Полная версия

Легенды старого жилгородка. Художественная литература

– Володя, ты помоги этому пареньку запустить его модель. Пусть она хотя бы оторвётся от земли.

Но сделать это, конечно же, было невозможно. Зато запомнилось на всю жизнь, как Волошин, запуская свою кордовую пилотажную модель, взял меня с собой в «круг» и разрешил подержаться на ручку управления. Нольде был прав: человек, познавший полёт, больше уже никогда не предаст небо.

Когда же начались старты планеров, Нольде отдал свой планер В. Урусову и при запуске бегал с ним рядом, подавая команды и подсказывая, когда снимать модель с лейера. И, о чудо, наша команда по классу планеров заняла 4-е место и была отмечена поощрительным призом. Мы понимали, что своим успехом обязаны Валерию Климентьевичу, который добивался только одного, чтобы мы, пацаны, уверовали в свои силы, всерьёз и надолго приобщились к моделированию, влюбились в самолёты, в небо; стали лётчиками. И это ему удалось. Многие из нас впоследствии стали спортсменами-разрядниками, профессиональными пилотами. Значит, наш дальновидный и добрейший руководитель, с прозорливостью настоящего конструктора мальчишеских душ, сумел каждому из нас подобрать правильный «угол атаки».

Шаг винта

После ухода В. Нольде на срочную службу в ряды Советской армии, коллектив авиамоделистов остался на какое-то время без руководителя, но усилиями заведующей детским сектором ДК ГНПЗ, выдающегося педагога-новатора Л. Д. Широковой и нашего старосты В. Урусова кружок был сохранён. И когда в 1962 году вернулся из армии друг и единомышленник Нольде Станислав Николаевич Уваров, ему достался дееспособный коллектив, с уже конкретной базой для выполнения работ.

«Золотые» шестидесятые – их не зря с любовью вспоминают люди старшего поколения. Сколько новых возможностей, побед и надежд переполняло страну в эти годы. Вот и нам, авиамоделистам ДК, руководство ГНПЗ сделало, можно сказать, царский подарок. Завод выделил большое помещение, два станка, инструменты и закупил в ДОСААФе города материал для изготовления моделей вплоть до экзотической бальзы (самая легкая в мире древесина). Также мы получили новые двигатели: МК-12В, МК-16, а позднее «Ритм» и «Темп».

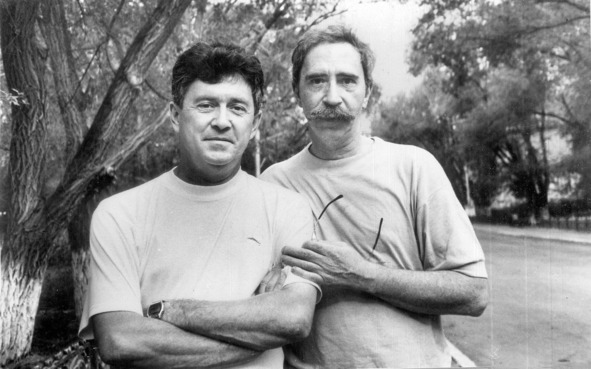

Бывший пилот АН-2 Ульчёнков Юрий (слева) долгие годы был художником ДК ГНПЗ. Справа: Шергилов Александр. 90-е.

С. Уваров работал на заводе токарем-универсалом. А всё своё свободное время отдавал нам мальчишкам, которые грезили небом и полётами. Этого человека мы все сразу восприняли как старшего брата и, несмотря на разницу в возрасте, звали его только по имени – Стасиком. Да и сам он охотно это воспринимал как само собой разумеющееся. Никогда не ставил себя выше кого-то из нас, а если чему-то учил, то делал это как бы советуясь. Ну а то, что он просто знал и умел, приводило всех нас в восторг.

В первый же год наших занятий у нас стали летать кордовые модели. Помню, на зимних каникулах 1963 года собрался основной костяк коллектива: В. Занкевич с пилотажной моделью, О. Ногаев со скоростной и я с гоночной моделью, которую назвал «Волк». А у Стасика модель называлась «Летающее крыло». Он первым запустил свою «машину» в небо. Восторг был неописуем: «Летит ведь, летит!» Затем он каждого из нас стал обучать управлению кордовыми моделями. Ведь специфика моделей этого класса заключалась в том, что мало было хорошо их построить, надо было ещё виртуозно управлять ими.

Проспект Ауэзова, 70-е годы

В шестидесятые годы мы постоянно выезжали на соревнования по авиамоделизму и не раз добивались почётных призовых мест. В то время хорошо зарекомендовали себя спортсмены О. Ногаев, А. Тарабрин, Н. Силаев, Е. Басов, А. Иванов и другие ребята.

Фурор на республиканских соревнованиях устроил наш Стасик. Он первым в республике построил точную кордовую копию четырёхмоторного самолета Ил-18. Многие скептики даже из маститых моделистов сомневались в том, что эта громадина взлетит. Но вот дан старт, и в течение 2—3-х минут взревели все четыре двигателя «Ила». Ещё секунда – и он уже в воздухе! Мало того, у него убираются и выпускаются шасси, меняется режим работы двигателей. Кордодром (круглый котлован, огороженный сеткой для запуска кордовых моделей) взревел от восторженных криков и аплодисментов. Про полёт нашего «Ил-18» писали тогда в республиканской прессе. Стасик был моделистом до мозга костей. Его всегда влекло что-то новое.

Соседи: Г. Ульянов, В. Тарабрин, С. Мухамедзянова, Р. Крол, В. Тарабрина. Улица Черняховского, 4. 23 октября 1988

В то же самое время в республике получил развитие автомоделизм. Стасик, в течение года на базе авиамодельного коллектива создал команду автомоделистов. Её первым достижением было 4-е место на республиканских соревнованиях. В ту первую команду входили Р. Абдулов, Е. Асанов, А. Махамбетов, О. Ахметов, Ю. Ульчёнков. Авиа-и-автомоделизмом мы занимались параллельно как один коллектив. И к концу 60-х годов каждое лето выставляли на республике четыре команды: юношескую и взрослую по двум видам спорта.

Начиная с 1965 года к День авиации 18 августа, который для нас устраивали на площади Победы у ДК ГНПЗ, мы впервые в городе приготовили две модели ракет. Одну сделал В. Верин и для хохмы назвал её «Полларис». Вторую смастерил я, покрасил в красный цвет и назвал «Восход». Когда солнце закатилось, за ДК был объявлен старт ракеты «Полларис». Подожгли фитиль, «заработал» двигатель, ракета поднялась метров на 200 над площадью и вдруг стала выписывать круги, а потом и вовсе упала в центр площади Победы. Крутанулась несколько раз на месте и затихла. Зрители были в испуге. Запуск ракеты «Восход» встал под вопросом. И только благодаря просьбам и заверениям Стасика запуск разрешили. Не могу описать своего волнения, когда поджигал запал. И вот, из хвоста ракеты вырвался огненный сноп, и она «выстрелила» в вечернее ласковое небо. Затем, превратившись в маленькую чёрную точку, по воле ветра унеслась за Урал…

Сколько моделей было построено нашим Стасиком, думаю, никто точно не скажет. А вот отвечая на вопрос: много ли его воспитанников стали в жизни настоящими людьми? Можно твёрдо констатировать: много! С виду невзрачный молодой человек, Стасик был наделён от природы особым талантом, внутренней силой и красотой. А главное – всем этим он умел пользоваться. Рассчитав шаг своего несущего винта, никогда не отказывался помочь другим сделать то же самое.

2007Здоровья вам, земляки!

Порой от труда обыкновенного специалиста-профессионала зависит успех всего предприятия, тем более, если речь идёт о здоровье людей. Таким специалистом в своё время была медицинская сестра Гурьевской больницы скорой медицинской помощи (гор. больница №2) В. В. Тарабрина.

Ровно пятьдесят лет назад в числе первых выпускниц Гурьевского медицинского училища двадцатилетняя Вера пришла на работу в больницу нефтяников (БСМП). За сорок с лишним лет безупречной работы‚ отданных любимому делу, она по праву снискала почёт и уважение среди коллег. Вера Владимировна – Отличник здравоохранения, Почётный донор СССР. В её послужном списке десятки грамот и благодарностей. А опыт и высокий профессионализм не раз помогали Тарабриной становиться победителем и призёром городских, областных и республиканских конкурсов медицинских работников.

Ей повезло. Плечом к плечу проработала Вера Владимировна с такими корифеями республиканского и областного здравоохранения, как врачи А. Г. Червяков, А. Ж. Сундетов, А. Ш. Шакимов, М. Ш. Темирханов, А. Т. Токсанбаев, Ю. И. Абрамичев. Позднее – с Ж. М. Кариным, В. А. Мингалеевым, С. А. Идельбаевым, С. С. Казиевым, М. Серажиденовым, К. И. Кадашевым, С. И. Чакликовым. Было ей чему поучиться, поделиться опытом и в кругу своих коллег – медицинских сестёр, специалистов высшей категории В. В. Севриткиной, Е. Г. Плетнёвой, О. В. Разваровой, С. Изтелеуовой‚ Р. П. Лазаревой, и, конечно же, своей мамы, в прошлом старейшей операционной сестры-наркотизатора Е. Н. Муравьёвой.

В последние годы до выхода на пенсию. Вера Владимировна работала в травматологическом отделении техником по гипсу. Уверен, и сегодня многие из её бывших пациентов с теплотой вспоминают о «золотых» руках настоящего мастера. В жилгородке ещё долго будут вспоминать маленькую сестру милосердия‚ спешащую к кому-то на помощь.

Живя в Иванове, Вера Владимировна часто вспоминает коллег, соседей и просто знакомых. И сегодня, в канун своего юбилея, она, как и всегда, желает землякам здоровья и долгих лет жизни. Чему она и посвятила всю свою жизнь.

Иваново. Ново-Талицкое кладбище, 2012

2000P. S. В. В. Тарабрина скончалась в Иванове в канун 2009 года от тяжелой продолжительной болезни.

Артисты театра ДК ГНПЗ. Ю. Пачева, Н. Логвиненко, В. Матвеев, Ю. Пастухов, Л. Захарова, Н. Куликова, Л. Абих и др. 70-е годы

Артисты балетной студии и народного театра, 60-е годы

Полеты во сне и наяву

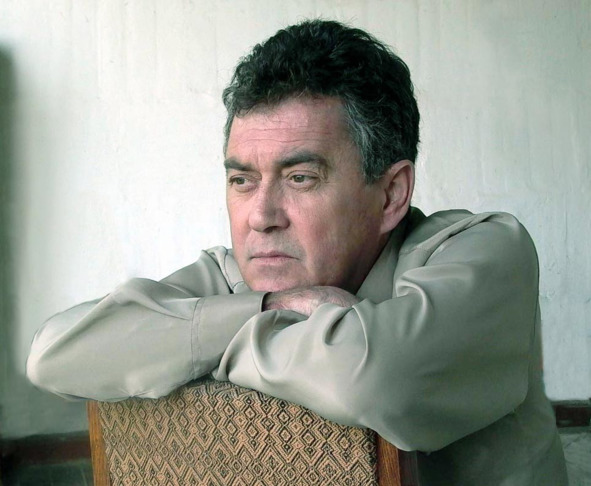

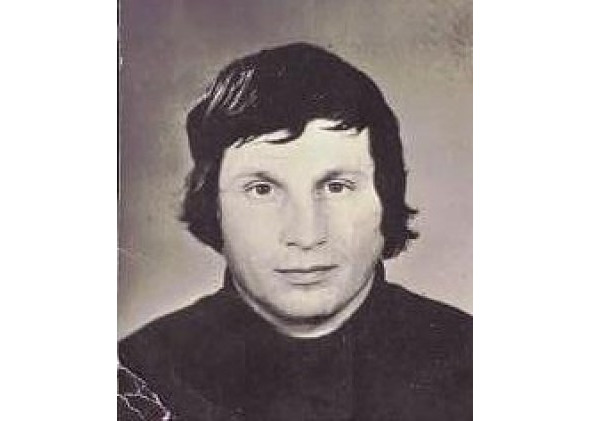

Ю. А. Ульчёнков (1949 – 2009)

В жизни бывшего летчика гражданской авиации Юрия Александровича Ульчёнкова были свои «взлеты» и «падения». Сам он ее сравнивает с полосатой шкурой тигра.

– Вот сейчас, например, – говорит Юрий Александрович, – идет белая полоса, когда все получается‚ и так хочется, чтобы она не кончалась…

На светлой уютной кухне, где мы по-соседски расположились с моим старшим товарищем, запыхтел «раскрасневшийся» самовар. И мой гостеприимный хозяин, нарезая лимон, продолжил:

– Что значит для меня полет? Я скажу прямо всё! Там, в небе, я был как бы в другом пространстве, в другом времени, в другой цивилизации. Вот, представь себе: под тобой как на ладони земля, над тобой неведомая, таинственная глубина, и ты летишь между этими двумя мирами. Фантастика! Декорации сменяются, как в театре – одна за другой: то тебе кажется, что ты летишь над бескрайней арктической пустыней, то среди воздушных замков с причудливыми формами, или врезаешься в застывшие гребни воздушных волн. А бывает и такое, пожалуй, самое потрясающее: будто твой самолет вовсе не летит, а как бы парит в воздухе. Такое случается, когда попадаешь в безоблачное, лазоревое небо, в чистое небо, и ты летишь, весь охваченный лишь только солнечным светом. В такие минуты, действительно, «ты счастлив и нем» или как там, еще лучше, как у Лермонтова: «И в небесах ты видишь бога!

Гляжу на своего собеседника сквозь тонкую дымку, вьющуюся над стаканом ароматного чая, и на память невольно приходят далекие годы и моего безоблачного детства. Для каждого эта пора, пожалуй, самая дорогая.

Как и большинство мальчишек 40-х и 50-х годов, Юрка мечтал стать летчиком, чтобы когда-нибудь на «своем» самолете подняться в чистое послевоенное небо. Шло время, и мечта Юры, как и многих его ровесников того времени, начинала сбываться. Вернее, он сам шел к ее осуществлению. Сначала пионер, позже – комсомолец, Юра занимался в авиамодельном кружке при ДК ГНПЗ. Строил свои модели самолетов. Затем здесь же, на площади у фонтана «Дружбы», выступал со своими моделями на соревнованиях. Помню, мы, тогда еще совсем пацаны, с нетерпением ждали, когда полетит Юрина модель. Его «машины» всегда отличались мобильностью, изяществом форм, были «легки» на подъем. Ведомые умелой рукой своего конструктора, модели смело взмывали в небо, в его первое небо, выписывая в нем загадочные кружева и умопомрачительные «петли». Тогда-то Юра получил свое первое признание, награды и первое звание – кандидата в мастера спорта по авиамоделизму. Дальнейшая судьба выпускника школы имени Гоголя была предопределена. По окончании школы, он поступает в Краснокутское летное училище гражданской авиации.

По завершении учебы в училище Юрий Упьченков, уже как профессиональный летчик, работает в Гурьевском авиаотряде. А после образования в 1974 году Мангышлакской области – уезжает на полуостров, где и продолжает работать по специальности в г. Шевченко. Юрий Александрович был классным летчиком и всего себя без остатка посвятил себя любимой работе. Но, как и принято в профессии пилота, после определенного налета часов, Юрий Александрович выходит на пенсию.

В середине восьмидесятых молодой «пенсионер» Ю. А. Ульченков возвращается в родной Гурьев. Здесь можно было бы поставить точку на летной карьере, если бы мой уважаемый визави не обладал еще одним многогранным талантом, которым наделила его природа. Для Юрия Александровича открывается новое «летное поле», на взлетной полосе которого, с присущей ему легкостью управления полетом, он сменил штурвал пилота на кисти и карандаши художника.

С 1984 года Ю. А. Ульченков работает художником в ДК ГНПЗ, затем художником-оформителем в областном музее искусств. До сих пор на фасаде и во внутренней части музея можно обнаружить впечатляющие следы кисти мастера-самородка. Достаточно сказать, что такие картины художника, выполненные маслом, как «Дворец культуры нефтепереработчиков», «Жилгородской Дом малютки», а также специально выполненные по заказу портреты великих сынов казахского народа – Абая Кунанбаева и Борана Нсанбаева – нашли достойное место в зале музея области. А еще, но уже для себя, Юрий Александрович пишет свою любимую тему – пейзажи родного жилгородка.

Друзья-летчики Ульчёнкова: Н. Зайченко, Ф. Таушан, В. Доржин, А Агеев А. 70-е годы

Многие горожане и особенно детвора не раз могли наглядно убедиться в мастерстве нашего героя. Вот уже на протяжении десятка лет Юрий Александрович расписывает щиты и рисует декорации к новогодним праздникам в жилгородке. Не в последнюю очередь своим успехом артисты ДК АО «АНПЗ» обязаны художнику. Это с его «волшебной» руки на театральной сцене дворца культуры «оживает» зимняя сказка для малышей. Это он, увлеченный своим творчеством романтик, помогает многим, в том числе и взрослым, почувствовать философию прекрасного, воочию соприкоснуться с неиссякаемым полетом человеческой фантазии.

Наше повествование будет не полным, если мы не расскажем уважаемому читателю еще об одном увлечении Ульченкова. Юрий Александрович пишет стихи и, преимущественно, для детей. Его «крылышки», как он любовно их называет, периодически печатаются в «Прикаспийской коммуне». Полет поэтической мысли Ульченкова, как и его утонченный вкус художника, полон гармонии, легок и безупречен. Без преувеличения скажу, что томик стихов Ю. А. Ульченкова украсил бы любую, в том числе и домашнюю библиотеку. А пока, наш поэт, мечтает выпустить свою книгу и готов принять любые предложения спонсоров.

Сегодня Юрий Александрович Ульченков работает в технической школе №1 преподавателем черчения. И может быть, те линии, которые выводит на доске педагог Ульченков, в скором времени, приведут кого-нибудь из его учеников в большой мир искусства, на свою «взлетную полосу». Дай-то бог!

– Юрий Александрович, задаю я последний вопрос, – а в небо не тянет?

– Небо, – после недолгой паузы продолжает мой собеседник, – небо – это моя мечта детства. Мой «розовый конь», если хочешь. И я счастлив, что проскакал – или лучше сказать пролетел – на нем положенный мне срок. А сегодня я часто летаю во сне. И, конечно же, полетел бы и наяву. Но, годы…

А я, глядя на своего задумавшегося соседа, не без доброй зависти подумал, что когда-то, в далеких 50-х, мальчика Юру позвало к себе чистое небо, и этот полёт для него продолжается.

1998P.S. Ю. А. Ульчёнков скончался в 2009 году от тяжелой продолжительной болезни.

Авторитет

Анатолий Евсеев (1948 – 1976)

Памяти Анатолия Евсеева…

В послевоенные годы (не только в Гурьеве, а повсеместно) в каждом районе города были свои так называемые «короли» -авторитеты.

В 60—70-е годы в Гурьеве такими авторитетами были: Володя Пак из Кит-края (район старого рынка), Славка (Чех) на 1-ом участке и Анатолий Евсеев в Жилгородке. Последний был моим соседом, был старше меня на 10 лет, и как раз о нём, о наиболее колоритном гурьевском авторитете 60—70-х годов, мой следующий очерк.

Не буду лукавить: кроме Анатолия Евсеева, в заводском районе было немало парней, пользующихся заслуженным уважением среди пацанов. Это братья Анатолий и Константин Бакшутовы, Владимир Чаков, Костя Долингер, Иван Клепчев, грузин Амиран и ещё пара-тройка человек. Но Евсеев среди них был первым среди равных.

Ещё в детстве за свою невысокую, плотную, с косолапой походкой фигуру, он получил прозвище «Мустафа» (очевидно, за сходство с героем фильма «Путевка в жизнь», популярным в то время). Однако жилгородскому «Мустафе», несмотря на его неимоверную физическую силу, за которую, в первую очередь, его уважали и побаивались, были присущи ещё такие качества, как справедливость, порядочность, верность данному слову и дружбе. За это его ценили и любили в Жилгородке не только сверстники, но и люди старшего поколения, да и мы – детвора.

Если возникала разборка, то все шли к Евсею (Одиссею – его ещё и так называли): «Пойдём к Толяну, он разведёт, как надо, всё будет ровно». Нередко приходили к нему с жалобой и соседи: «Толик, помоги, последнюю одежонку сперли, пока сушила бельё во дворе». Так, со слезами на глазах сетовала соседка. Или: «Анатолий, ты уж разберись, пожалуйста, вчера опять в курятнике крышу разобрали, курей унесли, с огорода овощи потаскали» и т.д., и т. п.

В милицию народ обращался неохотно. Что толку от милиции? Будет она заниматься бельём, да курами с огурцами. Вот и шли ходоки к Мустафе. Знали: если Толик возьмётся (а он никогда не отказывал), то не только найдёт виновных, но и по-свойски накажет их.

Надо признать, жилгородские участковые тоже с уважением относились к местному авторитету, своему бывшему подопечному. Чего греха таить, было дело. В 60-х оттянул, Толян, небольшой срок на одном из лесоповалов республики. Таким образом, и в криминальном мире, и на гражданке, да и в милиции знали способности этого незаурядного человека, и каждый по-своему оценивал его человеческие и иные качества.

И все же главным его достоинством, устраивающим всех, было то, что он, как никто другой, мог контролировать криминогенную жизнь заводского района, и не только его, а Гурьева в целом. Хотя сам он ни в каких разбойных нападениях, грабежах участия не принимал.

Дембель А. Евсеева (в центре); Рядом – Г. Цой и В. Чаков. 1969

С юных лет Анатолий занимался боксом. Был чемпионом области по боксу, за что заслуженно получил звание кандидата в мастера спорта. Он свободно работал с боксерской «грушей», увлекался атлетизмом, борьбой. Наверное, поэтому всё чаще под его опеку тянулись криминальные и полу-криминальные элементы: воры, разного рода прохиндеи, ловкачи и даже торговцы наркотиками. Своему патрону они ни в чём не отказывали: пожалуйста, деньги, вещи, угощения! Даже лучшее место для рыбалки специально бронировали для него. А порой целыми килограммами несли икру и рыбу прямо к нему домой. «Главное – уважить Мустафу. А тот – свой, выручит, поможет в случае чего». Анатолий принимал всех одинаково, но беспредела на районе не допускал. Он не кололся, почти не пил. А если и пыхнет пару затяжек «косячка» – да и то – так, за компанию. Дружил он и с обычными ребятами. Вообще, дружить с ним было за честь. Ты автоматически попадал в «неприкасаемые».

Как и все парни «шестидесятых», Анатолий служил в армии, затем трудился на заводе. В начале 70-х о нём даже писали в местной «Прикаспийке» как о передовике производства, одном из лучших сварщиков-монтажников ГНПЗ.

Неустанные занятия спортом (даже зимой в мороз он работал с гирями и «грушей», стоя босиком на снегу, в одних плавках) только подогревали тягу к этому сильному человеку, поднимали его авторитет в глазах жителей микрорайона. А его женитьба в начале 70-х на красивой казашке, да ещё с ребенком, снискали ему ещё больше уважения и популярность.

Вскоре, его жена Алла родила ему дочь, жизнь Анатолия всё чаще приобретала черты степенного, взвешенного семьянина. Но даже и тогда, когда он, разменяв «четвертак», приближался к тридцатилетию, к нему всё равно ходили: кто за советом, кто за помощью, а кто просто в гости. Толик был правильным мужиком, поэтому к нему и тянулись…

Однажды жарким июльским днем 1976 года друзья Анатолия позвали его на рыбалку, на пляж. И вот там у друзей Мустафы произошёл инцидент с одним заезжим «гастролёром» из Брянска Этот «брянский волк» грубо оскорбил друга Анатолия Аскара Исенгулова. Тогда Анатолий, не выносивший по жизни «бакланов», привычным «хуком» справа опрокинул приезжего, в стоявшую рядом прогулочную лодку. Очнувшись от удара, гость увидел торчащий в лодке рыбацкий нож. Одурманенный винными парами, он не задумываясь схватил нож и кинулся вслед за обидчиком. В это время, Толик уже мирно шагал к Аскару, сидевшему на пляжном грибке. Отдыхающие на пляже слышали только последний окрик Аскара: «Толик, сзади!» Но только в пол-оборота успел обернуться Мустафа, как холодное лезвие ножа, мягко, между ребер, вошло ему прямо в сердце…

Скончался Анатолия Евсеева в приёмном покое горбольницы, куда его тут же на грузовой автомашине доставили друзья. Так нелепо и несправедливо закончилась жизнь и судьба легендарного гурьевского авторитета.

Похороны Мустафы по своему масштабу не знают аналогов и по сей день в Гурьеве.

В ДК ГНПЗ были отменены танцевальные вечера. Проститься с Анатолием съехался весь блатной и полублатной мир не только Гурьева, но других регионов страны. Особенно много было кавказцев. В своё время он «крышевал» их в Гурьеве. А те платили ему взаимностью. Они знали цену дружбы Мустафы. Но больше всего людей было, конечно же, из Жилгородка: друзей, заводчан, пенсионеров, нас пацанов.

Похоронная процессия длиной не менее 100 метров двигалась от клуба до школы им. Чехова (ост. Заготзерно). Гроб поочерёдно несли на руках его друзья. Затем гаишники попросили положить гроб с телом на автомашину, дабы не затруднять движения городского автотранспорта. После отпевания в церкви братва вновь на руках несла своего героя до последнего пристанища. Руководил организацией похорон один из ближайших сподвижников и друзей Анатолия – грузин Амиран.

Поминки изобиловали пирогами с осетриной, икрой, фруктами, армянским коньяком. В парке местные «наркоши» в последний раз «обкуривали» смерть своего патрона. Многие плакали. Анатолий Евсеев погиб на своём посту, защищая дружбу и справедливость, мир и спокойствие на районе. Поэтому и сыскал он в памяти жилгородских ребят и простых жителей вечные память и уважение.

После легендарного жилгородского и гурьевского авторитета, человека, пользующегося всеобщим уважением и любовью среди молодёжи больше не было. И теперь уже вряд ли будет.

2002

Больше, чем просто фото. Жилгородские: Захаровы, Поповы, Широковы, Архиреевы и др. 60-е

Семья Заморёновых с детьми – Олегом и Игорем. 60-е

Железный алгоритм

Николай Занкевич (1950 – 2013)

Кто бы мог подумать, что когда-нибудь из нескладного веснушчатого паренька в кепке и с неизменной папироской во рту, одетого по моде 60-х годов прошлого века да и еще имеющего прозвище «Ржавый», вырастет настоящий мужчина-богатырь, яростный сторонник здорового образа жизни?

Мы родились с ним в одной и той же заводской больнице, в Жилгородке. Только он – на восемь лет раньше. И прожили с Николаем в одном дворе почти сорок лет, до моей миграции в Россию.

Детство и юношеские годы Коли Занкевича мало чем отличались от жизни его сверстников. Родился он в 1950 году, в шесть лет начал курить, частенько собирая «бычки» с заводской танцплощадки. Когда сигарет не было, то и вовсе не стеснялся поворовывать бабушкин «Северок», аккуратно вытаскивая папироску швейной иглой из запечатанной пачки. Ну а когда Коля уже перешел во второй класс, домашние смирились. Чтобы не курил разную заразу, сами стали покупать сигареты заядлому курильщику. В школе «Христофор» (Владимир Христофорович), зная о пристрастиях Николая, всегда говорил ему, чтоб не баламутил остальных, а шел курить на школьный двор – подальше, за горку.