Полная версия

Легенды старого жилгородка. Художественная литература

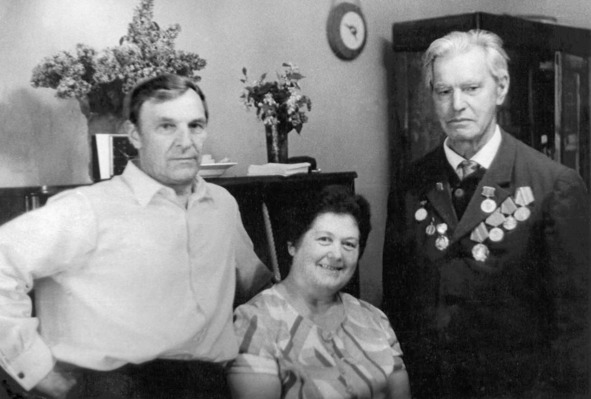

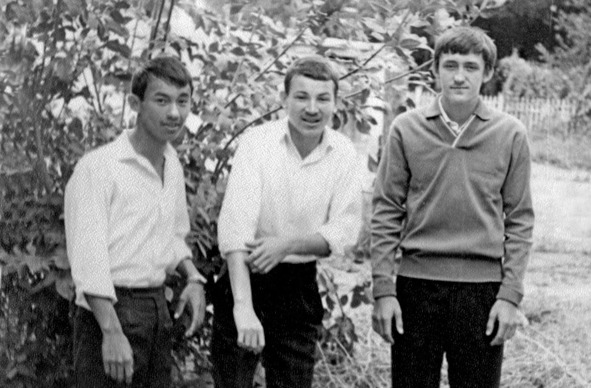

Старожилы Жилгородка на прогулке: У. Хайруллин, А. Хандохин, Г. Горенштейн. 90-е годы

А ещё многие из нас с интересом посещали детский сектор при ДК ГНПЗ, где вместе с выдающимся педагогом Л. Д. Широковой ставили спектакли, учились выпиливать по дереву, принимали самое активное участие в заводских праздничных мероприятиях.

Телевидения тогда в нашем городе не было, а если и было, то только по вечерам. Поэтому все любили ходить в клуб, в кино. Если бы нынешнее юное поколение знало, что значил для нас воскресный детский фильм на 12 часов! Битком набитый 500-местный зал ДК не вмещал всех желающих, поэтому многим мальчишкам и девчонкам приходилось сидеть в бенуаре или прямо на полу, в проходах. Да и фильмы-то были – не чета нынешним. Взять, к примеру, фантасмагорические блокбастеры о Гарри Потере или «Властелине колец» – никакой идеи, сплошная коммерция. А наши, тогдашние: «Акваланги на дне», «Республика ШКИД», «На графских развалинах», «Армия Трясогузки», «Неуловимые мстители», «Путёвка в жизнь» – это были потрясающие картины, с реальными героями, с реальными событиями, да и сделаны они были на высоком идейно-художественном уровне.

Школа им. Н. В. Гоголя. Все мы вышли из гоголевской «шинели».

В дни летних каникул мы редко бывали дома. Наряду с чёрными, отливающими мёдом ягодами джиды, наш цветущий парк был полон и других не менее вкусных плодов: тутовник, ранетка, смородина – всё шло в утробу за милую душу. Но это ещё не всё: на противоположном берегу Урала, прямо напротив нынешних коттеджей новых господ нового города, рос чудесный Сутягинский фруктовый сад. Частенько вплавь, а то и на автомобильных камерах мы переплывали Урал и делали небезопасные набеги в этот райский уголок. Яблоки, вишня, сливы, груши, виноград, клубника, малина – сплошные витамины! – тоже были излюбленной снедью моих друзей. Порой мы забывали, что дома нас ждал обед из осетрины, чёрная икра, ведь такого добра в те годы в каждой гурьевской семье было предостаточно! Частиковая рыба: лещ, вобла, судак, жерех, – продавалась рыбаками за копейки прямо на тоне за клубом. Её без труда можно было купить в магазине «Живая рыба» на площади Победы, на местном базаре по ул. Пархоменко, наконец, поймать самому. Несколько подороже – от рубля до трех (за рыбину), стоили сазан и севрюга. Цена же на чёрную икру (из под-полы) не превышала 8—10 советских рублей за кило!

8 «В»: И. Горячкина, Л. Хафизова, В. Тарабрин, Х. Тынынбаев. Н. Клинчев, С. Костин, Т. Зарщикова, И. Шаловский, М. Митько, В. Попов, С. Тюрин, Л. Зарщикова, Т. Куликова и др., Е. К. Коновалова, А. А. Дворецкая, В. П. Корсунская, Г. П. Пухно. 1973

Заканчивался вечер, как правило, традиционным походом на пляж. В 60-е и начале 70-х, там стоял деревянный плот с вышкой. Покуражившись в тёплой ночной воде, вдоволь наигравшись в «чур меня», мы возвращались домой усталые и счастливые, и замертво падали в постель. И только утренняя жара могла вмешаться в безмятежный юношеский сон.

В год 55-летия со дня образования (1952) жилгородской школы имени Н. В. Гоголя не могу не вспомнить о ней и её замечательных учителях.

Выпуск 1971: П. Чаков, Н. Наконечный, Н. Ладурко, Г. Рудаков, Е. Бородин, М. Ульчёнкова, С. Клинчев и др. с учителями А. Ф. Пищик, В. Х. Клинчевым, Е. К. Коноваловой

Школа была построена по типу довоенных и послевоенных средних учебных заведений и удачно вписывалось в архитектурный ансамбль заводского района. Завод являлся шефом школы, что придавало особый статус «гоголевцам», тем, кто там учился и работал. А преподавали в школе настоящие мастера своего дела, так называемая первая послевоенная волна учительских кадров.

С глубоким уважением и признательностью хотелось бы назвать тех, кто непрерывно «боролся» за нас, учил нас достоинству, доброте и справедливости, учил быть ответственными и неравнодушными; учил нас учиться. Конечно, всех не упомнишь, но первые учителя – всегда первые. Это Галина Павловна Пухно и Вера Ивановна Кокорева (Старцева). А в средних и старших классах преподавала уже целая плеяда учителей-новаторов, наделённых исключительным даром педагогического таланта: З. П. Калентьева, А. А. Дворецкая, Е. К. Коновалова, О. С. Чёрная, В. П. Корсунская, О. А. Фомичёва, Т. А. Король, Т. П. Маркова, Т. И. Нитокшина, А. Ф. Пищик, Н. А. Ротнова, Т. И. Фролова, Е. И. Возовик, Горбунова, А. И. Колесова, И. Р. Прикмета, Т. А. Истомина, чертёжник Б. С. Сайфуллин, географ Ю. А Пастухов, мастера трудового обучения Е. П Пак и Николай Акимович, физрук Н. В. Нитокшин. Ну и, конечно же, директор школы Клинчев Владимир Христофорович, наш вездесущий Христофор.

Выпуск – 1972: Т. Сутягина, А. Пухно, Н. Найдёнышева, Р. Горенштейн, Р. Наурзалина, Е. Коблова и др. с учителями – Н. А. Ротновой, В. Х. Клинчевым, Е. И. Возовик…

Талантливые учителя воспитали талантливую молодёжь, подняли на должный уровень престиж школы. Немало вышло из среды учащихся-«гоголевцев» – инженеров и врачей, педагогов и научных сотрудников, спортсменов и представителей творческой интеллигенции. Они и поныне живут и успешно трудятся: в Казахстане и в России, на Украине и в Беларусии, в странах Балтии и дальнего зарубежья. Школьные сборы, линейки, пионерские костры, а также турпоходы и экскурсии по родным местам – в Талы, в Сарайчик, в Кандауровский лес, на плато Устюрт – объединяли нас, служили лучшим примером приумножения славных традиций «гоголевцев».

Жаль, что школа имени Гоголя просуществовала всего лишь чуть более двадцати лет. По всем показателям это была одна из самых передовых школ города того времени, потому что в полной мере отражала своё главное предназначение – она объединяла учителей, учеников, родителей и шефов (завод) в одно целое. Словом, была семьей и школой, одновременно.

Семья Милёхиных

Семьи Чертихиных, Нагибиных

Этюд в белых тонах

Праздник – ожидание праздника

В зимнем парке, 90- годы

Зима. В Гурьеве она всегда была разной. То снежной и мягкой, то, наоборот, холодной и ветреной и почти без снега. Поэтому зима у нас начиналась не по календарю (хотя первый лёд на Урале, как правило, вставал уже в конце ноября), а с первого снега. И его как манну небесную ждали горожане всегда под Новый год.

Новогодний праздник – праздник вдвойне. Ему предшествовало установление новогодней ёлки на площади возле фонтана. Не той, что растёт в лесу, а сборной: в металлическую трубу длиной десять-пятнадцать метров, с врезанными в неё патрубками, вставлялись небольшие ёлочки или ветки ели. Ёлка украшалась игрушками, серпантином и прочей мишурой, включая гирлянды с разноцветными огнями. Так стояла она, сверкая и поблёскивая, почти до конца января. Вокруг ёлки заливали каток.

Взрослые готовились к Новому году заранее, но всегда одинаково: бегали по магазинам за покупками, готовили соленья и жаренья, перезванивались по телефону с родственниками и друзьями: спрашивали, советовались, приглашали в гости.

Перед Новым годом грех не привести себя в порядок. Поэтому наши женщины пропадали в парикмахерской. Ну а мужчины ходили в баньку, чтоб попариться, а заодно и «отметиться» с друзьями в кафе перед семейным застольем. И вот все в сборе: в праздничных одеждах, в хорошем настроении. В центре комнаты или где-нибудь в углу, чтобы не стеснять гостей, заманчиво помигивает огоньками зелёная виновница торжества; из пиротехники – бенгальские огни.

Площадь Победы зимой… 70-е годы

На столе стандартная закуска: сыр, колбаска, селёдочка с лучком и в масле, вечно живой салат оливье, разносолы, холодец с горчицей да кое-какие консервы. Из горячих блюд – плов, бешбармак, картошка-пюре с мясом, котлеты или пироги с рыбой; ну и, разумеется, балычок с икорочкой. Среди напитков – пиво «Жигулёвское» и лимонады «Тархун» и «Буратино», минералочка, компоты домашние. А также водки – «Московская» по 3 рубля 62 копейки, «Русская» по 5 рублей 30 копеек, «Пшеничная» – 4 рубля 80 копеек. Благородные вина в то время представляли болгарские «Варна», «Тамянка», «Рубин», «Рислинг»; грузинские «Ркацители» и «Цинандали». Для знатных гостей припасён восьмирублёвый коньяк «Плиска», пятнадцатирублёвый «Арарат», либо двенадцатирублёвый «Белый Аист»; для «своих» портвейны – «Агдам» и «777» («Три топора») по рубль сорок. Завершало ликёро-водочный антураж легендарное «Советское шампанское» по 4 рубля 50 копеек. Да, чуть не забыл: напитки разливались в пресловутые гранёные рюмочки «козья ножка». А на десерт обычно подавался чаёк с барбарисом, «Золотым ключиком», зефиром. Ну и, конечно же, марокканские апельсины и абхазские мандарины. Как же без них!

Таким образом, новогодний стол обходился примерно в пятьдесят советских рублей (треть зарплаты инженера). Поэтому несколько заводских семейных пар или соседи, не напрягаясь, могли скинуться и весело отметить новогодье. Это сейчас Новый год превратился в чисто семейное торжество, а раньше он был массовым, коллективным праздником. Лучший тому пример – прямая трансляция «Голубого огонька» из Москвы, который вслед за боем курантов и гимном «Союз нерушимый…» приходил в наши дома с небольших экранов чёрно-белых «Лотосов», «Балтик», «Аврор»… Позднее «Голубые огоньки» вошли в традицию завода. Их проводили в новогоднюю ночь во Дворце культуры нефтепереработчиков.

Встречали Новый год, как и положено, сначала по Москве, а затем с разницей в два часа по местному времени. Прогулки под баян и гармошку были неотъемлемой частью ночной жизни новогоднего жилгородка. Народ пел, плясал, веселился, а незваный гость в эту ночь был даже лучше… Деда Мороза.

Зимние забавы

Все школьные каникулы в ДК ГНПЗ шли новогодние представления. В фойе второго этажа устанавливалась огромная ёлка. Наряженные в костюмы сказочных героев заводские детишки вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой и их друзьями дружно водили хоровод, принимали участие в конкурсах и театрализованном представлении. Затем в большом зале всех ждала «Зимняя сказка», поставленная драматическим кружком детского сектора и артистами народного театра ДК. По завершении праздника профком завода вручал всем ребятам подарки, которые они по очереди получали в маленьких сказочных домиках на первом этаже.

Новогодняя ёлка на пл. Победы. 80-е гды

После обеда и до самого вечера жилгородские мальчишки и девчонки «уходили в отрыв». Те, кто был поменьше, прямо у себя во дворе играли в снежки, лепили снежную бабу, строили из снега крепость. Люди старшего поколения гуляли со своими маленькими детишками в парке. А вот пионеры не задумываясь спешили на каток – поиграть в хоккей или просто покататься на коньках. В то время катков в жилгородке было три – возле фонтана у ёлки, на спортивном поле у пляжа и за школой имени Гоголя. Коньки были не у каждого ребёнка. И не потому, что их родители не имели возможность купить коньки своему чаду; их просто не было в магазинах. А если и были, то нарасхват. Поэтому на катках работал прокат. Но и этого было недостаточно, и детвора гоняла шайбу, как говорится, на своих двоих. Хоккейных клюшек тоже не хватало, поэтому частенько в ход шли самодельные. Выбирали у школьного столяра отёсанную палку, что покрепче, обрабатывали её наждачной бумагой. С одного конца палки делали надрез и вставляли в него «перо». Затем с двух сторон основы, где было вставлено «перо», забивали гвозди. Для более чёткой фиксации и безопасности при игре в хоккей крепёжное место обматывали изоляционной лентой. Но самодельные клюшки были ненадёжными: две-три боевые игры – и приходилось их делать заново.

Конечно, были у некоторых ребят и настоящие клюшки. Например, сначала была тяжёлая «Темп» по 2 рубля 50 копеек, а позднее появилась лёгкая «Рига», с «пером», обклеенным сеточкой для крепости, по 4 рубля. После легендарных матчей с канадскими профессионалами в 1972 году «перья» клюшек для мощности полёта шайбы (бросок, щелчок) стали ещё загибать, но опять же доморощенным методом. «Перо» клюшки кипятили в чайнике, а когда древесина размягчалась, её тут же зажимали между секциями батарей или в слесарных тисках, при этом делая уклон «пера» то вправо, то влево, то есть «перо» загибали под руку.

С коньками, как и с клюшками, тоже была проблема. Помню, как многие из моих друзей учились кататься на двухполозных коньках, а то и на снегурках, которые привязывались ремнями к валенкам. Катались прямо по освещённому гирляндами огней проспекту Ауэзова – от фонтана до остановки.

По тому же маршруту устраивали соревнования на санках. Те, кто уже более или менее стоял на коньках, перебирались на настоящий лёд, в том числе и на Урал. Почти у всех были так называемые дутые коньки с малой посадкой. На смену им пришли «канадки» – с более высокой посадкой, отдалённо напоминающие нынешние. Для устойчивости под пятку ноги ставили полухомут (чаще всего им служила старая обложка книги или обрез валенка).

Что касается фигурок, то о них наши девчонки могли только мечтать. Точили коньки на абразивном круге в слесарной мастерской школы – кто сам, а кто при помощи преподавателя Николая Акимовича. Затем полозья с заусенцами обрабатывали напильниками – для «быстрого» льда.

Хоккеисты шк. им. Гоголя в «коробке» ст. «Нефтяник»: А. Сегида, М. Ибраев, В. Перкин, У. Имангалиев, Л. Бородкин, Н. Бочков и др. 60-е.

Почему я всё это вспомнил? Да потому, что не могу не рассказать о легендарной хоккейной команде гоголевцев – неоднократных чемпионов и призёров городских школьных соревнований по хоккею с шайбой, которые прошли через всю эту «хоккейную грамматику! Это братья Берик и Серик Иралиевы, В. Чирков, Л. Бородкин, М. Ибраев, В. Перкин, Н. Ладурко, А. Качалин, П. Чаков, Г. Рудаков, У. Имангалиев, В. Сегида, Ю. Степанов, Б. Сармин и другие. Позднее честь школы успешно защищали К. Казиев, А. Тен, С. Ульчёнков, В. Сапаев, Ал. Христокьянц, В. Азовский, А. Сегизбаев, С. Зарщиков, А. Каражанов, В. Яшков, Ю. Толстов, А. Казаков, Р. Гамиров, А. Шибалаев, И. Тамбовцев, В. Болдырев, В. Хандохин, Ан. Христокьянц, С. Кузененяткин, братья К. и Т. Габдуллины и другие одарённые ребята. Впрочем, все они также с успехом защищали честь школы и на футбольных полях. Завод помогал своим подшефным материально. Все хоккеисты были одеты в настоящую хоккейную форму и доспехи: рейтузы, фуфайки, щитки, шлемы. Словом, имели полную экипировку. И в этом была немалая заслуга педагога-организатора жилгородской ребятни Зинаиды Павловны Беляевой.

Матчи проходили в хоккейной коробке стадиона «Нефтяник». Судил соревнования прославленный гурьевский хоккеист М. Е. Буянов, а помогал ему Роман Тхо-Ирович Ли. Хоккейная коробка никогда зимой не пустовала. Сюда, чтобы покататься на коньках или посмотреть матчи первенства города по хоккею с мячом или с шайбой, заводчане приходили семьями, получая от этого здоровье и огромное удовольствие.

Легендарная школьная горка – любимое место зимних забав жилгородских детей. 1960-е годы.

Для учащихся гоголевцев позади малого здания школы ЖКО ГНПЗ построило малую хоккейную коробку. Вот на ней-то и отрывались пацаны нашего двора, когда главная коробка на стадионе была занята (кстати, и ходить сюда было удобней, близко). Здесь мы готовились к «Золотой шайбе», тут же проводился районный чемпионат по хоккею среди дворовых команд. Чистили и заливали каток мы сами, сами же следили и за порядком на спортивной площадке. Нередко для проведения товарищеских встреч по хоккею – мы на специальном автобусе выезжали в соседние городские дворы.

Не менее азартно и увлекательно проходили катания на горках за большим зданием школы. Во время войны горки служили бомбоубежищами. Ну а в мирное время школьники нашли им достойное применение. До позднего вечера рядом с главным учебным заведением района не смолкал гул детворы. Катались с горок кто на чём горазд: на санках, на фанере, на корточках «паровозиком», на крышках от кастрюль, и даже на старых оцинкованных тазах. Словом, детвора веселилась по полной программе, в духе своего «золотого» времени.

Зимний клёв – большой улов

Многие жилгородские рыбаки после новогодних праздников спешили на Урал, на подлёдный лов рыбы. И хотя рыбка в январе идёт не так густо, зато есть повод повидаться с друзьями, опохмелиться, да и родные стены что-то жмут после шумного новогоднего застолья. А похмелье на свежем воздухе – лучше всяких рассолов!

Вот кряхтя, с одышкой надевает рыбак фуфайку или овчинный полушубок, аккуратно подпоясывается ремешком, чтобы не поддувало. Затем так же не спеша нахлобучивает шапку-ушанку и только потом, припомнив, куда в прошлом году положил все свои рыбацкие причиндалы, наконец-то выходит на стужу. На полуострове жилгородок до заветного места рукой подать.

По-настоящему частиковая рыба зимой начинает идти в конце февраля-марте. Порой идёт так густо, что не успеваешь насаживать червя на крючок; косяк за косяком – валит и валит. Да ещё какой залом! В худой день на пять крючков донки столько не поймаешь, сколько на один крючок за час-другой. Прёт рыба – и всё тут! Воблы в те годы ловили много: сетками, вёдрами, мешками, ваннами. Порой приходилось по несколько раз быстренько затариваться и оттаскивать её домой. Помню, как наши матери нередко сетовали: «Ну куда вы столько её ловите? Руки от соли уже болят». Но как уйти с Урала, когда такой спортивный азарт! Излишки рыбы продавали знакомым – тем, кто не мог рыбачить. Бывало, рыбу приносили в кафе, где отоваривались по бартеру за выпивку и закуску. Грех не обмыть хорошую рыбалку. Следующий раз удачи не жди. Но были среди рыбаков и прижимистые, те, кто весь улов нёс домой, потом в межсезонье продавал её уже как вяленую, причём втридорога. Кстати, многие на этом сделали неплохой бизнес: покупали мебель, мотоциклы, машины, строили дачи и т. д.

Ловили рыбку и на мормышку, и на блесну. Если донщики располагались друг за другом, то есть по ходу косяка, то мормышечники обычно кучковались где-то рядом, в сторонке неподалёку. Зато блесёнщики разбредались по Уралу, уходили «на глубину». Народ они ушлый, не любят суеты, да и судачьи места зимой не всякий рыбак знает. Конечно же, артельные рыбаки ставили и аханы на белугу. Поэтому красную рыбу, если уж очень захотеть, всегда можно было купить, а тем более к Новому году.

Наш город всегда гордился рыбой и рыбаками. Только жилгородке жили и живут поныне десятки династий настоящих рыбаков – наследников уральских казаков, а также основателя города, русского рыбопромышленника Михаила Гурьева.

2007

Семья Кабанкиных

Семья Величко

Авиамоделисты

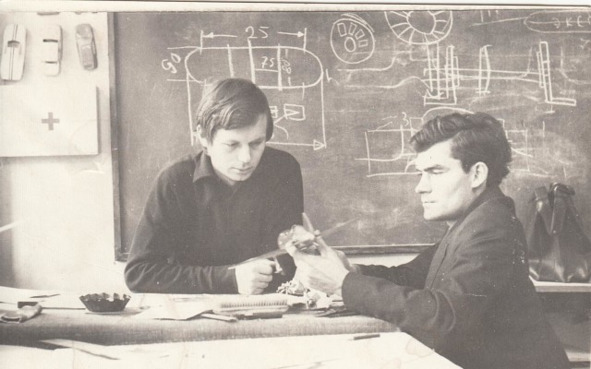

В авиамодельном кружке: В. Юрицын и В. Верин. 60-е годы

Угол атаки

А эту историю-легенду рассказал мне мой сосед, профессиональный лётчик Юрий Ульчёнков. С его слов записан этот рассказ.

– В 40—50-е годы большим событием в нашем городе стало строительство Гурьевского нефтеперерабатывающего завода (ГНПЗ) и первого в стране микрорайона нефтепереработчиков Жилгородка, с обязательным строительством здесь средней школы им. Гоголя и прекрасным Дворцом культуры ГНПЗ.

В этих новых учебно-культурных центрах стали открываться кружки и секции. В то время моделированием здесь занимались в основном учащиеся школы им. Гоголя – В. Шеффер, А. Горбунов, В. Коблов, Е. Гридин, В. Пынтя, Е. Пак и другие. Но из-за отсутствия материальной базы занятия сводились в основном к изготовлению моделей из бумаги-ватмана.

В конце 50-х авиамодельный кружок официально открылся в ДК ГНПЗ. Его возглавил Валерий Климентьевич Нольде. А познакомился я с ним при довольно щепетильных обстоятельствах.

Кто из мальчишек в детстве не имел рогатки? Смешной вопрос. Ну а стреляли мы, конечно, по воробьям. Вот за этим неблаговидным занятием и застал меня на школьном дворе В. Нольде. Но он не стал отнимать у меня рогатку и тем более таскать за уши, а просто пристыдил.

Прошло совсем немного времени, и вот старшие ребята с нашего двора объявили, что записались в авиамодельный кружок. Помню, как у меня сразу загорелись глаза, и я стал упрашивать их взять меня с собой на занятие. Каково же было моё удивление, когда в руководителе кружком я узнал человека, в которого совсем недавно попал из рогатки вместо воробья. Однако ничего страшного не произошло. Климентьевич усадил меня на стул и как старший товарищ очень образно объяснил, что стрелять в птиц – не очень удачное занятие.

С пл. Победы запускали свои модели авиамоделисты кружка…

– Вот мы строим модели самолётов, – сказал он, – чтобы они летали, и каждый из нас мечтает летать, но природой этого человеку не дано, поэтому мы должны учиться полёту у птиц.

Нольде вообще очень трепетно относился к птицам. Имитировал их голоса, держал и гонял голубей.

Мальчишкой одиннадцати лет, я впервые узнал, что такое фюзеляж, стабилизатор, лонжерон и нервюра, и что одно из главных условий для полета – угол атаки. Это основное, что должен правильно рассчитать моделист или конструктор для безопасного и эффективного полёта.

Мал угол – самолёт не полети; большой – свалится в штопор. Угол атаки должен быть оптимальным.

В начале учебного 1960 года в нашем кружке произошло радостное событие. Поступили наборы материалов для изготовления схематических и классовых моделей. И главное, что вызвало общий восторг – это авиамодельные двигатели «Комета» и МК-12 «В». Первое, что поручил нам наш руководитель – собрать каждому по схематическому планеру с треугольными крыльями, оклеенными папиросной бумагой. А дальше распределил, кто и какого класса будет строить модель: В. Урусов получил планер, В. Занкевич – таймерную модель, О. Ногаев – кордовую скоростную, мне же досталась кордовая гоночная модель.

Мы были первые в Гурьеве, кто стал осваивать кордовые модели с компрессионным двигателем МК-12 «В». Но всё новое сложно. А самое главное, что и посмотреть, и посоветоваться в нашем городе было не с кем. И вот тогда Валерий Климентьевич собирает команду и выставляет её на областные соревнования. Хотя соревнования – это громко сказано. Моделей для полёта было выставлено очень мало, только свободно-летающие (планеры и резино-моторы), кордовые же модели ни у кого не полетели. Но несмотря на это, Нольде всё же добился, чтобы нашу команду в полном составе отправили на республиканские соревнования, заявив:

Жилгородские пацаны 60-х: Аскар Кузембаев, Виктор Аблямитов, Николай Силаев.

– Моделисты должны поехать, посмотреть, как работают мастера. Воочию увидеть, как летают настоящие модели.

На республику мы поехали в Караганду. Соревнования проходили на аэроклубовском аэродроме. Жили мы в курсантской казарме и питались в курсантской столовой. В то время там проходили сборы спортсменов-лётчиков и парашютистов, так, что мы имели возможность увидеть как высший пилотаж, так и парашютные прыжки. Но главное, каждый из нас смог наблюдать настоящие модели своего класса: как они сделаны, как летают. Помню, как В. Нольде подвёл меня к мастеру спорта В. Волошину, который готовился к Всесоюзным соревнованиям, и попросил его: