Полная версия

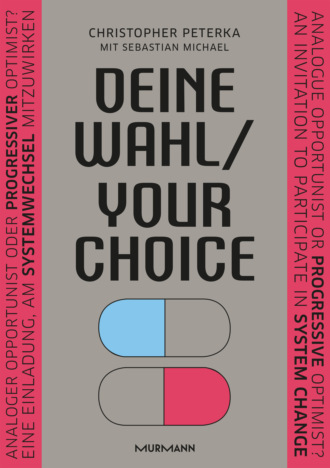

Deine Wahl / Your Choice - Zweisprachiges E-Book Deutsch / Englisch

Wenn wir Sklaven unserer digitalen Geräte sind, wer sind dann die Herren hinter diesen Geräten und der Software, die auf ihnen läuft?

Nach wem sind wir süchtig?

Es ist wichtig, denn wir sprechen hier von uns allen als menschliche Wesen. Und mit diesem Buch stellen wir solche Fragen und finden auch ein paar Antworten, die uns als Wesen menschlich machen – jetzt, in dieser Realität, in der wir leben.

ORIENTIERUNGSAUSSAGEN

1.1

»Wir leben in einer neuen Renaissance.«

Trage diesen Wert auf folgenden Achsen ein: A, B, G.

1.2

»Technologische Netzwerke erlauben mehr denn je, fantastische Lösungen zu dringenden Problemen zu finden.«

Trage diesen Wert auf folgenden Achsen ein: D, E, F.

1.3

»Bis dato haben wir das Internet viel zu sehr zur Förderung unserer eigenen Versklavung verwendet.«

Trage diesen Wert auf folgenden Achsen ein: A, B, F.

1.4

»Wir unterschätzen drastisch den Wert von Informationen.«

Trage diesen Wert auf folgenden Achsen ein: B, C, G.

ÜBUNGEN FÜR DEN WANDEL

Male dich selbst im Jahre 2045 auf ein Blatt Papier.

Wenn du deine Zeichnung teilen möchtest, kannst du das hier tun: https://twitter.com/C_Peterka

Kapitel 2

Geschätzte Lesezeit: 25 Minuten

Erster Abschnitt: 11 Minuten

Zweiter Abschnitt: 14 Minuten

GAFATA beherrscht die Welt ((Ü1))

GAFATA BEHERRSCHT DIE WELT

VIRTUELLER RAUM UND REALES TERRITORIUM– ZWEI SEITEN DERSELBEN MÜNZE?

DIE DIGITALE UND DIE PHYSISCHE WELT

Als der Begriff »virtuell« in den 1980er-Jahren geläufig wurde, beschrieb er etwas Distinktives und dem Wesen nach Separates von der »echten« Welt. Tatsächlich verstanden die meisten Leute die beiden Welten als komplett inkompatibel: Man tat Dinge entweder »online«, und dann fand die Sache im virtuellen Raum statt, oder man tat sie »im echten Leben«, dann ging es um die physische Welt mit Objekten, Menschen, Tieren, Natur und Gebäuden.

Dem virtuellen Raum wurde tendenziell misstraut, zumindest aber wurde er weniger ernst genommen und auch als minderwertig gegenüber der echten Welt betrachtet: Wenn du jemanden in einer Bar kennenlerntest, war das »normal«, und du warst nicht überrascht, wenn es zu einem zweiten Date kam, ihr eine Weile zusammen ausgingt, euch dann entschlosst, zu heiraten und Kinder zu bekommen, einen Hund anzuschaffen, und glücklich wart bis ans Ende eurer Tage. Wenn du jemanden online kennenlerntest, dann war das eigenartig und tatsächlich auch ziemlich fragwürdig.

Allein an diesem Beispiel kann man sehen, wie sehr sich die Dinge verändert haben: Unser virtueller Raum und unsere reale Welt sind nun ein und dasselbe. Die Unterscheidung ist weitgehend weggefallen, und wir beginnen, unsere Realität als eine Mischung aus einerseits nuklearen Partikeln – der physischen Welt – und Datenpaketen – dem virtuellen Raum – andererseits zu begreifen. Sie sind Teil desselben Universums und im ständigen Zusammenspiel miteinander. Der eine funktioniert nicht wirklich ohne den anderen. Jedenfalls nicht mehr auf eine Art, die wir Menschen des 21. Jahrhunderts als nützlich oder angemessen betrachten würden. Dating, Arbeit, Bankgeschäfte, Kommunikation, Organisation, Geselligkeit, Einkauf, Verkauf, Nachdenken, Trainieren – deine Apps, deine Werkzeuge und Profile sind miteinander verwoben und können nicht voneinander getrennt werden.

Trotzdem denken wir bei »Digitalität« immer noch an einen »virtuellen Raum«: eine Sphäre getrennt von physischen Barrieren und Grenzen, in der Information fast mit Lichtgeschwindigkeit durch Glasfaserleitungen und drahtlose Netzwerke reist und Geografie und Substanz keinerlei Rolle spielen.

Auf gesellschaftlicher Ebene behandeln wir den virtuellen Raum tendenziell noch als eine Art Luxus: als Anhängsel der einen echten Welt und als temporär: Vielleicht ist das nur eine Phase, die wir durchmachen, genauso wie wir uns in einer Phase Faxe zugeschickt haben oder Schulterpolster und Vokuhilas attraktiv fanden. Mit Sicherheit fällt es vielen Menschen auch heute noch schwer, die virtuelle Welt als ebenso wichtig zu empfinden wie die reale Welt.

Beide Wahrnehmungen führen zu schweren Irrtümern und Fehleinschätzungen im Hinblick darauf, wo wir uns heute befinden. Nicht nur ist der virtuelle Raum untrennbar verbunden mit der realen Welt und folglich mindestens genauso wichtig, er ist auch physisch. Er hängt von einer riesigen und teuren Hightech-Infrastruktur ab, verbraucht enorme Mengen Energie und beeinflusst zunehmend das Erleben unseres eigenen physischen Lebens.

Wie bereits oben ausgeführt, werden Smartphones so entworfen, dass sie uns süchtig machen, nicht nur psychologisch – das auch –, sondern auch körperlich über die ausgelöste Produktion biochemischer Stoffe, von denen wir mehr wollen: die klassische Definition einer körperlichen Sucht. Hier ein Beispiel: Allein die Tatsache, dass wir netzwerkgebundene Geräte nutzen, ändert schon unser Denken. Die Art, wie wir sie nutzen, ändert es zusätzlich. Die Idee, dass man, egal wo auf der Welt, ständig verbunden sein kann, ohne dass das irgendeinen Einfluss auf unsere körperliche Verfassung hätte, ist offensichtlich naiv. Unsere Hormone, unser Herzschlag, unser Puls, unsere Haltung, unsere Körpertemperatur, unsere Transpiration – alles ist direkt und messbar mit unserem Leben im virtuellen Raum verbunden.

Auf der einen Seite wandern wir durch die analoge Welt mit gesenktem Haupt, den Blick auf ein kleines Display gerichtet und unsere Daumen im Zustand dauernder Erregung. Auf der anderen Seite sagt uns dasselbe Gerät, wann wir Sport machen sollten, um unser tägliches Ziel zu erreichen, oder was heute zu Abend gegessen werden sollte, damit unsere Ernährung ausgeglichen bleibt, oder sogar, wann wir von ihm eine kurze Auszeit nehmen sollten.

[DU BIST EIN KNOTENPUNKT IM NETZWERK.]

Auch unser körperliches, analoges Wohlbefinden ist also in den virtuellen Raum eingebunden. Im Moment sind wir über unsere Laptops und Tablets damit verknüpft, hauptsächlich aber durch unsere Smartphones. Es wird nicht mehr lange dauern, bis wir uns über Implantate direkt verbinden. Während wir dies schreiben, geht der serielle Unternehmer Elon Musk zum ersten Mal mit seinem Start-up Neuralink nach zwei Jahren geheimer Forschung an die Öffentlichkeit. Dort wird auf die Entwicklung drahtloser implantierter Geräte hingearbeitet, die dein Gehirn direkt mit dem Netzwerk verbinden, mit der ausdrücklichen Absicht, menschliche und maschinelle Intelligenz »in Symbiose« zu bringen. Du bist ein Knotenpunkt im Netzwerk.

Erstaunlich, wie wenig wir aufgefordert, geschweige denn gezwungen werden, über die notwendige physische Infrastruktur nachzudenken. Denk mal darüber nach. Dafür, dass es dir möglich ist, in Echtzeit mittels Zoom zu kommunizieren oder den Weg zum nächsten Thai-Lokal zu finden oder Essen von deinem Lieblingsinder nach Hause zu bestellen, während du People Are Awesome-Videos auf YouTube schaust, müssen Datenmasten aufgestellt sein, Glasfaserkabel, Router, Zwischenschaltstellen, Primärschaltstellen, Satelliten und Abertonnen von Datenspeichern irgendwo auf der Welt betrieben werden.

Dieses »Irgendwo« ist einer von vielen physischen Orten. Millionen von Servern müssen miteinander verbunden sein, betrieben, gekühlt und gesichert werden, um das, was wir am Internet lieben und hassen, möglich zu machen. Facebook hat allein 2018 weltweit 15 Datenzentren betrieben. Diese reichen in der Größe von der Fläche mehrerer Fußballfelder bis hin zu einem ersten elfstöckigen Zentrum in Singapur nur für Server.

Von alldem hören wir meist nichts, zumindest kaum etwas. Für eine BBC-Doku über Facebook von 2019 wurde dem ersten Kamerateam überhaupt Zutritt zum Hauptdatenzentrum in Menlo Park, Kalifornien, gestattet. Als Kind wird man in der Schule mit zur Feuerwehr genommen, um die schicken roten Feuerwehrautos zu bestaunen, oder man besucht das Klärwerk, um sich anzugucken, was mit dem erledigten Geschäft passiert, nachdem man die Spülung gedrückt hat. Wenn man Glück hat, besucht man einen Bauernhof oder vielleicht sogar eine Schokoladenfabrik oder ein Atomkraftwerk. Wird man jedoch jemals in ein Datenzentrum mitgenommen? Natürlich erschließt sich visuell nicht besonders viel von dem, was dort passiert, aber allein das Ausmaß dieser Installationen und die strukturellen Überlegungen, die in sie einfließen, sind schon erstaunlich.

So essenziell diese digitale Infrastruktur für unsere Existenz ist – nicht nur die Datenzentren für ein soziales Netzwerk, auch die Masten, die Kabel, die Router, die Schnittstellen, das alles –, wem gehört sie? Wer stellt sie her? Wer kontrolliert sie? Wer entscheidet, was reindarf und was rauskommt und was nicht? Welche Daten werden überwacht, welche abgefangen, welche gespeichert? Mit wessen Einwilligung? Wo? Für wie lange?

In dem Moment, in dem wir diese Fragen stellen, begreifen wir, wie komplex und unklar die Situation ist. Weißt du, wer welche Teile der digitalen Infrastruktur in deinem Land besitzt? Ist es der Staat? Oder sind es private Unternehmen, die deiner Regierung eine Lizenzierungsgebühr bezahlen? Ist es eine Public-private-Partnership? Falls private Unternehmen involviert sind – was sehr wahrscheinlich ist –, wem gehören diese dann? Wer sind die Aktionäre? Und sollten sie sich überhaupt in privatem Besitz befinden? Oder sollten sie den Teilhabern, der gesamten Community gehören? Wer ist in diesem Kontext die Community? Man kann Anteile oder Teilnutzungsrechte an Containerschiffen kaufen, kann man dann auch in einen Abschnitt Datenkabel investieren?

Und wie wichtig all das ist, wurde wieder deutlich, als wir die Notizen für dieses Buch zusammenstellten. Im Mai 2019 erließ die US-Regierung Sanktionen gegen den chinesischen Tech-Riesen Huawei unter Bezugnahme auf Sicherheitsrisiken, die es nicht erlauben, dass Huawei Infrastruktur für 5G-Mobilnetzwerke in den USA installiert. Auch in Großbritannien wurde große Sorge öffentlich in Bezug auf die Einbeziehung der Firma in die Pläne der Regierung zur Implementierung von 5G. Es mag die Vermutung naheliegen, dass sowohl in den USA als auch in Großbritannien die Kontroverse hauptsächlich politisch motiviert war, aber auch das wäre nicht möglich, wenn nicht immense Macht in der physischen Dateninfrastruktur gebündelt läge. Wenn man die Infrastruktur kontrolliert, kontrolliert man das Netzwerk. Wenn man das Netzwerk kontrolliert, kann man uns kontrollieren.

[WENN DU DAS NETZWERK KONTROLLIEREN KANNST, KANNST DU UNS KONTROLLIEREN.]

Es gibt noch einen dritten Aspekt, der deutlich die physische Infrastruktur und die digitale Plattform-Ebene verknüpft. Es geht um das Betriebssystem (Operating System). Ob Laptop, Smartphone oder Herd: Jedes digitale Gerät braucht ein Betriebssystem. Gehört hast du sicher von Android, iOS, Windows oder OSX. Aber auch ein Drucker braucht ein OS oder eine Eieruhr, ein Smart Home und auch eine Parkuhr. Wenn es ein digitales Ding ist, das sich mit dem Netzwerk verbindet, hat es ein Betriebssystem, selbst wenn es sich dabei um ein winziges mit nur wenigen Zeilen Code handelt.

Wenn Google also plötzlich keine Erlaubnis mehr hat, sein mobiles Betriebssystem Android auf Huawei-Smartphones zu installieren, weil sich die USA im Handelskrieg mit China befinden, aber dein Huawei-Smartphone ausschließlich mit Android funktioniert, dann wirst du als Nutzer defunktionalisiert. Vielleicht funktioniert die alte Version deines Betriebssystems sogar noch eine Zeit lang, aber du kannst keine Aktualisierungen herunterladen, weil dem OS-Entwickler – laut Regierungserlass – nicht gestattet wird, sie dir zur Verfügung zu stellen. Du magst dich mehr oder weniger für Politik interessieren, aber die Politik hat dich soeben eingeholt.

»Defunktionalisieren« klingt vielleicht ein wenig unangenehm, aber nicht wirklich schlimm. Ernsthaft? Wenn alles, was du den ganzen Tag machst – kommunizieren, arbeiten, spielen –, von deinem Gerät abhängt und dein Gerät nicht mehr funktioniert, wie kümmerst du dich dann um deine täglichen Angelegenheiten? Wie funktionierst du? Das ist keine triviale Angelegenheit. Sie ist ernst. Und sehr wesentlich.

Die Frage, welches Betriebssystem man wählen sollte, war früher nur für Nerds von Interesse. Was funktioniert am besten mit deinen anderen Geräten? Welches Interface gefällt dir am besten? Oder auch, welches Firmenethos entspricht dir am meisten? Jetzt musst du dich eventuell auf Grundlage der politischen Situation entscheiden: Für welches OS bekomme ich am ehesten Erlaubnis? Und dabei sollen wir uns in einer freien Marktwirtschaft befinden. Nicht in einem totalitären Regime, in irgendeiner fernen Zukunft.

Worauf wir noch nicht näher eingegangen sind, ist die Frage der Energie. Die meisten Wissenschaftler sind sich inzwischen einig, dass einer der Hauptgründe für die Klimakrise unser Energieverbrauch ist. Es gibt auch andere Faktoren, darüber wollen wir hier jedoch nicht sprechen, auch nicht darüber, dass es nachhaltige Energiequellen für alle auf dem Planeten gibt, jetzt und in Zukunft. Worüber wir an dieser Stelle sprechen wollen, ist die Bedeutung von Energie für unsere digitale Funktionalität und, in der Folge, für unsere Fähigkeit, überhaupt zu funktionieren.

[ES IST NICHT ÜBERRASCHEND, DASS GOOGLE ANFÄNGT, SICH MIT ENERGIEERZEUGUNG ZU BESCHÄFTIGEN.]

Vielleicht ist es nicht überraschend, dass Google anfängt, sich mit Energiegewinnung zu beschäftigen. Nicht nur als Energieanbieter, sondern um den eigenen Bedarf zu decken und seine Stellung als Datenunternehmen zu festigen. Apple konnte im September 2018 mitteilen, dass alle Operationen mit 100 Prozent erneuerbarer Energie betrieben werden. Damit gemeint sind der riesige UFO-förmige Apple-Park-Gebäudekomplex in Cupertino, Kalifornien, und die vielen anderen Datenzentren. Die benötigte Energie erzeugt Apple zu einem großen Teil selbst, hauptsächlich über Solarinstallationen auf dem Dach des Hauptquartiers mit einem Output von 17 Megawatt – die zurzeit mächtigste Solardachanlage der Welt.

Jeff Bezos, der CEO von Amazon, und Bill Gates, Gründer und früherer CEO von Microsoft, sind Investoren in Malta. Nicht der kleine Staat im Mittelmeer ist gemeint, sondern ein Start-up, das aus X entwickelt wurde, dem experimentellen Zweig von Alphabet, der Firma, in deren Besitz sich Google befindet. Malta erforscht die Möglichkeiten, Energie aus erneuerbaren Quellen durch Erhitzen geschmolzenen Salzes zu speichern. Dies könnte enorm nützlich werden, denn eine der größten Herausforderungen bei der Erezeugung von Solarenergie, über die Kalifornien reichlich verfügt, sind immer noch lokale Speicher. Sollte sich dieses Vorhaben also als erfolgreich erweisen, wird dies ein weiterer Schritt in Richtung der Sicherung einer stetigen Energieversorgung sein.

Wir denken eigentlich nicht sofort an Apple, Amazon oder Microsoft als Energiekonzerne. Sie sind allerdings alle schon in Energieunternehmen involviert, entweder direkt oder indirekt.

NEUE SCHLACHTFELDER, NEUE RECHTE, NEUE IDENTITÄTEN

[UM VIRTUELLES TERRITORIUM WERDEN HEFTIGE REVIERKÄMPFE AUSGETRAGEN.]

Obwohl, wie gesagt, die Entwicklung des Internets mit Geldern des US-amerikanischen Verteidigungsministeriums gefördert wurde, liegt die frühe Geschichte viel näher an der Hippiekultur und einer sehr idealistischen, fast utopischen Perspektive. Es ging um einen freien, demokratischen, offenen, unbeschränkten Bereich für Kommunikation, Information, Austausch, Lernen und Gemeinschaft. Dieses Ideal ist leider dahin.

Mittlerweile werden Revierkämpfe um virtuelles Territorium ausgetragen, und sie sind ähnlich schwer wie jene, die auf klassischen Schlachtfeldern stattfinden.

Manche sind recht subtil, andere weniger. Huawei ist ein klarer Fall, der bereits viel Aufmerksamkeit erhalten hat. Ähnlich auch die handfesten Belege zur Einmischung der russischen Regierung in Wahlen und Abstimmungen in mächtigen westlichen Demokratien. Aber das ist eher die Spitze eines gewaltigen Eisbergs. Auch in der kommerziellen Sphäre findet ein ständiger Kampf um die Vorherrschaft statt.

Statt viele unabhängige und unterschiedliche Anbieter geschaffen zu haben, ist das Internet eher zu einer Art digitalem Superkontinent geworden, auf dem sich alles – alle Arten von Produkten und Dienstleistungen – im Besitz eines halben Dutzends von Unternehmen befindet. Wir bezeichnen sie als GAFATA, was momentan die wichtigsten Spieler umfasst.

In dieser Art Konfrontation sieht man einen Hauptspieler – sagen wir Amazon –, der sich plötzlich einfach weigert, bestimmte Produkte einer Firma anzubieten, mit der er sich in Konkurrenz befindet, wie zum Beispiel Apple. Das ist kein hypothetischer Fall, sondern ein aktueller Fakt.

Das Wasser wird trüber und alles noch komplexer, wenn kommerzielle Interessen und staatliche Überwachung auf erklärte Ideologien und implementierte Kontrolle über den Datenverkehr treffen.

Sagen wir mal, ich gehe nach China mit meinem Laptop oder Smartphone und entdecke, dass ich weder Google noch andere gewohnte und für mich wichtige Dienstleistungen nutzen kann. Was kann ich tun? Na ja, ich kann eine kleine Software herunterladen, die ein Virtuelles Privates Netzwerk (VPN) erzeugt, das mir erlaubt, einen virtuellen »Tunnel« unter Chinas Firewall hindurchzugraben und so zu tun, als wäre ich woanders. Wahrscheinlich funktioniert das eine Weile ganz gut, aber: Wer besitzt das VPN? Kann ich ihm wirklich meine Daten anvertrauen? Wer versichert mir, dass die Leute, die mir meinen kleinen persönlichen Tunnel bereitstellen, mit den Leuten, unter deren Mauer ich hindurchgraben will, nicht unter einer Decke stecken?

[IST ES NOCH MÖGLICH, PRIVAT ZU SEIN? UNSICHTBAR?]

Oder ich gehöre zu einer Gruppe von Leuten, die in großen Teilen der Welt diskriminiert werden. Zum Beispiel die LGBT-Community. Im Juli 2019, zum Zeitpunkt der Entstehung dieses Buches, gibt es immer noch 69 Länder auf der Welt, die Homosexualität gesetzlich einschränken oder verbieten. Wenn du in eines dieser Länder reist, wird dein Onlineprofil eventuell nicht nur zum Hindernis, etwa weil du kein Visum bekommst, es könnte auch zur existenziellen Bedrohung werden, zum Beispiel weil du verhaftet und angeklagt oder von einer Meute verprügelt wirst.

Was genau bedeutet es für mich, in einer Welt zu sein, in der meine virtuelle und körperliche Existenz nicht trennbar sind? Bedeutet es, dass ich, um sicher und halbwegs frei zu sein, mehrere Profile erstellen muss? Entspräche dies einer multiplen Persönlichkeit? Wie würde ich das überhaupt anstellen? Schau dir zum Beispiel dein Facebook-Profil, dein Amazon-Konto und deine Apple-ID an: Sie sind alle ein Teil desselben Korbs an Vermögenswerten, den deine Person darstellt. In vielerlei Hinsicht tragen sie dazu bei, dass es im digitalen Zeitalter so bequem ist, du zu sein. Das Ganze ist eine Sache der Funktionalität: Allein die Tatsache, dass ich für eine ganze Reihe von Apps, ob Einkauf, Dating oder Sonderdienstleistung, mein Facebook-Profil nutzen kann, um mich einzuloggen, macht alles so einfach. Es ist brillant. Und auch das, was mich digital unmöglich von meiner Online-Identität unterscheiden lässt.

Das führt uns zu dem Punkt, dem wir bisher ausgewichen sind – die Privatsphäre. Ist es in Anbetracht all dieser Umstände immer noch möglich, privat zu sein? Unsichtbar zu sein? Wenn wir es wollen? Wollen wir überhaupt noch privat sein? Und wenn ja, wer soll diese Privatsphäre schützen? Welche Gesetze können nicht nur meine Privatsphäre, sondern auch meine grundlegendsten Menschenrechte schützen?

Die Verquickung von virtueller und realer Sphäre hat es völlig unmöglich gemacht, zu erkennen, wer was kontrolliert, wer die Regeln bestimmt, wer sie befolgt und wer sie schlichtweg ignoriert. Wir haben einen Dschungel verzweigter Interessen, verschachtelter Kompetenzen und diffuser Verantwortlichkeiten erschaffen und das Ganze in etwa so gut reguliert wie den Wilden Westen. Kein Wunder, dass wir in der Patsche sitzen.

Was wir also brauchen, ist ein umsichtiges, differenziertes und diszipliniertes Management der digitalen Infrastruktur und Organisation. Nicht um irgendjemandem Kontrolle darüber zu geben, sondern um für einen angemessenen Grad an digitaler Hygiene zu sorgen, eine gesunde Welt, in der Beziehungen transparent sind und in der wir als Bürger und Gemeinschaft einen Schutz unserer Rechte erfahren und unser körperliches und digitales Wohlergehen garantiert wird.

[WIR BRAUCHEN EINE CHARTA, DIE GESETZLICH DIE INTEGRITÄT UND DAS WOHLBEFINDEN ALLER VERANKERT.]

Dazu gehört die Klärung der Frage, was möglich und was vertretbar ist. Gibt es für das, wozu wir technisch in der Lage sind, auch eine ethische Rechtfertigung? Mit jedem Schritt unserer technologischen Evolution haben wir uns genau diese Frage stellen müssen, am gründlichsten bei der Kernforschung. Obgleich dieses Dilemma bei weitem nicht neu ist, erreicht es uns schneller als zuvor und ist vielleicht jetzt auch komplexer. Die Atombombe wurde und wird bis heute zur Abschreckung verfügbar gehalten: Wenn man genug Zerstörungskraft auf Knopfdruck abrufbereit hält, um die gesamte Zivilisation zu vernichten, dann traut sich auch dein Gegner nicht, sein Potenzial einzusetzen – verfügbar gehalten. Ein hochriskantes Kalkül, das bisher aber scheinbar aufgeht. Die heute notwendigen Entscheidungen scheinen allerdings weit weniger eindeutig und offensichtlich, dabei jedoch nicht weniger wichtig.

Wenn wir ein regelndes, ethisches, anwendbares Rahmenkonzept fordern, das unsere Menschenrechte als digitale Bürger definiert und schützt, dann stellt sich natürlich die Frage: Wer soll diese Aufgabe erfüllen? Wer entwirft welche Art Charta und unterschreibt sie? Wer stellt sicher, dass die »digitalen Superstaaten« – GAFATA und wer immer im Laufe der nächsten Jahre als globaler Spieler dazukommt – sich daran halten?

Wir behaupten, dass sie selbst es sein müssen. Nicht isoliert, sondern in engem Verbund mit den G20 und den Vereinten Nationen.

Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte wurde drei Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges – der bis heute größten von Menschen ausgelösten Katastrophe – von den Vereinten Nationen verabschiedet. Sie war der erste Versuch, auf globaler Ebene die grundlegendsten Rechte, die alle Menschen unabhängig von Nationalität, Abstammung, Glaubensrichtung oder politischer Überzeugung haben sollten, in Worte zu fassen. Sie hat den Grundstein für viele Bürgerrechts- und Gleichberechtigungsbewegungen gelegt, die in der Nachkriegszeit ins Leben gerufen wurden.

Heute brauchen wir eine Charta, die gesetzlich das Wohlbefinden und die Integrität für alle Netzwerkbeteiligten verewigt und alle mächtigen Parteien – seien sie Nationalstaaten oder globale Konzerne – verpflichtet, sie zu respektieren, zu schützen und aktiv zu fördern.

Dass dies ein globales Unterfangen sein muss, ist klar. In einer global vernetzten und verbundenen Welt werden globale Werte immer wichtiger, nicht nur weil Menschen über die begrenzenden Horizonte ihres eigenen Ursprungs und ihrer Wohnorte hinwegblicken können und wollen, sondern auch weil wir in eine immer globaler werdende Kultur eingebettet sind. Heißt das, dass wir unsere lokalen und regionalen Identitäten aufgeben müssen?