Полная версия

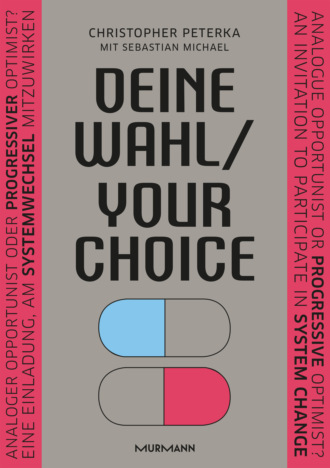

Deine Wahl / Your Choice - Zweisprachiges E-Book Deutsch / Englisch

Er war ebenfalls ein echter Kerl mit einem fantastischen Bart, von dem die meisten Hipster nur träumen können, und einem Kopfschmuck, mit dem er auch heute in Shoreditch oder Dashanzi noch Eindruck schinden würde. Seine Heimat war Mainz, rund 370 Kilometer Fluglinie südwestlich von Wittenberg: drei Wochen Pferderitt oder einen Monat zu Fuß, je nach Jahreszeit und persönlicher Fitness. Technologie reist noch nicht so schnell, weil es die Menschen auch nicht tun.

[DER WICHTIGSTE TECHNOLOGISCHE FORTSCHRITT SEIT DER ERFINDUNG DES RADES]

1439, im Alter von ungefähr 40 Jahren, unternahm Gutenberg etwas, das unsere Welt wesentlich veränderte. Er »erfand« die mechanische Druckpresse. Man kann nicht sagen, dass er der Erste gewesen wäre, der mechanisch gedruckt hat: Druckpressen unterschiedlicher Art kamen in Asien bereits im siebten Jahrhundert zum Einsatz, doch erreichte Gutenberg beachtliche Fortschritte bei den bis dahin ausprobierten Verfahren und führte die Technologie in Europa ein. Sein größter Beitrag war der Bleisatz.

Er ist der bedeutendste technologische Fortschritt seit der Erfindung des Rades. Der Bleisatz erlaubte dem Drucker, Worte, Sätze und Paragrafen für eine Seite zu setzen und davon große Auflagen in kurzer Zeit zu drucken – zu verhältnismäßig niedrigen Kosten. Nie zuvor hatte eine einzelne Erfindung so schnell einen so großen Einfluss gehabt.

Der einfache Grund, warum Gutenbergs Beitrag unsere Welt so sehr verändert hat, besteht darin, dass durch ihn die Massenproduktion von gedruckten Materialien möglich und erschwinglich wurde. Zuvor musste man in eine Universität oder ein Kloster oder in eine der sehr wenigen Bibliotheken gehen, um ein Buch zu lesen. Allein die Tatsache, dass du ein Buch lesen wolltest, machte dich zu einer extrem privilegierten Ausnahme. Es bedeutete, dass du lesen konntest, über Bildung verfügtest. Von vielleicht zehn Leuten warst du der Einzige.

Wenn du das gelesene Buch dann teilen wolltest, konntest du dich entweder hinsetzen und es selbst von Hand kopieren oder jemanden dafür anheuern. So oder so dauerte es Wochen oder Monate. Kein Wunder, dass Wissen, ja sogar Einzelinformationen so eingeschränkt waren und so streng kontrolliert wurden. Es gab nicht viele Menschen auf der Welt, die darüber verfügten, und noch weniger, die es wirklich handhaben konnten – es zum Beispiel manipulieren, ändern oder erweitern. Und wenn du in der Position und Lage warst, ein Buch zu schreiben, damit andere es lesen konnten, gehörtest du zu einer wahren Elite.

Deswegen hat der Druck so viel verändert. Er stellt das erste Medium für Massenkommunikation dar und ermöglichte erst die Reformation: Mithilfe des Drucks konnte Luther die Autoritäten überwinden und die Leute direkt erreichen. Zwar konnten noch nicht alle lesen, aber in jedem Dorf und in jeder Stadt gab es jemanden, der die Schrift kannte. Ein Gelehrter, ein Priester oder ein Lehrer, der offen für neue Ideen war. Und mehr brauchte es nicht. Jetzt konnten sie lernen: Die Texte kamen zu ihnen, in ihre Häuser, ihre Schulen, ihre Köpfe.

Offenbar aber wurde der Druck nicht nur zu aller Nutzen verwendet. Er ist eine Technologie; mit ihr lässt sich eine bösartige Gesinnung ebenso verbreiten wie echte Weisheit. So wurde ein Buch, das seinen Lesern sagte, dass Hexen unter ihnen lebten und auf dem Scheiterhaufen verbrannt werden mussten, zu einem Bestseller. Das ist es genau, was den Druck so mächtig macht: Fast jeder hat Zugriff darauf. Auch wenn man berücksichtigen muss, dass eine Druckpresse eine beachtliche Investition bedeutete, der dadurch ausgelöse Wandel war dennoch von tektonischer Wirkung. Der Druck demokratisierte erstmals das Wissen – und auch den Aberglauben. Plötzlich befand sich das geschriebene Wort und damit das Lernen, der politische Diskurs, das Gebet wie auch die Polemik, die Poesie, die Prosa nicht mehr im festen Griff der wenigen Gelehrten, sondern konnte jeden erreichen, der gewillt war, lesen und schreiben zu lernen. Und in Europa machte sich fortan der Hunger nach Wissen und nach Geschichtskenntnis bemerkbar. Nach Kunst und Einsicht. Nach alten Lehren und neuen Gedanken. Nach Aufklärung. Es ist die Wiedergeburt eines Zeitalters einer fast vergessenen Kunst und Kultur, es ist die Renaissance.

Ja, man kann sagen, der Druck war das Tor zur Befreiung.

RAUSCH

Schnellvorlauf, etwa 500 Jahre in die Zukunft: Du befindest dich im Körper eines blassen amerikanischen Masterstudenten an der Harvard University. Hier, am 4. Februar 2004, startet Mark Zuckerberg im Alter von 20 Jahren eine Website für seine Kommilitonen mit dem Namen Facebook. Der Rest ist die sprichwörtliche Geschichte. Das ist jedoch noch nicht alles …

Natürlich geht die Erfindung des Internets nicht auf Mark Zuckerberg zurück, das Internet gab es schon und wurde bereits intensiv genutzt. Man kann nicht einmal sagen, er habe das soziale Netzwerk erfunden, da waren andere, die schon etwas Vergleichbares versucht hatten, und das gar nicht so unerfolgreich. Was Facebook in der Folge aber tat, war, die Art und Weise zu transformieren, wie wir soziale Netzwerke verwenden und, noch viel wichtiger, wie diese Netzwerke uns benutzen.

Zweifellos bringt Facebook uns näher zusammen, verwandelt die Welt in ein Dorf, in dem man seine unverbindlichen Kontakte mit allen über alles haben kann, zu jeder Zeit. Das ist das Wunderbare daran: Du musst keinen Anruf machen oder E-Mails schreiben oder vorbeigehen, um zu erfahren, dass Ali einen neuen Job oder Ming einen neuen Freund hat, dass Alex und Tony Schluss gemacht haben und Tante Debbie sich von ihrem Sturz erholt hat. Ob du einen Treck durch Tibet startest oder durch die Toskana schlenderst, wir können alle an deinem Abenteuer teilhaben. Und das ist große Klasse.

Für viele, die Freunde und Familie auf der ganzen Welt haben, ist Facebook die Nummer eins unter den Seiten mit einer ähnlichen Funktionalität – wenn auch vielleicht anderer Priorität – wie ein Kaffeeautomat geworden: der Ort, an dem du zufällig Leuten begegnest und ein paar Worte mit ihnen wechselst, ihr euch auf den neuesten Stand bringt, eure Siege und Niederlagen teilt, Tipps austauscht und den neuesten Klatsch mitbekommt. So wie auf Weibo, Instagram, QQ, Foursquare oder Jiepang.

[ENTSCHEIDEND IST, WAS DIESE TEKTONISCHEN VERSCHIEBUNGEN MIT UNS ALS MENSCHEN MACHEN.]

Es gibt sowohl offensichtliche als auch weniger offensichtliche Parallelen zwischen dem Buchdruck als Revolution und der digitalen Revolution. Und wir müssen jetzt den Blickwinkel erweitern, von sozialen Netzwerken zum Internet im Allgemeinen und auch in Bezug darauf, wie wir digitale Geräte verwenden. Denn so wie Gutenberg nicht eigenhändig die Reformation auf die Beine stellte, ist Zuckerberg nicht der Erfinder des digitalen Zeitalters. Wir nutzen sie ganz klar als Repräsentanten ihrer Ära; und wir machen uns, wenig subtil, die Tatsache zunutze, dass ihre Namen irgendwie ähnlich klingen.

Was beim Hören der Namen für uns individuell mitschwingt, mag damit zu tun haben, wer wir sind und wann wir geboren wurden. Wir, die Personen, die dieses Buch schreiben, sind beide vor ausreichend langer Zeit geboren worden, um eine Welt ohne Internet erfahren zu haben. Unsere Generation hat eine einzigartige Erfahrung machen können, denn sicherlich keiner, der nach der Jahrtausendwende geboren wurde, wird noch eine Ahnung haben, wie ein Leben offline überhaupt möglich war. Sogar für uns, die wir es noch kennen, ist es inzwischen schwer geworden, es uns noch vorzustellen.

Daher ist unsere Wahrnehmung von jemandem wie Zuckerberg womöglich eine andere als deine. Und je nachdem, wo du aufgewachsen und zur Schule gegangen bist, hat dir der Name Gutenberg bis gerade eben überhaupt nichts gesagt. Ist auch nicht so wichtig. Wichtig ist, was diese tektonischen Verschiebungen mit uns als menschlichen Wesen machen.

Das ist eine der Hauptfragen, die dieses Buch stellt und formuliert: Was macht die Technologie, die wir haben, mit uns, und zu wem werden wir in der Kultur, die wir durch sie erschaffen? Denn das ist es, was wir mit Technologie machen: Wir schaffen Kultur. Die dominante Kultur, bevor Europa von der Druckpresse erobert wird, unterscheidet sich kategorisch von der Kultur, die diese Technologie möglich macht. Und die Kultur, die wir heute leben, unterscheidet sich genauso kategorisch von der, die unsere Eltern kannten. Wenn wir »kategorisch« sagen, übertreiben wir nicht. Das hier sind andere Kategorien in anderen Dimensionen, anderen Größenordnungen.

[WISSEN IST BESSER ALS AHNUNGSLOSIGKEIT.]

Somit hält der Vergleich zwischen dem Buchdruck als kultureller Revolution und der digitalen Revolution in vielen Aspekten dem Test stand. Beide läuteten neue Zeitalter ein, die uns dazu brachten, auf neue Art zu denken, zu reden, uns zu verhalten, zu interagieren, zu lernen, zu lehren, zu provozieren, Geschäfte zu machen, Partner zu finden und Freundschaften beziehungsweise Beziehungen zu führen. Aber es gibt auch beachtliche Unterschiede. »Ganz offensichtlich«, sagst du vielleicht, »gibt es Unterschiede: Wir sprechen von zwei komplett unterschiedlichen Arten von Technologien, zwischen deren Entwicklung 500 Jahre liegen.« Ja. Und jenseits dieser offensichtlichen Unterschiede gibt es noch subtilere und kaum weniger wichtige.

Wenn wir sagen, Gutenbergs Erfindung bezeichne einen Moment der Befreiung für das Volk, ist das nicht ganz unstrittig. Könnte man doch argumentieren, dass die Ahnungslosigkeit, in der zuvor gelebt wurde, mit der durch die Umstände bedingten Einfachheit in der Folge ihre ganz eigene Art von sorgenfreiem Glück ermöglichte. Aber Wissen ist besser als Ahnungslosigkeit. Man ist freier, wenn man seine eigenen Entscheidungen über sein Leben treffen kann und wählen kann, wie man seine Tage verbringt und mit wem. Der Buchdruck ermöglichte das letztlich. Durch ihn wurden wir Menschen unabhängiger, emanzipiert von der Kontrolle strikter Autoritäten. Er erst gab uns die Möglichkeit, uns auszudrücken.

Hat die digitale Revolution uns freier gemacht? Eine große Frage, die nicht in ein, zwei Absätzen zu beantworten ist, auch nicht in ein, zwei Kapiteln. Natürlich kann man Argumente dafür finden: Wie der Buchdruck hat sie Wissen und Lernen demokratisiert, hat den Zugang zu Universitätskursen, Vorlesungen sowie zu alter und neuer Literatur ermöglicht, und Millionen Menschen gelangen durch sie nun an Alltagsinformationen, die sie vorher nicht erreichten. Kein Zufall also, dass das gewaltige Unterfangen, klassische Texte kostenlos online verfügbar zu machen, ausgerechnet »Projekt Gutenberg« heißt.

Wie oft betont wird, hat das Internet Macht aus den Händen der Zeitungen und Besitzer von Massenmedien und der Redakteure genommen und Blogs, unabhängige Nachrichtenseiten und Plattformen hervorgebracht, die dafür bekannt sind, eine wichtige Rolle in sozialen Bewegungen wie dem Arabischen Frühling im Jahr 2011 gespielt zu haben. Twitter wird hier häufig als wichtiges Werkzeug des Wandels zitiert. Wenn Gutenbergs Druckpresse es Menschen, die noch nie ein Buch in der Hand gehalten hatten, ermöglicht hat, eines zu kaufen, dann machen heute Print on Demand und Onlineplattformen es jedem möglich, seine Gedanken zu veröffentlichen, sei es in sachlicher oder literarischer Form, wahrheitsgetreu oder gelogen.

[WIE LANGE HÄLTST DU ES AUS, NICHT AUF DEIN HANDY ZU SCHAUEN?]

Nichts davon ist neu: Der Fakt, dass es Fake News und Propaganda, Fehlinformationen und Täuschung gibt, ist nicht das große Problem, auch wenn er an sich ganz klar ein Problem ist. Das große Problem ist, dass uns die digitale Revolution, obgleich sie uns in vielerlei Hinsicht freier gemacht hat, auch abhängig gemacht hat, mehr als abhängig: unfrei. Wir sind im wahrsten Sinne körperlich süchtig.

Denk mal darüber nach: Wie lange hältst du es aus, nicht auf dein Handy zu schauen? Du hast vielleicht längst deinen Facebook-Account gelöscht, aber wie sieht es mit WhatsApp oder WeChat aus? Von den einzelnen Apps ganz abgesehen: Wie lange, glaubst du, kannst du funktionieren ohne irgendeinen Zugang zum Internet? Ernsthaft!

Vielleicht fragst du: Warum sollte ich ohne Internet funktionieren? Weil das der Punkt ist. Du bist Teil des Netzwerks geworden. Du hast dich vernetzt, und das gefällt dir. Vielleicht magst du den Gedanken nicht besonders, aber die Anziehungskraft des Netzwerks ist größer als unsere Willenskraft, darauf zu verzichten.

Vielleicht verletzt es uns, dass Zuckerberg uns »Vollidioten« nennt, weil wir ihm unsere Daten anvertrauen. Aber wir tun es trotzdem, denn wir wollen wissen, was bei unseren Freunden passiert. Uns wird flau, wenn wir alles bei Amazon bestellen, aber unser Hang zur Bequemlichkeit lässt es uns trotzdem immer wieder tun. Google? Wir wissen, dass sie so viele unserer Daten sammeln, wie sie können, aber welche Alternative gibt es schon? Und das ist die eigentliche Frage, die uns jetzt allmählich beschleicht: Welche Alternative gibt es wirklich? Denn wir haben schon lange den Punkt überschritten, an dem es noch darum ging, »zu wissen«, was bei unseren Freunden so passiert, oder ganz bequem den Toaster, den wir heute bestellen, morgen schon in den Händen zu halten. Das ist natürlich wunderbar, aber kannst du in diesem unserem digitalen Zeitalter ohne das Smartphone überleben, ohne Onlinebanking, ohne die Möglichkeit, das Internet zu nutzen? Du könntest wiederum antworten: Wieso sollte ich das tun? Und das ist ebenfalls eine berechtigte Frage, aber Gleiches gilt auch für die Frage: Sind wir überhaupt noch frei?

Das Ganze hat noch eine Kehrseite: die komplette Planierung der medialen Landschaft, in der individuelle, differenzierte Stimmen immer schwerer zu hören sind und wenige Akteure ein absolutes Monopol beherrschen. Google, Apple, Facebook, Amazon, Tencent, Alibaba, GAFATA – ein halbes Dutzend Unternehmen, das den Großteil des Internetverkehrs kontrolliert. Und glaub bloß nicht, dass sie ihn nicht kontrollieren: Der überwiegende Teil von uns nutzt eine Suchmaschine, ein soziales Netzwerk, einen Onlinestore für den Großteil unserer Onlinezeit und unserer Einkäufe. Und das sind keine oberflächlichen Verhaltensweisen. Alles, was wir tun, wird aufgezeichnet, zurückverfolgt, überwacht, monetarisiert und gegen uns verwendet. Du magst den Gedanken für etwas paranoid halten, würdest aber damit falschliegen. Es geht hier nicht nur um gezielte Werbung und Data-Mining, sondern um die potenzielle und in Teilen der Welt schon systematische Implementierung des Deep Tech State: Die erste Phase des chinesischen Sozialkreditsystems wird, wenn du diese Zeilen liest, bereits abgeschlossen und voll funktionsfähig sein.

Mittlerweile ist unsere »Onlinezeit« schlicht zu unserer »Zeit« geworden. Die vor 1980 Geborenen können sich noch daran erinnern, dass man regelmäßig »online ging«. Wir haben die kleine Piepmelodie noch im Ohr, die das Modem immer gemacht hat. Heute ist man niemals offline. Vielleicht guckst du nicht dauernd auf dein Gerät, aber dein Gerät guckt dauernd auf dich: Es weiß, wo du bist; es sagt dir, wenn etwas passiert, von dem es glaubt, dass du darüber Bescheid wissen solltest; es stellt sicher, dass du darüber Bescheid weißt, weil es will, dass du dich eincheckst. Ja, es mag ein totes Gerät sein und über keinen eigenen Willen verfügen, es verhält sich jedoch so, als hätte es einen, weil es so programmiert ist. Die Apps, die du auf deinem Smartphone hast, bilden sein zentrales Nervensystem, und dieses ist darauf ausgelegt, in das deine so direkt, so kontinuierlich und so körperlich einzudringen wie technologisch nur möglich.

Warum sind diese unternehmerischen Ungetüme so schnell so groß geworden? Weil sie zu jeder Zeit sicherstellen, dass du sie brauchst. Permanent. Wenn dein Smartphone das Erste ist, was du morgens in die Hand nimmst, und das Letzte, was du am Abend berührst, ist das kein Zufall. Genau hierfür wurde es entwickelt.

Wenn du dich also süchtig nach deinem Telefon fühlst, dann, weil du es bist. Du wirst systematisch zum App-Junkie gemacht, denn das garantiert den Profit. Es ist keine Verschwörung, und es ist kein teuflischer Plan eines größenwahnsinnigen Drahtziehers, es ist der reine kommerzielle Imperativ: Je mehr Zeit du an deinem Handy verbringst, desto mehr bist du Werbung ausgesetzt; je mehr du mit Apps interagierst, desto mehr Informationen übermittelst du; je mehr du teilst, desto genauer kann und wird dein Profil kalibriert. Und mittlerweile sorgt sich sogar GAFATA um dich – wie jeder gute Drogendealer – und unterstützt dich dabei, eine verwaltete, stabile und somit nachhaltige Sucht zu entwickeln. Mit Screentime-Analysen, Achtsamkeitsapps und der gelegentlichen Erinnerung, tief durchzuatmen. Irgendwie ist es liebevoll. Und irgendwie auch heimtückisch.

Und wenn wir sagen, dass du süchtig bist, ist das nicht metaphorisch gemeint. Du wirst im wahrsten Sinne mit deinem eigenen Dopamin narkotisiert. Jedes Mal wenn du eine Nachrichtenmeldung erhältst, ein Update, einen neuen Videoclip oder ein Bild, werden deine Glückssensoren aktiviert, und ein kleines bisschen Rauschmittel wird in deinen Kreislauf ausgeschüttet. Der Grund, warum du nachts dein Handy nicht weglegen kannst, liegt darin, dass es dir körperlich Freude bereitet. Nicht wegen seiner haptischen Qualitäten, sondern weil die Apps dein Gehirn zur Produktion von Hormonen anregen, die sich gut anfühlen. Richtig, wir vereinfachen die ganze Sache ein wenig. Die neurochemischen Prozesse sind natürlich deutlich komplexer als hier dargestellt. Das Prinzip jedoch stimmt: Unsere Smartphones machen körperlich, physiologisch süchtig, weil sie genau mit dieser Absicht entworfen wurden.

EIN BISSCHEN KONTEXT

Bisweilen heißt es, das Internet habe seine Unschuld verloren. Man kann sich darüber streiten, ob und wie »unschuldig« es jemals gewesen ist. Sein unmittelbarer Vorgänger und die Technologie, aus der es entsprungen ist, war das ARPANET. In diesem Akronym steht NET auch für Netz und ARPA für Advanced Research Projects Agency. Diese war Teil des US-amerikanischen Verteidigungsministeriums und wurde von dort finanziert. Als Forschungsprojekt erhielt »das Netz« 1966 Förderung durch ARPA und ging 1969 zum ersten Mal live. Bis es 1990 abgeschaltet wurde, waren seine grundlegenden Strukturen und sein Modell für Kommunikationsprotokolle in das Netzwerk der Netzwerke übernommen worden, aus denen das Interconnected Network besteht, was wir Internet nennen.

Von seiner militärischen Entstehung abgesehen, kann man sagen, das Internet sei mit guten Absichten und als weitgehend kommerzfreie Zone ins Leben gerufen worden. Noch 1990 betrachtete der Microsoft-Gründer Bill Gates das Internet als reines Interessenthema für Geeks. Von den späten 1980er- bis Mitte der 1990er-Jahre hatte das Internet den Charakter jungfräulicher Jugendlichkeit, eine Zeit, in der es fast vollkommen frei war. Es gab nur wenige Bilder, folglich gab es auch keine Pornos, und es gab keine Handelswerkzeuge, folglich keinen Verkauf. Es bestand vorwiegend aus Leuten, die mittels Hyperlinks textbasierte Artikel teilten, und Nachrichtengruppen, die die neuesten Nachrichten des Tages diskutierten. Dann wurde das Internet von Unternehmen »entdeckt« und brutal kommerzialisiert.

Aber selbst diese finstere Zeit wirkt im Vergleich zum heutigen Stand bieder. Denn was wir heute erleben, ist eine monströse Manipulation unseres »freiwilligen Verhaltens«, durch Unternehmen und politische Agitatoren gleichermaßen. Wie gesagt: Auf Facebook bist du das Produkt. Auf Facebook wie auf Weibo, Instagram, QQ. Dass alle diese Plattformen »kostenlos« sind, liegt schlicht daran, dass sie ihre Nutzer monetarisieren. Mit jedem Bild, das du hochlädst, jedem Kommentar, den du postest, jedem Like, jedem Emoji, jeder Interaktion wirst du überwacht. Das Internet und vieles von dem, was du darin findest, ist also kostenlos, aber du bezahlst trotzdem dafür. Du wirst beobachtet. Genauer, intimer und durchdringender, als es je zuvor in der Geschichte möglich war.

[WIR ERLEBEN ORWELL IN EINER GANZ ANDEREN GRÖSSENORDNUNG.]

Du hast bestimmt schon Geschichten von der Überwachung in drakonischen Systemen gehört oder gelesen. Sie existieren bis heute, und viele Menschen haben unter schwerwiegenden Umständen Not, Verlust und Elend in unvorstellbarem Maß zu erleiden. Das wollen wir nicht schmälern, schon gar nicht trivialisieren. Aber keines dieser Überwachungssysteme hat auch nur annähernd so viele persönliche Informationen sammeln können, wie wir ständig freiwillig verschenken. Wir haben innerhalb von zwei Jahrzehnten als Normalität akzeptiert, was kurz zuvor Menschen zutiefst entsetzt hätte. Und nun stell dir vor, was passiert, wenn unser freiwilliges Verhalten und unsere Sucht auf ein Sozialkreditsystem und ein Politikmodell wie das in China treffen – da erleben wir Orwell in einer ganz neuen Größenordnung.

Folglich ist dies die erste entscheidende Frage, die wir an dich und an uns selbst stellen wollen. Es gibt keine simple Antwort auf sie, und jeder, der so tut, als gäbe es sie, lügt dich an oder versteht das Problem nicht: Was passiert hier eigentlich?

Diese so unglaubliche wie erstaunliche Bequemlichkeit, die die Apps und Netzwerke, die Smartphones und Laptops mit sich bringen: Was verlangen sie im Gegenzug? Was muss man für sie aufgeben? Und was macht das mit uns? Ist es gezwungenermaßen von Übel, keine nennenswerte Privatsphäre mehr zu haben? Vielleicht nicht. Vielleicht sind soziale Kohärenz und ein ethischer Kodex tatsächlich vereinbar, selbst in dieser Welt freiwilliger und unfreiwilliger Totalüberwachung. Vielleicht eröffnet sich ein neuer Raum für Individualität und Freiheit, den wir noch nicht erkundet haben, wenn alle alles übereinander wissen?

Und was ist mit der ständigen Bombardierung mit Werbung – aufdringlich, systematisch, zum Kotzen? Ist das ein Problem? Oder lediglich ein geringer Preis, den man für kostenlose unbegrenzte Kommunikation über den gesamten Globus mit Chats, Bildern und Videos eben bezahlen muss? Ist es für mich in Ordnung, wenn jemand über alles, was ich tue, Bescheid weiß, es aufzeichnet und analysiert und dann noch jeden eingetippten Suchbegriff bis hin zum Vokabular meiner streng vertraulichen Nachrichten nutzt? Wo ziehe ich die Grenze? Muss ich eine Grenze ziehen?

Wenn 90 Prozent des Internetverkehrs durch 0,1 Prozent aller Webseiten fließen, ist das ein Problem? Wenn alles so gut funktioniert? Denn das ist Teil dieser Realität: Die Dinge funktionieren erstaunlich gut. Der Toaster, den du gestern bestellt hast, kommt tatsächlich heute an. Das Auto, das du auf deinem Handy in Schanghai buchst, steht tatsächlich bereit, genau an dem Ort und zu dem Zeitpunkt, den du erwartest. Die Wohnung, in der du in New York übernachtest, ist echt und für dich bereit, und sie ist bezaubernd. Die Mahlzeit, die du in London bei einem indischen Restaurant bestellst, kommt an und ist köstlich. Immer durch die Nutzung der gleichen drei Apps. Überall auf der Welt. Gibt es also ein Problem? Und ist es mein Problem? Stört mich die Vorherrschaft durch einige wenige sehr gut organisierte, professionell betriebene Organisationen, oder ist es mir eigentlich doch egal? Warum sollte es? Warum sollte es nicht?

Kann es ein freies, vielfältiges, facettenreiches und demokratisches Internet geben? Und wenn das Internet der Ort ist, an dem wir gewohnheitsmäßig unser Leben verbringen, kann es dann immer noch so etwas wie eine demokratische Gesellschaft geben?

Sollte es das? Und wenn ja, warum?

[NACH WEM SIND WIR SÜCHTIG?]

Gutenberg hat es Martin Luther möglich gemacht, seine radikal andersartige Ansicht von Gott und der Kirche Hunderttausenden von Menschen kundzutun, und in der Folge konnten sich Ideen, Wissen und Weisheit verbreiten. Und ja, auch Fehlinformation, Dogma und Propaganda: Wir tun gut daran, uns stets daran zu erinnern. Aber die wesentliche Bewegung war eine von Macht und Kontrolle weg von den wenigen, hin zu den vielen.

Zuckerberg hat Zugriff auf 2,7 Milliarden Nutzer pro Monat. Das sind Köpfe, Herzen, Gefühle, Ausdrücke, Absichten, Sorgen und Freuden – und das nur durch Facebook und seine Ableger wie WhatsApp und Instagram. Gleiches gilt für Tencent mit QQ. Wir haben also nicht nur Grund zu fragen: Wer ist Zuckerberg, und was sind seine Ambitionen – will er zum Beispiel früher oder später Präsident werden? Wir sollten aber auch fragen: Wer steht hinter ihm? Wer sind die zehn, zwölf Leute mit dem größten Einfluss bei Facebook und andernorts im Internet? Wer kontrolliert Weibo und WeChat?