полная версия

полная версияМарк Талов. Воспоминания. Стихи. Переводы

МАРК ТАЛОВ – «МЕНЕСТРЕЛЬ РОССИИ»

Странна и парадоксально жестока, грустна судьба поэта и переводчика Марка Талова, успевшего стать видной литературной фигурой «русского Монпарнаса» в самом начале 20-х годов, на самой заре первой русской эмиграции.

Главные вехи его жизненного и творческого пути таковы: родился Марк Владимирович в Одессе в 1892 году. Печататься стал в 1908 году. И до отъезда из царской России успел опубликовать в газетах и журналах около 80 стихотворений. Первый сборник его стихов «Чаша вечерняя» был издан в 1912 году в Одессе. В 1913 году он был призван на военную службу, но после оскорбления, нанесенного унтер-офицером, покинул часть и в Волыни нелегально перешел границу. 7 декабря 1913 года вышел из поезда на парижском Восточном вокзале без денег и документов, без знания языка – пополнил ряды «праздношатающихся» поэтов и художников, такой же, как и он, вечно голодной богемы. И, как все они, или почти все, нашел приют в этом городе – «столице мира» для всех людей искусства и литературы. Все знают, что Париж во все времена был магнитом, неодолимо притягивающим молодые таланты со всех концов земли, и, конечно же, из России и Восточной Европы. Талов с самого начала стал завсегдатаем монпарнасских артистических кафе. Сначала это была «Ротонда», которая была его «университетом», его родным домом. Спустя какое-то время, подобно своему другу Максу Жакобу, стал ревностным католиком; его духовным наставником был Владимир Полисадов, художник, доминиканский монах третьего ордена, женатый на племяннице философа Владимира Соловьева. В 1915 году, находясь в провинции Турень, Талов уходит во францисканский монастырь. Но после двух месяцев послушничества покидает обитель и возвращается на Монпарнас. Как позднее (и не совсем точно) напишет Алексей Ремизов Андрею Белому (1922 г.): «Марк Владимирович был монахом францисканским, но пал, и теперь в нашем грешном миру».

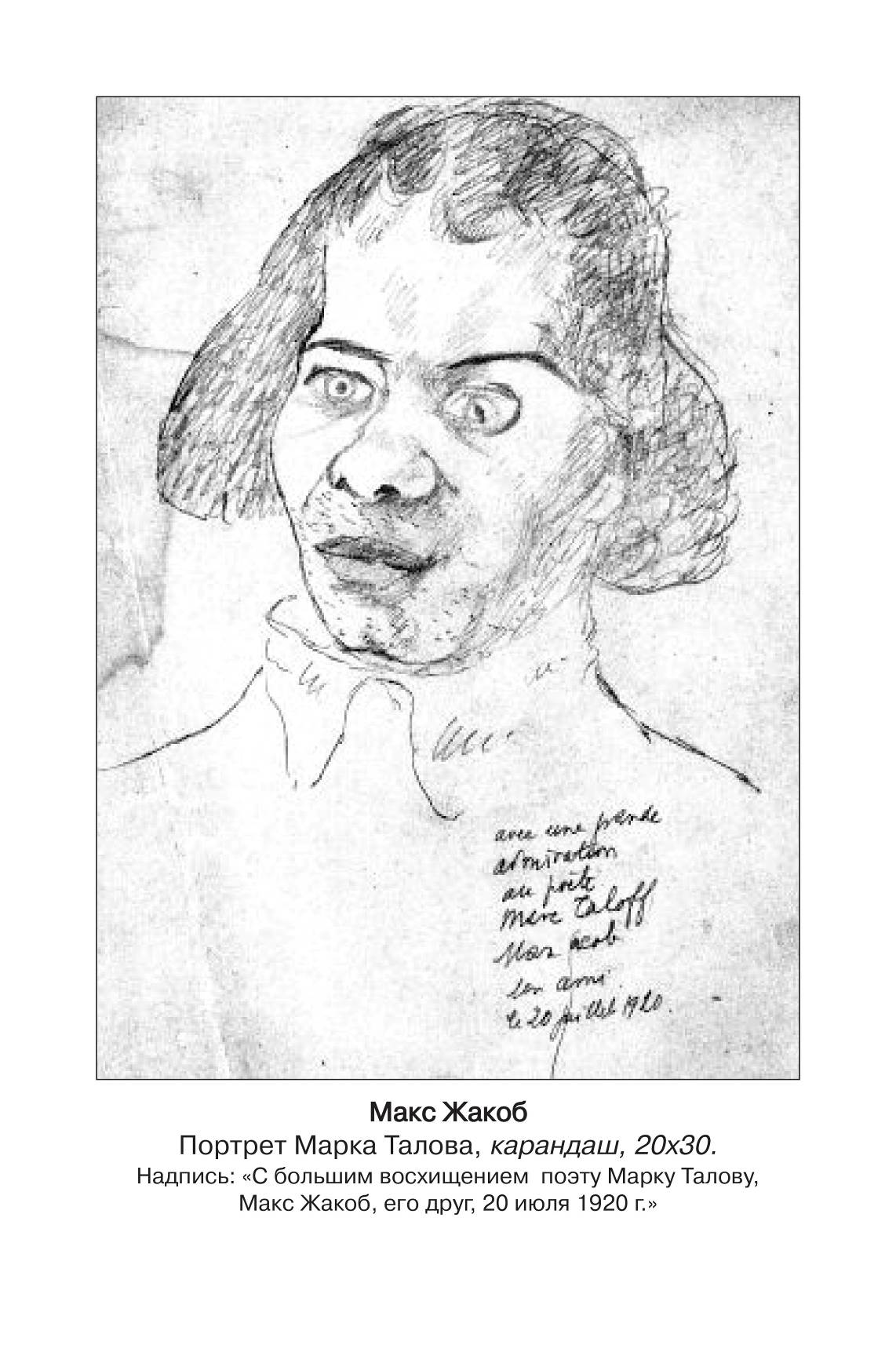

Среди парижских друзей Талова были видные представители космополитической творческой элиты той эпохи – философы, поэты, художники: А. Модильяни, дважды рисовавший его; О. Цадкин, автор обложки и фронтисписа его первого парижского стихотворного сборника с «ницшеанским» названием «Любовь и голод»; Хаим Сутин, который с ним временами делил кров; М. Кислинг, С. Судейкин, Л. Гудиашвили, С. Шаршун, A-П. Гальен, Ж. Маритен, Б. Сандрар, М. Жакоб, Р. Гиль, Т. Тцара, И. Зда– невич. Его пути пересеклись с поэтами и писателями, такими, как Поль Фор, Дмитрий Мережковский, Константин Бальмонт, Илья Эренбург…

Весной 1921 года группой молодых поэтов эстетически «левого» направления было создано в эмиграции первое русское литературное содружество со странным названием «Гатарапак». Поэт Довид Кнут, вошедший осенью 1921 года в эту литературную группу и избранный ею вице-председателем, в своих воспоминаниях «Опыт Гатарапака», опубликованных в Израиле в 1953 году, загадочно писал: «Это странное название представляет собой аббревиатуру имен пятерых ее основателей», – хотя на самом деле известны только трое из них: A. Гингер, М. Талов, В. Парнах. Участники этого молодого творческого объединения собирались сначала в сердце Латинского квартала, недалеко от площади Сен– Мишель, в кафе «Ла болле» – присяжном месте Юрия Терапиано, Зинаиды Шаховской, Александра Бахраха. Все они увековечили эту экзотическую кофейню в своих воспоминаниях. Но довольно скоро, уже летом, все переместились в более просторное бистро «Хамелеон» (бульвар Монпарнас, дом 146).

Литератор Анатолий Юлиус оставил нам чуть ли не единственное описание этого нового места сборищ в своих воспоминаниях «О русском литературном Париже 20-х годов», опубликованных в 1966 году в канадском литературном журнале «Современник»: «Чтение стихов этого первого поэтического вечера происходило в малоуютной зале скромного «Кафе-бистро», существовавшего в 20-х годах на углу бульвара Монпарнас и улицы Кампань-премьер под вывеской «Хамелеон». Узкая входная дверь на срезанном углу дома вела в залу кофейни. Низкий потолок. Две ступеньки ниже уровня тротуара. Прямоугольные мраморные столики в стиле 1900-х годов.».

7 августа 1921 года был «первый вечер русской поэзии» нового художественного объединения «Палата поэтов», где выступали его зачинатели: А. Гингер, Г. Евангулов, В. Парнах (председатель) С. Шаршун, М. Талов, придумавший само название (хотя, если верить Кнуту, это имя группе дал Евангулов). В устройстве вечера принимали также участие Л. Гудиашвили, С. Судейкин, А. Вермель, А. Левинсон, Е. Зноско-Боровский. Собрания эти проходили сначала по воскресеньям, а впоследствии по четвергам.

Успех «Гатарапака» и его преемника – «Палаты поэтов» был огромным. 15 марта 1922 года был объявлен очередной вечер «Гатарапака», уже 35-й по счету. Собрания этих объединений служили центром притяжения для творческой русской молодежи, на которую начала обращать внимание тогдашняя критика. По мысли собравшихся в дешевых ночных кафе эмигрантских литераторов, «русский Монпарнас» с его ночными бдениями продолжал традиции прерванных революцией вечеров в знаменитых петербургских артистических подвалах – таких, как «Бродячая собака» или «Привал комедиантов». Как вспоминает Довид Кнут, «одной из колоритнейших фигур русского Монпарнаса был в те времена поэт Талов». И действительно, Талов – человек эрудированный и поэтически одаренный, начинал с блеском свою парижскую поэтическую карьеру. В 1919 году он начал переводить стихи Стефана Малларме, увлекался переводом старофранцузских поэтов; его стихи печатались в элитарных французских журналах. Его книгу стихов «Любовь и голод», изданную в Париже в 1920 году, французский поэт и критик Ж. Шюзвиль назвал «пронзительным сборником». Его вторая книга лирики «Двойное бытие» выходит в 1922 году. Обе книги были отмечены критикой, в том числе и требовательным Марком Слонимом. Собратья по перу стали относиться к М. Талову как к мэтру, «властителю дум».

Но весной 1922 года Талов, величавший себя «Менестрелем России», с самого начала испытавший на чужбине невыносимую тоску по родине, одновременно с Валентином Парнахом решил вернуться в Россию. Он возвращался через Берлин, где познакомился с Ремизовым, Белым, Соколовым-Микитовым. В то же время Евангулов и Шаршун, как и он, собравшиеся на родину, застряли на 14 месяцев в Берлине – и как впоследствии признавался Шаршун, «к счастью». «Повинуясь инстинкту», он вернулся в Париж, где уже на закате дней стал знаменитым художником.

7 августа 1922 года Талов прибыл в Москву. Начался советский период его жизни. Во Франции Талов прожил почти десять лет, насыщенных «электричеством», выступлениями, встречами, общением с интереснейшими творческими личностями. Словом, то были самые яркие годы в его жизни. Можно только себе представить, как часто он вспоминал Францию, Париж, ночной Монпарнас на протяжении своей дальнейшей жизни в Советском Союзе, где он был просто переводчиком. За все эти годы только одноединственное стихотворение вышло в сборнике «День поэзии» 1964 года. Зато в антологиях и хрестоматиях были опубликованы больше 170 его переводов французских, итальянских, испанских, португальских и английских поэтов. Но делом всей своей жизни он считал труд воссоздания Малларме на русском языке. Благодаря стараниям его вдовы Мери Александровны и дочери Татьяны, в 1990 году было издано собрание стихотворений Стефана Малларме в переложении Марка Талова, а в1995 году в издательстве «МИК» сборник избранных стихов поэта.

Останься Талов в Париже, он безусловно стал бы видной поэтической фигурой русского Зарубежья и «Парижской ноты», печатался бы в «Числах», ходил бы на «воскресенья» к Мережковским, посещал бы собрания «Зеленой лампы». Благодаря своему отличному знанию французского языка он мог бы играть значительную роль в попытке сближения русских писателей и философов с французскими в конце 20-х годов, когда начались «Франко-русские встречи» при участии Н. Бердяева, Б. Вышеславцева, Г. Федотова, Б. Зайцева, Н. Тэффи, М. Цветаевой, Г. Газданова, Н. Берберовой, Г. Адамовича, В. Вейдле, Б. Поплавского… а со стороны французов П. Валери, А. Мальро, Ж. Бернаноса, Г. Марселя, С. Фюме, Р. Лалу… Увы! Этого не случилось. Критик и поэт Юрий Иваск в предисловии к уже упомянутой книге воспоминаний А. Бахраха пишет: «Бахрах вспоминает незаслуженно забытых «чудаков» – Талова, Божнева, Зданевича, («Ильязда»)…».

К сожалению, как ни парадоксально это звучит, не суждено было Талову стать поэтом знаменитого «незамеченного поколения» (по меткому выражению В. Варшавского), но он не стал и советским поэтом, а лишь представителем «погубленного» поколения советских интеллигентов. Ведь между поэтами Диаспоры и советскими авторами лежало и лежит фундаментальное разли-

чие в понимании сути подлинной поэзии. Для поэтов-эмигрантов творчество было «единственным священным делом на земле», духовной исповедью, страстным стремлением к «победе над материей», к «высвобождению» из удушающего плена повседневности; тогда как в советской литературе возобладал, по мнению критика-эмигранта Г. Адамовича, «технологический», «производственный» подход к поэзии, доминирующими стали реалистичное и рационалистичное отображение социалистической действительности. Непримиримо разошлась поэзия русского зарубежья с советской поэзией тех лет. Этим и объясняется творческое одиночество Талова, оказавшегося «несозвучным» и даже чуждым новым порядкам, требованиям и карьерным устремлениям.

Уехав из Парижа в 1922 году признанным русским и французским поэтом, в Москве Талов был вынужден кормиться переводами. Но он всегда поступал согласно своим внутренним убеждениям и как поэт никому никогда не продавался, не писал верноподданнических стихов. Даже воспоминаний по-настоящему, к сожалению, он так и не смог написать в вакууме «застойных» лет: зачем? для кого? кто и когда их напечатает? Поэтому его воспоминания, собранные наконец-то в книгу, представляют собой, увы, только разрозненные фрагменты. Тем не менее их прочтут с увлечением не только специалисты и литературоведы, но все, кому интересно заглянуть в затерянный, безвозвратно ушедший мир. Благодаря редчайшим документам эпохи, чудом сохранившимся до наших дней, среди которых фотографии, инскрипты, письма, пригласительные билеты на вечера поэзии и выставки, этот волшебный мир вновь оживает перед нашим внутренним взором.

Вот почему сейчас самое время извлечь из небытия незаслуженно забытую жизненную эпопею этого странствующего рыцаря поэзии, показать его жизнь в обрамлении и контексте нашей с вами эпохи.

Ренэ Герра,

Париж, декабрь 2004 г.

ВОСПОМИНАНИЯ

Юность на окраине Одессы. Первая книга.

Встреча с Федором Сологубом. Переход границы

Я родился в Одессе 1 (13) марта 1892 года в семье столяра. Всего в семье было семеро детей. Мы жили на Молдаванке в доме Базили, занимавшем целый квартал. Наша квартира находилась прямо над пороховым складом в том крыле дома, где жила преимущественно беднота, сезонники и артельщики, приезжавшие на заработки из калужских деревень. В каждую квартиру набивалось до тридцати-сорока человек, располагавшихся на нарах. Я заходил к ним. Воздух густой, хоть топор вешай. «А ну, почитай нам чего, Марко», – просили они. Я читал им Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». Рабочим нравилось: «Эта книжка про нас писана…».

Воспоминания 1905 года: казаки проносятся мимо дома и стреляют в наши не занавешенные окна, целясь в меня и стоящую рядом сестру.

Как-то меня зазвал к себе на квартиру сын богатого негоцианта, жившего в том крыле здания, где обитал в основном народ чиновный или коммерческий. Мы не были знакомы, да и что общего могло быть между сыновьями негоцианта и гробовщика? Он отрекомендовался эсдеком и предложил вступить в руководимую им группу.

– Мы знаем, что ты ведешь работу среди крестьян…

Я хлопал глазами, ничего не понимая:

– Какую работу? Просто читаю им книжки.

Однако мне польстило предложение сынка богатых родителей, тем более что он был старше меня, четырнадцатилетнего, на пять– шесть лет. Я стал получать от него бесчисленные нелегальные брошюрки для самообразования. 1 мая 1906 года меня позвали на массовку, а в июне попросили написать революционное стихотво-

рение (стихи я начал писать с самого детства). Не помню его содержания, помню только, что насажал множество восклицательных знаков. Стихи напечатали на листовке, вышло что-то вроде прокламации. Мне дали двести экземпляров, и я их подбрасывал незаметно, где придется.

Как-то меня попросили пожертвовать что-нибудь в пользу организации. Это привело меня в немалое смущение. Дело в том, что у меня никогда не было денег: отец выдавал мне по две копейки на школьные завтраки. Товарищи от меня ничего не требовали, но мне было стыдно смотреть им в глаза. Кончилось это тем, что я перестал посещать тайные собрания и, наконец, совсем отбился от организации. Но однажды дома за обедом я заговорил о тяжкой доле рабочих в России. Не помню, по какому поводу, но я вдруг выпалил: «Долой самодержавие!» Бросив ложку, чуть не обжегшись супом, ко мне подскочил отец и наградил меня увесистой пощечиной.

В 1904 году меня отдали в городское шестиклассное училище, откуда я ушел, не закончив четвертого класса, так как не успевал по математике и не хотел из-за этого оставаться на второй год.

Отец не придавал никакого значения тому, что я пишу стихи. Сначала он безуспешно пытался обучить меня столярному ремеслу, а потом отдал в учение к коммерсанту, торговавшему художественными открытками. Эта новая карьера продолжалась не дольше первой. Как-то, под предлогом ознакомления с моим почерком, хозяин подсунул мне чистый лист бумаги и попросил расписаться. Вечером я рассказал об этом отцу, и он заподозрил что-то неладное. Он сейчас же отправился со мной к моему «благодетелю». «Чистый лист» оказался незаполненным векселем. Отец заставил хозяина разорвать вексель в нашем присутствии. Понятно, что после такого упражнения в чистописании с моей новой карьерой было покончено.

Третья попытка окончилась так же безрезультатно. Я поступил на службу к киоскеру. Еще не светало, а я уже был на ногах, околачивался среди подростков во дворах типографий, где печатались местные газеты. Мы дожидались момента, когда нас нагрузят тюками, свежепахнущими типографской краской. С этим грузом я приходил к поджидавшему меня хозяину. Тут же он мне передавал сотню газет, которые я продавал на углу Канатной и Пушкинской

улиц. После одиннадцати часов я сидел в киоске и, пользуясь частым отсутствием хозяина, много читал и даже писал стихи.

Как-то мне в руки попалась новая газета «Студенческий голос». Она показалась мне очень интересной, потому что была преимущественно литературной. Я переписывал из нее понравившиеся стихи и прозу. В свободное время отправился в редакцию этой газеты, познакомился с редактором – студентом Сергеем Васильевичем Коханским, автором замечательных стихотворений в прозе. Он стал моим первым читателем, критиком, литературным наставником. Слушая мои стихи, Коханский обнадеживал: размер выдержан, рифмы правильные, но не спешил меня печатать.

На фоне окружавшей меня действительности вся атмосфера «Студенческого голоса» – культурная и чуткая до остроты – произвела не меня неотразимое впечатление. Там я завел первые литературные знакомства. В 1908 году друзья привели меня в семью Столляров, где устраивались музыкальные вечера. Там впервые я услышал Гайдна, Беллини, Мендельсона; там знакомился с литературными новинками, читал свои стихи. Начал знакомиться с живописью, в том числе с новейшей – знал уже Бурлюка, Кандинского…

Осенью 1908 года в газете «Театральный листок» впервые было опубликовано мое стихотворение – литературная пародия на К. Бальмонта. В этом же году появились мои стихи в журнале «Волна». В 1910-м из Петербурга в Одессу приехал известный критик Петр Пильский – высокий стройный мужчина с военной выправкой. Он блистал умом, был остроумен, хотя манерой разговора напоминал Хлестакова. Он любил одесскую литературную молодежь. Ему мы передавали рукописи, и, если Пильский находил их интересными, он посылал их в газеты и журналы. Я часто бывал у него, читал стихи, Пильский передавал мне издания, в которых были напечатаны мои стихотворения. Это были газеты юга России – «Одесские новости», «Одесский листок», «Голос Крыма», «Приднепровский край», «Придунайский край», «Терек» и др.1*

Своим увлечением я нанес удар по замыслам отца, стремившегося сделать из меня «человека». Я ушел из киоска. Однако гоно-

раров мне не платили, надо было на что-то жить. Положение спасло место корректора в редакции «Одесского листка». Когда я сказал дома, что поступил на работу и буду получать целых 30 рублей в месяц, отец и мать ликовали. Больше отец не настаивал на своих планах и предоставил событиям идти своим чередом.

Первая книжка моих стихов вышла в Одессе в 1912 году. Называлась она «Чаша вечерняя». Затем я начал печататься в петербургском журнале «Весна», издававшемся Н. Г. Шебуевым, и в альманахе под тем же названием.

В начале 1913 года в Одессу приехал Федор Сологуб. Прибыл для того, чтобы прочитать лекцию о творчестве Игоря Северянина, начинавшего в ту пору входить в моду. Я отправился к нему в гостиницу «Лондонская»2*. В руке у меня – книжка моих стихов, в кармане – ненапечатанное еще стихотворение, на которое я возлагаю особенные надежды. Я вошел в номер и опешил. И этот лысый человек с холодным взглядом, бородавкой на щеке, насупленными бровями и брюшком, неужели это и есть тот самый Сологуб, стихотворения которого так очаровывали мой слух своей несказанной напевностью?! Он был скорее похож на строгого директора гимназии.

Федор Кузьмич начал перелистывать мой сборничек. Казалось, он и не читал, а только просматривал стихи, но тут же вслух подвергал тонкому критическому анализу каждую строку в отдельности от стихотворения к стихотворению, придираясь буквально к каждому знаку препинания. Постепенно от всей моей книжки он не оставил камня на камне. Я был уничтожен. Когда мне уже начало казаться, что все потеряно, он остановился на стихотворении «Смерть Азы» и совсем для меня неожиданно, красиво модулируя свой голос, очень напевно продекламировал:

Я выдумал тебя, когда меня душила

Безвольная тоска.

Она ко мне безмолвно приходила

Издалека…

и т. д.

То, что сам Федор Сологуб, поэт столь мощного лирического дыхания, с таким воодушевлением прочитал мое стихотворение, привело меня в мальчишеский восторг. Я протянул ему свое последнее стихотворение «Стансы».

– Вот эти два – «Смерть Азы» и «Стансы» очень музыкальны.

– Значит, они вам нравятся?

Сологуб поморщился:

– Нравиться – не нравятся, да только музыкальные! Вы задумывались, зачем пишите стихи?

– Чтобы выразить мои переживания.

– Неужели вы думаете, что кому-нибудь они интересны? Переживания ваши никому не нужны. И запомните: раз вы считаете себя поэтом, то должны уяснить, что художественное слово – самый неподатливый материал. Редко, когда художественное произведение является не из печки…

И Федор Кузьмич рассказал мне, что Карамзин шесть раз писал заново «Бедную Лизу», а прочитав, бросал рукопись в печку. И только в седьмой раз решил: «Хороша вышла. Из печки».

А затем я услышал: «Основной недостаток вашего стихосложения в том, что вы позволяете рифме уводить себя в сторону от самой сути. Между тем, рифма должна огранить замысел. Вот вам совет: сперва попытайтесь изложить со всевозможной точностью то, о чем собираетесь писать, а затем, точно следуя этому плану, не поддаваясь дурным тенденциям рифмы, строго вкладывайте в стихотворение предначертанное в плане. Не жертвуйте содержанием ради эффектной рифмы. Надо научиться трудному ремеслу – все время обуздывать Пегаса. То, что создается вдохновением, должно пройти через горнило ума. Если вы этому научитесь, из вас, возможно, что-нибудь выйдет».

По существу, Сологуб предлагал рецепт, на языке нашего времени называемый подстрочником. Но не переводимого произведения, оригинального – подстрочника собственных мыслей.

На этом мы с Сологубом расстались. Я чувствовал себя подавленным, года полтора не прикасался к тетради: только обмакну перо в чернила, как передо мною возникает сердитая бородавка на левой щеке. Эта единственная наша встреча оставила глубокий след в моей последующей жизни. С течением времени я все сильнее чувствовал правоту Сологуба.

В 1913 году мне исполнился 21 год – пора призыва в армию. Служить в царской армии у меня не было никакого желания. Я понимал, что придется отказаться от сознания собственного достоинства, стать бессловесной тварью, молча проглатывать оскорбления. С отвращением думал я о муштровке, о грубости фельдфебелей и унтер-офицеров. Я не мог привыкнуть к мысли, что придется бросить любимые книги, свои стихи.

Один из сотрудников «Одесского листка», зная, что мне предстоит призываться в Бельцах, дал мне письмо к знакомому военному врачу. Я не полагался только на этот выход. Когда до призыва оставалось всего два месяца, я поделился своими тревогами с другом, студентом-медиком С. М. Корсунским и его женой: «Вместо того, чтобы так глупо убить свои лучшие годы, я поехал бы куда-нибудь за границу…».

Корсунские приняли необыкновенное участие в моей судьбе. Анна Иоановна, как оказалось, некоторое время жила в Париже. Она говорила об этом так увлекательно, что я тут же решил уехать и именно в Париж. Но как это сделать? У меня нет никаких бумаг. Только безрассудная молодость способна найти выход из самого неприятного положения. «Я дам вам свой паспорт. Вы его как следует проштудируете. Прошу об одном: как только прибудете в Париж, отошлите мне его заказным письмом». Корсунский тут же передал мне паспорт, а его жена назвала фамилию своей знакомой, студентки Сорбонны, но адрес ее вспомнить не смогла, назвала только бульвар Пор-Руаяль. «Да там в эмиграции все прекрасно знают друг друга. Зайдете в русскую библиотеку или столовую, и вам, несомненно, сообщат ее адрес. Она вас устроит».

Теперь при каждой встрече с друзьями и знакомыми на улицах Одессы в разговорах я неизменно клонил к парижской теме. Случайно встретив композитора Мельмейстера, я тотчас сообщил ему, что собираюсь в Париж. Неожиданно Мельмейстер объявил мне, что он осенью едет туда же и может дать мне адрес, по которому жил там у знакомого студента два года назад. Удивительное дело! С Мельмейстером мы были знакомы года полтора, часто встречались, некоторые мои стихи он даже переложил на музыку, но до сих пор я не знал, что он бывал в Париже! Я записал адрес: месье Горбачев, бульвар Пор-Руаяль, 88. Тот же бульвар Пор-Руаяль, который назвала несколько дней назад жена Корсунского! Я пове-

селел. Теперь будущее не представлялось мне исключительно в мрачном свете. Конечно, было бы еще лучше, если бы в Париже жил сейчас мой товарищ поэт Семен Астров, который уехал туда еще в 1911 году, но последнее письмо от него я получил из Италии. Он писал, что в Париже ему жилось очень плохо, что он списался с Максимом Горьким, отправил ему свои стихи. Горький, по его словам, вызвал его к себе, выслал деньги на дорогу.

Через родственников и знакомых я заручился двумя письмами в Каменец-Подольск к людям, которые помогут перейти границу. Однако все попытки избежать призыва в армию не удались. Я еду в Бельцы, где меня и призывают. Начинаются учения. Холод, грязь, грубость фельдфебеля. Во время одного из учений унтер-офицер дал мне пощечину за то, что я не слышал его команды, задумался о чем-то своем. Присяги я еще не давал, и я решаю окончательно: служить не буду, уеду. Понимаю, что денег для поездки у меня мало, однако в тот же вечер, боясь быть узнанным, дрожа, шарахаясь от жандармов, пробираюсь на вокзал, покупаю билет в Каменец-Подольск.

В городе нахожу человека, к которому у меня письмо.

– Деньги у вас есть?

– Пятьдесят два рубля!

– Хорошо, переход через границу стоит 20 рублей, но сейчас идти нельзя. Поживите пока у меня.

Через 3 дня отправляемся в путь. Он впереди, я за ним на некотором расстоянии. За городом он передает меня другим проводникам. Идем ночью через волынские леса, месим грязь. Жуть, холод. При переходе по бревну через реку я оступился, упал в воду, промок насквозь. К трем часам ночи в одном пункте нас собралось человек пятнадцать. Проводники оставляют нас посреди поля и уходят, чтобы узнать, кто дежурит на границе. Возвращаются часа через два и сообщают, что сейчас идти нельзя – нет «нашего» человека. Я замерз, дрожу всем телом. Наконец часов в 6 утра пускаемся в дорогу. Подходим к границе, часовой поворачивается к нам спиной. Мы переходим границу через речку Збруч. За рубль проводник переносит меня на спине, но от нетерпения, не дождавшись берега, я спрыгиваю и опять оказываюсь в воде. Зубы стучат, но я кричу от радости.