Полная версия

Чингисхан. Верховный властитель Великой степи

Александр Мелехин

Чингисхан. Верховный властитель Великой степи

К 860-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЧИНГИСХАНА

(1162–1227)

© Мелехин А.В., текст, 2022

© Мелехин А.В., фото, 2022

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2023

Предисловие

Память о герое – его вторая жизнь.

Мутанабби[1]Издавна, как осуществляется бег времени, последнее вырывает из рук человека слова о прошлом.

Рашид ад-дин[2]

Талант военного строителя и полководческий гений Великого Монгола уже давно общепризнанны. Но Чингисхан, как выдающийся организатор, государственный деятель, законодатель, мудрый политик, гениальный дипломат, вне монголоведческого сообщества до сих пор практически неизвестен. Восполнить этот пробел, показать масштабность и многогранность деятельности Чингисхана и должна эта книга.

Мы прекрасно осознаем, что «как бы ни были гениальны его способности, Чингисхан был сыном своего времени, сыном своего народа, поэтому его и надо рассматривать действующим в обстановке своего века и своей среды, а не переносить его в другие века и другие места земного шара»[3].

Поэтому, прежде всего, мы попытались реконструировать условия материальной и социальной жизни общества монгольских кочевников XII–XIII вв., являвшиеся источником происхождения мировоззрения Чингисхана, и главное, воссоздать подлинную духовную атмосферу той эпохи, отразившую важнейшие черты мировоззрения нашего Героя и его соплеменников.

Это было крайне важно потому, что мировоззрение Чингисхана сформировало жизненные ценности, идеалы и принципы нашего Героя, определило религиозные убеждения, правовые и моральные нормы поведения, которыми он руководствовался по жизни, а все это взятое вместе обусловило его жизненные цели, сформулированную им государственную идеологию и осуществленные Чингисханом в рамках этой идеологической доктрины деяния.

Через мировоззренческую систему Чингисхана, ставшую лейтмотивом, доминирующим началом жизнедеятельности нашего Героя, через его «деяния, поступки и приказы», «по отдельным сохранившимся до нас его изречениям и по общему характеру всех его установлений»[4] на фоне наиболее значимых исторических событий эпохи Чингисхана (объединение всех монголоязычных народов, создание единого монгольского государства, продолжение объединения вокруг себя монгольских и тюркских кочевников, на основе идеи Пан-Номадизма, т. е. создания Империи кочевников) мы осуществили реконструкцию процесса формирования «идеологической основы царства Чингисхана и… идейной сущности его государственной теории»[5], которым он «придавал не меньше значения, чем превосходству военных сил»[6].

И наконец, основываясь на документальных свидетельствах современников Чингисхана и летописцев последующих столетий, а также на исторических рассказах, сказаниях, легендах, преданиях, которые передавались изустно, собирались, накапливались и сохранялись для грядущих поколений в памяти разных народов, мы подробно, документально подтвержденно повествуем о деяниях, осуществленных Чингисханом в рамках провозглашенной им государственной идеологии – монгольского тэнгэризма или доктрины «всемирного единодержавия».

* * *Не ставя под сомнение любой другой путь исследования выбранной нами темы, в данной книге приоритет отдан истории фактов, событий, происшествий эпохи Чингисхана и его собственной жизни. Ибо «документы – это самые богатые жилы для добычи знания», а «…объемная история может быть восстановлена только тогда, когда историк сопоставит результаты как можно большего количества источников. Безупречный результат не будет никогда, но каждый отдельный угол зрения, каждый отдельный исследовательский прием и метод помогают лучше высветить части, которые все вместе составляют целое»[7].

Исходя из этого, мы стремились, во-первых, сделать достоянием широкого круга читателей «без всяких изменений, переделок и вольностей» обширный материал о всех важнейших событиях жизни Чингисхана, дающий пищу для размышлений о времени и народе, его породивших, о многогранной и цельной личности, могучих дарованиях нашего Героя, его мировоззрении, государственной идеологии и деяниях, и, наконец, о месте, занимаемом в истории человечества Чингисханом, который, по словам современников, «…имел важные замыслы серьезной глубины… чьи удивительные свершения – исключительны, их следы – многочисленны…»[8] и, во-вторых, приблизить нас, людей XXI века, к живому Чингисхану, помочь изжить ходячие представления о нем как о «гениальном», но все же «дикаре» и создать у каждого читателя свое собственное представление о нашем Герое.

Цель, которую автор поставил перед собой, определила принципы отбора документального и исследовательского материала и способ его подачи.

Начнем с источников. Сразу отметим, что, если для специалистов, ученых-востоковедов монгольские, китайские, тюркские, персидские, русские, армянские, грузинские, западноевропейские источники, использованные в нашей документальном жизнеописании, не станут откровением, то для абсолютного большинства читательской аудитории они малодоступны. Забегая вперед скажу, что в этой книге использованы практически все основные, признанные мировым монголоведением и, в частности, мировым чингисхановедением источники разных народов мира, в которых в той или иной мере повествуется об истории жизни Чингисхана.

При отборе документального материала автор руководствовался подсказанной Л. Н. Гумилевым в его книге «В поисках вымышленного царства» «панорамной методикой»[9]: с помощью созданного воображением ученого историоскопа, дающего различные степени приближения, собирались материалы, повествующие о зарождении и развитии монгольской нации и культуры, о славных прародителях нашего Героя, далее материалы, непосредственно связанные с его эпохой, с борьбой и войнами между различными племенами и союзами племен за господство в Степи, и, наконец, на этом фоне важнейшие факты и события жизни Чингисхана.

Вопрос выбора документального материала связан с проблемой достоверности используемых источников и почерпнутых из них сведений. Думается, читателю будет небезынтересно прочитать мнение по этому вопросу автора одного из важнейших источников по истории Монголии и истории Чингисхана «Сборника летописей» («Джами’ ат-таварих»), крупнейшего летописца XIV века Рашид ад-дина[10].

Итак, персидский летописец писал: «…Летописи столь разных народов и длительных времен, безусловно, не могут быть (вполне) верными, и повествования, которые имеют в них место и будут иметь, не равноценны и не во всем согласны.

Во всяком случае, каждый рассказывает так, как это последовательно, по традиции, дошло до него или он слышал это путем (тех или иных) известий.

Много было (и таких случаев), когда повествователь вводил в свое изложение, сообразно своему сердечному желанию, преувеличение или уменьшение…

И поскольку это так, (то) если историк думает, что он пишет нечто такое, что (уже) признано за истину и невыразимо (точно), то (в пользу этого) он совершенно не сможет привести ни одного повествования, (подтверждающего такое его предположение), ибо все то, на что он бы сослался, было бы, (самое большее), рассказом группы (каких-либо) великих людей, которые были очевидцами сего (факта), или основывалось бы на передаче от других, или (наконец) вычитано (им) из книг древних. А это при всех положениях, как упомянуто, есть источник разногласий.

Если же по этой причине (историки) перестанут писать и устно излагать (исторические сведения), думая: “не дай бог, чтобы люди критиковали их, и они бы им не понравились”, – то во всяком разе все истории, известия и положения, (имеющие место в) мире, были бы заброшены, и все люди были бы лишены (приносимой ими) пользы…»[11]

Интересен подход к проблеме достоверности источников и нашего соотечественника, писателя В. В. Вересаева (1867–1945), который, рассказывая о своей книге «Пушкин в жизни», писал: «Многие сведения, приводимые в книге, конечно, недостоверны и носят все признаки слухов и сплетен, легенды. Но ведь живой человек характерен не только подлинными событиями своей жизни, – он не менее характерен и теми легендами, которые вокруг него создаются, теми слухами и сплетнями, к которым он подает повод. Нет дыма без огня, и у каждого огня свой дым… О Диккенсе будут рассказывать не то, что о Бодлере, и пушкинская легенда будет сильно разниться от толстовской»[12].

И подход к этой проблеме средневекового персидского летописца, знатока истории монголов и истории жизни Чингисхана, Рашид ад-дина и суждение создателя жанра документального романа в русской литературе В. В. Вересаева были чрезвычайно важны для автора настоящего жизнеописания Чингисхана при сборе документальных материалов. Именно поэтому среди источников нашего повествования, помимо летописей, исторических хроник, историко-литературных памятников, присутствуют фольклорные материалы (легенды, предания VIII–XIII вв.), записки иностранных путешественников, дипломатов, христианских миссионеров, побывавших в Великом Монгольском Улусе в эпоху Чингисхана и его ближайших потомков.

Использованные нами разнообразные источники объединяют главный Герой и Эпоха, о которых в них повествуется. Но эти произведения во многом и отличаются друг от друга.

Во-первых, конечно, отношением их авторов к Чингисхану и его деяниям.

Во-вторых, их авторами, помимо монголов, являются и представители народов, которых Чингисхан завоевал или с которыми монголы входили в сношение.

И, наконец, отличаются друг от друга национальные культуры народов, которые они представляют, эстетические цели, которые авторы ставили перед собой и которые определили стиль и жанр их трудов, использованные ими литературные средства их родного языка.

С одной стороны, это многоголосие, разноречие, стилистическое и жанровое смешение, характерные для нашего документального жизнеописания, несколько усложняют ее прочтение, с другой стороны, благодаря труду переводчиков сохраняют национальный колорит средневековых литератур и устного народного творчества, позволяют прочувствовать неповторимый дух той далекой эпохи.

Есть и еще одна трудность, с которой неминуемо столкнулись бы читатели. Дело в том, что авторы наших источников по-разному писали имена героев нашей документальной биографии, названия монгольских родов и племен и географические названия, а переводчики этих источников на русский язык по-разному транскрибировали их.

Причину этого объяснил выдающийся отечественный востоковед В. В. Бартольд (1869–1930) в предисловии к книге С. Лэн-Пула «Мусульманские династии»: «Транскрипция, одинаково точно передающая восточное правописание и произношение, немыслима, так как одни и те же буквы азбуки, принятой всеми восточными народами, у различных народов произносятся различно»[13].

Для идентификации персонажей и мест, где происходили важнейшие события жизни нашего Героя, после соответствующего названия в скобках дается вариант написания имени того или иного героя или названия той или иной местности по каноническому оригиналу «Сокровенного сказания монголов»[14], (когда таковые в нем имеются), подготовленному группой монгольских ученых под руководством доктора А. Цанжида[15].

* * *Неискушенного читателя на пути проникновения в тайну такого человеческого феномена, каким был Чингисхан, ждут различные трудности понимания незнакомого ему исторического, литературного, фольклорного, этнографического материала, относящегося к VIII–XIII векам.

И чтобы помочь читателю не только увидеть панорамную картину интересующей нас эпохи, ставшей полем битвы племен, народов, государств, поприщем для соперничества великих людей, среди которых Чингисхану было предопределено возвыситься над всеми, но и разобраться в разноречивом многоголосье эпохи, во всех перипетиях, которые испытал наш Герой на многотрудном, жизненном пути, в структуру книги введены многочисленные «своеобразные островки на пути хронологического потока событий».

Это – комментарии, выводы, гипотезы ученых-востоковедов с мировым именем, которые своими авторитетными мнениями помогают понять читателю различные факты жизни Чингисхана или позицию того или иного средневекового летописца в отношении конкретных исторических событий, а зачастую, это – попытки восстановить недостающие звенья в хронологии жизни нашего Героя, выяснить, «…что из сообщаемого автором – правда, что им опущено и как было на самом деле…»[16]

Кроме того, автор документального жизнеописания Чингисхана, часто цитируя своих коллег, хотел таким образом познакомить читателя с исследованиями в области чингисхановедения наших современников, которые, восприняв «правило и обычай мудрецов и ученых» средневековья, изучают их летописи и сказания, «чтобы посредством этого остались навсегда на страницах времени повествования о знаменитых государях и счастливых властителях, чтобы (вся история) от начала до конца стала известной и понятной как знатным людям, так и простонародью; чтобы достопримечательные положения и важнейшие происшествия и события, имевшие место во время возникновения монгольского государства, не исчезли и не изгладились (из памяти последующих поколений) по прошествии дней, месяцев и годов, чтобы они не стали скрытыми за завесою тайн»[17].

Среди востоковедов, с мнениями которых мне хотелось бы познакомить читателей, есть много и монгольских ученых. Следует признать, что современная монгольская Чингисиана российским читателям неизвестна. Впрочем, до начала 90-х годов прошлого века ее просто не существовало. Это, по меньшей мере, кажется странным. Кому, как не самим монголам, писать о своем великом предке.

Почти 70 лет по разным, в основном идеологическим причинам эта тема в самой Монголии была под запретом. И только в последние 30 лет в стране начался «бум» чингисхановедения: издаются летописи, монографии, романы, повести, создаются спектакли, кинофильмы о Чингисхане. В них в той или иной интерпретации нашли свое отражение многочисленные легенды, исторические предания, героические сказания монголов о своем великом предке.

Заметим, что исторические хроники, как правило, содержат «нагие происшествия без соприкосновенных к ним обстоятельств». Монгольские ученые, как и их иностранные коллеги, «входят в подробности событий», но в отличие от многих иностранных востоковедов, монгольские исследователи делают это в «монгольском духе», показывая Чингисхана «сыном своего времени, сыном своего народа, действующим в обстановке своего века и своей среды».

Благодаря этому пропитанное «ароматом степи» документальное жизнеописание Чингисхана ломает стереотипные представления о Чингисхане: наш Герой предстает перед нами как цельная личность с собственной жизненной философией, глубокой верой и озарением, с неподдельными человеческими чувствами.

Читатель узнает о том, как обычный человек по имени Тэмужин воспринимал и оценивал свое время, как формировалось его мировоззрение, как по воле Верховного божества монголов – Всевышнего Тэнгри, наделенный неиссякаемой энергией и харизмой, он не только уверовал в свою сверхъестественную судьбу, дарованную ему Небесным владыкой, но и смог убедить в этом других и повести их за собой как «посланец Всевышнего Тэнгри», исполнитель воли Верховного божества монголов.

Исходя из этого, ответы на вопросы, что вдохновляло монголов на столь обширные завоевания и каковы были глубинные причины их огромных успехов, для монгольского ученого Ш. Бира очевидны: «Помимо всего прочего, необыкновенным успехам Чингисхана при создании обширной кочевой империи во многом способствовала его незыблемая вера в Небесную силу (Всевышнего Тэнгри. – А. М.) и в свою харизму.

В этом плане он был основателем монгольского тэнгэризма как идеологии кочевой империи… о сверхъестественной Высшей силе, которая решает судьбы всего мира… и придавал ей не меньше значения, чем превосходству военных сил»[18].

Смею надеяться, что документальное жизнеописание Чингисхана поможет читателям, интересующимся историей его жизни и деяний, самим ответить на поставленные мною выше вопросы, а также понять роль в мировой истории ВЕЛИКОГО МОНГОЛА – ЧИНГИСХАНА, и, наконец, уразумев жизненные цели и «соединенные в стройную (идеологическую. – А. М.) систему высшие принципы и идеи» нашего Героя, избавиться «от совершенно неправильного представления о Чингисхане как о простом поработителе, завоевателе и разрушителе, которое создалось в исторических учебниках и руководствах главным образом под влиянием одностороннего и тенденциозного отношения к нему современных ему летописцев, представителей разных завоеванных им оседлых государств. Нет, Чингисхан был носителем большой и положительной идеи, и в деятельности его стремление к созиданию и организации преобладало над стремлением к разрушению»[19].

* * *В заключение хочу поблагодарить мою семью, жену и дочерей, родных и близких, моих друзей, моих учителей, которые в той или иной мере, каждый по-своему помогали мне в работе над этой книгой!

А. МелехинГлава первая

Прародители

«…Кто они, и откуда пришли, и каков их язык, и какого они племени, и какой веры…»

Из «Тверской летописи»[20]Если обыкновенный человек не знает своего происхождения, он подобен обезьяне, заблудившейся в лесу.

Пятый далай-лама Агван Лубсан Джамцо[21]На вопросы, которыми в свое время задавался не только автор Тверской летописи[22], но и многие современники Чингисхана, особенно после того, как в XIII веке «монгольское море разлилось по лику старого континента»[23], мы будем отвечать на протяжении всего нашего повествования. А начнем его, как и полагается, с прародителей Чингисхана.

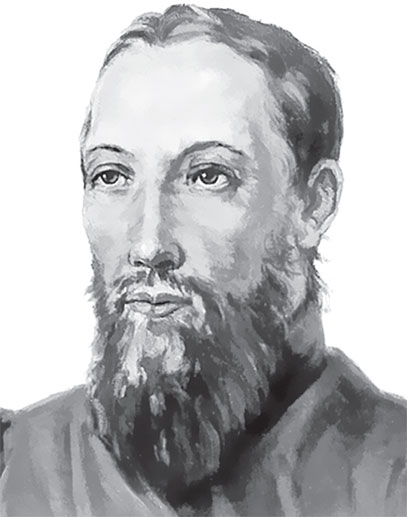

Как отметил выдающийся русский востоковед Н. Я. Бичурин (о. Иоакинф) (1777–1853)[24], «монголы в древних временах оставались бы неизвестными для нас, если бы не имели в соседстве Китая. Сия держава кратко заметила в своей истории некоторые события их, имевшие связь с собственными ее происшествиями»[25].

Действительно, помимо легендарной генеалогии монголов, о которой речь пойдет ниже, многие сведения о происхождении монголов, их предках, об их государственно-правовых традициях сохранились и в китайских династийных хрониках[26].

Основываясь на китайских источниках, Н. Я. Бичурин в своем кратком историческом обозрении еще в 1828 году поведал о государственных образованиях кочевых монголоязычных и тюркских народов, существовавших на территории Монголии[27], и пришел к следующим выводам о «начале монгольского народа» и зарождении его государственности: «Более чем за двадцать пять веков до нашей эры скитался уже народ сей (монгольские племена. – А. М.) со своими стадами по пустыням, сопредельным Северному Китаю…

…При великих военных переворотах часто многочисленные поколения (монголов. – А. М.) переходили с юга на север или с севера на юг, с пределов восточных на край западный и там навсегда оставались… Вся история народа монгольского свидетельствует, что переходы его поколений из одного края в другой происходили от раздела земель при каждом важном перевороте в сей стране, но ни при одном происшествии (она) не говорит, чтобы вошел в Монголию другой народ, отличный от коренного и по происхождению, и по языку, – (и в этом) неоспоримое доказательство единства монгольского народа и в самой древности…

Монголам известен один только образ правления – удельный. Они разделяются на поколения или уделы, называемые аймаками. Целое государство или народ получает у них название от имени господствующего дома, а каждый аймак – от владетельного поколения. С падением владетельных домов народ их не теряет своего бытия, но с переменою оных получает только новое название.

Сим образом один и тот же монгольский народ существует от древнейших времен до ныне под разными только именами. До времен государя Яо китайцы называли его хуньюй, при династии Ся – сяньюн, при династии Инь – гуй-фан, при династии Чжеу – яньюн, при династиях Цинь и Хань – хунну и гунну. Потом он носил попеременно имена сяньби, жужу (жужан), кидань, татань, монгол…»[28]

Н. Я. Бичурин (о. Иоакинф) (1777–1853) – выдающийся русский востоковед, один из основоположников российской синологии и монголоведения.

Основываясь на тех же источниках, что и Н. Я. Бичурин, один из ведущих современных специалистов в области истории кочевых обществ, американский ученый Т. Барфилд отличительной особенностью империи Хунну и последующих государственных образований, существовавших на территории Монголии до эпохи Чингисхана, считал их конфедеративную форму государственного устройства.

«Предшественницами Монгольской империи (Чингисхана. – А. М.), – писал американский ученый, – были имперские конфедерации, использовавшие принципы племенной организации. Племенные вожди управляли на локальном уровне, в то же время имперская структура основывалась на монополии на внешнюю политику и военные дела… Особенностью имперских конфедераций было включение в их состав племен без разрушения их трайбалистской структуры (племенной обособленности. – А. М.)… На местном уровне составляющие конфедерацию племена (в том числе и монголоязычные. – А. М.) управлялись почти так, как до их включения в состав кочевой империи. Местные вожди и старейшины сохраняли значительную автономию из-за их тесных связей с соплеменниками. Поэтому, когда имперская структура разваливалась, вожди племен были готовы проявиться как автономные политические деятели»[29].

Действительно, всякий раз, когда возникавшие и процветавшие на территории современной Монголии государства постепенно приходили в упадок и распадались, древнее монгольское общество снова полностью возвращалось к родовой и аймачной организации… Такая историческая закономерность позволила исследователям охарактеризовать путь эволюции древнего общества монгольских кочевников как «спиралеобразный»[30].

Главная причина этого многовекового спиралеобразного процесса, как считает монгольский ученый, академик Ш. Бира, заключалась в том, что «появление государства (в форме конфедерации. – А. М.) в этом обществе не приводило к коренному изменению и уничтожению старого родового строя, родовой и аймачной (племенной. – А. М.) организации, основывавшихся на кочевом скотоводстве…»[31]

Отметим, что в течение всего I и в начале II тысячелетия н. э. не изменялась не только родовая и аймачная организация древнего монгольское общества, но и господствовавший в нем способ хозяйствования – «особый тип производящего хозяйства – кочевое скотоводство».

Формирование этого способа хозяйствования (производящей экономики) на территории современной Монголии исследователи относят к концу II и началу I тысячелетия до н. э. и объясняют переходом от земледелия к скотоводству… необходимостью приспособления к менявшимся условиям окружающей среды… При этом (исследователи допускают. – А. М.), что часть местных племен охотников-собирателей (субъектов присваивающей экономики) была оттеснена в более северные земли[32].

Этот переход (от охоты, рыболовства и собирательства к кочевому скотоводству. – А. М.) был длительным и происходил у предков монгольских народов в эпоху бронзы. К I тысячелетию до н. э. в степях Центральной Азии сформировался хозяйственно-культурный тип скотоводов-кочевников сухих степей Евразии, устойчиво сохранившийся здесь в течение трех последующих тысячелетий[33].

Таким образом, в течение всего I и в начале II тысячелетия н. э. устойчиво сохранялись не только хозяйственно-культурный тип скотоводов-кочевников и породивший его «особый тип производящего хозяйства – кочевое скотоводство», но и такие формы предшествовавшего ему способа хозяйствования (присваивающей экономики), как охота, рыболовство и собирательство. Это сосуществование двух способов хозяйствования обусловило наличие в регулятивных системах существовавших на территории Монголии конфедераций признаков обоих и их преемственность.

При этом каждое последующее раннефеодальное государство кочевых народов, которое образовывалось на территории Монголии, не только в той или иной мере наследовало государственно-правовые традиции предшественника, но и само развивало эти традиции.

Это касалось и тюркских народов, которые со времен империи Хунну входили в состав или являлись вассалами господствовавших на территории Монголии домов. Эти тюркоязычные народы в период VI – начало X вв. нашли в себе силы создать свои ханства (Первый и Второй тюркские каганаты (552–745 гг.), Уйгурский каганат (745–840 гг.), Киргизское ханство (818 – около 900 гг.)) и, подчинив себе монгольские племена, установить господство в Центральной Азии[34].