Полная версия

Зов Ктулху

Хотя вполне можно представить, что первым моим ощущением стало изумление от столь поразительного и неожиданного преображения обстановки, на самом деле я пришел скорее в ужас, нежели удивился, ибо в воздухе и в гниющей почве ощущалось нечто зловещее, отчего я похолодел аж до мозга костей. Местность пропиталась вонью разлагающейся рыбы и менее поддающихся описанию тварей, которые, видел я, торчали из мерзкой почвы нескончаемой равнины. Полагаю, мне не следует и надеяться передать простыми словами то невыразимое безобразие, какое способно обитать в полной тиши и в пустынном безбрежии. Вокруг не слышалось ничего, и ничего не было видно, не считая широкого раздолья черного ила; и все же само совершенство тишины и однородность пейзажа удручали меня, повергая в тошнотворный страх.

Солнце палило средь небес, казавшихся мне почти кромешными в своей безоблачной жестокости, словно отражая чернильное болото у меня под ногами. Когда я забрался в свою севшую на мель лодку, то понял, что объяснить мое положение возможно лишь единственной теорией. В результате некоего беспримерного вулканического потрясения, должно быть, участок океанского дна вынесло на поверхность, обнажив области, которые были сокрыты в непостижимых водных глубинах на протяжении бесчисленных миллионов лет. Протяженность новой суши, воздевшейся подо мной, была так велика, что я, как ни напрягал слух, не мог уловить ни малейшего шума океана. Как не видел и морских птиц, которые терзали бы мертвых тварей.

Несколько часов, пребывая в тяжелых размышлениях, я сидел в лодке, что лежала на боку, давая слабую тень от солнца, пересекающего небо. С течением дня земля становилась менее вязкой и, казалось, за короткий промежуток времени могла высохнуть достаточно, чтобы пройти по ней. В ту ночь я поспал лишь едва, а на следующий день собрал себе узелок с едой и водой, чтобы отправиться в сухопутное странствие в поисках исчезнувшего моря и возможного спасения.

На третье утро я обнаружил, что почва высохла вполне и идти по ней стало несложно. Рыбная вонь сводила с ума, но я был слишком озабочен вещами более серьезными, чтобы замечать такого рода неудобства, и смело выдвинулся к неведомой цели. Весь день я неуклонно следовал на запад, где мне служило указателем отдаленное взгорье, которое вздымалось превыше всего в этой бугристой пустыне. Той ночью я устроил лагерь, а на следующий день продолжил путь к этому взгорью, пусть оно едва ли казалось ближе, нежели когда я увидел его впервые. К четвертому вечеру я достиг подножия насыпи, которая оказалась много выше, чем представлялось издали; расположенная перед ним долина резче выделяла его над поверхностью. Слишком усталый, чтобы начать подъем, я лег спать в тени холма.

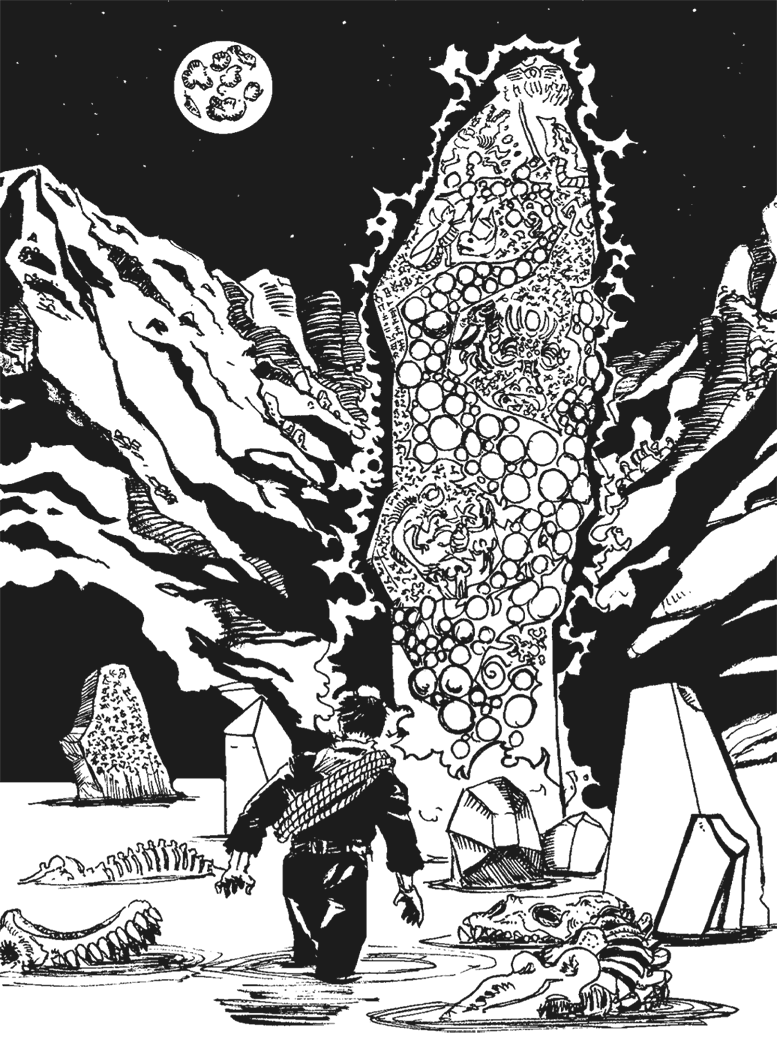

Я не знаю, отчего в ту ночь мои сны оказались столь безумны, но прежде чем ущербная, фантастически выпуклая луна взошла высоко над восточным простором, я проснулся в холодном поту, твердо решив больше не засыпать. Видения, что явились мне, были чрезмерно насыщенными, чтобы я выдержал их вновь. И в сиянии луны я увидел, насколько неразумно было путешествовать днем. Без яркого палящего солнца мое странствие стоило бы мне куда меньшей энергии; и вправду, я почувствовал себя вполне способным совершить восхождение, от которого отрешился на закате. Подхватив свой узелок, я направился к гребню.

Я уже отмечал, что непрерывное однообразие бугристой равнины являло собой источник моего смутного ужаса; но я думаю, что ужас мой усилился, когда я достиг вершины насыпи и, глянув вниз с другой стороны, узрел безмерную то ли впадину, то ли ущелье, до черных глубин которого еще не успел добраться лунный свет. Я ощутил, будто стою на краю мира, будто вглядываюсь через край в бездонный хаос вечной ночи. Сквозь мой охваченный ужасом разум пронеслись воспоминания о «Потерянном рае»[5] и о жутком восхождении Сатаны по бесформенному царствию тьмы.

Когда луна поднялась выше, я увидел, что склоны долины были не настолько отвесными, как я себе воображал. Уступы и обнаженные пласты предоставляли довольно удобные опоры для спуска, а после нескольких сотен футов уклон становился гораздо менее крутым. Поддавшись импульсу, который я не в силах убедительно объяснить, я не без труда спустился по скалам и встал на отлогий склон, где вгляделся в стигийские глубины, куда по-прежнему не проникал свет.

Мое внимание вдруг привлек огромный необычайный предмет на противоположном склоне, круто вздымавшемся на сотню ярдов передо мной; предмет этот белесо сиял в едва пролившихся лучах восходящей луны. Как я вскоре убедился, это был попросту гигантский кусок камня, однако у меня сложилось явственное впечатление, что его положение и очертания не были творением одной лишь Природы. При более внимательном изучении я преисполнился чувств, которые не могу выразить, ибо, несмотря на его огромную величину и на его положение в бездне, что зияла на морском дне со времен, когда мир был еще молод, я без сомнения распознал, что этот странный предмет был умело отделанным монолитом, чья великая громада знавала искусственную обработку и, возможно, поклонение живых и мыслящих созданий.

Смятенный, испуганный, однако и не без определенного трепетного восторга ученого или археолога, я внимательнее осмотрел то, что находилось вокруг. Луна, которая уже приблизилась к зениту и светила ярко и причудливо на восходящие кручи, что окаймляли расселину, явила, что по дну этой расселины простирался широкий водоем, который, петляя, скрывался из виду в обоих направлениях и плескался почти у моих ног, когда я стоял на склоне. На другой стороне мелкие волны омывали основание циклопического монолита, а на его поверхности я теперь различал письмена и грубые скульптуры. Письмена относились к неизвестной мне системе иероглифов, не похожей ни на одну из тех, что я когда-либо видел в книгах; состояли они преимущественно из условных водных символов, таких как рыбы, угри, осьминоги, ракообразные, моллюски, киты и тому подобные. Несколько знаков отчетливо напомнили мне морских существ, которые были неизвестны в современном мире, однако чьи разлагающиеся формы я наблюдал на восставшей океанской равнине.

Именно эти резные изображения заворожили меня сильнее всего. Через водную ширь был ясно различим, ввиду их огромного размера, ряд барельефов, чьи сюжеты вызвали бы зависть у Доре[6]. Полагаю, на них изображались люди – по меньшей мере люди определенного толка; хотя представленные создания резвились, будто рыбы в водах некоего морского грота, либо воздавали почести некоему священному монолиту, который, очевидно, также находился под толщей волн. Их лица и фигуры я не смею даже подробно описать, ибо от одного воспоминания о них мне становится дурно. Гротескные за пределами воображения По и Бульвера[7], в общих чертах они отвратительно походили на людей, несмотря на перепончатые руки и ноги, поразительно широкие дряблые губы, стеклянные глаза навыкате и прочие черты, о которых еще менее приятно упоминать. Что удивительно, их, судя по всему, вырезали совершенно несоразмерными относительно жанрового фона, ибо одно из созданий было изображено убивающим кита, представленного лишь едва крупнее его самого. Итак, я отметил их гротескность и странные размеры, но уже через мгновение решил, что это были не более чем выдуманные боги некоего примитивного племени рыбаков или мореходов; какого-нибудь племени, чей последний потомок погиб за многие эпохи до того, как родился первый предок неандертальца или пилтдаунского человека. Охваченный благоговением перед этим нежданным видением прошлого, недоступного постижению самого дерзкого антрополога, я застыл в задумчивости, пока луна отбрасывала чудные отблески на безмолвный канал предо мной.

Тогда я вдруг увидел это. Лишь легким вспениванием обозначив свой подъем к поверхности, что-то скользнуло в мое поле зрения над темными водами. Исполинское, как Полифем[8], омерзительное чудовище устремилось к монолиту и, обхватив его гигантскими чешуйчатыми руками, склонило свою отвратную голову и стало издавать осознанные ритмичные звуки. Должно быть, в ту минуту я и сошел с ума.

Мой лихорадочный подъем по склону, а потом на утес, равно как и безрассудное путешествие назад к застрявшей лодке, я помню мало. По-моему, я пел, не замолкая, а когда больше не мог петь, дико смеялся. У меня сохранились смутные воспоминания о сильной буре, случившейся через некоторое время после того, как я достиг лодки; во всяком случае я точно слышал раскаты грома и иные звуки, какие Природа издает, лишь пребывая в бурном неистовстве.

Когда тени рассеялись, я лежал в больнице в Сан-Франциско, куда меня привез капитан американского корабля, который подобрал мою лодку посреди океана. В своем бреду я много чего говорил, однако обнаружил, что моим словам не уделяли существенного внимания. Мои спасители ничего не знали о каком-либо сдвиге пластов в Тихом океане, да и я не счел нужным настаивать на том, во что, я понимал, они не могли поверить. Однажды я разыскал именитого этнолога и позабавил его чудны ми вопросами, касающимися филистимлянской легенды о Дагоне, Боге-Рыбе, но, вскоре поняв, что он безнадежно закоснел, я не стал упорствовать в своих допытываниях.

Ночью, особенно в ущербную луну, я вижу это существо. Я пробовал морфий, но наркотик давал лишь краткосрочное послабление и втянул меня в свои объятия, сделав пропащим рабом. Посему теперь, когда я изложил полный отчет, будь то для сведения или же для надменного веселья своих товарищей, мне предстоит со всем этим покончить. Я часто спрашиваю себя, могло ли это быть чистой фантазией – простым приступом лихорадки, настигшим меня, пока я лежал, сраженный солнечным ударом, и бредил в открытой лодке после бегства от германских военных. Я спрашиваю себя об этом, но ответ всякий раз встает передо мной отвратительно живым видением. Я не могу думать о море без содрогания от вида безымянных существ, которые, быть может, прямо в эту минуту ползают и мечутся на его вязком ложе, поклоняясь своим древним каменным идолам, и вырезают свои мерзостные образы на подводных обелисках из пропитанного водой гранита. Мне снится день, когда они, быть может, поднимутся над волнами, чтобы утащить в своих зловонных когтях останки жалкого, истощенного войной человечества, – день, когда земля утонет и темное дно океана восстанет посреди вселенской разрухи.

Конец близок. Я слышу шум за дверью, будто на нее громыхает какое-то неохватное скользкое тело. Ему меня не найти. Боже, эта рука! Окно! Окно!

Зов Ктулху

(Найдено среди бумаг покойного Фрэнсиса Уэйленда Тёрстона из Бостона)

Столь могучие силы или сущности, предположительно, могут быть пережитком… чрезвычайно далекого периода, когда… сознание проявлялось, вероятно, в формах и образах, исчезнувших до возникновения человечества… в формах, которые остались лишь мимолетным воспоминанием в поэзии и легендах, где назывались богами, чудовищами и мифическими существами всех видов и сортов…

Элджернон БлэквудI. Ужас в глине

Самым милосердным обстоятельством на свете я считаю неспособность людского разума соотнести все, что в нем содержится. Мы обитаем на мирном островке невежества посреди черных морей бесконечности, и мы не предназначены для того, чтобы ходить в дальние плавания. Науки, каждая из которых тщится в собственном направлении, до сих пор вредили нам мало, но когда-нибудь единение разрозненных знаний откроет такие ужасающие виды на действительность и на наше страшное положение в ней, что мы либо сойдем с ума от сего откровения, либо убежим от смертоносного света к покою и безмятежности нового темного века.

Теософы догадались о потрясающем масштабе космического цикла, в котором наш мир и людская раса представлены преходящими эпизодами. Они намекали на странные пережитки минувшего в таких выражениях, от каких стыла бы кровь в жилах, не облекай они их в угодливую личину оптимизма. Но не теософы явили мне то краткое видение запретных эонов, от которого меня пробирает холод, когда я о нем думаю, и охватывает безумие, когда оно является мне во снах. Это видение, подобно всем открытиям страшной истины, возникло вследствие случайного соединения не связанных меж собою вещей – в данном случае заметки в старой газете и записей почившего профессора. Я надеюсь, что никто другой не свяжет их воедино; и, разумеется, покуда я жив, сознательно я не послужу звеном сей безобразной цепи. Полагаю, что профессор также намеревался хранить молчание касательно известной ему части и что он уничтожил бы свои записи, не настигни его внезапная гибель.

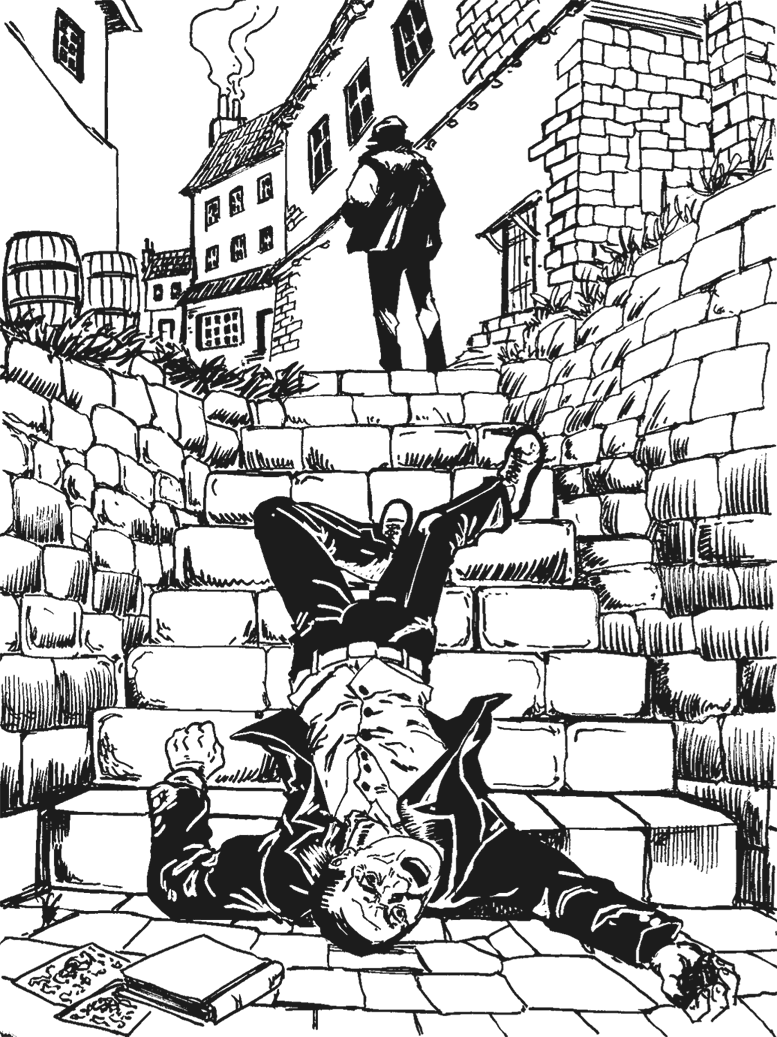

Мое знакомство с этим делом началось зимой 1926/27 года, со смертью моего двоюродного деда Джорджа Гэммелла Эйнджелла, почетного профессора семитских языков Брауновского университета в Провиденсе, Род-Айленд. Профессор Эйнджелл был широко известен как специалист по древним письменам, и к нему нередко обращались руководители ведущих музеев; посему многие в силах припомнить его кончину в возрасте девяноста двух лет. В местном же масштабе интерес был усилен неясными обстоятельствами его смерти. Профессора хватил удар, когда он возвращался на пароходе из Ньюпорта; по словам свидетелей, он упал внезапно после того, как его толкнул негр, с виду моряк, вышедший из убогого темного двора, какие стояли на обрывистом склоне, по которому пролегал короткий путь от набережной к дому покойного на Уильямс-стрит. Врачи не смогли обнаружить никаких явных нарушений, но после недоуменных споров пришли к выводу, что причиной гибели послужило некое поражение сердца, вызванное резвым восхождением на холм, который оказался слишком крутым для столь пожилого мужчины. Тогда я не увидел причин возражать против этого заключения, но в последнее время я склонен в нем сомневаться – и даже более чем.

Как наследнику и исполнителю завещания своего двоюродного деда, поскольку он умер бездетным вдовцом, мне надлежало просмотреть его бумаги с некоторой тщательностью; и с этой целью я перевез все его дела и ящики в свою бостонскую квартиру. Многие из материалов, которые я выявил, позднее будут опубликованы Американским археологическим обществом, но один из ящиков я счел чрезвычайно загадочным и питал к нему слишком сильное отвращение, чтобы показывать его другим. Он был заперт, и я не находил ключа, пока не придумал осмотреть личную связку профессора, которую он всегда носил в кармане. Затем мне в самом деле удалось его открыть, но когда я это проделал, то словно столкнулся с более могучей и прочной преградой. Ибо что могли означать причудливый глиняный барельеф, бессвязные записи да газетные вырезки, которые я там обнаружил? Неужто мой дед в поздние свои годы оказался доверчив к самым несостоятельным выдумкам? Я положил отыскать того чудака-скульптора, кто был ответственен за явное нарушение душевного спокойствия старика.

Барельеф являл собою неотесанный прямоугольник менее дюйма толщиной и площадью примерно пять на шесть дюймов; происхождение он имел безусловно современное. Композиция его, однако, была далека от современности как по духу, так и по замыслу, ибо пусть чудачества кубизма и футуризма многочисленны и буйны, в них нечасто воспроизводится та таинственная правильность, какая скрывается в доисторическом письме. А в этой композиции письмена, очевидно, составляли некую важную часть; пусть моя память, несмотря на подробное знакомство с бумагами и собраниями деда, не помогла ни распознать этот конкретный образец, ни даже обнаружить намеков на хотя бы отдаленную его принадлежность.

Над этими отчетливыми иероглифами располагалась фигура явно художественного творения, пусть импрессионистское исполнение не позволяло составить твердого мнения о ее природе. Очевидно, это было некое чудовище – либо олицетворяющий его символ, – чья форма могла служить порождением лишь больной фантазии. Если я скажу, что в моем несколько затейливом воображении одновременно блеснули образы осьминога, дракона и карикатуры на человека, то это будет несправедливо относительно самого духа этой твари. Мясистая голова с щупальцами венчала гротескное чешуйчатое тело с недоразвитыми крыльями, но особенно ошеломлял и ввергал в страх именно общий вид существа. Позади фигуры смутно угадывался фон циклопической архитектуры.

Записи, сопровождавшие эту диковину наряду со стопкой вырезок из прессы, были сделаны старческой рукой профессора Эйнджелла и ничуть не претендовали на какую-либо художественность. Документ, представлявшийся здесь основным, был озаглавлен как «КУЛЬТ КТУЛХУ», буквами, старательно выведенными, дабы избежать ошибочного прочтения неслыханного слова. Рукопись состояла из двух разделов, первый из которых носил заголовок «1925 г. Сон и снотворчество Г. Э. Уилкокса, Томас-стрит, 7, Провиденс, Род-Айленд», а второй – «Рассказ инспектора Джона Р. Леграсса, Бьенвиль-стрит, 121, Новый Орлеан, Луизиана, на собр-и А. А. О., 1908 г. Заметки. + Отч. проф. Уэбба». Остальные рукописные листы содержали лишь краткие заметки, в одной части которых излагались странные сны различных людей, в другой приводились цитаты из книг и журналов по теософии (в частности, «Атлантида и пропавшая Лемурия» У. Скотт-Эллиота), а прочие состояли из комментариев о существующих издавна тайных обществах и закрытых культах со ссылками на отрывки из таких источников в области мифологии и антропологии, как «Золотая ветвь» Фрейзера и «Ведьмовской культ в Западной Европе» мисс Маррей. Газетные вырезки были посвящены в основном необычайным психическим болезням и вспышкам группового маниакального расстройства весной 1925 года.

Первая половина основной рукописи повествовала весьма поразительную историю. Из нее следует, что 1 марта 1925 года худощавый смуглый молодой человек невротического и возбужденного вида обратился к профессору Эйнджеллу, принеся замечательный глиняный барельеф, который еще был свеж и избыточно влажен. На карточке юноши стояло имя Генри Энтони Уилкокса, и мой дед узнал в нем младшего сына превосходной, слегка знакомой ему семьи, который изучал скульптуру в Художественной школе Род-Айленда и жил сам в здании Флёр-де-Лис близ этого заведения. Не по годам развитый Уилкокс прослыл гением, пусть весьма эксцентричным, и с детства будоражил внимание странными историями и небывалыми снами, которые имел привычку пересказывать. Он называл себя «психически гиперчувствительным», однако степенные жители старинного торгового города отмахивались от него, полагая попросту чудаком. Он скудно общался с окружающими и мало-помалу выпал из поля зрения общества, а теперь был известен лишь небольшой группе эстетов из других городов. Даже Клуб искусств Провиденса, стремясь соблюсти свою приверженность к консерватизму, счел его довольно безнадежным.

Нанеся визит профессору, как следовало из рукописи, скульптор внезапно попросил хозяина применить свои археологические знания в определении иероглифов на барельефе. Он говорил в отрешенной, высокопарной манере, наводя на мысль о притворстве и отвращая от сочувствия, посему мой дед ответил с некоторой резкостью, ибо очевидная свежесть таблички подразумевала ее родство с чем угодно, только не с археологией. Возражение юного Уилкокса, произведшее на моего деда достаточно глубокое впечатление, чтобы он запомнил и записал его дословно, было довольно поэтического толка, какой, вероятно, соответствовал всему их разговору и какой я впоследствии нашел весьма характерным для скульптора. Он ответил: «Она нова, истинно, ибо я изготовил ее сегодня ночью во сне о дивных городах; и сны эти – старше угрюмого Тира, созерцательного Сфинкса и опоясанного садами Вавилона».

Тогда он и завел бессвязную историю, которая неожиданно пробудила в моем деде спящее воспоминание и вызвала у него пылкий интерес. Накануне ночью прошло мелкое землетрясение, самое ощутимое, что случалось в Новой Англии за несколько лет; и это значительно затронуло воображение Уил кокса. Отойдя к отдыху, он увидел невероятный сон о великих циклопических городах из титановых блоков и вздымающихся до небес монолитов, которые истекали зеленой слизью и зловеще источали подспудный ужас. Стены и колонны были покрыты иероглифами, и из какой-то неопределенной точки внизу донесся голос, который голосом на самом деле не был; хаотическое ощущение, которое лишь воображению было посильно преобразовать в звук, но которое он попытался передать через почти невоспроизводимую мешанину букв: «Ктулху фхтагн».

Эта словесная мешанина выявилась ключом к воспоминанию, которое взволновало и обеспокоило профессора Эйнджелла. Он принялся расспрашивать скульптора с ученой тщательностью и с почти лихорадочным пылом занялся барельефом, над которым юноша, сам того не сознавая, трудился, продрогнув в одной только ночной рубашке, когда к нему подкралось обескураживающее пробуждение. Как отмечал впоследствии Уилкокс, мой дед сетовал на свою старость, поскольку не сумел распознавать иероглифы и рисунки достаточно споро. Многие из его вопросов представлялись посетителю совершенно неуместными, особенно те, которые пытались связать иероглифы со странными культами и обществами; и Уилкокс не мог понять неоднократных обетов сохранить тайну в обмен на признание своего участия в какой-либо распространенной мистической или языческой братии. Когда же профессор Эйнджелл пришел к убеждению, что скульптор вправду не ведал ни о каких культах и системах тайных знаний, он начал осаждать своего посетителя требованиями будущих отчетов о его снах. Это стало приносить регулярные плоды, потому как за первым опросом в рукописи следовали сведения о ежедневных посещениях, в которых юноша описывал поразительные обрывки ночных образов, неизменно исполненных жутких циклопических пейзажей, где темнели скользкие камни, а подземный голос, или сознание, неустанно выкрикивал то, что оказывало загадочное воздействие на чувства, но не отвечало ни одному иному определению, кроме как совершенной бессмыслицы. Два звука, что повторялись особенно часто, можно передать в буквенном виде, как «Ктулху» и «Р’льех».

23 марта, продолжала рукопись, Уилкокс не явился; расспросы в его квартире показали, что юноша впал в какую-то неясную лихорадку и был переведен домой к родным на Уотерман-стрит. Ночью он кричал, разбудив нескольких художников в здании, а с тех пор лишь чередовал состояние беспамятства и бреда. Мой дед сразу же телефонировал его семье и с того времени пристально следил за его случаем, часто звонил в кабинет доктора Тоби на Тайер-стрит, который, как он выведал, лечил Уилкокса. Лихорадочное сознание юноши, судя по всему, обращалось к невиданным вещам, говоря о которых доктор то и дело содрогался. Вещи эти включали не только повторения снившегося прежде, но и неистово касались гигантского существа «в мили высотой», которое неуклюже переваливалось при ходьбе. Он ни разу не описывал этот объект подробно, но обрывки исступленных слов, которые повторял доктор Тоби, уверили профессора в том, что это было нечто тождественное безымянному чудовищу, которое юноша пытался изобразить в своем сновидческом изваянии. Упоминание сего объекта, добавил доктор, неуклонно предшествовало погружению юноши в длительный сон. Температура его, что довольно удивительно, не слишком превышала нормальную, но в целом его состояние предполагало скорее наличие подлинной лихорадки, нежели умственного расстройства.

2 апреля, около трех часов дня, все признаки болезни Уилкокса внезапно исчезли. Он сел в постели, с изумлением обнаружив, что находится у себя дома, и совершенно не помня ничего из случившегося во сне или наяву с ночи 22 марта. Врач признал его здоровым, и спустя три дня юноша вернулся в свою квартиру, однако профессору Эйнджеллу он больше ничем не мог принести пользу. Все его странные сны бесследно исчезли с выздоровлением, и мой дед спустя неделю бессмысленных и несущественных отчетов о вполне обыденных видениях перестал вести записи его ночных измышлений.

На этом первая часть рукописи оканчивалась, однако примечания к некоторым из разрозненных заметок предоставили мне немало пищи для ума – и столь немало, что лишь завзятый скептицизм, сформировавший мою философию, объяснял мое неизбывное недоверие к художнику. В указанных заметках описывались сны разных людей, явившиеся в тот же период, когда наносил свои странные визиты юный Уилкокс. Мой дед, похоже, быстро навел непомерно обширные справки среди почти всех друзей, которых мог опросить беззастенчиво, собрав с них отчеты об их снах и датах, в которые им за последнее время являлись примечательные видения. Отношение к его просьбе, судя по всему, осталось неоднозначным; и все же он получил, несомненно, больше откликов, нежели мог обработать без секретаря. Изначальной переписки не сохранилось, однако его заметки являли собою обстоятельный и наглядный их очерк. Рядовые представители общества и предпринимательства – традиционная «соль земли» Новой Англии – дали почти совершенно отрицательный итог, хотя местами отмечались отдельные случаи тревожных, но бесформенных ночных впечатлений, обязательно между 23 марта и 2 апреля, то есть в период помрачения юного Уил кокса. Ученый люд оказался менее им подвержен, хотя в четырех случаях приводились зыбкие описания, наводящие на мысли о беглых видениях странных пейзажей, а еще в одном был упомянут страх перед чем-то неправильным.