Полная версия

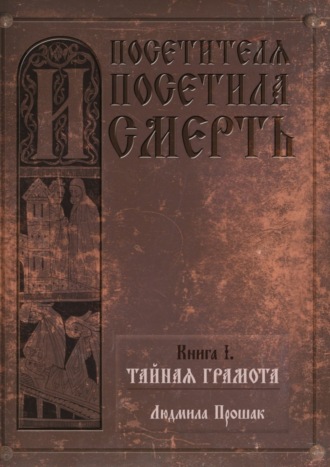

И посетителя посетила смерть. Книга I. Тайная грамота

Прощальная трапеза была более чем скромной не только из-за скудности припасов, но и из-за причины, по которой Киприан и его спутники покидали нас. Иноки, менее осведомленные чем я, но не менее наблюдательные, молча по очереди подошли к митрополиту под благословение. Последним был я. «Благослови, отец Киприан, препроводить тебя и твоих спутников до Москвы». – «Евфимий на это тебя не благословлял», – напомнил мне Киприан. – «Он в Твери епископ, а ты – митрополит… Руси…» – «Не пожалеешь? Я не за наградой еду». – «Сожалеть придётся, если ты, отче, мне в этой чести откажешь».

Кривить душей не стану: вызвался я ехать ещё и потому что надеялся хотя бы невзначай увидеть великую княгиню Евдокию, а если особо посчастливится – то и лишний раз послужить ей.

Мы выехали в тот же день, выбрав окружной путь: длиннее, но спокойнее. К тому же переночевать и коням роздых дать можно было в лесной пустыньке, которая была по дороге. Проехав весь день в одиночестве, расположились на ночлег, когда над чащей сгустилась мгла, щедро подсвечиваемая звёздами. Наскоро подкрепившись, легли, чтобы на зорьке продолжить путь. Среди ночи я проснулся, обеспокоенный мятущимся пламенем свечи. Епифаний торопливо исписывал четвертушки листов.

«Чего не спишь?» – спросил я, сонно наблюдая за пляшущими под пером тенями. «Тсс! – приложил он к губам испачканный чернилами палец. – Киприана разбудишь». – «А ты?» – «А что я? Ещё Василий Великий поучал: «Будь ревнителем праведно живущих и имена их, и жития, и дела записывай на своём сердце». Поскольку же я не достиг такой меры и не пришёл в такое состояние, чтобы писать на скрижалях сердечного разума, то решился писать на материальном пергамене». – «Как думаешь, что завтра в Москве будет?» – «Битва овец среди волков» VIII . 9

«И даже того хуже, – подал вдруг голос Киприан, – потому как я не воин, а епископ. И иного мне по сану моему не дано». – «Бывает иначе, – неожиданно возразил Епифаний. – Мне один такой известен. Он воин». – «Кто таков? Я его знаю?» – «Навряд ли, он простой иеромонах». – «И как его зовут?» – «Стефан. Он пошёл в землю, где не ходили ногами святые апостолы, чтоб стать там и законоположником, и исцелителем, и крестителем, и проповедником, и исповедником, и учителем, и стражевым, и правителем». – «Свидеться бы с ним… Что за земля-то?» – «Это Пермь – непонятная страна. Из неё две реки вытекают, Вычегда и Кама, и воды одной бегут к северу, а другой – к югу». – «Чуднό! А ты сам туда хаживал?» – «Нет, не успел, но путь знаю: если из Устюга Вычегдой подняться вверх, то можно войти в эту самую Пермь…» IX

Незаметно для себя я уснул, погрузившись во сне в бурное течение двух рек, слившихся в противоречивый поток: с трудом держась на поверхности, я никак не мог определиться, куда мне плыть. Загребал левой рукой – меня сносило к переплетённым намертво корням угрюмых сосен правого берега; отворачивал в противоположную сторону – на меня надвигался скалистый левый берег. Пробовал грести обеими руками – стремительно шёл ко дну. Я вынырнул из сна только тогда, когда мои спутники уже седлали коней. Провел рукой по потному лбу и, ещё толком не проснувшись, подумал: «Ну вот, насквозь промок…»

Солнце ещё стояло в зените, когда мы уперлись в частокол заострённых брёвен, за которыми виднелись верхушки башен Кремля, одетых в строительные леса. Афанасий, ехавший первым, повернул влево – к трехъярусной постройке, из верхних окон которой вырывались клубы белого пара. «Ну что ж, сотворим омовение, – усмехнулся Киприан и тихо, словно себе одному, добавил: – пока не приняли мучение». Я, смутившись, хотел было остаться, но Епифаний не дал: «Идём, приезжим в Кремль принято являться чистыми, обновлёнными».

Слезли с полок истомлённые жаром и ожили, лишь когда облились студёной водой. В сенях, отдышавшись, переменили исподнее, смахнули седую пыль с ряс и сапог. «Теперь пора…» Я взглянул на Киприана: митрополит казался отстранённым, словно глядел внутрь себя.

К воротам Кремля вёл мост, который я поначалу принял за каменный остров, поскольку он не доходил ни до правого, ни до левого берега речки Неглинки (я невольно вспомнил свой сон). Но стоило нам подъехать ближе, как сидевшие на жухлой траве ратники зашевелились, надвигая на мост деревянный настил. Старались они ради обогнавшего нас боярина в окружении дюжины дьяков и ратников. «Василий!. Румянец!..» – прошелестело на берегу. Два рослых ратника, спешившись, взяли под уздцы коня, на котором восседал грузный боярин. Вороной, оскальзываясь и хрипя, натужно внёс свою пыхтящую поклажу на мост.

Митрополит въехал на помост следом. Один из стражников заступил дорогу – Киприан показал великокняжескую грамоту, и мы пустили коней в галоп. Василий Румянец уже скрылся в воротах проездной башни, но подъёмный мост поднять ещё не успели. Мы въехали в Кремль. За нерушимыми крепостными стенами царило безмолвие. Среди шлёмообразных куполов церквей маячили обгорелые остовы теремов, чёрные на седом пепле. Печальная эта пороша скрадывала цокот копыт. Да что цокот! Самый тихий шёпот показался бы здесь воплем, потому что все живые звуки окрест поглотил приторный запах смерти. Кони, чуя его, храпели и натягивали поводья, норовя повернуть назад. Им было жутко на безлюдье. И вдруг словно из-под земли возник старик. У него были совершенно белые волосы и черное лицо. В руках он бережно держал что-то круглое, от чего никак нельзя было оторвать взгляд. Через мгновение я понял – это обуглившийся череп.

Гнедой под митрополитом, хрипя, встал на дыбы. Старик споткнулся, череп упал и рассыпался в прах: «Как же я теперь без тебя, Любушка?» Конь подо мной был смирный, и я, наклонившись, потряс старика за плечи: «Вставай, у тебя дел ещё много! Кто ж, кроме тебя, о душе её новопреставленной позаботится…» – «Да, надо!» – он провёл ладонями по лицу, слёзы смыли копоть с подбородка и щек, запустил пальцы в волосы – под пеплом оказались русые кудри.

«Князя найти нам поможешь?» Он кивнул, берясь за стремя, но тут же обмяк: «А как же она? Как я её тут одну брошу?» – «Как тебя звать?» – «Андрон…» – «Ты возьми, Андрон, щепоть этой земли, мы с тобой вместе за упокой отслужим. Можно сорокоуст, годовое, а то и вечное поминовение». – «Вечное!» – эхом отозвался он, доставая из ладанки сложенный восьмушкой пергамен. Бережно ссыпав туда прах, перевязал суровой ниткой, положил обратно и вскочил сзади меня в седло.

Обогнав спутников, свернули направо – туда, где одни из ворот вели в посад. У кремлёвской стены, лежали рядами, как воины в шеренге, убиенные. «Некому хоронить», – услышал я чей-то дрогнувший голос, и оглянулся, чтобы увидеть сказавшего. Он стоял, пряча лицо на шее у своего коня. Длинное, почти до пят, корзно, обшитое галунами и меховой опушкой, указывало, что плачущий – знатный человек. X

Вдоль трупов семенил княжий дьяк и, кивая головой, отсчитывал: «….два сорока! Стой!» Слов его было почти не разобрать. Дьяк, закрыв от смрада нос и рот платком, ткнул пальцем в восьмидесятый труп. Могильщик с закатанными рукавами и с таким же, как у дьяка платком, концы которого он заправил за веревку, перехватывавшую волосы на голове, вонзил в землю лопату напротив указанного покойника. Укрытая в черный плат женщина протянула ему столбик монет. «Рубль на два сорока трупов!» – оповестил могильщик и, сунув деньги за щёку, махнул рукой сидевшим в теньке мужикам. Те, как поднятые на крыло вороны, с лопатами наперевес двинулись закапывать, а дьяк пошел отсчитывать дальше…

Раздался сдавленный стон. Один из могильщиков неловко переминался с ноги на ногу, избегая смотреть на женщину, разглаживавшую рогожку. Так поправляет мать сползшее со спящего ребенка одеяло.

Рядом с ней опустился на колени Киприан: «Бедная моя, давай вместе помолимся за упокой…» Могильщики, воспользовавшись заминкой, остервенело вонзили лопаты в землю. «Жалеть пришел? А где ты, митрополит, раньше со своей жалостью был?!» – раздался из-за спины хриплый окрик Это был тот самый боярин, плакавший на шее у своего коня. Киприан, не успев подняться с колен, растерянно посмотрел снизу вверх. По тому как склонились в поклоне дьяки, как подобрались стоявшие поодаль бояре, как взялись за рукояти мечей ратники, стало понятно: перед нами – великий князь московский Дмитрий Иванович.

В воцарившейся тишине были слышен лишь стук лопат да неразборчивое бормотание отсчитывающего следующую очередь для свежей похоронной команды. «Два сорока!..» – «Слышишь?» – поморщился князь, словно от нестерпимой боли. – А знаешь, митрополит, сколько всего сороков погребли? Это ведь последыши. Я тебе сейчас скажу!. Князь закрыл лицо руками, и я уже подумал, что он сейчас вновь расплачется.

«Митенька», – легла ему на плечо женская рука. Я как только увидел эти длинные пальцы, так дышать перестал: она! И вправду, это была она, великая княгиня Евдокия. Чёрный плат скрывал плечи и грудь, подчеркивая бледность лица и печаль темно-карих глаз. Она не плакала. Но в том преувеличенном спокойствии, с которым она смотрела на все окрест, сквозила такая скорбь, что хотелось преклонить колена. «Митенька, – повторила она, крепко сжимая его плечо, – горе требует тишины. Не место и не время». – «Хорошо, – понизил он голос едва не до шепота, – Авдотья, ты мне просто скажи, кошель у тебя пуст?» Князь так по-домашнему обратился к великой княгине, что сердце моё сжалось ещё пронзительнее. Евдокия молча кивнула, скорбно сжав обескровленные губы. «Триста рублей в нём было, – князь потёр лоб ладонью, пытаясь укрыть от посторонних взглядов свои глаза, – триста! Она все раздала! По рублю на два сорока трупов! Думаешь, я денег пожалел? Мне людей жалко! Двадцать четыре тыщи схоронили! В ином городе жителей меньше, чем у нас покойников. А тех, что в огне не сгорели, в воде не утонули, под саблями не погибли, тех в рабство поганое увели!» – «Великий князь, чтобы ни говорили обо мне некоторые люди, я не воин, а епископ. – Киприан говорил ещё тише, чем Димитрий. – Я ехал в Москву к тебе как к своему сыну, чтобы увидеть всех вас и дать то, что в моих силах – духовное утешение…»

Но великий князь его перебил, стряхнув с плеча руку Евдокии: «А знаешь ли ты, в каком утешении я нуждаюсь? Только в том, какое мне давал незабвенный Алексей. Под его руководством было начало строительство этих неприступных стен, – он кивнул на белокаменный Кремль. – Люди дрогнули, а стены устояли. Вот что я понимаю под благословением и утешением! Иной митрополит на Москве мне не надобен. Воевода, собирай войско. На Рязань, на князя Олега! Отсидеться хотел? Не выйдет! Коня мне!» Всё враз пришло в движенье: ратники строились, бояре с ловкостью куниц пристраивались вслед князю. Остались невозмутимы лишь могильщики и мертвецы, оплакиваемые матерями и вдовами.

«Не держи на него обиды, отче, – Евдокия погладила опустевший кошель. – Он не столько тебя винит (если б не ты, нам с детьми из этого пекла не выбраться бы), сколько себе самому простить не может того, что с войском припозднился. Вот и на всех в сердцах боль свою срывает. Он и меня корил, что-де отец и братья мои с Тохтамышем заодно были. Если б не было победы на Куличках, не так обидно было бы…» Киприан, улыбнувшись, кивнул великой княгине. А на меня она даже не взглянула! Князь, кося глазом как понёсший конь, отрывисто приказал: «Чужеземца Киприана – из Москвы вон! Пимена из заточения вернуть – и в митрополиты! Я его простил!» «Мы как знали, – залебезил тот самый грузный боярин, Василий Румянец, обогнавший нас на мосту, – я своего человечка уж в Тверь послал…» Пухлые щечки пылали гневом, сжатые кулачки выражали готовность растерзать врага на глазах своего повелителя. Боярин указал в нашу сторону – двое конных ратников стали теснить нас к мосту.

«Батюшка, – нырнул под моего коня Андрон, – спрячь меня от этого боярина, мне не жить, если он меня заприметит. Спаси!» Я не стал переспрашивать. Нашарив в суме запасной подрясник, накинул его на Андрона..

Наши кони простучали копытами по деревянному настилу, который за нами спешно убрали, отрезав нас от Москвы как ломоть. На развилке мы остановились.

«На сей раз я легко отделался, – печально улыбнулся Киприан. – Когда впервые после смерти Алексея в Москву въехал, подручные князя, раздев, пешим изгнали из города. А чтобы унизить побольнее, нарядились в мои одежды и уселись на моего коня… Только пора расставаться. Тебе, Епифаний, пора к Сергию». Тот кивнул, соглашаясь: «Да, отче. Письмо передам, а „Повесть о Митяе“ доработаю и пришлю». – «Не только мне, князю перешли. Ему более всех надобно…» Они обнялись.

«Тебе, Антоний, – обернулся ко мне Киприан, – пора к братии своей возвращаться. Может быть, за этот путь ты потерял больше, чем приобрел, то мне неведомо. Но зато у тебя появился новый послушник». Андрон держался за стремя моего коня и явно не собирался его отпускать. Мне оставалось только пожать плечами и улыбнуться. «Может снова к нам, в Оршу?» – «Нет, я в Новгород, а там и в Литву. Негоже чтобы многочисленный народ был лишен епископского смотрения, когда ему угрожает присоединение к чужой церкви. Московский князь прав в том, что я чужеземец, да только не я вновь делю Русь на две митрополии. Мне, други мои, прямо».

«А мне? – подал голос Афанасий, и я поймал себя на том, что ни разу не перемолвился с диаконом. – У меня нет обязательств ни перед одной обителью. Дозволь последовать за тобой». – «Афанасий, ты не понял? Я чужеземец и изгнанник». – «Я всё понял. Благослови, отче…»

3

Великое княжество Тверское,

р. Орша, Вознесенский Оршин монастырь,

в год 6917 месяца студеня в 1-й день,

после третьего часа

Никто не бывает сам по себе. Сотоварищи по благословению

В трапезной обедали в две перемены: не хватало мест. Во главе стола – монахи, ближе к краю – миряне. Помолившись, братия молча взялась за ложки. Ели щи с подтиркой из муки с постным маслом да лапшу с грибами («Пост бывает – скорому не едят»). Один из столовых обиходников читал Псалтырь: «Все повеления Твои, все признаю справедливыми; всякий путь лжи ненавижу. Дивны откровения Твои; потому хранит их душа моя…» 10

После трапезы все подходили к настоятелю с благодарением. В череде последних – безусый инок, оставленный исчезнувшими монахами-всадниками.

– Как звать? – наместник не торопился совершить благословение.

– Зосима, – ладошки, сложенные в лодочку, дрогнули.

– При каком монастыре состоишь?

– Московские мы… Из Чудова монастыря…

– Кого там знаешь?

– Никого, батюшка, недавно я там…

– А сотоварищи, с которыми ты к нам приехал?

– Не ведаю, отче. Я сам по себе…

– Никто не бывает сам по себе. Ты к нам конный, как и они, явился.

– То их конь был, они увели его собой. Мы из Москвы вместе бежали…

– А что же дальше с ними не побежал?

– Я спал…

– И теперь чего ищешь, чадо? – нахмурился настоятель.

– Душе покоя. Дозволь, батюшка, остаться…

– Не пойму я тебя, Антоний нехотя благословил. – Ну да ладно, найди отца Андроника, скажи, чтобы в трапезную тебя поставил.

Когда под благословением подошёл Кирилл, игумен обернулся к Епифанию:

– Отче, у нас в трёх верстах от монастыря есть пустынька с печкой, сенями и крыльцом на приступках. С тобой молодой трудник там поживет, – наместник указал на возвышавшегося позади него Кирилла.

Тот неприметно усмехнулся в рыжую бороду. («Слишком стар я для того, чтобы быть молодым…»)

4

Великое княжество Тверское,

в 20 саженях от Оршина монастыря, XI

в год 6917 месяца студеня в 6-й день,

первый час

Засада под обителью. Исчезновение Епифания. Условленная встреча

Из-за поворота вышел Зосима с топором в руках и споро зашагал по нерасчищенному лесному тракту. Намокший от снега подрясник мешал идти. Ступив ещё десяток шагов, монашек остановился, озираясь по сторонам. Качнулась ветка – не выходя из засады, подавал знак брат Андрей (это когда он на Руси, а Анджей – в Литве и её пограничных землях, где, впрочем, за глаза его звали Сатаной, что его нисколько не обижало, настоящее же его имя, равно как и отечество, было известно лишь избранным). Усвоение чужих языков и нравов было его любимейшим занятием. Он научился из книжной премудрости вылущивать ту суть, которая бы могла подчеркнуть неизбывность человеческих пороков.

Попав на Русь, он определил своею главной книгой «Слово Даниила Заточника». Потрепанную, стертую на изгибах, он возил её с собою повсюду и, играючи, открывал наугад, чтобы отхлебнуть из этого источника горчайшие строки разочаровавшегося в людях отшельника.

Снег с шумом обрушился вниз, Зосима отпрянул.

– Что ты прыгаешь, как воробей по насту! Появился книжник? – Сатана хмуро поморщился.

– Да, сразу как вы ушли, поутру.

– Сейчас он где, в обители?

– Нет, услал его игумен.

– Куда? – коротко рыкнул Сатана.

– Про то мне ничего не ведомо, – и, боясь прогневить, скороговоркой добавил: – Только книжник недалече, настоятель его завтра к себе в гости ждёт.

Сатана погладил лысую голову («Наведаться бы к книжнику в его отсутствие»):

– Видно, где-то поблизости пустынь или скит. А дорога к монастырю одна?

– Одна! Я напросился на заготовку дров, уже всё тут исходил. Вон развилка за поворотом, там все дороги сливаются.

– Точно завтра?

– Настоятель распорядился курицу приготовит в честь особого гостя.

– Курицу?! – ухмыльнулся Сатана. – Так тебе и доложил?

– Нет, отцу Андронику, он его правая рука, а я услышал.

– Книжник из монастыря один ушёл или игумен кого-нибудь с ним отрядил?

– Того не ведаю, – виновато потупился Зосима, но, подумав, воскликнул: – Кажись, я одного трудника в первый день его на трапезе приметил, а с тех пор – ни разу не видел. Большой такой, рыжий.

5

Великое княжество Тверское,

р. Орша, пустынная келья,

в одном дне пешего пути от обители, XI

в год 6917 месяца студеня в 6-й день,

третий час

Подозрения Епифания. Опасения Кирилла

Застывшие на морозе рыбины стукнули о пол, как поленья.

– Безрыбье хуже бесхлебья, – объяснил Кирилл поднявшему голову от книги Епифанию, который торопился описать хотя бы бегло нашествие, которому сам был соучастник и свидетель.

«Когда прошло двадцать дней с тех пор, как агарянин Едигей осадил славный град Москву, возомнил он о своем величии и надумал тут зимовать. И много дней гордился, окаянный, что покорил и опустошил все окружающие Москву города. Только один город был храним богом по молитвам пречистой его матери и ради ее животворящей иконы и архиепископа Петра. Люди, бывшие в городе в великом бедствии, впали в глубокое уныние, видя, что им никто не помогает и что от людей им нечего ждать спасения, и вспомнили Давида, который писал так: «Лучше уповать на господа, чем уповать на князя; лучше надеяться на бога, чем надеяться на человека…« XII XIII

Кирилл растопил печку, поставил на огонь котёл и принялся за не оттаявшего судака, отделил голову, плавники, кости и бросил в бурлящую воду.

– Никак волхвуешь? – обронил Епифаний, когда трудник стал развязывать мешочки и, принюхиваясь, доставать какие-то травки, корешки…

Кирилл усмехнулся в рыжую бороду, снял с огня навар отстаиваться. Нарубил сушёную зелень, высыпал на противень горсть муки, добавил коренья… Спиной чувствовал – наблюдает за ним Епифаний. Оборачиваться не стал – некогда. Осторожно перелил настоявшийся отвар в другой котёл, так, чтобы туда только одна прозрачная, как слеза, юшка попала, и опустил на дно распластованную рыбу. Когда варево забурлило, снял пену и, помогая себе ножом и ложкой, выложил разварного судака в большую миску. Процедил отвар через холщовую тряпицу, добавил в него взвар из муки и зелени, размешал и обильно полил им рыбу.

– Ну что, отче, отобедаем?

Епифаний повернулся к образам: «Очи всех на Тя, Господи, уповают, и Ты даеши им пищу во благовремении…»

– Ты где так готовить научился? – спросил, когда взялись за ложки.

– Дома, – коротко ответил Кирилл.

– А где твой дом?

– Теперь здесь, – ответил коротко и неохотно настолько, что дальше ели в сосредоточенной тишине, думая каждый о своём.

– Может, кисельку с медком вприкуску? – нарушил молчание Кирилл, когда рыбой уже насытились.

– Я до сладкого не охоч.

– А я грешен, люблю очень…

Епифаний, усмехнувшись, наблюдал за тем, как Кирилл благоговейно льет золотой тягучий мед на горбушку и, закрыв глаза, с наслаждением отправляет в рот. Всё в нём было будто бы скроено из двух противоположностей. Широкие плечи супротив круглого живота, перехваченного ремнем едва ли не под мышками. Рослая стать супротив косолапой походки. Благородная проседь – супротив тонких запястий, выглядывавших из-под коротких как у мальчишки рукавов. Огромный лоб супротив круглых щек и лукавой усмешки, заблудившейся в раздвоенной рыжей бороде.

– Почему твой дом здесь?

Кирилл открыл глаза и недоуменно уставился на Епифания. «За что?» – спрашивал его взгляд.

– Прости, брат, за любопытство, – устыдился Епифаний.

– Да нет, ничего, – пожал могучими плечами Кирилл, печально сложив руки на пухлом животе. – У меня жена заболела так сильно, что уж умирать собралась, а перед смертью пожелала принять постриг. Последняя воля! Пошел за неё просить, мне говорят: «Это жертва небольшая, надо, чтобы и ты в монахи постригся…» А я не мог о себе сказать, что я «не от мира сего». Игумен уговаривал, духовник увещевал – я сопротивлялся, жёнке становилось все хуже…

Кирилл тихо вздохнул и снова потянулся к мёду.

– Любишь очень? – спросил Епифаний сочувственно.

– Мёд? Я всё сладкое люблю, пряники в особенности. Только сейчас ведь пост.

– Да нет, – улыбнулся Епифаний, – я про жёнку.

– Как сказать, венчанные мы, – значит, «до самыя смерти». Детишек, правда, не было, Глафира моя с молодости здоровьем не славилась. И сейчас хворает, но не умирает, и то слава Богу, – Кирилл слизнул с пальцев мёд.

– А ты в дружине какого князя служил?

– У Дмитрия Ивановича..

– Храбрый муж! Стало быть, и ты с отвагой не понаслышке знаком…

– Нет! Князь и повелел: мол, раз крепок не на поле брани, а в словесах, пусть идёт тайные грамотки писать…

Сказал и почувствовал, как вдруг напрягся, посуровел Епифаний, но решил всё же закончить.

– Жёнка схиму приняла, в скиту живёт, я ее, , – произнёс, словно взвесил, – иногда проведываю. Такие вот узоры жизни… матушку Параскеву

– Вот и мне завтра в дорогу, – закруглил разговор Епифаний («Удружил Антоний, мне только тайного писца и не достаёт…»), – обещал настоятеля навестить. Не заблужусь? («Зачем сказал? Ещё следом увяжется, а в пустыньке останется, начнёт по книгам лазать…»)

– Да тут прямиком, а если метель, то на звон выйдешь, в непогоду в монастыре часто звонят. («Намекнуть ему про монахов-всадников? Да, верно, Антоний ему сказал, раз сюда отослал..»)

6

Великое княжество Тверское,

р. Орша, лесной тракт, в 50 саженях от обители,

в год 6917 месяца студеня в 7-й день,

первый час

Снежная могила. Ночное прощение греха

У самой кромки придорожного леса, прилежно тюкал топориком Зосима. («Знать ничего не знаю, кто кого ждёт и зачем. Мне сказали дрова заготавливать, я и буду. Срублю вот какое деревце потоньше, притащу в обитель – все увидят, что не просто так по лесу шатался…») Два всадника спешились и нырнули под разлапистые ели. С лесной опушки доносилось звонкое тюканье топора Зосимы. Сатана, оглаживая лысую голову, предостерегающе поднял руку: заскрипел снег – послышались шаги…

Епифаний, дойдя до развилки, замешкался, раздумывая, куда свернуть. «Прямиком, а если не ровен час метель, то на звон выйдешь…» – вспомнил он слова Кирилла. («Ага, как же!»)

Тут Зосима в очередной раз тюкнул топориком, Епифаний, прибавил ходу:

– Эй, брат!

Тот судорожно сглотнув, ударил…. Дерево, тонко скрипнув, на лету обдало Зосиму облаком снежной пыли… Чертыхаясь, Сатана выскочил из ельника. Книжник лежал, уткнувшись лицом в снег.

– Ты что натворил, квашня?!

Зосима упал на колени, ловя трясущимися губами руку Сатаны. Сатана яростно оттолкнул его, кипя от ярости. В ельнике, метнувшись, заржали кони. Кинулись их ловить под уздцы.

– Зверь недалеко, – убеждённо сказал Макарий, – лёгкую поживу почуял.

Сатана спорить не стал: Макарий лесные обычаи знает. Грозно зыркнул на Зосиму:

– Вставай! Господь блудницу, разбойника и мытаря помиловал, и тебя, непутёвого, простит. На ночь – земной поклон, а еще лучше три: греха, что в день сотворил, как и не бывало. Поехали, трудника навестим, книжки почитаем…

Снег повалил с неба крупными хлопьями, словно торопился запорошить оставленные Епифанием следы. Пришлось спешиться, чтобы не затоптать конями смутно угадываемую среди намётов тропку. Ввалились в избу, огляделись: печь ещё теплая, на столе под полотенцем свежеиспеченная коврига. Но куда делся трудник?