Полная версия

И посетителя посетила смерть. Книга I. Тайная грамота

И посетителя посетила смерть

Книга I. Тайная грамота

Людмила Прошак

Юрию Алексеевичу

, Спиридонову

Человеку-Путеводителю

***

События, описанные в книге, являются вымыслом, основанным на исторических фактах

***

Все упоминания имен, названий, обстоятельств, документов не случайны

***

Посох Стефана Пермского хранится

в Государственном краеведческом музее в г. Перми

Екатерина Селивёрстова Иллюстратор

© Людмила Прошак, 2017

© Екатерина Селивёрстова, иллюстрации, 2017

ISBN 978-5-4485-8421-3

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Люди и книги,

которым благодарен автор

Книга пишет человека, а не человек книгу.. В этом долгом путешествии «от пролога к эпилогу» автору исключительно везло на людей. Стал ли кто-нибудь из них прототипами? Кто есть кто в книге? А так ли это важно?

Если автор и видит в Стефановском времени любимого поэта, редактора, переводчика и лёгкого спутника даже в трудной дороге , то это потому что «мы все живём в хронотопе». Галину Васильевну Бутыреву

Архимандрит епископ Городецкий и Ветлужскийигумен иерей протоиерей … Священнослужители – упомянутые тут и не названные, но запомнившимся откровенным словом, неожиданным поступком, собственной судьбой – незримо присутствуют между строк этой книги (вы бы тоже не забыли, встретив однажды монаха, который бы вам сказал: «После тринадцати лет в детской реанимации пути два – в монастырь или на погост»). Августин (Анисимов), , Киприан (Ященко), Андрей Пасканный, Владимир Цветков

Людям вообще свойственно быть друг другу путеводителями. – люди с исторической передовой. Их радушие и готовность не только просветить, но и проникнуться заботой случайного посетителя (какое многозначное слово!) оставляет в душе глубокий след. Если бы не участие , главного хранителя Пермского краеведческого музея, то автору бы не удалось поработать с рисунками и надписями на посохе Стефана Пермского. Библиотекари и музейные смотрители Натальи Витальевны Вивденко

Возвращаться в однажды открытые для себя места – хорошая примета, да и история сама по себе – тоже возвращение. Вернуться – значит, почувствовать, понять, узнать что-то такое, что было не замечено в прошлый раз. Такими открытиями всегда заканчивается каждая встреча с . Виктором Михайловичем Напалковым

Если бы не то первая историческая прогулка по Великому Новгороду, может быть, и не легла так на сердце. В равной степени это относится и к и Великого Устюга, и к из Сыктывкара (это благодаря её «дорожнику» мы добирались впервые на Удору). и многие-многие их земляки, не упомянутые здесь, но врезавшиеся в память своим «штучным» характером, редактировали эту рукопись наравне с автором. Чтобы перечислить всех, пришлось бы издать отдельную книгу благодарностей, не менее толстую, чем та, что сейчас перед вами. Екатерина Валентиновна Китаева, Татьяне Васильевне Латынцевой Любови Николаевне Сыровацкой из Елене Евгеньевне Афанасьевой Люция Ивановна Павлова, Геликс Иванович Юдин

Автор признателен , мудрому историку и радушному другу, в чьём доме на Волге обдумывалась и писалась многие из глав. Зинаиде Васильевне Сукмановой

Путешествие – лучшее, что может произойти с человеком, не считая рождения детей и внуков. Им, троим моим самым близким людям – и – автор благодарен за всё – за готовность разделить любой маршрут, за безоговорочную поддержку и за собственные головокружительные идеи. Родные мои, с вами не соскучишься, правда, и вам от меня достаётся! Ксении Турок, Аксентию Бескровному Аксёну Бескровному

И, конечно же, автору было бы одиноко без , без её талантливого и бескорыстного участия. Умное внимание художника к средневековому изографу, вынуждало автора не однажды пересмотреть уже сложившуюся трактовку рисунков посоха. Екатерины Селивёрстовой

Прежде чем перечислить книги, которые как старые добрые друзья подталкивали в спину, вынуждая идти дальше, автор не может не назвать человека, которому благодарен за науку читать между строк. Это моя учительница вот теперь о книгах… Любовь Ульяновна Пославская. А

(не только научные теории доминанты и хронотопа, но и духовное наследие из дневников и писем); («Дневные записки путешествия Ивана Лепёхина по разным провинциям Российского государства в 1771 г.»); («История государства Российского», особенно V том); (зырянско-русский и русско-зырянский словарь, обобщивший «опыт собрания вещественных запасов Зырянского языка». – СПб, 1850); («Толковый словарь живаго великорускаго языка». Если честно, не понимаю, как это мог сделать один человек!); («Зырянский край при епископах пермских и зырянский язык». – СПб., 1889); , приготовивший к печати «Житие Стефана Пермского..», к изданию Археографической комиссией (СПб., 1897); (описание, составленное по поручению иноков «Ульяновскiй монастырь у зырянъ». – М., 1889 (переиздавалось в 1995 г. в Сыктывкаре, предисловие д. и. н.); , взявший на себя труд составить «Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам» (СПб., 1893); «Иллюстрированная всеобщая исторiя письменъ». – СПб., 1903); («Максим Грек и его время». – Киев, 1915); («Тайнопись в юго-славянских и русских памятниках письма»); «Коми-письменность эпохи раннего феодализма», «Знахарство, колдовство и порча у народа коми»); («Древнепермский язык». – М., 1952); («Люди и нравы древней Руси: Историко-бытовые очерки XI – XIII вв.»); биографическое повествование «Дмитрий Донской); «Текстология» – Ленинград, 1983, это второе издание, особо полюбившееся); (перевод и пояснение к переводу «Слова о полку Игореве», статьи, исследования, гипотезы); «Рублёв»); «На семи морях. Моряк, смерть и дьявол. Хроника старины»); («Стригольники (Русские гуманисты ХIV столетия)»); , редактор издания «Преподобного в священноиноках отца нашего Епифания Слово о житии и учении святого отца нашего Стефана, бывшего в Перми епископом» – СПб., 1995); («Очерки по истории русской церкви»); (и труды по переизданию книги Г. С. Лыткина, и его собственные исторические произведения и исследования); иеромонах «Православие для всех»); Историко-культурный атлас Республики Коми. Научный руководитель и составитель д. и. н.); («Некрополи Московского Кремля»); («Русская библия. История переводов библии в России»); иеромонах («Грамматика церковно-славянского языка»); («Вера» – «Эском»), («Образ св. Стефана Пермского в письменной традиции и в фольклоре народа коми»); «Краткий справочник по грамматике древнегреческого языка с примерами из Св. Писания»), а также безымянные составители сборника «Монашеская жизнь по изречениям о ней св. отцевъ подвижниковъ. Выпуск первый» (Кiев, 1885). А. А. Ухтомский И. И. Лепёхин Н. М. Карамзин П. И. Савваитов В. И. Даль Г. С. Лыткин В. Г. Дружинин Ф. А. Арсеньев Л. П. Рощевской И. И. Срезневский Я. Б. Шницер ( В. С. Иконников М. Н. Сперанский А. С. Сидоров ( В. И. Лыткин Б. А. Романов Ю. М. Лощиц ( Д. С. Лихачёв ( А. К. Югов В. Н. Сергеев ( Х. Ханке ( Б. А. Рыбаков Г. М. Прохоров А. В. Карташёв Л. Н. Смоленцев Харитон (Просторов) ( Э.А. Савельева Т. Д. Панова М. И. Рижский Андрей (Эрастов) И. В. Иванов П. Ф. Лимеров С. Я. Богомолов (

И, наконец, пару строк об экспедиции «Хронотоп». Проект личный, семейный, хотя и не исключает присутствия на правом сидении «Дастера» кого-нибудь из близких по духу друзей-экспертов. Мы благодарны за незримое присутствие во всех наших поездках А— фотохудожнику, исколесившему на «Оке» всю Россию. Путешественник путешественника всегда поймёт и поддержит: этим объясняется и дружеская поддержка вот что значит коллега по автожурналистике!), , , , когда всё только начиналось. лександру Ивановичу Мелехову Петра Лихолитова ( Алексея Лялюлина Сергея Слесаренко Ивана Мурзенко

Предпутие

…Предрешенное прежними событиями, но требующее созревания и условий извне, чтобы сейчас открыться в действии и для всех выявиться, – вот хронотоп в бытии и доминанта в нас.

Алексей Ухтомский.

Не ищите на карте точку, которую мы непременно хотим достичь. Её там нет (по крайней мере в атласе современных дорог уж точно), хотя наш навигатор не сдаётся, без устали пересчитывая в пространстве маршрут, который на самом деле пролегает во времени…

Несутся из чёрной мглы прошлого навстречу «Дастеру» снежинки, вонзаются в настоящем белыми копьями в лобовое стекло, чтобы исчезнуть в будущем. Только что во всём этом такого уж незнаёмого и безвестного, если мысли – «предупредители» будущего – выведены из опыта прошлого?

Между тем, Renault Duster, в просторечии ежедневного общения «Пестун», – не последний… (чуть не написала: человек) участник предпринятой экспедиции. Ну что ж, в этом ничего странного, все водители делятся на две категории: первая (– извозчик разумный) относится к своей машине как к средству передвижения, другая (– надеюсь, вас не введёт в заблуждение созвучие с русским «стоградусным» словом) подозревает в машине наличие души. 1 cabby sapiens cabby spiritus

Последнее – необходимое условие для того, чтобы достичь цели нашей экспедиции. Итак, эти строки пишет cabby spiritus. Когда мы переводим слово на древний язык (не обязательно чтобы это была латынь), оно обретает новый образ и, следовательно, дополнительный смысл.

Наша экспедиция называется «Хронотоп». На древнегреческом – время, – место. Напишем это же, но кириллицей. Согласитесь, что если смотреть на начертание этих букв, то за ними видится всё же не то, что в ? А можно и совсем иначе… χρόνοç ιόποç χρόνοç ιόποç

Тогда смысл написанного будет сокрыт тайной, как и сам абур (его ещё называют анбур, но тут есть о чём спорить) – азбука, к которой мы прибегли, чтобы выразить единство времени и места по-древнепермски. Впрочем, даже если написать «хронотоп» на современном русском, что может быть потаённее ? Алексей Ухтомский размышлял об этом феномене вслед за Германом Минковским, объединившим физическое трехмерное пространство и время, и Альбертом Эйнштейном, заставившим мир ломать голову над теорией относительности. А ещё раньше Епифаний Премудрый написал: . I «закономерной связи пространственно-временных координат» предпутие есть последи будущим 2

Так как же – движется наш «Пестун» по Великоустюжскому тракту или протекает через измерения, значимость которых определяется нашим интересом к ним? Если верно второе, то тогда и сам Duster, и его экипаж, и заснеженный лес, и утративший своё практическое применение абур, и его создатель Стефан Пермский, и далёкий по времени, но не по месту и не по духу, потомок, вернувший память о нём, – все это . Те самые, про которые писал Алексей Ухтомский. Они связывают в закономерном протекании хронотопа, ибо «мировой линии человека от А1 до A2» «давно прошедшие события с событиями данного мгновения, а через них – с событиями исчезающего вдали будущего» «мы все наблюдатели данного, которое протекает, и мы сами протекаем; мы вечные странники бытия, пока живем…» 3

Хронотоп I. Быть в ризной казне

1

Московское царство,

Москва, Кремль, Спас на Бору, II

в год 7057 месяца березня в 25-й день, 4

перед утреней

Плоды «испытаний и обыска». Ночь сомнений: святой или еретик?

Узкая подземная галерея упиралась в лестницу, ведущую к скрытной от случайных глаз двери. Она поддалась легко и бесшумно – железные подставы заботливо смазаны. За сводчатым коридором скрывалась палата, стол в которой был завален свежими плодами «испытания и обыска» новых русских святых, отыскиваемых по поручению семнадцатилетнего царя Иоанна IV. В правом углу столешницы высились две стопки листов с наследием епископа Пермского Стефана. Первая была совсем тощей. «Исправлений не потребно», – писавший, похоже, даже расстроился: перо, чиркнув по бумаге, брызнуло чернилами. Вторая стопка возвышалась над первой. , – значилось в приколотой записке. «Различия велики, многочисленны и разнообразны»

Тяжело опустившись на широкую лавку, митрополит Макарий протянул руку, чтобы взять из второй стопки лежавший сверху лист – тщетно. Пришлось снова вставать, испытывая муки не только из-за больных ног (ступни горели как на углях), но и из-за сомнений.

На Соборе, состоявшемся два года назад, уже был канонизирован сонм русских святых и утверждены праздники в их честь. Ни в одном из имен Макарий не сомневался, все они были из его библиотеки-уникума, которую сам составил, будучи ещё новгородским владыкой. Но молодому царю мало, и спешные розыски продолжились. Это походило на ледоход на Волхове.

Макарий положил руку на стопку сомнительных страниц. Истончённые от ветхости по краям, они были покрыты бисером полуустава. На немногих, хоть и с трудом, но всё же разбиралась ижица. На остальных – буквы, маня своей схожестью то с греческим алфавитом, то с русской азбукой, ни тем, ни другим не являлись. Списки пестрели закладками и пометками. На одни восьмушки толмачи выписали слова, которые сумели понять и сверить с Библией, на другие – требовавшие дальнейших «изысканий». «Переводу» и «сверке» поддалось немногое.

Ури – мир, согласие . В пермском языке это слово не известно. Вэр – используется для обозначения слова раб, которое в оном языке также не ведомо. Созвучные слова: вэрöс – муж, мужчина, вэр ч'эри – самец рыбы 5

Выходит, язычники, которых крестил Стефан, не знали, что такое «раб» и не нуждались в слове «мир»? Митрополит, нахмурившись, взял очередной листок.

Вэжа – святой, вэжас'ас – пусть освятится, вэжа во – освящённая вода. Созвучные слова: вэж – светлый, туй-вэж – перекрёсток. Вич'ко – церковь. Созвучные слова: вис – жертва, ко – если

И что же, святой – тот, кто выбрал светлый путь из числа других? А храм – дом для жертвоприношений?! Господи, да не ересь ли всё это?! Забыв о больных ногах, Макарий вскочил. Боль вернула ему присутствие духа. Митрополит протянул руку за следующим листком.

Мэз-öс – Господь, Спаситель. Созвучное слово: мэзды – освободи. Йэн могыс» – ради бога. Созвучные слова: йэнма-муа костын – между небом и землей, йэн волт – небесная крыша

Что же это получается?! Господь – и освободитель, и небесная крыша… Чему Стефан учил своих язычников?!

Царь Иоанн IV неустанно твердит: «Греки для нас не Евангелие», не у них следует искать истину, а у охранителей древлего благочестия. Но Евангелие ли для нас пермские письмена? И для чего только понадобилось переводить Святое писание, для которого и слов, как видно, не находилось?

Митрополит посмотрел на чёрный переплет лежавшей особняком книги. В ней помимо Евангелия, составленного из четырёх книг Нового завета, было подшито в конце ещё и «Слово о житии Стефана Пермского» Епифания Премудрого. Отдавали ли житие на доработку Пахомию Логофету, троекратно перерабатывавшему и дополнявшему чудесами другой труд Епифания – Житие Сергия Радонежского, или оставили без внимания?

Не находя ответа, Макарий направился, прихватив с собой дикирий, к внутристенной лесенке, ведущей на хоры собора. Огонь двусвечника выхватывал из тьмы строгую простоту каменных стен и печально склонённые головы на фресках.

У Спаса на Бору было особое предназначение. В левом и правом его приделах покоились те, кто не властвовал в соответствии со своим великокняжеским предназначением, а вёл жизнь в смирении монашества. Младший сын Димитрия Донского Иоанн, от рождения бывший не от мира сего, лежал подле своей бабки. Здесь же были усыпальницы жён Симеона Гордого – первых двух, отвергнутых им ещё тогда, когда он был в силе, и третьей, пережившей его почти на полвека. Несмотря на то, что над всеми гробницами у выносных образов горит неугасимая свеча, усопшие давно преданы забвению. Все, кроме одного. К нему и направлялся сейчас митрополит Макарий.

Стефан Пермский покоился не в великокняжеском некрополе, а в самом храме. Это хоть отчасти объясняло, почему северного епископа похоронили в Спасе на Бору. Рака, устроенная на полу над местом его погребения, представляла собой простой деревянный ящик, на узорчатой крышке которого было изображение епископа во весь рост, в ризе, покрытой серебром, словно инеем.

«Посоха не хватает, надо бы затребовать из епископии», – мимолётно отметил Макарий, тяжело опершись о рукоять митрополичьего жезла. Сам не заметил, как молитва уступила место размышлениям о свершившемся объединении вокруг Москвы не только ближних, но и дальних земель. Пермь Великая в их числе. В том заслуга Стефана.. III

Решение пришло вместе с усилившейся болью в уставших ногах. Митрополит, морщась, вернулся в тайную палату, обмакнул перо в чернильницу и внёс имя Пермского епископа в список канонизируемых, а затем, не мешкая, вывел поверх первого подвернувшегося под руку листа из Стефановского наследия размашистую надпись, многократно повторенную позже усердным дьяком:

Тем книгам и рукописям быть в ризной казне,

а без указу смотреть давать не велено никому

Часть I.

Беглецы из пустыни

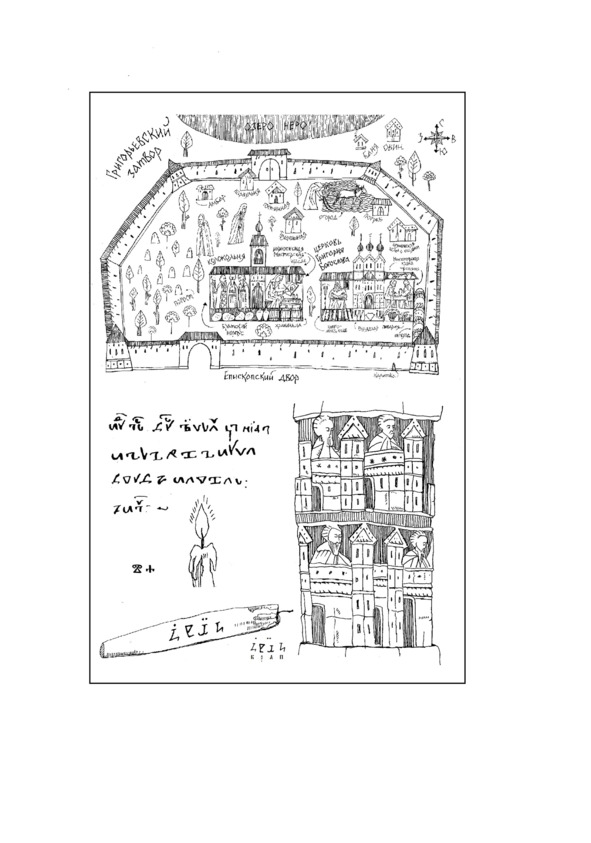

К с. 95, 114, 132, 144, 166.

Глава I.

Рождественский пост

1

Великое княжество Тверское,

р. Орша, Вознесенский Оршин монастырь

в год 6917 месяца студеня в 1-й день, 6

третий час

Топор в петле. Тот, которого ищут

Настоятель, статный старец, отмахнулся от послушника, пытавшегося накинуть на его плечи подбитую волчьим мехом мантию. Выскочил на лютый мороз в чем был – в домашнем подряснике. Как молоденький, побежал по тропке, ниткой пролёгшей среди глубоких сугробов, навстречу гостю. Но тот, несмотря на тучность, уже и сам соскочил с саней, поспешая навстречу.

Антоний, вместо того чтобы осенить приезжего крестным знамением, прижал к широкой груди:

– Ну вот, Епифаний, и свиделись!

Трудник, затворяя покрытые пушистой изморозью ворота, удивился такой прыти – не то что вчера. Тогда тоже постучались. Выглянул в рубленое оконце: три всадника в коротких кожухах скрывали лица за поднятыми воротниками. Поторопился сообщить настоятелю. Тот вышел вместе с трудником к воротам, кивнул – Кирилл отворил.

– Книжников среди гостей нет? – спрыгнув с лошади, спросил старший.

Полы кожуха разошлись: на верёвочном поясе в петле покачивался топор.

– Так откуда ж мне знать, кто есть кто, – Антоний опустил руку, которую поднял было для благословения, о котором его никто не попросил.

– Того, которого ищем, ты бы отличил от других, он с собранием книжным путешествует, Епифанием его зовут.

– Я бы и сам хотел его видеть, – усмехнулся настоятель. – Но увы…

– Так мы заночуем?

Разве ж откажешь? Оршин монастырь не был ни знаменитым, ни богатым, но, как и прочие обители, укрывал в своих непрочных деревянных стенах моливших о помощи. Пример показал сам тверской князь. Несмотря на то, что Москва вынудила Михаила Александровича отказаться от претензий на великое княжение, он уклонялся от помощи Едигею, просившему для штурма стенобитные орудия, которыми славилась Тверь. Как уж тут не отворить ворота для страждущих… Только поутру послали в келью, а из трёх остался один, младший. На расспросы плечами пожимает: не знаю, мол, с устатку спал очень крепко, не гоните, они же и коня увели. Говорит, а у самого глаза бегают…

И вот, как только улеглась метель, – новый гость. Наверняка тот самый, о котором вчера допытывались исчезнувшие пришельцы. Трудник стал задвигать засов, стараясь напрасно не шуметь – прислушивался к разговору.

– Отче, мне бы куда-нибудь в пустыньку вместе с моими спутниками, – Епифаний кивнул на поклажу, заботливо укутанную в тулуп.

– А я думал, хотя бы нынче ты один…

Антонию чудилось, что он вновь оказался ввергнут в события шестнадцатилетней давности, когда на Москву совершил набег предшественник Едигея Тохтамыш. Тогда многие вынужденно бежали в Тверь, увидев, как спешно двинулся за Волгу, в Кострому, великий князь Дмитрий Иванович. И сейчас история повторилась. Надежды на то, что Едигей идёт не на Русь, а на земли Литовского князя Витовта, улетучились вместе с последней осенней листвой. Первого декабря, эмир, не сумев взять Москву приступом, решил поставить её на колени голодом, вознамерившись зимовать в Коломенском. Догорали головешки в Верее, Городце, Дмитрове, Клине, Нижнем Новгороде.. По примеру своего покойного отца скрылся за Волгу Василий Дмитриевич, а прочие, не стыдясь, бежали проторенной дорогой в Тверь.

2

Исповедальная записка игумена Антония,

настоятеля Оршина монастыря,

о событиях в год 6890 с месяца жнивеня 30 дня

по месяц листопад 16 дня 7

Смотрите пристальнее на звёзды, которые Владыка премудростию сотворил . Они не только указывают путь, но и приготовляют наши души к стойкому восприятию сокрушительных перемен, обновляющих нас. Недостойный, я вышел на крыльцо и поёжился: студёное утро торопило приближение осени, редкие зарницы скупо подсвечивали восток. Вдруг одна из звёзд сорвалась и алым копьем понеслась вниз. Не то чтобы я удивился знамению: хвостатых звёзд накануне нашествия на Русь Тохтамыша видывали мы немало. Просто понял, что этот предвестник – мой, потому мёрз одиноко на крыльце и ждал… 8

Ещё не успела наступить утренняя заря, а в ворота забарабанили. Опередив вратаря, я сорвал засов. И что же? Тверской владыка Евфимий, которого я до этого самого дня видел лишь издалека во время празднеств, отпрянул назад: «Караулил, что ли?» Не зная что ответить, я молча поклонился. Евфимий вместо того, чтоб пройти, посторонился, и во двор въехал всадник в белом митрополичьем клобуке. Его сопровождали два конных инока и уверенно державшийся в седле отрок, одетый по-княжески в шапочку с собольей опушкой.

«Сколько мы должны тебе заплатить за постой?» – спросил мальчик, запуская руку в висевший на поясе кошелёк. «Ты не на постоялом дворе, отрок, а в обители. У нас все гости от Бога», – ответил я, удивляясь резкости своего тона. «Это хорошо, – не обиделся мальчуган, – купленные друзья ненадёжны». Почувствовав себя рядом с ним бестолочью, я растерянно оглянулся и понял, что владыка Евфимий испытывает то же самое. „ В годину невзгод дети взрослеют рано», – подал голос обладатель белого клобука. Два соскочивших с коней черноризца поспешили к нему: «Осторожно, отец Киприан». Киприан?! Итак, день ещё не наступил, а у меня уже в гостях митрополит, то и дело попадавший в опалу московского князя, а с ним тверской епископ, до сего дня не имевший времени посетить нашу обитель, и отрок, ищущий непродажных друзей…

Но тут я понял, что поторопился подытоживать список незваных гостей. В монастырский двор въехал крытый возок, запряженный парой рысаков. Из-под опущенного полога показалась узкая женская рука. Я не отношу себя к тем бедолагам, которые, стоит им завидеть женщину, забывают о своём сане. И всё же – Господи, каюсь! – в тот миг запамятовал обо всём, глядя на продолговатые тёмно-карие глаза и печально сомкнутые губы. Чувствуя, что вот-вот оторвусь от земли, я опустил голову – взгляд упал на длинные пальцы, сжимавшие свёрнутую трубочкой грамоту.

«Великая княгиня Евдокия с детьми путешествует к своему мужу великому князю Димитрию за Волгу и нуждается в кратковременном отдыхе, – вывел меня из забытья голос епископа. – Позаботься, Антоний, о них». В голосе владыки легко читалось нетерпение. Евфимию, по всей видимости, хотелось как можно быстрее передать гостей с рук на руки и вернуться незамеченным в Тверь. Его можно было понять. После смерти Алексия митрополитов на Руси объявилось больше чем певчих на клиросе, а никому из них этого ведь не скажешь, да и предугадать, кого завтра возвысит, а кого прогонит московский князь невозможно. Один из них, Пимен, сидит в заточении где-то под Тверью. А теперь ещё один по своей воле в наши края прибыл. Вот владыка и решил в убежище ему не отказать, но с глаз долой спрятать. Только почему вместе с Киприаном княгиня с малыми ребятами?