полная версия

полная версияАртиллерия

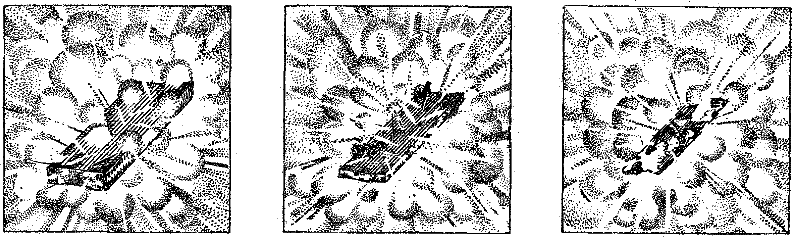

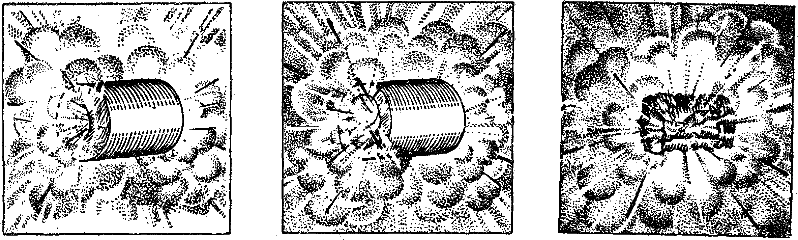

Рис. 54. Лента пороха: поверхность ее горения уменьшается незначительно

Рис. 55. «Макаронный» порох: поверхность его горения почти не уменьшается

Рис. 56. Зерно пороха с семью каналами: поверхность его горения увеличивается до момента распада верна

Рис. 57. Трубчатый «бронированный» порох: поверхность его горения непрерывно увеличивается

Все эти зерна сделаны из однородного плотного бездымного пороха; разница только в размерах и форме зерен.

Какая же форма самая лучшая? При какой форме зерна мы получим не убывающий, а наоборот, возрастающий приток газов?

Цилиндрическое зерно, как мы только что видели, удовлетворить нас не может.

Оказывается, далеко не удовлетворительно и зерно ленточной формы: как видно из рисунка 54, его поверхность будет тоже уменьшаться при горении, хотя и не так быстро, как поверхность цилиндрического зерна.

Значительно лучше трубчатая форма. – «макаронный порох» (рис. 55).

При горении зерен такого пороха их общая поверхность почти не будет изменяться, так как трубка будет гореть одновременно изнутри и снаружи. Насколько уменьшится поверхность трубки снаружи, настолько же за это время она увеличится изнутри.

Правда, трубка будет гореть еще с концов, и длина трубки будет уменьшаться. Но этим уменьшением вполне можно пренебречь, так как длина макаронного пороха во много раз больше его толщины.

Значит, можно считать, что изменения величины горящей поверхности здесь почти не произойдет. Это будет тем ближе к истине, чем длиннее зерно. Это уже лучше, чем убывающий приток газов. Новее же этого еще не достаточно: нужен возрастающий приток.

Возьмем цилиндрический порох с несколькими продольными каналами внутри каждого зерна (рис. 56).

Снаружи поверхность цилиндрика будет при горении уменьшаться.

А так как каналов несколько, то внутренняя поверхность будет увеличиваться быстрее, чем уменьшается наружная.

Стало быть, общая поверхность горения будет возрастать. А это значит, что приток газов будет увеличиваться. Давление, как будто, не должно падать.

На самом деле это не так. И этот порох не дает увеличивающихся порций газа до конца своего горения.

Посмотрим на рисунок 56. Когда стенка зерна прогорит, оно непременно распадется на несколько кусков. А поверхность этих кусков по мере горения неизбежно будет уменьшаться, и давление резко упадет.

Выходит, что и при этой форме нам не получить постоянного увеличения притока газов по мере горения.

Приток газов будет увеличиваться только до распада зерен.

Возьмем опять макаронный порох. Но на этот раз покроем наружную поверхность каждого зерна таким составом, который сделал бы ее негорючей (рис. 57).

Тогда все зерна будут гореть только изнутри, по внутренней поверхности, которая при горении увеличивается.

Это означает, что мы будем иметь все увеличивающуюся и увеличивающуюся поверхность. Значит, с самого начала горения и до самого конца приток газов будет увеличиваться.

Здесь никакого распада быть не может.

Этот порох называется «бронированным». Его наружная поверхность как бы забронирована от воспламенения.

До некоторой степени это может быть осуществлено, например, с помощью камфары, понижающей горючесть пороха. Вообще же бронирование пороха – дело очень не легкое, и полного успеха здесь еще не достигнуто.

При горении бронированного пороха уже можно добиться постоянного давления.

Такое горение, при котором приток газов увеличивается, называется прогрессивным, а горящие так пороха – прогрессивными.

Из приведенных нами порохов до конца прогрессивным является лишь бронированный порох.

Однако это отнюдь не умаляет достоинств применяемых ныне цилиндрических порохов с несколькими каналами. Нужно лишь * умело подбирать их состав и размеры зерен.

Можно добиться прогрессивного горения и другим способом.

Если мы какими-нибудь путями сможем по мере горения получить увеличение его скорости, то и тогда мы тоже получим прогрессивное горение.

Таким образом, имеет значение не только форма, но и состав и скорость горения зерен пороха.

Подбор их – один из основных рычагов нашего управления процессом горения и распределения давления в канале ствола артиллерийского орудия.

Выбор зерен соответствующего размера, состава и формы позволяет избежать резкого скачка давления, более равномерна распределить его в стволе, позволяет нам выбросить снаряд с наибольшей скоростью и с наименьшим вредом для орудия.

Глава пятая

От снаряда с фитилем к снаряду с секундомером

Ядро и граната

«Мы пошли на вал – возвышение, образованное природой и укрепленное частоколом. Там уже толпились все жители крепости. Гарнизон стоял в ружье. Пушку туда перетащили накануне. Комендант расхаживал перед своим малочисленным строем. Близость опасности одушевляла старого воина бодростью необыкновенной. По степи, не в дальнем расстоянии от крепости, разъезжали человек двадцать верхами…

Люди, разъезжающие в степи, заметя движение в крепости, съехались в кучку и стали между собою толковать. Комендант велел Ивану Игнатьичу навести пушку на их толпу, и сам приставил фитиль. Ядро зажужжало и пролетело над ними, не сделав никакого вреда. Наездники, рассеясь, тотчас ускакали из виду, и степь опустела».

Так описывает Пушкин в «Капитанской дочке» работу артиллерии Белогорской крепости. Работа эта, как видите, не была особо плодотворной.

Ядро, выпущенное комендантом Белогорской крепости, перелетело. Но если бы даже Иван Игнатьич не промахнулся, все равно его ядро сделало бы немного. Мало чем отличалось оно от старинных каменных ядер. Это был просто-напросто чугунный шар чуть-чуть побольше крупного яблока. Конечно, такой снаряд мог вывести из строя неприятельского солдата только в том случае, если попадал прямо в него. Но стоило ядру пролететь хотя бы за полметра от человека, – и тот оставался жив и невредим. Только попадая в густую толпу, ядро могло вывести из строя несколько человек.

Надо, впрочем, сказать, что артиллерия Белогорской крепости не была последним словом техники даже для своего времени. В том же самом восемнадцатом веке существовали уже разрывные снаряды. Такие снаряды – их называли гранатами и бомбами, – разрываясь, покрывали своими осколками площадь радиусом в десять-пятнадцать шагов.

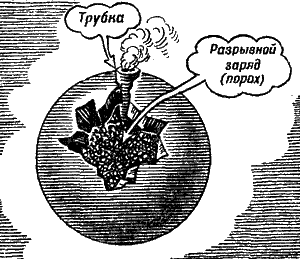

Рис. 58. Разрывная граната начала восемнадцатого века

Чугунный шар отливали полым и наполняли его порохом (рис. 58).

В оставленное отверстие вставляли короткий фитиль. Этот фитиль загорался от раскаленных пороховых газов при выстреле и горел несколько секунд. Когда фитиль догорал до конца и огонь доходил до пороха, происходил взрыв. Граната (бомба) разрывалась на части и осколками поражала людей, находившихся поблизости.

Вскоре вместо фитиля стали вставлять в отверстие – «очко» – гранаты деревянную трубку, наполненную пороховым составом.

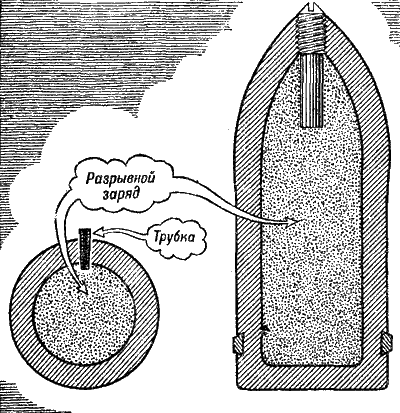

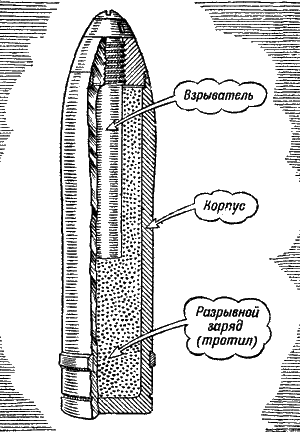

В шаровую гранату, однако, можно поместить очень мало пороха. Такая граната слаба. Она и летит плохо, и осколки ее разлетаются недалеко. Продолговатый снаряд гораздо выгоднее (рис. 59).

Как только сумели уделать устойчивым в полете продолговатый снаряд, от шаровых гранат сразу же отказались. Они стали достоянием музеев.

Но и дымный порох не так уж хорош для снаряжения гранаты: он обладает сравнительно небольшой силой, плохо разбрасывает осколки. Теперь существуют гораздо более сильно действующие – бризантные (дробящие) взрывчатые вещества: пироксилин, мелинит, тротил. Ими и стали вместо пороха наполнять снаряды. Благодаря этому снаряды стали лучше разрушать, постройки и окопы врага, а их осколки стали разлетаться с большей силой и скоростью. Успехи техники – в особенности химии – позволили выбрать такое взрывчатое вещество, которое совсем безопасно при перевозке и в обращении, не боится толчков и ударов и взрывается только под действием особого «детонатора». Это вещество – тротил, которым теперь обычно снаряжают почти все снаряды.

Рис. 59. В продолговатом снаряде помещается больше взрывчатого вещества, чем в шарообразном снаряда того же калибра

Как действует граната

«Был теплый августовский день. Из окопа на бугре мне было хорошо видно все поле боя. Отчетливо доносился треск германского пулемета. Этот пулемет очень мешал нам, не давал поднять головы ни одному стрелку. Где скрывается пулемет, – определить было невозможно, несмотря на его громкий надоедливый треск.

Вдруг одна из наших 152-миллиметровых гранат случайно разорвалась у самого корня старого дуба, стоявшего одиноко между нашими и германскими окопами. Могучее дерево вздрогнуло и, словно нехотя, поднялось на воздух. Беспомощно повисли над столбом дыма вырванные из земли корни. Через мгновение дуб тяжело рухнул на землю.

И тут-то я заметил то, что искал так долго: пулеметное гнездо. Отчетливо было видно теперь в бинокль перекрытие блиндажа: оно состояло из четырех слоев бревен, положенных друг на друга. Пониже чернела длинная щель – бойница для пулемета. Все это отлично маскировалось высокой травой и низко склоненными ветвями дерева, пока оно было цело.

Наши артиллеристы тоже заметили пулеметное гнездо: одна за другой начали разрываться возле него гранаты. Вот один из разрывов окутал его дымом. И в это же время, точно брызги воды, в которую с размаху бросили камень, полетели во все стороны бревна.

Германский пулемет замолк. Мы свободно вздохнули и стали быстро продвигаться вперед…

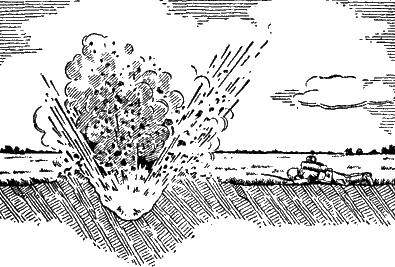

Вечером, когда бой затих, я пошел взглянуть на „работу“ артиллерии. Без труда нашел я знакомое место: вот вывороченный с корнями дуб; глубокими ямами, воронками, вырытыми нашими снарядами, усеяно вокруг все поле.

Я залез в одну из воронок. Она пришлась мне как раз по шею. Так велика была она, что в ней легко могли бы укрыться пятнадцать человек.

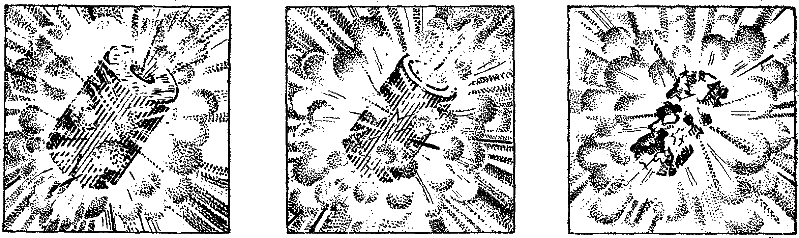

Рис. 60. Такие воронки получаются при разрыве гранат разных калибров, если взрыватель установлен на фугасное действие

А где же блиндаж с четырехелойным перекрытием? Его нет: на его месте – большая яма. На самом дне ее виднеются поломанные, расщепленные столбы: здесь-то и было пулеметное гнездо. Теперь тут все засыпано землей.

Шагах в десяти мне удалось разыскать щит пулемета; в другом месте валялся помятый германский шлем. Больше никаких следов пулемета найти не удалось…»

Так рассказывает участник империалистической войны об одном из ее боевых эпизодов.

Вы видите, что современные гранаты действуют несравненно сильнее, чем ядра Белогорской крепости.

Конечно, разрушительное действие гранаты зависит от ее калибра и веса и от того, как велик ее разрывной заряд. Например, в воронку от разрыва 122-миллиметровой гранаты можно спрятаться только по пояс, а в воронку 76-миллиметровой гранаты – всего лишь по колено. Зато в воронку 305-миллиметровой гранаты можно упрятать целую деревенскую хату, а разрыв 420-миллиметрового снаряда вырывает такую глубокую яму, что в нее поместился бы городской одноэтажный дом (рис. 60).

Взрыв 420-миллиметрового снаряда выбрасывает больше 250 кубических метров земли; чтобы вынуть столько земли шестидесяти хорошим землекопам надо работать целый день, а чтобы ее увезти, необходимо тридцать больших железнодорожных платформ! Способность гранаты производить разрушение силой взрыва называют ее «фугасным действием».

О величине фугасного действия, о силе гранаты можно судить по размерам воронки: чем больше воронка, тем больше, следовательно, и фугасное действие гранаты.

Фитиль и жало

Фугасное действие гранаты зависит не только от ее калибра, но еще и от того, в какой момент она разорвется. Та самая 420-миллиметровая граната, о которой мы сказали, что она вырывает воронку величиной с дом, может совсем не вырыть воронки, если только она разорвется не во-время.

Для получения наибольшего фугасного действия важно, чтобы граната разорвалась не в тот самый момент, когда она ударится, а чуть позже, – уже углубившись в землю. Небезразлично также, на какую именно глубину успеет уйти граната в землю: разрыв гранаты должен произойти не слишком рано и не слишком поздно.

Если граната еще до разрыва заберется слишком глубоко в почву, может случиться, что взрыв окажется не в силах выбросить всю лежащую над снарядом землю; взрыв только спрессует, уплотнит почву, образуя как бы пещеру в том месте, где произошел разрыв снаряда.

Воронки при этом не получится вовсе.

Такой взрыв под землей называют «камуфлетом» (рис. 61). Чаще всего камуфлеты получаются на совсем мягком грунте, например, на болоте.

Рис. 61. Граната ушла слишком глубоко в почву и получился «камуфлет»

Когда граната разорвется чересчур рано, не успев углубиться в землю или в другую преграду, – большая часть газов, образовавшихся при ее взрыве, уйдет вверх и в стороны; фугасное действие гранаты при этом невелико.

Высчитано, что фугасное действие будет наилучшим, если взрыв произойдет через 0,03-0,05 секунды после того, как граната коснулась земли, – не раньше и не позже.

В этом случае фугасное действие гранаты проявится в полной мере: упругие газы, образовавшиеся при взрыве, выбросят своим напором целый фонтан земли, выроют глубокую воронку, произведут большие разрушения.

Как же добиться, чтобы взрыв получился как раз вовремя?

Для этого гранату надо снабдить очень точно работающим механизмом, который управлял бы ее взрывом, вызывал бы его в срок.

Старинный фитиль или деревянная трубка тут уже не годятся: ведь они горят неровно; нельзя точно рассчитать, когда они догорят.

В старину бывало так: граната уже упала, а фитиль или трубка еще не догорели. Находились смельчаки, которые хватали упавшую гранату и успевали далеко отбросить ее пока фитиль еще шипел, догорая.

Граната разрывалась, но уже не причиняла вреда. Иной раз удавалось попросту потушить фитиль или вырвать трубку. А нередко фитиль и сам потухал во время полета снаряда, – тогда граната совсем не разрывалась.

К тому же, старинные гранаты шаровой формы почти не углублялись в землю, и фугасное действие их было ничтожно; в лучшем случае разрушали они силой взрыва лишь наземные постройки.

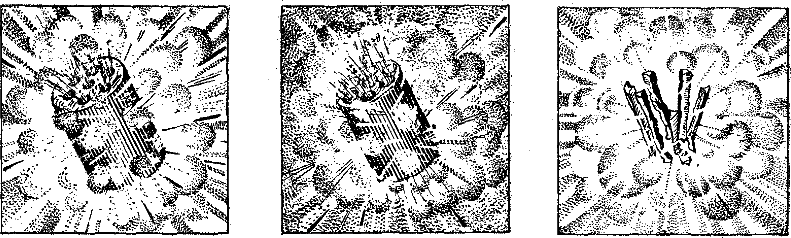

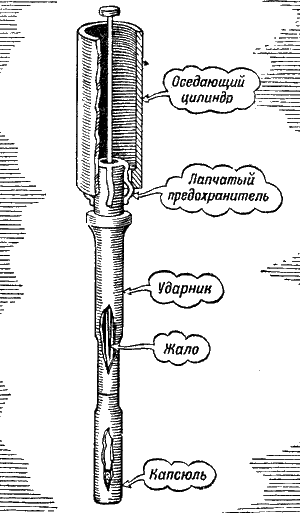

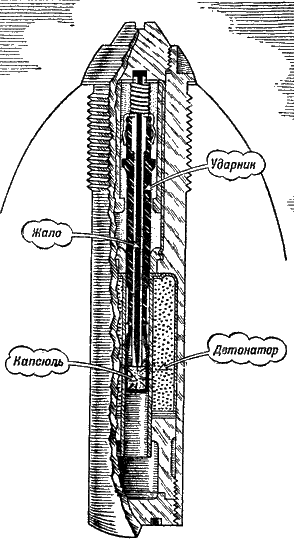

Рис. 62. Так расположены до выстрела главные части взрывателя

Техника двадцатого века снабдила гранату остроумным, сложным и точным механизмом – «взрывателем».

Принцип его действия легко понять, если представить себе остро отточенный карандаш с надетым на него наконечником. Наконечник надет так, что он прикрывает острие карандаша, но не касается его. Если же нажать рукой на наконечник, он надвинется на карандаш плотнее, упрется в его острие.

Рис. 63. Современная тротиловая граната

Теперь вообразите вместо карандаша ввинченный в снаряд стальной стержень с острым концом – «жалом». Вместо легкого наконечника представьте себе узкий и длинный металлический стаканчик-«ударник» с капсюлем на самом его дне (рис. 62). А вместо руки представьте себе инерцию, толкающую этот стаканчик с капсюлем вперед – на острие жала.

Пока снаряд летит, капсюль не касается жала: их разделяет расстояние в несколько сантиметров. Но вот летящий с большой скоростью снаряд налетает на преграду и резко тормозится. Тяжелый ударник продолжает еще по инерции двигаться вперед вместе с находящимся на его дне капсюлем.

Капсюль натыкается на жало, а от этого сразу же происходит взрыв ударного состава. Взрыв этот передается детонатору – сильному взрывчатому веществу, помещенному во взрывателе по соседству с ударником. А детонатор подобран так, чтобы от его действия взорвался весь разрывной заряд снаряда.

На все это уходит лишь несколько сотых долей секунды – как раз то время, которое нужно снаряду, чтобы достаточно углубиться в землю.

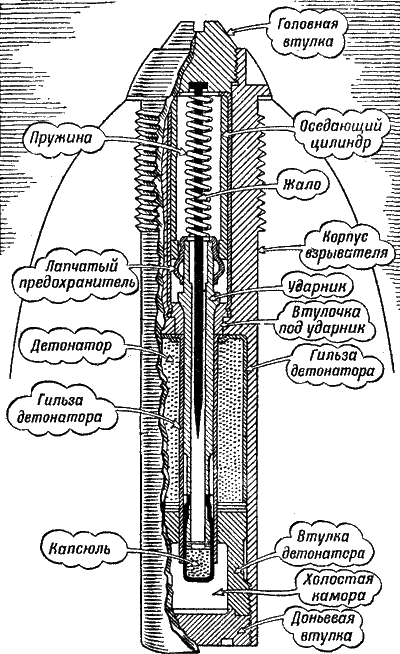

Ударник, капсюль и жало помещены для удобства в стальную трубку, которую ввинчивают в «головное очко» гранаты (рис. 63). Сверху и снизу трубка завинчена «головной втулкой» и «доньевой втулкой» (рис. 64).

Рис. 64. Вот что помещается внутри взрывателя

Казалось бы, такая конструкция проста и удачна. Однако в ней был бы существенный недостаток. Ведь если мы уроним снаряд с таким взрывателем при переноске или при погрузке, или просто сильно встряхнем его на каком-нибудь ухабе дороги, ударник непременно сдвинется, капсюль наколется на жало, и взрыва не избежать. О таком взрывателе «простого устройства» смело можно было бы сказать, как и об орудии четырнадцатого века, что он более опасен своим войскам, чем противнику.

Приходится усложнять устройство взрывателя, чтобы сделать его безопасным для своих собственных бойцов.

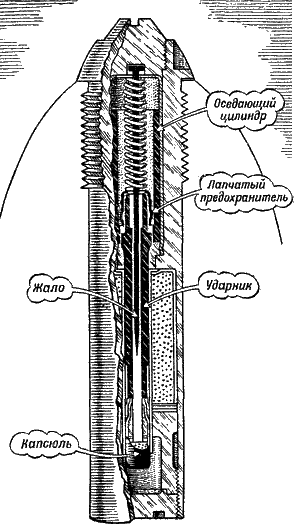

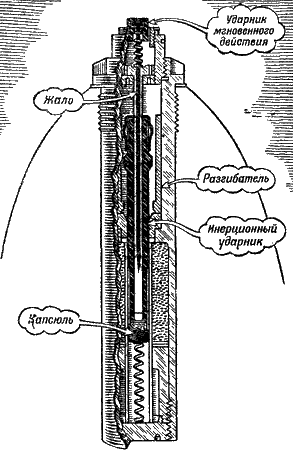

Для этого, как видно из рисунков 62 и 64, на ударник надевают сверху медный «лапчатый предохранитель». Своими лапками он упирается в медный «оседающий цилиндр». Этот оседающий цилиндр и не дает ударнику сдвинуться вперед, если снаряд встряхнуло на ухабе или его уронили при переноске.

При выстреле происходит резкий толчок. Снаряд срывается с места действием громадной силы, которая в сотни раз превосходит силу обычного удара – на ухабе или при случайном падении. Тяжелый оседающий цилиндр по инерции стремится остаться на месте и поэтому «оседает» на ударник и разгибает лапки предохранителя (рис. 65). Цилиндр этот называют также «разгибателем».

Лапки разогнулись – и ударник теперь свободен: ничто уж не мешает ему двинуться вперед при ударе снаряда о преграду, а значит, и капсюлю ничто не мешает наколоться на жало.

Но это еще не все.

Несмотря на все предосторожности, случается изредка, что капсюль взрывается от толчка, который снаряд получает в начале движения по каналу ствола орудия.

Если этот взрыв передастся детонатору, немедленно взорвется весь снаряд, орудие будет разорвано, люди, работающие у орудия, пострадают.

Чтобы даже изредка не случались такие беды, в большинстве взрывателей делают еще одну страховку: покамест ударник не двинулся вперед, капсюль помещен отдельно от детонатора, в прочную втулку, массивные стенки которой составляют так называемую «холостую камору» (рис. 64).

Теперь, если и произойдет случайный взрыв капсюля, он все равно не передастся детонатору. Газы распространятся по холостой каморе: стенки втулки достаточно прочны, чтобы выдержать взрыв маленького капсюля, а асбестовая прокладка не пропустит к детонатору тепло, выделившееся при взрыве.

Рис. 65. В момент выстрела оседающий цилиндр смял лапки предохранителя и надвинулся на ударник

Рис. 66. В момент удара о преграду ударник по инерции продвинулся вперед и капсюль накололся на жало

Все это предохранительное устройство нисколько не мешает взрыву снаряда в тот момент, когда этот взрыв нам нужен, то-есть при ударе снаряда о преграду, например, о землю. В этом случае, как вы уже знаете, ударник пойдет вперед, ас ним вместе капсюль выйдет из холостой каморы и окажется как раз по соседству с детонатором (рис. 66). Теперь взрыв капсюля беспрепятственно передастся детонатору.

Так именно устроен один из взрывателей-УГТ. Вот как расшифровывается это название: Универсальный, то-есть подходящий к снарядам разных калибров; Головной, то-есть ввинчивающийся в голову снаряда; Тетриловый, то-есть содержащий детонатор из тетрила – сильно действующего взрывчатого вещества.

Изучая рисунки 64, 65 и 66, вы заметили, вероятно, еще одну деталь – пружину, которая надета на «жало» и упирается в ударник.

Для чего нужна эта пружина?

А вот для чего. Как вы узнаете из следующей главы, сопротивление воздуха заставляет снаряд уменьшать при полете свою скорость. Будь ударник совершенно свободен, он должен был бы по инерции пойти вперед задолго до падения снаряда, взрыв произошел бы где-то на середине пути, а не возле цели.

Пружина и поставлена для того, чтобы держать ударник на месте, когда лапки предохранителя уже разогнуты. Но упругость пружины так рассчитана, что ударник легко сжимает ее при резком толчке – в момент падения снаряда. Тогда уже пружина не в силах помешать действию взрывателя.

По живой цели

Почти каждый побывавший на» войне знает такие случаи: неприятельская граната разорвалась в двух шагах от бойца, могучая волна горячего воздуха подхватила его и бросила в сторону; боец потерял сознание, но, очнувшись, он убеждается, что даже не ранен, а только сильно ушиблен, – как говорят, «контужен».

В чем дело? Как могло получиться, что человек остался жив в двух шагах от разрыва гранаты?

Объяснение очень простое. Обыкновенный взрыватель обеспечивает хорошее фугасное действие гранаты: она хорошо разрушает окопы и другие укрепления; при ее разрыве образуется большая воронка. Но зато в этой же воронке застревает и большая часть осколков разорвавшейся гранаты, а остальные летят вверх и падают на землю, уже потеряв свою силу. Вот почему граната плохо поражает в этом случае осколками (рис. 67).

Рис. 67. Когда граната углубляется в землю, получается глубокая «воронка», а осколки летят вверх

На не всегда ведь вам нужно разрушать окопы и укрепления. Если вы захотите, например, вывести из строя побольше наступающих неприятельских пехотинцев, то большая воронка вам вовсе не понадобится. Вы захотите, наоборот, чтобы граната дала возможно больше смертоносных осколков.

Для этого надо, чтобы граната разорвалась, едва коснувшись земли, не успев еще в нее углубиться.

Так и бывает, если граната, снабженная взрывателем УГТ, упадет на каменистый, твердый грунт. В этом случае граната не успеет за 0,03-0,05 секунды сильно углубиться в грунт.

Она выроет совсем небольшую воронку, но зато осколки хорошо разлетятся в стороны, поражая все живое вокруг.

Получается, что граната, снабженная взрывателем УГТ, хорошо разрушает окопы только в мягкой почве, а осколками хорошо поражает неприятельскую пехоту лишь в тех случаях, когда эта пехота расположилась на твердом грунте.

Это не особенно удобно: неприятельская пехота не всегда ведь ходит лишь по твердому грунту, и окопы она роет не только в мягкой земле.

Было бы лучше получить возможность управлять действием гранаты по своему желанию: например, стреляя по живой цели, даже на мягком грунте, разорвать снаряд прежде, чем он углубится в землю.

Это вполне возможно: надо только несколько усложнить устройство взрывателя-так, чтобы он мог действовать по-разному в разных случаях.

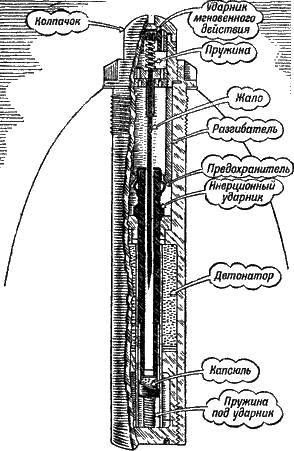

Рис. 68. Так устроен взрыватель УГТ-2

Рис. 69. Пружина послала инерционный ударник вперед-капсюль сблизился с жалом; ударник мгновенного действия высунулся вперед

Вы уже познакомились со взрывателем УГТ. Он действует сравнительно медленно. Это-хороший, надежный взрыватель фугасного действия.

А есть взрыватель и другого образца – УГТ-2 (рис. 68). По своей конструкции он похож на взрыватель УГТ. В нем такой же заостренный стальной стержень и тяжелый стаканчик-ударник с капсюлем на дне, такой же разгибатель и лапчатый предохранитель. Отличается же он от взрывателя УГТ двумя особенностями: во-первых, он снабжен навинтным колпачком, во-вторых, он имеет пружину не над ударником, как УГТ, а под ним – снизу.