полная версия

полная версияАртиллерия

Отдача при выстреле неизбежна. Мы ее испытываем при стрельбе из огнестрельного оружия – из револьвера или из ружья. Она неизбежна и в орудии, но тут она во много раз сильнее.

Причиняет ли отдача неприятности? Несомненно. Если ствол закреплен на лафете, отдача резко толкает орудие, что способствует расстройству всех его механизмов. Орудие откатывается назад, а иногда и подпрыгивает. Из-за отдачи орудие нельзя делать слишком легким: оно будет тогда менее устойчиво, будет сильнее подпрыгивать.

После отката орудие приходится накатывать, – это отнимает время, уменьшает скорострельность.

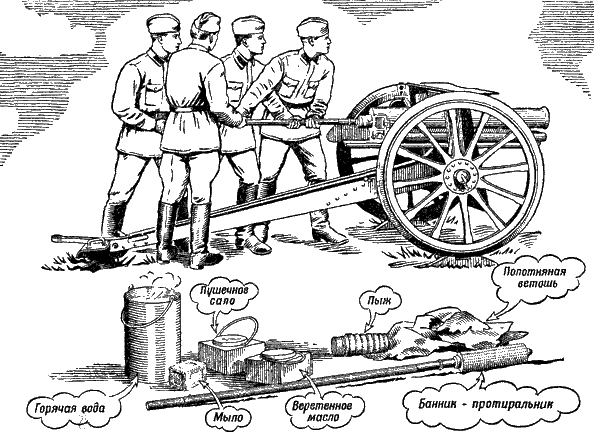

Рис. 42. Так приходилось работать артиллеристам при обороне Севастополя в 1855—1856 годах

Какие затруднения причинял откат всего орудия, показано на рисунке 42. Перед нами одна из батарей, принимавших участие в героической обороне Севастополя в 1855—1356 годах. Перед выстрелом артиллеристам приходилось отбегать от орудия в стороны. После отката орудия – снова подбегать к нему и, зарядив его, с трудом накатывать на прежнее место. Между выстрелами проходило не менее одной-двух минут.

Совсем избавиться от отдачи мы никак не можем. Откат же всего орудия можно устранить. Достаточно для этого сделать прочный лафет и закрепить его так, чтобы он не двигался.

Так и делали в некоторых небольших орудиях старых систем. Но в современных мощных орудиях отдача получается такой сильной, что ее результат – откат – так просто не уничтожишь.

Однако бороться с неудобствами, причиняемыми откатом, все же нужно и можно. Для этого современные орудия устроены так, что при выстреле откатывается не все орудие, а только его ствол. Лафет же закрепляется и при выстреле почти неподвижен.

Откат ствола тормозится, а после отката ствол возвращается в первоначальное положение.

Все это выполняется с помощью противооткатных приспособлений. Как они устроены, мы узнаем несколько позже.

В самых последних образцах современных орудий, помимо противооткатных приспособлений, уменьшают скорость отката еще другим способом: напору газов, давящих на затвор назад, противопоставляют силу, которая толкает ствол вперед.

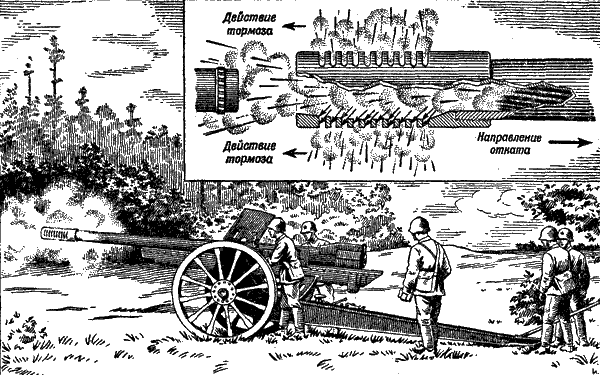

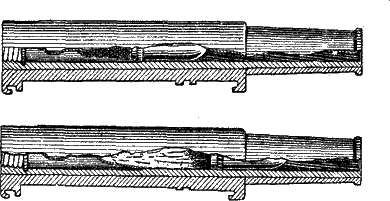

Рис. 43. Дульный тормоз заставляет вылетающие при выстреле пороховые газы тормозить откат ствола

Где найти эту силу?

Оказывается, к борьбе с откатом можно привлечь те самые газы, которые вылетают при выстреле из дула ствола вслед за снарядом (рис. 43).

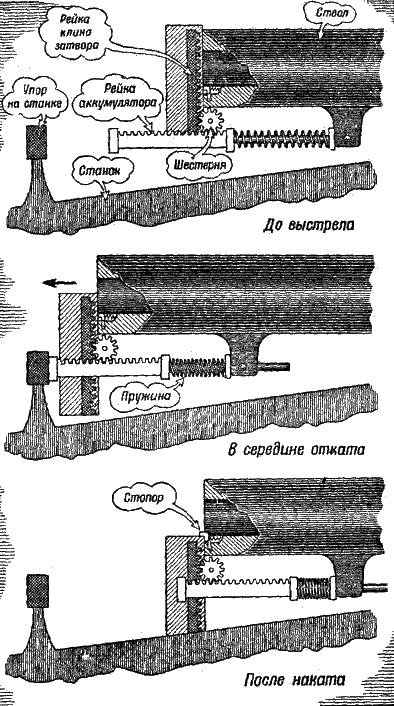

Рис. 44. Полуавтоматический затвор (упрощенная схема). Сверху вниз: затвор закрыт; начало открывания затвора: затвор открыт, пружина взведена и готова закрыть затвор, как только кончится заряжание

На дульную часть навинчивают трубу с прорезями или щелями. Она свободно пропускает снаряд. Вырывающиеся же за снарядом и расширяющиеся сразу по выходе из дула газы ударяют по пути в стенки щелей трубы. Они дают трубе, а вместе с ним и стволу толчок вперед. Это и уменьшает энергию отката.

Такую трубу называют дульным тормозом.

Так выбрасываемые из дула газы используются для уменьшения энергии отката.

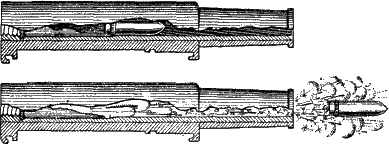

В некоторых современных орудиях энергия отката ствола используется для полезной работы: она производит открывание и закрывание затвора. Затвор после выстрела сам открывается и выбрасывает гильзу. А при заряжании – сам закрывается. При таком устройстве нужно только заряжать орудие и, когда затвор закроется, оттягивать курок.

Такие затворы называются полуавтоматическими. Принцип их действия показан на рисунке 44. Есть оружие, в котором и заряжание, и выстрел тоже производятся энергией отдачи. Это – автоматическое оружие. Полностью автоматичны все пулеметы и некоторые орудия небольшого калибра.

Так частично и энергию, отката можно, если подойти к ней умело, перевести из бесполезной и даже вредной для орудия работы в полезную.

Отчего «умирает» орудие?

Если отдача и сокращает жизнь орудия, то очень незначительно.

Отчего же орудие «заболевает» и «умирает»?

Мы не рассмотрели еще одного действия газов – давления на стенки ствола. Оно стремится разорвать ствол.

Вспомним, что давление газов очень велико; оно доходит до 4 000 килограммов на один квадратный сантиметр; очень велика и температура газов, достигающая иногда 3000 градусов. Мы уже знаем, что значат эти числа.

Чтобы ствол не разорвался, его делают из хорошей, крепкой стали. Стенки его должны быть значительной толщины.

Казалось бы, чем толще мы сделаем стенки, тем прочнее будет ствол. Ничего, как будто, сложного в изготовлении прочного ствола нет.

На самом деле это далеко не так. К сожалению, одним утолщением стенок ствола прочности не достигнуть.

Это очень легко понять, если представить себе на минуту, что ствол сделан не из металла, а из резины.

Где больше всего растянется резина при выстреле из такого ствола?

Это нетрудно проверить даже без выстрела. Вырежем резиновое кольцо и вдвинем в него конический брусок. Кольцо растянется.

Но как?

Больше всего растянется внутренний слой кольца. А наружные слои растянутся очень мало или вовсе не растянутся. Это показывает, что они или принимают очень малое участие в сопротивлении давлению изнутри, или вовсе не сопротивляются (рис. 45).

Рис. 45. Внутренние слои металла нескрепленного ствола работают больше, чем наружные

Так же точно обстоит дело и с металлом ствола.

Не весь металл ствола, сопротивляясь давлению, работает одинаково. Металл на внутренней поверхности ствола выносит на себе наибольшую тяжесть давления.

Чем дальше от канала к наружной поверхности,

тем меньше работа металла. Поэтому стенки стволов нет никакого смысла делать очень толстыми: дело не только в толщине. Дело в том, чтобы облегчить работу внутреннего слоя, перенести часть ее на внешние слои.

Каким же способом заставить наружные слои металла принять большее участие в общей работе сопротивления давлению?

Такой способ нашли и широко применяют в современной артиллерии: ствол орудия делают теперь не из одной, а из двух труб – одна в другой.

Вот как делают такой ствол. Наружную трубу берут с каналом, чуть более узким, чем внутренняя труба; обычным путем вставить внутреннюю трубу в наружную уже нельзя. Тогда наружную трубу нагревают. Она расширяется. Когда она достаточно расширится, надвигают ее на внутреннюю трубу. Получается ствол, состоящий из двух труб.

Затем стволу дают остынуть. Наружная труба, остывая, будет стремиться сжаться, вернуться к своему прежнему размеру; но сжатию ее мешает внутренняя труба. Наружной трубе не остается ничего другого, как только сжать внутреннюю трубу. Сама же она при этом останется несколько растянутой. Она будет все время напряжена и готова к сопротивлению.

Что же произойдет при выстреле?

При выстреле давление газов будет стараться раздуть сначала внутреннюю трубу. Но ведь она крепко сжата наружной трубой. Поэтому внутренняя труба не сопротивляется растяжению до тех пор, пока не будет растянута давлением до тех размеров, которые она имела перед сжатием наружной трубой. А наружная труба? Она уже и так растянута, а здесь ей еще приходится растягиваться. Ясно, что она сразу же начнет сопротивляться этому растяжению. И, как видим, раньше внутренней трубы. Так мы заставляем работать не только внутренние, но и наружные слои металла.

Ствол, сделанный таким способом из двух труб, сжимающих одна другую, оказывается гораздо прочнее простого, несоставного (нескрепленного) ствола той же толщины.

Стволы составляются не только из двух, но иногда из трех и даже четырех труб. Называют такие составные стволы скрепленными.

Скрепленный ствол хорошо сопротивляется разрыву и очень прочен. Но все же главную тяжесть работы несет на себе внутренний слой металла. Это он, несмотря на скрепление, подвергается наибольшему давлению и нагреву. Поэтому естественно, что именно здесь металл «устает» раньше, чем в других слоях: он начинает крошиться, делается хрупким.

Не нужно забывать, что внутри ствол имеет нарезы, желобки. Они отделены друг от друга узкими выступами металла – полями нарезов. Вот эти-то выступы и начинают разрушаться в первую очередь. Орудие «заболевает»; оно уже не может выполнять свою работу так хорошо, как прежде.

«Болезнь» орудия, подобно туберкулезу, имеет ряд стадий. Сначала выкрашивание незначительно и не препятствует стрельбе (рис. 46). Затем оно начинает отзываться на скорости снаряда, на меткости стрельбы. Ведь исчезновение нарезов увеличивает камору, изменяет плотность заряжания, а значит, и давление

Рис. 46. Постепенное разрушение (разгар) нарезов орудия в канале. Наконец, выкрашивание заходит так далеко, ствол оказывается настолько изъеденным внутри, что стрельбу вести уже нельзя. Это – последняя стадия. Орудие становится негодным.

Итак, «смерть» орудия наступает от «внутренней болезни» ствола. Приходит в негодность только тонкий слой металла на внутренней поверхности ствола. Весь остальной организм орудия обычно еще вполне здоров и мог бы работать дольше.

Отчего же выкрашивается металл?

Вызывается это несколькими причинами.

Горячие пороховые газы нагревают металл, затем следует охлаждение его. Это способствует увеличению его хрупкости. Хрупкость еще более увеличивается от химического действия газов.

К тому же часть раскаленных газов в начале движения снаряда все же проникает быстрыми– струйками между снарядом и стенками ствола: медный поясок снаряда в самый первый момент выстрела еще не успевает плотно прижаться к стенкам ствола. Струйки газа действуют на металл подобно тому, как действует сильная горячая струя воды на лед: они «размывают» металл. Поэтому-то разгар ствола и начинается всегда в самом начале нарезов, у каморы.

Затем – трение пояска о нарезы. Оно вначале очень велико. Ведь поясок должен врезаться в нарезы, принять новую форму.

Все это, вместе взятое, приводит к тому, что орудие «умирает», вернее – «умирает» его ствол.

Сколько же лет живет орудие?

Будем говорить о деятельной, рабочей жизни орудия.

Ведь когда мы определяем, как долго служила нам только что перегоревшая, электрическая лампочка, мы, понятно, берем то время, которое она действительно горела. Например, 5-6 часов в день. Это время помножаем на число дней всей «жизни» лампочки. А остальное время мы просто не принимаем во внимание.

Рис. 47. «Туалет» артиллерийского орудия: как и чем чистят и смазывают его

Орудие работает только во время выстрела.

Какова же общая продолжительность рабочей жизни орудия? Чтобы вычислять ее, нужно знать время, в которое протекает выстрел, и число выстрелов, которое способен вынести ствол до полного своего износа.

Время, в которое протекает выстрел, обычно измеряется сотыми и даже тысячными долями секунды. Будем его считать за 0,01 секунды для обычных орудий и за 0,05 секунды для орудий сверхдальнобойных.

Число выстрелов до полного износа зависит от могущества орудия.

Чем могущественнее орудие, тем меньше это число, так как тем большее давление пороховых газов необходимо при каждом выстреле. Для средних по могуществу орудий дивизионной артиллерии это число в среднем равно 10 000 выстрелов. Для очень могущественных орудий, а в особенности для орудий сверхдальнобойных, оно уменьшается до 1 000, до 100 и даже до 50 выстрелов.

Значит, рабочая жизнь среднего по могуществу орудия равна 10 000 сотых секунды, или ста секундам: одной минуте и сорока секундам. А жизнь сверхдальнобойных орудий равна всего двум с половиной секундам!

Зато как деятельна эта жизнь!

За свой короткий «век» орудие может разрушить самые прочные укрепления неприятеля, вывести из строя тысячи его бойцов, нанести ему непоправимый урон…

Напомним, что до сих пор мы говорили только о долговечности ствола.

Долго ли живут остальные части орудия?

Жизнь их значительно дольше. Лафет и его механизмы расстраиваются и приходят в негодность не столько от стрельбы, сколько от перевозки. Особенно это стало заметно при переходе с конной тяги на механическую. Орудия, рассчитанные на малую скорость передвижения, приспособленные для перевозки лошадьми, обычно скоро изнашивались и приходили в негодность от тряски и ударов, неизбежных при больших скоростях. Пришлось вводить специальные подрессоривающие приспособления. Вместо железных шин стали применять резиновые. Эти меры продлили жизнь орудия. Сейчас можно считать, что орудие способно выдержать несколько тысяч километров пути.

Это значит, что орудие, если бы ствол его не заболевал, могло бы жить долгие годы.

«Омоложение» в артиллерии

Орудие любит заботу о себе и требует внимательного ухода (рис. 47). Если за орудием не будет тщательного ухода, жизнь его сократится в десятки раз,

Пороховые газы, особенно газы бездымного пороха, портят сталь ствола при выстреле. Поэтому совершенно необходимо производить чистку и смазку тотчас после окончания стрельбы, не давая продуктам горения пороха долго воздействовать на сталь ствола. Если не чистить и не смазывать ствол, появится ржавчина, ствол будет испорчен. Чем чаще производится чистка, чем тщательнее смазка, тем дольше сохраняется ствол.

Это – главная мера, способствующая сохранению «здоровья» ствола. Это, так сказать, «гигиена ствола».

А в помощь этому профилактическому средству есть еще иное – «хирургическое». Его применяют тогда, когда «болезнь» зашла уже очень далеко и одними «гигиеническими» мерами ничего не сделаешь.

Его применяют тогда, когда орудие находится при смерти.

Вспомним, что орудие «умирает», в сущности говоря, от «внутренней болезни» ствола: от разрушения тонкого слоя металла. Весь остальной металл ствола вполне «здоров».

Естественно возникла мысль о возможности замены не ствола в целом, а всего-навсего тонкого слоя металла внутри ствола.

Стали высверливать изношенный слой и вместо него вставлять в стволы тонкостенные трубы. Вместо замены тяжелого ствола достаточно теперь сменить легкую внутреннюю трубу, и «омоложенное» орудие снова может стрелять.

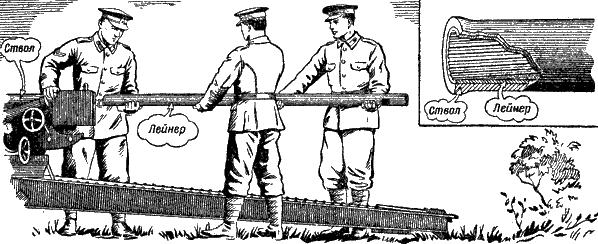

Эта тонкостенная труба носит название «лейнер» (рис. 48). «Лейнер» по-английски значит «рубашка».

Рис. 48. «Омоложение» орудия: в его ствол вставляют «лейнер»

Лейнер служит как бы рубашкой для ствола, изолируя его металл от образующихся при выстреле пороховых газов.

В некоторых современных орудиях, как наших, так и заграничных, лейнер вставляют сразу же при изготовлении ствола, не ожидая износа орудия. Поэтому лейнер – не только средство омоложения орудия. Он позволяет вместе с тем повысить могущество орудия, увеличить, например, его заряд.

Пусть поверхность канала ствола придет в негодность на две-три тысячи выстрелов раньше. Это теперь не так страшно: мы можем обновить ствол тут же на позиции. Достаточно лишь сменить лейнер. И стоимость этой операции «омоложения» орудия невелика. Зато, чем больше будет могущество орудия, тем больше будет скорость снаряда, тем дальше мы бросим снаряд.

Глава четвертая

Можно ли управлять взрывом?

Много дел в одно мгновение

Мы не раз уже говорили, что для зажигания заряда применяют капсюль. Взрыв этого капсюля дает вспышку, короткий луч огня. Учтем также, что заряды современных орудий составляются из довольно крупных зерен бездымного пороха – пороха плотного, с гладкой поверхностью.

Так вот, если мы попробуем зажечь заряд такого пороха с помощью одного только капсюля, то выстрела наверняка не последует.

Оказывается, взрывом капсюля зажечь боевой заряд трудно. Луч огня капсюля лизнет порох заряда, но в большинстве случаев не зажжет его.

Почему?

Потому же, почему нельзя зажечь спичкой крупные дрова в печке. Особенно, если поверхность у них гладкая. Недаром мы обычно разжигаем дрова лучинками. А если вместо дров взять полированные доски и бруски, то даже и лучинками разжечь их будет трудно.

Пламя капсюля слишком слабо для того, чтобы зажечь крупные, гладкие зерна заряда. Оно скользнет по их гладкой поверхности, но не зажжет их.

А сделать капсюль сильнее, положить в него больше взрывчатого вещества – нельзя. Ведь капсюль снаряжается составом,

в который входит гремучая ртуть. Это – дробящее взрывчатое вещество. Большее его количество может при взрыве повредить гильзу и причинить другие неприятности и разрушения.

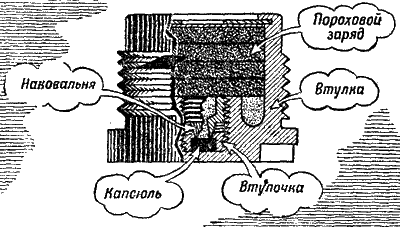

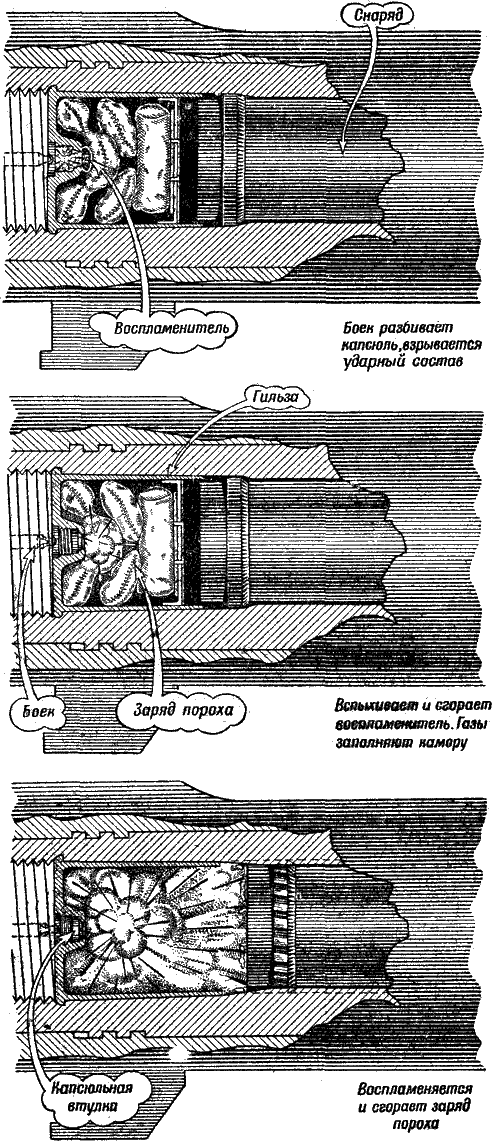

Рис. 49. Капсюльная втулка артиллерийского патрона

Как же нам, все-таки, зажечь заряд?

Воспользуемся «лучинками».

Возьмем небольшое количество мелкозернистого пороха. Такой порох легко зажжется от капсюля. Лучше взять дымный порох, так как поверхность его зерен более шероховатая и пламени есть за что зацепиться. Кроме того, дымный мелкозернистый порох, даже и при нормальном давлении, горит очень быстро, гораздо быстрее бездымного; образовавшиеся при его сгорании газы быстро повысят давление в зарядной каморе ствола, благодаря чему все зерна порохового заряда воспламенятся скорее.

Лепешки такого мелкозернистого пороха располагают за капсюлем, в капсюльной втулке (рис. 49). А иногда мелкозернистый порох, кроме того, помещают на дне гильзы, в особом мешочке, как это показано, например, на рисунке 50.

Рис. 50. Как происходит выстрел из орудия

Порция этого мелкозернистого дымного пороха называется воспламенителем.

Воспламенитель, сгорая, повышает давление в каморе. При повышенном давлении скорость воспламенения основного заряда увеличивается. Пламя почти мгновенно охватит поверхность всех зерен, и начнется горение порохового заряда.

В этом основное назначение воспламенителя.

Итак, значит, выстрел слагается из целого ряда событий (рис. 50).

Боек ударяет по капсюлю,

От удара бойка взрывается ударный состав, и пламя капсюля зажигает воспламенитель (мелкозернистый дымный порох).

Воспламенитель вспыхивает и превращается в газы.

Раскаленные газы проникают во все промежутки между зернами основного порохового заряда и воспламеняют его.

Воспламенившиеся зерна порохового заряда начинают гореть и в свою очередь превращаются в сильно нагретые газы.

Давление пороховых газов с огромной силой толкает снаряд.

Снаряд двигается по каналу ствола и вылетает из него.

Вот сколько событий происходит меньше чем за сотую долю секунды!

Как горят зерна пороха в орудии

Почему же нельзя сделать весь пороховой заряд из самого мелкого пороха?

Казалось бы, в этом случае ненужно было бы никакого специального воспламенителя.

Почему основной заряд составляется всегда из более или менее крупных зерен?

Потому, что мелкие зерна пороха – точно так же, как мелкие поленья, – сгорают быстрее, чем крупные.

Они сгорают чересчур быстро.

В самом деле, что получится, если весь заряд составить из очень мелких зерен?

Он мгновенно сгорит и превратится в газы.

Сразу же получится очень большое количество газов, и, значит, в каморе создастся очень высокое давление. Оно стремительно двинет снаряд по каналу ствола.

Но чем дальше будет двигаться снаряд в стволе, тем больше места будет освобождаться газам, тем слабее будет их давление: порох-то уже весь сгорел, и притока новых газов нет.

В начале движения мы получим очень большое давление, а к концу оно резко упадет (рис. 51).

Очень сильное, резкое давление газов, которое создается в начале выстрела, нанесет большой вред металлу ствола, сильно сократит жизнь орудия, а может быть, и разорвет его. А в то же время прирост скорости снаряда в конце движения его по стволу будет ничтожным.

Рис. 51. Слишком мелкий порох: заряд сгорел, и приток газов, толкающих снаряд, прекратился задолго до вылета снаряда из дула

Рис. 52. Слишком крупный порох: снаряд уже вылетел, а заряд еще не весь сгорел

Поэтому-то для заряда и не берут очень мелких зерен.

Но и слишком крупные зерна тоже не годятся для заряда: они не успеют сгореть за время выстрела. Снаряд вылетит из дула, а вслед за ним вылетят несгоревшие зерна (рис. 52).

Порох не будет использован полностью.

Размер зерен, вообще говоря, нужно подобрать так, чтобы пороховой заряд сгорел целиком незадолго до вылета снаряда из дула.

Тогда мы получим приток газов почти в течение всего времени движения снаряда по стволу и избегнем резкого скачка давления в начале движения снаряда.

Но орудия бывают разной длины – одни длиннее, другие короче.

Чем длиннее ствол орудия, тем дольше, при прочих одинаковых условиях, будет двигаться снаряд по стволу и тем, значит, дольше должен гореть порох.

Поэтому нельзя заряжать все орудия одинаковым порохом: в более длинных орудиях заряд нужно составлять из более крупных зерен, брать их большей толщины, так как продолжительность горения зависит, как мы скоро увидим, именно от толщины зерна.

Итак, оказывается, до некоторой степени можно управлять горением пороха в стволе. Изменяя толщину зерен, мы тем самым меняем и продолжительность их горения. Мы можем добиться притока газов в течение почти всего времени движения снаряда в стволе.

Что лучше: трубка или лента!?

Нам нужно не только, чтобы газы давили на снаряд в стволе все время; нужно еще, чтобы газы давили все время, по возможности, с одинаковой силой.

Казалось бы, для этого достаточно получить равномерный приток газов: тогда и давление будет держаться все время на одном уровне.

На самом деле это неверно.

Чтобы давление оставалось постоянным или, по крайней мере, не резко изменялось по величине, пока снаряд не вылетел еще из ствола, должны прибывать – вовсе не одинаковые, а, наоборот, все большие и большие порции пороховых газов.

Каждую следующую тысячную долю секунды приток газов должен возрастать.

Ведь снаряд движется в стволе все скорее и скорее. И свободное место в стволе – заснарядное пространство, где образуются газы, – растет все быстрее и быстрее. И, значит, чтобы заполнить это растущее пространство, порох должен давать с каждой долей секунды все больше и больше газов.

Но получить непрерывно возрастающий приток газов совсем не легко.

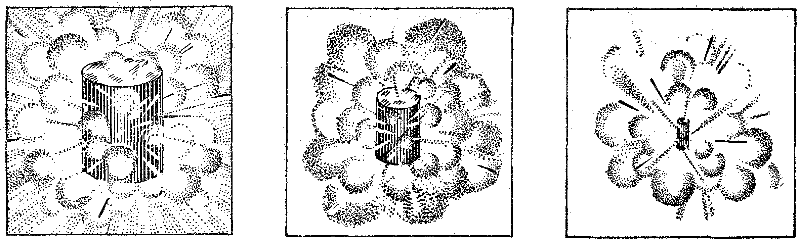

В чем тут трудность, поймет каждый, кто взглянет на рисунок 53.

Здесь изображено цилиндрическое зерно пороха: слева – в начале горения, в середине – спустя несколько тысячных секунды, справа – в конце горения.

Вы видите: горит только поверхностный слой зерна, и именно он превращается в газы.

В начале зерно – большое, поверхность его велика, и, значит, сразу выделяется много пороховых газов.

Но вот зерно наполовину сгорело: оно стало меньше, поверхность его уменьшилась, а значит, и газов выделяется теперь уже меньше.

А в конце горения поверхность совсем мала, и образование газов ничтожно.

То, что происходит с этим пороховым зерном, произойдет и со всеми остальными зернами заряда.

Выходит так, что чем дольше будет гореть пороховой заряд из таких зерен, тем меньше будет прибывать газов. А значит, и давление на снаряд будет ослабевать.

Но такое горение нас, конечно, совсем не устраивает.

Нам нужно, чтобы приток газов не убывал, а возрастал. Для этого поверхность горения зерен должна не уменьшаться, а увеличиваться.

Это зависит от формы зерен заряда.

На рисунках 53, 54, 55 и 56 представлены различные зерна пороха, применяемые в артиллерии.

Рис. 53. Цилиндрическое зерно пороха: поверхность его горения резко уменьшается