полная версия

полная версияАртиллерия

В любой трубке весь секрет заключается в том, что когда мы поворачиваем нижнее кольцо, устанавливая его на то или другое деление, то этим самым мы передвигаем и сквозной канал нижнего кольца.

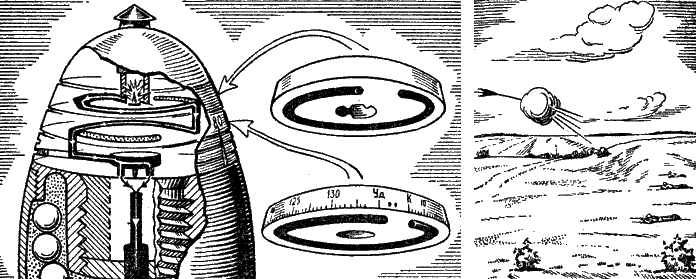

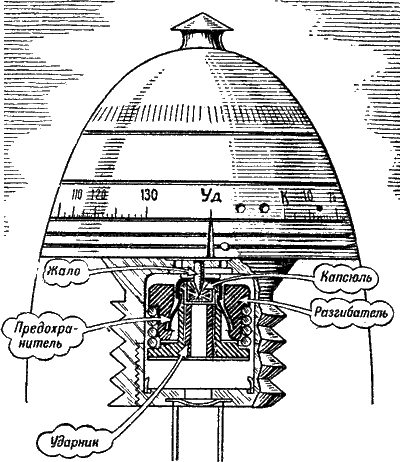

Рис. 88. Путь пламени в дистанционной трубке и действие ее, при установки на разрыв в воздухе

Для того чтобы понять, какое это имеет значение, нужно совершенно ясно представить себе путь пламени в дистанционной трубке (рис. 88).

Путь этот слагается из четырех частей. Первая часть – пламя бежит по желобку верхнего кольца трубки. Вторая часть – пламя пробегает по короткому сквозному каналу из верхнего кольца в нижнее. Третья часть – желобок нижнего кольца. Четвертая часть – весь оставшийся путь до «вышибного заряда».

Из всех этих отрезков пути самые длинные по времени – верхний и нижний желобки. При установке на полное время горения трубки пламени нужно пробежать верхний желобок до самого конца, только тогда оно может спуститься через кагал в нижний желобок. И снова – нужно пробежать весь нижний желобок от начала до конца, чтобы потом пуститься в дальнейший путь.

Но вот мы поворачиваем нижнее кольцо так, что сквозной канал соединяет теперь не конец верхнего желобка с началом нижнего, а середины обоих желобков. Это сразу сильно сократит путь пламени: теперь ему не нужно уже пробегать по обоим желобкам с начала до конца каждого: достаточно пробежать половину верхнего и затем половину нижнего. Путь пламени по времени сократится вдвое.

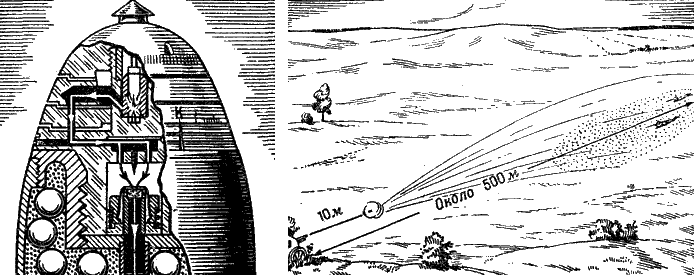

Рис. 89. Путь пламени в дистанционной трубке и действие ее при установке «на картечь»

Передвигая нижнее кольцо, можно, следовательно, изменять и время горения трубки.

Можно не только установить трубку на то или иное время горения, но и получить, при желании, почти мгновенный разрыв снаряда.

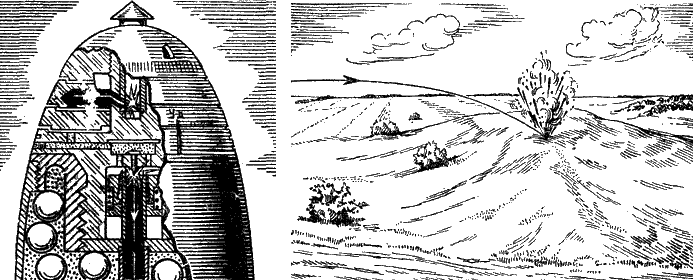

Рис. 90. Путь пламени в дистанционной трубке и действие ее при установке «на удар»

Передвигая нижнее кольцо, можно, следовательно, изменять и время горения трубки.

Можно не только установить трубку на то или иное время горения, но и получить, при желании, почти мгновенный разрыв снаряда.

Рис. 91. В момент встречи с преградой ударник продвинулся вперед и капсюль накололся на жало; так действует ударный механизм дистанционной трубки

Если установить нижнее кольцо буквой «К» против риски на тарели, то сквозной канал соединит самое начало верхнего желобка с самым концом нижнего желобка, огонь быстро передастся из головки трубки, от капсюля, внутрь снаряда (рис. 89). Шрапнель разорвется в 10-20 метрах от орудия и осыплет пулями площадь до 500 метров перед орудием.

Это так называемая установка «на картечь». Так устанавливают шрапнель, когда надо отразить атаку пехоты или конницы на орудия. Шрапнель действует при этом наподобие картечи. Некоторые дистанционные трубки прямо на заводе устанавливаются «на картечь».

Если же поставить против риски буквы «УД» на нижнем кольце, огонь из верхнего кольца не передастся вовсе в нижнее: ему помешает перемычка, против которой придется сквозной канал нижнего кольца (рис. 90).

Дистанционная часть трубки в этом случае не может вызвать разрыв снаряда.

Но у трубки есть еще и ударный механизм, подобный механизму взрывателя УГТ (рис. 91).

Когда разрыв снаряда не будет вызван дистанционным приспособлением, его вызовет другое приспособление – ударное; шрапнель разорвется, подобно гранате, от удара о землю.

Поэтому-то дистанционная трубка шрапнели и называется трубкой «двойного действия».

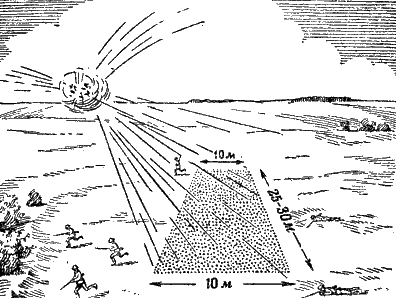

Рис. 92. Действие дистанционной гранаты; точками показано, на какой площади соколки ее наносят действительное поражение

Не одну только шрапнель снабжают дистанционной трубкой. Иногда ввертывают дистанционную трубку и в гранату. Тогда можно вызвать разрыв гранаты в воздухе (рис. 92), поразить воздушную цель (самолет) или же осколками достать бойцов, укрывшихся в окопах и ямах. Такую гранату обычно называют «бризантной» или «дистанционной» гранатой. Чаще всего применяют ее для стрельбы по самолетам.

Таким образом, дистанционная трубка находит теперь очень широкое применение, – не только в шрапнели, но и в гранатах, не только при стрельбе по наземным целям, но и при стрельбе по воздушным целям.

Однако у послушной, вообще говоря, дистанционной трубки бывают все же свои капризы: пороховой состав по-разному горит при разном атмосферном давлении, а на большой высоте, где давление совсем небольшое, трубка и вовсе тухнет; кроме того, трубка очень чувствительна к сырости.

Для предохранения от сырости трубку покрывают колпаком, который снимают только перед самой стрельбой.

Но не всегда это помогает: иной раз дистанционная трубка все же подводит.

Вот почему сейчас появились образцы более точной трубки, в которую для отсчета времени вставлен как бы часовой механизм, работающий с точностью до десятой доли секунды.

Стрельба снарядами с такими «секундомерами» выгодна тем, что часовой механизм действует очень точно и работа его почти не зависит от атмосферных условий.

Но зато такие трубки-секундомеры очень дороги и трудны в изготовлении. Их применяют главным образом там, где нужна особенно большая точность, – в зенитной артиллерии.

«Родственники» шрапнели

Это было во время гражданской войны.

Уже несколько часов тянулся горячий бой. От частых разрывов наших снарядов густой черный дым стоял сплошной стеной над деревней, укрепленной белыми. И огороды, и деревенская улица были изрыты воронками от разрывов фугасных гранат. Многие дома были разрушены. Но в оставшихся все еще упорно держался офицерский батальон. Белые забаррикадировались там, и как только красная артиллерия переносила свой огонь в глубину деревни, освобождая путь своей пехоте, – тотчас же снова начинали трещать уцелевшие пулеметы белых.

Но вот над деревней появились в воздухе плотные клубки красноватого дыма.

– Зачем артиллеристы зря стреляют шрапнелью? Что могут тут поделать шрапнельные пули: ведь и гранатами до сих пор не удалось достать белых в их блиндажах! – возмущались пехотинцы.

Тем временем со свистом пронеслись еще две-три таких же – кажущихся бесполезными – очереди, и крыши деревенских домов начали вдруг дымиться. А еще через несколько минут ярко пылала вся деревня, словно огромный костер.

Согнутые фигуры белогвардейцев показались на деревенской улице и по огородам: они бежали, покидая деревню, чтобы не сгореть заживо в пылающих домах.

– Ура! – пронеслось по нашей пехотной цепи, и она пошла в атаку. Пулеметы белых молчали.

Оказалось, что наша батарея стреляла не шрапнелью: ей удалось подвезти из тылового склада специальные «зажигательные» снаряды.

Зажигательный снаряд – близкий родственник шрапнели: у него-такой же «стакан», такая же дистанционная трубка, перегородка и вышибной заряд. Но вместо пуль заложены в него сегменты из «термита» (рис. 93).

Рис. 93. «Зажигательный снаряд» и его действие

Термит – это смесь порошкообразного алюминия и железной окалины. Загораясь, термит дает очень высокую температуру – около 3 000 градусов.

Вот как действует зажигательный снаряд. Быстро горящий пороховой шнур – «стопин» – передает огонь от дистанционной трубки термитным сегментам и вышибному заряду (дымный порох). Происходит взрыв. Сегменты термита вылетают из стакана, подобно шрапнельным пулям. Попадая в деревянные стены или крыши зданий, сегменты углубляются в них примерно на 10 сантиметров и вызывают пожар.

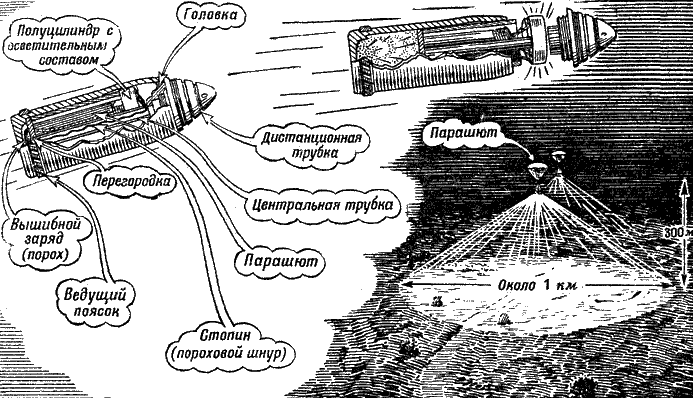

Есть у шрапнели и другие родственники. Вот, например, осветительный снаряд (рис. 94).

Рис. 94. «Осветительный снаряд» и его действие

В стакан шрапнели помещают два железных полуцилиндра, наполненных светящим составом. К полуцилиндрам привязаны стальными тросиками парашютики.

Стопин передаст огонь от дистанционной трубки небольшому вышибному заряду, который вытолкнет наружу оба парашютика с полуцилиндрами и зажжет светящий состав в полуцилиндрах. Медленно опускаясь на парашютах, полуцилиндры хорошо осветят примерно на одну минуту участок местности диаметром до километра.

Можно поместить внутри снаряда парашют не со светящим составом, а с каким-либо донесением.

Мы получим тогда «снаряд связи», как бы летящую почтовую посылку. Существует и такой проект снаряда.

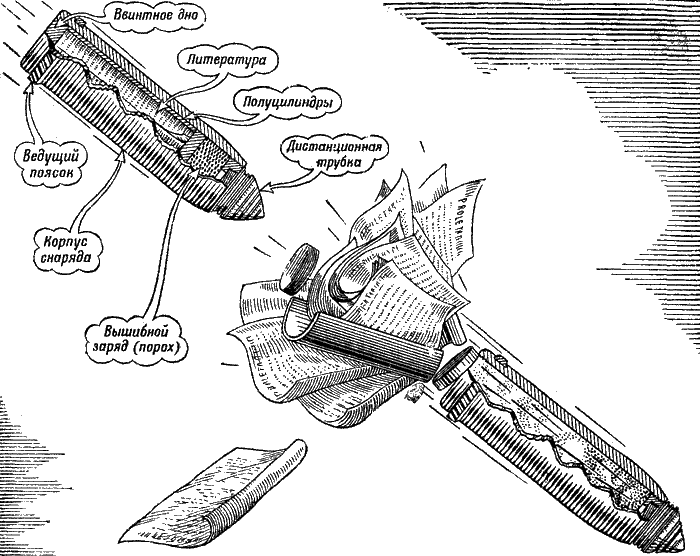

Рис. 95. «Агитационный снаряд» и его действие

Можно, наконец, заполнить внутренность стакана литературой, листовками, и тогда мы получим «агитационный снаряд» (рис. 95).

Вот как разнообразно стало в наши дни применение снаряда, придуманного капитаном Шрапнель.

Глава шестая

Сквозь воздушную преграду!

Верхом на ядре

Барон Мюнхгаузен – знаменитый враль – рассказывал так:

«Во время войны мне доводилось ездить верхом не только на конях, но и на пушечных ядрах.

Вот как это произошло.

Мы осаждали какой-то турецкий город, и понадобилось нашему командиру узнать, много ли в том городе пушек.

Но во всей нашей армии не нашлось храбреца, который согласился «бы незаметно пробраться в неприятельский лагерь.

Храбрее всех оказался я.

Я стал рядом с огромнейшей пушкой, которая палила по турецкому городу, и когда из пушки вылетело ядро, я вскочил на него верхом и лихо понесся вперед. Все в один голос воскликнули:

„Браво, браво, барон Мюнхгаузен!“

Сперва я летел с удовольствием, но когда вдали показался неприятельский город, меня охватили тревожные мысли.

– Гм, – сказал я себе. – Влететь-то ты, пожалуй, влетишь, но удастся ли тебе оттуда выбраться? Враги не станут церемониться с тобой, они схватят тебя как шпиона и повесят на ближайшей виселице. Нет, милый Мюнхгаузен, надо тебе возвращаться, покуда не поздно.

В эту минуту мимо меня пролетало встречное ядро, пущенное турками в наш лагерь.

Не долго думая, я пересел на него и, как ни в чем не бывало, помчался обратно»…

Так рассказывал немецкий враль, барон Мюнхгаузен. Но, наверное, и сам он не надеялся, что кто-нибудь поверит его рассказу. Ведь скорость полета снаряда во времена Мюнхгаузена доходила до 200 метров в секунду.

Современные же артиллерийские снаряды летят еще быстрее. Скорость полета современного снаряда в первую секунду равна обычно 600—700 метрам, а некоторые снаряды летят еще быстрее – 1 000 и более метров в секунду. Эта скорость так велика, что снаряд, когда он летит, обычно даже не виден: глаз не успевает его уловить.

Если б в самом деле удалось кому-нибудь сесть на современный артиллерийский снаряд и полететь на нем, то за одну минуту такой «путешественник» пролетел бы 40-60 километров.

Это в сорок раз быстрее, чем ехать курьерским поездом. Это в двенадцать раз быстрее путешествия на самолете.

Впрочем, здесь идет речь об обыкновенных пассажирских самолетах и об артиллерийских снарядах, летящих со средней скоростью.

Если же взять для сравнения, с одной стороны, самый «медленный» снаряд, а с другой – рекордно быстрый самолет, тогда разница будет уже не так велика: рекордные самолеты делают в наше время около 600 километров в час, то-есть около 170 метров в секунду. А очень «медленный» снаряд, например снаряд одной из 152-миллиметровых мортир при уменьшенном заряде, пролетает в первую секунду 171 метр.

Может получиться, что рекордный самолет и не отстанет от такого снаряда, а, пожалуй, и перегонит его.

Летя на таком самолете, можно было бы ясно увидеть попутный снаряд; не только увидеть, но даже «перепрыгнуть» с самолета на снаряд. Это было бы, пожалуй, не хуже «подвига» Мюнхгаузена!

Что тянет снаряд вниз

Пассажирский самолет пролетает за час около двухсот пятидесяти километров. Сколько же пролетит за час снаряд, летящий в десять раз быстрее самолета?

Казалось бы, снаряд должен пролететь за час около двух с половиной тысяч километров.

На самом деле, однако, весь полет снаряда продолжается всего лишь около минуты, и снаряд пролетает обычно не больше 15-20 километров.

В чем же тут дело? Что мешает снаряду лететь так же долго и так же далеко, как летит самолет?

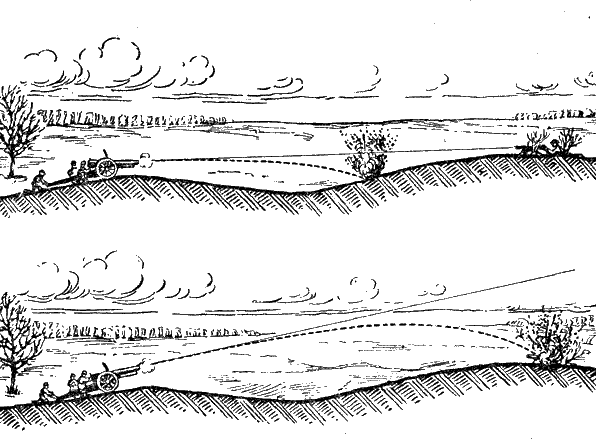

Рис. 96. Как летел бы снаряд при выстреле из орудия, ствол которого направлен прямо в цель, и как надо направить ствол, чтобы снаряд попал в цель

Самолет летит долго потому, что воздушный винт тянет его все время вперед. Винт работает много минут, много часов подряд. Поэтому и самолет может лететь непрерывно много часов подряд.

Снаряд же получил толчок в канале орудия, а дальше летит уже сам по себе, никакая сила больше не толкает его вперед. С точки зрения механики, летящий снаряд будет телом, движущимся по и терции. Такое тело, – учит механика, – должно подчиняться очень простому закону: оно должно двигаться прямолинейно и равномерно, если только к нему не приложена больше никакая сила.

Подчиняется ли снаряд этому закону, движется ли он прямолинейно?

Рис. 97. Брошенный камень описывает дугу

Представьте себе, что за километр от вас находится какая-либо цель, – например, неприятельский пулемет. Попробуйте навести 76-миллиметровую дивизионную пушку так, чтобы ствол ее был направлен прямо в пулемет (рис. 96), потом произведите выстрел.

Сколько бы раз вы так ни стреляли, в цель вы не попадете никогда: всякий раз снаряд будет падать на землю и разрываться, пролетев всего лишь метров 300. Продолжаете опыты, и вы скоро придете к такому выводу: чтобы попасть, ствол надо направить не в цель, а несколько выше ее (рис. 96).

Выходит, что снаряд летит не прямо вперед: в полете он опускается. В чем дело? Почему снаряд летит не прямолинейно? Какая сила тянет снаряд вниз?

Ответ очень простой: сила тяжести заставляет снаряд опускаться во время полета.

Всякий знает, что брошенный камень летит не прямо, а описывает дугу и, пролетев небольшое расстояние, падает на землю или в воду (рис. 97). При прочих равных условиях камень летит тем дальше, чем сильнее он брошен, чем большую скорость он получил в момент броска.

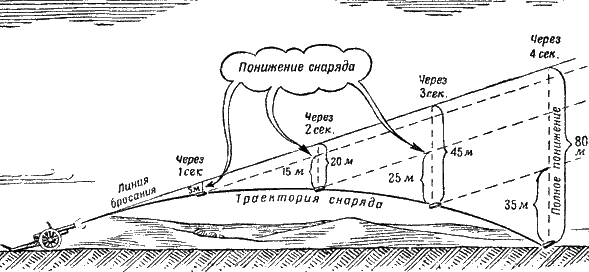

Рис. 98. Как понижался бы снаряд под линией бросания при стрельбе в безвоздушном пространстве

Поставьте на место человека, бросающего камень, орудие, а камень замените снарядом; как и всякое летящее тело, снаряд притянется при полете к земле, а из-за этого отойдет от той линии, по которой он был брошен; эта линия так и называется в артиллерии – «линией бросания», а угол между этой линией и горизонтом орудия – «углом бросания» (рис. 98).

В первую секунду полета снаряд опустится приблизительно на 5 метров (точнее – на 4,9 метра), во вторую – почти на 15 метров (точнее-на 14,7 метра), и в каждую следующую секунду скорость падения будет увеличиваться почти на 10 метров в секунду (точнее – на 9,8 метра в секунду). Таков закон свободного падения тел, открытый Галилеем.

Поэтому-то линия полета снаряда – траектория – получается не прямой, а, точно так же как и для брошенного камня, похожей на дугу.

Теперь попытайтесь ответить на такой вопрос: нет ли связи между углом бросания и расстоянием, которое пролетает снаряд?

Куда летит снаряд

Попробуйте выстрелить из той же 76-миллиметровой пушки один раз при горизонтальном положении ствола, другой раз – придав пушке угол бросания в 3 градуса, а в третий раз при угле бросания в 6 градусов.

В первую же секунду полета снаряд, как мы уже знаем, должен отойти вниз от линии бросания на 5 метров. И значит, если ствол орудия лежит на станке высотой в 1 метр от земли и смотрит горизонтально, то снаряду некуда будет опускаться, он ударится о землю раньше, чем истечет первая секунда полета. Расчет показывает, что уже через шесть десятых секунды произойдет удар снаряда о землю (рис. 99).

Рис. 99. Как летел бы снаряд, если бы стволу орудия придали горизонтальное положение

Снаряд, брошенный со скоростью 600 метров в секунду, при горизонтальном положении ствола пролетает до падения на землю всего метров 300.

Теперь произведите выстрел под углом бросания в 3 градуса.

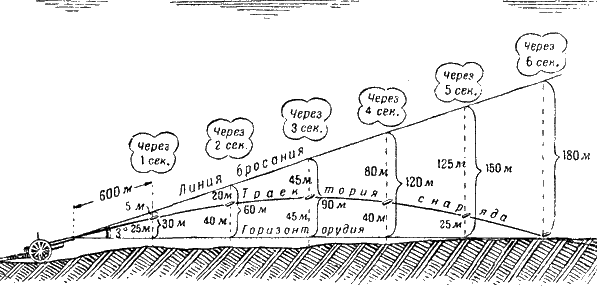

Линия бросания пойдет уже не горизонтально, а под углом в 3 градуса (рис. 100).

Рис. 100. Траектория снаряда в безвоздушном пространстве при угле бросания в 3 градуса

По нашим расчетам, снаряд должен был бы через секунду забраться уже на высоту 30 метров, но сила тяжести отнимет у него 5 метров подъема, и на самом деле снаряд окажется на высоте 25 метров над землей. Через 2 секунды снаряд, не будь силы тяжести, забрался бы уже на высоту 60 метров, на самом же деле сила тяжести отнимет на второй секунде полета еще 15 метров, а всего 20 метров. К концу второй секунды снаряд окажется на высоте 40 метров. Если продолжим расчеты, они покажут, что уже на четвертой секунде снаряд не только перестанет подниматься, но неминуемо начнет опускаться все ниже и ниже. И к концу шестой секунды, пролетев 3 600 метров, снаряд упадет на землю (рис. 100).

Рис. 101. Угол наибольшей дальности и различные траектории при стрельбе под различными углами бросания

Расчеты для выстрела под углом бросания в 6 градусов похожи на те, которые мы только что делали, но считать придется много дольше: снаряд будет лететь 12 секунд и пролетит 7 200 метров.

Вы нашли правило: чем больше угол бросания, тем дальше летит снаряд.

Но этому увеличению дальности есть предел: дальше всего снаряд летит, если его бросить под углом в 45 градусов (рис. 101).

Если еще увеличивать углы бросания, снаряд будет забираться все выше, но зато падать он будет все ближе.

Само собою разумеется, что дальность полета будет зависеть не только от угла бросания, но и от скорости: чем больше начальная скорость снаряда, тем дальше он полетит при прочих равных условиях.

Например, если бросить снаряд под углом в 6 градусов со скоростью не в 600, а в 170 метров в секунду, то он пролетит не 7 2005-метров, а всего лишь 570.

Остается только проверить теперь эти вычисления опытом…

Что тормозит снаряд

Итак, проделаем опыт. Зарядим 152-миллиметровую мортиру таким зарядом, который выбрасывает снаряд с начальной скоростью 171 метр в секунду. При угле бросания в 20 градусов: снаряд по расчетам должен пролететь 1 900 метров. Приблизительно столько пролетит он и на самом деле, – расчеты подтвердились.

Повторим теперь наш опыт с другим орудием. Зарядим 76-миллиметровую дивизионную пушку, снаряд которой имеет скорость около 600 метров в секунду, и выстрелим так, чтобы угол бросания был равен тем же 20 градусам.

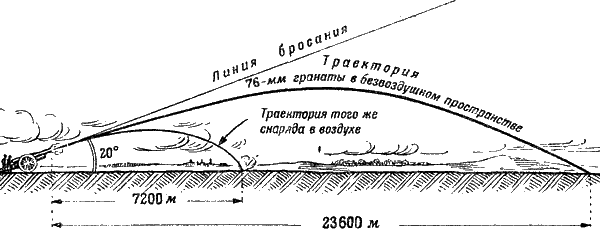

Мы ожидаем, что снаряд пролетит очень большое расстояние – 23 600 метров. А на самом деле снаряд упадет на расстоянии всего-лишь 7 200 метров от орудия (рис. 102).

Рис. 102. Как летел бы снаряд в безвоздушном пространстве, и как летит он в воздухе

Мы недоумеваем.

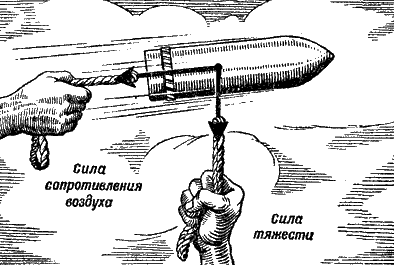

Рис. 103. Силы, действующие на снаряд в полете

В чем дело? Неужели на этот раз мы ошиблись в расчетах?

Нет, расчеты верны. Но они неполны: мы считали, что на снаряд в полете действует только сила тяжести. Это было бы верно, если бы мы стреляли в безвоздушном пространстве. А при полете снаряда в воздухе возникает еще одна сила, которую нельзя сбросить со счета: это – сила сопротивления воздуха (рис. 103).

Сопротивление воздуха резко возрастает, когда увеличивается: скорость движущегося тела.

Когда вы идете пешком, вы вовсе не чувствуете сопротивления воздуха. Но попробуйте сесть в открытый автомобиль и развить, скорость 60 километров в час, то-есть всего лишь около 17 метров в секунду, – и вы почувствуете, как даже в самый тихий день сильный «ветер» начнет трепать ваши волосы, срывать фуражку с головы. А если вы высунетесь в полете из кабины пассажирского самолета, летящего со скоростью около 60 метров в секунду, то страшный «ураган» начнет так хлестать вам в лицо, что не даст даже смотреть: придется надеть авиационные очки.

Рис. 104. Быстро идущая яхта создает две волны – носовую и кормовую

Так же обстоит дело и со снарядом. Если выстрелить из орудия, бросающего снаряд с небольшой скоростью, то сопротивление воздуха полету такого снаряда будет ничтожно, оно почти не отразится на его полете. Так и случилось со снарядом 152-миллиметровой мортиры. Но положение резко изменится, как только произведем выстрел из 76-миллиметровой пушки. Ведь ее снаряд летит со скоростью 600 метров в секунду – в двенадцать раз быстрее самолета; представьте же себе, как сопротивляется воздух полету этого снаряда! Понятно, что из-за сопротивления воздуха наш снаряд и пролетел не 23 600 метров, а всего лишь 7 200. Очевидно, в этом случае нельзя уже не считаться с огромной силой, которая втрое уменьшила дальность полета снаряда.

Почему же воздух тормозит снаряд? Потому что воздух, как и всякое другое вещество, обладает плотностью. Он состоит из бесчисленного количества частиц.

Бегущий человек вынужден замедлить свой бег, если ему приходится бежать вброд через реку: он расходует часть своей энергии на преодоление сопротивления окружающей среды. Так и снаряд расходует часть своей энергии на то, чтобы растолкать частицы воздуха, мешающие его полету.

Посмотрите с берега на быстро идущую яхту (рис. 104).

Рис. 105. Снаряд в полете создает в воздухе волны и завихрения

Впереди яхты бурлит вода, которую режет нос. Образуется волна. Она тем выше, чем больше скорость яхты. Длинные волны бегут далеко вправо и влево от этой носовой волны.

За кормой тоже бурлит вода: она спешит занять место, освободившееся после того, как яхта прошла. И за кормой также тянутся длинные волны вправо и влево.

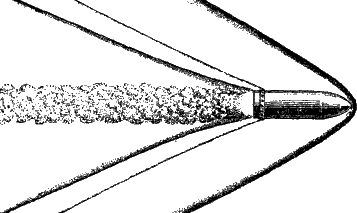

Нечто подобное происходит и в воздухе во время полета снаряда (рис. 105).

Перед его головной частью образуется уплотнение воздуха; его и рассекает все время голова снаряда.

От этого уплотнения расходится во все стороны головная волна.

Позади летящего снаряда образуется зона разреженного воздуха: пустота, которую оставил позади себя снаряд, вытолкнувший частицы воздуха, еще не успевает заполниться.

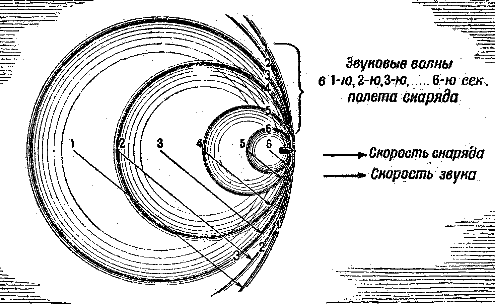

Рис. 106. Распространение звуковых волн, порожденных в воздухе снарядом, двигающимся со скоростью звука

Частицы воздуха несутся со всех сторон в эту пустоту, стремясь ее заполнить. Образуются завихрения.

За дном снаряда тянется во все стороны хвостовая волна.

Сгущение воздуха впереди головной части снаряда тормозит его полет. Разреженная зона позади снаряда засасывает снаряд и этим еще усиливает торможение. Кроме того, стенки снаряда испытывают трение о частицы воздуха.

Сопротивление воздуха резко возрастает, когда скорость снаряда приближается к скорости звука (рис. 106). Скорость звука, как известно, приблизительно равна 340 метрам в секунду, и снаряды многих орудий летят вдвое ж даже втрое быстрее звука.