Полная версия

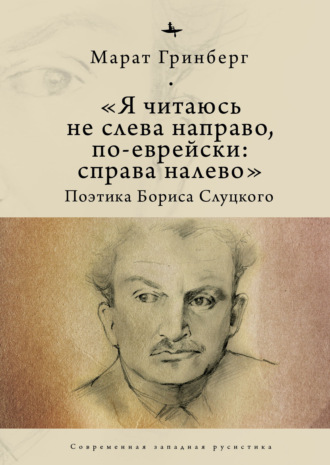

«Я читаюсь не слева направо, по-еврейски: справа налево». Поэтика Бориса Слуцкого

Скорее печать перевода стоит на уровне как герменевтической макропоэтики, которая воплощена в особом прочтении канонических текстов, так и стилистической микропоэтики – примером может служить использование библейского параллелизма в просодии. Н. Суслова отмечает: один из самых головоломных вопросов в изучении творчества Слуцкого – применение им разнообразных форм версификации. Она приходит к выводу, что характернейшая черта его просодии – преобладание ритмических рисунков, которые «наиболее часто… встречаются в русской народной поэзии» [Суслова 2000: 200][29]. Подобным же образом последовательное использование Слуцким омонимичных, тавтологических и парономастических параллельных рифм связывает его, с одной стороны, с архаическим стихом, а с другой – с Хлебниковым. Слуцкий, подобно Хлебникову, предпочитает диссонансы, предпочитает «прощупать, увидеть, услышать, как гласные строят конкретный смысл стиха» [Самойлов 1982: 229][30]. Замысел Хлебникова состоял в том, чтобы вскрыть первозданные корни русского языка. Если рассматривать начинание Слуцкого с учетом этого, оно выглядит совершенно новаторским: внедрить свои многоуровневые «переводы», характеризующиеся воссозданием библейской мелодики, основанной на параллелях, и созданием новых еврейских архетипов (например, холокоста), в русскую речь, приняв на вооружение самые радикальные и всеобъемлющие и притом специфически русские, модернистские поэтику и тактику. Парономастические параллелизмы Слуцкого в духе Хлебникова, одновременно и архаические и новаторские, служат окном в его библейскую методологию: далее это утверждение будет подкреплено текстологическим анализом.

Не будучи ни русско-еврейским гибридом, ни слиянием нескольких языков, оригинальная поэтика Слуцкого, воплощенная в его текстах, свидетельствует об уникальной дотошности и изобретательности, с помощью которых автор устанавливает разделы и скрепы между двумя краеугольными и самыми глубинными основаниями своей судьбы: своим языком и своим еврейством. Мнение Бродского служит подтверждением нашего подхода. В единственном своем пространном оценочном суждении о Слуцком он приводит исчерпывающий список составляющих его языка (канцелярит, армейский жаргон, разговорные выражения и лозунги; ассонансы, дактили, зрительные рифмы, гибкость ритма, фольклорные каденции). Формы, которые использует Слуцкий, он связывает с его мировоззрением, утверждая, что «ощущение трагедии, возникающее из его стихов, зачастую перетекает, едва ли не против его воли, из конкретного и исторического в экзистенциальное: туда, где в конечном итоге и место всякой трагедии… Поэт действительно говорит на языке Двадцатого Века…» [Brodsky 1985: 543–544][31]. Утверждение Бродского нуждается в переводе в свете его представления о Слуцком как о сугубо еврейском библейском персонаже. По словам Рейна, Бродский был «уверен, что Слуцкий сугубо еврейская фигура… Он видел в нем глубокий и сильный еврейский характер. Характер библейский, пророческий, мессианский» [Горелик 2005: 388–389][32]. Соответственно, понятие «экзистенциальное» скрывает в себе понятие «библейское», а слова «едва ли не против его воли» указывают на надысторическое Божественное направление. Сдвиг от конкретного к экзистенциальному – это перефразирование понятия Бубера о библейском включении святости в историю. Бродский признаёт уникальность Слуцкого и тот вклад, который его библейский проект внес в саму фактуру русского языка («Слуцкий едва ли не в одиночку изменил звучание послевоенной русской поэзии»). Это звучание одновременно и восходит к Хлебникову, и решительно порывает с его исторической интуицией, подтверждая, однако, то, что в равной степени относится и к Слуцкому, и к Хлебникову: «Поэтический язык отнюдь не полон, он лишь часть чего-то большего, что невозможно адекватно представить в стихе», поскольку «источник его находится за гранью страницы» [Hallberg 2008: 37].

Для Мандельштама Хлебников – «идиотический Эйнштейн, не умеющий различить, что ближе – железнодорожный мост или “Слово о полку Игореве”»; он, добавляет Мандельштам, никак не выделяет своего времени из тысячелетий [Иванов 2000: 186–194]. Мировоззрение Слуцкого – это прямая полемика с таким подходом, потому что ему нет нужды скрадывать расстояния между железнодорожными мостами и архаическими текстами: приметы его эпохи направляют в нужное русло типажи и образы из Писания, одновременно искажая и высвобождая, превращая современность в его собственный архетип. «Центральная нестабильность» стиха Слуцкого (воспользуемся выражением Р. фон Холлберга) и проистекает из этого заимствования [Иванов 2000: 5]. Более того, как показал Т. Сейфрид, логоцентризм Хлебникова граничит – в его замысле создания универсального языка – с милленаризмом. Слуцкий, напротив, стремится к обособлению, провозглашая полную непроницаемость своего мира[33]. В итоге, несмотря на герменевтические подпорки, его перевод обрушивается внутрь самого себя. После этого поэт продолжает оставаться читателем, но его прочтения больше не порождают мидрашей – он прекращает писать стихи и за последние девять лет жизни не создает ни строчки.

Диалектика общего и частного

Методология этой книги строится на принципах раввинистической герменевтики. Первыми о примате «имманентного» анализа поэзии, согласно которому прочтение стиха нужно начинать с самого нижнего уровня, то есть звука и стиля, двигаясь к верхнему (идеи и образы), – заговорили русские формалисты[34]. Мы же будем двигаться в обратном направлении, от поэтики Слуцкого в целом к рассмотрению отдельных стихотворений со всеми их особенностями. Такую структуру интерпретации нам предлагает четвертый принцип из «Тринадцати правил толкования Торы», сформулированных, согласно традиции, рабби Ишмаэлем: «Общее правило, за которым следует частное (или следуют частные). В этом случае общее правило квалифицируется и ограничивается частными, но не больше»[35]. Действительно, на имманентном уровне любое стихотворение Слуцкого проделывает путь от звука к мысли по пути «собирания воедино звуковых рисунков» [Harshav 2007: 154], причем в упомянутом процессе «мысль есть порождение стиха» [Сухарев 2002]. Впрочем, в фундаментальном отношении тезис этот нужно понимать только в русле базовых измерений его поэтики, установленных априори. Так частное, выведенное из целого, которое, в свою очередь, включено в более обширное частное – произведения Слуцкого, прочитанные, как читается мидраш, в качестве единого текста, – образует методологический диалектический круг. Соответственно, для литературоведа основной опорой служит не тематика, не лексические знаки внешней поэтики, но корень, логика и траектория художественного мышления.

II. Координаты: исток – возврат – затвор

Поэтика позиции

Слуцкий вообще не прочтен.

Михаил Генделев. 2007Необходим десяти-, двадцатитомник Б. Слуцкого, чтобы все им написанное сошлось воедино.

Борис Филевский. 1999В стихотворении, написанном незадолго до конца своей творческой деятельности, Слуцкий одновременно и стоически, и страдальчески заявляет:

Поспешно, как разбирают кефирКурортники после кино,И мой на куски разбазарили мир.Куда-то исчез он давно.А был мой мир хороший, большойС его мировым бытием,И полон был мировой душойЕго мировой объем…[Слуцкий 1990b: 440].Эти строки можно назвать идеальным примером поэтики и стилистики Слуцкого. Творческая и метафизическая драма поэта коренится в самой что ни на есть будничной аллюзии. Перед нами одновременно и емкая, и точная зарисовка: в советских санаториях отдыхающим обычно выдавали кефир на ужин. Во второй строфе мы видим абсолютное внимание поэта к языку. На протяжении всего лишь четырех строк он четыре раза обыгрывает слово «мир». Что же это за «мировой мир» Слуцкого, который исчез, будучи расчленен, и который поэт тщетно пытается воссоздать в двух последних строках стихотворения? Я считаю, что речь здесь о поэзии Слуцкого, о полном ее корпусе, а говоря точнее – о едином художественном организме, каковой он пытается сохранить, предчувствуя его распад в будущем.

Разумеется, неправомерно отделять Слуцкого от его эпохи и поколения. Сам язык этого стихотворения говорит о том, насколько глубоко, почти до одержимости, автор встроен в их контексты. Однако, как было указано выше, они Слуцкого не определяют. А значит, слова М. Л. Гаспарова о другом поэте, С. И. Кирсанове, полностью подходят и для Слуцкого. Гаспаров пишет: «Есть поэты с биографией и поэты без биографии. Кирсанов был скорее поэтом без внешней биографии. Как вся поэтика его стихов сводилась к раскрытию художественных возможностей слова, так вся его жизнь сводилась к работе над этими стихами»[36].

Тому, что Гаспаров называет поэтикой Кирсанова, Слуцкий дает определение «мой мир», как в приведенном выше стихотворении, или «мой Рим» еще в одном стихотворении того же периода, или «мой дом» еще в одном произведении. Структура замкнута на себя, притом что компоненты ее взаимозаменяемы. Так, не будет преувеличением сказать, что каждое из стихотворений Слуцкого можно назвать программным, содержащим декларацию его мировоззрения. Как и в любом живом организме или многоуровневом художественном произведении, в его работах присутствуют отдельные отклонения от основного хода мысли, которые тем не менее в конечном итоге только подтверждают и усиливают единство сути.

Поэзия Слуцкого по своей глубинной сущности метапоэтична. Она рассказывает о самой себе, обращается к самой себе, формируя то, что Гинзбург определяет как «комплекс поэтической мысли» [Гинзбург 1997: 50–120]. После преломления сквозь метапоэтическую призму, историческое содержание его поэзии не исчезает, но – едва ли не парадоксальным образом – делается только ощутимее. Если применить термины П. Целана, оно, «подстегиваемое реальностью и в поисках нее», «несет» свое «существование в язык» [Celan 1986: 35]. Таким образом, «мировой мир» становится одновременно и автореферентным знаком поэтики Слуцкого, который, воспользуемся формулировкой Г. Н. Айги, «оголяет слово» посредством преднамеренной оркестровки («кефир» скрывает в себе «мир»)[37], и суммой суждений поэта о собственной жизни и эпохе, и даже начинает претендовать на универсальность[38]. Этот мир воистину органическое целое. Он представляет собой то, что я здесь буду называть системой.

Ф. А. Искандер отметил, говоря о Слуцком: «Оригинальный поэт, кроме всего, – это такой поэт, который всегда остается верен своей системе, даже тогда, когда это поэтически невыгодно. Просто он иначе не может. Таков Борис Слуцкий» [Искандер 2000: 140]. Притом что на первый взгляд Искандер трактует поэзию Слуцкого прежде всего в политическом ключе (отсюда поэтическая «невыгодность» верности системе, где под системой понимается советскость Слуцкого), он тем не менее намекает на нерушимую цельность творчества Слуцкого, его постоянство и самобытность. Новаторское прочтение Слуцкого, представленное в этой книге, проистекает из высказывания Искандера. Мой подход, как было отмечено ранее, формируется как из различных методов пристального чтения, так и из современных исследований еврейской экзегезы. Борис Слуцкий, поэт советской эпохи, предстает основоположником еврейской библейской герменевтики в школе русской модернистской логоцентрической поэтики. Эта вторая вводная глава, где произведен структурный анализ четырех стихотворений Слуцкого, задающих основные координаты его мысли, служит компасом ко всей остальной книге.

В фундаментальном исследовании творчества А. А. Блока Д. Е. Максимов предлагает новую парадигму рассмотрения творческой эволюции поэта или отсутствия таковой – он называет ее «путем поэта». Он пишет: «Понятие писательского пути предполагает возможным по крайней мере два основных истолкования. В одном случае можно говорить о пути писателя прежде всего как о его позиции, в другом, включающем и первый случай, – как о его развитии. Позиция писателя – это его кредо» [Максимов 1975: 10]. Максимов добавляет, что в действительности каждый писатель проходит через определенное творческое развитие, но в случае с писателями позиции эта эволюция не становится отдельной темой в их творчестве и не несет радикального характера. Из наших предварительных рассуждений о Слуцком ясно, что он был безусловным поэтом позиции; отсюда неправомерность доминирующих на данный момент нарративов о нем как об эволюционирующем художнике, который прошел трудный путь от убежденного коммуниста до Фомы неверующего. Читая Слуцкого, необходимо постоянно держать в голове талмудическую догму: «В Торе не существует “до” или “после”»[39]. Один читатель пишет впрямую: «Делить произведения Б. Слуцкого по жанрам или по темам – занятие изначально неблагодарное» [Филевский]. Не может по определению быть еврейского Слуцкого, или советского Слуцкого, или диссидента-Слуцкого, или «странного» Слуцкого – перефразируя исследование творчества И. С. Тургенева, выполненное В. Н. Топоровым [Топоров 1998]. Всегда существовал только один Слуцкий, вне зависимости от того, с какой степенью интенсивности проявлялась в его стихах та или иная больная тема. Безусловно, я не оспариваю важности темы войны для Слуцкого. Однако в своих военных стихах он остается на том же экзегетическом уровне, как и в тех стихах, что рассмотрены в нашем исследовании. Его мировоззрение и тип мышления, которые я называю «иудаистскими», повсеместно диктуют свои условия. Вопрос в следующем: как сформулировать его позицию? Сколь бы странно это ни прозвучало, исследование поэзии В. И. Иванова, проведенное Аверинцевым, может послужить шаблоном для раскрытия кредо Слуцкого.

Основываясь на теории Максимова, Аверинцев представляет Иванова как поэта позиции, чья творческая биография хотя и не чужда движению, но «характеризуется… неизменностью своих ориентиров, своих “кормчих звезд”» [Аверинцев 1996: 174]. Противопоставляя поэтику Иванова поэтике Блока, хрестоматийного поэта развития, Аверинцев предлагает три локации творчества Иванова: исток – возврат – затвор. Он пишет: «В полноте “истока” все дано изначально, все “вытекает” оттуда, распространяясь и разливаясь, но не изменяя своего состава. <…> “Исток” есть одновременно “цель”. Движение идет от “истока”, но также, что еще важнее, еще сокровеннее, к “истоку”, и это “возврат”» [Аверинцев 1996: 174]. И, наконец, Иванов «чувствует себя принадлежащим себе в “укромной тесноте” дома, ибо она есть для него место и символ собирания себя» [Аверинцев 1996: 117]. Таково плодотворное и самодостаточное затворничество художника в его собственном мире – вспомним «мировой мир» Слуцкого, с которого начали наше рассуждение.

Ученик Слуцкого, современный поэт И. И. Шкляревский, называет своего наставника «философом. Оригинальным философом-одиночкой. Вроде Эзопа. Или Диогена»[40]. Наше исследование наполняет эти слова иудаистским содержанием. Наш основной тезис состоит в том, что исток Слуцкого лежит в еврейской культуре в целом, в ее «букве и духе», которые он постоянно открывал для себя заново и в пределах которых рассчитывал в итоге заключить свое слово. Советская поэтесса Р. Ф. Казакова вспоминает наставления Слуцкого: поэту нужно читать газеты, журналы, иногда и массовую литературу, но на столе у него должна всегда лежать одна большая Книга Жизни, читать которую следует ежедневно, – это может быть Библия, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский, античная классика и пр.[41] В контексте нашего анализа подобное замечание, на первый взгляд рискующее показаться проходным, обретает колоссальный смысл. Тот факт, что Слуцкий походя включает Библию – книгу нон грата в советском контексте – в список, в остальном нормативный, служит своего рода скрытым маневром: Слуцкий хочет, чтобы именно в Писании пристальный читатель видел постоянный источник его вдохновения, который он переводит в языковые, исторические и метафизические перипетии собственных стихов[42].

В соответствии с треугольником Аверинцева, четыре стихотворения, проанализированные ниже, определяют три фундаментальных опорных точки всего нашего исследования. Они обнажают герменевтическую силу поэзии Слуцкого в ее конфронтации и с перипетиями его эпохи, и с его личными невзгодами. Первое стихотворение, «Добрая, святая, белорукая…» (1941), представляет собой отклик Слуцкого на надвигающееся уничтожение еврейства. Будучи символической точкой «истока» в его системе, оно содержит первый известный пример перевода как сущности его поэтики. Во втором, «Слепцы» (1948–1950), написанном в разгар сталинской антисемитской кампании борьбы с космополитизмом, которая трагически и непоправимо изменила жизнь поэта, Слуцкий прибегает к сложным экзегезам, превращая гонения тирана на свой народ в радикальное переосмысление библейских пророческих парадигм. В обоих этих стихотворениях, разнесенных по оси между двумя трагическими историческими событиями, Слуцкий вступает в полемику с русскими литературными и мифологическими источниками. Тем самым его герменевтика приобретает форму нестираемого полу-палимпсеста, в котором все контрапункты движутся параллельно друг другу, существуя независимо, но при этом взаимодействуя в разных ракурсах, как постоянно расходящиеся и сходящиеся пластины бергсоновского, «глубинно иудаистического» веера Мандельштама [Мандельштам 2009–2011, 1: 217][43].Третье стихотворение, «Уриэль Акоста» (датируется примерно началом 1960-х), появилось после травли Пастернака. Этот текст, который я назвал бы «шма» Слуцкого, служит в его творчестве точкой «возврата», поскольку вновь провозглашает перевод и Тору основами его системы. И, наконец, стихотворение «Переобучение одиночеству» (1977) вскрывает драматическую сложность «затвора» Слуцкого и его финальные попытки восстановить на русском языке иудейский исток своей поэтики. Элегия, написанная после безвременной кончины жены, с потерей которой Слуцкий так и не смог справиться, выявляет лирическое «я» поэта в наиболее обнаженном и одновременно наиболее филигранном с библейской и художественной точки зрения виде.

Тем самым наш первый расклад текстуальной биографии Слуцкого непреднамеренно приобретает хронологический вид. Однако для поэта, старательно уничтожавшего в своем наследии любые приметы хронологии, почти никогда не ставя дат под стихами, жизнь представляла собой одно непрерывное стихотворение, в первом слове которого неизменно скрывалось последнее. В книге «Фрейд и философия» Рикёра есть знаменитое утверждение: «По-видимому, герменевтика подпитывается двойственной мотивацией: готовностью сомневаться, готовностью слушать; обетом стойкости, обетом покорности… случается, что бескомпромиссное иконоборчество служит восстановлению смысла» [Ricouer 1970: 27]. В этом ключе в книге предпринята попытка вскрыть и восстановить творческую позицию Слуцкого, уникальную по своей наполненности и сложности, спасая ее тем самым от участи кефира, увековеченной поэтом в процитированном выше стихотворении.

Исток

Стихотворение «Добрая, святая, белорукая…», вошедшее в цикл «Стихи о евреях и татарах», написано в мае 1941 года, незадолго до вторжения нацистов на советскую территорию. Приведем его полностью:

Добрая, святая, белорукая,О любой безделице скорбя,Богородица, ходившая по мукам,Всех простив, ударила тебя.И Христос послал тебя скитаться,Спотыкаться меж и град и сел,Чтоб еврей мог снова посмеяться,Если б снова мимо Бог прошел.…Смешанные браки и погромы…что имеем в перспективах, кроме —нация ученых и портных.Я и сам пишу стихи по-русски —По-московски, а не по-бобруйски,Хоть иначе выдумал я их.В этот раз мы вряд ли уцелеем —Техника не та! И люди злее,Пусть! От нас останется в векахКровушка последнейших евреев —В жилах!Или просто на руках[44].В коротком, из трех строф, стихотворении содержится глубоко оригинальный отклик как на русско-христианские логику и искусство, так и на надвигающуюся катастрофу; в нем выковывается обоюдоострый меч поэтики и герменевтики. В центре его образной системы, не просто иронической, но глубоко сардонической и даже уничижительной, – образ Богородицы. В третьей строке первой строфы содержится прямая отсылка к важнейшему апокрифическому тексту древнерусской литературы – «Хождению Богородицы по мукам», возникшему не позднее XII века [Лихачев 1999: 306–321]. В романе Достоевского, который Слуцкий особенно любил, этот текст вспоминает Иван Карамазов, а тема его близка к дантовскому «Аду»: Мария проходит через ад, жалея страдающих грешников, после чего просит и Бога Отца, и Христа простить их. Примечательно, что жалость Марии вызывают только грешники-христиане. Увидев евреев, которые терпят муки в огненной реке за то, что мучили Христа, она заключает: «Пусть будет так по заслугам их!», зато глядя на страдания христиан, произносит: «Единственную молитву обращаю к Тебе, чтобы и Я могла войти и мучиться с христианами, потому что они назвались чадами Сына Моего». В русской народной и мифологической традиции Богородицу называют заступницей; Ахматова часто использует это обращение в своих стихах, посвященных Первой мировой войне, а Пастернак – в «Докторе Живаго»; в православном церковном календаре существует ряд праздников в честь Богородицы. Н. А. Бердяев так определяет Ее особое место в русской духовности:

Богородица идет впереди Троицы и почти отождествляется с Троицей. Народ более чувствовал близость Богородицы-Заступницы, чем Христа. Христос – Царь Небесный, земной образ Его мало выражен. Личное воплощение получает только мать-земля. <…> И русский народ хочет укрыться… за матерью-землей, за Богородицей [Бердяев 1946].

Слуцкий, мыслитель-иудаист, претендующий на русскую литературную родословную, обличает миф о добросердечной и милосердной Богородице в собственном ироническом ключе, который он находит в самом мифе. Стихотворение пропитано терминологией, отсылающей к тексту апокрифа, – это видно по подбору прилагательных (особенно уничижительно определение «белорукая», как становится понятно из концовки стихотворения), глаголов и даже заимствований из церковнославянского («межи град»). Богородица скорбит о любой безделице, однако ударяет еврея, чей физический облик обрисован очень выпукло. С другой стороны, в первом стихотворении этого цикла, «Рассказ эмигранта», которое будет проанализировано в следующей главе, Слуцкий утверждает, что ударить еврея – все равно что ударить Бога; соответственно, его полемика приобретает герменевтический характер через новое прочтение христианской теологии, сводящей на нет еврейского Бога. Использование местоимения «ты» в пятой и шестой строках указывает на эту стратегию: автор намеренно не меняет его, в результате оно может относиться и к евреям, и к Богу. Три оставшихся строки первой строфы только усиливают двусмысленность: «И Христос послал тебя скитаться, / Спотыкаться меж и град и сел, / Чтоб еврей мог снова посмеяться, / Если б снова мимо Бог прошел». Именно потому, что смысл «ты» намеренно затемнен, буквальное и самое проникновенное прочтение этих строк выглядит так: Христос изгнал Бога – «ты» – спотыкаться по миру. Если бы еврей, за долгие века свыкшийся со своей судьбой, увидел, как Бог опять идет мимо (!), он бы рассмеялся, следуя еврейскому принципу выживания: «смех сквозь слезы». Более того, использование глагола «прошел» исполнено дополнительной иронии, поскольку заставляет вспомнить, как ангел смерти прошел мимо еврейских домов (об этом говорится в Исходе и в пасхальной агаде) и тем самым еврейские перворожденные были спасены[45]. В стихотворении еврей не только вновь оказывается в опасности, но Бог проходит мимо или, в герменевтическом переложении, скитается, то есть не способен ни принести избавления, ни покарать врагов.

Итак, Слуцкий кардинально переписывает миф о Вечном жиде – один из важнейших «подрывных» тропов модернистской поэзии. Например, в стихотворении «Прорицание Европе», созданном по следам страданий, выпавших на долю евреев в ходе Первой мировой войны, писавший на иврите У. Ц. Гринберг изображает Вечного жида – Агасфера – как подлинного еврейского мессию, прибитого вместо Христа ко кресту[46]. Слуцкий делает это дерзкое, хотя в целом и нормативное толкование еще радикальнее, называя Бога вечным скитальцем, жертвой Марии и Христа, беспомощным, совершенно не способным остановить разрушение. В свете подобной трагической иронии Евангелия обретают черты «Царя Эдипа». По моему предположению, это удивительное и дерзновенное ви铲дение – как в плане его вызова христианству, так и в плане вердикта, вынесенного принятому в иудаизме представлению о Божественном всевластии и справедливости, – почерпнуто из выполненного Жаботинским замечательного перевода «Сказания о Погроме» Бялика, ключевого современного еврейского текста о гибели еврейства, где Бог объявляет Себя нищим [Бялик 1994: 173–182][47]. Однако если Бялик клеймит пассивность евреев, Слуцкий воздерживается от нравоучений, полностью отождествляя себя и с судьбой евреев, и с их ироническим взглядом на собственные бедствия.

«Я и сам пишу стихи по-русски – / По-московски, а не по-бобруйски, / Хоть иначе выдумал я их», – признаётся Слуцкий во второй строфе. Будто незавершенный рефрен из другого текста, строки эти вроде бы не на месте. Поэт произносит их шепотом, точно песнопение, где скрыты исток его переводческой поэтики и взятый за основу еврейский текст, который им так и не был написан. Кажется, что он задается вопросом: «Да кто я такой, чтобы рассуждать на еврейские темы?» В конце концов, он ведь тоже полностью ассимилировался и стихи пишет по-русски. Слуцкий обращается к самой сути вопроса о том, возможно ли в рамках нееврейской традиции создавать и поддерживать еврейскую поэтику, зиждущуюся на иудейской герменевтике, направленную и внутрь, и вовне. Действительно, он пишет по-московски, а не по-бобруйски, то есть не на идише и не на многосоставном еврейском языке. Сила, острота и откровенность формулировки Слуцкого требуют того, чтобы Бобруйск был прочитан как метонимическое обозначение «идишкайта». Этот белорусский городок действительно был центром книгоиздания на иврите и еврейской учености, как хасидской, так и миснагидской, а также светской еврейской политики, в том числе сионизма и бундизма, а еще родным городом П. Венгеровой, автора прославленных русско-еврейских мемуаров [Венгерова 2003]; Б. Кацнельсона, мыслителя и вождя социалистов-сионистов, и писавшего на иврите поэта Д. Шимони. Слуцкий не пишет по-бобруйски, но он выдумывает стихи иначе – иначе, нежели по-московски. Использование многозначного и игрового глагола «выдумать» позиционирует Слуцкого как еврейского трикстера в русской традиции. Творческие розыгрыши Слуцкого, уходящие корнями одновременно в Библию, величайший обманщик которой, Иаков, имеет для него особое значение (см. анализ стихотворения «У Абрама, Исака и Якова…» в главе 3), и в слово Бабеля, одесского гения, которого Слуцкий боготворил всю жизнь и напрямую назвал «Выдумщиком» в стихотворении «Кем был Бабель?..»[48], придает его переводческому проекту дерзость, устремленность и многозначность[49].