полная версия

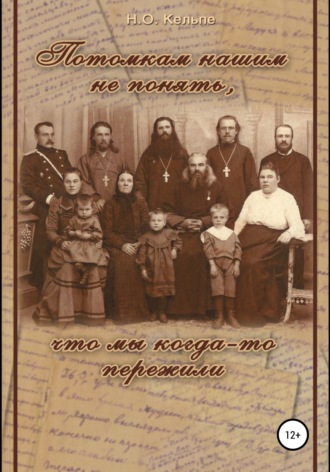

полная версияПотомкам нашим не понять, что мы когда-то пережили

Народный комиссариат по Просвещению

Заведующему Ярославским ГУБОНО тов. Шалыгину.

Уважаемый товарищ. От Надежды Константиновны Крупской я получил прилагаемое при сем письмо учителя школы 7-летки с. Диево-Городища, Ярославской губ. и уезда, тов. Н. Головщикова.

Письмо его дает возможность предположить, что на этого учителя действительно имеются какие-то гонения… Я убедительно прошу Вас поэтому лично заняться этим делом, обеспечить совершенно объективное партийное обследование положения этого учителя и, по возможности, срочно сообщить мне результаты.

В письме же к Крупской Николай Иванович объясняет ситуацию так: «…меня, как учителя, в настоящей школе учащие обвиняют в «подлизывании» перед учениками за то, что я с ними вне класса веду себя как товарищ, а по прозвищу учеников являюсь их «другом». Вот эти коллеги-учителя добились того, что меня сняли с работы … Причина же их злобы такова: на перевыборах ВИКа при отчете я указал во всеуслышание, что хотя в нашей школе 10 учащих, а работы никакой среди крестьянства не ведут, что недопустимо и необходимо этот факт исжить». Далее он просит: «А посему прошу Вас, дайте мне возможность приехать к Вам в Москву для личных объяснений (…) чтобы я мог обрисовать Вам всю картину травли меня во-первых и во-вторых сказать всю правду о состоянии просвещения волости, уезда, о которых доходят до Вас отчеты, совершенно далекие от истины»[237].

В докладе по расследованию работы об увольнении со службы школьного работника Диево-Городищенской семилетки Н. И. Головщикова сказано: «50 процентов педперсонала из духовного звания, что при существующей в Диево-Городище обстановке, где большая часть населения преобладает торговцы и местные обыватели мещанского типа, является отрицательным явлением…Увольнение признано правильным… Считают, что тов. Головщиков просто нервно-больной человек. В Ярославле и уезде его никто не берет на работу»[238].

Становится понятно, что человеком он был «неудобным», и коллеги стремились правдами и неправдами от него избавиться. Видимо, поэтому его последним местом работы стала школа при психиатрической больнице.

В «Анкете арестованного» указано:

«Постоянное место жительства до ареста – Ярославль, проспект Шмидта, д. 3 кв. 11;

профессия и специальность – педагог;

последнее место работы или род занятий до ареста – школа 36, заведующий библиотекой;

партийная принадлежность – беспартийный;

образование – незаконченное высшее;

социальное происхождение – служители культа»[239].

В материалах дела есть и фотография, правда, очень плохого качества, и словесный портрет:

«Рост средний (165–170 см), фигура худощавая, плечи опущенные, … волосы седые, глаза серые, лицо треугольное, лоб низкий скошенный, брови дугообразные широкие, нос малый тонкий, рот малый, углы рта опущены, губы тонкие, подбородок скошенный, уши малые. Особые приметы: контузия груди, на левой руке (кисть) шрам»[240].

1878 г.(год рождения) Головщиков Николай Иванович

ГАЯО, фонд Р- 3698 опись 2 дело С-12636

Арестовали Николая Ивановича 11 декабря 1941 г. и заключили во Внутреннюю тюрьму УНКВД Ярославской области.

Какое же преступление совершил этот неуживчивый 63-летний инвалид, заслужив приговор: «Головщикова Николая Ивановича по ст. 58–10 ч.2 УК РСФСР с карательной санкцией ст. 58-2 УК РСФСР, подвергнуть высшей мере наказания – расстрелу, без конфискации имущества за отсутствием такового у осужденного. Приговор обжалованию не подлежит»[241]?!!

Оказывается, «преступник» «… систематически проводил среди сотрудников школы антисоветскую агитацию, распространял клеветнические измышления по отношению к руководителям коммунистической партии и Советского правительства, восхвалял немецко-фашистскую армию и высказывал пораженческие взгляды по отношению к СССР в войне с фашистской Германией»[242].

В «Показаниях подозреваемого» Николай Иванович сначала отказался себя признать виновным в антисоветской агитации и твердо об этом заявил. Но поскольку следователь уже располагал достаточными данными, «изобличающими» его в антисоветской деятельности (а мы знаем, как это обычно делалось), Николаю Ивановичу, по-видимому, ничего не оставалось, как «признаваться». Он подтвердил, что в разговорах с сотрудниками высказывал сомнения в способности маршала Буденного быть командующим Южным фронтом («он тактики пехоты и другого рода войск не знает»), а также не видел причин надеяться на помощь союзников. Кроме того, по показаниям свидетельницы, Николай Иванович принципиально отказался принимать участие в кампании государственного займа у населения в размере месячного оклада, мотивируя это маленьким доходом и плохим питанием (его изможденное лицо на фотографии красноречивее всех слов). И, конечно, отягощающие факторы:

1) непролетарское происхождение («сын служителя культа»);

2) бывший офицер царской армии («чуждый элемент»).

Сразу вспоминаются слова[243] Яна Лациса – одного из руководителей ЧК, заместителя Дзержинского: «Не ищите на следствии материалов или доказательств того, что обвиняемый действовал делом или словом против Советской власти. Первый вопрос, который вы должны ему предложить, – какого он происхождения, воспитания, образования или профессии. Эти вопросы и должны определить судьбу обвиняемого…»

Вот и определили. А в военное время вообще не до церемоний.

Его расстреляли через два месяца после ареста – девятого февраля 1942 г.

Через 50 долгих лет Головщиков Николай Иванович был реабилитирован.

* * *В этой части нашего повествования нам кажется необходимым подробно рассказать и о племяннице Николая Ивановича – упоминавшейся выше Александре Павловне Головщиковой. Эта самоотверженная женщина, не считаясь с бытовыми и другими трудностями, стала заботиться о престарелом родственнике. По мере того, как Николая Ивановича увольняли или переводили с места на место, она увольнялась и переводилась вслед за ним. Вот одно из ее заявлений:

«от 18 сентября 1920 г.

Состоя школьной работницей вышеозначенной (Николо-Бойской советской 1 ступени Ярославского уезда) школы, прошу… разрешить мне переход в Мологский уезд на должность школьной работницы, где мне необходимо устроиться с родственником Н. И. Головщиковым в одной школе. Н. И. Головщиков в данное время состоит внешкольным инструктором в Мологском уезде. Родных у Головщикова кроме меня никого нет, а при его слабом здоровье необходимы нормальная домашняя обстановка и правильный образ питания. Что не может устроить его одинокая жизнь среди чужих людей. Здоровье он потерял во время войны и трехлетнего пребывания в австрийском плену, здесь же одинокое скитание продолжает подрывать его здоровье. Вдвоем же жизнь будет безусловно легче в смысле хозяйственном, а посему на основании изложенныя причины и прошу удовлетворить мое ходатайство. Заменителя на свою должность я найду. 13. 09. 1920. А. Головщикова»[244].

Преподавательница естественных наук, «девица духовного звания», Александра Павловна Головщикова бескорыстно служила ближним, так нуждавшимся в ее заботе. По-другому просто не умела.

Христофор Иоаннович – 1884 г. р. – младший сын Головщикова Иоанна Николаевича. Пятого сентября 1907 г. 23-летний студент Демидовского юридического лицея Христофор Головщиков в церкви села Солонец обвенчался с дочерью купеческой вдовы Евдокии Васильевны Иевлевой из Крестобогородской волости деревни Пятовской – девицей Марией Феодоровной, 23 лет. Поручителями по жениху были: студент того же лицея Петр Георгиевич Кофман и Ростовский мещанин Леонид Андреев Николаев; по невесте: деревни Пятовской крестьянин Иван Федоров Панфилов и прапорщик 247-го Романовского батальона Николай Александрович Перлен. Известно, что после окончания Ярославской духовной семинарии с 1912 по 1923 г. (а может, дольше) Христофор учительствовал в школе, находившейся в Путятинской волости[245].

* * *На сегодня 143 персоны насчитывается в древе Головщиковых, восемь поколений. К сожалению, у этого древа не хватает многих и многих веточек, которые дотянулись бы до нашего времени: в советские годы были утрачены родственные связи, и большинство из них не восстановлены до сих пор. В этом смысле древу Добронравиных «повезло» больше: разными путями удалось найти некоторых (не всех, конечно) потомков на уровне пятиюродного родства.

Хочется надеяться, что выход в свет этой книги послужит всем нам стимулом для поиска родственников и восстановления утраченных связей.

Заключение

Знает ли кто, откуда в русском человеке совершенно особое отношение к родительским могилам? Где находится и как называется тот орган человеческого организма, в котором со временем что-то начинает саднить, напоминая: надо поехать на кладбище, давно не был, надо… Почему старушка, еле передвигая ноги, тащится за тридевять земель на могилку родного человека лишь за тем, чтобы поклониться, положить два цветочка и взять горстку землицы с собой? Разве нас этому кто-то учил?!!

Два чувства дивно близки нам —В них обретает сердце пищу —Любовь к родному пепелищу,Любовь к отеческим гробам.(А.С. Пушкин)Попробуем представить, сколько поколений людей было до нашего рождения и, отчасти, для нашего рождения. Двадцать? Пятьдесят? Неизвестно. Трудно с этим смириться, но подавляющее большинство наших предков – вечная тайна: никогда не узнать, кто они были, как они жили. Спроси нас, в лучшем случае, мы сможем назвать три поколения: родители, бабушки-дедушки, прабабушки-прадедушки.

Что-то сломалось, перевернулось, серьезно нарушилось в жизненном укладе. Все мы, по большому счету, Иваны, не помнящие родства. Еще сто – сто пятьдесят лет назад в семьях трепетно хранились так называемые «помянники», передаваемые от матери к дочери: книжечки, часто самодельные, с записанными столбцами имен почивших предков. Обязательные для каждого православного человека утренние молитвы предписывали поминать всех усопших сродников, не позволяя предать их забвению. Многое с той поры изменилось. Исчез из жилища русского человека «красный угол» с иконой, освободив место для телевизора; исчезло из речи традиционное выражение благодарности «Спаси тебя Бог!», заменившись на безликое «спасибо»; почти исчезло молитвенное поминание усопших, вытеснившись накрытыми столами с изобилием спиртного и тостами «не чокаясь». Память тоже исчезла, растворилась?..

Наступит время, и на смену нам по закону жизни и смерти придут наши дети и внуки. Будут ли они знать своих предков, зависит от нас.

* * *Автор сердечно благодарит всех, бескорыстно помогавших в сборе материалов для настоящего издания: родственников, и особенно – Карасеву Лидию Генриховну, Рощину Наталью Михайловну, Преднек Татьяну Петровну, Добронравиных Валентину Ивановну и Нину Александровну, Зинину Оксану Владимировну; членов Ярославского историко-родословного общества и участников форума ЯрИРО; сотрудников Государственного архива Ярославской области и его бывшего директора Гузанова Евгения Леонидовича; председателя правления Общественного фонда жертв политических репрессий «Покаяние» Рогачева Михаила Борисовича; сотрудника Подосиновского краеведческого музея (Кировская область) Пластинина Анатолия Николаевича и др.

Отдельная благодарность – епископу Рыбинскому Вениамину (Лихоманову) и митрофорному протоиерею Владимиру Бучину, настоятелю храма Димитрия Царевича на поле г. Углича, благословившим написание этой книги.

Примечания

1

Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: В 17 т. Т. 16. М.: Изд-во АН СССР, 1949. С. 393

2

Благочинный – помощник епископа в надзоре за духовенством вверенной ему епархии. Благочинный держит под контролем состояние церквей и поведение духовенства своего округа, а также – поведение воспитанников духовных учебных заведений.

3

Треба – богослужебный обряд, совершаемый священником по желанию, просьбе одного из верующих (крестины, венчание, отпевание и т. п.).

4

Ярославские епархиальные ведомости (далее – ЯЕВ) 1905 г. № 25.

5

Клировая ведомость – документ о церкви, включал сведения о службе лиц духовного сословия.

6

«Многая семья» – большая семья, многодетная.

7

Ярославское епархиальное женское училище принимало дочерей священноцерковнослужителей Ярославской и двух соседних губерний, предъявляя к ним следующие требования: знание «первоначальных и главнейших молитв с переводом на русский язык, Символа Веры с кратким рассказом о двунадесятых праздниках, 10 заповедей, молитв перед и после обеда, перед и после учения; правильное и толковое чтение по-русски и церковно-славянски, письмо по-русски по двум линейкам; письмо чисел до 100, умение разлагать их на слагаемые и множители, решать простые задачи, преимущественно устные, и иметь знакомство с употребительнейшими мерами и весом». Возраст поступающих – от 10 до 12 лет. Оплата составляла 100 рублей в год /по материалам Ярославских епархиальных ведомостей, 1883 г./.

8

Голубинский Евгений Евсигнеевич (1834–1912) – знаменитый историк русской церкви, профессор Московской духовной академии, академик.

9

Голубинский Е. Е. Воспоминания. Кострома, 1923 // http://www.golubinski.ru/golubinski/vospcont.htm

10

Федосюк Ю. А. Русские фамилии: Популярный этимологический словарь. М.: Флинта; Наука, 2006.

11

Ганжина И. М. Словарь современных русских фамилий. М.: АСТ Астрель, 2001. С. 156.

12

Державин Г. Р. Сочинения. М.: Правда, 1985. С. 284–286.

13

Ганжина И. М. Словарь современных русских фамилий. М.: АСТ Астрель, 2001. С. 156.

14

Федосюк Ю. А. Русские фамилии: Популярный этимологический словарь. М.: Флинта; Наука, 2006.

15

ГАЯО Ф. 230. Оп. 1. Д. 8244. Л. 39–40.

16

«Раменье, рамень – лесная поросль на запущенной пашне, а иногда настоящий хвойный, впрочем, некрупный лес. Селенья, расположенные на таких местностях, усвоили себе имя Раменей». («Список населенных мест по сведениям 1859 г. Ярославская губерния»)

17

ГАЯО Ф. 235. Оп. 1. Д. 24. Л. 89.

18

РГАДА Ф. 350. Оп. 1. Д. 335. Л. 589, 589 об.

19

Исповедная роспись – церковный учет населения, бывшего на исповеди.

20

ГАЯО Ф. 230. Оп. 13. Д. 2091. Л. 31.

21

ГАЯО Ф. 230. Оп. 13. Д. 5038. Л. 28.

22

ГАЯО Ф. 230. Оп. 13. Д. 7763.

23

Там же.

24

ГАЯО Ф. 230. Оп. 14. Д. 3455.

25

ГАЯО Филиал в г. Рыбинске Ф. 362. Оп. 2. Д. 141. Л. 71 об.

26

ГАЯО Ф. 230. Оп. 1. Д. 3861. Л. 20 об.

27

ГАЯО Ф. 230. Оп. 1. Д. 4427.

28

Там же. Л. 10.

29

Там же.

30

ГАЯО Ф. 230. Оп. 2. Д. 2092. Л. 55.

31

В разных архивных документах часто указаны разные даты одного события, установить достоверную иногда бывает невозможно.

32

Критский П.А. Наш край. Ярославская губерния – опыт родиноведения. Ярославль, 1907 г. С. 260.

33

ГАЯО Ф. 230. Оп. 2. Д. 35-г.

34

По этому тракту отправляли в ссылку декабристов.

35

В 1930 г. уничтожена, до наших дней дожила лишь колокольня.

36

ГАЯО Ф. 230. Оп. 2. Д. 3248.

37

Сохранился до наших дней, но в очень перестроенном виде: много лет служит Домом культуры.

38

ГАЯО Ф. 230. Оп. 1. Д. 8617. Л. 6 об.

39

Протоиерей – старший священник, главный среди других священников данной церкви. Этот титул дается как награда. Обычно протоиерей является настоятелем храма. Официальная и торжественная форма обращения к нему – «Ваше Высокопреподобие».

40

Носится на груди – «на персях».

41

ЯЕВ 1896 г. № 23.

42

ГАЯО Ф. 230. Оп. 11. Д. 2690 а. Л. 33 об, 34.

43

Там же. Л. 39 об, 40.

44

В монастырях послушанием называется всякая работа, труд ради смирения и покорности.

45

ГАЯО Ф. 230. Оп. 2. Д. 1743. Л. 41 об, 43 об.

46

Так называется чин посвящения в чтеца или певца (младший церковный клир, прислуживающий при храмовом богослужении), во время которого посвящаемый принимает из рук архиерея и надевает на себя стихарь – длинное с широкими рукавами богослужебное облачение.

47

Погостом исстари называли местность с церковью и домами церковного причта. Затем селение расширялось за счет крестьян и людей других сословий. Позднее «погост» стали заменять словом «село».

48

Ярославская губерния: Список населенных мест по сведениям 1859 г. СПб, 1865.

49

Краткие сведения о монастырях и церквах Ярославской епархии. Ярославль, 1908. С. 421–422.

50

Катехизис – начальное, основное учение о христианской вере.

51

ГАЯО Ф. 230. Оп. 2. Д. 1743. Л. 41 об, 43 об.

52

ГАЯО филиал в г. Рыбинске Ф. 362. Оп. 2. Д. 142. Л. 626 об.

53

ГАЯО Ф. 100. Оп. 1. Д. 2157.

54

ГАЯО Ф. 100. Оп. 1. Д. 2247.

55

ГАЯО Ф. 236. Оп. 1. Д. 150.

56

ЯЕВ 1865 г. № 34.

57

Пусть не смущают потомков такие нелестные слова: учеба в семинарии была невероятно сложной, это подтверждается многими опубликованными воспоминаниями бывших семинаристов.

58

ГАЯО Ф. 230. Оп. 2. Д. 2488.

59

Перестроенное до неузнаваемости церковное здание до сих пор находится по адресу: ул. Рыбинская, д. 44. В 1947 году в храме находился магазин; с 1951 до 1981 года – цех завода резинотехнических изделий; с 1993 – учреждение и склад.

60

Был закрыт в 1931 г. С тех пор в нем находится СИЗО. Местные жители называют – «Софийка».

61

ГАЯО Филиал в г. Рыбинске Ф. 419. Оп. 1. Д. 98. Л. 350 об, 351.

62

Там же. Л. 414 об, 415.

63

ГАЯО Филиал в г. Рыбинске Ф. 419. Оп. 1. Д. 113. Л. 82 об, 83.

64

Там же. Л. 175 об, 176.

65

ГАЯО Ф. 230. Оп. 11. Д. 2220. Л. 339 об.

66

Там же. Л. 449 об.

67

Там же. Л. 468 об.

68

Там же. Л. 513 об.

69

Михаил Семенович Жадовский – тесть Иоанна Венедиктовича Добронравина (см. родословную схему 9), земской начальник, потомственный дворянин.

70

ГАЯО Ф. 230. Оп. 11. Д. 2220. Л. 605 об.

71

ГАЯО Филиал в г. Рыбинске Ф. 419. Оп. 1. Д. 125. Л. 68 об, 69.

72

Старейший из сохранившихся храмов г. Любима.

73

Набедренник – первая награда, даваемая священнику, олицетворяет собой духовное оружие – слово Божие. Имеет вид четырехугольного продолговатого плата, на котором изображен крест, носится на правом бедре.

74

ГАЯО Ф. 230. Оп. 2. Д. 4260.

75

ГАЯО Ф. 230. Оп. 2. Д. 4448.

76

Эта церковь была выстроена для иконы Спасителя, спасшей город в 1612 году от моровой язвы. В благодарность ярославцы возвели церковь за один день (церковь так и называлась – обыденная). Она не была приходской. Образ Спаса Нерукотворного не сгорел в многочисленных пожарах, но был уничтожен людьми в советское время, когда в здании находились мастерские, мебельная фабрика. Ныне храм приписан к Ярославской духовной семинарии.

77

ГАЯО Ф. 230. Оп. 11. Д. 3105. Л. 179 об, 180.

78

ГАЯО Ф. 642. Оп. 3. Д. 207.

79

ГАЯО Ф. 230. Оп. 11. Д. 3216. Л. 178 об, 179.

80

ГАЯО Ф. 230. Оп. 11. Д. 3111. Л. 872 об, 873.

81

ГАЯО Ф. 906. Оп. 4. Д. 343.

82

Это весьма распространенный метод антропометрической идентификации личности преступника, автор которого – француз А. Бертильон.

83

ГАЯО Ф. 936. Оп. 3. Д. 23.

84

ГАЯО Ф. 230. Оп. 11. Д. 2665. Л. 77 об.

85

Там же. Л. 283.

86

ГАЯО Ф. 230. Оп. 11. Д. 2843. Л. 619.

87

ГАЯО Ф. 230. Оп. 11. Д. 2661. Л. 315.

88

ГАЯО Ф. 230. Оп. 11. Д. 2665. Л. 43 об.

89

Там же. Л. 118.

90

ГАЯО Ф. 230. Оп. 11. Д. 2843. Л. 184 об, 185.

91

Приход Станиловской на Сити Ярославской губернии, Моложского уезда. Воспитанника семинарии А. Преображенского // Этнографический сборник, издаваемый Императорским Русским географическим обществом. Выпуск 1. СПб., 1853. С. 125.

92

Там же. С. 151.

93

Житница – помещение для хранения обмолоченного зерна.

94

Овин – срубная постройка, в которой перед молотьбой просушивали снопы хлеба теплым воздухом от печи или костра.

95

Иначе – крестные отец и мать, т. е. те, кто принимает младенца от купели во время таинства крещения.

96

ГАЯО Ф. 236. Оп. 1. Д. 150.

97

Причт – состав священнослужителей (священник и дьякон) и церковнослужителей (псаломщики), служащих при одной церкви. Состав причта устанавливается консисторией и архиереем при достаточности средств для его содержания.

98

ГАЯО Ф. 230. Оп. 2. Д. 2707. Л. 47, 48.

99

Ярославский Архиерейский дом находился на территории Спасо-Преображенского монастыря. Ныне – Ярославский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник.

100

Три последовательных отделения семинарии: риторика, философия и богословие.

101

Псаломщик помогает священнику во время службы, читает богослужебные тексты, поет на клиросе и т. д. В небогатом приходе часто весь причт состоял из священника и псаломщика.

102

ГАЯО Ф. 230. Оп. 4. Д. 1124. Л. 1 об.

103

ЯЕВ 1909 г. № 4.

104

ЯЕВ 1906 г. № 33.