Полная версия

Знание психоанализа. Заблудшее означающее

В связи с этим на определенных виражах анализа анализант склонен упрекать аналитика и анализ в целом в авантюризме и шарлатанстве. Именно в этом и заключается причина, по которой психоанализ всегда, с самого момента своего возникновения был отмечен неустранимым налетом этого самого шарлатанства. При этом важным является то, что этот авантюризм предстает не просто мелким наперсточничеством, но носит по истине монструозные масштабы, представая некой всеобъемлющей и всесильной машинерией, способной увлечь субъекта так далеко, что он окажется не в состоянии удерживать себя в допустимых рамках и непременно ввергнется во все тяжкие. Однако такие состояния анализируемого обычно длятся недолго и ни к чему подобному, ни к какому развязыванию привести не могут10. Никакой психотизацией работа с невротическим субъектом не грозит. Ну а к психозам аналитический метод в использовании образующей его и патогномоничной ему техники, техники, которая и делает психоанализ психоанализом – интерпретации, нацеленной на символизацию, – просто не применим.

Опять-таки, отметим злокозненность, производимую работой желания психоанализа, и на этом, кабинетном, уровне. Вместе с тем признаем и ее сугубую значимость для образования переноса на аналитическую практику как таковую. Не секрет, что именно яркий отсвет рискованности, стремление порвать оковы серых будней, оказаться по ту сторону обременительной и рутинной реальности, совершить бросок в неизвестность движет многими в решении припасть к сокровищам психоанализа. Альтернативная реальность, как уже было сказано, является для современности предметом одержимости, одновременно являясь ее структурным основанием. Ну а великие шарлатаны и мистификаторы никогда еще не переставали будоражить умы современников.

Да, психоанализ – это аксиоматика, и это делает его тем, что он есть. Определенного рода имитационная структура была заложена в самом его основании Фрейдом, а позже и концептуализирована с помощью модели означающего Лаканом. Мы видим, как в этом практическом аспекте психоанализа работают в сцепке друг с другом сразу несколько имитаций. Во-первых, это имитация условий речи. Во-вторых, это имитация отсутствия сексуальных отношений в виде переноса. И, в-третьих, – ретроактивная реконструкция альтернативной истории субъекта посредством интерпретационной техники. При этом точкой схождения всех этих трех структур является не что иное, как означающее, ведь именно оно является элементарной, базовой моделью самоудвоения и самоудостоверения в виде пары означающих, представленных единым визуально-акустическим образом, но по-разному срабатывающих одновременно на большом и на малом круге внутренней восьмерки, на камерной и публичной сценах речепроизводства.

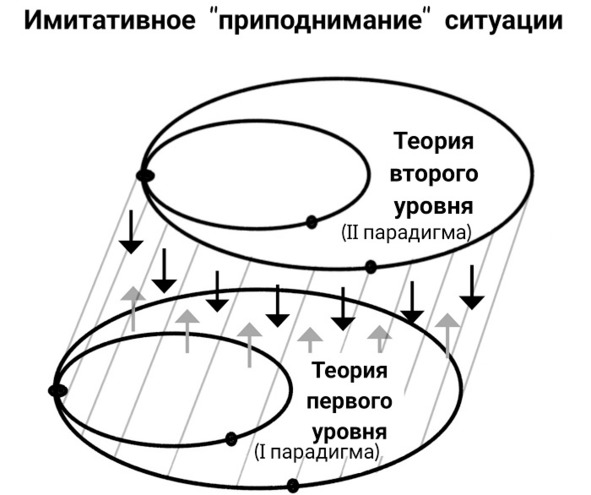

Вышеописанная схема показывает структурное соответствие той непростительной субъективности (в желающем плане), бессовестной предумышленности психоанализа в клинической практике с протуберанцами «большого» психоанализа, его, так сказать, культурно-историческим впискам и политическому руководству. По сути, эти превышения полномочий в отношении реальности «естественных» условий жизни, с одной стороны, а также материй, выходящих за рамки его непосредственной юрисдикции, провозглашаемого нейтралитета, отказа от иерархизации на началах принципа «господства – подчинения», ранжирования и стандартизации, с другой, по сути дела являются одной и той же стороной медали. Обе эти смущающие и волнующие пикантности, очевидно, не только предполагают одна другую, но и работают друг на друга и в конечном счете на благо эффективности аналитического процесса, обоюдно провоцируя перенос, но и позволяя его на этом злокозненном, альтернативном материале препарировать и пускать в дело с выгодой для анализанта, который отныне и навсегда останется субъектом психоанализа.

Одним словом, это парадоксальное взаимопересечение, на манер устройства ленты Мебиуса, или внутренней восьмерки, дублируя и воспроизводя взаимопересекающуюся структуру индивидуального невроза отдельно взятого человеческого субъекта, находит в ней отклик. Это провоцирует взаимоперекличку между расположенными на уровне каждой из структур (и присущими им), соответствующими друг другу господствующими означающими, метонимически налагающимися друг на друга. В конечном счете этот процесс актуализирует и выводит индивидуальный невроз с присущей ему склонностью к образованию переноса на второй круг задействования11. Так, через взаимное тенденциозное подсвечивание и наложение двух взаимоперсекающихся структур – индивидуально-невротической и психоаналитической – происходит запуск переносного механизма, в результате которого невротик встраивает в структуру своего невроза симптом психоанализа. Аналитик в качестве уполномоченного представителя психоанализа становится единственным объектом – причиной желания анализанта, объектом, через который открывается доступ к сингулярной невротической констелляции означающих данного субъекта. Прояснение и разрешение отношений субъекта с психоаналитиком, психоанализом и аналитическим миром в целом позволяет ему разрешить свои индивидуальные невротические конфликты. Аналитику как тому, на ком завязан переносный конфликт, изнутри аналитической ситуации даются те линии напряжения, которые завязывают узел индивидуального симптома. Таким образом, можно сказать, что аналитик является фигурой, непохожей ни на одну из тех, с которыми субъект имел или имеет сношения в своей обыденной повседневности.

Эта же логика лежит в основании того, что иногда обозначается как совершённое Фрейдом изобретение бессознательного. Речь в данном случае идёт отнюдь не о перформативном учреждении новой реальности посредством фрейдовского волеизъявления, ровным счётом, как и не о повальной примерке на себя новых представлений и «человеческой душе» в форме психического индуцирования распространяющихся в культурном пространстве модных и заразительных веяний. Дело обстоит вовсе не так, что Фрейд, мол, придумал бессознательное, внушил, и даже вменил всем идею о его существовании, а мы теперь вынуждены носиться с тем, чего на самом деле нет: проблемы изначально как будто бы не было, но кто-то её придумал и начал решать.

Подобное заблуждение может возникнуть в том случае, если не составить себе предварительного представления о том, чем является структуралистская практика мысли, если не вакцинироваться перед чтением Фрейда прививкой структурализма, о чем за нас всех уже позаботился Жак Лакан. С известной долей осторожности можно утверждать, что чтение Фрейда без Лакана не только лишено смысла, но и зачастую приводит к выводам, не имеющим с намерениями самого Фрейда ничего общего. Известно, что писания Фрейда содержат множество мест, которые откровенно провоцируют читателя на своё превратное истолкование.

И это объяснимо. Мы уже сказали, что жизнь самой психоаналитической теории подвержена тем же обсессивным симптоматическим проявлениям и перипетиям, что и отдельно взятый невротик: Фрейд то забегал в своих построениях вперёд, делая слишком поспешные заявления, то, напротив, свои объяснения слишком затягивал, то обрывал себя на полуслове, оставляя некоторые положения своей теории откровенно незавершенным, и потому беззащитными перед всякого рода вульгарным прочтением и т. д. Речь Фрейда, производимая им в погоне за успехом и признанием, целила в место публичной тревоги, и потому зачастую носила рандомный, неконтролируемый характер, не лишаясь от этого своей остроты, глубины, проницательности, и, в конечном счёте, гениальности, но подставляясь под обстрел ответного со стороны аудитории «упрощающего извращения».

На самом деле изобретение Фрейда состояло в том, что он использовал инструмент теоретической критики по отношению к уже существующему на тот момент способу критически мыслить бессознательное. Ставя вопрос о том, что заставляет его современников рассматривать бессознательное в нерелевантных ему терминах, он тем самым производил теоретическое удвоение, заводя критическое производство по поводу бессознательного на второй круг. Таким образом, осуществив вменяющее возвращение этого означающего – «бессознательное» – его первичным теоретикам, он создал прецедент репрезентации бессознательного. Другими словами, речь Фрейда как бы пародируя условно «первичный» продукт мыслепроизводства об означающем, в форме намека на то, что эти прежние фигуры мысли также бессознательны, как и сам их предмет, воспроизвела всю интеллектуальную ситуацию в области этого вопроса на новом уровне.

Пародийность же фрейдовских откровений состояла в том, что их интенция не обнаруживала претензий на преодоление инерции тех самых бессознательных процессов о которых они свидетельствовали. Ни о каком мета-уровне, который ставил бы мысль Фрейда в привилегированное в сравнении с прежними подходами положение в отношении к бессознательному не шло и речи. Фрейд лишь осуществлял замах на то, чтобы выделить в существующих теориях бессознательного то, с чем, по его мнению, было необходимо размежеваться. Однако осуществляя это пародийное «поднятие» условий мысли о бессознательном, он создавал некоторый зазор между теперь уже двумя уровнями ситуации, что с одной стороны позволяло преодолеть инерцию прежнего поля мысли, и, с другой вместить в этот промежуток технику, которая отныне позволяла с этим бессознательным что-то поделать, найти к нему какой-то рабочий доступ. Этой техникой и стал психоанализ. Преодолев за счёт введения этого второго уровня бесплодную тавтологию прежних теоретических конструкций, Фрейд открыл для бессознательного некоторую альтернативу. И несмотря на то, что альтернатива эта была неопределенной, не поддающейся локализации и конкретизации (а, на самом деле, именно благодаря этому), она позволяла подбирать к бессознательному ключи и производить его диалектическую докрутку.

Конечно, Фрейд не был структуралистом (изобретение психоанализа и период его активного творчества пришелся на время, непосредственно предшествующее возникновению этого интеллектуального движения), и потому тех теоретических инструментов, которые были предоставлены услугам того же Лакана, не знал. Однако – и в этом состоит его гений – он явился тем, кто смог изобрести и применить структуралистскую базовую процедуру, ещё задолго до её артикуляции, по сути, до её теоретического и практического возникновения.

Именно эта процедура является фундаментом и несущей стеной и структурализма, и, как выяснилось, ещё фрейдовского, доструктуралистского, психоанализа. Ведь что и тот, и другой производят как не изобретение процедуры, создающей для нас новое затруднение, перед лицом которого мы больше не способны держать маску непризнания, безразличия и отстранённости. И осуществляется эта процедура путём вторичного воссоздания той желающей ситуации, того способа мыслить современность, которые мы практикуем, и в которые мы погружены. Смулянский даёт следующее определение структурализму: «Структурализм – это общее именование для изобретения теоретических операций, которые создавали бы некоторую конкретную необратимость, особую irreversibleness, на основании, которой возникает теоретическое производство. При этом, участвующие в создании этой необратимости операции – и это неотъемлемая часть определения, – должны быть отделены от вытекающих из них теоретических практик и предшествовать им логически…».

Другими словами, структуралистская, в том числе и психоаналитическая, теоретические практики как бы «приподнимают» существующий план мысли, со всеми внутренне ему присущими подходами к интерпретации тех или иных понятий и терминов, воспроизводя его на втором круге, совершая определенного рода «реконструкторскую» надстройку над ситуацией. При этом, поскольку, как известно, воспроизведение никогда не является повторением того же самого, оно позволяет разорвать порочный круг того, что Ницше называл вечным повторением одного и того же, – реализацией одних и тех же провальных и безысходных моделей в различных областях жизнедеятельности: будь то на поприще революционных свершений, в сфере администрирования и распределения власти, формах товарного производства и потребления, или же в зонах любовных, родственных и дружеских связей. Дело в том, что условно «первичная» (но ни в коем случае не нейтральная и не базовая) ситуация, в силу сопротивления поддерживаемого необратимостью, присущей ей самой, подобно невротику, упорствует в поддержании неразличимости там, где имеет место настояние, требование явить сугубое различие. Здесь вступает в игру антиномия могущества и всемогущества, характерная для навязчивости. Например, Мишель Фуко обращает внимание на то, что власть, вовсе не означает подчинения и угнетения по одной причине, – тщась реализовать свое всемогущество, проявляющееся в вездесущии, она постоянно производит локальные эксцессы утверждения власти, однако именно этими локализациями она дезавуирует свои претензии на всеобщность и всеохватность. И наоборот, властные локализации оказываются лишенными своего стержневого смысла, поскольку лишаются поддержки в лице удостоверения со стороны власти как верховной, всеобщей и моноцентричной силы. В свою очередь, эта неразличимость, связанная с подрывом удостоверяющей метафоризации и отрывом в океан бесконечной метонимии, неизбежно обусловливает тавтологичность всех суждений, представлений, идей, понятий, расцветающих на теле этой «первичной» ситуации. Когда мы пытаемся мыслить, теоретизировать, интерпретировать изнутри одной и той же парадигмы, в каком бы ее месте мы не пытались локализовать нерв текущего положения, при помощи какого бы ёмкого понятия не пытались связать либидинальную напряжённость момента, на какие бы сильные «концептуальные тела» мы не делали ставку, в конечном счёте ни одни из них не способны опознать себя в качестве метафоры. Помимо самой операционной предзаданности, всё, что в поле этой имманенции ни обнаружить, оказывается взаимозаменяемым, то есть стоящими в одном метонимическом ряду, так как, подобно означающим, элементы этого наполнения в отношении друг к другу совершенно индифферентны: все они заряжены одной и той же, в самом истоке этой парадигмы лежащей необратимостью, распространяющей своё действие в равной степени на все содержательные элементы, теоретические построения и понятийные конструкты, употребляемые и разрабатываемые в её границах.

Рис. 7

Конечно, говорить о каком бы то ни было подрыве системы, трансгрессии, преодолении наличного порядка бытия не приходится. Однако, структуралистское и психоаналитическое решение, не ведя нас по пути этого преодоления, не производя в этом отношении никакого снятия, в сложившихся обстоятельствах является единственной альтернативой тому, что мы назвали хождением по одному и тому же порочному симптоматическому кругу. Эта изобретающая (структуралистская или аналитическая) процедура учреждает необратимость, и необходимость не отдельных концептов, понятий и терминов, но всего вновь созданного посредством него положения в целом. Она обусловлена тем, что субъект уже не способен ни вернуться к предыдущему состоянию теоретических практик, ни преодолеть эту парадоксальную неразрешимость в рамках той новой имитационной конструкции, что этим изобретением был отстроена от господствующих парадигматических условий мышления.

Тем не менее с помощью этого изобретения операции по воспроизводству новой необратимости мы переходим в область другой парадигмальности. В итоге эта репрезентация открывает для нас перспективу возможности иной участи, иного будущего: конкретно неопределенной, а следовательно, и нелокализованной, но и тем самым не отмеченной настоятельностью требования и тавтологией, другой политики, другой революции, другой любви, и т. д. В анализе, в аналитическом переносе мы так же сталкиваемся с воссозданием другой любви, не похожей ни на одну из тех, что встречались субъекту ранее, но от этого не более определенной и локализованной. В свою очередь, именно это не позволяет субъекту укрепиться в каких-либо гарантиях своего бытия (идентификациях), получить твердую почву под ногами. Анализ лишь учит его раз за разом изобретать свои собственные способы обходиться со своей нехваткой и сжиться с неустранимой и перманентной подвешенностью своего состояния. Но и это уже немало…

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

А именно эта оппозиция являлась первородным основанием для всех прочих метафизических дихотомий, таких, например, как свет и тьма, добро и зло, природа и культура, индивидуальное и общественное, частное и публичное и т. д.

2

Основным лейтмотивом происходящего стал процесс дистанцирования означающего от объекта малое а.

3

Парижская школа фрейдизма (фр. École freudienne de Paris) – психоаналитическая организация, созданная Жакаом Лаканом в Париже в 1964 году, и распущенная им же в 1980 году.

4

Монрибо П. Лакановская интерпретация симптома. 2010.

5

В этом смысле психоанализ является таким же субъектом со своим бессознательным, как и всякий другой субъект «с человеческим лицом». В конце концов, у психоанализа есть свое желание и свой Я-Идеал, которые усваиваются теми, кто подвизается на психоаналитической ниве. Также имеют место предсказанные и зарегистрированные самим Фрейдом временные такты открытия и закрытия аналитического бессознательного: бессознательного аналитической теории и практики. Например, бразильский психоаналитик и исследователь Габриель Тупинамба назвал свою книгу «Желание психоанализа», как бы подтверждая те интуиции, которые были высказаны насчет психоанализа как субъекта Смулянским. Такими же субъектами, со своей собственной логикой развития, со своим характерным, специфическим желанием – желанием, разделяемым своими носителями, – предстают и наука, и философия, и институт литературного творчества, и политика, и производственная сфера и т. д.

6

В этой связи нелишне упомянуть о самоанализе и его невозможности. Тот факт, что в аналитической ситуации в роли анализируещего выступает сам анализант, что работает в анализе именно анализируемый как раз таки, и указывает на то, что вне анализа эта работа не представляется выполнимой. Именно анализирующая роль анализанта показывает, что вне аналитического переноса и сеттинга, без аналитика никакой анализ, и прежде всего самоанализ, не возможен в принципе.

7

Бессмысленной в силу того, что, если можно так выразиться, «первое» желание и так несет в себе ограничение, не позволяющее ему преодолеть ту грань удовлетворения, что отделяет его от невозможного наслаждения и, следовательно, самоаннигиляции.

8

В числе участников «Эпистемологического кружка» также были Ален Бадью, Мишель Фуко, Жак Деррида, Луи Альтюссер.

9

Исследованием искажений этого поля – поля современной публичности, или попросту современности, – сегодня занимаются такие аналитики как А. Смулянский, Е. Конорева, Г. Тупинамба, а также автор этих строк.

10

Как отмечал Лакан на уровне пятого семинара в 1957 году.

11

При этом важно отличать аналитический перенос, который часто неправомерно отождествляют с некоторыми чертами переносных отношений, возникающих в обстоятельствах более привычного субъекту круга. Аналитический перенос структурно устроен иначе, и прямой аналогии проводить между ними нельзя.