Полная версия

Знание психоанализа. Заблудшее означающее

Как из этого явственно следует, и эксцесс двойного удостоверения желания, и перенос являются представительствами комплекса кастрации, а следовательно, и предполагают вмешательство ее, кастрации, агентов. Лакан называет этих агентов. Это не кто иные, как Символический, Воображаемый и Реальный Отцы, или – обобщенно – Имена-Отца

Таким образом, перенос возникает как результата вмешательства в современные речевые практики Имен-Отца, подобно водяным знакам, проступившим сквозь высказывания Фрейда и саму его фигуру. Это вмешательство носило уникальный характер, поскольку имя «Фрейд» оказалось подсвечено всеми тремя отцовскими ипостасями.

Он, несомненно, нес на себе печать отца воображаемого. «Грязный шприц» из сновидения об Ирме… Его особо пристрастные отношения с желанием истерических пациенток, идиосинкразии и авторитарные жесты в отношении учеников и ближнего круга всегда бросали на Фрейда тень «отца, который испоганил ребенка».

Семейная биография свидетельствует о том, что Фрейд, несомненно, был отмечен достоинствами отца Реального. Как автобиографично повествуют страницы его жизни, его старший сводный брат Филипп был ему «вместо отца», а это означало, что Фрейд в какой-то момент встал на позицию брата своего отца, что их в реальном отцовстве и уровняло. Это находило выражение в сильнейшей и затянувшейся ревности Фрейда по отношению ко всем братьям и сестрам, удостаивавшимся, по его мнению, чрезмерного и недопустимого внимания со стороны их общей матери.

Ну и, наконец, с инстанцией символического отца он был обручен трижды. Сперва в этом отношении дало о себе знать изобретение метода, который стал результатом разрыва между двумя актами высказывания. Следствием этого стала самоавторизация психоанализа и его открепление от медицины. Далее бескомпромиссность позиции, занятой Фрейдом в отношении отклонений его учеников от тех теоретических и методологических координат, которые основатель полагал принципиальными с точки зрения сохранения границ метода. Яростный настрой учителя в ситуациях подобного ревизионизма объясняется тем, что речь шла о символической передаче аналитического Я-Идеала. Это находило выражение в отлучениях и болезненных разрывах символического отца с его символическими сыновьями.

Именно здесь, в пункте сопряжения Фрейда с позицией Символического отца, и встает вопрос о желании аналитика в его полновесном виде. Дело в том, что в случае с психоанализом такт фрустрации, выразившийся в запретах и ограничениях, налагаемых Фрейдом на исследовательскую свободу своих учеников, совпал с тактом лишения, на котором осуществляется передача символического паспорта. Чтобы прояснить этот момент достаточно указать на то, что с точки зрения временных процессов бессознательного все три такта комплекса кастрации проходятся субъектом синхронно (одновременно). А в свете того, что все три агента кастрации (Воображаемого, Символического и Реального отцов) в рассматриваемом нами случае сходятся в одном месте, фрустрирующий авторитаризм Фрейда усвоил себе также и функцию своеобразного монтажа и пусконаладки аналитического Я-Идеала.

Перейдем, наконец, к четвертому типу означающего – означающему S2. Его мы лишь упомянем, поскольку по большому счету ему и посвящен весь данный текст. S2 – обозначает цепочку или батарею означающих, что несут в себе знание. То самое знание, что производит работу, эффекты которой являются привилегированным предметом аналитического исследования. Они известны: субъект, его желание, тревога, наслаждение в качестве прибавки и наслаждение, которое субъекту не дано. В логике аналитического дискурса это знание оказывается на месте истины. В дискурсе господина знание всегда является достоянием раба (господин неизменно обнаруживает то, что знание является отнюдь не его привилегией, но имеет хождение в качестве разменной монеты среди его рабов). В дискурсивном мире истерика знания, как уже упоминалось ранее, является одновременно и неутешительным результатом деятельности господина, и тем, чего ему кровно недостает. Предсказуемым образом ведет себя знание в теснине университетского дискурса – там оно исполняет роль агента желания.

И в преломлении психоаналитического взгляда на вещи это знание претерпевает удвоение. Об удвоении здесь будет сказано очень много, но то, о котором я только что сказал, разделяет знание на то, что «знает» прибавочное наслаждение, и то, что полагает себя в непосредственном, невозможном наслаждении речи. Иными словами, мы можем говорить об S2 либо как о том дискурсе тела, что может прочитываться субъектом в качестве знания о наслаждении, освоенного им в долатентный период так называемой детской сексуальности. В этом, первом, прочтении это знание, которое позволяет извлекать прибавочное наслаждение из специфического контакта с телесными отверстиями. Либо же мы берем S2 в качестве дискурсивной практики речи, что открывается субъекту в его латентности, когда он, пользуясь понятийным аппаратом Смулянского, на детское сексуальное знание оказывается «ограблен». Из такого S2 всякое наслаждение оказывается изгнано, так что сама эта практика – проговаривание означающих, представленных в такой цепи, обращение с самой этой, заключенной в скобки и закавыченной, речью как с объектом становится источником наслаждения, но наслаждения уже не прибавочного, а непосредственного, невозможного. Об этом мы сейчас и поговорим…

Глава 2.

Означающее и публичность

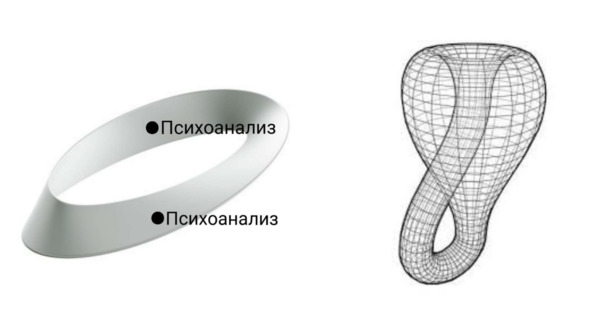

На самом деле, когда я говорю, что эта книга об означающем, одновременно я проговариваю, что она посвящена анализанту и аналитику. Дело в том, что означающее – то единственное, что может разграничить и одновременно соединить два поля: поле индивидуального невроза и поле публичности, или как его еще можно назвать – поле политического. Речь идет о том, что эти области находятся отнюдь не в том однозначном, как будто самим собой разумеющимся соотношении, которое мы усвоили с детства, где они предстают по отношению к субъекту как внутренняя и внешняя и при этом являются в чем-то пересекающимися, но непереходными. Между тем, для того чтобы выявить их подлинную взаимосвязь, проводить границу необходимо не между ними как таковыми, размещая субъекта то на одной, то на другой половине и не размещая одну (внутреннюю) в самом субъекте, а наружную за его пределами. Разделительная черта должна быть проведена по самому субъекту, она должна его как бы перечеркивать. Этой чертой и является означающее. При этом вся пикантность момента состоит в том, что этими двумя областями оказываются, собственно, внутрианалитическая кабинетная практика и, если можно так выразиться, превратности судеб психоанализа как социально-политического института и культурно-исторического феномена5. Таким образом, вся конструкция в целом предлагает нам рассматривать в качестве субъекта желания сам психоанализ. Так же как и у «человеческого» субъекта, у психоанализа есть два круга существования, которые тем не менее не взаимоопределяются как «внутренний» и «внешний», но оказываются в отношении друг друга вывернутыми наизнанку, как говорил Лакан, «экстимизированными». Экстимность – это парадоксальное свойство и структурное устроение субъекта современности, которое обусловливает децентрацию, смещение субъекта – не важно какого, отдельно взятого индивида или целого социального института – относительно себя самого, его перманентную и изначальную выдвинутость в публичную сферу, и тотальную встроенность несъемного, как его называл Хайдеггер, аппарата публичности в бессознательные механизмы функционирования желания, тревоги, влечений, наслаждения и т. д. При этом определить, какой из них вывернут, а какой напротив ввернут, не представляется возможным. Здесь мы сталкиваемся с областью неевклидовой геометрии проективных плоскостей и топологией неориентированных поверхностей. В качестве модели такой структурной спайки двух парадоксальным образом соположенных и переходных друг в друга плоскостей Лакан использовал такой топологический объект, как лента Мебиуса, или его аналог в трехмерном пространстве – бутылку Кляйна (рис. 5).

Рис. 5. Лента Мебиуса Бутылка Кляйна

Именно поэтому я и написал, что говорить об означающем – это, по сути, то же, что говорить об анализанте и аналитике, аналитике и анализанте. Это переворачивание, субверсию я обозначил неслучайно – в той логике «экситимизации», о которой мы только что говорили, определить является ли субъект, проходящий анализ, анализантом или аналитиком и в какой момент для него происходит смена этих позиций, исходя из самой аналитической ситуации, находясь внутри нее, также оказывается невозможным. На этом настаивал Лакан, когда говорил, что хотя на первый взгляд, приходя в анализ, субъект по идее одевает на себя вериги анализанта, однако на самом деле он сам становится своим же собственным аналитиком6. Максима гласящая, что анализирует в анализе сам анализант, стала таким же общим местом лакановского учения, как и многие другие его парадоксальные заявления, однако часто упускается из виду то, какая невообразимая логическая машинерия стоит за этой на первый взгляд простой истиной.

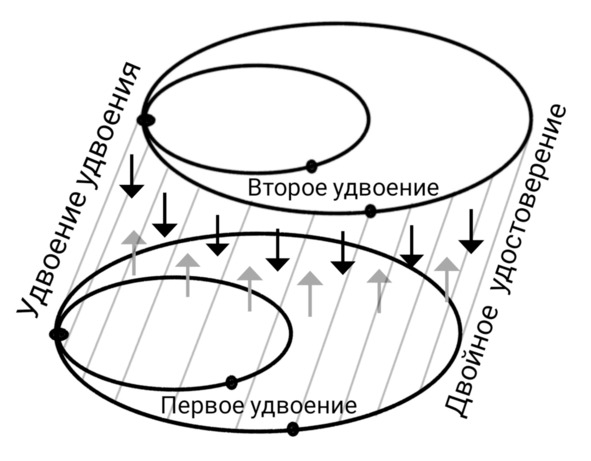

Но именно это переворачивание и обусловливает возможность того, что именуется переносом. И именно об этом важнейшем конституирующем институте психоанализа мы и будем теперь говорить. Но сперва нужно отметить еще один немаловажный момент той двойственности субъектного бытия, о которой мы упомянули. Нетрудно заметить, что речь в данном случае идет не просто об удвоении, а о двойном удвоении, об удвоении удвоения. Для того чтобы перенос возник, должна иметь место переходность между одной ситуацией удвоения и другой: между индивидуальной ситуацией экстимности и ситуацией взаимопереходности между уровнями, на которых представлено (обнаруживает себя) вмешательство в ситуацию (с одной стороны, внутрианалитическую, с другой – общекультурные и социально-политические процессы) психоанализа. Другими словами, между этим двумя уровнями должна быть произведена операция двойного удостоверения. При этом там, где мы заключаем оба удвоения в скобки, агентом удостоверения их соположенности и переходности, вынесенным за скобки общей функцией этой верификации, так или иначе должно оказаться одно из них, которое таким образом структурно дублируется, обнаруживая себя одновременно и в скобках, и за ними. Другими словами, будучи разнесенным по двум разным местам, то или иное смещение оказывается на двух разных уровнях срабатывания: и как одна из двух экстимных систем, накладывающихся друг на друга, и, как то, что выступает общим знаменателем для всей ситуации в целом, подсвечивая это наложение с определенной стороны и, задавая тем самым порядок соположенности этих удвоений начального уровня. При этом в зависимости от угла рассмотрения и текущих условий этим агентом, назначающим в качестве удостоверяющего один из двух кругов переходности, может выступать то один, то другой: то, условно, «субъективно-индивидуальный», то «психоаналитический» как таковой. При этом сами обе ситуации, представляющие собой структуры функционирования субъектного желания, выступают в качестве означающего сами.

Рис. 6

Здесь не мешало бы обратить внимание на параллель с ситуацией переходности между позицией аналитика и анализанта на одном из пересечений этого двойного удвоения. Это процесс, который происходит только на одной стороне ситуации – на стороне анализанта. Сам аналитик в процессе анализа анализантом, конечно, не становится. Это говорит о том, что существует немаловажное различие в структурных свойствах удвоений, имеющих место на каждом из двух субъектных кругов (индивидуального и психоаналитического), и удвоением, образующимся между ними. На условно меньшем структурном уровне, где мы имеем дело с устройством отдельно взятого субъекта, ни о какой переходности между камерным и публичным уровнями не предполагается. «Внешний» круг, который всегда представлен инстанцией Имени-Отца, или отцовской кастрационной символической функцией, будет удостоверяющим, круг же воображаемого нарциссического отношения, где субъект благодаря своим «изолированности» и «исключенности» из публичной среды, может ощущать себя в безопасности, всегда будет занимать соподчиненную позицию, положение под-лежащего установлениям первого. Важно подчеркнуть, что таким образом ни о каком отсутствии кастрации, или недокастрации, или непройденности всех тактов кастрационного комплекса, речи идти не может в принципе. Соответственно, и нарциссизм субъекта всегда и изначально поставлен под вопрос. Мы не можем говорить о существовании какого-либо нарциссизма, потому как этот воображаемый, «замкнутый на себя», «защищенный» уровень в случае невротика всегда является под-лежащим воздействию того, что одновременно выступает и в качестве ситуации публичной речи, и того, что помещает в нее субъекта, невзирая на то, что он думает об этом сам.

Так и в случае с эксцессом двойного удостоверения между субъектным бытием и бытием мира психоанализа (психоанализа в мире): удостоверение возможно только в одном направлении из малого в большой круг внутренней восьмерки. Это связано с тем, что в любой ситуации неизбежного задействования инстанции, которая не меняет своего месторасположения в структуре психического, – речь всегда идет об инстанции означающего Имени-Отца. Какой-то из уровней в итоге должен-таки занять место этого означающего, иначе символическое упорядочивание не состоится. Точно таким же образом дело обстоит и с максимой, гласящей, что «бессознательное структурировано, как язык». Здесь хорошо видно, что психоанализ, по выражению Алена Бадью, является областью знания, которая не испытывает нехватки ни в чем, чего она не производила бы в другом месте.

О переходности между позициями анализанта и аналитика мы заговорили неслучайно. Дело здесь не только в том, что в процессе анализа анализант анализирует себя сам, а аналитик устраняется в качестве субъекта желания, превращаясь в объекта малое а – ту самую точку переходности и формирования переноса, которая расположена на стыке между большим и малым кругами аналитической ситуации, взятой в ее расширении. Да, известно, что на определенном этапе анализа анализант всегда так или иначе идентифицируется с аналитиком. И, несмотря на признание воображаемого характера подобной интроекции Эго аналитика, некоторые направления психоанализа даже настаивают на том, что этот момент является главной «целью» аналитического «лечения». Во многих случаях анализ на этом и завершается. Этот подход подвергался постоянной критике со стороны Жака Лакана, настаивавшего на том, что, хотя это и неизбежный, и необходимый аспект психоаналитического процесса, он не может считаться основным и конечным его результатом. Это всего лишь проходной пункт, преодоление которого открывает доступ к следующим за ним важнейшим этапам аналитического цикла. Самой распространенной формой такой идентификации является возникновение у анализанта желания стать аналитиком самому. Подобное желание, в свою очередь, подвергается аналитической конфронтации и во многих случаях выясняется, что на поверку это намерение было чем-то таким, что к желанию непосредственного отношения не имеет и является скорее воображаемой идеализацией, обещающей субъекту избавление от нехватки. Попросту говоря, субъект, чье «желание бытия аналитиком» пало перед натиском аналитического недоверия, скорее надеялся на то, что аналитическая работа принесет ему всестороннее удовлетворение и сделает его поистине счастливым во всех смыслах этого слова.

Однако вовсе не принятое на определенном этапе анализа решение стать аналитиком является предметом нашего интереса. Все то, о чем мы говорим по преимуществу и первородству относится именно к фигурам анализанта и аналитка по той причине, что наиболее полной и завершенной перспективой конца анализа для любого, кто вступает на его путь, является именно бытие аналитиком. Когда субъект в процессе анализа пересекает свой фантазм и происходит то, что Лакан предлагал рассматривать как преобразование симптома в синтом, его желание, никуда при этом не исчезая, в известной степени оказывается избыто. Субъект, будучи, продолжая оставаться субъектом, то есть по определению желающим, с установлением своего желания в известной степени смиряется. Он добровольно расстается с тем желающим элементом, который отвечал за образуемую на втором круге желания, в виде дублирующей его надстройки, бессмысленную защиту7, работающую на сдерживание желания как такового. Упразднение этого «второго», паразитирующего на «первом», и сопротивляющегося ему желания позволяют субъекту переприсвоить желание в том его виде, который в психоаналитической литературе характеризуют в терминах «смерти желания» или «преодоленного», «отсутствующего» желания. Это избавленное от балласта желание по сути своей и соответствует желанию аналитика, а в случае, если анализант в итоге аналитиком стал, – то в качестве него и работает. Заметьте, что речь не идет о желании, полностью проанализированном или очищенном от любых примесей. Речь о желании, которое на определенном уровне, хоть и перестало держать против себя обсессивную оборону, тем не менее на базовом уровне желания как такового все противоречия и недостатки, присущие желанию по природе, за собой сохранило.

Другими словами, нас интересует тот факт, что аналитическая практика в своем изводе производит аналитиков, и тот факт, что, пройдя весь круг анализа, некоторые субъекты аналитиками не становятся, не отменяет того, что они ими потенциально являются. И вопрос о том, что многие из анализантов, прошедших весь аналитический цикл, в итоге от профессиональной аналитической деятельности отказываются, столь же важен, как и тот, что же именно выступает для новоявленных аналитиков помехой в образовании ими прочной и «устаканенной» практики. И эти вопросы непосредственно связаны с заглавной темой данного издания. Конечно, нельзя однозначно утверждать, что главной целью анализа является производство все новых аналитиков. Тем не менее неоспоримым является факт того, что момент конца анализа непосредственно сопрягает позицию аналитика с позицией субъекта, свой анализ полностью исчерпавшего.

И тот факт, что, вступая в аналитическое взаимодействие, все анализанты, вне зависимости от того, какие цели они себе в анализе ставят, чем и когда их анализ завершится, имеют одну и ту же перспективу, позволяет нам позицию анализанта относительно главного аналитического инструмента – переноса – обобщить. Заметим, что финальная для каждого вновь поступающего в анализ субъекта открытая перспектива его полного завершения открывает еще одну сторону сущности психоаналитического переноса – переноса текущего бытия анализанта в будущее бытие аналитиком и, ретроспективно наоборот, переноса бытия аналитиком из, пусть и нереализованной, будущности в настоящее каждого анализанта.

Это позволяет нам обобщить и те парадоксы, перипетии, затруднения, и даже невозможности, которые, начиная с определенного момента, ситуацию переноса как такового отмечают.

Что представляет собой перенос сегодня? Осмелюсь предложить свое определение. Перенос сегодня – это внутрианалитическая ситуация, которая, формируя новый, альтернативный симптом субъекта, делает это, включая в него параллельно в качестве его элементов и симптом самого психоанализа в его текущем положении, специфику положения психоанализа и психоаналитика на широкой публичной сцене, а также симптом психоаналитического сообщества, взятые одновременно на различных уровнях. Таким образом, можно себе представить, что каждый поступающий в анализ субъект вынужден иметь дело не только со своими, так сказать, собственными, индивидуальными неразрешимостями, но также и с неоднозначными, спорными, сомнительными перипетиями психоанализа в целом – положением психоанализа как институции, теории и клиники, – транслируемыми речью определенного формата. Какова причина подобного положения вещей, будет сказано ниже, однако, предваряя, скажем, что это связано с изначальной выдвинутостью анализа за свои пределы, его включенностью в общую социокультурную, политическую повестку и, соответственно, с размыванием границ между собственно психоанализом и другими дискурсами, областями знания, способами мысли.

В отличие от того, что сегодня можно услышать на этот счет, в отношении переноса все зависит от серьезности аналитического намерения. Перенос должен быть адресован не аналитику, а анализу. Поэтому многие, понимая это буквально, делают все, чтобы аналитическую дисциплину удержать на высоте. Скажем, миллеровская позиция предполагает, что анализ нужно оберегать от профанов. То есть, если не существует переноса на сам анализ как на институцию, практику или будущую профессию, перенос на аналитика никогда не сложится. Это тоже определенная загадка. Этого Фрейд никогда не объяснял. И на самом деле, делая все, чтобы перенос сложился именно в области анализа – пропагандируя аналитическую дисциплину, читая лекции о ней, посещая различные учреждения для того, чтобы дать об анализе знания, – он тем не менее никогда об этом не писал и не говорил. Хотя для всех это было очевидно. И когда анализант пишет, что он хочет «пройти у вас анализ» или «анализ у вас», главное означающее – это «анализ», а не «вы». Фрейд создавал репутацию именно дисциплине. Хотя буквальная поддержка этой репутации тоже может обернуться своего рода выхолащиванием. Мы это видим на примере того, что сейчас происходит с миллеровской школой. Как бы руководство и представители этой школы ни ценили анализ, как бы ни ограждали его от разнообразных влияний и воздействий, он от этого страдает не меньше, чем от смешения его, скажем, с психологическими дисциплинами. Чрезмерная рафинированность ему тоже не показана. По всей видимости, больше того, что сделал с психоанализом в широком смысле Лакан, при котором он сделался абсолютно разомкнутым, открытым любой интеллектуальной сцене, сопряженным с критикой власти или разбором кинематографа, – извлечь из него нельзя. Другими словами, до Лакана анализ не вызывал такого почтения потому, что представлял собой систему до некоторой степени популяризованную, но замкнутую, а после Лакана, напротив, он делается системой непопулярной, хотя и предположительно открытой. Однако Лакан сочетал и то и другое, чего не удается всем остальным.

Итак, встроенность симптома психоанализа в индивидуальный симптом отдельно взятого невротика, с одной стороны, способствует складыванию переноса на психоанализ и возможности для анализанта его пройти, с другой – выставляет для этих же процессов помехи и препятствия. При этом помехи это обязаны не тому, что психоанализ в целом переступает порог клиники и добивается принятия и признания себя глобальным, общечеловеческим дискурсом и культурным феноменом современности. Нет, дело отнюдь не в том, что он частенько использовал рупор и устанавливал внешние связи с сопредельными и не очень сферами, не в том, что он заставил человечество кардинальным образом пересмотреть взгляды на человека, его место в мире, его жизнь, историю и судьбу. Психоанализ, несомненно, оставил неизгладимый след в «психологии масс» и оказал влияние на ключевые процессы и судьбы всего двадцатого и начала двадцать первого веков. Однако вопрос не в подвижках и воздействиях психоанализа самих по себе, а в том, как и в каком направлении, начиная с определенного момента, происходило преломление этих процессов. Как отмечает Г. Тупинамба, когда в начале 1960-х годов Жак-Ален Миллер подверг означающее тотализированной формализации и граница закрытой искусственной внутрианалитической ситуации была размыта, латентное наслаждение, которое аналитик был призван культивировать и регистрировать в кабинете, частично покидает оболочку индивидуального симптома в аналитической ситуации и «выходит в мир». Происходит утечка того наслаждения, «огораживание» и удержание которого в резервации узко клинической практики было доселе важнейшей задачей психоаналитика. И психоаналитическая мысль следует за ним на уличные площади, на экраны кинозалов, в выставочные галереи, на страницы книг и желтой прессы, на помосты политических баталий… Психоанализ распространяет свои права владения на это наслаждение, заполнившее практически все сферы и феномены общественной и частной жизни: от подростковых увлечений и медиаконтента до педагогических практик и биополитики. Однако, возвращаясь в своем новом переизданном самовыдвижении, психоанализ, будучи, теперь полагая себя в праве выносить суждение на предмет состоятельности тех или иных дисциплин в их обращении с их же собственной нехваткой, в ситуацию этого «наслаждения без границ» помещает и себя, что, в свою очередь, приводит к полному перед ним обезоруживанию. Таким образом, анализ лишается своего главного теоретического орудия и инструмента – способности производить и транслировать знание о наслаждении, – поскольку и сам оказался этим наслаждением практически полностью захвачен. Попадая на территорию этого наслаждения, аналитик неминуемо вынужден столкнуться со своей неспособностью положить ему передел. Тем самым он лишь развязывает этому нелокализованному, безбрежному, затопляющему наслаждению руки, чтобы, в свою очередь, уже оно не позволило образовать ему аналитическое знание. И это неудивительно, ведь чтобы подобное знание произвести, необходимо это наслаждение сперва усмотреть, выделить, зарегистрировать.