Полная версия

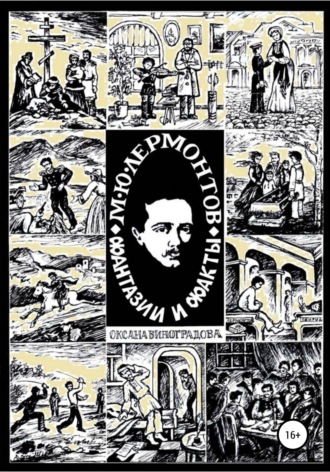

М.Ю. Лермонтов. Фантазии и факты

Ю.П. Лермонтов принял ультиматум. Собственно, он и добивался финансовой обеспеченности сына. Юрий Петрович, на наш взгляд, не был «загнан в угол», как полагает П.А. Фролов31, скорее, теща была «загнана в угол» зятем, вынуждавшим ее сделать официально Мишеля наследником всего и вся. Что Арсеньева и сделала. Но затаила обиду на его отца за то давление, которое тот на нее оказывал. То, что Юрий Петрович оставит сына на воспитание Арсеньевой, было ясно обоим: достойный уровень воспитания и образования могла обеспечить только бабушка. Юрий Петрович прекрасно это понимал. Уверившись, что сын обеспечен (пусть и ценой ссоры с тещей), Юрий Петрович отошел в сторону. Есть основания думать, что и при взаимном недоверии теща и зять все же постарались не посвящать Михаила в свои разногласия и продолжали общаться ради него. Юрий Петрович регулярно навещал сына, его привозили к нему в Кропотово (Ефремовский уезд Тульской губернии) гостить. Более того, родная сестра Юрия Петровича Лермонтова Авдотья Петровна Пожогина-Отрашкевич отдала своего сына на воспитание Елизавете Алексеевне Арсеньевой. Естественно, Авдотья Петровна регулярно навещала как своего ребенка, так и племянника. Во время учебы Лермонтова в Москве его отца видели ежегодно, есть документы, подтверждающие, что он там был в феврале 1828-го, в феврале 1829-го, в феврале 1830-го и в апреле 1831 года32. В Москве проживали его сестры. Михаил подарил отцу не менее пяти картин (обнаружены внучкой сестры Юрия Петровича в поместье Кропотово).

Михаил Юрьевич любил и жалел своего отца, который никогда после завещания Арсеньевой не требовал назад сына и не склонял его бросить бабушку. И тем более не мог делать этого, когда сыну исполнилось 16 лет: Михаил Юрьевич поступил в самый престижный университет. Кроме того, есть предположение, что примерно в это время у Юрия Петровича появился сын Александр от крепостной (он просил Михаила позаботиться о младенце в завещании)33. Но главное – Юрий Петрович начинает плохо себя чувствовать. Он заранее пишет завещание 28 января 1831 года, правит его 29 июня того же года… Следовательно, болезнь развивается медленно и неотвратимо. Чахотка. Начало завещания, где даются духовные распоряжения:

Во имя Отца, Сына и Св. Духа. Аминь.

По благости Милосердного Бога, находясь в совершенном здравии души и тела, нашел я за нужное написать сие мое родительское наставление и, вместе, завещание тебе, дражайший сын мой Михаил, и, как наследнику небольшого моего имущества, объявить мою непременную волю, которую выполнить в точности прошу и заклинаю тебя, как отец и христианин, будучи твердо уверен, что за невыполнение оной ты будешь судиться со мною перед лицом Праведного Бога.

Итак, благословляю тебя, любезнейший сын мой, Именем Господа нашего Иисуса Христа, Которого молю со всею теплою верою нежного отца, да будет Он милосерд к тебе, да осенит тебя Духом Своим Святым и наставит тебя на путь правый: шествуя им, ты найдешь возможное блаженство для человека. Хотя ты еще и в юных летах, но я вижу, что ты одарен способностями ума, – не пренебрегай ими и всего более страшись употреблять оные на что-либо вредное или бесполезное: это талант, в котором ты должен будешь некогда дать отчет Богу!.. Ты имеешь, любезнейший сын мой, доброе сердце, – не ожесточай его даже и самою несправедливостью и неблагодарностию людей, ибо с ожесточением ты сам впадешь в презираемые тобою пороки. Верь, что истинная нелицемерная любовь к Богу и ближнему есть единственное средство жить и умереть покойно.

Благодарю тебя, бесценный друг мой, за любовь твою ко мне и нежное твое ко мне внимание, которое я мог замечать, хотя и лишен был утешения жить вместе с тобою.

Тебе известны причины моей с тобой разлуки, и я уверен, что ты за сие укорять меня не станешь. Я хотел сохранить тебе состояние, хотя с самою чувствительнейшею для себя потерею, и Бог вознаградил меня, ибо вижу, что я в сердце и уважении твоем ко мне ничего не потерял.

Прошу тебя уверить свою бабушку, что я вполне отдавал ей справедливость во всех благоразумных поступках ее в отношении твоего воспитания и образования и, к горести моей, должен был молчать, когда видел противное, дабы избежать неминуемого неудовольствия.

Скажи ей, что несправедливости ее ко мне я всегда чувствовал очень сильно и сожалел о ее заблуждении, ибо, явно, она полагала видеть во мне своего врага, тогда как я был готов любить ее всем сердцем, как мать обожаемой мною женщины!.Но Бог да простит ей сие заблуждение, как я ей его прощаю.

Наконец, тебе, любезнейший сын мой, известно, какие нежные узы родства и дружбы связывали меня с моим семейством, и сколько сия дружба услаждала горестные дни моей жизни, и так за сию-то любовь и за сии жертвы в праве я требовать от тебя, как преемника сердца и души моей, продлить и за гробом мою любовь и нежное о них попечение, которые я имел во всю жизнь мою34.

В завещании Ю.П. Лермонтов указывает сыну и доминанту своего поведения после смерти Марии Михайловны: «Я хотел сохранить тебе состояние…».

Сын понял и принял эту жертву, и уже своим только отношением к образованию показал, что жертва была не напрасна. Об этом далее.

Воспитание и обучение М.Ю. Лермонтова

Присоединимся к мнению В.И. Прищепа:

Вопрос о происхождении Лермонтова не отношу к волнующим меня. Доверяю выводам генетиков: все, ныне живущие, есть потомки родственников 150-тысячелетней давности. Иметь бы побольше сведений о родителях младенца Михаила. Но судьба отвела его матушке короткий срок на воспитание сына. Отцу – считайте, как угодно. Характер, навыки, знания и взгляды формировали другие люди. Главное – миру явился гений35.

Несомненно, талант человека развивается под влиянием его ближайшего окружения. Не будет преувеличением сказать, что Елизавета Алексеевна Арсеньева сыграла решающую роль в становлении личности Михаила Юрьевича Лермонтова. В принципе не так уж и важно, кто отец и даже – кто мать, когда воспитание ребенка сосредотачивается с младенчества в одних руках. В случае с Лермонтовым – в бабушкиных. И даже если гены играют роль в формировании личности, то в любом случае в Мишеле (так звали Мишу Лермонтова в детстве) «бродили» и гены Елизаветы Алексеевны…

С.М. Телегина пишет:

…имела бы Россия великого поэта Лермонтова, если бы он жил с отцом? Будем справедливы, Арсеньева создала такие условия, в которых предельно полно раскрылись и расцвели природные дарования Михаила Юрьевича36.

Если только можно представить себе самое любящее, самое щедрое и самое мудрое воспитание ребенка – это воспитание, которое дала Михаилу Юрьевичу Лермонтову его бабушка. В неустанных заботах о здоровье внука Арсеньева периодически возила его на Кавказ. У Лермонтова была нянька Христина Осиповна Ремер, дежурившая у его постели по ночам, и «нянь» Андрей Иванович Соколов, «страхующий» каждый шаг ребенка днем. Зимой – специально построенные ледяные горки, скульптуры из снега, гулянья; дома – частые спектакли… Методика воспитания Михаила Юрьевича Лермонтова до сих пор воспринимается как передовая и не для всех доступная материально. Так, к примеру, пол детской был обит сукном, по которому ребенок мог рисовать мелом; с трехлетнего возраста Лермонтов писал картины красками, а чуть позже лепил скульптурные композиции из крашеного воска. Маленькому Михаилу дворовые по приказу Арсеньевой организовывали «живые уголки», потом бабушка подарила внуку настоящую маленькую лошадку для прогулок.

Елизавета Алексеевна зорким оком выглядывала из окружения всех, кто мог бы принести пользу ее внуку, и привлекала их к его воспитанию. Взяв к себе на «пансион» еще нескольких мальчиков, Елизавета Алексеевна сформировала вокруг Михаила Юрьевича подходящее окружение. «Социализировала», если сказать по-современному. Мальчики вместе учились и играли. Играли часто в войну, и им для этого была пошита специально форма, а на территории усадьбы выкопаны траншеи. Кто знает, не способствовала ли эта подготовка военным успехам Лермонтова в сражениях и стычках на Кавказе… Как только Елизавета Алексеевна заметила, что на внука плодотворно действует общество его тети Марии Акимовны Шан-Гирей (урожденной Хастатовой), то сразу предприняла «операцию» по уговариванию к переезду четы Шан-Гиреев с Кавказа в Пензенскую губернию, ближе к Тарханам, куда Шан-Гиреи и переехали, купив с помощью Арсеньевой соседнее поместье Апалиху. Впоследствии и сын Марии Акимовны – Аким Павлович Шан-Гирей – стал другом Лермонтова как по играм, так и по жизни.

Крутость характера Елизаветы Алексеевны по отношению к крепостным, переходящая подчас в жестокость (начало XIX века: людей могли продать, отдать в солдаты, наказать телесно), говорят, отступала, если Миша просил за кого-нибудь из провинившихся крестьян. Естественно, внука своего Елизавета Алексеевна пальцем не трогала.

Обучение Михаила Юрьевича началось, как бы сейчас сказали, в детсадовском возрасте. В десять лет в совершенстве немецкий и французский. Плюс латынь. В тринадцатилетнем возрасте Лермонтов прилежно занимается историей, географией, астрономией. Изучает синтаксис и грамматику русского языка, пишет сочинения на заданные темы. (После четырнадцати к иностранным языкам прибавились английский и греческий). Между делом – игра на скрипке, фортепиано и флейте… Бабушка не скупилась на лучших учителей: с Лермонтовым занимались преподаватель А.З. Зиновьев (филолог, историк), профессор словесности А.Ф. Мерзляков, профессор Д.М. Перевощиков (астроном, математик).

В сентябре 1828 года Михаил Лермонтов был принят сразу в четвертый класс престижного Благородного пансиона при Московском университете «полупансионером». Еще годом ранее Арсеньева переезжает в Москву, снимает дом для жилья. Несомненно, «полупансион» был выбран по желанию и Лермонтова, и его бабушки: они не разлучались. (И опять же не потому, что бабушка «душила» внука своей любовью, а потому, что любовь их была взаимной на протяжении всей их жизни). Мишель каждый день после занятий и на выходные отпускался домой. Преуспевал во всем; учителя отмечали блестящие способности Лермонтова по математике. Сохранились свидетельства, что Михаил Юрьевич мог потратить сутки на обдумывание математической задачи37. В документах пансиона «поведение и прилежание» Лермонтова «отмечено как "весьма похвальное". По всем предметам, за исключением Закона Божьего и латинского, ему выставили высший балл (4), и он не без гордости писал, что был "вторым учеником"»38.

В апреле 1830 года Лермонтов подал прошение об увольнении из пансиона. Почему-то некоторые исследователи из этого делают вывод о том, что обучение в пансионе Лермонтов не закончил. Почему не закончил? Основные версии: разногласия с преподавателями, реорганизация пансиона и в связи с этим потеря каких-то предполагаемых возможностей или… протест Лермонтова против царского произвола. Ах да, еще введение телесных наказаний. Рассмотрим по пунктам. Документов о каких-то неувязках с преподавателями нет. Есть устные предания, которым не всегда можно верить. Есть документы о замечательной учебе и успехах Лермонтова. Далее. После посещения Николаем I пансиона император действительно нашел «непорядки» и издал указ о реорганизации учреждения. Действительно, допускались телесные наказания. Если б все это ввели сиюминутно после посещения пансиона императором, бабушка, безусловно, забрала бы внука лично. Но под действие этого указа не подпадали те, кто уже учился! Многие однокашники Лермонтова спокойно продолжили обучение. Как же трактовать прошение Лермонтова об увольнении? Да просто. В пансионе учились по индивидуальным программам. Лермонтов поступил в четвертый класс. Остались пятый и шестой. К апрелю 1830 года Михаил Лермонтов закончил шестой класс и подал прошение об увольнении, а затем – прошение о зачислении в Московский университет, при котором и состоял пансион. Делать вывод о том, что Лермонтов оставил пансион, на основании его письма тетеньке М.А. Шан-Гирей странно. Письмо:

Вакации приближаются и… прости, достопочтенный пансион! Но не думайте, чтобы я был рад оставить его, потому что учение прекратится; нет! дома я заниматься буду еще более, нежели там. Вы спрашивали о баллах, милая тетенька, увы! – у нас в пятом классе с самого нового года еще не все учителя доставили сии вывески нашей премудрости! (выражение одного ученика). Помните ли, милая тетенька, вы говорили, что наши актеры (московские) хуже петербургских. Как жалко, что вы не видали здесь «Игрока», трагедию «Разбойники». Вы бы иначе думали. Многие из петербургских господ соглашаются, что эти пьесы лучше идут, нежели там, и что Мочалов в многих местах превосходит Каратыгина. Бабушка, я и Еким, все, слава Богу, здоровы, но M-r G. Gendroz был болен, однако теперь почти совсем поправился. Постараюсь следовать советам вашим, ибо я уверен, что они служат к моей пользе. Целую ваши ручки. Покорный ваш племянник М. Лермантов.

P. S. Прошу вас дяденьке засвидетельствовать мое почтение и у тетеньки Анны Акимовны целую ручки. Также прошу поцеловать за меня Алешу, двух Катюш и Машу39.

Когда дети в наше время говорят после окончания школы: «Мы закончили учебу» или «учение прекратилось», это не означает, что они недоучились. Такие простые вещи…

В документе от 16 апреля 1830 года об удовлетворении прошения Лермонтова об увольнении из пансиона за подписью директора пансиона П.А. Курбатова следующее:

…в 1828 году был принят в пансион, обучался в старшем отделении высшего класса разным языкам, искусствам и преподаваемым в оном нравственным, математическим и словесным наукам, с отличным прилежанием, с похвальным поведением и с весьма хорошими успехами; ныне же, по прошению его, от пансиона уволен40.

И нет сомнения, что с таким документом Лермонтов был принят в Московский университет 21 августа 1830 года, где продолжил обучение. Далее история повторяется: кто сказал, что Лермонтов был выгнан из Московского университета? О том, что Лермонтов был исключен, сказал Н.М. Сатин41, автор самых отвратительных отзывов о характере поэта, не постеснявшийся воскликнуть радостно: «Замечательно, что эта юношеская наклонность привела его к последней трагической дуэли!»42. Кстати, когда П.А. Висковатый собирал сведения о поэте в период его обучения в Московском пансионе, от однокашников приходилось выслушивать всякое. Дескать, Лермонтов был заносчив, высокомерен, «бабушкин сынок». Но Лермонтов, без преувеличения, был первым учеником: образованным, начитанным, способным и уже в то время писавшим свои вошедшие впоследствии в историю произведения. Тот грустный и презрительный взгляд Лермонтова, если и имел место, был заслуженным для тех, на кого обращался. А Сатин тем более заслуживал презрения. Другой свидетель-однокурсник – А.М. Миклашевский – спустя много лет по-детски обидчиво вспоминал, что другие дети все дни пребывали в пансионе, а Лермонтова бабушка привозила и забирала ежедневно43. И спустя почти два века чувствуется в таких «характеристиках» Лермонтова обычная, ничем не прикрытая зависть.

Сам поэт нигде не писал, что его или выгнали из университета, или он не окончил обучение в пансионе.

Итак, в августе 1830 года Лермонтов поступил в Московский университет на нравственно-политическое отделение. К этому же времени относится и первая в жизни поэта публикация его произведения – это стихотворение «Весна» в № 19-20 журнала «Атеней».

В сентябре 1830 года в Москве началась холера, и «самоизоляция», как бы сейчас сказали, длилась до марта следующего года. Занятия начались чуть раньше марта. Год был потерян. Вероятно, Лермонтов во время карантина усиленно занимался самообразованием и творчеством. Похоже, приняв уже как данность склонность к писательству, Михаил Юрьевич принимает решение перевестись на словесное отделение университета. И опять в университете происходят какие-то нестроения (вроде истории с профессором М.Я. Маловым), вследствие которых занятия опять идут нерегулярно как по вине студентов, так и по вине преподавателей. Лермонтов, жадный до знаний, может, и чувствует неудовлетворенность, но это не причина просить дать ему перевод в Санкт-Петербургский университет. При этом «ведомости "свидетельствуют об успешных занятиях Лермонтова в 1831/1832 учебном году российской словесностью и немецким языком"»44, по английской литературе Лермонтов получает высший балл – 4, и нет никаких причин думать, что по другим предметам Михаил Юрьевич имел плохие оценки.

Однако на экзамены в мае-июне 1832 года он не пришел, а 1 июня пишет прошение об увольнении:

Прошлого 1830 года, в августе месяце принят я был в сей Университет по экзамену студентов и слушал лекции по словесному отделению. Ныне же по домашним обстоятельствам более продолжать учения в здешнем Университете не могу и потому правление Императорского Московского Университета покорнейше прошу, уволив меня из оного, снабдить надлежащим свидетельством, для перевода в Императорский Санктпетербургской Университет45.

Подчеркнем: «для перевода». И перевестись Лермонтов планировал точно не на первый курс. Как он мог рассчитывать на это, уйдя из Московского университета по причине (как полагают некоторые исследователи) задолженностей по учебе и плохой подготовленности к экзаменам? Или как мог проситься на второй курс (или третий, по другим сведениям), если, к примеру, в Московском университете ему почему-то не зачли первые два (есть и такие предположения)? Напротив, Лермонтов был уверен в том, что его допустят к экзаменам для второго или третьего курса, был уверен в своих силах и знаниях. Более того, руководство Московского университета, не смущаясь прошением Лермонтова о переводе, на обратной стороне прошения накладывает резолюцию:

Приказали означенного студента Лермантова, уволив из университета, снабдить его надлежащим свидетельством»46. Вот это свидетельство: «По указу Его Императорского Величества, из Правления Императорского Московского Университета своекоштному студенту Михаилу Лермантову, сыну капитана Юрия Лермантова, в том, что он в прошлом 1828 году был принят в бывший Университетский Благородный Пансион, обучался в старшем отделении высшего класса разным языкам, искусствам и преподаваемым в оном нравственным, математическим и словесным наукам с отличным прилежанием, с похвальным поведением и с весьма хорошими успехами, а 1830 года, сентября 1-го дня, принят в сей Университет по экзамену студентом и слушал лекции по словесному отделению, ныне же по прошению его от Университета сим уволен; и как он Лермантов полного курса учения не окончил, то и не распространяется на него сила Указа 1809 года, августа 6-го дня и 26-го сентября предварительных правил Народного Просвещения. Дано в Москве июня 18-го дня 1832 года. Подлинное подписано: Ректор Двигубский, непременный заседатель Иван Давыдов, декан Михаил Каченовский, секретарь Щеглов47.

Лермонтов получает просимое им свидетельство и, полный надежд, отправляется в Санкт-Петербург.

Что вынудило Лермонтова на перевод?

Причина в пропуске экзаменов.

Возможно, до этого момента и было какое-то недопонимание со стороны московских преподавателей, но вряд ли неразрешимое. Сомнительно, чтобы какие-то эпизоды студенческой шалости серьезно повлияли на учебу Лермонтова. То, что Михаил якобы высокомерно отвечал преподавателям, вообще упустим как бездоказательные фантазии. Мог ли поставить Лермонтов под удар свою учебу, которой дорожил, ради того, чтобы показать в чем-то превосходство над профессорами? Нет, нет и еще раз нет.

Что же случилось такого, что Михаил Юрьевич Лермонтов не явился на экзамены, после чего и возникли, видимо, какие-то претензии к нему со стороны московского руководства (может, не снизошли к обстоятельствам?). И какие обстоятельства? Лермонтов указывает в прошении: «домашние».

Возможно, и причина пропуска экзамена в домашних обстоятельствах.

Но это должны были бы быть исключительные обстоятельства.

Например, смерть отца.

Смерть Юрия Петровича Лермонтова

Установлено, что родился Юрий Петрович Лермонтов 26 декабря 1787 года. А вот с точной датой смерти возникли проблемы. Ранние исследователи полагали, что умер отец поэта в 1831 или 1832 году.

П.А. Висковатый писал о смерти Юрия Петровича Лермонтова:

Что сразило его – болезнь или нравственное страдание? Может быть, то и другое, может быть, только болезнь. А.З. Зиновьев будто помнил, что он скончался от холеры. Верных данных о смерти Юрия Петровича и о месте его погребения собрать не удалось. Надо думать, что скончался отец Лермонтова вдали от сына, и не им были закрыты дорогие глаза. Впрочем, рассказывали мне тоже, будто Юрий Петрович скончался в Москве и что его сын был на похоронах48.

Н.П. Бойко, автор жизнеописания М.Ю. Лермонтова под названием «Тоска небывалой весны»49, обнаружила, что впервые появляется дата смерти отца Лермонтова в 1948 году в комментарии Л.Б. Модзалевского на письма Е.А. Арсеньевой к П.А. Крюковой:

…Это же письмо и следующее за ним заполнены очень интересными сообщениями о продаже части имения отца Лермонтова, Юрия Петровича, в пользу поэта еще до формального раздела имущества, оставшегося после смерти (1 октября 1831 г.) Ю.П. Лермонтова, и о семейных отношениях в связи с этой продажей50.

Вероятно, в руки Л.Б. Модзалевскому попал документ, который приводит полностью В.А. Мануйлов51 в 1964 году. Это «Выпись из книги, данной из Ефремовского духовного правления Ефремовского округа села Ново-Михайловского в церковь Успения Божия Матери, причту для записи родившихся, бракосочетавшихся и умерших за 1832 г.» (ИРЛИ, ф. 524, оп.3. № 39), где сказано, что «в октябре первого числа Корпус Капитан Евтихий Петров Лермонтов, неслужащий, вдовый» умер от «чехотки» в возрасте 42 лет. Исповедован и причащен «приходским священником Никитою Корнильевым Соболевым», похоронен на «отведенном кладбище». Смерть заверена тремя свидетелями (Соболевым, Савельевым и Троитским).

В приведенном Мануйловым тексте все-таки кое-что смущает. Как могли в книге «умерших за 1832 г.». внести запись об умершем в 1831 году? Казалось бы, храму выдают книгу, и с этого момента туда вносятся записи. Они могут быть датой позже, и гораздо позже, но могут ли быть датой раньше? Умершему по документу 42 года. Отцу Лермонтова, если он умер в 1831 году, должно быть без трех месяцев 44 года. Впрочем, ошибки в возрасте в метрических записях бывают…

На запрос в Государственный архив Тульской области ответили, что в их документах значится село Шипово-Новомихайловское Ефремовского уезда с Успенской церковью, по приходу которой имеется метрическая книга только за 1833 год (оцифрована, Ф. 3, оп. 15, д. 672)52. В Государственном архиве Орловской области интересующие нас метрические записи (или за 1831, или за 1832 год) не найдены. В Государственном Лермонтовском музее-заповеднике «Тарханы» сотрудники затруднились точно сказать, где находится оригинал записи о смерти Юрия Петровича Лермонтова. В Тульском областном краеведческом музее (туда посоветовали обратиться в «Тарханах») тоже нет информации об этом документе.

Итак, оригинал документа о смерти Ю.П. Лермонтова не найден. Копия документа в настоящий момент находится в ИРЛИ РАН (Пушкинский Дом), и желающие могут с ней ознакомиться (автор читаемой Вами книги не может в интернете опубликовать документ; но он есть в бумажном варианте книги 2021 года, вышедшей в издательстве «Факел»). В этом документе (вернее, копии) настораживает отсутствие даты и отсутствие инициалов заверяющего с очень распространенной фамилией «Андреев». Выписка создана вдруг отдельным постановлением в 1937 году… Почему? Может, потому что в 1936 году были выделены огромные бюджетные средства на тему Лермонтова?

Впрочем, дата смерти могла быть поставлена неверно уже в метрической книге. Трое из свидетелей обряда (Соболев, Савельев и Троитский) закончили служение (по крайней мере, при храме Успения Божией Матери) в 1832 году53. Возможно, приводя в порядок бумаги, записали так. А может, чтобы решить в 1832 году какие-то юридические нюансы, родственники Ю.П. Лермонтова попросили притч указать такую дату… Ведь сумела Елизавета Алексеевна «прибавить» себе более десятка лет каким-то образом…

Как бы то ни было, могила Ю.П. Лермонтова не была найдена во второй половине XX века, и чтобы перевезти его прах в Тарханы, была предпринята интересная операция. Вот как ее и свое к ней отношение описывает в «Липецких известиях» А. Клоков, председатель Липецкого областного краеведческого общества:

В 1970-е годы в саду, в непосредственной близости от того места, где стоял дом, начали строить коровник. Только вмешательство краеведов остановило кощунственное строительство.