Полная версия

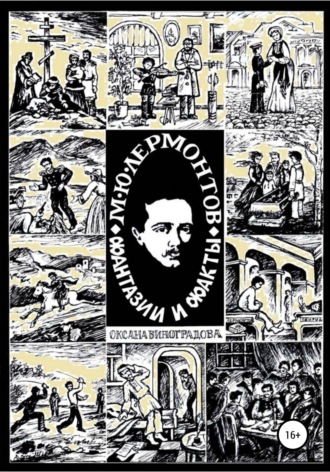

М.Ю. Лермонтов. Фантазии и факты

15

Молчанова Т. Лермонтов М. Шотландские корни Лермонтовых. С. 3-5. URL: http://www.tatianamolchanova.com/files/Lermontovy_Roots_Molchanova_Oct_29_2011.pdf (дата обращения: 4.06.2020).

16

Дату уточнила на основе записи в метрической книге Бойко С.А. См.: Бойко С.А. Лермонтовская энциклопедия: вчера и сегодня // Московский Лермонтовский сборник: Вып.3. «Недаром помнит вся Россия…» МОО «Лермонтовское общество», Московский филиал. М., 2014. 280 с. С. 8-15. С.8.

17

Духовное завещание Е.А. Арсеньевой. 1807. Тарханы. Государственный Лермонтовский музей-заповедник. URL: http://tarhany.ru/museum/dokumenti_i_materiali__1701___1924/duhovnoe_zaveschanie_e_a__arsenevoj__1807 (дата обращения: 4.06.2020).

18

Алексеев Д.А. Мансырев и история одной мифологемы // М.Ю. Лермонтов. Исследования и материалы / Сост. и ред. Д.А. Алексеев. Воронеж: ООО НПП «АИСТ», 2009. URL: https://vk.com/doc104790286_522263946?hash=7141107970b0983615&dl=cd4edb2b9b36bbbc21 (дата обращения: 2.09.2020).

19

Цит. по: Легенда о самоубийстве дедушки поэта: Поиски истины / Московское Лермонтовское общество. URL: https://vk.com/wall-68664163?q=ЛЕГЕНДА%20О%20САМОУБИЙСТВЕ%20ДЕДУШКИ%20ПОЭТА&w=wall-68664163_3921 (дата обращения: 4.09.2020).

20

Волков А. Чембарский предводитель М.В. Арсеньев // Сура. 2011. № 5. С. 146-152; Волков А. Тайна смерти М.В. Арсеньева // Сура. 2012. № 5. С.104-107.

21

Новые материалы об Е.А. Арсеньевой // М.Ю. Лермонтов. Кн. II. Т. 45-46. М.: Изд-во АН СССР, 1948. С. 641-660. С. 648.

22

Толстая Т.В. Детство Лермонтова. М.: Дет. лит., 1964. 336 с.

23

Фролов П. Создание и крушение семьи Лермонтовых // Сура. № 4. 2010. pdf. С. 124-160. С. 158. URL: https://cloud.mail.ru/public/3G9C/3a5HXFxPG (дата обращения: 8.09.2020).

24

Фролов П. Создание и крушение семьи Лермонтовых // Сура. № 3. 2010. pdf. С. 151-184. URL: https://cloud.mail.ru/public/3jrD/2vMnuD3EQ (дата обращения 8.09.2020).

25

Андроников И.Л. Лермонтов. Исследования и находки. М.: Худож. лит., 1977. 650 с. С. 191.

26

Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4 т. Т. 4. М.: РИПОЛ классик, 2006. 784 с. С. 472.

27

Щеголев П.Е. Книга о Лермонтове. Вып. 1. Л.: Прибой, 1929. С. 18.

28

Щеголев П.Е. Книга о Лермонтове. Вып. 1. Л.: Прибой, 1929. С. 20-21.

29

Вырыпаев П.А. Лермонтов: Новые материалы к биографии. Саратов: Приволжское кн. изд-во, 1976. С. 118.

30

Бумаги Е.А. Арсеньевой в Пензенском государственном архиве / Публ. В. Мануйлова // М. Ю. Лермонтов. М.: Изд-во АН СССР, 1941–1948. Кн. 2. 1948. (Лит. наследство; Т. 45/46). С. 625-640. С. 635.

31

Фролов П. Создание и крушение семьи Лермонтовых // Сура. № 4. 2010. С. 124-160. С. 156. URL: https://cloud.mail.ru/public/3G9C/3a5HXFxPG (дата обращения: 4.09.2020).

32

Вырыпаев П.А. Лермонтов: Новые материалы к биографии. Саратов: Приволжское кн. изд-во, 1976. С. 119.

33

День памяти. 1/13 октября. Из духовного завещания Юрия Петровича Лермонтова… / Московское Лермонтовское общество. URL: https://vk.com/wall-68664163?day=13102018&offset=0&w=wall-68664163_7233%2Fall (дата обращения: 4.06.2020).

34

Щеголев П.Е. Книга о Лермонтове. Вып. 1. Л.: Прибой, 1929. С. 65-67.

35

Прищеп В. Дискуссии и оппоненты ч.3 галактики Лермонтовианы. URL: https://proza.ru/2015/10/12/1244 (дата обращения: 4.06.2020).

36

Телегина С.М. «УНИЖЕННЫЙ ВОЗНЕСЕТСЯ ТАК ВЫСОКО… потом увидите…» / Московское Лермонтовское общество. 28 ноября 2020. URL:https://vk.com/wall-68664163_10400 (дата обращения: 22.03.2021).

37

Бродский Л. Московский Университетский Благородный пансион эпохи Лермонтова: (Из неизданных воспоминаний графа Д.А. Милютина) // М.Ю. Лермонтов: Статьи и материалы. М.: Соцэкгиз, 1939. С. 3-15. Из содерж.: Милютин Д.А. Из воспоминаний. С. 7-13. С.5. URL: http://feb-web.ru/feb/lermont/critics/lsm/lsm-003-.htm (дата обращения: 4.06.2020).

38

Белов А.В. Московский университетский благородный пансион. URL: http://lermontov-slovar.ru/biography/Moskovskij_universitetskij_blagorodnyj_pansion.html (дата обращения: 20.09.2020).

39

Щеголев П.Е. Книга о Лермонтове. Вып. 1. Л.: Прибой, 1929. С. 45.

40

Белов А.В. Московский университетский благородный пансион. URL: http://lermontov-slovar.ru/biography/Moskovskij_universitetskij_blagorodnyj_pansion.html (дата обращения: 20.09.2020).

41

Сатин Н.М. Отрывки из воспоминаний // М. Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников. М.: Худож. лит., 1989. 672 с. С. 249 -250.

42

Там же, с. 250.

43

Миклашевский А.М. Михаил Юрьевич Лермонтов в заметках его товарища. URL: http://lermontov.info/remember/miklashevskiy.shtml (дата обращения: 4.06.2020).

44

Мануйлов В.А. Летопись жизни и творчества М.Ю. Лермонтова. М.; Л.: Наука, 1964. 198 с. С.41.

45

Щеголев П.Е. Книга о Лермонтове. Вып. 1. Л.: Прибой, 1929. С.109.

46

Мануйлов В.А. Хронологическая канва жизни М.Ю. Лермонтова // Лермонтов М.Ю. Полное собрание сочинений: В 5 т. М.; Л.: Academia, 1935-1937. Т. 5. Проза и письма. 1937. С. 575-628. С. 587.

47

Щеголев П.Е. Книга о Лермонтове. Вып. 1. Л.: Прибой, 1929. С. 110.

48

Висковатый П.А. Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. С.10. URL: https://royallib.com/read/viskovatiy_pavel/myu_lermontov_gizn_i_tvorchestvo.html#184320 (дата обращения: 4.06.2020).

49

Бойко Н. Тоска небывалой весны (М.Ю. Лермонтов) // Молодая гвардия. 2018, № 10. С. 252-272; № 11–12. С. 196-246; 2019, № 3. С. 218-283.

50

Модзалевский Л. Вступительная статья: Письма Е.А. Арсеньевой к Крюковой П.А. // М.Ю. Лермонтов. М.: Изд-во АН СССР, 1948. Кн. II. (Лит. наследство; Т. 45/46). С. 641-645. С. 642.

51

Мануйлов В.А. Летопись жизни и творчества М.Ю. Лермонтова. М.; Л.: Наука, 1964. 198 с. С. 39-40.

52

Запрос в ГУ ГАТО делала рыбинский краевед Оксана Игоревна Блайда, автор книги о рыбинском святом преподобном Серафиме Вырицком.

53

Преклонем голову перед памятью. Краеведение. Каталог статей. Лукьяновская сельская бибилиотека. URL: https://biblioluk.ucoz.ru/publ/preklonem_golovu_pered_pamjatju/1-1-0-35 (дата обращения: 4.06.2020).

54

Клоков А. Подрубленное древо. URL: http://известия-липецк.рф/news-lipetsk/podrublennoe-drevo/ (дата обращения: 4.06.2020).

55

Преклонем голову перед памятью. Краеведение. Каталог статей. Лукьяновская сельская бибилиотека. URL: https://biblioluk.ucoz.ru/publ/preklonem_golovu_pered_pamjatju/1-1-0-35 (дата обращения: 4.06.2020).

56

«Осторожно, сенсация!» Комментарий Д.А. Алексеева // Московский Лермонтовский сборник. Выпуск 1. «Из пламя и света рожденное слово…». М., Типография «Новости», 2008. 160 с. С. 94.

57

Домофото. Архитектурная фотобаза. Россия, Липецкая область, Становлянский район, прочие н.п., С. Шипово. – URL: https://domofoto.ru/object/145478/ (дата обращения: 4.09.2020).

58

Коновалов А. Жертва жребия земного: Повесть // Приокские зори. 2014. № 4 (37). С. 45-60. С. 47.

59

Экзаменационный реферат по литературе. Тема: Страницы из истории рода Лермонтовых, из жизни и творчества великого поэта М.Ю. Лермонтова, связанные с Липецким краем. Выпускницы 11 А класса Галкиной Татьяны Учитель: Ильина Т. Н. С.12-14. URL: https://sc64.ucoz.ru/referat/36.pdf (дата обращения: 4.08.2020).

60

Висковатый П.А. Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. С. 10. URL: https://royallib.com/read/viskovatiy_pavel/myu_lermontov_gizn_i_tvorchestvo.html#184320 (дата обращения: 4.06.2020).

61

Колесников Е. 5 малоизвестных фактов из биографии и творчества Михаила Лермонтова // Аргументы и факты. Санкт-Петербург. 11.02.2014. URL: https://spb.aif.ru/culture/person/1102814 (дата обращения: 4.06.2020).

62

Мануйлов В.А. Летопись жизни и творчества М.Ю. Лермонтова. М.; Л.: Наука, 1964. 198 с. С. 42.

63

Якимова О.А. Кропотово в жизни М.Ю. Лермонтова. МБОУ СШ с. Толстая Дубрава филиал в д. Лукьяновка

(Липецкая область, Становлянский район). URL: https://www.1urok.ru/categories/4/articles/18275 (дата обращения: 4.06.2020).

64

Мануйлов В.А. Летопись жизни и творчества М.Ю. Лермонтова. М.; Л.: Наука, 1964. 198 с. С. 56.

65

Бойко С.А. Лермонтовская энциклопедия: вчера и сегодня // Московский Лермонтовский сборник: Вып.3. «Недаром помнит вся Россия…» МОО «Лермонтовское общество», Московский филиал. М., 2014. 280 с. С. 12.

66

Мануйлов В.А. Летопись жизни и творчества М.Ю. Лермонтова. М.; Л.: Наука, 1964. 198 с. С. 45.

67

Бродский Н.Л. Московский Университетский Благородный пансион эпохи Лермонтова: (Из неизданных воспоминаний графа Д.А. Милютина) // М. Ю. Лермонтов: Статьи и материалы. М.: Соцэкгиз, 1939. С. 3-15. Из содерж.: Милютин Д.А. Из воспоминаний. С. 7-13. С. 5. URL: http://feb-web.ru/feb/lermont/critics/lsm/lsm-003-.htm (дата обращения: 4.06.2020).

68

Щеголев П.Е. Книга о Лермонтове. Вып. 1. Л.: Прибой, 1929. С. 142.

69

Там же, с. 141.

70

Бондаренко В.Г. Юнкерский поэт // Кафедра / Независимая газета. 29.03.2012. URL: http://www.ng.ru/kafedra/2012-03-29/4_poet.html (дата обращения: 4.06.2020).

71

Кирсанов В. Русские геи, лесбиянки, бисексуалы и транссексуалы. Тверь, 2005. URL: http://www.xgay.ru/people/star/russian/xix/v-uvlecheniyah-strasti.html (дата обращения: 4.06.2020).

72

Степанов С. Штрихи к портрету убийцы // Подлинник. 8 ноября 2014. URL: https://podlinnik.org/geobarometr/ot-pervogo-litsa/shtrihi-k-portretu-ubiytsy.html (дата обращения: 4.06.2020).

73

Столыпин Д.А., Васильев А.В. Воспоминания: (В пересказе П.К. Мартьянова) // М.Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников. М.: Худож. лит., 1989. С. 199-207.

74

Скуридин К. Юнкерские годы М.Ю. Лермонтова в Школе Гвардейских Подпрапорщиков и Кавалерийских Юнкеров 1832–1834 гг. // «Памятка Николаевского Кавалерийского училища», Париж, 1969. (Печатается в сокращении). URL: https://www.pravmir.ru/mayoshka-ili-prodelki-yunkera-lermontova/ (дата обращения: 4.06.2020).

75

Воспоминания Шан-Гирей А.П. о Лермонтове. URL: http://lermontov.info/remember/shan.shtml (дата обращения: 4.06.2020).

76

Там же.

77

Там же.

78

Там же.

79

Скуридин К. Юнкерские годы М.Ю. Лермонтова в Школе Гвардейских Подпрапорщиков и Кавалерийских Юнкеров 1832–1834 гг. // «Памятка Николаевского Кавалерийского училища», Париж, 1969. (Печатается в сокращении). URL: https://www.pravmir.ru/mayoshka-ili-prodelki-yunkera-lermontova/ (дата обращения: 4.06.2020).

80

Дудко Д. Канонизация классики // Газета День Литературы # 79 (2003 3). URL: https://public.wikireading.ru/152443 (дата обращения: 4.06.2020).

81

Гладыш И.А., Динесман Т.Г. Архив А.М. Верещагиной // Записки Отдела рукописей / Гос. б-ка им. В.И. Ленина; Ред.кол.: Ю.И. Герасимова, С.В. Житомирская (отв. ред.), В.Б. Кобрин, И.М. Кудрявцев, К.А. Майкова. М., 1963. Вып. 26. С. 34-62. С. 44.

82

Там же.

83

Там же, с. 47-48.

84

Новые материалы об Е.А. Арсеньевой // М.Ю. Лермонтов. Кн. II. Т.45-46. М.: Изд-во АН СССР, 1948. С. 641-660. С. 648

85

Там же, с. 646.

86

Там же, с. 641.

87

Арсеньева Е.А. Письмо Лермонтову М.Ю., <18 октября 1835 г. Из Тархан в Петербург> // Лермонтов М.Ю. Собрание сочинений: В 4 т. Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1979-1981. Т. 4. Проза. Письма. 1981. С. 531-532.

88

Кольян Т.Н. Публикации родственников М.Ю. Лермонтова Столыпиных в журнале «Приятное и полезное препровождение времени» // Московский Лермонтовский сборник. Вып. 4-5. «Послушай, вспомни обо мне…». М., 2019. 568 с. С. 184-199. С. 198.

89

Лермонтов М.Ю. Автобиографические заметки. URL: http://lermontov-lit.ru/lermontov/documents/avtobiograficheskie-zametki.htm (дата обращения: 4.06.2020).

90

Андроников И.Л. Лермонтов. Исследования и находки. М.: Худож. лит., 1977. 650 с. С. 224-228.

91

Глассе А. Лермонтов и С.И. Сабурова: Создание канона / А. Глассе. Еще раз об альбомах А.М. Верещагиной // Московский Лермонтовский сборник. Вып. 4-5. «Послушай, вспомни обо мне…». М., 2019. 568 с. С. 170-183.

92

Сушкова Екатерина Александровна. Государственный Лермонтовский музей-заповедник «Тарханы». URL: http://tarhany.ru/lermontov/zhenschini_adresati_liriki_m_ju__lermontova/sushkova_ekaterina_aleksandrovna (дата обращения: 4.06.2020).

93

Алексеев Д.А. О венчании В.А. Лопухиной с Н.Ф. Бахметевым // Московский Лермонтовский сборник. Выпуск 1. «Из пламя и света рожденное слово…». М., Типография «Новости», 2008. 160 с. С. 46-47.