полная версия

полная версияПолная версия

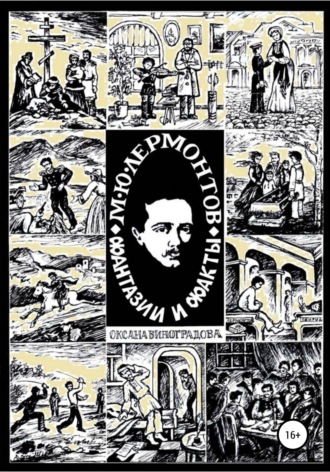

М.Ю. Лермонтов. Фантазии и факты

Кстати, при написании работы встретился интересный факт: так, Пушкин, проезжая по Военно-Грузинской дороге, останавливался не в обычном для путников ночлеге, а заезжал ночевать к Борису Гавриловичу Чиляеву – управляющему горскими народами. У Чиляева останавливался также дипломат А.С. Грибоедов. Не является ли Б.Г. Чиляев (у которого, кстати, еще было четверо или пятеро братьев) каким-либо родственником тому В.И. Чиляеву, в доме которого находился в Пятигорске Лермонтов?

По поводу А.С. Пушкина версия о том, что он являлся сотрудником III отделения, более чем вероятна. Так, А. Клепов, анализируя переписку Пушкина, сообщает, что…

Пушкин писал А.Х. Бенкендорфу 54 раза, А.Х. Бенкендорф поэту – 36 раз. По количеству писем, написанных А. Пушкиным, А.Х. Бенкедорф стоит на третьем месте после писем к Наталье Гончаровой и Вяземскому. Эти письма очень напоминают взаимоотношение начальника и подчиненного. С самого начала службы А.С. Пушкина А.Х. Бенкердорф получал много официальных документов, связанных со службой А. Пушкина, том числе и финансовые, и разрешения на отпуск. Значит, окончательное решение вопросов о деятельности А. Пушкина на государственной службе зависело непосредственно от А.Х. Бенкендорфа, а не от Нессельроде, начальника А.С. Пушкина в Коллегии иностранных дел. Более того, по указанию Николая I А.Х. Бенкендорф курировал каждую литературную работу А. Пушкина, готовившуюся к публикации. Несомненно, перед таким просмотром работ А. Пушкина кто-то из сотрудников III Отделения предварительно досконально изучал их и писал на них рецензию. А.Х. Бенкендорф не очень любил литературу, но служебные обязанности для него были превыше всего, и он внимательно читал каждое произведение А. Пушкина. О некоторых он даже лестно отзывался, например, о «Графе Нулине» и «Борисе Годунове». Таким образом, можно сказать, что III отделение занималось рецензированием работ А.С. Пушкина, чтобы в них нашли отражение политические установки, которые необходимо было донести до русского общества. Это был способ формирования политического мировоззрения в России, которые могло противостоять западной идеологии234.

Бенкендорф, как известно, не оставался в стороне и от жизни и творчества Лермонтова. О том, что убийство и Пушкина, и Лермонтова – дело масштабной организации, писали многие. Пушкин был информирован о тонкостях организации посвященных, однако не только не стал единомышленником, но и ступил на стезю сопротивления. Так сложилось, что Лермонтов попал в точно такое же положение, буквально заняв место Пушкина.

Поэтому враги Пушкина стали врагами Лермонтова.

Пытаясь понять причины дуэли А.С. Пушкина, с целью сохранить для потомков историю князь Петр Андреевич Вяземский собирал документы, могущие пролить свет на произошедшие события.

…в 1928 году пушкинист Б.В. Казанский заметил, что Вяземскому между 5 и 9 февраля «сделались известны какие-то обстоятельства, которые изменили его взгляд на пушкинскую историю. Эти обстоятельства так и не были им раскрыты». <…> Если 5 и 6 февраля Вяземский обвиняет в гибели Пушкина анонимные письма, сплетни и городскую молву, то после 9 февраля тон Вяземского становится все более таинственным, пока в письме к Эмилии Карловне Мусиной-Пушкиной от 16 февраля не появляется совершенно новый и, казалось бы, не поддающийся объяснению мотив…235

Так, в письме от 10 февраля 1837 года Вяземский пишет:

Адские сети, адские козни были устроены против Пушкина и его жены. Раскроет ли время их вполне или нет, неизвестно…236

Чуть позже в одном из писем Вяземский возлагает вину за дуэль на неких красных, красного человека, красное море, против которого он бессилен. С.Б. Ласкин размышляет:

В 1962 году в статье «Вокруг гибели Пушкина» Э. Герштейн обратила внимание на «красных», в целом повторив мнение Бартенева: «Партией „красных“, – писала она, – в узком светском кружке, к которому принадлежал и Вяземский и его корреспондентка Э.К. Мусина-Пушкина, назывались по цвету их парадной формы офицеры кавалергардского полка».

И ниже: «Под „красными“ Вяземский подразумевал не весь кавалергардский полк, а только избранный кружок его офицеров».

Герштейн перечисляет «красных»: это А. Трубецкой, А. Куракин, А. Бетанкур, П. Урусов, Г. Скарятин. <…> …из всех перечисленных Э. Герштейн «красных» все же остается единственный «прекрасный», «очень красный», «самый что ни на есть красный» или «наикраснейший» – это князь Александр Васильевич Трубецкой, кавалергард, штаб-ротмистр.

Выходит, что именно о нем и писал П.А. Вяземский в своем трагическом письме от 16 февраля 1837 года: «На этом красном… столько же черных пятен, сколько и крови». <…>

«Мать красных, или Красное море» и есть Софья Андреевна Трубецкая, «покровительница» целого «моря» «красных» детей237.

Мария Васильевна Трубецкая в январе 1839 года выходит замуж за дядю Лермонтова Алексея Григорьевича Столыпина, и в свершении этого брака непосредственное участие принимала венценосная семья. На свадьбе среди приглашенных был Лермонтов. Упоминая о том, что опального поэта позвали на церемонию, Э.Г. Герштейн полагала, что таким способом «Лермонтова хотели приручить»238.

С.Б. Ласкин пишет:

Значительно позднее того 1839 года Петр Долгоруков называет Марию Васильевну Столыпину (урожд. Трубецкая) женщиной «замечательной красоты, ума бойкого и ловкого, искусною пройдохою и притом весьма распутною, находившейся в связи в одно и то же время и с цесаревичем, и с Барятинским»239.

Есть более резкое мнение Н.Н. Рекиян:

Князь Александр Иванович Барятинский с 1836 года состоял при Цесаревиче Александре Николаевиче, а в 1839 году стал его адъютантом. Барятинский вёл весьма разгульный образ жизни, и его имя одно время даже связывали с именем Великой княжны Марии Николаевны. Князь быстро стал близким другом и доверенным лицом Цесаревича, настолько близким, что они совместно развлекались с Марией Васильевной Столыпиной, женой флигель-адъютанта Алексея Григорьевича Столыпина. Само собой разумеется, что князь мог вступать в связь с госпожой Столыпиной только с ведома и одобрения Цесаревича240.

Таким образом, сделаем вывод: Барятинские, как и Трубецкие, принадлежали к партии «красных». Т.А. Щербакова продолжает «цепочку»:

…не только двусмысленное положение дяди из-за брака с Марией Трубецкой угнетает Лермонтова. По ассоциации с историей Александра Сергеевича Пушкина в 1836 году, он ожидает и для себя теперь чего-то вроде «диплома рогоносца». Основание опасаться есть.

Через несколько месяцев он «получает» то, чего ожидал – еще один ощутимый моральный удар – от дочери царя Марии Николаевны, которая заказала Соллогубу повесть «Большой свет» – злую карикатуру на Лермонтова, где пущена в ход и эта злая сплетня о его отношениях с дядей. Соллогуб ретиво кинулся исполнять поручение великой княгини, и к ее свадьбе с герцогом Максимилианом Лейхтенбергским летом 1839 года повесть уже готова и ее читают в Петербурге и в Москве пока что в списках. Но она готовится к изданию. Усугубляют и делают пугающим оскорбление поэта те факты, что в это время Алексей Григорьевич Столыпин назначается адъютантом к мужу Марии Николаевны, а автор повести «Большой свет» – тот самый граф Соллогуб, который принес в ноябре 1836 года запечатанный в конверт «диплом рогоносца» на квартиру Пушкину.

Как видим, и сценарий тот же, и исполнители – те же!241

Александр Васильевич Трубецкой был не только поклонником Дантеса, но и фаворитом императрицы Александры Федоровны (называла она его ласково «Бархат» за красивые глаза). Фавориты нужны были императрице не только для развлечений, но и для выполнения услуг, сопряженных с риском войти в историю. А.В. Трубецкой в 1834 году посватался к сестре А.И. Барятинского – Леонилле Ивановне, но получил отказ. Тогда Трубецкой завел роман с балериной. Раздражение императрицы перешло на младшего брата А.И. Трубецкого – Сергея Васильевича, которого насильно обвенчали с фрейлиной Николая I – Екатериной Петровной Мусиной-Пушкиной. Жизнь молодых не заладилась, и в 1839 году С.В. Трубецкого сослали на Кавказ.

Был ли С. Трубецкой единомышленником старшего брата, разделял ли его любовь к Дантесу, к роду Барятинских? Вряд ли. Сергей Трубецкой принимал участие бок о бок вместе с Лермонтовым в сражении на речке Валерик, где получил ранение в шею. Он, как и Лермонтов, был вычеркнут из наградного списка. Поэт, вспоминая сражение и описывая его Ю.Ф. Самарину, чуть не заплакал, когда описывал ранение Трубецкого242. Пожалуй, Сергей Васильевич Трубецкой – единственный, кто сохранял среди красных нейтралитет.

Иначе обстояло дело с семейством Барятинских. Эти братья действовали заодно, и Лермонтов, получалось, встречался с ними систематически.

У них были личные причины ненавидеть Лермонтова. С Александром Барятинским поэт учился и увековечил его недостойный образ поведения в юнкерских поэмах. Братья Барятинские посещали вечера у братьев Трубецких, и Г.Г. Гагарин свидетельствовал, что уже тогда между Лермонтовым и Барятинским были разногласия (например, случай с горячей лампой, которую Александр Барятинский взял голыми руками). Уже приводилось письмо Барятинского Дантесу, и Лермонтов, безусловно, знал об их отношениях друг к другу… Со временем противостояние обострилось, так как поведение А. Барятинского оставалось прежним. Что чувствовал Лермонтов на свадьбе дяди Алексея Григорьевича, зная, на ком того насильно женят? Разногласия Лермонтова и Барятинского касались и политического плана.

М.Г. Ашукина-Зенгер характеризует отношения Лермонтова и А. Барятинского:

… расхождение их было глубоко принципиальным243.

В 1840 году А. Барятинский и Лермонтов – однополчане.

Вес их в обществе, однако, различен. Карьера Барятинского в значительной мере связана с его близостью ко двору. Лермонтов с большой последовательностью от придворных кругов отдаляется. Направленный против него пасквиль (повесть Соллогуба «Большой свет»), заказанный дочерью Николая I, уже появился в печати.

У Лермонтова позади ссылка, он автор «Думы» и «Героя нашего времени», он входит в оппозиционную группу «шестнадцати». <…> Барятинский тоже значительно вырос. В свите наследника он совершил в 1838 и 1839 гг. длительную поездку по Европе; он вернулся оттуда с расширенным общественно-политическим кругозором. За границей он слушал лекции выдающихся представителей западноевропейской академической науки, вступил в личное общение с видными французскими и английскими деятелями консервативного лагеря. Возвратившись с твердым намерением содействовать укреплению международного авторитета Российской империи, Барятинский посвящает себя служению интересам царизма. <…> Его политическое честолюбие толкает его попробовать свои силы на Кавказе, который должен быть присоединен к России. На какое-то краткое время сфера интересов Лермонтова и Барятинского совпала. Интересы обоих привлекает проблема взаимоотношений России и Востока. <…> Однако Лермонтов и Барятинский, диаметрально противоположно разрешившие свое отношение к политическому режиму в стране, на всем протяжении своей жизни по-разному разрешают и тревожащие их теперь вопросы – проблему Востока, задачу присоединения Кавказа, наконец, вопрос своего личного участия в войне. <…>

К участи горских народов поэт питает братское сочувствие и неизменно восхищается их стойкостью в борьбе. Лермонтову, несомненно, ясна историческая необходимость присоединения Кавказа к России; но мыслит он этот акт как дружеское слияние двух культур. <…>

Иными были ощущения Барятинского в бою, иными и точки зрения его…244

Л.Н. Толстой в рассказе «Набег» изобразил Барятинского, которого он воочию видел в бою. Это безжалостная машина для убийства с наслаждением.

Владимир Барятинский был единомышленником старшего брата, был в курсе всех его дел и помогал ему: карьеры их стремительно шли в гору. В. Барятинский точно был в Пятигорске в то же время, что и Лермонтов, что и Э. Верзилина в 1837 и в 1841 году (о 1841 годе пишут Л.Н. и Е.Б. Польские со ссылкой на М.Г. Ашукину)245.

Лермонтов не мог не знать об отношениях (которые, вероятнее всего, имели место) Эмилии с В. Барятинским. И не мог поэт ухаживать за ней, даже в память о якобы имевшей место детской любви к Верзилиной. Лермонтов в принципе был осторожен в отношениях с женщинами, зная, что враги могут скомпрометировать и его, и его женщину в любой момент.

А если предположить дикую теорию: Эмилия (с согласия и поддержки матери) являлась одним из главных людей князей Барятинских и исполняла их щекотливые поручения? Барятинские стояли на таких верхах политики, были столь богаты, что странно было бы думать, что они не состояли в некотором… братстве с единомышленниками. Портрета матери Эмилии – Марии Ивановны – не представляется возможности представить, а вот Эмилия в 1841 году, как следует из вышеизложенных фактов, далеко не невинная девочка (здесь не имеется в виду физическая сторона дела). Эмилия вполне может участвовать в политических играх. А если допустить, что Лермонтов ранее был с ними заодно (о чем позволяет судить его участие в тайных заседаниях у Трубецких, а потом и в кружке шестнадцати, где, по-видимому, произошел «раскол»), то Лермонтов должен восприниматься к 1841 году в братстве как отверженный, как предатель.

Можно дополнить, что, к примеру, юрист Н. Кофырин, свободный от догм, ссылаясь на труды ученых не литературоведов (таких, как В.А. Ефимов, В.С. Белых), приходит к выводу, что причины убийства Пушкина (а мы проводим параллель между убийством Пушкина и Лермонтова) кроются в заговоре против него тех масонов, которые… как бы сказать… не придерживались исключительно правильной половой ориентации246. (Собственно, не секрет, какого рода сношениями не брезговали Дантес и его друзья, среди которых А.И. Барятинский).

Итак, Лермонтов стал известен и опасен, так как осмеливался описывать в своих произведениях то, о чем должно молчать, и неизвестно, чего бы еще написал…

А что если Барятинские переводили деньги Эмилии за исполнение их заказов? И, скорее, даже не ей, а доверенному лицу ее матери? Семейство Верзилиных – одно из виднейших в Пятигорске, а Пятигорск – центр лечения и развлечения, в который хоть раз в год попадает почти каждый военный. Почему Эмилия не может быть «засланным казачком»? Потому что женщина? Разве история не знает примеров, когда то, что не под силу воинам, легко проделывала женщина? И, возможно, женщины семейства Верзилиных получали за свои услуги достаточно денег, раз не отступили от задания и тогда, когда пришлось делать все своими руками. А может, в курсе дел был и глава семейства Петр Семенович Верзилин? И кто знает, до каких дел он мог дойти не только в Ошмянах, но и в своей семье…

Какую личную обиду мог нанести Эмилии Лермонтов? Да никакой. Сразу отметаем пошлые эпиграммы, почему-то ему приписанные. Даже в истории с Сушковой в анонимном письме он унижал себя, а не ее. Никогда Лермонтов – при его образовании, чуткости и чувстве справедливости – не позволил бы упрекнуть любую женщину в неподобающих связях, и тем более намекать на какие-то меры, которые она якобы использовала, чтобы избавиться от следствия беременности. Касательно шутки поэта о кинжале, которым удобно резать младенцев: даже если и сказал нечто подобное Лермонтов, то следует понимать это в том смысле, что для военачальника все подчиненные – дети, в том числе и офицеры, разгуливающие по Пятигорску и подпадающие под чары Эмилии (это объяснение встретилось у кого-то из исследователей. Прошу прощения, не помню у кого. – О.В.).

Но намеки на нечто другое, не личного характера, Лермонтов делать мог. И сделал их в «Герое нашего времени». Эмилия отрицала не только знакомство с Лермонтовым до 1841 года, но и любые ассоциации ее с княжной Мери, что тоже подозрительно. Действительно, Мери у Лермонтова – собирательный образ, как и все в этом романе. Но, тем не менее, сразу настораживает описание внешности Мери:

…закрытое платье gris de perles, легкая шелковая косынка вилась вокруг ее гибкой шеи. Ботинки couleur puce стягивали у щиколотки ее сухощавую ножку так мило, что даже не посвященный в таинства красоты непременно бы ахнул, хотя от удивления247.

Ботинки красно-бурого цвета. То есть ноги в цвете… крови, что ли? «Непосвященный» ахнул бы от удивления? Уж не красная ли тематика? Далее диалог Печорина с Грушницким:

Эта княжна Мери прехорошенькая, – сказал я ему. – У нее такие бархатные глаза – именно бархатные: я тебе советую присвоить это выражение, говоря об ее глазах; нижние и верхние ресницы так длинны, что лучи солнца не отражаются в ее зрачках. Я люблю эти глаза без блеска: они так мягки, они будто бы тебя гладят… Впрочем, кажется, в ее лице только и есть хорошего… А что, у нее зубы белы? Это очень важно! жаль, что она не улыбнулась на твою пышную фразу.

– Ты говоришь о хорошенькой женщине, как об английской лошади, – сказал Грушницкий с негодованием248.

Сначала о лошади. Известно, что Барятинские были помешаны на лошадях, а старший, Александр, заказывал писать их портреты. Далее. Акцент на слове «бархатный» несомненен. Трубецкой, имевший теснейшие отношения с императрицей, звался, как помним, «Бархат» за красивые глаза. Возможно, здесь также намек на «Бархатную книгу», куда вписаны знатнейшие семейства, ведущие свой род от царских кровей. Последнее переиздание книги было осуществлено Н.И. Новиковым в 1787 году, известным деятелем франкмасонства с углублением в розенкрейцерство… А теперь вспомним символ розенкрейцеров и красивое прозвище Эмилии Верзилиной…И как-то так получилось, что около Лермонтова 15 июля 1841 года оказались те, кто так или иначе связан.

А более всех – Мартынов. В.Г. Бондаренко утверждает:

…есть много точных документов о тесной связи Мартыновых с масонами. Отец убийцы – Соломон Михайлович Мартынов родился в октябре 1774 года в селе Липяги Пензенской губернии в семье богатого помещика, владеющего доброй тысячей душ крестьян и немалыми землями. Был дружен с масонами С.И. Гамалеем, А.Ф. Лабзиным и самим Н.И. Новиковым. С последним даже был в родстве. Сестра Соломона Мартынова Дарья Михайловна была замужем за родственником одного из главных масонов России – Н.И. Новиковым. Сын ее – штабс-капитан М.Н. Новиков известен и как декабрист, и как самый ревностный масон. Да и сам Соломон Мартынов считался большим любителем книжной масонской премудрости, всяческой мистики и оккультных наук. Хаживали к нему и местные литераторы, связанные с масонами. О происхождении имени Соломон в роду Мартыновых тоже существует своя версия. <…>

Сначала за дуэль Николай Мартынов был приговорен к разжалованию и заключению в крепость. Затем заключение отменили, заменили вроде бы суровым пятнадцатилетним церковным наказанием. Но не где-нибудь в Сибири, а в стольном граде Киеве. После его просьб о помиловании уже в 1846 году, спустя четыре года Святейший синод пожалел «несчастного убийцу» и отменил епитимью. Ничего не стоят настойчиво публикуемые слухи о его покаянии и чуть ли не монашеском образе жизни, о его ежегодных панихидах по Лермонтову. Все эти сведения от родственников убийцы.

Сразу после снятия церковного наказания Николай Соломонович благополучно женился на Софье Проскур-Сущанской. Вскоре вернулся в свое родовое имение в Нижегородской губернии, родил 11 детей. Переехал в Москву. Всерьез увлекся мистикой и спиритизмом, масонскими обрядами. Не знаю, как его защитники совмещают якобы почти монашескую покаянную жизнь православного прихожанина с занятием спиритизмом и оккультными науками.<…>

Этого вольного или невольного служителя Сатаны хорошо описывает бывший московский голова князь В.М. Голицын: «…Он был мистик, по-видимому, занимался вызыванием духов, стены его кабинета были увешаны картинами самого таинственного содержания, но такое настроение не мешало ему каждый вечер вести в клубе крупную игру в карты, причем его партнеры ощущали тот холод, который, по-видимому, присущ был самой его натуре»249.

Даже если не верить всему из приведенного отрывка, то факт тесной связи Мартыновых с семейством Новиковых многое значит, однако не отвечает до конца на вопрос: почему Мартынов?

Почему на роль «дуэлянта» был назначен именно Мартынов?

Во-первых, конечно, он был свой, посвященный. Возможно, еще и связанный дополнительно карточными долгами (есть мнение, что и службу он покидал вынужденно из-за нечестной карточной игры250).

Во-вторых, Мартынов был в отставке. Если бы дело пошло не по намеченному руслу, то к военному ведомству не было бы много претензий: де-факто Мартынов уже был не военный. Кроме того, военного могли в течение 24 часов непредвиденно переместить приказом по разным обстоятельствам, и тогда план сорвался бы. С другой стороны, так как де-юре Мартынов не уволен (приказ еще не пришел), расследование легче передать военному ведомству, что давало возможность упростить процесс следствия и скрыть преступление.

В-третьих, Мартынов флиртовал с женщинами Верзилиными, проживал на их территории, мог ежедневно находиться рядом с Лермонтовым, и любую дружескую словесную перепалку с поэтом можно было в случае необходимости выдать за оскорбление. Мартынов был вооружен.

Кандидатура самая подходящая.

Но не им была организована большая игра, она была инициирована большим светом. Мартынов в этой игре – пешка. Он, вероятно, к 1841 году сознавал, что его близость к поэту приведет к тому, что рано или поздно придется оказаться рядом с Лермонтовым в неподходящий момент, и именно этим можно было бы объяснить слова Мартынова о том, что если не тогда, то в другой раз он убил бы Лермонтова. Слова эти, теперь уже всем известные, опубликовал А.С. Кончаловский в сборнике «Низкие истины»251, где сообщил, что убийца Мартынов сам сказал об этом графу Алексею Алексеевичу Игнатьеву, а тот, в свою очередь, передал их Кончаловскому. Однако

…есть в этом рассказе режиссера одна неточность, которая разом разрушает всё это свидетельство «современника»: МАРТЫНОВ УМЕР ЕЩЕ В 1875 году, а ИГНАТЬЕВ РОДИЛСЯ ТОЛЬКО В 1877 году. И, значит, ВСТРЕТИТЬСЯ ОНИ НИКАК НЕ МОГЛИ!252

И, если уж многие до сих пор верят приведенному свидетельству Кончаловского, почему бы не поверить словам С.В. Чекалина о том, что он читал воспоминания вдовы Мартынова, опубликованные в 1911 году (к сожалению, не удалось установить источник). Примерные слова вдовы:

Мартынов был ширма. Его взвинтили на дуэль. И Мартынов был мучеником всю жизнь после этого убийства. В особенности когда понял свою роль подставного лица253.

Подчеркнем, что слова неточные. Вряд ли супруга называла своего мужа по фамилии. И тот, кто спрашивал, был уверен в «канонической» версии. А если представить, что точнее слова вдовы выглядели так:

Мой муж был ширма. Его уговорили на дуэль. И Николай был мучеником всю жизнь после этого убийства. В особенности когда понял свою роль подставного лица.

Согласимся, что звучит немножко иначе. Да и как можно быть «подставным лицом», будучи убийцей… Трагизм же роли заключается в мировой славе убийцы великого русского поэта. О такой славе, увеличивающейся с годами, Мартынов, похоже, вначале даже не задумался.

А теперь посмотрим, кто авторы первых известных биографий Пушкина и Лермонтова.

После смерти Пушкина немедленно к сбору документов приступил князь Петр Андреевич Вяземский, который, вероятно, был поставлен во главе комиссии по расследованию дуэли. Догадавшись о правде, Вяземский создает правдоподобную легенду, за что получает много благ, ласку двора и богатые возможности под покровительством… князя Александра Барятинского:

В 1860 году Вяземский пишет оду фельдмаршалу А.И. Барятинскому, покорителю Кавказа, восторженный панегирик, полный имперского самодовольства: «Вас избрал Царь – и глаз державный вождя по сердцу угадал. Ему в ответ, Ваш подвиг славный Его доверье оправдал. Ура Царю! Ура! три раза. Ура! младый фельдмаршал, Вам! Ура! Вам, ратникам Кавказа, Вам, древних дней богатырям».

С 1855 года Вяземский заведует делами печати, возглавляет цензуру. За несколько лет до этого он уже заявляет в печати, что в России «каждое слово есть обиняк» и «журналы наполнены этих обиняков и намеков».

Постепенно князь Петр Андреевич все выше и выше продвигается по государственной лестнице: он получает звание обер-шенка двора, посты товарища министра народного просвещения, сенатора, члена Государственного совета254.