полная версия

полная версияПолная версия

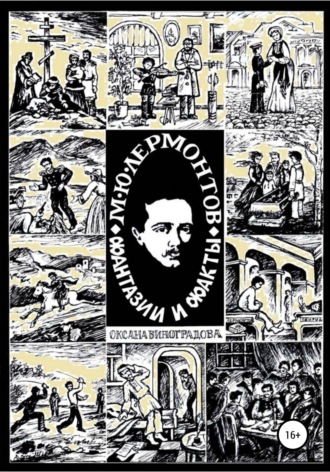

М.Ю. Лермонтов. Фантазии и факты

«Дуэлянтов» такое время не устраивает: в показаниях они время с шести меняют аж на семь часов, место убийства меняют на более отдаленное… т.е. делают все, чтобы сократить разрыв между убийством и явкой с повинной. Еще и дождь внес коррективы: он пошел ближе к шести часам и не прекращался примерно до начала девятого. Пришлось выдумывать, что дуэль под дождем состоялась… Благо летние дожди ведут себя странно и можно врать о них что хочешь…

Итак, новость о смерти Лермонтова разносится по городу после восьми часов вечера. Глебов с Мартыновым идут порознь сдаваться коменданту после того, как привезли тело Лермонтова, не раньше десяти часов вечера. Глебов сдался, вероятно, первым. Следом – Мартынов (либо сам пришел, либо пришли арестовать). Если верить Эмилии, то Глебов успел перед явкой с повинной взять из кармана убитого карандаш, чтобы потом подарить его ей на память194. Васильчиков присоединится к «сдаче» по просьбе, вероятно, начальника штаба А.С. Траскина позже на день. К слову, нет ни одного упоминания о том, что хоть на ком-нибудь из участников спектакля было хоть пятнышко крови. Если вспомнить, что Лермонтов буквально истекал кровью, то свидетельства о том, что Мартынов обнимал его с последним «прости», а Глебов держал бережно на коленях, лишний раз доказывают лживость подобных «свидетельств».

Многим ли рисковали «секунданты»? Для этого надо посмотреть на наказания за известные нам дуэли, окончившиеся смертью одного из дуэлянтов. К примеру, сильно ли было наказание у К.К. Данзаса, секунданта Пушкина? В теории его приговорили к повешению, а на практике, внимая его заслугам, – к двум месяцам на гауптвахте. А.А. Столыпин, секундант Лермонтова в дуэли с Э. Барантом, был «приговорен» к возвращению на военную службу (ранее вышел в отставку), где продолжил делать успешную карьеру военного. Т.е. практика показывала не такое уж тяжелое наказание для секундантов. Не довлело над ними и порицание в обществе.

Согласие стать секундантом, несмотря на риск уголовного наказания, не вредило моральному авторитету такого человека в своей среде. Зачастую наоборот195.

Но нашим «секундантам» предстояла работа: надо, чтобы люди поверили в дуэль. А то вот Руфин Иванович Дорохов сразу во всеуслышание заявил, что эта «дуэль» – чистое убийство. Странно, но это дало повод некоторым исследователям, например, И.А. Лебедеву, обвинить в убийстве самого Дорохова (будто бы он обиделся на «свой» образ в «Герое нашего времени»). Когда же Дорохов выстрелил, все другие «присутствующие на дуэли» подумали, что стреляют горцы, и убежали:

…боевые офицеры и дворяне убежали и оставили своего товарища, не зная, жив он или нет – это все и скрывали всю жизнь196.

Оставим выводы И.А. Лебедева о личности убийцы в стороне (зачем тогда вообще Мартынову в чем-то сознаваться, откуда черкеска и прочее…) и вернемся к шести часам вечера 15 июля. Лермонтов к тому времени уже убит, тело его лежит под дождем, одежда в крови, а чистая черкеска Мартынова валяется неподалеку. Бал по случаю именин князя Владимира Сергеевича Голицына перенесен исключительно по случаю непогоды на следующий день. Иначе с чего бы Дмитриевский (если верить Верзилиной) предложил устроить свой бал:

Приходит Дмитревский и, видя нас в вечерних туалетах, предлагает позвать этих господ всех сюда и устроить свой бал; не успел он докончить, как вбегает в залу полковник Зельмиц (он жил в одном доме с Мартыновым и Глебовым) с растрепанными длинными седыми волосами, с испуганным лицом, размахивает руками и кричит: «Один наповал, другой под арестом!»197

Заметим, Зельмиц не мог сообщить указанное известие раньше десяти вечера. О смерти Лермонтова могли сообщить после восьми, но об аресте участников «дуэли» – нет. Эмилия опять что-то «путает». Однако достоверно, что Верзилины, все красиво одевшиеся, оставались в доме все время, пока шла гроза. Это алиби для них. По воспоминаниям Эмилии получается, что в тот же день Михаил Васильевич Дмитревский рассказал им, что произошло. Кстати, передавая этот рассказ, Эмилия ошиблась в существенной детали, а именно: в том, что бандо было возвращено Быховец. На Дмитриевского, после того как Быховец заявила, что бандо ей никто не возвращал, легла тень: исследователи полагали, что он специально не вернул вещицу. Странно вообще, зачем Эмилии спустя годы передавать подробности дуэли со слов Дмитриевского: ведь ей наверняка рассказывали свои версии и непосредственные участники. Она же упомянула со ссылкой на Глебова лишь сказочную сцену с его многочасовым сидением под дождем…

Опрос Мартынова, Глебова и Васильчикова начался только 17 июля, потом были опрошены слуги и госпожа Верзилина (хозяйка дома). Все. Больше показаний никто не давал.

Впрочем, те, кто и мог бы что-то сказать, предпочли молчать. Вероятно, догадываясь, какая игра идет. Удивляет поверхностный осмотр врача И.Е. Барклая де Толли. Усиливает недоумение один момент, на который обращает внимание О.Н. Шарко: буквально через неделю после смерти Лермонтова в Пятигорске умирает пятидесятисемилетний врач Иустин Евдокимович Дядьковский, профессор Московского университета с 1831 года по 1836 год, привезший Лермонтову летом 1841 года письма от Е.А. Арсеньевой. Причина смерти – неверная дозировка лекарства.

Встречи И.Е. Дядьковского и М.Ю. Лермонтова, произошедшие за несколько дней до убийства Лермонтова, описывает Н. Молчанов, живший вместе с Дядьковским: «Иустин Евдокимович сам пошёл к нему и, не застав его дома, передал слуге его о себе и чтоб Лермонтов пришёл к нему в дом Христофоровых. В тот же вечер мы видели Лермонтова. Он пришёл к нам и всё просил прощенья, что не брит. Человек молодой, бойкий, умом остёр. Беседа его с Иустином Евдокимовичем зашла далеко за полночь. Долго беседовали они о Байроне, Англии, о Беконе. Лермонтов с жадностью расспрашивал о московских знакомых. По уходе его Иустин Евдокимович много раз повторял: «Что за умница».

На другой день поутру Лермонтов пришел звать на вечер Иустина Евдокимовича в дом Верзилиных, жена Петра Семёныча велела звать его к себе на чай. Иустин Евдокимович отговаривался за болезнью, но вечером Лермонтов его увёз и поздно вечером привёз его обратно. Опять восторг им:

– Что за человек! Экой умница, а стихи его – музыка; но тоскующая». <…> …Иустин Евдокимович, видимо, в разговорах с официальными лицами, занимающимися расследованием убийства, …категорически не соглашался с версией «убийства на дуэли» Михаила Лермонтова, – и тем самым стал …весьма и весьма опасен… «Нет человека – нет проблемы»… Он был похоронен на старом пятигорском кладбище, недалеко от места первого захоронения великого Поэта…198

В каком гостеприимном доме заслуженный врач-ученый принял несовместимую с жизнью дозировку лекарства?..

Великая заслуга в том, что дело о дуэли быстро фабриковалось и велось в нужном русле, принадлежит начальнику штаба войск Кавказской линии и Черномории полковнику А.С. Траскину. Ранее приводились выводы В.С. Нечаевой, из которых следует, что Траскин знал о надзоре над Лермонтовым, содействовал его осуществлению, организовал следствие и консультировал «секундантов» по поводу «дуэли». По правилам дуэли должны быть парные пистолеты, специально подготовленные; если бы в деле «нарисовался» пистолет Мартынова, из которого действительно был произведен выстрел, о сценарии «дуэли» можно было бы забыть сразу. Поняв, что в деле отсутствует оружие (!), Траскин и В.И. Ильяшенков способствовали приобщению к делу пистолетов «Кухенройтер», не имеющих к дуэли, как уже говорилось, никакого отношения. Но наспех схваченные «Кухенройтеры» могли опять испортить весь сценарий, и тогда «Ильяшенков организовал замену вещественных доказательств»199, приобщив к делу некие другие пистолеты, («принадлежащие убитому на Дуэли Поручику Лермонтову, из которых он стрелялся…»200), которые потом вообще растворились в воздухе. Но это уже было не важно: как только дело было передано в военно-судную комиссию, Траскин способствовал его прекращению. С.И. Недоумов, исследуя роль Траскина в деле о «дуэли», пишет:

Важные сведения о Траскине содержатся в статье С.А. Андреева-Кривича «Два распоряжения Николая 1-го». <…> …Андреев-Кривич считает участие Траскина в преддуэльной интриге вполне вероятным. «Прекрасно сообразив, – пишет он, – еще в предыдущем, 1840 г., что значило распоряжение определить Лермонтова в Тенгинский полк, Траскин имел полную возможность быть весьма деятельным в отыскании тех средств, которые отвечали бы намерениям царя относительно поэта»… <…>

…Траскин как нельзя более подходил для проведения любой интриги201.

Но опять же подчеркнем, что Траскин – не более как исполнительная фигура в большой игре. Без сомнения, он был с единомышленниками и помощниками. Э.Г. Герштейн писала:

По свидетельству П.К. Мартьянова, ссылавшегося на рассказ московского полицеймейстера Н.И. Огарева, история с пропавшим пакетом была выдвинута непосредственно после дуэли жандармским полковником Кушинниковым, который состоял для особых поручений при начальнике петербургского жандармского округа, был послан в Пятигорск весной 1841 г. для тайного наблюдения и вернулся оттуда в Петербург осенью того же года. Он принимал непосредственное участие в работе следственной комиссии о дуэли. По словам Огарева, Кушинников тогда же послал соответственное донесение Дубельту.

Интересно, что Н.П. Раевский, бывший в Пятигорске во время дуэли, упомянул в своих позднейших воспоминаниях, что Кушинников негласно руководил показаниями свидетелей: «Кушинников сам своими советами помог нам выгородить Марию Ивановну (Верзилину. – Э.Г.) и ее дочерей»202.

Е.И. Яковкина об А.Н. Кушинникове пишет:

Что касается Кушинникова, то он осуществлял на Кавказских Минеральных Водах «тайный надзор», который был введен здесь с 1834 года. Для этого Кушинников и был командирован из Петербурга еще в апреле того года.

Кушинников, вероятно, уже через несколько минут знал о приезде известного, но опального поэта. Тот самый «тайный надзор», который входил в его обязанности, несомненно, был установлен за жилищем поэта. Это тем более вероятно, что у Лермонтова бывали не только те молодые люди, ради которых и был установлен специальный надзор, но и декабристы.

У Кушинникова была, конечно, своя агентура для непосредственного наблюдения за «подозрительными» лицами. В практике жандармерии было обычаем привлекать хозяев к слежке за жильцами. Вспомним, например, жену надворного советника Кугольта. В 1834 году у нее в Пятигорске жил на квартире декабрист Палицын. Эта «благородная дама» следила за своим квартирантом и делала на него доносы.

Не являлся ли агентом Кушинникова домохозяин Чиляев?203

Фигура Василия Ивановича Чиляева (Чилаева, Челяева, Чиладзе, Чилашвили) в деле убийства Лермонтова почему-то до сих пор в работах исследователей остается в тени, хотя еще в первой половине ХХ века Е.И. Яковкина обратила внимание на странности домовладельца. Так, найдя в церковной книге Пятигорска запись о том, что слуга Лермонтова Христофор Саникидзе являлся крепостным Чиляева, Яковкина доказала лживость показаний последнего: тот утверждал Мартьянову, что шестнадцатилетнего Христофора Лермонтов привез с собой. Чиляев знал о Лермонтове очень много: вплоть до того, что тот ел на завтрак, обед и ужин. Чиляев располагал подлинными делами пятигорского комендантского управления, связанными с Лермонтовым, и другими ценными документами. Е.И. Яковкина, консультируясь с юристами, вопрошала:

Как у Чиляева могли оказаться подлинные дела комендатуры? Такие дела никому не выдаются. Выкрал он их, что ли? Или кого-то подкупил? Но зачем они ему? Ведь у Чиляева не было связи с делами Лермонтова: ни с его рапортами о болезни, ни с делами о дуэли. Если отбросить особую заинтересованность Чиляева в личности Лермонтова, то совершенно непонятно, для чего ему эти подлинные дела? Были, значит, какие-то особые причины, чтобы заполучить их. Не было ли в этих делах, помимо официальных документов, которые впоследствии стали известны из других источников, еще чего-то, что требовалось уничтожить?204

Смерть Лермонтова произвела на Христофора Саникидзе сильное впечатление: по воспоминаниям Н.П. Раевского, слуга буквально «убивался». Не потому ли, что юноша понял, зачем его приставил хозяин к Михаилу Юрьевичу? И не потому ли показания Саникидзе совершенно неправдоподобны?

Верзилины, Чиляев, Кушинников, Ильяшенков, Траскин… – все они действовали слаженно и заодно.

Карпенко и Прищеп полагают, что Глебов рассказал полковникам В.И. Ильяшенкову и А.С. Траскину «что-то о своих действиях»205, а возможно, и о Верзилиной, сообщившей об убитом, и хотел представить дело так, что он является единственным секундантом. Его арестовали и объяснили, что Верзилиных вмешивать ни в коем случае нельзя, а на роль единственного секунданта он не годится: у Глебова плохо действовала в тот момент правая рука (после ранения). А так как «дуэль без секундантов и очевидцев – это убийство», то нужен еще один «секундант».

Второй «секундант» Васильчиков появился утром 16 июля.

Его, вероятно, уговорили, а может, и обязали, так как «выдвинутая фигурантами версия скрываемой от властей дуэли казалась менее опасной военачальникам, чем убийство по их недосмотру за войсками и населением»206.

Траскин давал рекомендации, как следует из записок, которыми обменивались Мартынов, Глебов и Васильчиков, говорить только о четырех участниках. Глебов и Васильчиков стали вдохновенно сочинять о том дне, когда якобы произошла «ссора»:

Кроме нас четверых в то время никого не было в доме Генеральши Верзилиной207.

Кстати, Мартынов, возможно, намеренно «брякнул» про дом Верзилиных, что послужило поводом к допросу М.И. Верзилиной. Не было ли у «дуэлянта» слабой надежды на допрос всех Верзилиных, одна из которых могла подтвердить его алиби?.. И на что он мог надеяться после того, как увидел горячую готовность всего окружения придумать недостающие доказательства «дуэли»… Мартынов понял, что наказание для него будет мягким, и… смирился. Тем более, повторимся, он не знал, что же произошло на самом деле.

Но, допустим, в тот момент Мартынов не знал правды, не располагал «воспоминаниями», которые насочиняли впоследствии, боялся поворота в деле к «умышленному убийству» и так далее. Но когда прошло время и улеглись страсти, Мартынов имел возможность оглянуться, поразмыслить… Неужели не рассмотрел получше Эмилию?

Думается, рассмотрел. Но… Представим, что Мартынов признался в убийстве сам (что облегчило ход следствия колоссально), ради него лжесвидетельствовали друзья, «закрывало глаза» начальство. Наказание гауптвахтой закончилось осенью 1841 года, а в 1845 году, как только сняли епитимью, Мартынов женился. Каждый год жена рожала ему ребенка (всего они родили одиннадцать детей)208. А в 1849 году родной брат Акима Павловича Шан-Гирея (друга и родственника Лермонтова) – Алексей – женился на Надежде Верзилиной. Вскоре (в 1851 году) и Эмилия вышла замуж за самого Акима Павловича. Таким образом, «вытаскивание» «белья» из дома Верзилиных стало абсолютно невозможным при жизни участников трагедии и после их смерти – ради детей… Нельзя сбрасывать со счетов и симпатию Мартынова к Верзилиным: есть мнения, что Николай Соломонович был неравнодушен к Эмилии (как знать, может, и с Надеждой в день убийства дружески обсуждал ее старшую сестру?). В этой связи интересный факт: последнюю дочь, родившуюся в 1860 году, Мартыновы называют Эмилией, причем в роду у Мартынова не было женщин с таким именем.

Дважды принимаясь за написание исповеди (кстати, а зачем?), Мартынов вновь и вновь не мог выбраться из колеи вранья. То он был «в близких отношениях»209 с Лермонтовым, то вдруг жизнь последнего была ему «вовсе неизвестна»210; то вдруг вспоминал постоянные издевательства Лермонтова над новичками (но, заметим, не над ним лично) в Юнкерской школе, то вдруг утверждал, что Лермонтов вообще провел в этой школе благодаря связям бабушки «едва ли и несколько месяцев»211. По всей видимости, Мартынов не мог выйти из роли обиженного и всеми силами пытался хоть что-то сказать в свое оправдание перед потомками. Потомки, добавим, продолжили его дело и очернили Лермонтова так, что не пожалели и родную сестру Мартынова. Посмотрим еще на положение Мартынова с другой стороны: он был «приговорен» к епитимье. Т.е., пока ее не снимут, он не может официально жениться. Чтобы епитимью сняли, он должен раскаяться в убийстве. Он раскаялся. В противном случае, если бы (допустим) Мартынов на исповеди начал утверждать, что убил не он, то церковное наказание длилось бы до смерти. Теперь представим: Мартынов прощен, женился, ходит в церковь, крестит детей, справляет именины, стареет, дряхлеет и пишет исповедь, где признается, что все это время, подходя к причастию, врал, а на суде лжесвидетельствовал. И клеветал на Лермонтова. Как отнесутся к этому в первую очередь родные, которых, получается, он тоже обманывал? И, опять же, где доказательства невиновности? Их нет. Вот поэтому Мартынов постоянно «сползал» в заученное «вызвал, выстрелил, убил» (вспоминается известное многим из современности: «поскользнулся, упал, закрытый перелом, потерял сознание, очнулся, гипс…»); вот поэтому Мартынов так и не смог написать сочинение под названием «Моя исповедь». Понимая, что прощение за содеянное на этом свете невозможно, Мартынов завещает похоронить его тайно, без надписей на кресте или памятнике. Увы, потомки не вняли его просьбе.

По поводу того, почему А.П. Шан-Гирей женился на Эмилии. Тут, возможно, помимо чувств (которые, несомненно, у А.П. Шан-Гирея были) могла иметь место личная заинтересованность в этом браке если не императора, то его довереннейшего лица – наместника Кавказа в то время – графа Михаила Семеновича Воронцова. (Почему бы нет. Вспомним дядю Лермонтова А.Г. Столыпина, чей брак организовал лично Николай I.) Или другой вариант, подтвердить или опровергнуть пока трудно: свадьба Эмилии с Шан-Гиреем состоялась в 1851 году, рождение первенца – Акима – в 1852 году. Но точных дат свадьбы и рождения найти не удалось, что наводит на некие размышления…

Об Эмилии Александровне и ее семье

Обратимся к началу воспоминаний Э.А. Верзилиной212:

Часто слышу я рассказы и расспросы о дуэли М.Ю. Лермонтова; не раз приходилось и мне самой отвечать и словесно и письменно; даже печатно принуждена была опровергать ложное обвинение, будто я была причиною дуэли.

Значит, сразу после смерти возникло предположение о том, что Э. Верзилина замешана в смерти поэта… Далее она пишет «кусочек» правды о Лермонтове:

Он нисколько не ухаживал за мной…

Далее:

Однажды он довел меня почти до слез: я вспылила и сказала, что, ежели бы я была мужчина, я бы не вызвала его на дуэль, а убила бы его из-за угла в упор.

Эти слова воспринимаются как художественный изыск дамы, которая обчиталась «Героя нашего времени». Или «проговорка» по Фрейду.

В воспоминаниях Э.А. Верзилиной есть только один факт касательно ее отношений с Лермонтовым, очевидный для окружающих: это то, что они «…провальсировав, уселись мирно разговаривать».

Всякие другие детали их отношений известны со слов Эмилии. В том числе и сама ссора:

Ничего злого особенно не говорили, но смешного много; но вот увидели Мартынова, разговаривающего очень любезно с младшей сестрой моей Надеждой, стоя у рояля, на котором играл князь Трубецкой. Не выдержал Лермонтов и начал острить на его счет, называя его «montagnard au grand poignard» (Мартынов носил черкеску и замечательной величины кинжал). Надо же было так случиться, что, когда Трубецкой ударил последний аккорд, слово poignard раздалось по всей зале. Мартынов побледнел, закусил губы, глаза его сверкнули гневом; он подошел к нам и голосом весьма сдержанным сказал Лермонтову: «Сколько раз просил я вас оставить свои шутки при дамах», – и так быстро отвернулся и отошел прочь, что не дал и опомниться Лермонтову, а на мое замечание: «Язык мой – враг мой», – Михаил Юрьевич отвечал спокойно: «Ce n'est rien; demain nous serons bons amis». Танцы продолжались, и я думала, что тем кончилась вся ссора.213

Даже и соврать-то было нечего. А вот как эту «ссору» передавал Н.П. Раевский, несомненно, со слов других (В.А. Хачиков214 утверждает, что Раевского не было в Пятигорске в 1841 году ни на «ссоре», ни в момент убийства):

Как началась наша музыка, Михаил Юрьевич уселся в сторонке, в уголку, ногу на ногу закинув, что его обычной позой было, и не говорит ничего; а я-то уж вижу по глазам его, что ему не по себе. Взгляд у него был необыкновенный, а глаза черные. Верите ли, если начнет кого, хоть на пари, взглядом преследовать, – загоняет, места себе человек не найдет. Подошел я к нему, а он и говорит:

– Слёток! будет с нас музыки. Садись вместо него, играй кадриль. Пусть уж лучше танцуют.

Я послушался, стал играть французскую кадриль. Разместились все, а одной барышне кавалера недостало. Михаил Юрьевич почти никогда не танцевал. Я никогда его танцующим не видал. А тут вдруг Николай Соломонович, poignard наш, жалует. Запоздал, потому франт! Как пойдет ноготки полировать да душиться, – часы так и бегут. Вошел. Ну просто сияет. Бешметик беленький, черкеска верблюжьего тонкого сукна без галунчика, а только черной тесемкой обшита, и серебряный кинжал чуть не до полу. Как он вошел, ему и крикнул кто-то из нас:

– Poignard! вот дама. Становитесь в пару, сейчас начнем.

Он – будто и не слыхал, поморщился слегка и прошел в диванную, где сидели Марья Ивановна Верзилина и ее старшая дочь Эмилия Александровна Клингенберг. Уж очень ему этим poignard'ом надоедали. И от своих, и от приезжих, и от l'armée russe ему другого имени не было. А, на беду, барышня оказалась из бедненьких, и от этого Михаил Юрьевич еще пуще рассердился. Жаль, забыл я, кто именно была эта барышня. Однако, ничего, протанцевали кадриль. Барышня, переконфуженная такая, подходит ко мне и просит, чтобы пустил я ее играть, а сам бы потанцевал. Я пустил ее и вижу, что Мартынов вошел в залу, а Михаил Юрьевич и говорит громко:

– Велика важность, что poignard'ом назвали. Не след бы из-за этого неучтивости делать!

А Мартынов в лице изменился и отвечает:

– Михаил Юрьевич! Я много раз просил!.. Пора бы и перестать!

Михаил Юрьевич сдержался, ничего ему не ответил, потому что видел, какая от этих слов на всех лицах легла тень215.

Опуская всякие субъективные экспрессивные замечания Раевского, видим, что ничего особенного не произошло. Воспоминания свои Раевский записал по просьбе В.П. Желиховой и воспроизвел там множество деталей из быта «водяного общества» 1837 года. Слова Эмилии мог бы уверенно подтвердить Лев Сергеевич Пушкин, но, вероятно, ему нечего было подтверждать. А ведь кроме Пушкина были еще люди. Те, кто вспоминал спустя годы вечер в доме Верзилиных 13 июля 1841 года, вспоминал бал. Но М.И. Верзилина на вопрос «кто еще были из гостей на этом вечере?» упрямо свидетельствовала:

…действительно 13-го числа Июля месяца были вечером у меня в доме Господин Лермантов и Мартынов, но неприятностей между ними я не слыхала и не заметила, в чем подтвердят бывшие тогда же у меня Гг. Поручик Глебов и Князь Васильчиков216.

Чему удивляться: Марья Ивановна заинтересованно помогала дочери и «участникам дуэли».

Странно, но Эмилия никогда не распространялась о своей семье и о матери, в частности. Между тем девичья фамилия Марьи Ивановны – Вишневецкая, польская фамилия, и вероятно, со знатными корнями, что, безусловно, интересно. Эмилия не сказала ни слова, хотя бы «справочно», о своем родном отце. Известно, что после дуэли женщины Верзилины уехали к главе семейства в Варшаву, а спустя какое-то время вернулись… Когда, в какое время – неизвестно. Ходили слухи, что Верзилины после дуэли принимали в Москве Мартынова…

Не кажется ли странным, что нам об Эмилии Александровне (Клингенберг – Верзилиной – Шан-Гирей) почти ничего не известно? Ее дочь Евгения Акимовна Шан-Гирей, дожившая до 1943 года и регулярно проводившая экскурсии в «том самом» домике Пятигорска, почти не оставила точных сведений об отце и матери, не распространялась об отношениях в семье и о своем родном брате. Ее мемуары почти не содержат точных дат, связанных с историей семьи, но вот, к примеру, то, что памятник Лермонтову скульптора А.М. Опекушина был привезен 16 августа 1889 года, Евгения Акимовна упоминает. А ведь от нее более интересно узнать, когда ее родители поженились, где состоялась свадьба, какие методы воспитания были в семье и прочие биографические подробности. Вспоминая о матери, Евгения Акимовна скрупулезно перечисляет ее благотворительную деятельность; интересно описывает градостроительную работу отца, его вклад в систему орошения местности… но в воспоминаниях дочери Эмилии абсолютно отсутствуют детали их семейного быта.