полная версия

полная версияПолная версия

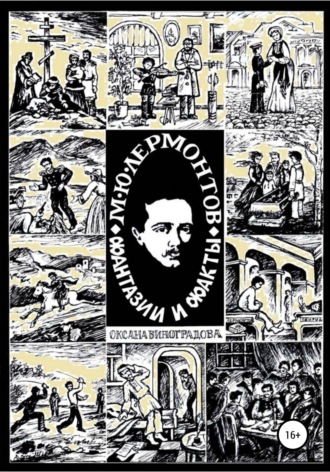

М.Ю. Лермонтов. Фантазии и факты

Думается, и сама Эмилия Александровна спустя годы после «дуэли» вообще не стала бы ни о чем говорить, если бы не постоянно возникающая потребность защищаться от обвинений.

Так, в мемуарах Е.А. Шан-Гирей приводятся письма матери, которые та писала, опровергая некоторые публикации. В ответ на рисунок Г.К. Кондратенко и его рассказ Э.А. Шан-Гирей пишет:

…не могу не удивляться, почему, желая написать что-либо о Лермонтове, распространяются гораздо больше о нашей семье, да еще так неверно и с такими подробностями, которые нисколько не могут быть занимательны для читателей, как пример: на чьи деньги куплен дом, сколько кому лет. Чтобы вернее это знать, следовало ему, Кондратенко, справиться в метрических книгах217.

Но почему бы ей самой не рассказать про даты в метриках? И да, теперь интересно, на какие средства Верзилины купили дом, где проживали в 1841 году… Дом, кстати, был куплен Марией Ивановной на ее имя в 1829 году. Ни в одних своих воспоминаниях Эмилия не проронила и слова, где была в день убийства до шести вечера.

В ответ на статью Г. Филиппова в журнале «Русская мысль (1890, № 12, с. 83-84) Э.А. Шан-Гирей утверждала, что писарь К.И. Карпов (тот самый, который свидетельствовал о приглашении Мартынова на бал), сообщая об имевших место событиях на их вечерах, говорил о совершенно «неправдоподобных сценах»218.

В своих «опровержениях» Эмилия категорически отрицала свое знакомство с М.Ю. Лермонтовым до 1841 года. Это уже доказанная ложь.

В таком случае почему бы не поверить в то, о чем говорили многие не только на Кавказе, но и в столичных салонах в конце 1830-х годов? А именно: об интимной связи Эмилии с Владимиром Ивановичем Барятинским примерно в 1839 году (но она могла быть и раньше). Князь якобы оставил Эмилию, «презентовав» ей 50 тысяч рублей, что подтверждал В.А. Инсарский, управляющий князя.219 По крайней мере, бесспорно, что:

1. Эмилия была лично знакома с В.И. Барятинским и М.Ю. Лермонтовым как минимум с 1837 года.

2. Эмилия никогда не говорила о Барятинских и отрицала знакомство с Лермонтовым до мая 1841 года.

Сделаем смелый шаг: допустим, что слухи об отношениях Эмилии с Барятинским верны. Представим, живет богатая семья с тремя дочерьми, одна из которых вдруг так низко падает, что дело доходит до беременности, от которой приходится избавляться. Позор. Трагедия. По всем законам жанра падшая женщина должна быть в первую очередь отверженной в своей семье. Этого не наблюдается. Верзилины дают балы, у них постоянно веселье и гости. Глава семьи вообще никак себя не проявляет: с 1839 года он служит в Варшаве. Кстати, уже говорилось, что женщины вдруг переезжают к нему в Варшаву сразу же после убийства. Соскучились.

Посмотрим попристальнее на Петра Семеновича Верзилина. Первая жена его умерла, оставив дочь Аграфену. Об этой жене ничего не известно. Абсолютно. Петр Семенович женится во второй раз (по расчетам, в 1825 году) на вдове, у которой тоже дочка (Эмилия) примерно11-летнего возраста. Рожают еще одну дочку: Надежду. Заметим, что дата рождения Надежды известна лишь с точностью до года. Дата свадьбы выводилась исследователями из соотнесения с годом рождения Надежды. Так, еще один момент для размышления.

Вернемся к главе семьи. Н.П. Раевский вспоминает:

Дослужившись до чина полковника, Петр Семенович был поставлен наказным атаманом над всем казачьим войском Кавказа и именно в это время поселился в Пятигорске, так как штаб его был там же. Тут он и построил себе большой дом на Кладбищенской улице, в котором жил сам со своею семьей, и маленький, для приезжих, ворота которого выходили прямо в поле, против кладбища. В бытность свою наказным атаманом, он хаживал на усмирение первого польского мятежа в начале 30-х годов, и очень любил вспоминать о своем разгроме местечка Ошмяны; хотя хвалиться тут было нечем, – дело далеко не блестящее. В конце же 30-х годов он был лишен своего атаманства. И вот по какому случаю. Неизвестно с чего ему пришло в голову приравнять себя к древним гетманам украинского казачества, вздев на свою кавказскую папаху белое перо, как то делывали разные Наливайки и Сагайдачные.

Таким-то образом, когда покойный государь Николай Павлович приезжал на Кавказ и увидел этот «маскарад», как он изволил выразиться, Петр Семенович наш слетел со своего места220.

Здесь есть два факта: то, что Петр Семенович участвовал в подавлении польского восстания и что в конце 30-х (а точнее – в 1837 году) «был лишен своего атаманства». Причина лишения просто анекдотична. Уволить с должности героя, которому ранее за расправу с изменниками в Польше добавили наград и произвели в чин генерал-майора, только за какое-то перо на шапке…

Уволили, вероятно, Петра Семеновича за серьезный проступок.

Начнем с Ошмянов. А что такого там было? «Ашмянский вестник» за 2020 год скупо сообщает:

Виленский генерал-губернатор Храповицкий 14 апреля отправил к Ошмянам вооруженный отряд полковника Верзилина, который состоял из 300 казаков, 5 000 человек пехоты. 16 апреля войска вошли в город.

Ошмяны остались в истории символом жестокой расправы царских войск с повстанцами. Среди восставших погибло 150 человек и 40 русских солдат. Часть жителей Ошмян привязали к пушкам и повели в Вильно, иным обрили головы. На расправу в Ошмянах Николай I отреагировал следующим образом: «Дела литовские исправляются, урок Ошмян был действенен»221.

На одном из интернет-порталов Беларуси сведения более подробны:

Узнав о продвижении русских войск, повстанцы решили отступить в леса около Вишнево, но оставили в городе в качестве арьергарда 600 человек, которые должны были отступить позже. По российской версии, арьергард выступил навстречу неприятелю и принял бой, был разбит и отброшен в город, и в городе инсургенты вместе с горожанами «ожесточенно» защищались, поэтому казаки сделали «зачистку города», причем «в пылу схватки редко кто получил милость» – писал полковник Пузыревский А.К. в своей книге «Польско-русская война 1831» (Пузыревский А.К. Польско-русская война 1831 С.-Петербург. 1886.).

Вот как описывает события повстанец И. Клюковский: «Москали задержались перед городом … и начали канонаду. Было сделано 80 артиллерийских выстрелов и разбито много домов. Чтобы предотвратить обстрел, кавалеристы … пытались атаковать, но выстрелы картечью уничтожили несколько кавалерийских союзов, обреченных на смерть … Именно это уничтожение слабого занавес, который стремился предотвратить разрушение города артиллерией и было преподнесено Вярзилиным как штурм города который сильно защищается. После того, как небольшой отдел Сцяльницкага был разбит, необузданный сброд ворвался в город, будто его захватили штурмом, не пропуская ни слабого пола, ни престарелых. Для них не было ничего святого. Женщины и дети, которые спрятались под Божественной защитой в костеле, пали жертвой ярости разъяренных дикарей. I была эта жертва, полита кровью невинных! Не приостанавливались убийства на улицах. Были убиты два ксендзы, жители Завадский, Ган и многие другие. Однако сама смерть еще не уничтожала в глазах полчища оккупантов выступления с поднятием оружия за вольность. Им нужны были еще страдальческие убийства. В качестве трофеев победы варваров над безоружным народом останется вспорванне нутра у одного из жителей, когда спрашивали у него о деньгах; рассечение доктора Закржевский, и убийство около двухсот простых жителей. Их кровь бременем ляжет на голову виновника всего этого – Храповицкий, когда людские поведение на земле поддаются высшей промысле, намеренно послав сборище палачей для того, чтобы испугать повстанцев».

Другой повстанец вспоминал: «Москали узнали, что Пшездецкий отвел все силы на минский тракт, оставив только 200 кавалеристов и два батальона стрельцов и косиньеров под командой Сцяльницкага (Комментатор издания пишет, что такого количества войск не было – Л. Л.). Через часа три, Вельке потоком на эту малую горстку настали москали… Если мы расстреляли все патроны, то бросились бежать, а москали быстро окружив целые Ошмяны, каждого человека, хотя и безоружного убили. Москали въехали в город с великим криком. Евреи встречали их с большой радостью, но они все равно начали взламывать магазины евреев, за что их ругал полковник. Потом начали грабить храмы. Доминиканский взломали, ограбили, четырех людей, которые укрылись в храме зарезали. Дверь и замок каменного костела никак не могли взломать, дверь высадили выстрелом из пушки, потом сожгли архив и убили троих человек. Францисканцев также обокрали … забрав дорогие вещи. Ограбили дома горожан, в домах не осталось даже ни полов ни оконных стекол. Горожанина, которого находили в доме, не разбираясь, убивали …. других …, избили нещадно бизунами и обнажив половину головы, отпускали … ».

Современный российский историк Матвеев А.В. пишет: «Еще 1 декабре 1830 г. был сформирован сборно – линейный полк. Командиром полка был назначен будущий атаман Кавказского линейного казачьего войска полковник П.С. Вярзилин, боевой офицер, имевший богатый опыт войны с горцами и турками. 13 декабря 1830 зборналинейны полк … выступил из Ставрополя в город Гродно. Линейке были включены в мероприятия, направленные против повстанцев в Литве … Необходимы были решительные меры. Особенно крупные силы ракашан были сосредоточены в районе г. Ошмяны, где хозяйничал отдел графа Пшездецкого, который насчитывал 2,5 тыс. человек. 1 апреля (14 по новому стилю – Л. Л.) Храповицкий послал в Ошмяны отдел из 300 линейке, 500 человек пехоты при 4-х орудиях под общим командованием полковника Вярзилина … бой был непродолжительным, за несколько часов дело закончено, восстановлен покой, который обошелся инсургентами стоимостью 350 человек …. с тех пор … слово «черкес» делала ужасное действие … Эта атака линейке, как писал польский мемуарист, перешла в погром: казаки не щадили никого на своем пути, грабили еврейские магазины, костелы, дома. Многих жителей Ошмян привязали к орудий и привели в Вильнюс, другим брили головы. На дело в Ошмянах царь Николай I отреагировал следующим образом: «Дела литовские исправляются, урок Ошмян был действенный» (Матвеев О.В. Под Варшавой и Вайценом. Http://slavakubani.ru/).

Адам Мицкевич в книге польского народа и польского пилигрымства, в «Литании паломнического» писал: «Через страдания жителей Ошмян убитых в костелах и домах Господа, Избавь нас, Господи»222.

Допустим, что в вышеприведенных источниках есть преувеличения. Но до сих пор события в Ошмянах в начале 1830-х годов характеризуются как «ошмянская резня».

Так или иначе, Петр Семенович точно был далек от сентиментальности и мог быть не таким «душечкой», каким его вспоминают.

После произведения его в чин генерал-майора он продолжает службу, беря с собой семью. Повзрослевшая Эмилия с матерью сопровождает отчима в поездках. Они воочию, возможно, видят расправы над пленными и сами неплохо владеют оружием.

В воспоминаниях Н.П. Раевского есть интересный эпизод:

Часто устраивались у нас кавалькады, и генеральша Катерина Ивановна почти всегда езжала с нами верхом по-мужски, на казацкой лошади, как и подобает георгиевскому кавалеру. Обыкновенно мы езжали в Шотландку, немецкую колонию в 7-ми верстах от Пятигорска, по дороге в Железноводск223.

Речь идет о генеральше Катерине Ивановне Мерлини, проживавшей в Кисловодске. Она как-то раз самостоятельно, без мужа, отбилась от атаки горцев, за что получила подарок от императора.

Чем хуже Мария Ивановна Верзилина и ее дочери? Без сомнения, в семье Верзилиных женщины могли и верхом скакать, и стрелять из оружия. Скорее всего, из личного. Предположительно, Мария Ивановна не из робкого десятка, и тем более странно, что ей становится дурно (если верить воспоминаниям Эмилии) при известии о смерти Лермонтова.

В 1837 году Петр Семенович впадает в немилость у императора.

Причина неясна.

Примерно с 1839 года Верзилин находится в отдалении от семьи, и семья, надо отметить, вполне весело проводит время без него.

Суммируем.

Если Эмилия имела связь с Барятинским, это должно было повлечь за собой некое осуждение в семье.

Если осуждения не было и Эмилии помогли даже куда-то деть последствия, значит, семья (в первую очередь мать) ее понимала, оправдывала и действовала заодно.

Что-то произошло у Петра Семеновича Верзилина в 1837 году. (Заметим, что М.Ю. Лермонтов положил в основу «Героя нашего времени» события 1837 года.)

Эмилия – падчерица Петра Семеновича.

И Надежда, и Эмилия вышли замуж, как только Мария Ивановна и Петр Семенович умерли (в 1848 и 1849 году соответственно): Надежда в год смерти отца, Эмилия – в 1851-м.

Складывается ощущение, что что-то произошло в доме Верзилиных в 1837 году, после чего и Петр Семенович, и Мария Ивановна чувствовали вину перед Эмилией; причем об этом знали все члены семьи. Гигантские усилия Мария Ивановна направляла на устроение личной жизни дочерей: молодые потенциальные женихи принимались радушно и «все жили по годам, со своими слугами, на их хлебах и в их помещении, а о плате никогда никакой речи не было»224.

Эмилия при этом ни в чем не знала отказа и, не стесняясь, флиртовала со многими мужчинами:

Некто Вейтбрехт в письме из Пятигорска к А.Я. Булгакову, датированном 2 июня (год не указан, но, по косвенным данным, – 1839. – В. З.), описывает бал в пятигорской ресторации, уделяя довольно много внимания Эмилии Александровне: «Вчера здесь был 1-й бал за деньги… Дамы здешние и приезжие съехались в 9 часов четным числом – их было 10 штук – старых и юных, так что едва составиться могла французская кадриль, в коей женский пол – 1-я кавказская роза – дочь наказного атамана Верзилина, довольно хорошо образованная, кажется, в Харькове в пансионе. Получает корсеты и прочие туалетные вещи из Москвы – стройна, хорошо танцует и есть единственный камень преткновения всех гвардейских шалунов, присланных сюда на исправление.

Они находятся в необходимости в нее влюбиться. Многие за нее сватались, многие от нее искали в отчаянии неприятельской пули и, оную встречая, умирали. Я с нею познакомился, часто изрядно помучиваем, но прелести ее скользят по моему сердцу» [7, № 2274, лл. 148-150].

Если, как видно из приведенных строк, и в 1839 году Эмилия Александровна вовсю кокетничала и флиртовала, то можно вполне доверять Чилаеву и Мартьянову, которые говорят о ее поведении летом 1841 года как об интриге225.

О незавидной репутации Эмилии свидетельствовали Я.И. Костенецкий, А.И. Арнольди, В.И. Чиляев, В.С. Толстой, В.А. Инсарский, А.И. Васильчиков и другие.

В воспоминаниях Е.А. Шан-Гирей приводится интересное предание, случившееся где-то в 1830-х годах и связанное с Марией Ивановной (жаль, что без конкретных дат):

Бабушка Верзилина была очень воспитанная, корректная, серьезная, спокойная, с внимательным мягким обращением ко всем. Весь дом держала в порядке. Раз она была на дворе, вдруг в ворота вошла женщина с ребенком на руках, прямо подошла к ней, положила ребенка к ея ногам и сказала: «Я слышала, что ты добрая, хорошая, спаси моего ребенка», – и рассказала, что в отдаленной станице чума и вся ея семья умерла, осталась только она и пешком пришла за несколько верст. Ей сделалось дурно, бабушка распорядилась отвезти ее в больницу. Приказала тотчас – же все, что было на ребенке, сжечь, выкупать его, обернуть во все чистое. Когда бабушке сказали, что надо его отдать в приют, то она сказала, что его мать поручила его ей, и что она будет беречь мальчика сама, и что он будет жить в ея доме, и что она никому его не отдаст.

Потом его мать умерла в больнице226.

Таким образом, есть интересный факт, который перед нами, – Мария Ивановна в 1830-х годах (пофантазируем, что в конце 30-х) берет под свою опеку почти новорожденного ребенка. Красивая история, жаль, что продолжение неизвестно.

Предоставляем читателям возможность фантазировать дальше самим.

Про то, что могло послужить причиной брака Эмилии с А.П. Шан-Гиреем, уже говорили. Дополним штрихами: с 1870-х годов Аким Павлович находился в связи с работой в удалении от семьи, где и умер. О сыне Шан-Гиреев – Акиме Акимовиче – практически ничего не известно. Есть скупые сведения о том, что

…настоящее имя его Арим, а его супруга Дорохова была казачкой. Подробную информацию об Акиме Шан Гирее-младшем дает в своей книге ныне покойный ученый историк Али Алиев, который указывает, что этот последний был убит в 1913 году армянами в Иреване. В книге отмечается, что «Шенгилей-канал» строился с 1870-го по 1896-й год. После смерти Акима Шан Гирея-старшего в 1883 году строительство канала Шенгилей продолжил его сын, инженер Аким (Арим) Шан Гирей-младший, причем основные проекты были разработаны и начаты отцом. Помимо этого, А. Шан Гирей-старший по просьбе упоминавшегося выше Калбалы хана приступил к восстановлению озера-водохранилища Ганлыгель (Канглы-гель), которое было построено еще в 1747 году нахчыванским Гейдаргулу ханом с целью орошения засушливых низменных территорий, и закончил работы в 1865 году. <…> Аким Шан Гирей-младший занимался в Шарурском округе также садоводством. В своей статье «Садоводство, виноградство, бахчеводство и другие отрасли сельского хозяйства в Шарурдаралагезском округе», опубликованной 20 августа 1901 года в Петербурге, он описывает выращиваемые на этой земле различные сорта персиков и абрикосов, указывал на необходимость развития садоводства в Шарурском округе227.

Странно, что Евгения Акимовна не рассказывала о своем брате. И это притом что она посвятила полжизни биографии и творчеству М.Ю. Лермонтова, популяризируя роль своей семьи и матери, в частности.

Дирижер императорского театра Петр Андреевич Щуровский и П.А. Висковатов в сороковую годовщину со дня смерти М.Ю. Лермонтова приехали в Пятигорск.

Случилось, что встретили Эмилию Шан-Гирей. Висковатов узнал ее, так как уже бывал в Пятигорске, собирая сведения о поэте. Эмилия тоже узнала его, погрозив пальчиком:

– Вам, именно вам, следовало бы увидеть наше торжество 15 июля. Как прекрасно было все организовано! В траурном шествии дамы несли венки, 27 депутаций и от каждой – венок. Самые красивые были от гвардейских офицеров. Были депутаты из Петербурга, от Николаевского кавалерийского училища. Его начальник, полковник Бильдерлинг, прислал телеграмму… А туалеты дам!.. Знаете, это ведь, собственно, и не праздник был, а ну… вроде общественной панихиды. Мы посовещались: строго, но чтобы – элегантно. Я глядеть не могла без слез на гирлянды и фонарики иллюминации: все представлялся мне наш молодой бал в этом гроте, последний Мишеля бал… За сорок лет со дня смерти такой истинно народный праздник впервые!

Щуровский не выдержал:

– Сорок лет молчали, будто не было у нас Лермонтова.

Вмешался спутник Эмили, Хастатов:

– Помилуйте, как молчали?! Вот уж десять лет собирают в Пятигорске, именно в Пятигорске, деньги… народные деньги на памятник Лермонтову.

– В отчетах пишут, что 15 июля сумма сбора достигла 22 тысяч, – сказал Висковатов Щуровскому.

– За 10 лет – 20 тысяч Лермонтову! Не маловато ли?

Это была дерзость, Эмилия скосила глаза на Щуровского, пробормотав, что в ее киоске сумма была наивысшей: у современницы поэта, а нынче и у родственницы его, покупали особенно охотно. Щуровскому эта еще крепкая старая дама становилась омерзительной. Он неотрывно наблюдал за ней.

– В вашем доме, сударыня, слышал я, и состоялся роковой вызов, – сказал он.

– У нас, как же, у нас, – защебетала старушка. – Я уже в печати об этом рассказывала.

– Вы ничего о предстоящей дуэли не знали? – спросил Висковатов.

Эмилия «не услышала» его вопроса228.

В который раз вернемся к балу В.С. Голицына. Одни говорят, что он состоялся на следующий день после назначенного229, другие – 17 июля, некоторые исследователи полагают, что бал состоялся 18 июля230. Еще раз поразмышляем. Бал должен был начаться в шесть часов в Казенном саду, под открытым небом, но не начался вовремя по случаю грозы. Время шло, непогода не прекращалась, фейерверк в дождь сотворить затруднительно, и именно поэтому бал (на который потрачено много денег, заметим) перенесли. Вероятно, на следующий день: иначе от еды и от украшений ничего бы не осталось. Бал не мог быть в день похорон: это было бы уж слишком не соответствующим к обстоятельствам. Если же делать бал на следующий день после похорон – для Голицына это то же самое, что давать второй бал, неся большие траты. Поэтому бал был перенесен из-за грозы, скорее всего, на 16 июля, и его не стали отменять из-за смерти Лермонтова. Этот момент можно учесть в рассуждениях об отношении В.С. Голицына к Лермонтову.

А.И. Арнольди вспоминает:

…бал Голицына не удался, так как его не посетили как все близкие товарищи покойного поэта, так и представительницы лучшего дамского общества, его знакомые231.

А вот Эмилия Верзилина, как говорят ее «недоброжелатели», плясала на том балу. И она, поправляя Арнольди в дате, на которую был перенесен бал, ничего не сказала более. А могла бы.

«Секундант» А.И. Васильчиков, находясь в Кисловодске на водах и одновременно под следствием по делу Лермонтова, в письме к Ю.К. Арсеньеву, где крайне сухо сообщил факт дуэли, написал: «Эмилия все так же и хороша и дурна»232. Принимая во внимание факты и фантазии, можно было бы добавить: «несчастна».

И если Мартынов каждый год 15 июля, по разным источникам, или напивался, или молился (скорее всего, и то, и другое), то Эмилия Александровна на склоне лет стала рьяно заниматься благотворительностью…

Причина убийства. Предполагаемые заказчики

Но причина? Причина, по которой Эмилия могла намеренно выстрелить почти в упор в Лермонтова из пистолета?

Личной причины ненавидеть Михаила Юрьевича у Эмилии не было, хоть она и пыталась усиленно приписать поэту отвратительные качества характера. Легенда об ужасном характере Лермонтова, созданная Эмилией и подхваченная Мартыновым и Васильчиковым, а после и многими «вспоминальщиками», была частью сценария «дуэли».

Убийство было заказное и имело целью дискредитацию М.Ю. Лермонтова.

Чтобы понять причины убийства поэта, надо вернуться в 1837 год, к убийству Пушкина.

Для начала проведем некоторые параллели жизни Пушкина и Лермонтова.

Во-первых, у них были десятки общих знакомых.

Во-вторых, и Пушкин, и Лермонтов находились под неусыпным надзором III отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии.

В-третьих, оба были с некоей «миссией» на Кавказе. О том, что первая ссылка Лермонтова на Кавказ была похожа на «спецзадание» и что Лермонтов из рук в руки передавал документы важнейшим лицам, уже говорили. Думается, и Пушкину было позволено ехать на Кавказ взамен за некоторые услуги.

Надзор за поэтами активно осуществлялся и вдали от столицы:

Обнаруженные нами в московских архивохранилищах секретные дела главноначальствующего на Кавказе 30-х годов наглядно рисуют методы усиленной «проверки», применявшиеся к поднадзорным на Кавказе. Это была разветвленная система слежки, неусыпного «надзора» за ненадежными. И она была глубоко внедрена в Нижегородском драгунском полку, расположившемся в Кахетии, в «тихом» местечке Карагач. Полк, большая часть офицеров которого принадлежала к наиболее известным фамилиям Грузии и России, играл роль гвардии на Кавказе. И постепенно в полк стали специально посылать подозреваемых в вольнодумстве. Достаточно упомянуть, что в него были переведены из гвардии Оболенский, Лермонтов, Одоевский, Семичев, Оржицкий, а также высланные польские магнаты и другие подозрительные лица233.

Странно (и это в-четвертых), что канцелярия Его Императорского Величества иногда извещалась о передвижениях Пушкина и Лермонтова с опозданием.

В-пятых: ни Пушкин, ни Лермонтов никогда не покидали пределов Российской империи.

В-шестых: окружение Пушкина спровоцировало его на дуэль с приемным сыном нидерландского посла, Лермонтова же – с сыном французского посла.

Седьмое. Пушкин и Лермонтов состояли в неких обществах.

Восьмое. Величайшие способности к литературному творчеству.

Девятое. Не смеем утверждать, но предполагаем еще одну особенность – шифровка текстов. Иносказание – один из ведущих приемов гениальных писателей.

Итак. Обозначенные параллели наводят на мысль о том, что и Пушкин, и Лермонтов являлись… сотрудниками III отделения, которых пытались использовать на «передовой», но, поняв их нежелание принимать навязанную игру, устранили.