Полная версия

А как они еще раньше назывались? Историко-топонимический словарь Карельского перешейка и других земель Водской пятины (по «Переписной книге Водской пятины 1500 года»). – В 2-х ч.: Ч.1.

Волчья (река)

Волчья (др.-рус. Сая, фин. Saijanjoki) – река протекает по Приозерскому и Всеволожскому районам Карельского перешейка Ленинградской области, правый приток Вуоксы (см. «Вуокса (река)»). Река берет начало возле урочища Крестовый Камень и впадает в Вуоксу в районе поселка Лосево (см. «Лосево»). Длина реки – 50 км.

Упоминается в «Ореховском мирном договоре 1323 года» между Швецией и Новгородом как Сая: «…а розвод и межя от моря река Сестрея, Крестовый камень от Сестрее мох, середе мха гора, оттоле Сая река, от Сае Солнычныи камен, от Солнычнего камени на Чермьную Щелю, от Чермной Щелье на озеро Лембо…» [57]. Река в течение нескольких веков служила границей между шведскими и русскими землями, с 1809 по 1939 год – граница между Великим Княжеством Финляндским (с 1917 – независимой Финляндией) и Россией (СССР).

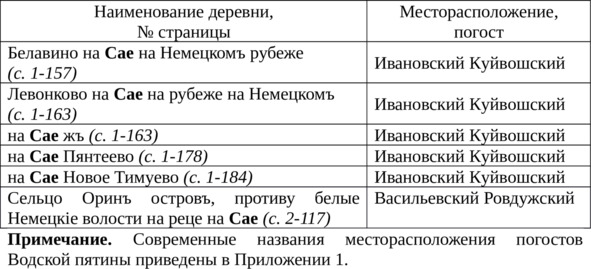

В «Переписной книге Водской пятины 1500 года» река также называется Сая (см. табл. В5).

Таблица В5Гидроним Сая по «Переписной книге Водской пятины 1500 года»

Этимология названия реки Сая неизвестна и может происходить или быть родственной названиям рек Западной Европы:

– Сава (Sava, Slovene pronunciation: [’sáiva], Serbo-Croatian: [’saiva], немецк. Save или Sau) – река в Центральной и Юго-восточной Европе, правый приток Дуная. По топонимическому словарю: «Сава река, пп Дуная; Словения, Хорватия, Босния и Герцеговина, Югославия. В др.-греч. источниках Saos, в др.-рим. Savus от иллир. Savos, совр. Sava. Гидроним от и.-е. основы *seu /*sou „течь, сочиться; сок, влажность“ (ср. санскр. сава „вода“)…» [63].

– Sauconna (с IV в.), правый приток Роны во Франции, от галльск. «тихая, спокойная», соврем. франц. Saone, русск. традиц. Сона;

– Сая (исп. Rio Saja) – река на севере Испании, от латинского Saliao, Saunium от праевропейского *Sal ’aqua’ – вода.

Вуокса (река)

Вуокса (др.-рус. Векша, карел. Vuokša, Vöksa, фин. Vuoksi, швед. Vuoksen) – река в Финляндии и России. Берет начало из озера Сайма (Финляндия), впадает в Ладожское озеро:

– по северному рукаву в районе г. Приозерск;

– по южному (основному) рукаву через Суходольское озеро (см. «Суходольское озеро») и реку Бурная (см. «Бурная (река)») возле поселка Соловьево (см. «Соловьево»). Длина реки – 156 км, в том числе: 13 км в Финляндии и 143 км в России. Самая крупная река Карельского перешейка. До XVI—XVII веков Вуокса имела два русла – восточное и западное. Восточное, впадало в Ладогу в районе Приозерска (Корела, Кексгольм), а западное – в Финский залив в районе современного города Выборг. До XIII века путь по Вуоксе из Выборгского залива в Ладожское озеро и обратно был оживленным торговым путем.

Название Вуокса также носит отдельное озеро перед впадением большой Вуоксы в Ладогу у города Приозерск (Корела, Кексгольм).

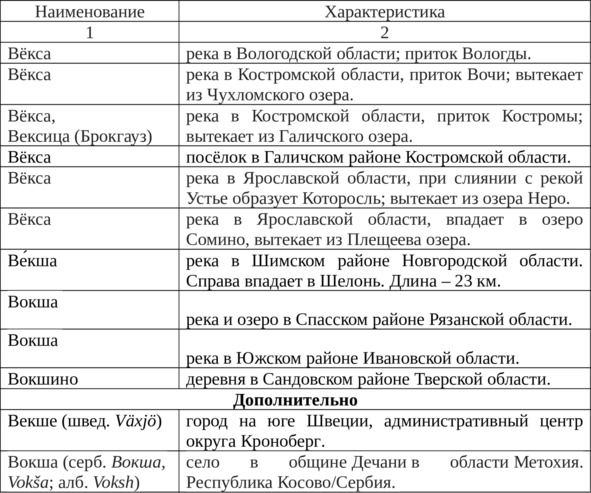

Название реки Вуокса в настоящее время выводят из фин. vuoksi в значении «поток» или «течение». Название реки на карельском языке – Vuokša [Вуокша], Vöksa [Вёкса]. К этой же этимологии относят еще целый ряд рек на территории России с названием Вёкса, которые приведены в табл. В6.

Таблица В6Гидронимы и топонимы Вёкса (Векша, Вокша) на территории России

Как видно из табл. В6 на территории России находятся 5 рек и одна деревня с названием Вёкса. Кроме того, возможно, родственны им названия реки Векша в Новгородской области, реки Вокша (Окша) в Рязанской области, села Вокша в Сербии и города Векше в Швеции.

К разгадке этимологии названия реки Вуокса подтолкнуло название шведского города Векше (шв. Växjö).

Växjö (шведское произношение: [vvɛk: ɧœ] – векшё) – город и муниципалитет Векше, округ Кроноберг, Швеция. Город Векше расположен на юге Швеции и является одним из старейших городов страны. Уже в XII веке в нем был Епископский престол, Собор Святого Зигфрида датируется примерно 1300 годом, а с 1342 года Векше получил статус города.

Название города, как полагают, состоит из слов väg «дорога» и sjö «озеро», что означает дорогу через замерзшее озеро Векше, которое крестьяне использовали зимой, чтобы добраться до рынка, который позже стал городом (Wikipedia). Однако, по-шведски озеро Векше называется Växjösjön, т.е. буквально означает «дорога-озеро-озеро» (понятно, что название озера образовано от названия поселения), что заставляется засомневаться в верности данной этимологии названия города, также, как и появление буквы x [ks] вместо g и s.

На наш взгляд, название города Векше имеет древнерусское происхождение от др.-рус. векша «белка» и связано с русским поселением (варягов-русь) в Швеции. И в этом нет ничего удивительного. Русские активно торговали через остров Готланд с Западной Европой. На Готланде были поселения новгородцев. Маршрут движения судов варягов-русь на Готланд пролегал вдоль южного побережья Швеции. О присутствии славян на юге Швеции свидетельствуют результаты археологических исследований. Так, коллектив авторов в составе Мельникова Е. А., Петрухин В. Я., Пушкина Т. А. в статье «Древнерусские влияния в культуре Скандинавии раннего средневековья (к постановке проблемы)» (2011 г.) отмечает: «Принципиально новые материалы дали раскопки поселений IX—XI вв., что привело к возникновению и разработке вопроса о т. н. «славянских импортах». Я. Жак выявил большой комплекс западнославянских древностей в Южной Швеции; В. В. Седов охарактеризовал славянские находки в Скандинавии, отметив большую распространенность вещей славянского происхождения в Фенно-Скандинавии, чем это представлялось ранее» [47]. До XII века отношения Руси со Швецией были дружественные, поэтому нахождение русского поселения на юге Швеции вполне реалистично. Судя по названию, это было поселение охотников и скупщиков пушнины. Русские купцы выступали посредниками в торговле пушниной севера Швеции с Западной Европой.

В ходе исследования этимологии города Векше возник вопрос: Не являются ли родственными названия Векша, Вокша, Вёкса и Вуокса? Имея ввиду, что звук [ш] в прибалтийско-финских языках обычно передается звуком [с], а звуки [е], [ё] и [о] близки по звучанию и иногда переходят в друг друга (Ижера – Ижора, Келтуши – Колтуши), а буква «ё» употребляется «для передачи ударного гласного [o] и одновременно для указания на мягкость предшествующего согласного». Другими словами, буква ё после «согласных означает их мягкость (если это возможно) и звук [o]»: Вёкса = Вьокса. Буква ё появилась только в конце XVIII веке. Поэтому в древнерусских источниках название реки Вёкса писалось либо как Векса (Векша), либо как Вокса (Вокша).

Возвращаясь к этимологии реки Вуокса, начнем с того, что в финских словарях значение слова vuoksi «поток» нам обнаружить не удалось, оно имеет значения «течение, прилив». Значение «прилив» – это скорее связано с морем, чем с рекой, а значение «течение», просто «течение» – странное название для реки. Отметим, что значения слова vuoksi «течение» и «прилив» не являются основными, слово чаше используется в качестве предлога (из-за, по причине, вследствие, ради), а не имени существительного. Приведем словарные значения слова: «Vuoksi 1) из-за (кого-л., чего-л.), по причине, вследствие (чего-л.) vuoksi (jkn takia) 2) прилив vuoksi (vuorovedestä) 3) ради (кого-л., чего-л.), для (кого-л., чего-л.) vuoksi (jkn puolesta) * * * Вуо́кса, Вуо́кси» (Suomi-venäjä sanakirja).

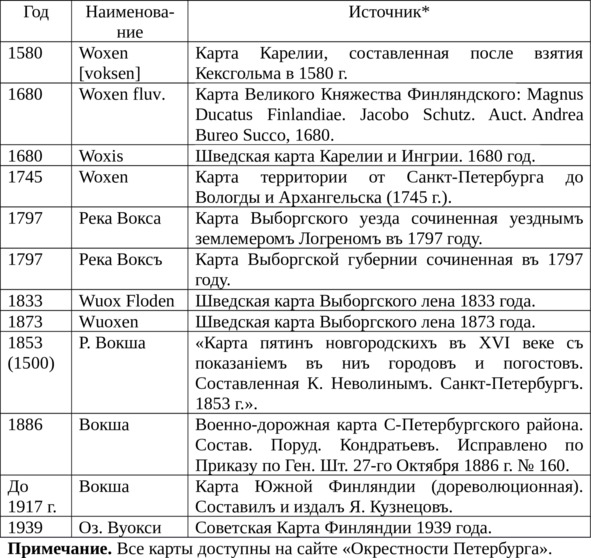

Вуокса (Вуокси) – это современное название реки. Попытаемся проследить историю названий реки Вуокса. При этом нужно учитывать следующее. Территория, по которой протекает Вуокса с V века контролировалась варягами-русь, а позднее принадлежала новгородцам, поэтому название реки могло иметь славянское происхождение. В 1323 году по «Ореховскому мирному договору» погосты Яски, Огреба и Саволакша были «по любви» уступлены шведам, и большая часть Вуоксы стала принадлежать Швеции. Часть Вуоксы, оставшаяся за новгородцами описана в «Переписной книге Водской пятины 1500 года». В районе деревни Ряжела она называлась Ряжела (см. «Мельниково»), в районе деревни Тивра – Тивра (см. «Тиверский городок»), в устье – по летописным источникам – в районе Корелы (Корельского городка) река называлась Узерва: «В лето 6818 [1311]. Ходиша новгородци в лодьях и в лоивах в озеро, и идоша в реку Узьерву, и срубиша город на порозе нов, ветхыи сметавше» (НПЛ старшего извода, с. 92—93) (См. «Узерва (река)»). Как называлась Вуокса в это время на шведской стороне неизвестно. Практически единственным источником по исследованию хронологии названий реки Вуокса являются шведские и позднее русские карты этого района (см. табл. В7).

Первое письменное и картографическое упоминание Вуоксы фиксируется на шведской «Карте Карелии, составленной после взятия Кексгольма в 1580 г.», на которой река называется Woxen (швед. -en —определенный артикль, вероятно, к Woxa [Вокса]), современное название на швед. Vuoksen. По-русски река называется Вокса (1797 г.) и Воксъ (1797 г.). Написание названия реки через uo (Wuoxen) появилось только в XIX веке, до этого писалось через о – Woxen. Создается впечатление, что написание названия реки подкорректировали (подогнали) под более-менее созвучное слово в финском языке, имеющее подходящее значение. Название реки на карельском языке – Vuokša [Вуокша] и Vöksa [Вёкса], при этом эти слова в карельском языке не имеют другого значения кроме Вуокса. По нашей версии, река называлась Вокша от др.-рус. векша «белка» и было связано с добычей пушнины на Карельском перешейке и в Карелии. По Словарю Даля слово векша имело еще форму вокша («ВЕКША жен. вокша…» Словарь Даля). Подтверждением данной версии является название реки – Вокша – на Военно-дорожной карте С-Петербургского района (1886 г.) и дореволюционной Карте Южной Финляндии (до 1917 г.) (см. табл. В7).

Таблица В7Названия реки Вуокса на картах XVI—XX вв.

Векша – Вокша

Переход звука [е] в звук [о] в слове Векша связан с так называемой лабиализацией, происходившей в древнерусском языке в XIII веке. Суть лабиализации заключается в том, что в словах в этот период происходила замена «е» на «о» (ѐ) под ударением после мягкого согласного перед твердым или на конце слова. В нашем случае в слове Векша после мягкого [в»] перед твердым [к] под ударением звук [е] перешел в звук [о]: Векша -> Вокша (ср. Келтуши – Колтуши (см. «Колтуши»), Ижера – Ижора (см. «Ижора»). Но, одновременно в русском языке осталось и слово «Векша», что свидетельствует о том, что процесс лабиализации в древнерусском языке происходил неравномерно и не одномоментно. Слово Вокша в отличие от Векша не получило широкого распространения и оба эти слова были вытеснены словом «белка».

Возможно, что слово векша (вокша) первоначально в древнерусском языке звучало как векса (вокса), позднее с заменилось на ш.

Этимология слова векша (вокша) неизвестна. Ряд авторов связывают его со словом веверица.

Этимология слова векша

По Словарю Фасмера: «ве́кша – 1. «белка», 2. «блок», др.-русск. вѣкъша – денежная единица; см. Сложение Владимира и Русск. Правду 48 и сл.; фам. Вѣкошкинъ (XIII в.) – см. Соболевский, РФВ 66, 343. Возм., производное от вѣко, веко с суф. -ша. Соболевский (там же), Шрадер-Неринг (1, 226), Ильинский (ИОРЯС 20, 4, 185) видят в этом слове уменьш. от вѣверица – то же с суф. -ка и -ша. Совершенно необоснованно сравнение с др.-инд. vakucas м. «какое-то животное, живущее на деревьях» (Уленбек, Aind. Wb. 266) или произведение из (?) нов.-перс. vešak «рыжая лисица» (Mi. TEl., Доп. 2, 187; EW 389; Преобр. 1,70; Карский, РП 95; против см. Соболевский, ЖСт., 1892, вып. 2, 124). Диал. ве́кша «сорока», холмог., объясняется Зелениным (Табу 2, 51) как эвфемизм. [Несомненно, связано с ва́шка «молодая белка» (см.), вместе с которым ве́кша могло быть заимств. из финно-уг. или чув. – Т.]» (Словарь Фасмера).

Выскажем предположение, что векша – это производное от русск. слова век (вечность, вечный), которое «Родственно лит. viekas „сила, жизнь“, veikiu, veikti „действовать, делать“, véikus „проворный, быстрый“ (выделено – В.С.), veiklus „деятельный, активный, деловой“, vykis м. „жизнь, живость“, vikrus „бодрый“…» (Словарь Фасмера). Ведь белка – это «проворный, быстрый» зверек, а славянские языки имели много общего с балтскими языками («Славяно-балтское языковое единство»). Словообразовательная модель слова векша:

век- «проворный, быстрый» + -ша (ср. квакша, левша, вахтерша, крыша).

Этимология гидронима Вуокса:

др.-рус. Векса (от др.-рус. век «проворный, быстрый») -> др.-рус. Векша -> др.-рус. Вокша -> фин. Vuoksa -> рус. Вуокса.

Вьюн (река)

Вьюн (др.-рус. Визьяга, фин. Viisjoki) – река на Карельском перешейке, во Всеволожском и Приозерском районах Ленинградской области. Правый приток реки Бурной (см. «Бурная (река)»). Берет свое начало из Лемболовского озера (см. «Лемболовское озеро») у деревни Васкелово. Преобладающее направление течения – на север. Вьюн впадает в Бурную в 5,1 км от её устья, в окрестностях поселка Запорожское. Длина реки – 44 км. До образования реки Бурная (фин. Taipaleenjoki) в следствии экологической катастрофы в 1918 году (прорыва вод озера Суванто в Ладожское озеро), река Вьюн (см. «Вьюн») впадала в Ладожское озеро. С 5 км от устья Бурная течет по старому руслу реки Вьюн.

На карте Санкт-Петербургской губернии Ф. Ф. Шуберта 1834 года река обозначена как «Р. Лемболовка или Висъ Еки».

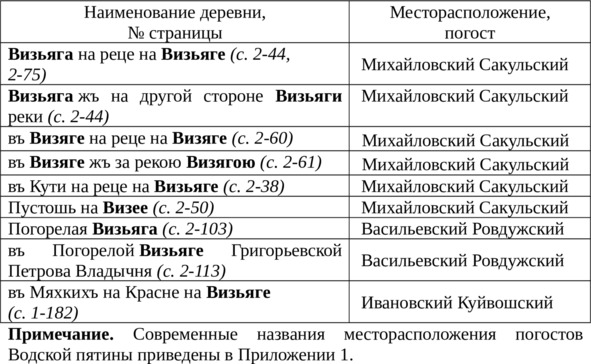

В «Переписной книге Водской пятины 1500 года» река Вьюн называется Визьяга (Визяга) (см. табл. В8).

Река Визьяга (Визяга) вытекала из озера Лембагальского и впадала в Ладожское озеро, протекая по Куйвошскому, Ровдужскому и Сакульскому погостам Водской пятины. Кроме названия Визьяга (Визяга) река, вероятно, имела и сокращенное название – Виз (Визея), о чем может свидетельствовать топоним «Пустошь на Визее» (см. табл. В8). Это название (Виз, Визея) послужило основой финского названия реки Viisjoki.

Гидроним Визьяга (Визяга) является суффиксальным существительным (суф. -яга) образованным от слова «виз» и представляет собой архаичный или диалектный вариант слова визига.

Таблица В8Гидронимы и топонимы Визьяга/Визяга по «Переписной книге Водской пятины 1500 года»

По Словарю Шанского:

«Визига. Собственно русское. По ССРЛЯ впервые отмечается Словаре АН 1891 г. Является суффиксальным (суф. -ига) образованием от сущ. виз «рыбий вожак, за которым идет косяк эсетровых рыб», употребляющегося сейчас только диалектах (КрЭС, 59; Даль 1880, I, 204).

Относительно происхождения слова виз существуют различные мнения.

Одни интерпретируют виз как общеслав. заимствование из др.-в.-нем. hüso (ср. совр. нем. Hausen «белуга»): укр. визина, польск. wyz, чешек, vyza, словацк. víza, в.-луж. wyz, с.-х. viza (Holub, 342; Miklosich, 398; Brückner, 640; Горяев 1892,22).

Другие считают слав. виз самостоятельным образованием из более древнего языкового источника, так же как др.-в. -нем. hüso (Machek, 578).

Ошибочно мнение Преображенского заимствовании визига из польск. яз. (Преображенский, I, 83). См. вязига.

– Укр. визига (из рус. яз. – Тимченко, 248), бел. вiзiга».

По Толковому словарю украинского языка: «виз -а, ч. Велика промислова риба родини осетрових» [9].

Название «визига» носит спинная часть осетра: «Продукт из спинной струны (хорды) крупных (преимущ. осетровых) рыб. Пирог с визигой» (Словарь Ожегова).

Поскольку однокоренные со словом визьяга слова существуют и в других славянских языках (укр. визина

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.