Полная версия

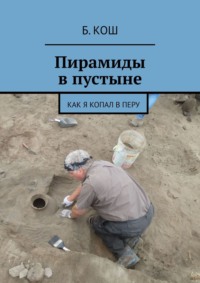

Как я провел в Перу. Странствия археолога-волонтёра

До верхней площадки добрался только через час (подъем был медленный с массой передыхов), хотя пройти надо было всего-то двести метров вверх. Там полчаса фотографировал и отдыхивался. Фотографировать было непросто – тут уже тусовалась шумная испаноязычная компания. Большая семья.

Впервые столкнулся с подлинным лицом местного туризма. Это только на Мачу-Пикчу значительную часть туристов составляли «янки» – потому, что Мачу-Пикчу очень дорогой20. Подавляющая часть туристов в Перу – испаноязычные, в основном из окрестных стран – Чили, Аргентины и так далее. Латиносы. Много собственно перуанцев. Они любят и знают свою историю, и много ездят по родной стране. Но при этом равнодушны к сносам памятников. Как-то так.

Ездят же латиносы, как правило, не одни, а с дедушками, бабушками, дядями и тетями. Это чувствуется уже на посадке на рейс – белые экстранхеросы выглядят островками в море больших латиноамериканских семей с массой чемоданов. Данная семейка рассредоточилась по периметру верхней площадки и никак не давала Кошу снять «чистую перспективу», без людей. Разумеется, Кош ничего им не сказал – имеют право.

Отдохнув, быстро спустился вниз – программа сегодня была еще большая, а было уже хорошо за полдень. Нашел Уго на дальней парковке (ему, как нелицензированному для настоящей туристской парковки, пришлось парковаться где-то внизу), и мы поехали вниз. Решили-таки проехать через центр «современного» города и остановились как раз на рынке.

Уго пошел сигарет купить, а Кош за это время быстренько осмотрел знаменитый рынок. Ничего особенного – в этот не торговый день – он из себя не представлял. Типичная «Битца», с одинаковыми у всех (и не произведенными ли в Китае?) сделанными под копирку сувенирами (фото 21). Чтобы поддержать бизнес, пришлось купить холщевую сумку.

Поразило, что все эти нехитрые шапки из ламы и радужные сумки покупаются не столько «янки», а именно «своими» латиносами (Кош был единственным в тот момент иностранцем на этом рынке), и они с удовольствием их носили. Казалось бы, они тут живут, и могут купить все это в ассортименте дома? Ан нет. Как-то так оно устроено. Тут есть свой родной туризм, он велик, и сувенирная индустрия заточена именно под него. Во всяком случае, знаменитый рынок в Писаке, хотя и служит туристским аттракционом, работает вовсе не для туристов, а для «своих».

Картофельная лаборатория инков – Морай

Поехали в Морай вдоль русла Урубамбы. Морай21 (это название тогда ничего не говорило) – другая инкская сельскохозяйственная лаборатория.

– Одни названия-то какие, чего стоят, – умилялся Кош, глядя из окна такси на таблички вдоль шоссе — «Урубамба»! Мог ли простой советский инженер подумать в свое время, что когда-нибудь он будет катить на такси вдоль Урубамбы?! Вот что святые девяностые с людьми-то делают… Современному поколению, миллениалам, это, наверно, хоть бы хны – ну, очередная там какая-то Урубамба… а для старого восьмидесятника, эта табличка была была как сказка.

Пейзаж разворачивался величественный. Красивые горы. Красивее, ИМХО, чем северная Швейцария и Шварцвальд. Прозрачный, неяркий свет. Даже такого урбаниста, как Кош, это вставляло. Тут, конечно, нужно подольше останавливаться, и ездить на мотоцикле, как Че Гевара22 (фото 22—23).

21 Рыночная площадь в Писаке

22 Виды Священной долины

23 По дороге из Писака в Морай

24 Статуя на площади одного из городов в Священной долине

25 Домашний очаг на кухне тещи шофера Уго в Морай

Проезжали городки с экзотическими названиями Койя, Калка. Вокруг, как и предупреждала приятельница, были сплошь «маленькие коричневые люди». Многие женщины, особенно постарше, носили широко разрекламированные в туристских проспектах национальные наряды, и явно не для туристов. В этих небольших сельских поселках даже разлагающее влияние телевизора пасует перед традицией. К тому же, идет быстрый процесс национального самосознания индейцев. Традиционная одежда снова становится престижной.

Тогда автор ничего не знал о важнейшем делении индейцев в Латинской Америке на индиос и ладинос. Большинство из встреченных в первые дни «простых людей» (о «сложных» будет рассказано в свое время) были этническими индейцами. Для местных, индейцы – явление культурное. Те индейцы, что перешли на испанский язык и носят современную «западную одежду» – это для латиноамериканцев ладинос, латиняне. Автор тогда не понимал, что означает это слово. Для него ладино было названием еврейского диалекта испанского языка. Кто же такие эти ладинос? – недоумевал он поначалу.

Настоящие же индейцы, индиос, носят традиционную одежду, и говорят на своем родном языке. Автор знал, что в Перу это – кечуа, не подозревая о существовании еще и аймара. В Гватемале и Мексике, традиционной одеждой считается накидка хуипиль. То, что считается национальной женской одеждой в Перу – яркая блузка, широкая юбка – скорее, относится к одежде ладинос. Но тут это вопринималось, как обозначение принадлежности к индиос…

По дороге заехали к теще Уго, жившей неподалеку от Морая. Не помню, почему так получилось, но решил и там батарейку подзарядить (батарейки расходовались рекордными темпами) и попросился зайти. Так Кош оказался внутри настоящего деревенского перуанского дома. С виду он был солидным и каменным, но внутри все было устроено примерно так, как и века назад, вплоть до очага (фото 25). Только электричество было. Там даже был загончик со морскими свинками-куями. Они бегали по соломенной подстилке под ногами, как тысячу лет назад!

Уго разговаривал с тещей по-индейски (на кечуа или аймара). Она была одета по национальному. Он хлебнул домашней чичи23 из графина, но Кошу не рекомендовал, из-за микробов. Вода не фильтрованная. Что значит человек, вымуштрованный агентством!

– А мы, – объяснил он, – люди привычные!

Уго научил, как находить места, где чичу продают, чичерии или ака васи – по изогнутой такой дуге, как коромысло, торчащей от корчмы. Или просто от дома у дороги. Как увидишь такое коромысло – а его видно издалека – значит, тут торгуют чичей. Есть еще разница в том, какую чичу продают – белую или темную.

Чича – это напиток в основном из ферментированной кукурузы. Маиса. Традиционно, она ферментируется при помощи слюны. Женщины пережевывали кукурузную муку или крупу и выплевывали. В слюне содержится фермент амилаза, расщепляющая сложные сахара в простые, а те уже легко забраживаются. Получается слабоалкогольный напиток типа пива. Нормально. Так раньше ферментировались разные напитки, в том числе, саке.

Сейчас вроде чичу делают нетрадиционным, просвещенным методом, но кто знает… В Перу чичу делали задолго до инков и кечуа, и всегда она имела сакральное значение. Чичу всегда использовали в жертвоприношениях и прочих ритуалах. Да и до сих пор, при совместном употреблении алкоголя, местные всегда прольют немного на землю (это, кстати, характерно для всей Латинской Америки) – жертва духам. Или ритуал плодородия (у инков, к этому приравнивалось и пролитие на землю семени). Благодаря своей роли в создании чичи женщины приобретали авторитет.

Есть безалкогольный вариант чичи – чича морада. Ее делают посредством варки колосьев маиса определенного вида, у нее фиолетовый цвет. В Латинской Америке она выполняет роль лимонада или колы. Потом автор попробовал магазинную чичу – особо не впечатлило.

Инки пили чичу из специальных деревянных резных бокалов – керо. Отчасти копируя уари. Они напоминают обчный стакан. Сами по себе эти деревянные бокалы были признаком статуса. Сейчас их тоже делают и из чего попало – металла, стекла и пластика. Но настоящие – деревянные с резьбой.

Морай – эта сооружение в виде трех ступенчатых воронок в земле (одна из них действительно, гигантская, фото 26, до тридцати метров вниз), представляющая собой, согласно Википедии, одну из важнейших агрономических лабораторий инков. Как Типон, но масштабнее. Ступени – это террасы, на которых выращивались овощи, в основном картошка24.

Воронка – потому, что на протяжении сотни метров вниз на этой высоте, можно моделировать сразу несколько климатических зон (перепад температуры в пятнадцать градусов). Вот инки и моделировали, как Мичурин. А воронка – просто удобная форма для обслуживания террасированных культур. Там несколько воронок, хотя фотографируют, как правило, только одну. Вид большой воронки и в самом деле нереальный, инопланетный. Особенно для конструкции высоко в горах, выкопанной 600 лет назад. Горский народ, инки не строили пирамид (разве как заимствования), а вот воронки и террасы – пожалуйста.

Впрочем, есть другая теория. Что инки тут что-то добывали, и просто укрепили стенки дыры террасами. Не похоже, но кто их знает. То, что инки в самом деле селекционировали овощи и фрукты, что у них были соответствующие учреждения – это факт. Та же картошка, это плод селекции. Мичурины. Кукуруза, кстати, тоже плод сознательной селекции, но это произошло далеко на севере, где-то в Мексике, и много тысячелетий назад.

Морай – фантастическое место. Но присутствия, испытанного в Пикиякте, в Морае Кош уже не испытал. Это уже другое место.

26 Главная воронка в Морай

27 Соляные делянки в Марасе

28 Соляные делянки в Марасе

Марас – соляные копи инков

Так как скакали мы галопом по Европам, то Уго Кошу не рекомендовал спускаться вниз, на дно воронки, не было времени для этого25. Вместо этого мы поехали к нему домой за батарейкой, и оттуда сразу в Марас26. В Марас приехали, когда начинало смеркаться. Кош не учел, что снимать Марас лучше всего в солнечных лучах. Уго остался на площадке, а Кош быстро-быстро помчался с камерой на соляные поля.

Туристов, кроме него не было27. Только виднелась внизу пара человек, собирающих соль, и какая-то девочка пробежала, тоже видимо осмотрела, не насушилось ли соли – а так не было ни-ко-го28. Только белая соляная пустыня, нарезанная на квадратики делянок. Ограниченных соляными бортиками. Сверху стекал соляной ручей, выбивавшийся из-под горы, и индейцы построили на его пути сеть полей испарения. Открывалась заслонка, вода затекала на делянку, опускали заслонку, и вода высыхала на солнце, оставляя соль, которую собирали и продавали. Тем и жили. И сейчас тем живут.

Вода образует наслоения. Самый нижний слой, почти розовой соли, считается призовым и идет на столовую соль. Следующий слой – белый, а верхний – обычно коричневый и его пускают на промышленную соль. У входа на делянки стоит кооперативный магазинчик, и там можно купить эту соль и прочие сувениры (что автор и сделал, возвращаясь с делянок). Но не так, чтобы дешево.

Всего делянок порядка пяти тысяч! Каждая – примерно четыре на четыре метра, глубиной примерно тридцать сантиметров. Раньше каждое поле кому-то принадлежало, а теперь, сказал Уго, это кооператив. Колхоз. Но, все равно, у каждой делянки есть свой как бы хозяин. Он просто должен быть членом общины. Полно свободных делянок, нет достаточно хозяев.

Кош пробежался по верхней кромке поля и поснимал29. Солнце уже садилось, и с кошевой мыльницевой оптикой все это было не оптимально, но зрелище и вообще атмосферность потрясающие. Весьма. Вид полей, сияющих на солнце на склоне горы – фантастический, нереальный пейзаж.

Вечер в Ойянте

Последний пункт повестки дня – Ольянтайта́мбо, или, как она реально произносится, Ойянтатамбо. Проще – Ойянта. Из Мораса мы выехали еще засветло, но по дороге на долину пала тропическая ночь. Казалось, по карте, там всего ничего – но карты коварны. Дороги в Долине узкие и скорости малы. В Ойянту мы приехали уже в темноте.

Долго пришлось плутать по брусчатым улочкам, так как Уго не знал, где забронированный хостел. Хостелов тут миллион, (на трипадвизоре показали только 20—30 и все дорогие). Вокруг брусчатки – каменные стены. Уго сказал, что и брусчатка, и стены все еще инкские – какие были, такие и осталось. Сохранившийся образецм оригинальной городской застройки инков. С трудом поверилось, но так и было. Кажется невероятным, чтобы это сохранилось в течение пятисот лет (не растащили на кирпичи).

Хозяйкой хостела оказалась приятная француженка, сразу выдала комнату (фото 30). В таких хостелах, уже заметил автор, владельцы и операторы, как правило, были иностранцами. Даже спросил француженку,

– Похоже, самим перуанцам этот бизнес не особенно интересен?

– Так и есть, – сказала француженка, – не идет он у них почему-то.

Похоже, такая же несервисная (как говорят америкосы) нация, как русские и кубинцы30. Зато готовят они хорошо.

Кош, собственно, за весь день ничего не ел, и к тому же обещал Агнес, что накормит Уго в Ойянте. Пока Кош раскладывался, Уго выяснил у француженки, какой тут ресторан получше, и мы двинулись на центральную площадь – она была совсем рядом. Маленькая площадь. И заведений открытых в это время – а было часов всего девять вечера – на ней было немного. В ресторане мы оказались фактически тоже одни. Рестораном рулили какие-то два местных парня, один видно шеф, второй менеджер. Такая парочка.

Интерьер был с претензией – дубовые столы, скатерти. Заказали чего-то поесть, даже не помню, чего-то местного. Но не куя (фото 29). И пива местного. Прямо скажем, хоть и неплохо, но на этот раз еда особо не впечатлила. ИМХО, есть надо скорее в забегаловках и у народа, пусть там на вид антисанитария.

29 Ужин в Ойянте

30 Комната в хостеле в Ойянте

Содрали баксов по 25 с носа – детские цены, но тут это вроде был самый продвинутый ресторан. Зато расплатиться удалось кредиткой, чудеса – у них работала машинка. Не мудрено, при таких-то ценах. Вернулись к хостелу. Уго предстояло вернуться в Куско, и мы встречались через день, после Мачу-Пикчу. Пожали друг другу руки.

Только тут, оставшись в одиночестве, взглянул вверх, на небо. Фантастическое зрелище! Кош не помнит, видел ли он когда-либо такое небо? Может быть, в пионерском детстве? Небо вспухло звездами – огромные звездные грозди нависли над Ойянтой. Пытался это снять на мыльницу, но куда там.

Жалко, что не посмотрел подольше. Но это была всего лишь вторая ночь в Перу, думал, тут везде так. Оказалось, что на равнине – на побережье – неба не видно. А в горах, в Чачапойас, висела какая-то пыль, никакого неба. Это было единственное впечатление от настоящего горного неба в Южной Америке. Вставляет.

30а Карта маршрута Куско – Ойянта – Мачу-Пикчу (гугломап)

Бывают дни и бывают дни. Дни текут рекой, а дней всего несколько в жизни, и они остаются навсегда. Этот первый день в Перу был именно такой день. По насыщенности впечатлениями с ним сравнится разве что первый день, проведенный в Гаване в далеком 2007-м году31. А завтра предстоял Мачу-Пикчу! (См. карту30а с расположением Куско, Морай, Марас, Ойянты и Мачу-Пикчу.)

Мачу-Пикчу

Вокзал в Ойянте

Утром разбудила француженка – пти-дежене! Но завтракать не хотелось. Вышел в садик хостела и только тут увидел, что было упущено вчера – грандиозные инкские укрепления на другом берегу (фото 31). Увы. Времени на них не было. Не судьба.

31 Вид на развалины Ойянтатамбо

32 Сохранившиеся стены домов инков в Ойянте

Расположение хостела – в садовой зоне у реки с видом на развалины – было донельзя романтическое. Но это что! Тут были хостелы прямо в зданиях, частично построенных еще инками. Собрал вещички и двинулся к станции по узкой улочке, огороженной каменной стеной, тоже инкской.

Ойянту построили как «станцию» (тамбо) на одной из инкских королевских дорог. Как почтовые станции в Российской империи. Только тут не было лошадей. Вместо этого, здесь отдыхали и отъедались пешие государевы гонцы – часки. Отсюда и Ойянта-тамбо. Но здесь возник целый город, а не просто станция.

В начале XVI века, испанцы, казнив верховного Инку в Кахамарке, назначили вместо него править родственника, Манко Капака. Тот для виду поправил, а потом поднял восстание против испанцев, и больше года штурмовал их в Куско. Испанцам удалось удержаться, а индейцам надоела осада и они ее сняли. Армия Манко Капака отступила в Ойянту, и здесь дала последний бой преследующим их испанцам. После этого, инки отошли в секретный город Вилькабамбу, где и жили суверенно еще полвека, до Тупака Амару.

Ойянта сохранилась как оригинальный инкский город больше, чем все, что удалось видеть после и до (фото 32). На нее, в самом деле, нужно потратить как минимум день, а то и два, чтобы проникнуться. Возможно, организовать это не так просто. Массовый турист использует Ойянту просто как удобный пункт по пути в Мачу-Пикчу. Ну, еще осмотреть крепость. Про экскурсии по самому городу, с точки зрения его инкской урбанистики, слышать не приходилось. Но, возможно, они есть!

До станции было минут двадцать пешком. То и дело проносились мимо автобусы и такси с туристами. Дорога шла вдоль реки (на берегу которой и стояла крепость инков), и нескончаемо тянулись хостелы и отели. Когда Кош искал хостел в Ойянте по интернету, их было в трипадвизере – штук двадцать, и цены были не то что заоблачные, но повыше средних. Тут же, «на земле», их были десятки, и явно можно было легко договорится баксов за 20—30, а то и меньше.

Были и какие-то совсем роскошные, чуть не пятизвездочные, с территорией, окруженной стеной, как санаторий ЦК. Возникло сомнение в бизнес-модели этих роскошных оазисов в этой бедной стране. Но, учитывая, что сюда приезжает как минимум, миллион иностранцев в год, и среди них много всяких селебритис, наверно, им же тоже надо где-то жить. Не в хостелах же им жить, селебритисам. Народу утром, кроме сновавших такси, не было никого – только речка, да горы, да хостелы.

При станции оказался стандартный базар (так напоминающий московские базары 90-х годов!) Настойчиво продавали жидкость от комаров, и Кош даже ее купил, так как забыл свою в вещах, оставленных в Куско. (В тот раз совершенно не пригодилась – хотя раз на раз не приходится32.) Станция была огорожена, везде была полиция с автоматами, а вход был по паспортам – не хухры-мухры. Во всех странах транспортные узлы – зона особого режима, но в Перу (в отличие даже от Кубы) с секьюрити везде серьезно. И немудрено, учитывая проблемы – преступность, картели, Сендеро Люминозо.

Впрочем, на паспорта всяких экстранхеросов, так же как на Кубе, даже не смотрели. Видимо, с экстранхеросами особых проблем пока не было (в аэропортах смотрят строго, там ловят курьеров и мулов).

Станция была маленькая, провинциальная, и вся как бы вся вышедшая из фильмов тридцатых годов. Наверняка она еще помнила фон Хагена! На путях уже стоял поезд, экстранхеросов загоняли в вагоны – опять же по развернутым билетам и паспортам, как в самолет. Один чиновник проверял билет, другой паспорт, и запускали экстранхероса внутрь.

Это был предыдущий поезд. Кош решил выпить чашечку американо – о, да, тут был американо, и что же еще пить, будучи экстранхеросом – в пристанционном буфете. Тогда Кош не понимал, что настоящая эспрессо-машина в Перу – редкость. И она тут исключительно из-за экстранхеросов. Сами перуанцы такое практически не пьют. Продавали и коньячок, а также и чай из тех листиков! Так что Кош решил, перед восхождением, хлопнуть еще и знаменитого листового чая (стоил порядка бакса, кажется, фото 33).

33 Кофе американо и листовой чай на вокзале Ойянты

34 Поезд в Мачу-Пикчу на платформе в Ойянте

35 Внутри поезда «Панорама»

Тут подали наш поезд, «с панорамой». Поезд был голубой – да-да! тот самый голубой вагон! – с «фонарями» в потолке – потому и панорама. Самые лучшие места были впереди в первом вагоне, там был полный обзор. Но их, наверно, надо покупать как-то специально. Очень похож на электричку с кожаными самолетными сиденьями (фото 34—35). Поехали!

Вокруг расстилалась горная панорама. Виды, как и везде в долине, замечательные. Поезд был забит33. Именно билет на поезд – самое сложное в организации экспедиции на Мачу Пикчу. Больше никак туда не попадешь (если не брать экстрим). Пассажиры были всех видов и возрастов, довольно много семей с детьми. Хиппи, бизнесмены и панки. Кто был одет по-походному, как Кош, а были и фифочки в кокетливых шляпках, шортиках на каблуках (фото 35). Это контрастировало с рабочей одеждой перуанцев на станциях, одетых примерно, как и в России одевались деревенские.

Сначала поезд шел по долине мимо индейских деревень с каменными домами вполне инкского вида. Каменная кладка, без штукатурки34. Потом въехали в ущелье и поселки кончились. Где-то посередине остановились в лесу и выгрузили народ на инка-трейл. Эти пойдут пешком три дня (тоже надо заказывать месяца за три-четыре).

Еще встретилась настоящая электричка с местными жителями – та, что в десять раз дешевле, чем для туристов. Эта была обшарпанная, и народ в ней был битком, как-то мрачно смотревший на довольных жизнью экстранхеросов. Это была реальная жизнь, в отличие от нашего аттракциона35. Но продают ли на нее билеты для иностранцев? Да и идет ли она до самого Агуа Калиенте? Это осталось загадкой.

Агуас Калиентес – туристская ловушка

Часа через два прибыли на станцию Мачу-Пикчу, она же Агуа Калиенте («Горячий Источник», формально – во множественном числе, «Горячие Источники», Агуас Калиентес, но последние «с» в разговорной речи не слышны). Станция цивильная, европейского типа (см. карту 36а). Входы и выходы контролируются полицией, вооруженной калашниковыми. Вокруг вздымались горы.

Сразу за станцией был огромный, в это время еще пустой, рынок типа Битцы. Он был стратегически расположен между станцией и городом – его нельзя обойти. Дальше мост через речку а (приток Урубамбы) а за мостом через нее – центр городка Агуа Калиенте. Привокзальная улица с рядом автобусов типа Мерседес, поджидавших туристов (18 баксов туда-обратно) (фото 36).

Особо шустрые могли сэкономить эти деньги и идти к Мачу-Пикчу пешком – это не возбранялось. Для них есть специальная тропа, идущая прямо вверх, пересекая перпендкулярно автобусный серпантин (см. карту). Говорят, это три часа в одну сторону, хотя всего восемь километров. Но в горку.

А мы – по серпантину на автобусе. Виды замечательные. Есть, конечно, смысл идти пешком, если есть время.

На Трипадвизере есть дискуссия – где ночевать, в Ойянте или же в Агуа Калиенте, считавшейся многими «туристской ловушкой»? Кош решил в пользу Ойянты, но теперь считает, что на самом деле надо было ночевать в Агуа, наплевав на туристическое сусло, и идти на гору утром пешком. Или на первом автобусе, чтобы встречать там рассвет (теперь для этого надо брать утренний билет… а по-хорошему – оба, то есть, просто цена возросла в два раза). Да и подъем сам по себе интересен.