полная версия

полная версияАктуальные проблемы государственной политики

Из истории политической науки

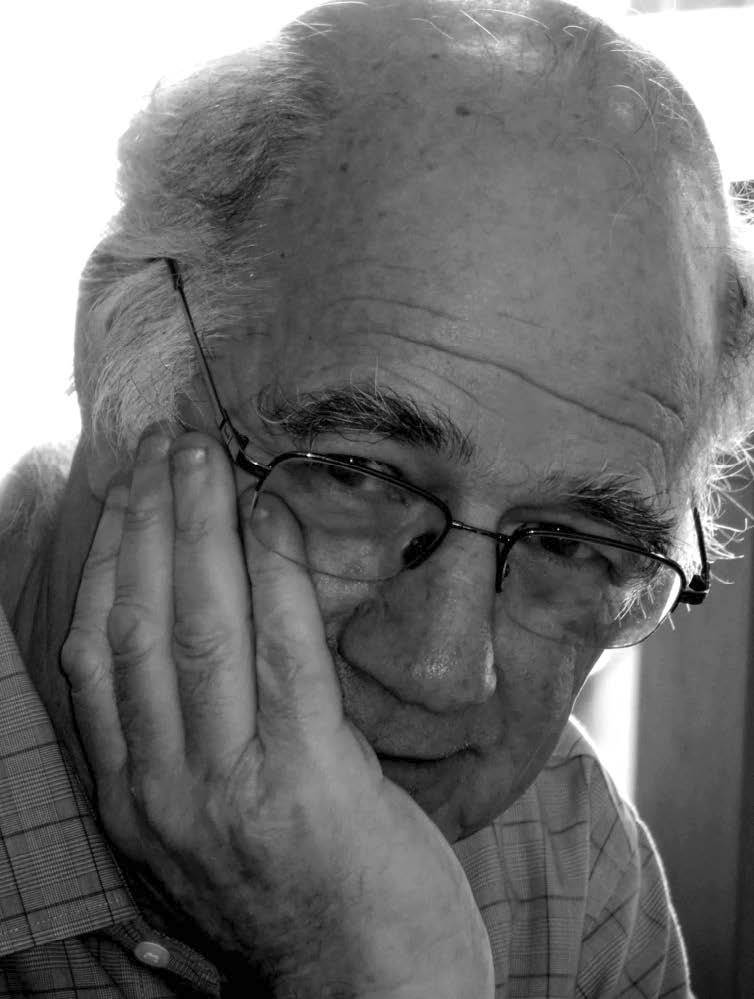

Майкл Буровой (1947 – н.в.)

Британский социолог-марксист, президент Международной социологической организации (2010—2014).

Основные сочинения: «Создавая согласие: изменения процесса труда в эпоху монопольного капитализма» (1979), «Политика производства: положение на заводах при капитализме и социализме» (1985), «Блестящее прошлое: идеология и реальность на пути Венгрии к капитализму» (1992 – в соавт. с Я. Лукашем)

Важно!

Таким образом, распад структуры общества означает исчезновение той социальной среды, которая и обеспечивает выполнение каждым членом социума нравственных и правовых норм. Люди, не связанные с согражданами социальными, информационными и эмоциональными связями, не получают от окружающих сигналов одобрения или неодобрения и тем более не испытывают на себе моральных санкций своей общности.

§ 3. «Линия раскола» в обществе

Рассмотрим кратко типы разломов, которые разрывают связи между людьми и ведут к дезинтеграции общества.

Первый раскол – между бедными и богатыми. Вывод социологов: «Бедные и богатые в России – два социальных полюса, причем речь идет не просто о естественных для любого общества с рыночной экономикой различных уровнях дохода отдельных социальных страт, источников поступления этого дохода и его структуры, но о таком качественном расслоении общества, при котором на фоне всеобщего обеднения сформировалась когорта сверхбогатых, социальное поведение которых несовместимо с общепризнанными моральными, юридическими и другими нормами».

В.Э. Бойков о задаче консолидации общества по ценностным основаниям (2010): «Достижение ценностного консенсуса между разными социальными слоями и группами является одной из главных задач политического управления в любой стране. Эта задача актуальна и для современного российского общества, так как в нем либерально-консервативная модель государственного управления, судя по материалам социологических исследований, нередко вступает в противоречие с традициями, ценностями и символами, свойственными российской ментальности».

Второй раскол – мировоззренческий. Это массовое разделение проходит по всем группам. Оно даже пересекает пропасти между богатыми и бедными, между русскими и нерусскими, между поколениями.

Л. Радзиховский констатирует в официальной «Российской газете»: «Идеологически страна по-прежнему состоит из “двух Россий”. Одна – за Сталина, русского бога равенства, зависти и садистской жестокости. Другая – за Гайдара, символ неравенства, конкуренции, рыночной жесткости. И договориться этим двум странам никак не возможно… Такая страна – две взаимоисключающие друг друга половинки, с разным прошлым и разными мыслями о будущем».

Исследование социально-политических ориентаций россиян (осень 2009 г.) привело к выводу: «В иерархии ценностных ориентаций ключевое значение имеет “социальная справедливость”. Для большинства опрошенных она по-прежнему означает преимущественно социальное равенство, что проявляется в оценке различий между людьми по принципу получения ими доходов. Во взглядах респондентов на соответствие оплаты труда трудовым усилиям произошел существенный сдвиг в сторону социального равенства… Как показывают данные исследований, распределение мнений о сути социальной справедливости и о несправедливом характере общественных отношений одинаково и в младших, и в старших возрастных группах… Именно несоответствие социальной реальности ментальному представлению большинства о социальной справедливости в наибольшей мере отчуждает население от политического класса, представителей бизнеса и государственной власти».

Третий раскол – территориальный. На разделение по социально-экономическим параметрам накладывается сетка разделения по региональным основаниям и по типам поселений. Вот выводы исследования 2009 г.: «Жители мегаполисов и российская провинция видели совершенно разные “России”. В мегаполисах со знаком плюс оценивают ситуацию в стране 69% респондентов, в российской провинции, районных центрах, поселках городского типа и на селе – от 34 до 38%. Ситуацию катастрофической или кризисной здесь считали свыше половины всех опрошенных, в то время как в мегаполисах – лишь более четверти. Уровень разброса оценок по отдельным городам впечатляет еще больше. Москвичей, довольных жизнью, было свыше 80%, тогда как в Пскове или Рязани – 22 и 26% соответственно».

Четвертый раскол – этнокультурный. Этнонационализм как идеология начал свое наступление уже в СССР, в годы перестройки. А в 1990-е годы произошло важное изменение во всей конструкции межнационального общежития России – массовое сознание нерусских народов сдвинулось от русоцентричного к этноцентричному. В некоторых регионах произошла мобилизация этничности на базе русофобии, т.е. агрессивного этнонационализма.

Пятый раскол – между поколениями. В последние годы перестройки и в 1990-е годы культурная травма, поразив и старшие поколения, и подростков, вызвала резкие конфликты между поколениями, разрушая традиционные отношения и установившуюся в советское время систему норм взаимной ответственности и уважения. В дальнейшем, в ходе углубления дезинтеграции общества, этот раскол лишь углублялся, становился «системным» – происходило расхождение социальных и ценностных установок, структур потребностей и пр.

Исследование отношений между поколениями (2004) показало: «Наиболее экспрессивное и агрессивное противостояние поколений происходит на макроуровне по проблемам идеологии. … Негативное влияние на межпоколенные конфликты оказывают такие явления, как социальное неравенство и социальная несправедливость, конкуренция и безработица, этнические, сословные и религиозные разногласия.

Обострению межпоколенных конфликтов способствуют масштабные и динамические изменения в политической и экономической структурах общества, смена бытовых и культурных стандартов, а также сопутствующие им социальные конфликты, такие как, например, семейные, этнические, классовые, профессиональные».

§ 4. Проблема идентификации общностей

В условиях глубокого кризиса и дезинтеграции общества, когда система расколов, трещин и линий конфликта является многомерной, требуется обновление методологического инструментария для составления «карты общностей» и диагностики их состояния. Идентификация общностей уже не может быть основана только на экономических индикаторах, которые делят общество на слои, страты (собственность, доход, обладание товарами длительного пользования и т.д.). Процессы дезинтеграции протекают с сильными синергическими эффектами экономических, политических и культурных факторов. Политолог должен видеть социокультурные структуры, для чего надо выявлять целые кластеры отношений, соединяющих людей в группы.

Важно!

Нынешние социальные страты в России вовсе не интегрированы общими ценностями. Напротив, по ряду ценностей группы складываются по вертикальной оси, пронизывая все страты. И таких «вертикальных связок» много, и они едва ли не сильнее, чем горизонтальные связи в социальных стратах. Можно сказать, что происходит не слоистое членение общества, а вертикальное.

Так под каким углом зрения мы должны «визуализировать» карту социокультурных общностей России, чтобы она служила полезным инструментом для изучения нашего кризиса? Вот минимальное требование: общность как субъект процессов кризисного общества должна быть выделена с помощью как экономических, так и культурных индикаторов и критериев. Для политологии требуется синтез экономико-социологических и культурологических подходов. Это трудная задача, она потребует времени и методологических усилий.

Для нас также полезно данное Л.Г. Иониным описание процесса дезинтеграции российского общества, рассмотренного через призму социологии культуры. Он пишет: «Гибель советской моностилистической культуры привела к распаду формировавшегося десятилетиями образа мира, что не могло не повлечь за собой массовую дезориентацию, утрату идентификаций на индивидуальном и групповом уровне, а также на уровне общества в целом … Болезненнее всего гибель советской культуры должна была сказаться на наиболее активной части общества, ориентированной на успех в рамках сложившихся институтов, то есть на успех, сопровождающийся общественным признанием. Такого рода успешные биографии в любом обществе являют собой культурные образцы и служат средством культурной и социальной интеграции. И наоборот, разрушение таких биографий ведет к прогрессирующей дезинтеграции общества и массовой деидентификации. Наименее страдают в этой ситуации либо индивиды с низким уровнем притязаний, либо авантюристы, не обладающие устойчивой долговременной мотивацией… Авантюрист как социальный тип – фигура, характерная и для России настоящего времени».

§ 5. Механизмы «сборки» социокультурных общностей

Наша тема – дезинтеграция общностей, а также выявление и диагностика тех, которые сохранились, хотя бы и в сильно разрыхленном состоянии, и нарождаются в новых условиях.

Мы исходим из умеренного предположения, что российское общество переживает процесс дезинтеграции – происходит разрыв связей между общностями и в то же время разрыв связей между членами каждой общности. То есть идет разрыхление и сокращение в размерах (деградация) самих общностей. Но эти процессы не достигли той глубины, при которой деградация стала необратимой, сопротивление ей сильнее, чем это казалось в 1990-е годы. Более того, идут и процессы интеграции общества – по-новому в новых условиях, иногда в виде «сетей взаимопомощи», нередко в болезненных формах (например, в теневой или даже криминальной экономике, в молодежных сообществах типа фанатов или гопников).

Конечно, динамическое равновесие неустойчиво и может быть резко нарушено, да и деградация, скорее всего, преобладает и ускоряется по мере исчерпания тающего запаса советских ресурсов.

Как «собираются» социокультурные группы?

В последние десятилетия представления об их формировании были развиты ведущими социологами, в частности П. Бурдьё. Общепринятым мнением эти представления воспринимаются болезненно. Мы привыкли «видеть» социальные общности как объективную реальность, хотя это продукт нашего мыслительного конструирования образа реальности, а иногда и сложной теоретической работы.

П. Бурдьё сказал в интервью (1992): «Тот особый случай, который представляет собой проблема социальных классов, считающаяся уже решенной, очевидно, чрезвычайно важен. Конечно, если мы говорим о классе, то это в основном благодаря Марксу. И можно было бы даже сказать, если в реальности и есть что-то вроде классов, то во многом благодаря Марксу, или более точно, благодаря теоретическому эффекту, произведенному трудами Маркса».

Для «сборки» менее крупной, чем классы, общности необходима конструктивная деятельность особой группы, которая выстраивает матрицу когнитивной, информационной и нормативной системы будущей общности (поначалу, перефразируя Маркса, «общности-в-себе»).

Подобные группы, «представляющие» общность (актив), в разных сферах формируются по-разному. Но именно эти группы видны обществу, и их образ – язык, поведение, ценности и интересы, образ действий – приписывается стоящим за их спиной общностям. Если такая группа не образуется, то общность не видна, а значит, ее как социального явления не существует, ибо она не имеет канонического образа «самой себя» и не может обрести самосознание.

Так, например, возникают сообщества, которые на карте науки обозначаются как «научные направления» или «исследовательские области». Эти группы и представляют в социальном мире возникающую и развивающуюся общность (за это представительство чаще всего сразу возникает борьба, нередко приобретающая драматические формы, как, например, в случае борьбы за представительство научного сообщества генетиков в СССР в 1940-е годы).

Отношение между этим активом (субститутом, т.е. «заместителем») и социальной группой подобно отношению между обозначающим и обозначаемым. Об этом отношении Бурдьё писал: «Обозначающее – это не только тот, кто выражает и представляет обозначаемую группу; это тот, благодаря кому группа узнает, что она существует, тот, кто обладает способностью, мобилизуя обозначаемую им группу, обеспечить ей внешнее существование».

Надо уточнить, что эта группа-субститут не представляет собой абстрактной сущности, а возникает на основе существующего в социальной системе материала – того контингента группы-в-себе, который и надо мобилизовать и консолидировать дополнительными связями.

Классический случай: Маркс и его соратники смогли не только обозначить, но и создать класс пролетариата, потому что произошла промышленная революция и появилась масса людей, ставших наемными работниками на заводах и фабриках. Труды Маркса помогли этим людям узнать, что они существуют как класс, как субъект исторического процесса. Более того, во многих случаях группа-в-себе активно выбирает себе группу-субститут путем перебора кандидатов и в большой мере корректирует их доктрины.

Важно!

В целом целенаправленных действий по восстановлению связности прежних больших общностей в общероссийском масштабе пока что не предпринималось ни государством, ни мало-мальски организованными оппозиционными силами. Попытка власти превратить какие-то «поднятые» реформой социокультурные группы в системообразующее ядро «нового» народа успехом не увенчалась. Эту функцию не смогли взять на себя «новые русские», видимо, ядром общества и социальной базой власти не сможет стать и средний класс. Сама доктрина сборки этой гибридной общности еще остается очень сырой, разработка идеологии среднего класса ведется вяло. Попытка взять за основу этой идеологии классический либерализм была ошибкой, философия либерализма, выросшая из Просвещения, давно неадекватна нынешней реальности. Идея гибридизации остатков либерализма с православием и самодержавием также успеха не имела.

«Инсценировка» создания новых общностей путем имитации стиля оставшихся в прошлом сословных групп (типа дворян или казаков) идет с переменным успехом, но не может заменить структуру здорового общества, которая должна обладать динамичностью и разнообразием. Спонтанная консолидация асоциальных или антисоциальных общностей типа кришнаитов, фанатов или гопников – особая тема, чреватая рисками.

Анализ проблемы дезинтеграции социокультурных общностей, составление их изменчивой «карты», поиск альтернатив их сборки и укрепления – важнейшая задача политологии.

§ 6. Взаимосвязь дезинтеграции нации и общества

Мы говорили ранее, что самым первым объектом демонтажа стал народ (нация). Это система, структурно иная, нежели общество, но они взаимопроникают друг в друга, так что повреждение одной сразу сказывается на связях другой. Выполнение политической задачи «разборки» советского народа привело к повреждению или разрушению многих связей, соединявших граждан в народ.

Интенсивные социально обусловленные страхи говорят о том, что люди ощущают себя не защищенными мощной системой народа, что, в свою очередь, заставляет их сплачиваться в малые группы или даже родо-племенные общности. Социологи писали в 2005 г.: «Анализ проблемы страхов россиян позволяет говорить о глубокой дезинтеграции российского общества. Практически ни одна из проблем не воспринимается большей частью населения как общая, требующая сочувствия и мобилизации усилий всех».

Важно!

В результате дезинтеграции народа сразу же началась деградация внутренних связей каждой отдельной общности (профессиональной, культурной, возрастной). Совокупность социальных общностей – структурных элементов российского общества – утратила «внешний скелет», которым для нее служил народ (нация). При демонтаже народа была утрачена скрепляющая его система связей «горизонтального товарищества», которые пронизывали все общности – и как часть их «внутреннего скелета», и как каналы их связей с другими общностями.

Прежде всего, демонтажу были подвергнуты профессиональные общности, игравшие ключевую роль в поддержании политического порядка СССР. Для советского строя таковыми были, например, промышленные рабочие («рабочий класс»), интеллигенция, офицерство. После 1991 г. сразу были ослаблены и во многих случаях ликвидированы многие механизмы, сплачивающие людей в общности, сверху донизу.

Например, были упразднены даже такие простые исторически укорененные социальные формы сплочения общностей, как общее собрание трудового коллектива (аналог сельского схода в городской среде). Были повреждены или ликвидированы инструменты, необходимые для поддержания системной памяти общностей – необходимого средства для их сплочения. Политическим инструментом разрушения самосознания и самоуважения профессиональных общностей стало резкое обеднение населения, которое вызвало культурный шок и привело к сужению сознания людей.

Особо надо отметить важную роль в этом процессе государственной информационной политики в годы перестройки, когда СМИ были еще полностью государственными, а в 1990-е годы – под сильным влиянием государственной власти. В ходе кампании СМИ, которую вполне можно назвать информационно-психологической войной, «культурными» средствами разрушалось самосознание социокультурных общностей. Этой проблеме посвящено большое исследование «направленности дискурсивно-символической трансформации основных социально-профессиональных групп в годы перестройки и постсоветской трансформации».

Цитата

Как следует из представленного анализа, в тот период развенчивались не только партия и идеология. В ходе «реформирования» отечественного социума советского человека убедили в том, что он живет в обществе тотальной лжи. Родная армия, «на самом деле» – сборище пьяниц, садистов и ворья, наши врачи, по меньшей мере, непрофессионалы, а по большей – просто вредители и убийцы, учителя – ретрограды и садисты, рабочие – пьяницы и лентяи, крестьяне – лентяи и пьяницы. Советское общество и советские люди описывались в терминах социальной тератологии – парадигмы социального уродства, которая якобы адекватно отображает реалии. Это, разумеется, не могло не пройти бесследно для самоощущения представителей этих общностей и для их социального настроения, избираемых ими адаптационных стратегий – от эскапизма до группового пафоса.

Происходила массированная дискредитация профессиональных сообществ, обессмысливание деятельности профессионалов.

О.А. Кармадонов. Социальная стратификация

в дискурсивно-символическом аспекте

Дезинтеграция общностей – от народа до конкретных профессиональных сообществ, предопределила глубину и продолжительность кризиса, создала ощущение его неизбывности и безвыходности. Отсюда и слабость государства, и отсутствие политики самого общества – нет для нее дееспособных субъектов.

Основные выводы

Современная наука, напротив, рассматривает общество как сложную систему, которая не возникает «сама собой». Ее надо конструировать и создавать, непрерывно воспроизводить и обновлять. Общество находится в процессе непрерывного развития, так что в динамическом взаимодействии переплетаются интеграция и дезинтеграция – как отдельных элементов, так и всей системы в целом.

Субъекты политических процессов – не индивиды, а общности, собранные и воспроизводимые на какой-то матрице. Состояние всей системы общностей, соединенных в общество, и политика их воспроизводства – один из главных предметов политологии. Распад общностей и утрата ими общественной и политической дееспособности – одна из угроз, ставших кошмаром социологии.

Распад структуры общества означает исчезновение той социальной среды, которая и обеспечивает выполнение каждым членом социума нравственных и правовых норм. Люди, не связанные с согражданами социальными, информационными и эмоциональными связями, не получают от окружающих сигналов одобрения или неодобрения и тем более не испытывают на себе моральных санкций своей общности.

Нынешние социальные страты в России вовсе не интегрированы общими ценностями. Напротив, по ряду ценностей группы складываются по вертикальной оси, пронизывая все страты. И таких «вертикальных связок» много, и они едва ли не сильнее, чем горизонтальные связи в социальных стратах. Можно сказать, что происходит не слоистое членение общества, а вертикальное.

В целом целенаправленных действий по восстановлению связности прежних больших общностей в общероссийском масштабе пока что не предпринималось ни государством, ни мало-мальски организованными оппозиционными силами. Попытка власти превратить какие-то «поднятые» реформой социокультурные группы в системообразующее ядро «нового» народа успехом не увенчалась. Эту функцию не смогли взять на себя «новые русские», видимо, ядром общества и социальной базой власти не сможет стать и средний класс. Сама доктрина сборки этой гибридной общности еще остается очень сырой, разработка идеологии среднего класса ведется вяло. Попытка взять за основу этой идеологии классический либерализм была ошибкой, философия либерализма, выросшая из Просвещения, давно неадекватна нынешней реальности. Идея гибридизации остатков либерализма с православием и самодержавием также успеха не имела.

В результате дезинтеграции народа сразу же началась деградация внутренних связей каждой отдельной общности (профессиональной, культурной, возрастной). Совокупность социальных общностей – структурных элементов российского общества – утратила «внешний скелет», которым для нее служил народ (нация). При демонтаже народа была утрачена скрепляющая его система связей «горизонтального товарищества», которые пронизывали все общности – и как часть их «внутреннего скелета», и как каналы их связей с другими общностями.

Дезинтеграция общностей – от народа до конкретных профессиональных сообществ, предопределила глубину и продолжительность кризиса, создала ощущение его неизбывности и безвыходности. Отсюда и слабость государства, и отсутствие политики самого общества – нет для нее дееспособных субъектов.

Контрольные вопросы

Охарактеризуйте общество как систему. Какова структура общества? Назовите функции государства по сохранению и развитию общества. Что представляют собой процессы интеграции и дезинтеграции общества?

Охарактеризуйте кризис советского общества как системы в 1980-е годы и дизентеграцию советского общества в 1990-е. Что происходит при дезинтеграции системообразующих общностей?

Каковы механизмы консолидации социокультурных общностей? Что необходимо предпринять для восстановления целостности общества?

Дополнительная литература

Голенкова З.Т., Игитханян Е.Д. Процессы интеграции и дезинтеграции в социальной структуре российского общества // Социс. 1999. № 9.

Ионин Л.Г. Идентификация и инсценировка (к теории социокультурных изменений) // Социс. 1995. № 4.

Кара-Мурза С.Г. Кризисное обществоведение. Т. 2. М., 2011.

Кармадонов О.А. Социальная стратификация в дискурсивно-символическом аспекте // Социс. 2010. № 6.

Турен А. Социология без общества // Социс. 2004. № 7.

Глава 16 . Постиндустриализм как реальность и как идеология

§ 1. Кризис индустриализма и зарождение постиндустриализма

Новое время (модерн) – это эпоха индустриальной цивилизации, «вторая волна», оттеснившая аграрную цивилизацию и присущие ей мировоззренческие, хозяйственные и политические структуры. Словом «индустриализм» обозначают и цивилизационные признаки этой эпохи, и уклад (экономический и технологический), господствующий в странах, прошедших индустриализацию, и тип общества и быта людей, и разные идеологии, легитимирующие индустриальное общество.

С начала ХХ в. индустриальная цивилизация стала втягиваться в глубокий кризис. Выражением его стала череда революций, не предусмотренных в социальных учениях индустриализма. Затем произошла Первая мировая война, за которой последовал экономический кризис и «припадок» фашизма в индустриальной Европе, приведший к еще более тяжелой мировой войне.

Важно!

Во второй половине ХХ в. кризис индустриализма приобрел черты системного, что побудило философов к интенсивным изысканиям. Была выдвинута идея исчерпания потенциала индустриализма и наступления «третьей волны» цивилизации. Основания кризиса были изначально заложены в мировоззренческую структуру индустриализма: биосфера Земли, развитие которой ограничено условиями планеты, с появлением человека сосуществует с техносферой, развитие которой считалось ничем не ограниченным. Идеи свободы и прогресса приобрели религиозный характер, и мощность техносферы очень быстро достигла критического уровня, при котором техногенная нагрузка на биосферу стала приближаться к пределу возможностей ее регенерации.

Капитализм оказался неадекватен ограничениям – в нем отсутствовал механизм, гармонизирующий обе необходимые для жизни сферы. Это и побудило ставить вопрос о переходе к «постиндустриальному» обществу. В.И. Вернадский предвидел это как неизбежный «переход техносферы в ноосферу». Запад с его «обществом потребления» раньше осознал неизбежность перестройки своего уклада и прежде всего отказался от универсализма Просвещения и демократического идеала ввиду невозможности распространить западный образ жизни на все человечество. Именно там начались дебаты о том, что будет после индустриализма.