Полная версия

Этюды о Галилее

Среда в аристотелевской физике играет двойную роль; она одновременно является и сопротивлением, и двигателем: физика импетуса отрицает движущее действие среды. Бенедетти добавляет, что даже замедляющее действие среды было истолковано неверно, прежде всего – Аристотелем. О чем неверно рассудил Аристотель или, точнее, о чем он вовсе не рассуждал, так это о роли математики в естествознании. Потому он практически везде заблуждается. Лишь основываясь на «несокрушимом фундаменте» математической философии (что, по сути, значит основываясь на Архимеде), мы можем заменить теорию Аристотеля более совершенной теорией.

Таким образом, Бенедетти всецело осознает важность своего предприятия. Он даже встает в героическую позу81:

Именно в том и состоит, – говорит он нам, – величие и авторитет Аристотеля, что сложно и опасно писать что-то против того, чему он учил; в особенности для меня, кого всегда восхищала мудрость этого человека. Тем не менее подгоняемый заботой об истине, любовью к которой, если он бы он был жив, он сам был бы воспламенен <…> я не колеблюсь сказать, ради общего блага, каким образом несокрушимые основания математической философии заставляют меня отделиться от него.

Коль скоро взялись доказывать, что Аристотель ошибался в вопросе местных естественных движений82, мы должны начать с рассмотрения некоторых вполне истинных вещей, которые разум знает из самого себя: во‐первых, что любые два тела, тяжелые или легкие, равного объема и похожие по форме, но составленные из различной материи и расположенные одинаковым образом, при естественных местных движениях будут обнаруживать пропорциональность своих тяжестей или легкостей в различных средах. Это совершенно очевидно по природе, если принимать во внимание, что бóльшая скорость или медленность (если среда остается однородной и покоящейся) проистекает не из чего иного, как из четырех следующих причин, а именно а) из большей или меньшей тяжести или легкости; б) из различия форм; в) из расположения формы по отношению к линии направления, по которому она простирается, – прямой между центром мира и окружностью; и, наконец, г) из неравной величины [движимых тел]. Из чего ясно, что если не меняется ни форма (ни в качестве, ни в количестве), ни положение этой формы, то движение будет пропорционально движущей способности, которая есть тяжесть или легкость. Итак, то, что я сказал о качестве, о количестве и о расположении одинаковых фигур, я говорю и в отношении сопротивления одинаковых сред. Ведь несходство или неравенство фигур или различное расположение рассматриваемых тел заметным образом изменяет движение рассматриваемых тел, поскольку малая форма легче делит непрерывность среды, нежели большая, так же как заостренная делает это быстрее, чем затупленная. Подобным образом тело, которое движется острием вперед, сперва будет двигаться быстрее, чем то, которое так не движется. Cтало быть, каждый раз, когда два тела сталкиваются с одинаковым сопротивлением, их движения будут пропорциональны их движущей способности; и наоборот, каждый раз, когда два тела будут иметь одну и ту же тяжесть или легкость при различных сопротивлениях, их движения будут иметь между собой отношение, обратное отношению сопротивлений <…> и если одно тело, сравнимое с другим, т. е. такой же тяжести или легкости, но с меньшим сопротивлением, оно будет быстрее, чем другое, в том же соотношении, в каком его поверхность производит меньшее сопротивление, чем поверхность другого тела <…> Таким образом, например, если соотношение поверхности большего тела к поверхности меньшего тела было бы 4 : 3, скорость меньшего тела была бы больше скорости большего тела настолько, насколько четверное число больше тройного.

Последователь Аристотеля мог бы и даже должен был бы согласиться со всем этим. Однако, говорит Бенедетти, нужно допустить еще кое-что, а именно83

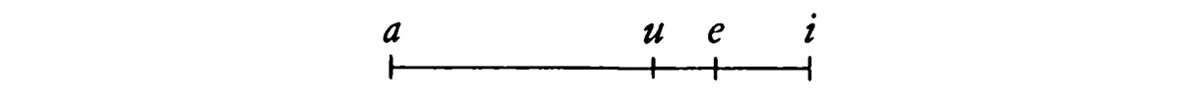

что естественное движение тяжелого тела в различных средах пропорционально тяжести этого тела в этих же средах. Таким образом, к примеру, пусть общая тяжесть некоторого тяжелого тела будет представлена отрезком ai и пусть это тело расположено в любой среде, плотность которой меньше, чем его собственная (поскольку, будь оно расположено в среде более плотной [чем оно само], оно было бы не тяжелым, а легким, как это показывает Архимед); эта среда отнимает от нее часть ei таким образом, что действует только часть ae данного веса; и если бы это тело было расположено в какой-то другой, более плотной среде, но все же менее плотной, чем само тело, эта среда вычитала бы часть ui вышеупомянутого веса и оставляла бы свободной часть au.

Я утверждаю, что скорость тела в менее плотной среде будет относиться к скорости того же тела в более плотной среде как ui к ei, поскольку скорости соразмерны только движущим силам; это согласуется с причиной, по которой мы утверждаем, что эти скорости будут соотноситься как ui к ei, так как скорости пропорциональны только движущим силам (если фигуры одинаковы в качественном и количественном отношении, а также по своему расположению).

Сказанное теперь, очевидно, согласуется с тем, что мы написали выше, поскольку говорить, что соотношение скоростей двух разнородных, но сходных по форме, величине и т. д. тел, в одинаковой среде равно соотношению тяжестей самих этих тел – это то же самое, что говорить, что скорости одного и того же тела в различных средах пропорциональны весу упомянутого тела в этих же самых средах.

Конечно же, Бенедетти по-своему прав. Если скорости пропорциональны движущим силам и если часть движущей силы (тяжести) нейтрализована действием среды, решающее значение приобретает не что иное, как остающаяся часть, и во все более плотных средах скорость тяжелого тела уменьшается по арифметической прогрессии, а не по геометрической, как хотелось думать Аристотелю. Но рассуждение Бенедетти, основанное на гидростатике Архимеда, разделяет совсем не те основания, что рассуждения Аристотеля: для Аристотеля тяжесть тела является одним из его постоянных и абсолютных свойств, а не относительным свойством, как для Бенедетти и «древних»84. Именно поэтому тяжесть, по Аристотелю, скажем так, в различных сопротивляющихся ей средах действует вся целиком85. Поэтому Бенедетти считает, что физика Аристотеля показывает, что ему

неизвестна была причина тяжести или легкости тел, которая заключается в плотности тяжелых и разреженности легких тел, а также в большей или меньшей плотности или разреженности сред86.

Плотность или разреженность – вот абсолютные свойства тел. Вес, т. е. тяжесть, и легкость являются не чем иным, как следствиями. И Бенедетти, чтобы помочь нам избежать заблуждения, в которое мы могли бы легко впасть, предупреждает87, что

соотношение тяжестей одного и того же тела в различных средах не выводится из соотношения их плотностей. Отсюда необходимым образом возникают неравные соотношения скоростей; в частности, скорости тяжелых или легких тел одной и той же формы или материи, но различной величины составляют в своих естественных движениях в одинаковой среде соотношение совершенно отличное от того, о котором говорил Аристотель;

среди прочего,

при равном весе меньшее тело будет более быстрым,

потому что сопротивление среды будет меньшим…88

По мнению Бенедетти, Аристотель совершенно неправильно понимал движение. Аристотель ошибался как в том, что касается естественных движений (ведь не сумел понять и того, что

прямолинейное движение природных тел, направленное вверх или вниз, не является естественным по преимуществу и само по себе89),

так и в том, что касается насильственных движений, так как он не усмотрел ни то, что прямолинейное движение – движение туда и обратно – непрерывно и совершается без остановки90, ни то, что движение по прямой может быть бесконечным во времени, хотя и конечным в пространстве: для этого достаточно, чтобы оно постепенно замедлялось91.

Совершенно ясно, что главная ошибка Аристотеля – в том, что он пренебрег несокрушимыми основаниями математической философии или даже исключил их из физики.

***Тем не менее список ошибок, присутствующих в аристотелевской физике, еще не окончен92. Мы подошли теперь к самой серьезной ошибке – отрицанию пустоты. Действительно, Бенедетти недвусмысленно указывает нам на это: доказательство несуществования пустоты, приведенное Аристотелем, ошибочно.

Как известно, невозможность пустоты доказывается Аристотелем от противного: в пустоте (т. е. в отсутствии всякого сопротивления) движение осуществлялось бы с бесконечной скоростью93. Однако это абсолютно неверно, считает Бенедетти. Если верно, что скорость пропорциональна относительной тяжести тела (т. е. его абсолютной тяжести, из которой вычли – но не разделили на – сопротивление среды), то из этого непосредственно вытекает, что скорость не увеличивается бесконечным образом, и если устранить сопротивление, то скорость вовсе не становится бесконечной94.

Но для того, чтобы представить это еще проще, вообразим себе бесконечное множество телесных сред, одна из которых более разреженная, чем другая – в том соотношении, которое нам угодно, начиная с единицы, и представим также тело Q, более плотное, чем первая среда.

Скорость этого тела в первой среде, очевидно, будет конечной. Ведь если мы расположим его в различных средах, которые мы себе представили, его скорость, по-видимому, будет возрастать, но никогда не сможет перейти некоторый предел. Таким образом, движение в пустоте вполне возможно.

Но каким должно быть это движение? Т. е. какова будет его скорость? Аристотель считал, что если движение в пустоте было бы возможно, тогда соотношение скорости различных тел в пустоте было бы таким же, как в заполненном пространстве. И здесь он также ошибался. Это утверждение95

абсолютно неверно. Ведь в заполненном пространстве соотношение внешних сопротивлений отнималось бы от соотношений тяжестей, а оставшееся определяет соотношение скоростей, которое было бы нулевым, если бы соотношение сопротивлений было равно соотношению тяжестей; по этой причине в пустоте они будут иметь иные соотношения скоростей, нежели в заполненном пространстве, а именно: скорости различных тел (т. е. тел, составленных из различной материи) будут пропорциональны конкретным значениям их абсолютных тяжестей, т. е. их плотностям. Что касается тел, составленных из одинаковой материи, в пустоте у них будет одна и та же естественная скорость96;

это доказывается следующими доводами97:

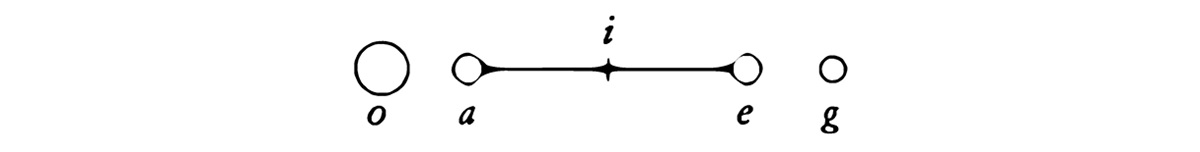

Пусть даны два однородных тела – o и g, и пусть g равно половине о. Пусть даны также два других тела, гомогенных двум первым, а и е, каждое из которых равно g; представим, что оба тела расположены на концах одного отрезка, серединой которого является i; ясно, что точка i будет иметь такую же тяжесть, как центр о; следовательно, благодаря телам а и е, i будет двигаться в пустоте с той же скоростью, что и центр о. Но если данные тела а и е были бы разъединены указанной линией, то их скорость бы от этого не изменялась и каждое из них, следовательно, двигалось бы так же быстро, как и g. Таким образом, g двигалось бы так же быстро, как о.

Движение в пустоте98, одновременное падение гомогенных тел – мы уже достаточно далеко отошли от аристотелевской физики. Однако несокрушимые основания математической физики, модель архимедовой науки, всегда присутствующая в мысли Бенедетти, – все это не позволяет ему на этом остановиться99. Ошибка Аристотеля была не только в том, что он не допускал возможность пустоты в мире; он был неправ и в том, что выдумал ложный образ мира и подстроил под него свою физику. Именно его ложная космология (с точки зрения Бенедетти, это именно так, ведь он был коперниканцем100), основанная на идее завершенности, составляет фундамент его теории «естественного места». На самом деле101

не существует ни единого тела, будь оно внутри мира или вне его (что бы там ни говорил Аристотель), которое не имело бы своего места.

Что мешает нам утверждать существование мест за пределами мира?

Что мешает нам предположить, что за пределами неба находится бесконечное тело102? Конечно же, Аристотель это отрицает; однако его доводы нисколько не убедительны.

В самом деле, он рассуждает, не приводя доказательств, и даже не указывает никакой причины того, что бесконечные части некоторой непрерывности не существуют актуально, но только потенциально; и в этом с ним не следует соглашаться, потому что если весь действительно существующий континуум актуален, то все его части будут актуальны, так как глупо считать, что вещи, существующие актуально, состоят из вещей, которые существуют лишь потенциально. И не следует также говорить, что непрерывность частей делает их существующими в потенции и лишенными всякой актуальности. Пусть, к примеру, дан непрерывный отрезок au, разделим его на равные части точкой е; несомненно, что до разделения половина ae (хотя она соединена с другой половиной, eu) настолько же актуально существующая, как и весь отрезок au, хотя она и неотделима от нее в уме. И я утверждаю то же самое о половине ae, то есть о четвертой части всего отрезка au, и то же самое – о восьмой части, и о тысячной, и о какой угодно.

Таким образом, бесконечное множество не менее реально, чем конечное; бесконечность в природе существует актуально, а не только лишь в качестве потенции; и актуальную бесконечность можно помыслить совершенно так же, как и потенциальную103.

4. Галилей

Обратимся теперь к Галилею.

В трактатах и сочинениях о движении, которые он составил в Пизе104и которые, как мы знаем, остались незавершенными, Галилей пытался последовательным и полным образом развивать динамику «запечатленной силы» [forse impresse] – импетуса, о которой мы довольно долго говорили ранее, время от времени он также предпринимал попытки достроить математическую или, вернее, «архимедову» модель физики, начало которой, как мы только что видели, было положено в работах Дж. Б. Бенедетти. Поэтому мы обнаруживаем у него уже знакомые нам, только уже более систематизированные, сжатые и более ясно изложенные традиционные аргументы его предшественников из Парижской школы.

В тексте, написанном в Пизе, Галилей показывает себя решительным и даже ярым противником Аристотеля105.

Аристотель, говорит он нам, ничего не смыслил в естествознании106, в частности в том, что касается перемещения, он почти всегда был далек от истины. В самом деле, он не мог доказать, что двигатель должен непременно быть соединен с движущимся телом, не утверждая при этом, что брошенные тела движимы прилегающим воздухом107.

И Галилей приводит другие примеры явлений, которые аристотелевская теория не может объяснить. Может ли она, в самом деле, объяснить, почему тяжелое тело, например кусок свинца, при броске полетит дальше, чем легкое тело такого же размера? Или что продолговатые тела, такие как копье, летят лучше, чем короткие, причем тяжелым концом вперед? Разве можно согласиться с тем, что стрела, пущенная против ветра, движется за счет реакции воздуха? Разве можно объяснить реакцией среды сохраняющееся движение колеса, волчка и отполированной, покрытой чехлом мраморной сферы108?

Кроме того, аристотелевская концепция в самой себе содержит противоречие: действительно, если бы перемещение воздуха могло вызывать другое перемещение, тогда это явление воспроизводилось бы в свою очередь, и движение, начавшееся однажды, продолжалось бы неопределенно длительное время, и, более того, оно бы ускорялось. Однако одним из фундаментальных принципов аристотелевской динамики является то, что всякое движение ограничено и конечно. Наконец, Галилей приводит формальный аргумент: приписывая воздуху роль двигателя, Аристотель лишь смещает вопрос. И что более важно, он противоречит сам себе, ведь он самим своим молчанием в этом вопросе подтверждает, что движущая способность запечатлена [impressa] в воздухе: откуда такая привилегия и почему, раз уж нельзя обойтись без движущей способности, просто не признать, что она присутствует в движущемся теле во всех рассматриваемых случаях109?

Рассмотрим, к примеру, случай с камнем, подброшенным в воздух: камень поднимается, воспринимая таким образом определенное качество или способность, которая заставляет его подниматься. И поскольку способность подниматься – это свойство легких тел, то камень воспринимает не что иное, как род легкости. Именно эта легкость (неестественная) объясняет восходящее движение тела: это запечатленная в нем способность [virtus impressa] – способность движения [virtus motiva].

Однако эта движущая способность, иными словами, легкость, сохраняется в камне, отделенном от источника движения, двигателя, так же как жар сохраняется в железе, когда его отнимают от огня. Эта способность (запечатленная при броске) постепенно ослабевает в брошенном предмете, когда он отделился от метателя, подобно тому как тепло ослабевает в железе, удаленном от огня. Таким образом, камень возвращается в состояние покоя, подобно тому как железо возвращается к естественной для него холодности; и подобно тому, как существует способность (естественная и специфичная) тел, связанная с теплом, существует такая способность тел – связанная с движением. Одна и та же сила сообщается сперва тому телу, которое проявляет большее сопротивление, то есть наиболее тяжелому, нежели тому, которое менее сопротивляется (как тепло передается железу быстрее, нежели воздуху, и потому в первом сохраняется дольше); значит, железу движение передается быстрее, нежели свинцу110.

Для нас совершенно ясно, что, верный заветам своих предшественников111, Галилей развивает физику «запечатленной силы» [force impressa]. Эта сила, проявляющаяся в движении предметов, мыслится им исходя из прежней модели сил-качеств аристотелевской физики – качеств теплоты и холодности. Эти качества являются субстанциальными, по крайней мере в том смысле, что они могут отделяться от своего источника и могут передаваться другим телам. Они являются «естественными», поскольку присутствуют естественным образом и, стало быть, устойчивы; или же, напротив, это неестественные качества – они запечатлены [imprimeés] насильственным образом и, стало быть, преходящи. Таким образом, чтобы дать нам более ясное представление об этом понятии, Галилей предлагает нам очень удачный пример112, в котором говорится про колокол, который толкнули, тем самым заставив его качаться, благодаря чему он воспринял «качество звучания» и стал звенеть. Иными словами, колокол издает звон благодаря этой запечатленной [imprimeé] в нем способности, что объясняет, почему под действием единичного толчка колокол может издавать звон определенной длины. «Качество звучания», запечатленное [imprimeé] или переданное колоколу при толчке, не является естественным для колокола. Не более естественным является качество движения, переданное камню при броске. Но однажды запечатленное [imprimeé] или переданное, оно продолжает там пребывать; это качество принадлежит колоколу, камню, а не молотку или руке. Следовательно, это качество отныне обладает независимым существованием и не нуждается более в том, чтобы быть непрерывно связанным со своим источником: движение тела является действием силы (качество подвижности), которая в нем заключена. Нет вовсе никакой необходимости во внешнем двигателе для того, чтобы поддерживать это движение.

Из этой аналогии, очевидно, выводятся далекоидущие следствия, возможно, чересчур радикальные. По правде сказать, они куда более радикальны, чем хотелось бы думать некоторым историкам науки. Способность или качество движения не более естественно для камня (для тела естественно находиться в покое), чем издавание звона – для колокола. Способность движения, как и «качество звучания», есть нечто, что «запечатляется» [imprimé] в предмете. Это еще и нечто, сущность чего заключается в действии113. «Качество звучания» является причиной звона, подобно тому как качество подвижности является причиной движения. И то и другое иссякает, производя соответствующий эффект – звон или движение. Потому колокол не звонит бесконечно, но в конечном итоге прекращает звонить и затихает. По той же причине и брошенный камень не летит бесконечно, но его движущая сила иссякает, и он останавливается, возвращаясь к покою114.

Галилей отстаивает очень твердую позицию в этом пункте: понятие качества или движущей силы, которую двигатель тем или иным образом запечатляет [imprimeé] в теле, позволяет дать исчерпывающее объяснение феномену броска. Нет никакой надобности обременять себя несуразными допущениями о реакции среды, придуманными Аристотелем.

Но разве понятие движущей силы, запечатленной [imprimeé] в теле, не подразумевает бесконечное продолжение движения? Иными словами, разве оно не позволяет сформулировать принцип инерции? Как известно, такого мнения придерживался не один известный историк науки. Во всяком случае, мнение Галилея не было таковым115. В отличие от многих своих предшественников (Кардано, Пикколомини, Скалигерa), которые утверждали, что при определенных условиях (а именно когда движение происходит на горизонтальной поверхности) сообщенный импетус неиссякаем116, Галилей решительно настаивает на принципиально преходящем характере импетуса. Вечное движение остается невозможным и абсурдным просто потому, что движение – это результат действия движущей силы, которая иссякает по мере того, как ею производится движение117. Поэтому движение происходит, постоянно замедляясь, и невозможно было бы обозначить две точки, в которых скорость тела оказалась одинаковой. Галилей, который читал работы Бенедетти и знал, что движение может бесконечно замедляться118, считает, что этого более чем достаточно, чтобы доказать, что движение всегда с необходимостью должно прекращаться. Эта ошибка, по-видимому, объясняется тем, что Галилей невольно замещает расстояние временем и делает вывод об ограниченной длительности движения исходя из представления об ограниченности пройденного расстояния. Как бы то ни было, урок, который нам преподал Галилей, не становится менее ценным, напротив, он чрезвычайно ценен для истории науки: физика импетуса несовместима с принципом инерции.

Тот факт, что насильственное движение постепенно замедляется и что импетус постепенно иссякает, по-видимому, признавали все (или почти все). Во всяком случае, все признавали, что в обычном случае все происходит именно так. Впрочем, это, как мы видели ранее, нисколько не мешало тому, чтобы все твердо верили в то, что всякое движение (в частности, движение снаряда) начинается с фазы ускорения. Даже артиллеристы эпохи Возрождения были совершенно уверены, что снаряд, выпущенный из пушки, начинает двигаться, увеличивая свою скорость, и достигает максимальной скорости на определенном расстоянии от жерла119.

Мы не будем останавливаться на более или менее изощренных объяснениях этого воображаемого феномена; впрочем, они могли бы служить дополнительным доказательством спекулятивного характера понятия импетус. В самом деле, кажется, что, как только мы смогли помыслить более или менее ясным образом понятие силы, как только нам удалось понять движение как эффект силы (естественной или запечатленной [impresse]), для нас оказывается невозможным признать, что движение может ускоряться самопроизвольным образом. Совсем наоборот, мы вынуждены признать, так же как Галилей, что движение, по крайней мере насильственное движение, которое производится благодаря «запечатленной силе» [force impresse], само по себе может лишь замедляться.

Мы приходим к любопытному заключению, что среди всех сторонников физики импетуса Галилей оказался единственным (наряду с Гиппархом, по-видимому, и Каэтаном Тиенским120), кто сумел разобраться в этом вопросе, единственным, кто осмелился отрицать в качестве невозможного тот феномен, который так силились объяснить его предшественники и современники.

Таким образом, Галилею пришлось отрицать возможность еще одного явления – на этот раз без всяких колебаний – а именно ускорение свободного падения. Действительно, свободное падение тела происходит благодаря постоянной силе – его тяжести; падение, стало быть, не может иметь иной скорости, кроме постоянной.

Галилей говорит об этом очень четко: скорость или медленность движения падения зависит от одной и той же причины, а именно от большей или меньшей тяжести падающего тела121. Скорость не является чем-то, что, так сказать, внешним образом определяет движение, как-то к нему прибавляясь, как приняло было считать. Аристотель указывал одну причину для движения, другую – для его скорости. Скорость не является результатом сопротивления среды: она есть нечто неотъемлемое и присущее самому движению. Скорость нельзя отделить от движения: в самом деле, то, что производит движение, с необходимостью производит и скорость; и медленность есть не что иное, как меньшая скорость122. Таким образом, большему весу соответствует бóльшая скорость; меньшему весу – меньшая скорость; обратное верно для легкости123. Следовательно, скорость падения тела а) строго пропорциональна его тяжести и б) для каждого тела имеет постоянное значение.