Полная версия

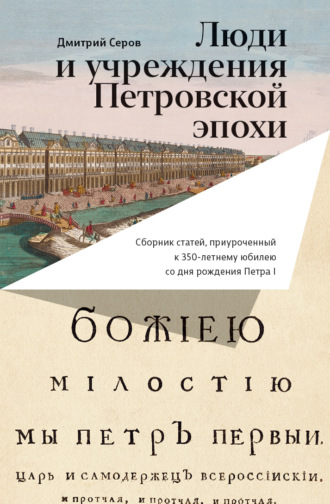

Люди и учреждения Петровской эпохи. Сборник статей, приуроченный к 350-летнему юбилею со дня рождения Петра I

Из числа иностранных специалистов в деятельности Комиссии приняли участие: уже упоминавшийся Герман Бреверн, Магнус Нирот (Magnus Wilhelm von Nieroth), Сигизмунд Вольф (Sigismund Adam Wolf) и Эрнст Кромпейн (Ernst Friedrich Crompein [Krompein]). Все эти лица не один год проработали в шведских административных и судебных органах и были не понаслышке знакомы со шведской системой законодательства. Наиболее искушенными в юриспруденции из них являлись Г. Бреверн и Э. Кромпейн141.

Включенные в состав Уложенной комиссии 1720 года российские администраторы, не обладая специальной юридической подготовкой, имели в большинстве своем значительный опыт административной и судебной деятельности, что предполагало их знание действующего законодательства. Из русских членов Комиссии наиболее искушенными в практическом законоведении являлись, как представляется, Ф. С. Мануков, С. Т. Клокачев, И. Н. Плещеев и В. Н. Зотов. Особенно в данном случае необходимо выделить Федосея Манукова.

Начавший трудовой путь подьячим еще в 1680 г., 32 года проработавший в Поместном приказе, а затем последовательно занимавший должности санкт-петербургского ландрихтера и товарища санкт-петербургского воеводы142, Ф. С. Мануков являл собой настоящего законоискусника старомосковской закалки. В бытность исполнения Федосеем Семеновичем должности президента Вотчинной коллегии его обширные законоведческие познания даже вызвали раздражение у прокурора коллегии, вчерашнего офицера-фронтовика А. Г. Камынина. В доношении от 28 октября 1724 г. Афанасий Камынин между иного пожаловался генерал-прокурору Сената о том, что

при слушании дел многажды случалось и ныне есть: ис членов колежских, а особливо Мануков, ис тех, кои изстари в Поместном приказе, скажет: «Не все указы выписаны», и напамятовал указ, в какой книге при том объявит, которых другому, а паче которые из салдат, и ведать невозможно143.

Длительным стажем административно-судебной деятельности обладал и Степан Клокачев, который успел до 1720 г. поработать на должностях воеводы в Коротояке, воронежского ландрихтера, санкт-петербургского вице-губернатора, судьи Санкт-Петербургского надворного суда. Иван Плещеев с 1715 по 1719 г. возглавлял особую следственную канцелярию, а 19 июня 1719 г. был назначен судьей Московского надворного суда. Старший сын близкого к Петру I генерал-президента Ближней канцелярии Н. М. Зотова, Василий Зотов в разное время занимал должности олонецкого воеводы, коменданта Нарвы, коменданта новозавоеванного Ревеля, генерального ревизора Сената, а в 1719 г. возглавил Канцелярию переписных дел144. Этих четырех лиц следует признать в наибольшей мере подготовленными к законопроектной деятельности из числа русских членов присутствия Уложенной комиссии 1720 года.

Нельзя обойти упоминанием и бессменного главу канцелярии Комиссии А. С. Сверчкова, без устали руководившего всей многообразной подготовительной работой по составлению проекта нового Уложения. Вполне опытный приказной делец (правда, с не очень ясным прошлым145), служивший прежде на подьяческих должностях в сенатской канцелярии и в Земском приказе, а 27 сентября 1719 г. произведенный в секретари и назначенный главой Крепостной конторы Юстиц-коллегии146 Авраам Сверчков был определен в канцелярию Комиссии сенатским указом от 19 августа 1720 г.147 Примечательно, что уже в период работы в Уложенной комиссии, сенатским указом от 16 мая 1721 г., Авраам Степанович был произведен в обер-секретари148.

Впрочем, и подьяческий состав канцелярии Уложенной комиссии формировался отнюдь не из случайных людей. Согласно учредительному сенатскому указу от 19 августа 1720 г., в канцелярию Комиссии предписывалось откомандировать тех канцелярских служащих Юстиц-коллегии, которые принимали участие в охарактеризованных выше кодификационных работах, осуществлявшихся коллегией в 1718–1719 гг.

Состав присутствия Уложенной комиссии 1720 года не отличался стабильностью. Достаточно сказать, что из восьми лиц, назначенных в Комиссию сенатским указом от 8 августа 1720 г., до конца 1724 г. доработали лишь двое – С. Вольф и М. Нирот. При этом, как явствует из книги протоколов, 12 из 17 членов Комиссии (70,5%) приняли участие менее чем в трети общего числа ее заседаний. Подобную ситуацию возможно объяснить прежде всего тем обстоятельством, что должностные лица, назначенные в Комиссию, не освобождались от исполнения основных служебных обязанностей. Тем самым вопрос о посещении заседаний Комиссии оказывался в зависимости преимущественно от субъективной заинтересованности члена присутствия в законопроектной деятельности.

Кроме того, вследствие занятий по основному месту службы далеко не все члены присутствия имели возможность следовать за Комиссией при ее вышеотмеченных переездах. К примеру, в феврале 1722 г. при перемещении Уложенной комиссии в Москву в Санкт-Петербурге остались С. Вольф, Е. П. Зыбин и Ф. С. Мануков, причем двое последних не вернулись более в состав Комиссии. В то же время судьи Московского надворного суда Г. Т. Ергольский и М. В. Желябужский входили в присутствие Комиссии только в период ее пребывания в Москве.

Согласно книге протоколов, более всего заседаний – 208 – посетил вице-президент М. Нирот (73,7% от числа фактически состоявшихся, 59,9% от общего числа). 184 заседания посетил советник С. Вольф, 183 – советник Ф. В. Наумов. Немало внимания делу подготовки нового Уложения уделил и С. Т. Клокачев, принявший участие в 165 заседаниях.

Весьма добросовестно относился к законопроектной работе асессор Э. Кромпейн, включенный в состав присутствия Комиссии в августе 1722 г. в Москве и успевший до выбытия в феврале 1724 г. поучаствовать в 126 заседаниях149. В 107 заседаниях Комиссии (с 31 августа по 1720 г. по 22 февраля 1722 г.) принял участие Ф. С. Мануков, в 83 заседаниях (с 24 июля 1723 г. по 14 декабря 1724 г.) – И. Н. Плещеев.

Особо здесь следует упомянуть о Г. Бреверне. К моменту включения в состав Уложенной комиссии (по учредительному сенатскому указу от 8 августа 1720 г.) Герман Бреверн был уже серьезно болен150. Несмотря на это, Г. Бреверн нашел в себе силы принять участие в 25 заседаниях Комиссии в 1720 г. и в 12 заседаниях в 1721 г. 3 июля 1721 г. вице-президент Юстиц-коллегии скончался151.

В условиях, когда состав присутствия Комиссии был недостаточно стабилен, объективно возрастала роль канцелярии (состав которой отличался большим постоянством) и особенно ее руководителя. С внешней стороны роль А. С. Сверчкова в делах Уложенной комиссии отразил тот факт, что начиная с 27 августа 1722 г. его присутствие стало фиксироваться в протоколах заседаний. Когда же Авраам Степанович занемог, то заседания Комиссии со 2 по 12 марта 1723 г. были приостановлены, вплоть до его выздоровления152.

Наконец, необходимо коснуться вопроса об участии в подготовке и обсуждении проекта нового Уложения Правительствующего сената. Прежде всего, стоит отметить, что уже 17 октября 1720 г. Сенат, по существу, отменил собственное решение двухмесячной давности о еженедельном обсуждении общим собранием законопроектного материала, подготовленного Уложенной комиссией153. Впрочем, и до 17 октября 1720 г. данный порядок не соблюдался. Как удалось установить по книге протоколов, единственное обсуждение общим собранием Сената материалов, представленных Комиссией, состоялось 17 августа 1721 г.154 Таким образом, следует констатировать, что такая стадия законодательного процесса, как обсуждение проекта Уложения общим собранием Правительствующего сената, в 1720–1724 гг. не реализовалась на практике.

Что касается сменных сенаторов, то их участие в заседаниях Уложенной комиссии также не было особенно активным. Согласно книге протоколов, сменные сенаторы участвовали всего в 31 заседании Комиссии (10,9% от числа фактически состоявшихся, 8,9% от общего числа). Более всего внимания законопроектной работе уделили сенаторы Ф. М. Апраксин и П. П. Шафиров, каждый из которых принял участие в девяти заседаниях Комиссии.

Куда больший вклад в подготовку проекта нового Уложения внес представитель Святейшего синода известный своей ученостью архимандрит Гавриил [Бужинский], оставивший след в развитии отечественной юриспруденции как переводчик сочинения С. Пуфендорфа «О должности человека и гражданина»155. В период пребывания в составе Комиссии с октября 1722 г. по декабрь 1723 г. архимандрит Гавриил участвовал в 72 ее заседаниях (25,5% от числа фактически состоявшихся).

Остается добавить, что немало внимания работе Уложенной комиссии уделял Петр I, один раз даже посетивший ее заседание (13 сентября 1720 г.)156. Например, 16 марта 1721 г. царь предписал внести в проект нового Уложения нормы из законодательных актов 1710‐х гг. об усилении ответственности за взяточничество и казнокрадство157. А 20 января 1724 г. Петр I указал, что все впредь издаваемые законодательные акты («указы… в определение вечное») должны передаваться в Комиссию для учета при подготовке законопроекта («отдавать… к Уложенью, хотя оное еще не окончалось»)158.

Постепенное свертывание работы Уложенной комиссии началось осенью 1724 г. Как явствует из книги протоколов, если в сентябре из 13 заседаний Комиссии фактически не состоялись из‐за отсутствия кворума два, то в октябре из восьми заседаний – шесть. В ноябре же и в декабре 1724 г. сорванными оказались все 14 заседаний. Последнее заседание Комиссии, имевшее кворум, состоялось 26 октября 1724 г.159

24 ноября 1724 г. попытку активизировать деятельность Уложенной комиссии предпринял Магнус Нирот, известивший обер-прокурора Сената, что «Уложенье не сочиняетца»160. Несмотря на обещание обер-прокурора доложить вопрос Правительствующему сенату, ситуация никак не изменилась. Лишь 10 февраля 1725 г. состоялся Сенатский указ о пополнении присутствия Комиссии161, который, однако, не был исполнен. История Уложенной комиссии 1720 года закончилась.

Обращаясь к трудам Комиссии, следует отметить, что первоначально ее работа сводилась (как незадолго до того кодификационная деятельность Юстиц-коллегии) преимущественно к параллельному обсуждению норм Уложения 1649 года и Уложения Кристофера 1442 года. Соответственно, при выработке проектов новых статей Уложенная комиссия широко привлекала как отечественное законодательство конца 1690‐х – начала 1720‐х гг., так и шведское и датское законодательство XVII в. Особым Сенатским указом от 26 сентября 1720 г. коллегии, Преображенский и Монастырский приказы, Тайная канцелярия и Главный магистрат обязывались предоставить Уложенной комиссии отложившиеся в их делопроизводстве нормативные акты, изданные в пополнение соответствующих глав Уложения 1649 года162.

Достойно упоминания, что в бытность Комиссии в Москве 26 сентября 1722 г. в ее распоряжение был передан проект новой редакции Уложения 1649 года, составленный Палатой об уложении 1700 года163 (дальнейшая судьба этого законопроекта осталась неизвестной). Из числа шведских нормативных источников, помимо Уложения Кристофера 1442 года, Уложенная комиссия 1720 года использовала прежде всего королевский декрет о суде 1614 года (Rättegångsordonantia 1614), Устав о наказаниях 1669 года (Exekutionstadga 1669) и Процессуальный устав 1695 г. (Rättegångsstadga 1695), из числа датских – Уложение Христиана V 1683 г. (Christian V:s Danske Lov 1683)164.

Показательно, что уже во второй месяц работы, на заседании 21 сентября 1720 г. Уложенная комиссия определила вывести за рамки своей работы выработку норм военного законодательства (полностью сняв с обсуждения главы 7 и 8 Уложения 1649 года)165. Тем самым был очерчен исключительно общегражданский характер разрабатывавшегося единого кодифицированного акта.

По мере накопления законопроектного материала перед комиссией со всей остротой встал вопрос о композиционном построении проекта нового Уложения. На заседании 7 декабря 1722 г. Уложенная комиссия приняла ключевое решение предложить на рассмотрение Сената структуру законопроекта, состоявшую из трех книг: книга первая «О земском суде», книга вторая «О криминалных делах», книга третья «О делах гражданских»166. С этого момента начался переход на отраслевую структуру создававшегося единого кодифицированного акта, что принципиально отличалось от структуры Уложения 1649 года, в котором в одних и тех же главах совмещались нормы как процессуального права, так и различных отраслей материального права167.

Новая структура проекта Уложения была одобрена Правительствующим сенатом, по докладу Уложенной комиссии, 9 января 1723 г.168 Соответственно, в справке о ходе подготовки нового Уложения, направленной А. С. Сверчковым в императорский Кабинет при доношении от 1 марта 1723 г., уже констатировалось: «Уложенье сочиняется ныне на последующем фундаменте: …хотя в одной книге… но о каждых делах особыми книгами»169.

Как показал К. Петерсон, при разделении законопроекта на книги Уложенная комиссия 1720 года использовала в качестве образца композицию состоявшего из шести книг датского Уложения 1683 года. При этом, по мнению К. Петерсона, в структуре российского законопроекта оказалось более последовательно, нежели в датском образце, проведено разграничение норм на процессуальные, гражданско-правовые и уголовно-правовые170. К данным, приведенным К. Петерсоном, следует добавить, что использование датского Уложения в качестве композиционного образца было особо оговорено Сенатом 9 января 1723 г. при упомянутом выше одобрении отраслевой структуры проекта Уложения171.

После свертывания работы Уложенной комиссии в конце 1724 г. обработка законопроекта велась исключительно служащими канцелярии во главе с А. С. Сверчковым. 10 сентября 1726 г. А. С. Сверчков (от имени de facto уже не функционировавшей Комиссии) предложил представить обработанные к тому времени законопроектные материалы на обсуждение Сената172. Приготовленный на обсуждение проект нового Уложения состоял из четырех книг, 120 глав и 2113 статей («артикулов»)173. В первых двух книгах итоговой редакции законопроекта содержались законодательные предположения, в которых регулировались организация суда и процессуальная деятельность. Состоявшая из 25 глав книга первая законопроекта «О процесе, то есть о суде, месте и о лицах, к суду надлежащих» посвящалась судоустройству и судопроизводству (преимущественно гражданскому)174.

Состоявшая из 12 глав и 129 статей книга вторая «О процесе в криминалных или розыскных, пыточных делах» касалась исключительно уголовного судопроизводства175. В названной книге предполагалось регламентировать все стадии уголовного процесса – от стадии возбуждения уголовного дела (чему посвящался ряд статей главы 1 «О испытании злодейств, и каким процесом во оных поступать надлежит») до стадии исполнения приговора (глава 12 «Что при эксекуции надлежит исполнять»)176. Поныне не рассматривавшаяся в литературе книга вторая проекта Уложения 1723–1726 гг. была составлена главным образом Э. Кромпейном на основе преимущественно шведских нормативных источников. Как представляется, книга «О процесе в криминалных или розыскных, пыточных делах» явилась первым опытом подготовки общегражданского уголовно-процессуального кодекса России, на 130 лет опередившим Устав уголовного судопроизводства 1864 г.

Остается добавить, что кодификаторы из Уложенной комиссии 1720 года безусловно выполнили поручение законодателя подготовить «Уложенье росийское с шведцким». Как установил А. С. Замуруев, шведские нормативные акты были использованы в качестве источника при подготовке 32,2% статей проекта Уложения 1723–1726 гг. Источниками 29,9% статей проекта послужили нормы российского законодательства первой четверти XVIII в., источниками 15,1% статей – нормы Уложения 1649 года177.

Однако, несмотря на реализацию передовой на тот момент кодификационной концепции, судьба проекта Уложения Российского государства 1723–1726 гг. сложилась печально. Не будучи ни доработан, ни обсужден Сенатом, законопроект не вступил в силу, оставшись исключительно памятником отечественной политико-правовой мысли первой половины 1720‐х гг. Подобную судьбу проекта Уложения 1723–1726 гг. возможно объяснить тем обстоятельством, что преемники Петра I полностью отказались от стратегической установки на построение в России «полицейского» государства и, как следствие, от линии на всемерное использование в отечественном государственном строительстве и законодательстве шведских образцов.

Подводя итог вышесказанному, следует заключить, что перед Уложенной комиссией 1720 года была поставлена весьма непростая в своей нетрадиционности задача подготовить единый кодифицированный акт на основе синтеза норм российского и шведского права. После вступления в силу этот единый кодифицированный акт должен был стать нормативной основой функционирования выстраивавшегося Петром I «полицейского» государства. В соответствии с поставленной задачей в состав Уложенной комиссии были включены, с одной стороны, сведущие в шведском законодательстве и имевшие представление о теоретической юриспруденции иностранные специалисты, состоявшие на русской службе, а с другой – обладавшие навыками практического законоведения российские администраторы. Подобный кадровый состав присутствия Комиссии образовал весомую предпосылку для успешной выработки проекта нового Уложения.

Несмотря на затяжные перерывы в работе, связанные с переездами из Санкт-Петербурга в Москву и обратно и на недостаточно стабильный состав присутствия, Уложенная комиссия в основном выполнила поставленную задачу, подготовив в ходе 347 заседаний проект Уложения Российского государства 1723–1726 гг. Ключевой новацией в составлении этого законопроекта явилась первая в истории отечественного права попытка осуществить построение единого кодифицированного акта по отраслевому принципу, композиционно обособив разделы, содержащие нормы материального и процессуального права, а также разделы, содержащие нормы гражданского и уголовного права.

Вследствие недостаточного внимания, уделявшегося делу составления проекта нового Уложения Правительствующим сенатом, деятельность Уложенной комиссии была свернута в конце 1724 г. и более не возобновлялась. В свою очередь, из‐за последовавшей после кончины Петра I радикальной смены политико-правовых ориентиров законодателя обширные труды Уложенной комиссии 1720 года в значительной мере пропали втуне, поскольку проект Уложения 1723–1726 гг. не был завершен и не получил утверждения.

ПРИЛОЖЕНИЕКнига протоколов заседаний Уложенной комиссии 1720 г. 178

[Извлечение]

[1720 г. сентября 21] …И при том собрании: главы 7 «О службе ратных людей», 8 «О искуплении пленных» [Уложения 1649 г.] отставить, понеже оныя главы к гражданским правам неприличны, и его царское величество изволили Военной устав сочинить, в котором пространно о том изображено.

[1720 г. октября 17] …И при выходе Высокоправителствующий Сенат изволили заседающим членам объявить, дабы они за случающими их, Высокоправителствующего Сената, нужды в камор-аудиенц во учрежденныя дни, в понеделники, среды и в пятки были, оное Уложение сочиняли одни, и то свое сочинение предлагали им, Высокоправителствующему Сенату, к докладу или определенной от них одной персоне.

[1721 г. августа 14] …Нотариус Елесов объявил, что господа сенаторы для сочинения Рос[c]ийского уложенья будут иметь съезд свой по четвергам.

[1722 г. августа 28] …Оным собранием сочинили доношение и подали в Сенате таково: …Высокоправителствующаго Сената просим, дабы повелено было к тому сочинению определить ис [Главного] магистрата ис членов, також и от Святейшаго Правителствующаго Синода не изволите ль определить кого, понеже в том Уложенье и до духовных гражданских прав касаетца.

[1722 г. сентября 26] …Определенным ис Правителствующаго Сената у сочиненья Уложенья членом объявил Столовой полаты шатерничей Артемей Артемьев сын Тютчев: прежнее де Уложенье, которое сочинялось боярином князь Иваном Борисовичем Троекуровым с товарыщи, а стоит в Грановитой полате. И по тому объявлению оные члены то сочиняемое Уложенье ис той Грановитой полаты приказали взять в Столовую полату и переписать, что есть того Уложенья и к нынешнему что принадлежит, выписывать к слушанью. И оное Уложенье того ж числа взято. А по осмотру то Уложенье в 8‐ми ящиках за замками и за печатми, которые печати погнили.

[1722 г. ноября 5] …Обер-секретарь Сверчков заседающим членом словесно объявил, что будут иметь заседание у сочинения Уложенья из сенаторов по одной персоне, и для того в Правителствующем Сенате в протоколе ноября 2‐го числа записано.

[1723 г. января 9] …При заседании господа члены розгаваривали, что свод к слушанью Уложенья учинен на фундаменте Рос[c]ийского уложения [1649 г.]. А в Рос[c]ийском уложении везде во всех главах упоминаетца и о процесах, и судах, и судьях, и о криминалных // делех, а по сему надлежит порознь, дабы помешателства не было. И для того из заседающих членов господин полковник [Г. Т. Ергольский] ходил в Сенат и, возвратясь, объявил, что господа сенаторы тот доклад за благо изволили принять и повелели с начала Уложенья слушать и розносить в разные книги главы, артикулы и пункты таким порядком, как Правителствующаго Синода господин советник и архимандрит Гавриил изволил объявить, по примеру Дацкого уложенья. И тако господа члены начали то Уложенье слушать по порядку Дацкого уложенья с судебных процесов.

[1723 г. марта 1] …Уложенье сочиняется ныне на последующем фундаменте: понеже в прежнем Уложенье [1649 г.] судебныя процесы были в таком порядке: где о суде, в том месте и о креминалных и вотчинных, и других делах упомянулось. О том же в других главах в разных местах находится. Того ради начало и основание нового Уложенья в такой силе сочиняется: хотя в одной книге сообщено будет, но о каждых делах особыми книгами. Например: 1. «О судебном процесе». 2. «О креминалных делах» и протчем 5 или 6 книг будет, а в них главы и артикулы особыя. А дела о государственных преступлениях в креминалной книге будут особо и обще таким порятком: // глава «О страсе божии», глава «Вины против величествия», глава «О фалшивых манетах, печатях, и которыя будут указы делать собою». А протчии о партикулярных преступлениях, в них же и о кражах государевых денег и протчаго упоминается. А в книге «О судебных процесах» понеже в ней надлежит о всем упомянуто быть: 1) о законодателе и законах, как оныя хранимы имеют быть; 2) о месте и о суде, и о каких делах где бить челом и доносить; 3) о свидетелях; 4) о пытках; 5) о преступлении судей в челобитчиковых делах и в государственных особо. И протчия главы собираются по случаю дела, дабы о том инде не упомянулось.

[1724 г. ноября 24] …Вице-президент барон Нирот объявил, что он доносил господину обер-прокурору, что Уложенье не сочиняетца октября з 20 числа. И он, господин обер-прокурор, о том хотел доложить Правителствующему Сенату.

Часть II. Люди

ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩИЙ СЕНАТ В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XVIII В.

Кадровый выбор Петра I 179

Среди органов власти, учрежденных в ходе реформ Петра I, особое место принадлежит Правительствующему сенату. Именно Сенату – при всех изменениях в его компетенции – довелось сохранять незыблемое положение в высшем звене государственного аппарата России на протяжении более чем двух столетий. Основанный Петром I в год злосчастного Прутского похода, Сенат благополучно просуществовал до наступления советских времен, будучи упразднен уже правительством В. И. Ленина180.

На всем протяжении истории Сената должность сенатора (так и не обретшая никогда статуса чина181) считалась одним из венцов бюрократической карьеры, была пределом мечтаний для многих поколений российских чиновников. Что же касается первой четверти XVIII в., то в этот период сенаторская должность являлась и вовсе высшей ступенью правительственной карьеры. Соответственно, лица, назначенные на эту должность («господа Сенат», как их именовал Петр I), образовывали собой верхушечный сегмент как тогдашней бюрократии, так и правящей элиты России.

Обращаясь к историографии, следует отметить, что обстоятельства создания и первоначального функционирования Правительствующего сената оказались изучены к настоящему времени вполне систематически (и значительно лучше, нежели его история более поздних времен182). В частности, Сенату Петра I были посвящены магистерское диссертационное исследование С. А. Петровского, защищенное в 1875 г. на юридическом факультете Московского университета183 и изданное в том же году в виде монографии, фундаментальный очерк А. Н. Филиппова (1911), статьи П. И. Иванова (1857) и Г. Н. Анпилогова (1941), разделы в трудах Р. Виттрама (1964) и Е. В. Анисимова (1997)184.

Однако что касается персонального состава присутствия Сената в первой четверти XVIII в., то этот вопрос не привлекал доныне необходимого внимания исследователей. В предшествующей литературе можно встретить лишь разрозненные замечания о сенаторах того времени (более подробные – в отмеченных трудах А. Н. Филиппова, Е. В. Анисимова и в монографии П. Бушковича 2001 г.185). В свою очередь, в авторитетном указателе Н. А. Мурзанова 1911 г.186 данные о сенаторах Петра I не отличаются полнотой и точностью.