Полная версия

Люди и учреждения Петровской эпохи. Сборник статей, приуроченный к 350-летнему юбилею со дня рождения Петра I

В чем же возможно усмотреть различие между сенаторами «первого призыва» и «второго состава»? Главное различие, как представляется, заключалось в степени личной известности будущих сенаторов Петру I. Общепонятно, что при решении вопроса о назначении высших должностных лиц любой прагматически настроенный правитель государства будет исходить, с одной стороны, из деловых и моральных качеств претендента на должность, а с другой – из его политической лояльности. Однако все эти качества могут быть в полной мере оценены только в условиях сколько-нибудь регулярного личного соприкосновения правителя с претендентом.

В этом смысле состав Сената 1711–1718 гг. состоял более чем наполовину из лиц, заведомо малоизвестных будущему императору. Ни В. А. Апухтин, ни Г. И. Волконский, ни М. В. Долгоруков, ни Н. П. Мельницкий, ни Г. А. Племянников, ни М. М. Самарин никогда не входили до 1711 г. в окружение царя и являлись скорее представителями в Сенате могущественных Ф. М. Апраксина, А. Д. Меншикова, Б. П. Шереметева238, а также клана Долгоруковых. Неудивительно, что при подобном подходе к формированию сенатского присутствия дело дошло до того, что в Сенат попал не владевший грамотой М. В. Долгоруков239.

Объяснить таковой кадровый выбор возможно единственно тем, что в момент учреждения Сената Петр I не решился назначить туда ряд доверенных лиц, находившихся (в отличие от И. А. Мусина-Пушкина и Т. Н. Стрешнева) на руководящих должностях вне Москвы: либо в действующей армии (Я. В. Брюс, А. А. Вейде, М. М. Голицын, В. В. Долгоруков, Б. П. Шереметев), либо в таких стратегически важных административных центрах, как Азов и Санкт-Петербург (Ф. М. Апраксин, А. Д. Меншиков), либо в ответственных посольствах за рубежом (Б. И. Куракин, Г. Ф. Долгоруков, А. А. Матвеев). В разгар Северной войны, в месяц начала Прутского похода царь опасался, по всей вероятности, ослабить соответствующие звенья государственного аппарата и военного командования. Наконец, не стоит забывать, что группа правительственных и военных деятелей находилась в феврале 1711 г. еще в шведском плену (здесь достаточно вспомнить Я. Ф. Долгорукова и И. Ю. Трубецкого).

Принципиально иная ситуация сложилась с комплектованием Сената в 1718–1724 гг. В 1718 г., в преддверии победоносного завершения Северной войны Петр I решился образовать Сенат исключительно из могущественных «господ вышних командиров». В итоге в корпус сенаторов «второго состава» поголовно вошли деятели, длительно лично известные царю и позитивно зарекомендовавшие себя как политической лояльностью (что было окончательно проверено по ходу драматического процесса Алексея Петровича), так и успешной деятельностью в административной, военной и дипломатической сферах в годы Северной войны240.

Вместе с тем до самого 1722 г. Петр I по инерции продолжал линию «кадровой экономии», так и не решался нарушить установленное в 1718 г. совмещение должностей сенатора и президента коллегии. Как бы то ни было, итоговым кадровым выбором Петра I в деле формирования сенатского присутствия следует признать выбор в пользу преданных ему, опытных профессионалов, часть из которых имела аристократическое происхождение. Благодаря таковому выбору царя и императора в конце 1710‐х – первой половине 1720‐х гг. Сенат стал подлинно Правительствующим, а сенаторы окончательно образовали собой верхушечный сегмент правящей элиты России.

В КАКОМ ВОЗРАСТЕ НАЧИНАЛИ СЛУЖБУ ПОДЬЯЧИЕ В КОНЦЕ XVII – НАЧАЛЕ XVIII В.?241

Вопрос о возрасте, в котором поступали на государственную гражданскую службу, представляется на первый взгляд узким, вряд ли заслуживающим исследовательского внимания. Однако узость этого вопроса обманчива.

Во-первых, без сведений о возрасте начала службы невозможно составить целостного представления о корпусе государственных служащих в соответствующий исторический период и подготовить надлежаще подробный коллективный портрет той или иной группы этих служащих.

Во-вторых, в России до начала XIX в., когда к государственным служащим, независимо от занимаемой должности, не предъявлялось никаких квалификационных требований, возраст поступления на гражданскую службу следует признать весомым (хотя и косвенным) показателем квалификации чиновников. Ведь при крайне слабом в те времена развитии отечественной системы школьного образования профессиональную подготовку гражданские служащие получали главным образом непосредственно на рабочем месте, путем практического обучения. В подобных условиях очевидно, что чем раньше человек вступал в службу, тем он оказывался более обучаем, восприимчив к усвоению профессиональных навыков, что было существенной предпосылкой формирования у него в дальнейшем высокого квалификационного уровня.

Между тем вопрос о времени начала трудовой деятельности государственными гражданскими служащими XVII–XVIII вв. доныне не рассматривался в литературе – ни в обобщающих исследованиях по истории российской бюрократии того времени242, ни в работах, в которых специально характеризовался персональный состав тех или иных правительственных учреждений243. Не приведено ни единого упоминания о чьем-либо возрасте начала службы и в новейшем фундаментальном справочнике Н. Ф. Демидовой о корпусе дьяков и подьячих XVII в.244

Такая ситуация вполне объяснима. Дело в том, что до введения в 1764 г. формулярных списков чиновников сведения об их возрасте крайне редко фиксировались в делопроизводственной документации. Еще реже в одном документе совмещались данные и о возрасте, и о времени поступления соответствующего лица на гражданскую службу.

Применительно к периоду до 1760‐х гг. к настоящему времени удалось выявить всего три подборки документов, в которых оказались систематически отражены сведения как о возрасте государственных служащих, так и о времени определения их к «статским делам». Исходя из массива данных, содержащихся в этих подборках, а также из стремления уяснить те традиции комплектования правительственных учреждений канцелярским персоналом, которые существовали в нашей стране до административных преобразований 1710‐х – начала 1720‐х гг., хронологическими рамками настоящей работы были определены 1689–1710 гг.

Первая из упомянутых подборок документов состоит из составленных в августе – сентябре 1722 г. списков канцелярских служащих ряда местных учреждений Северо-Запада – Ревельской губернской и гарнизонной канцелярий, Нарвской провинциальной канцелярии, таможни, камерирской и рентмейстерской контор, Выборгской провинциальной канцелярии, таможни, камерирской и рентмейстерской контор, канцелярии выборгского ландрихтера, Дерптской городовой канцелярии, а также Канцелярии над Ингерманландией245. Из этих списков довелось извлечь сведения о 25 лицах, начавших службу подьячими в 1689–1710 гг.

Вторую подборку образовал фрагмент переписи канцелярских служащих центральных учреждений 1737–1738 гг. Несмотря на то что формуляр означенной переписи не предусматривал сбора информации о возрасте служащих, по какой-то причине такую информацию предоставила Военная коллегия (причем по персоналу не только аппарата коллегии, но подведомственных контор и учреждений)246. Здесь удалось отыскать данные о 20 служащих, вступивших в «подьяческий чин» в рассматриваемый период.

Третья подборка документов – это материалы масштабной переписи чиновников 1754–1756 гг., введенные в научный оборот и специально охарактеризованные С. М. Троицким247. В ходе переписи 1754–1756 гг. возраст государственных служащих указывался уже в обязательном порядке248. По материалам этой переписи среди персонала высших и центральных органов власти были выявлены сведения о 30 лицах, начавших гражданскую службу в 1689–1710 гг. Старейшим чиновником, которого перепись застала на рабочем месте, оказался М. П. Лосев, определившийся в подьячие Приказа Большого дворца как раз в 1689 г. В 1754 г. 77-летний Марко Лосев как ни в чем не бывало трудился в должности секретаря в Московской Дворцовой конторе (то есть по существу в том же ведомстве, в которое он устроился 65 лет назад)249.

Кроме данных из упомянутых подборок документов, информация о возрасте и начале приказной службы шести лиц, начавших приказную службу в конце XVII – начале XVIII в., оказалась зафиксированной в Записной книге приездов на смотр дворян 1721–1722 гг.250 Наконец путем совмещения сведений о возрасте и о начале службы, извлеченных из разных документов, удалось определить время поступления в подьячие в рассматриваемый период еще пяти человек – И. Н. Венюкова, А. Ф. Докудовского, С. И. Иванова, П. А. Ижорина и И. Г. Молчанова.

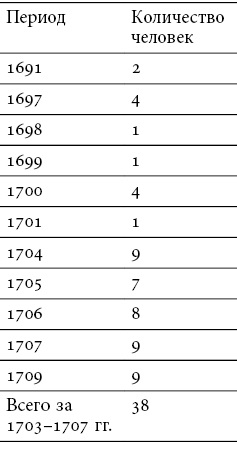

Таким образом, стал известен возраст 86 лиц, поступивших на гражданскую службу в 1689–1710 гг. Из них на протяжении 1689–1699 гг. в подьячие определилось 23 человека, а на протяжении 1700–1710 гг. – 63. Данная выборка представляется вполне репрезентативной (табл. 1).

Наибольшее число из круга указанных лиц поступили на службу в 1704, так же как в 1707 и 1709 гг. (по девять человек). Восемь человек начали службу в 1706 г. и семь – в 1705 г. Всего же за пятилетие 1703–1707 гг. в подьячие определилось 38 человек (44,2% рассматриваемого числа лиц).

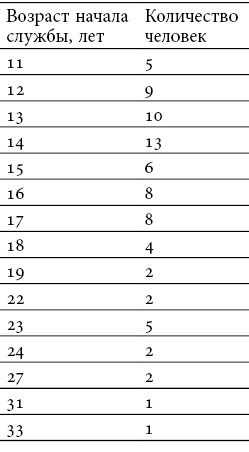

Что касается возраста поступления на службу, то 21 человек (24,4%) начали ее в 18 лет и старше. Из них пять человек определились в приказные учреждения в возрасте 23 лет, четверо – в 18 лет, по два человека – в возрасте 19, 22, 24 и 27 лет. Позднее всех вступили в «подьяческий чин» Иакинф Яковлев, начавший работу в Разрядном приказе в 1699 г. в возрасте 33 лет, и Ефим Савоскеев, определившийся в Великолукскую приказную избу в 1706 г. в 31 год (чем означенные лица занимались до поступления на приказную службу, из выявленных документов неясно)251.

В свою очередь, 65 человек (75,6%) начали трудовой путь в возрасте до 18 лет, в том числе 35 человек – в возрасте до 15 лет (40,7%). Больше всего лиц поступили в подьячие в возрасте 14 лет – 13 человек (15,1%), в 13 и 12 лет – 10 и девять человек (11,6 и 10,5%). В 16 и 17 лет начали гражданскую службу по восемь человек, в 15 лет – шесть человек и в 11 лет – пять. Таким образом, немногим менее половины лиц, вступивших в службу в 1689–1710 гг. (43,0%), определились к «статским делам» 11–14-летними подростками. Суммарный средний возраст начала государственной гражданской службы всех рассматриваемых 86 лиц составил 15,7 года (табл. 2).

Таблица 1

Таблица 2

По собранным данным, к сожалению, не удалось выявить различие в возрасте начала службы в местных и центральных органах власти (каковое, несомненно, существовало). Несмотря на то что первое место работы было названо в сведениях о 70 бывших приказных, среди них оказался всего 21 человек, определившийся в местные учреждения – что представляется недостаточным для репрезентативных подсчетов. Предположительно, в местные органы власти чаще поступали в более старшем возрасте. Что же касается 49 лиц, начавших службу в 1689–1710 гг. в центральных учреждениях, то их средний возраст вступления в «подьяческий чин» составил 14,8 года.

Глубоко примечательно, что охарактеризованные подборки документов зафиксировали заметно различавшийся средний возраст поступления на приказную службу в 1689–1710 гг. Согласно материалам о 25 подьячих местных учреждений Северо-Запада 1722 г., средний возраст их вступления в службу составил 20,0 года. Средний возраст определения к «статским делам» 20 канцелярских служащих Военной коллегии и подведомственных ей учреждений составил 15,5 года. Наконец, средний возраст начала службы 30 бывших приказных, попавших в перепись 1754–1756 гг., составил 11,4 года.

Чем же возможно объяснить подобный разнобой в средних цифрах возраста начала службы (особенно разительный между данными 1722 и 1754–1756 гг.)? Отмеченное расхождение представляется возможным объяснить различием квалификационного уровня лиц, попавших в соответствующие списки чиновников. В самом деле, подьячие, трудившиеся в 1722 г. в местных учреждениях новозавоеванных территорий, образовывали, несомненно, группу карьерных неудачников. Служба в недавно присоединенных к России городах, в которых русское гражданское население в то время либо вовсе отсутствовало (Выборг, Ревель), либо было весьма малочисленным (Нарва, Дерпт), являлась полнейшим служебным тупиком – особенно для лиц, начинавших службу в Москве (каковых среди 19 подьячих, очутившихся в указанных городах, насчитывалось по меньшей мере десять человек). Не менее бесперспективной была служба (в аспекте карьерной перспективы) и в расположенной в Санкт-Петербурге карликовой Канцелярии над Ингерманландией.

Скажем, начавший службу в 22 года в 1697 г. в Конюшенном приказе Василий Посников явно не мечтал о том, чтобы оказаться четверть века спустя в возрасте 47 лет подьячим средней статьи в Выборгской рентмейстерской конторе252. Вряд ли рвался на окраину империи Андрей Копцов, поступивший на службу в 1706 г. в возрасте 24 лет в Провиантский приказ. Между тем перепись 1722 г. застала 39-летнего А. Копцова на низшей должности молодого подьячего в Нарвской рентмейстерской конторе253. По всей вероятности, не испытывал воодушевления от поворотов карьеры и Григорий Семенов, определившийся в 23 года в 1702 г. молодым подьячим в Разрядный приказ, а в 1722 г. пребывавший в той же самой должности в Ревельской гарнизонной канцелярии254. Столь же очевидно, что, если бы три поименованных приказных служителя обладали высоким профессиональным уровнем, московское руководство не стало бы откомандировывать их в дальние ингерманландские и балтийские края. Мягко говоря, не блестящая карьера ожидала и наиболее поздно начавшего приказную службу упомянутого выше Иакинфа Яковлева: в 1722 г. на пятьдесят седьмом году жизни он состоял по-прежнему подьячим в Канцелярии над Ингерманландией.

Обратная ситуация сложилась с бывшими приказными, доработавшими до середины XVIII в. Из 30 государственных служащих, начавших трудовой путь в 1689–1710 гг. и попавших в перепись 1754–1756 гг., 24 человека (80,0%) занимали должности от секретаря и выше (то есть начиная с X класса Табели о рангах). При этом среди шести остальных не оказалось лиц в должностях ниже актуариуса, архивариуса и комиссара (XIV класс Табели). Иными словами, преимущественно это были люди, сумевшие как достичь очевидных карьерных успехов, так и закрепиться в рядах московско-петербургской бюрократии. В свою очередь, в отличие от тех «приказнослужителей», кто, поступив в подьячие уже великовозрастными, оказались затем на низовых канцелярских должностях на северо-западных окраинах империи, будущие секретари и советники начинали службу в основном в достаточно юном возрасте.

К примеру, П. Ф. Булыгин определился в подьячие в Ратушу в том же 1702 г., что и упомянутый выше Григорий Семенов в Разрядный приказ. Правда, Петр Булыгин вступил в «подьяческий чин» в 10 лет, будучи моложе Г. Семенова 13 годами. Зато Петру Федоровичу довелось куда более продвинуться в карьере, нежели будущему ревельскому гарнизонному подьячему. В 1754 г. 62-летний П. Ф. Булыгин был титулярным советником (IX класс Табели) и одним из руководителей Санкт-Петербургской портовой таможни255. А вот начавший в 1702 г. службу подьячим в Симбирской приказной избе в возрасте 13 лет Ф. И. Андреев уже в июле 1741 г. был произведен в коллежские асессоры (VIII класс Табели), а к 1754 г. оказался в руководстве Главной полицмейстерской канцелярии256.

Если же для полноты картины вычленить лиц, достигших чинов и должностей от X класса Табели о рангах и выше из всех 89 рассматриваемых государственных служащих, то таковых окажется 34 человека. Из числа этих лиц только один – Борис Никитин – начал службу в возрасте старше 17 лет (а именно в 18 лет), а 21 человек (61,7% этого круга) определились в подьячие в возрасте от 13 лет и младше, причем семь человек – в возрасте моложе 12 лет. Средний возраст поступления успешных в карьере чиновников на приказную службу составил 13,0 года.

К примеру, Иван Рудин, поступив в подьячие Провиантского приказа в 1702 г. в возрасте 12 лет, дослужился впоследствии до секретаря в Военной коллегии (IX класс Табели о рангах)257. Д. И. Невежин, начав службу в 1706 г. также в возрасте 12 лет, был уже в декабре 1721 г. произведен в секретари в Юстиц-коллегию, а в июне 1734 г. назначен обер-секретарем Правительствующего сената (VI класс Табели)258. Вступивший в службу в 1708 г. в том же 12-летнем возрасте А. Ф. Васильев в 1754 г. трудился в должности советника (VI класс Табели) в Главной дворцовой канцелярии259. Кстати, в те же 12 лет определился в подьячие в 1689 г. и упомянутый ветеран приказной службы секретарь М. П. Лосев.

Наиболее высокого служебного статуса из числа рассматриваемых бывших приказных достигли М. С. Козмин и И. А. Черкасов. Начав гражданскую службу в 1703 г. в возрасте 13 лет, Матвей Козмин в феврале 1720 г., в неполные 30 лет, стал дьяком в Камер-коллегии, а в сентябре 1722 г. был переведен в канцелярию Сената. Будучи определен 14 октября 1724 г. обер-секретарем Правительствующего сената, Матвей Семенович пробыл на этой должности почти треть века, до назначения 29 марта 1753 г. вице-президентом Камер-коллегии (V класс Табели)260. Венцом карьеры Матвея Козмина явилась должность руководителя Главной соляной конторы и «генеральский» чин действительного статского советника (IV класс Табели)261.

Младше М. С. Козмина на два года, Иван Черкасов (сын стряпчего Тамбовского архиерейского дома) начал службу аналогично в 13 лет в 1705 г. во Владимирской приказной избе. Попав в 1712 г. на должность подьячего в царский Кабинет, Иван Антонович стал впоследствии кабинет-секретарем сначала императрицы Екатерины Алексеевны, а затем императрицы Елизаветы Петровны. За свои труды И. А. Черкасов был 24 мая 1742 г. пожалован титулом барона, а в сентябре 1757 г. произведен в действительные тайные советники (II класс Табели о рангах)262.

Чтобы окончательно уяснить, существовала ли взаимная связь между ранним вступлением в приказную службу и последующими карьерными достижениями соответствующих лиц, представляется уместным рассмотреть собранные данные в обратной проекции – подсчитать, какое количество лиц, начавших службу в возрасте до 13 лет, достигло служебного успеха. Всего из характеризуемых круга 86 лиц в возрасте младше 14 лет начало службу чуть более трети – 29 человек, в том числе четверо в возрасте до 10 лет и один в возрасте 10 лет. Из этого числа 25 человек (86,2%) дослужилось до чинов, входивших в Табель о рангах, в том числе 23 человека (79,3%) – до чинов от X класса и выше. И это при том условии, что в Табель о рангах не попала некогда вполне статусная, «полудьяческая» должность подьячего с приписью, отчего в число карьерно успешных лиц в рамках приведенных подсчетов оказался не внесен П. М. Юрьев, который, начав приказную службу в 1700 г. в возрасте 13 лет, в 1722 г. состоял подьячим с приписью в Калуге263.

Противоположная картина вырисовывается, если обобщить сведения о карьере 21 человека, начавших в 1689–1710 гг. приказную службу в возрасте в 18 лет и старше. Из этого круга лишь три человека (14,3%) достигли чинов, внесенных в Табель о рангах, причем всего один (4,8%) сумел занять должность выше XI класса. Этим единственным был упоминавшийся Борис Никитин, поступивший в службу в 1706 г. в 18 лет в Адмиралтейский приказ и достигший к 1754 г. должности обер-секретаря Адмиралтейской коллегии (VII класс Табели)264. 16 августа 1760 г., на пятьдесят четвертом году службы в военно-морском ведомстве обер-секретарь Б. Никитин был произведен в коллежские советники265. Еще два человека – В. Д. Воронов и П. Жуков – дослужились до комиссаров (XIV класс Табели).

Карьеры всех остальных лиц, поступивших в «подьяческий чин» после 17 лет, сложились не лучшим образом. Помимо подьячих-неудачников из местных учреждений Северо-Запада, о которых шла речь выше, здесь можно вспомнить Леонтия Лустина, определившегося в Новгородскую приказную палату в 1704 г. в 24 года. В 1738 г. 58-летний Л. Лустин пребывал на весьма скромной должности подканцеляриста (как с начала 1720‐х гг. стали именоваться подьячие средней статьи) в Военной коллегии. Руководство было не слишком довольно работой Леонтия, аттестовав его следующим образом: «Писать умеет, токмо стар и при свече мало видит. К тому ж худо слышит. А пьянства… за ним не видно»266.

Сходно развивалась карьера Ивана Дьяконова, начавшего службу в 1710 г. в Ярославской приказной избе в 21 год. В 1738 г. 49-летний И. Дьяконов состоял подканцеляристом в Генеральном сухопутном госпитале. Деловые качества Ивана госпитальное начальство охарактеризовало довольно критически: «Управляет за главного писаря не с радением и ленив… К тому же писать не умеет»267.

По всей вероятности, не задалась карьера и у Л. М. Захарьина, поступившего в 1699 г. в Сыскной приказ в возрасте 23 лет: при явке на смотр дворян в 1722 г. он не обозначил ни своего чина, ни какого-либо места службы268. Даже до не вошедшей в Табель о рангах должности старого подьячего (переименованной в начале 1720‐х гг. в канцеляриста) дослужились всего двое из характеризуемого круга – Иван Иванов и Филипп Суровцев. Учитывая, однако, что на приказную службу 23-летний Ф. Суровцев определился в 1697 г. не куда-нибудь, а в Посольский приказ (отработав затем в Приказе Большого дворца и в Ратуше), должность старого подьячего Выборгской камерирской конторы, которую он занимал в 1722 г., вряд ли являлась пределом его мечтаний269.

При всей очевидности того факта, что бюрократическая карьера вековечно складывалась под влиянием многих факторов, приведенные цифры, думается, со всей определенностью свидетельствуют о том, что раннее определение в подьячие в конце XVII – начале XVIII в. являлось одним из ключевых предпосылок последующих успехов в службе. Разумеется, эта предпосылка могла воплотиться в жизнь при условии, если юный государственный служащий был в принципе обучаем и надлежаще мотивирован на бюрократическую деятельность. Остается только гадать, что именно помешало карьере, скажем, потомственного подьячего Ивана Голубцова, поступившего в 11 лет в 1698 г. в Сыскной приказ, а в 1738 г., на сороковом году службы, пребывавшего в подканцеляристах Военной коллегии270, – природное «малоумие», леность или какая-нибудь развившаяся с возрастом склонность к «пьянственным поступкам».

Подводя итог, следует констатировать, что на основании обработки сведений о 86 бывших приказных средний возраст поступления на государственную гражданскую службу в России в 1689–1710 гг. был исчислен в 15,7 года, причем средний возраст начала службы в центральных органах власти составил 14,8 года. Наиболее значительная доля из отмеченного круга лиц (40,7%) определилась к «статским делам» в возрасте до 15 лет (в то время как в возрасте старше 18 лет – только 18,6%). При отсутствии тогда в нашей стране системы школьного образования столь раннее вступление в службу значительной части подьячих способствовало формированию у них высокой квалификации (посредством длительного практического обучения непосредственно на рабочем месте). Не случайно, как явствует из собранных данных, 86,2% лиц, начавших приказную службу в описываемое время в возрасте до 13 лет, достигли впоследствии чинов, включенных в Табель о рангах, причем 79,3% из них дослужилось до чинов от секретаря и выше.

ПОСЛЕДНИЕ ДЬЯКИ

Из истории реформирования системы гражданских чинов России в первой четверти XVIII в. 271

В ряду преобразований Петра I, столь многое переменивших в государственном устроении и социальном укладе России, особенное место заняло реформирование системы гражданских чинов, которое явилось одной из значимых граней административных преобразований 1699–1723 гг., затронувших все звенья отечественного государственного механизма. Совершенно очевидно, что без освещения изменений в иерархии и составе гражданских чинов невозможно составить надлежаще целостного представления ни об административных преобразованиях первой четверти XVIII в., ни об истории государственной службы и бюрократии того времени.

Нельзя сказать, чтобы вопрос о развитии системы гражданских чинов в петровское время вовсе не привлекал внимания исследователей. Историографическая ситуация сложилась, однако, таким образом, что отмеченный вопрос оказался затронут преимущественно в рамках изысканий, посвященных Табели о рангах 1722 г.272 Но ни одной специальной работы о преобразовании системы российских гражданских чинов в первой четверти XVIII в. на сегодняшний день так и не появилось.

Настоящая статья являет собой первую попытку рассмотреть совокупность изменений в системе канцелярских чинов петровского времени. Наибольшее внимание в статье уделено сюжету о ликвидации чина дьяка в контексте судьбы дьяческого корпуса в 1700‐х – начале 1720‐х гг.

Источниковую основу статьи образовали главным образом документы фонда 248 «Сенат и его учреждения» Российского государственного архива древних актов. Именно в этом необъятном фонде отложился основной массив документации о производстве в старшие канцелярские чины за 1711–1725 гг. Соответствующие сенатские указы 1715–1721 гг. (по большей части с сопровождающими документами) оказались компактно включены в состав книг 647, 648, 649 и 650.