Полная версия

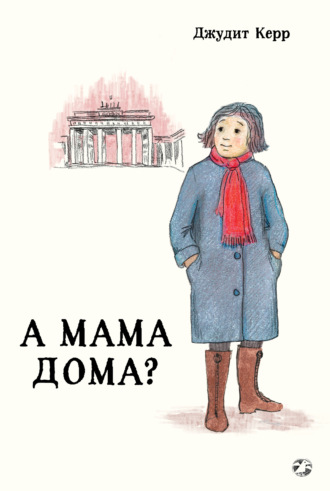

А мама дома?

Конрад наверняка сделал все, чтобы обеспечить маме наилучшее лечение. Он очень практичен. В Англии, рассказывала мама Анне, чтобы обеспечить жену и двух дочерей, Конрад работал на фабрике. Теперь дочери выросли и, судя по всему, уже не нуждались в его заботе: он редко бывал на родине.

«Мы прибываем в аэропорт Темпельхоф», – объявила стюардесса, и тут же вспыхнули таблички: «Пристегните ремни безопасности» и «Потушите сигареты».

Анна взглянула в окно. Они были еще довольно высоко, и аэропорта не было видно. «Наверное, это все еще Восточная Германия», – подумала Анна, глядя на поля и маленькие домики. Совершенно обычные поля и домики. Судя по всему, при нацистах они были точно такими же. «Остается надеяться, – сказала Анна себе, – что мы приземлимся там, где надо».

В последний раз они прилетали в Берлин вдвоем с Ричардом – совсем ненадолго, чтобы сообщить маме, что решили пожениться. Это был странный, неприятный визит, несмотря на все ее счастье: частично из-за того, что Анна ненавидела Берлин, частично – из-за мамы. Не то чтобы она была против их брака – наоборот, она обрадовалась. Однако Анна знала, что все эти годы мама втайне мечтала о том, что ее дочь выйдет замуж за совершенно иного человека.

В Патни, когда папино здоровье пошатнулось и все казалось безнадежным, мама часто предавалась фантазиям о замужестве Анны. Ее мужем мог бы стать лорд – благородный лорд с большим загородным поместьем. Анна жила бы с ним в замке, а мама – во вдовьем домике (при замках всегда бывают вдовьи домики, поясняла она). И там был бы круглощекий повар, который пек бы для мамы кексы, и она лакомилась бы ими, сидя у камина. А в хорошую погоду разъезжала бы по парку на белом коне.

Конечно, это было не всерьез. Мама просто шутила, чтобы развеселить себя и Анну. И Анна часто напоминала маме, что она не умеет ездить верхом. Но, сообщая ей о Ричарде, Анна понимала: где-то в глубине души мама сожалеет, что приходится расставаться со своим образом наездницы, скачущей на великолепном скакуне в окружении свиты, гончих и кого там еще она себе представляла. И Анну это раздражало.

Раздражало ее и то, что мама плохо представляет, чем занимается Ричард. Основную информацию о жизни в Англии она получала от Макса. Молодой, набирающий силу адвокат, Макс представлялся маме источником, гораздо больше заслуживающим доверия, чем Анна с ее живописью. А Макс говорил маме, что у них дома нет телевизора, хотя они и обсуждают, не купить ли его для помощницы по хозяйству. Анна нервничала, что мама может что-нибудь брякнуть самому Ричарду или просто в его присутствии: у нее такой громкий голос!

Глупость, конечно: Ричард вполне мог сам за себя постоять. Но Анна была благодарна Конраду за то, что тот удерживал маму от опасных тем. Стоило маме пуститься в рассуждения о литературе или театре (а мама в лучшем случае могла только цитировать папину точку зрения, да и то приблизительно), Конрад смотрел на нее, улыбаясь своей обаятельной асимметричной улыбкой и говорил: «Такие разговоры не для меня. Вы же прекрасно знаете: я в этом ничего не смыслю».

Самолет наклонился. Анна внезапно увидела Берлин – совсем близко, под крылом, и совсем рядом с городом – аэропорт. «Мы вот-вот приземлимся», – поняла она, и ей сразу стало страшно.

Что скажет Конрад? Будет ли винить Анну в том, что она долго не писала маме? Знает ли он, почему мама приняла снотворное? И в каком состоянии мама сейчас? В сознании? С кислородной маской? В коме?

Земля надвигалась прямо на Анну: такие же ощущения она испытала, когда в школе ей впервые в жизни пришлось прыгать в воду с трамплина. «Ну всё», – подумала Анна. Теперь уже ничто не могло остановить ход событий. Она с сожалением отметила, что между ней и землей нет даже облачной завесы. Небо было чистым, в лучах полуденного солнца сияли трава и стремительно приближавшаяся посадочная полоса. Вот колеса коснулись земли, самолет коротко взревел на бегу и, вздрогнув, остановился.

Конрад стоял у входа в зал ожидания, опираясь на трость, как и предполагала Анна. Она пошла прямо к нему сквозь гул немецкой речи. Увидев Анну, Конрад двинулся ей навстречу.

– Привет, – сказал он.

Его лицо с крупными чертами выглядело изможденным и каким-то осунувшимся. Он не обнял ее, как обычно, а только вежливо улыбнулся и пожал руку. Анну сразу охватили дурные предчувствия.

– Как мама? – спросила она.

– Без изменений, – ответил Конрад.

А потом бесстрастно сообщил, что мама в коме с утра субботы, когда ее обнаружили. С лечением возникли некоторые трудности: довольно долго никто не мог понять, что именно она приняла.

– Сегодня утром я телеграфировал Максу, – сказал Конрад.

– Мы поедем в больницу? – спросила Анна.

Он покачал головой:

– Не имеет смысла. Я только что оттуда.

Затем повернулся и двинулся к своей машине чуть впереди Анны, несмотря на больную спину и на трость, – как будто хотел убежать от нее. Анна спешила за ним в потоке солнца, чувствуя себя все более и более подавленной.

– Что говорят врачи? – спросила она, вынудив Конрада обернуться.

– Одно и то же, – отозвался он устало. – Они пока не знают.

И пошел дальше.

Все было гораздо хуже, чем можно было представить. Анна думала, Конрад будет винить ее в том, что она не писала маме, но не до такой же степени, чтобы совсем не желать общаться! Ее ужаснула мысль о том, что придется иметь дело со всем этим в одиночку, без его поддержки. (Если бы Ричард был здесь, подумала Анна, но тут же отсекла эту мысль как неосуществимую.)

Она нагнала Конрада у машины и едва не врезалась в него, когда он доставал ключи.

– Это из-за меня, да? – спросила она. – Из-за того что я не писала?

Он чуть не выронил ключи и обернулся, глядя на нее с нескрываемым удивлением.

– Было бы неплохо, если бы ты почаще писала маме, – сказал он. – И ты, и твой брат тоже. Но она пыталась покончить с собой не поэтому.

– Тогда почему?

Повисла пауза. Конрад смотрел куда-то мимо Анны, за ее правое плечо, как будто увидел вдалеке кого-то знакомого, а потом выдавил:

– У нее появились основания думать, что я ей неверен.

Первой реакцией Анны было воскликнуть: это невозможно! Что он такое выдумывает! Конрад сказал это для того, чтобы успокоить ее, чтобы Анна не винила себя, если мама умрет. Боже мой, это в их-то возрасте! Даже если предположить, что отношения мамы и Конрада не были абсолютно платоническими… Но такое!

– Ты влюбился в кого-то другого? – осторожно спросила Анна.

Конрад фыркнул, что, видимо, должно было означать «нет», а потом добавил все тем же сдавленным голосом:

– У меня был роман.

– Роман?

– Ерунда! – почти выкрикнул он с раздражением. – Девушка на работе. Совершенная ерунда!

Анна не нашлась что ответить. Она совершенно обессилела, и молча села в машину.

– Тебе нужно поесть, – заметил Конрад.

Казалось, у него камень с души свалился после того, как он признался. Значит, подумала Анна, это все-таки правда.

Конрад завел машину и сказал:

– Мне хочется, чтобы тебе было здесь хорошо – насколько это возможно в сложившихся обстоятельствах. Я знаю: твоя мама желала бы именно этого. Пусть твое пребывание в Берлине немного напоминает отпуск. Ты ведь летом никуда не ездила.

«Боже мой!» – подумала Анна.

Конрад взмахнул рукой, отметая возражения:

– Конечно, я понимаю, что ты предпочла бы находиться не здесь, а дома, с Ричардом. Я только хочу сказать, что, когда ты не в больнице – а пока ты мало чем можешь помочь, – постарайся хоть немного развлечься.

Он искоса взглянул на Анну, и та кивнула в ответ – раз Конраду так важно, чтобы с ним согласились.

– Тогда, – сказал Конрад, – давай начнем с того, что отправимся пообедать в хорошее место.

Ресторан расположился среди сосен Грюневальда, излюбленного места для семейного отдыха, и в воскресенье, в хорошую погоду, там было полно народу. Воздух уже был довольно прохладным, но даже за столиками снаружи, застегнув пальто на все пуговицы, сидели люди и потягивали напитки.

– Ты помнишь это место? – спросил Конрад.

У Анны как будто появились воспоминания, связанные с очертаниями этого здания и цветом его стен.

– Наверное, мы приходили сюда с родителями. Но не поесть, а что-нибудь выпить.

Конрад улыбнулся:

– Himbeersaft[5].

– Да-да!

Ну, конечно: малиновый сок! Его пили все немецкие дети.

Внутри, в обеденном зале, стоял пар от дыхания множества заправских едоков. Их пальто висели рядком вдоль обшитых коричневыми панелями стен, а выше красовались две пары оленьих рогов и картина, изображавшая охотника с ружьем. Громкие умиротворенные голоса посетителей перекрывали позвякивание ножей и вилок. Анну все это и трогало, и настораживало – как всегда, когда она слышала такое знакомое с детства берлинское произношение.

– Все началось примерно три недели назад, – сказал по-английски Конрад, и другие голоса, вызывавшие у Анны столь сложные ассоциации, тут же перестали достигать ее слуха. – Тогда твоей маме все стало известно.

– Откуда она узнала?

– Я ей рассказал.

«Зачем?» – подумала Анна.

И Конрад, словно услышав ее, продолжил:

– Мы вращаемся в очень тесном кругу. Я боялся, что она узнает об этом от кого-то другого.

– Но если ты не любишь ту женщину по-настоящему… Если все уже кончилось?

Конрад передернул плечами.

– Ты же знаешь свою маму. Она сказала, что между нами уже ничего не будет как прежде. Ей много раз в своей жизни приходилось начинать все сначала, и с нее довольно. Ты и Макс выросли. Больше в ней никто не нуждается… – Конрад махнул рукой, словно резюмируя все, что сказала мама, – Анна без труда могла себе это представить. – Она твердила, что хочет покончить с собой, в течение трех недель.

Однако Конрад так и не сказал, что отношения между ним и другой женщиной закончились.

– Роман, естественно, закончился, – тут же добавил Конрад.

Когда принесли заказ, он сказал:

– После обеда мы поедем в больницу. Ты увидишь маму и, может быть, поговоришь с кем-нибудь из врачей. А пока расскажи о себе и о Ричарде.

Анна рассказала о сериале Ричарда, об их квартире и о своей новой работе.

– Значит, ты действительно станешь писателем?

– Ты имеешь в виду – как Ричард?

– Или как твой отец.

– Не знаю.

– Почему не знаешь? – переспросил Конрад почти с раздражением.

Анна попыталась объяснить:

– Не знаю, получится ли у меня. До сих пор я только правила пьесы других. Я никогда не писала ничего своего.

– Думаю, из тебя получится хороший писатель, – заметил Конрад и тут же добавил: – Хотя, конечно, я в этом не разбираюсь.

Они пытались говорить на общие темы: о Венгрии (хотя ни один из них утром не слушал радио и не знал последних новостей); о восстановлении немецкой экономики; о том, когда Макс сможет вылететь из Греции. Но постепенно беседа истощилась, и оба замолчали. Тогда до Анны снова стали долетать голоса жующих и беседующих берлинцев. Знакомые, но давно забытые слова и фразы.

– Bitte ein Nusstörtchen[6], – попросил официанта полный человек за соседним столиком.

«Я тоже его любила, когда была маленькой», – подумала Анна. Маленькое, с белой глазурью и орешком сверху. А Макс всегда выбирал «Голову мавра» – пирожное в шоколадной глазури с кремом. Никто из них не сомневался, что выбирает самое вкусное, и оба считали, что одно пирожное – исключительно для девочек, а другое – для мальчиков.

– Ваше пирожное, – сказал официант по-немецки и поставил пирожное перед полным мужчиной.

Даже сейчас на какую-то долю секунды Анна удивилась, что мужчина заказал «девчоночье» пирожное.

– Ты ничего не ешь, – заметил Конрад.

– Извини. – Анна наколола на вилку кусок картошки.

– Постарайся поесть. Тебе станет лучше. Нам предстоят трудные дни.

Анна кивнула и стала есть, а Конрад смотрел на нее.

– Больница, в которой лежит твоя мама, немецкая. Такие случаи там лечат не хуже, чем в американской, и добираться ближе. К тому же я подумал: если мама поправится, пусть лучше американцы не знают, что она пыталась с собой покончить. – Он умолк, ожидая реакции Анны.

Анна снова кивнула.

– Когда я ее обнаружил…

– Ты ее обнаружил?

– Конечно. – Конрад, казалось, удивился вопросу. – Понимаешь, я боялся, что это произойдет, и оставался рядом с мамой почти постоянно. Накануне вечером казалось, что с ней все нормально, поэтому я ушел. Но на следующий день у меня возникло такое чувство… Я решил к ней зайти, а там она… Я стоял, смотрел на нее и не знал, что делать.

– Что ты имеешь в виду?

– Возможно… – Конрад помедлил. – Возможно, она действительно этого хотела. Она повторяла снова и снова, что очень устала. Не знаю – я до сих пор не уверен, правильно ли я поступил. Но я подумал о вас с Максом и решил, что не могу взять на себя такую ответственность.

Анна больше не могла есть, и Конрад поднялся из-за стола.

– Пойдем, – сказал он. – Навестим твою маму. Постарайся не слишком сильно расстраиваться.

Больница располагалась в красивом старинном здании посреди лесопарка. Но как только они прошли мимо человека, сгребавшего листья, а потом – мимо другого, грузившего их на тачку, и приблизились к главному входу, у Анны скрутило желудок (уж лучше б она не ела!), и она испугалась, что заболевает.

В больничном вестибюле их встретила чистенькая медсестра в накрахмаленном переднике, с выражением отчужденности и неодобрения на лице, как будто она обвиняла Анну и Конрада в том, что случилось с мамой.

– Идите за мной, пожалуйста, – сказала медсестра по-немецки.

Анна шла первой, Конрад – за ней: обитые деревянными панелями двери и ковры вместо кафеля и линолеума… «Это больше похоже не на больницу, а на дом престарелых», – повторяла про себя Анна, стараясь отвлечься от мыслей о том, что ей предстоит увидеть. Коридор, лестницы, опять коридор, потом – большое лестничное пространство, заставленное шкафами и больничным оборудованием. Медсестра вдруг остановилась: здесь, среди зачехленных приборов, стояла кровать. И на ней кто-то неподвижно лежал. Почему мама не в палате? Зачем они положили ее здесь, на проходе?

– В чем дело? – воскликнула Анна так громко, что испугала всех, включая себя.

– Так нужно, – ответил Конрад.

А медсестра объяснила неодобрительным тоном, что ничего особенного не происходит: мама должна находиться под постоянным наблюдением, и лучшего места не придумаешь. Врачи и медсестры проходят здесь каждые несколько минут и могут следить за ее состоянием.

– Здесь очень хороший уход, – сказал Конрад, и они приблизились к маминой кровати.

Видно было немного – только лицо и одну руку. Остальное скрывалось под одеялом. Лицо мамы было бледным. Глаза закрыты – но не естественно, а так, будто мама специально сильно зажмурилась. Изо рта у нее что-то торчало. Анна присмотрелась и поняла, что это конец трубки, через которую мама дышала – слабо и нерегулярно. К руке шла другая трубка – от капельницы, стоявшей у кровати.

– Никаких изменений, – заметил Конрад.

– Нужно вывести ее из комы, – сказала медсестра. – Мы периодически зовем ее по имени. – Медсестра наклонилась к маме и показала как. Безрезультатно. – Что ж! Знакомый голос в таких случаях всегда лучше. Возможно, если ее позовете вы, то она услышит.

Анна посмотрела на маму, на ее трубки.

– По-английски или по-немецки? – спросила она и немедленно решила, что сморозила страшную глупость.

– Как хотите, – ответила медсестра, сдержанно кивнула и исчезла среди зачехленного оборудования.

Анна взглянула на Конрада.

– Попробуй, – посоветовал он. – Кто знает! Вдруг сработает. – Некоторое время Конрад стоял и смотрел на маму. – Я подожду тебя внизу.

Анна осталась возле мамы одна. Обращаться сейчас к маме казалось ей безумием.

– Мама! – позвала она осторожно по-английски. – Это я, Анна.

Никакой реакции. Мама просто лежала – во рту трубка, веки плотно сжаты.

– Мама, – позвала Анна громче. – Мама!

Она чувствовала странную неловкость. «Как будто в такой момент это имеет значение», – одернула она себя виновато.

– Мама! Ты должна проснуться, мама!

Но мама по-прежнему не двигалась, она упорно не желала открывать глаза и вступать в какое-либо общение с внешним миром.

– Мама! – закричала Анна. – Мама! Очнись, пожалуйста!

«Мама, – думала она, – это ужасно, когда у тебя закрыты глаза. Какая же ты непослушная!»

Забраться к ней на кровать, попытаться приподнять ей веки своими крошечными пальчиками… «Боже мой, – думала Анна, – я так делала, когда мне было два года…»

– Мама! Проснись! Мама!

Медсестра со стопкой простыней в руках подошла к Анне сзади и сказала по-немецки:

– Да-да, так и надо.

Сестра подбадривающе улыбалась, будто Анна выполняла спортивные упражнения.

– Даже если она не реагирует, возможно, она слышит ваш голос.

Анна продолжала громко звать маму – и пока медсестра складывала простыни в шкаф, и потом, когда та ушла. Анна кричала по-английски и по-немецки, что мама не должна умирать: она нужна им, детям, ее любит Конрад, и все будет хорошо. Но при этом она не переставала гадать, правда ли то, что она говорит; и стоит ли произносить эти слова, когда мама, возможно, вообще ее не слышит.

Между своими призывными криками Анна всматривалась в маму и вспоминала, какой та была в прошлом. Вот мама вяжет свитер и приговаривает: «Правда, красиво?» Вот мама в их парижской квартире – торжествует, потому что купила клубнику за полцены. Вот прогоняет мальчишек, которые преследовали Анну по дороге из школы домой, – это было в Швейцарии. Вот ест. Вот смеется. А вот мама пересчитывает деньги и говорит: «Как-нибудь справимся…»

И в то же время какой-то крошечной частью сознания Анна наблюдала за всем со стороны, отмечая сходство происходящего со сценой из сериала «Доктор Килдер»[7] и удивляясь, что столь драматичные события могут быть одновременно столь банальными.

Но через какое-то время Анну оставили силы, она отыскала медсестру, и та проводила ее к Конраду.

В машине Анну опять затошнило, и она толком не разглядела гостиницу, где Конрад забронировал ей номер. Внутри она производила довольно убогое впечатление. Конрад сказал: «Я заеду за тобой, и мы поедем ужинать», Анну проводили вверх по лестнице, и теперь она лежала в полутемной комнате на широкой кровати под огромным немецким ватным одеялом.

Здесь, в тишине и покое, тошнота мало-помалу отступила. «Это из-за перенапряжения», – подумала Анна. Всю жизнь она так реагировала. Даже когда была совсем маленькой и боялась грозы. Она лежала в кровати и боролась с приступами тошноты, накатывавшими на нее между раскатами грома и вспышками молний – до тех пор, пока Макс не доставал из шкафа свежевыглаженный носовой платок и не клал ей на живот. По непонятной причине это всегда помогало.

Спали они тогда как раз под такими ватными одеялами – совсем не похожими на английские. Немецкое одеяло вставлялось в пододеяльник, который с одного края застегивался на пуговицы. И чтобы предотвратить какую-нибудь воображаемую, уже давно забытую опасность, перед сном нужно было крикнуть: «Пуговицы – к ногам!» Спустя много лет, после папиной смерти, в гамбургской гостинице Анна как-то напомнила Максу об этом, но он все напрочь забыл.

Тогда они в последний раз собрались все вместе: Анна, Макс, мама и папа – пусть он уже и умер. Папа оставил так много рукописей и писем, что казалось, будто он все еще рядом с ними.

– Я говорила ему: не надо так делать, – сказала мама, как будто речь шла о том, что папа в дождливый день ушел из дома без галош.

Она не хотела, чтобы папа оставлял предсмертную записку, потому что суицид все еще считался преступлением и мама не представляла, что будет, если об этом узнают.

– Как будто это не его личное дело! – возмущалась она.

Однажды вечером мама вышла от папы, зная, что больше не увидит его живым: после ее ухода он примет принесенные ею таблетки. Что они сказали друг другу в тот вечер? И папа… как бы он отнесся к тому, что сейчас происходит? Ему всегда так хотелось видеть маму счастливой! «Ты не должна чувствовать себя вдовой», – написал он маме в последней записке. А Максу и Анне он говорил: «Приглядывайте за мамой».

Когда сквознячок шевелил занавески, в полутьме мерцал слабый свет. Занавески были сшиты из тяжелой плотной ткани, и легкие колебания приводили к причудливым сдвигам вертикалей и горизонталей мелких узоров на ткани. Анна следила за ними глазами, а перед ее внутренним взором проплывали неясные, разрозненные образы: вот папа в Париже, на балконе их убого обставленной квартирки, где они прожили два года. «Отсюда видно Триумфальную арку, площадь Трокадеро и Эйфелеву башню», – говорит он. Вот они с папой встречаются на улице, когда Анна возвращается из школы домой… Это Лондон? Нет, Париж – улица Лористон. Позже, во время войны, здесь располагался штаб немецкого гестапо. Папа что-то бормочет, не обращая внимания на прохожих, – его губы шепчут то ли слова, то ли фразы, а потом он вдруг смотрит на Анну и улыбается.

Жаркий солнечный день в Блумсбери, дом с меблированными комнатами. Окно открыто, мама и папа – снаружи, на жестяной крыше. Папа сидит на стуле с прямой спинкой, мама лежит на старом коврике. «Мы загораем», – сообщает папа и улыбается мягко и иронично. А воздух насыщен крупицами лондонской сажи, и все, чего они касаются, чернеет. «Даже солнечную ванну принять невозможно!» – расстраивается мама: крупицы сажи оседают у них на руках, на лицах, на одежде, оставляя черные отметины. Эти отметины смешиваются с узорами на занавесках – но мама и папа все так и сидят, и на них все опускаются крупинки сажи. Анна тоже куда-то плывет и проваливается. «Когда берешься писать, самое главное…» – говорит Ричард. Но в этот момент самолет приземляется, двигатель оглушительно ревет, и Анна не может расслышать, что Ричард считает «главным». Вдоль посадочной полосы ее идет встречать папа. «Папа!..» – восклицает Анна – и, проснувшись в незнакомой кровати, еще несколько мгновений не понимает, спит она или нет.

Наверное, это длилось не более минуты – судя по тому, что освещение не изменилось. «Сейчас воскресный полдень, – подумала Анна. – Я в чужой комнате, в Берлине, и сейчас – да! – воскресный полдень» Занавески снова шевельнулись от сквозняка, солнечные зайчики заплясали по одеялу, перебрались на стену и исчезли. «Наверно, на улице солнечно». Анна поднялась с кровати, чтобы выглянуть в окно.

За окном раскинулся сад. Листья с кустов и деревьев облетели и лежали в высокой траве. Возле ветхого дощатого забора двигалось огненно-рыжее пятно – подпрыгнуло, вцепилось в низко висящую ветку, вскарабкалось наверх и уселось там, покачиваясь на ветру. Красная белка! Конечно. Их очень много в Германии. Анна наблюдала, как белка умывается, распушив на ветру свой хвост. Тошнота совсем прошла.

Как бы папе понравилась эта белка! Он никогда не узнает о Ричарде, о маленькой дочери Макса, о том, что мир после долгих лет ужаса и отторжения снова открылся для радости. «Но я-то жива! – думала Анна. – Я-то пока жива!»

Конрад пришел за ней в шесть.

– Мы проведем вечер с друзьями, – сообщил он. – Я подумал, это будет лучше всего. Они приглашали нас с мамой сыграть с ними в бридж, так что ждут гостей в любом случае. Но, как ты понимаешь, они думают, что у мамы только пневмония.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Рождественские персонажи, придуманные специально для магазина «Селфриджиз». (Здесь и далее – прим. ред.)

2

Рождественские персонажи, придуманные специально для магазина «Селфриджиз». (Здесь и далее – прим. ред.)

3

Британская контрольная комиссия – один из органов Союзнической контрольной комиссии, осуществлявшей в переходный период после окончания Второй мировой войны контроль над Германией и странами – бывшими союзниками гитлеровской Германии.

4

Пейте, пожалуйста, чай! (нем.)

5

Малиновый сок (нем.).

6

Ореховое пирожное, пожалуйста (нем.).

7

«Доктор Килдер» – популярный американский сериал 1960-х годов о молодом интерне и его рабочих буднях в больнице.