полная версия

полная версияОраторское искусство

Рассказ о себе

Нередко самые эффективные выступления начинаются с рассказа ведущего о себе. Начать речь можно примерно так: «К тому, что у меня есть сейчас, я шёл очень долго и упорно. У меня не было наставника и даже помощника. Всего в своей жизни мне пришлось добиваться самому. Но именно это стало для меня самой лучшей школой». Вероятнее всего, что после вашего выступления к вам начнут подходить люди, которые будут утверждать, что их ситуация в точности похожа на вашу, и выражать своё почтение. И здесь имеет место один психологический фактор, который говорит о том, что, когда один человек рассказывает о своей жизни, другие автоматически идентифицируют себя с ним. Именно поэтому, рассказ оратора о своей жизни может максимально привлечь внимание публики: они начнут внимательно слушать его, ведь он наиболее точно способен передать детали ситуации, дать какую-то пищу для ума, заставит слушать, размышлять и затем действовать. По сути, рассказ о жизни является мостом между ведущим и слушателями, и использовать его очень полезно.

Позитивное утверждение

Публике также можно сообщить некое положительное утверждение, например, сказать, что им придётся по вкусу сегодняшнее выступление. Скажите, к примеру, так: «Вам на самом деле понравится то, что вы скоро услышите. В сегодняшней беседе я открою вам несколько уникальных секретов по поводу…»

Вопрос или опрос

Помимо всего прочего, начать речь можно с небольшого заявления и последующего вопроса, который предполагает ответ с помощью поднятых рук. Вы можете попробовать сделать следующее – скажите: «В настоящее время у каждого из нас есть прекрасная возможность жить и зарабатывать деньги, не ходя каждый день на работу. Кстати говоря, кто из вас уже работает удалённо?» Опытные ведущие довольно часто начинают свои выступления именно так, а после того как кто-то из аудитории поднимет руку, спрашивают у того, кто ближе всех находится к сцене: «А сколько на самом деле людей из вас работает удалённо?». Кто-то с большой долей вероятности скажет: «Мы все!» или «Да все здесь!» После этого можно дать подтверждение данному ответу: «Да, согласен, каждый из тех, кто пришёл сюда, занимается работой удалённо, ведь иначе вас просто бы не было здесь» и т.д.

История

Для начала речи отлично подходит и история. Действительно, пожалуй, не найти более магических слов для завладения вниманием аудитории, чем: «Однажды со мной приключилась очень странная история» и т.п. Дело в том, что ещё с детских лет людям очень нравятся всякие истории. С началом рассказа публика в одночасье замолкает и начинает внимать каждому слову выступающего, словно группа детей. Этот приём очень удобно использовать также и после перерыва на обед или кофе.

Заявление или вопрос

Начать речь можно с ошеломляющего заявления, после которого нужно задать слушателям вопрос. Затем на этот вопрос нужно ответить и задать новый. Такая хитрость мигом вовлечёт людей в обсуждение, и они будут слушать вас очень внимательно. Объясняется это ещё одной человеческой психологической особенностью. С детских лет люди настраиваются давать ответы на задаваемые им вопросы. Каждый раз, когда ставится вопрос и выжидается пауза, чтобы люди могли его осмыслить, ведущий оказывается в состоянии полного контроля над аудиторией. И даже в том случае, если люди не отвечают вслух, они всегда отвечают мысленно.

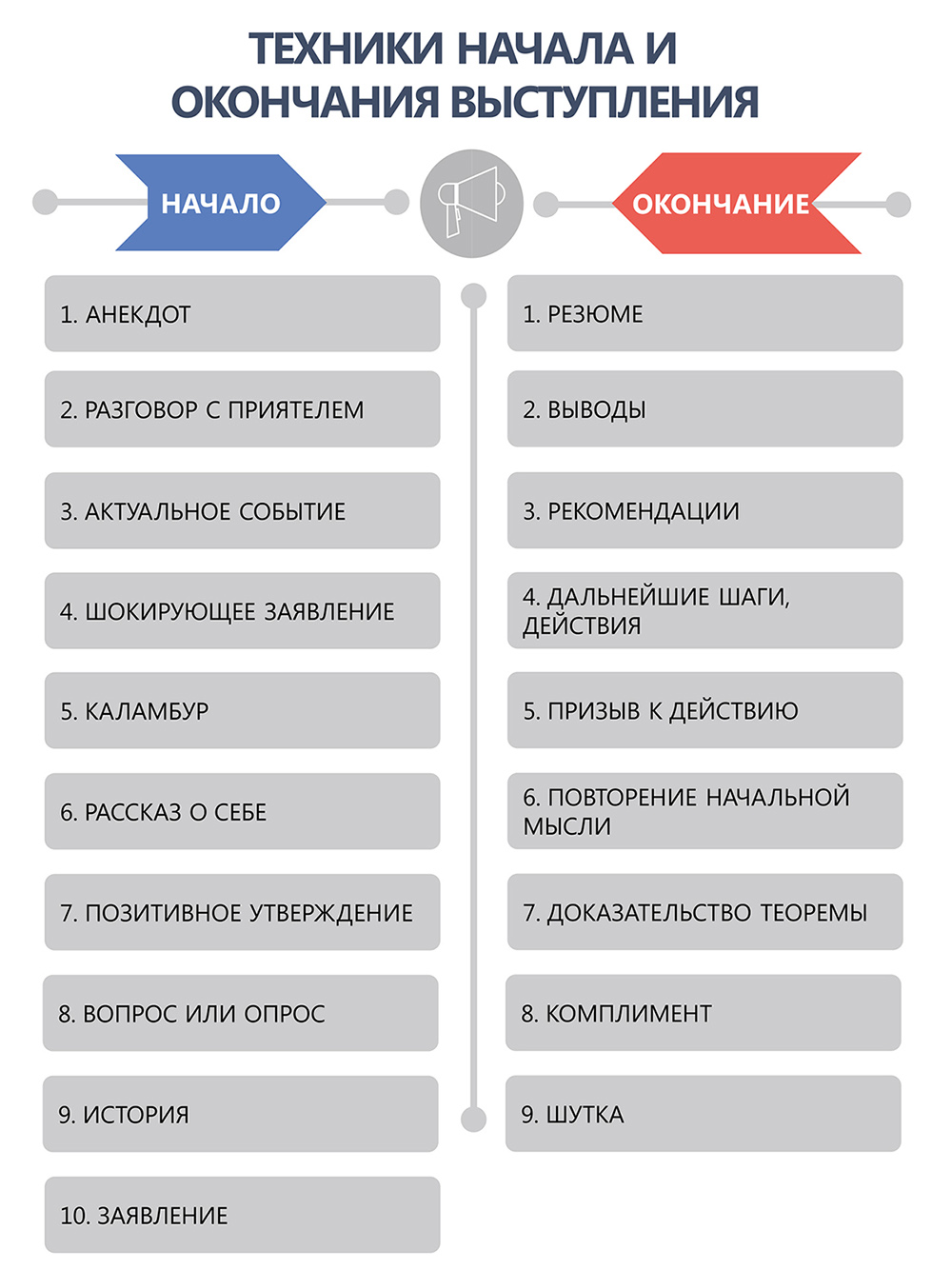

Завершение речи, как и начало, содержит этикетные формулы, но другого содержания. Они сообщают, что время вышло, встреча завершилась, благодарят за внимание, доброжелательность, сотрудничество. В этой части выступления могут содержаться формулы призыва, пожелания, сообщение и тому подобное. Объем выводов и концовки в значительной степени зависит от темы, материала, вида и рода выступления.

Для хорошего завершения возможно применение и одного приема, или только некоторых из них, или сразу всех. Сочетание может быть любым в зависимости от ваших задач. Имейте в виду, что каждый последующий прием придает усиление предыдущему. Некоторые могут показаться вам очень похожими, однако между ними есть принципиальные отличия, хоть и не очень заметные на первый взгляд.

Давайте в качестве примера используем некую публичную речь о раздельном сборе отходов. Итак представьте, что вы завершаете выступление перед людьми, которые еще не сортируют свои отходы. Смотрите примерные варианты под каждым описанным приемом.

Прием 1: резюме

Подводите итоги своей речи; систематизируйте информацию; напомните основные положения. Здесь вы подытоживаете и ретроспективно вспоминаете то, о чем именно говорили.

Пример: Итак, сегодня мы подняли тему раздельного сбора отходов, определились, чем смешанные отходы могут навредить человечеству и что с этим делать.

Прием 2: выводы

Не следует путать с резюме, потому что это уже более глубокое рассмотрение проблемы. Здесь нужно сделать вывод на основании сказанного вами выше. То есть вы должны ответить на вопрос: что следует из всей изложенной информации?

Пример: Думаю, ни у кого не осталось сомнений, что смешанные отходы вредят окружающей среде.

Прием 3: рекомендации

Дайте слушателям рекомендации о том, как справиться с проблемой.

Пример: В связи с огромным ущербом, который наносят смешанные отходы, моя главная рекомендация – начать раздельный сбор мусора.

Прием 4: дальнейшие шаги, действия

Дайте слушателям план конкретных действий к вашим рекомендациям, обозначьте, что конкретно нужно совершить. К слову, этот прием считается очень эффективным для завершения планерки.

Пример: Вам нужно выбрать способ сортировки отходов, который для вас будет наиболее комфортным, и следовать ему во что бы то ни стало.

Прием 5: призыв к действию

Обратите внимание, этот прием всегда используется в рекламе, потому что он работает! Возьмите и вы за привычку в публичных выступлениях применять слова, побуждающие к действию. Не пожалеете…

Пример: Прямо сейчас подумайте, как вы организуете пространство в своем доме для раздельного сбора отходов!

Прием 6: повторение начальной мысли

В литературе есть такое понятие – кольцевая композиция, когда в конце произведения повторяется какой-то элемент из его начала. В ораторском мастерстве это выглядит также эффектно, как и в литературе. В конце вернитесь к началу.

Пример: В начале мы говорили, что каждый год в нашей стране ежегодно прибавляется 13 тыс. кубометров мусорных полигонов. В ваших силах повлиять на эту цифру! Не верите? Начните с себя, и вы заметите, как мир вокруг преобразится – потому что, как минимум, на 10 кубометров мусорных полигонов в год станет меньше.

Прием 7: доказательство теоремы

Если в речи вы что-то доказывали или опровергали, то обязательно используйте этот прием!

Пример: Разве многочисленные исследования экологов, статистика, страшные фотографии мусорных полигонов, представленные в этом докладе, не служат для вас неоспоримым доказательством вреда смешанного способа сбора отходов?

Прием 8: комплимент

Чтобы подбодрить аудиторию, обязательно похвалите ее, сделайте ей прямой, неприкрытый комплимент.

Пример: Общаться сегодня с вами для меня было большим удовольствием. Не помню, когда в последний раз мне доводилось выступать для такой интересной и благодарной аудитории.

Прием 9: шутка

Чтобы оставить приятное «послевкусие» от своего выступления, особенно, если в вашей теме мало позитивного, пошутите в конце. Однако будьте осторожны! Шутка должна удачно вписаться в контекст. А лучше ее заранее продумать, чтобы не случилось казуса. Особенно хорошо воспринимаются аудиторией забавные истории, связанные лично с вами – пошутите о себе. Посмейтесь над собой вместе с вашими слушателями – и вам будут симпатизировать.

Пример: Когда-то школьником я мог выбросить мусор в парке, чтобы доказать, что я делаю то, что хочу… 30 лет спустя я начал собирать свои коробки и бутылки, чтобы доказать (и прежде всего самому себе), что я делаю то, что считаю нужным.

Ошибки завершения речи

Давайте теперь рассмотрим, как не стоит заканчивать свое публичное выступление:

1) Шутка, не относящаяся к вашей теме, может перечеркнуть все предыдущее выступление. Аудитория просто забудет то, о чем вы до этого говорили, и ваша цель не будет достигнута.

2) Никогда не извиняйтесь и не оправдывайтесь, например, за то, что не все охватили или утомили слушателя и так далее.

3) Если вы уже сделали вывод, больше ничего к нему дополнительного не вспоминайте, не делайте так называемых лирических отступлений после него, иначе «смажете» свое выступление.

4) Нельзя уходить, не завершив свой доклад.

5) Не заканчивайте негативом, у слушателей после вашей речи должны остаться надежда, оптимистичный настрой и вдохновение.

6) Избегайте шаблонной фразы «Ну вот и все, что я хотел сказать». Лучше просто поблагодарите аудиторию или используйте приемы, изложенные выше.

Завершение речи – одна из самых важных частей любого публичного выступления. Уделите ей должное внимание и вам удастся максимально эффективно донести до слушателей свою мысль, идею.

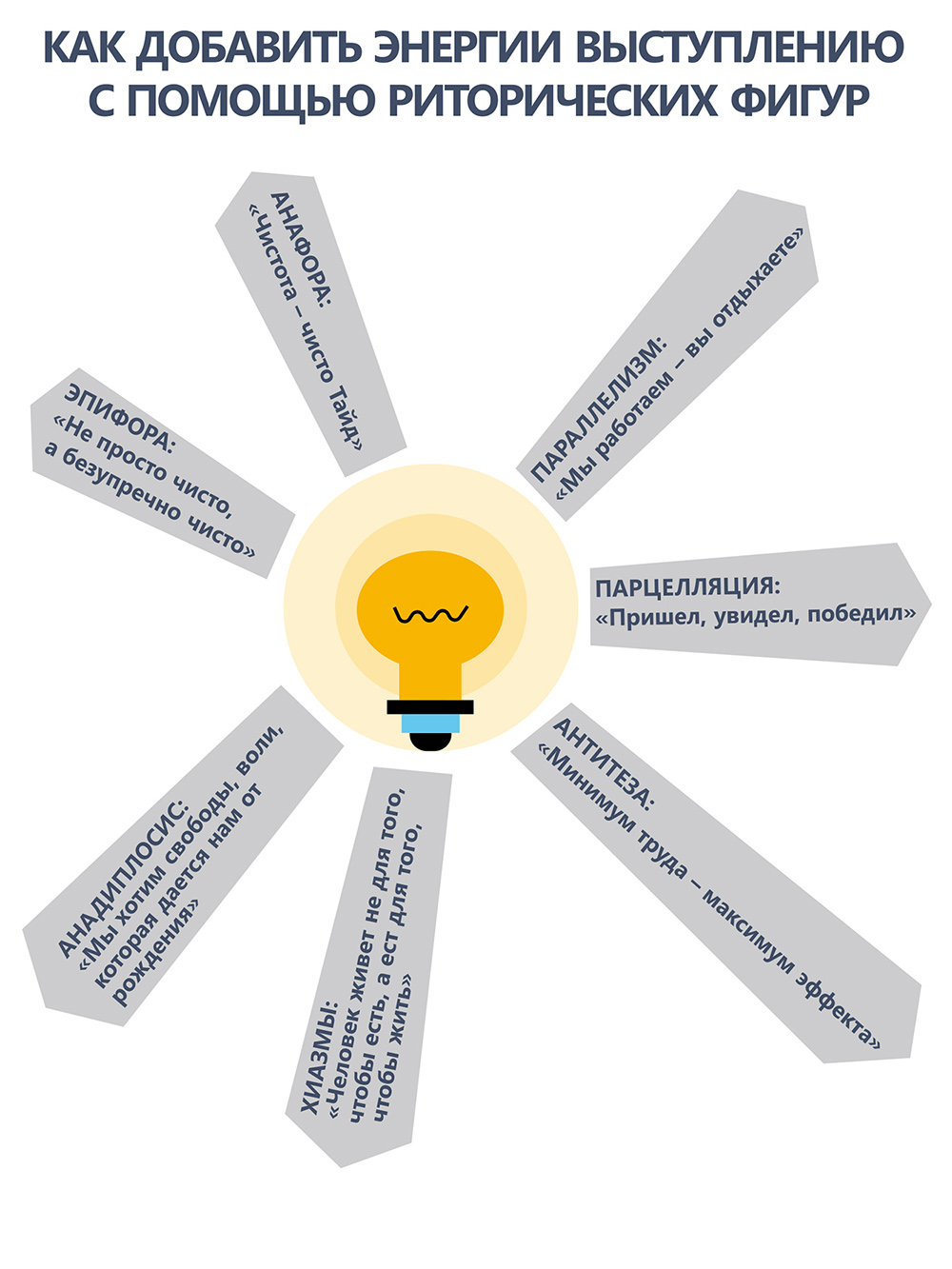

КАК ДОБАВИТЬ ЭНЕРГИИ ВЫСТУПЛЕНИЮ С ПОМОЩЬЮ РИТОРИЧЕСКИХ ФИГУР

Риторическая фигура – это средство усиления эмоционального влияния ораторской речи, основанное на применении синтаксических конструкций, которые отличаются от привычного использования. То есть, это специфические правила построения предложений, которые усиливают эмоциональность речи. Хотя фигур невероятно много, мы сосредоточимся на тех, которые являются самыми популярными.

1. Анафора

Один из самых популярных приемов, который вы найдете в почти в любой мотивационной речи. Для того чтобы создать анафору, вам просто необходимо сказать несколько предложений, которые начинаются одинаково. Например, слоган: «Больше обуви, больше историй».

Чем больше повторов вы делаете, тем эмоциональней будет казаться ваша речь. Но здесь необходимо быть осторожным. Специи делают вкус блюда более выразительным, но когда их много, то блюдо не хочется есть. Вам необходимо четко осознавать контекст, в котором вы делаете речь. Для классических выступлений достаточно двойной анафоры. При таких условиях она придаст энергии, при этом сам прием не очень будет бросаться в уши. Например, Мартин Лютер Кинг младший, произнося свою речь «У меня есть мечта», использовал эти слова для создания анафоры, при этом он повторил их семь раз.

2. Эпифора

Если в анафоре нам необходимо одинаковыми словами начинать предложения, то в эпифоре мы будем одинаково завершать их. Суть этого приема – продемонстрировать неотвратимость явления. Например: «Ослушаетесь меня – умрете, попробуете убежать – умрете, умудритесь еще как-нибудь меня достать… Угадайте? Умрете». (Из кинофильма «Отряд самоубийц»). Этот прием использовали при создании слогана стирального порошка Ariel: «Не просто чисто, а безупречно чисто».

3. Анадиплосис

Звучит название сложно и может порождать какие-то свои ассоциации. На практике же все просто – необходимо повторить слово или словосочетание на стыке конструкций. Например: «Мы хотим свободы, воли, которая дается нам от рождения.» А вот слоган Volkswagen Tiguan: «Жизнь – это игра. Игра вне правил и стереотипов».

4. Хиазмы

Суть этого приема заключается в том, чтобы сделать повтор, в котором ключевые элементы меняются. Звучит сложно, но на примерах будет ясно. Например: «Человек живет не для того, чтобы есть, а ест для того, чтобы жить» (жить – есть, есть – жить). Одной из самых известных цитат американского президента Джона Кеннеди является: «Не спрашивайте, что ваша страна может сделать для вас – спрашивайте, что вы можете сделать для своей страны.»

5. Параллелизм

Для создания этого приема необходимо, чтобы подряд шли несколько предложений (синтаксических конструкций, имеющих сходную структуру). Это сложный вид повтора, ведь здесь повторяют не отдельные слова, а построение предложения. «Цель конституционного правительства – сохранить Республику; цель революционного правительства – основать ее» – так говорил Максимилиан Робеспьер. Слоган Indesit «Мы работаем – вы отдыхаете».

6. Парцелляция

Для создания большей динамичности, оратор может говорить максимально короткими фразами. Это и будет парцелляция. Знаменитое «Пришел, увидел, победил» Юлия Цезаря является прекрасным примером этого приема.

7. Антитеза

Очень популярный прием для создания контраста между двумя понятиями. Например: «Лучшая подготовка к управлению – это не встречи в Уайтхолле. Лучшая подготовка к управлению – это слушать британский народ.». Из первой речи Гордона Брауна в роли лидера Лейбористской партии.

Теперь вы будете замечать риторические фигуры в выступлениях политиков, священников, преподавателей. Вполне возможно, что такими приемами пользуются ваши друзья, убедительность которых вас всегда поражала. А самое интересное, что, скорее всего, ваши друзья и не учили эти приемы; они неосознанно переняли их у других спикеров, которыми в свое время восхищались.

РАБОТА С ГОЛОСОМ И ИНТОНАЦИЯМИ

В риторике все фонационные и голосовые приемы произнесения текста называются техникой речи. Техника речи – это совокупность голосовых методик по использованию дыхания, дикции, тона и интонации, тембра, темпа и громкости речи.

Дыхание. Дыхание лежит в основе речи, так как звуки речи образуются именно при выдохе. Важно учиться дышать и развивать свой дыхательный потенциал. Все дело в том, что во время публичного выступления (монолога), в отличие от обычных ситуаций, вдох и выдох не равны: выдох гораздо длиннее вдоха.

Дыхание во время речи происходит так: после короткого и интенсивного вдоха следует пауза, напрягаются брюшные и грудные мышцы для удержания воздуха в легких, а затем происходит второй длинный выдох, проходящий через голосовые мышцы и образующий звуки нашей речи. Получается, что публичная речь требует, во-первых, большего количества воздуха, чем при обычном физиологическом дыхании, а во-вторых, умения экономно расходовать этот воздух во время произнесения слов. Чтобы этого добиться, нужно больше практиковаться.

Упражнение 1. Задувание свечей. Представьте, что вам нужно задуть 3 свечи. Наберите в грудь достаточно воздуха, и подуйте на каждую из трех воображаемых свечей. Теперь сделайте то же самое для большего количества свечей, и увеличивайте их количество постепенно: 4, 5, 6, 7. Как только вы почувствуете, что устали – остановитесь и отдохните. После этого попробуйте выпрямиться и вдыхать больше и глубже, задействуя мышцы диафрагмы (у нижних ребер), а выдыхать более спокойно и направленно. После этого повторяйте упражнение, пытаясь задуть больше воображаемых свечей, но ни в коем случае не перенапрягайтесь, иначе от недостатка воздуха у вас может закружиться голова.

Громкость. Сила голоса или его громкость – это характеристики, которые должен уметь варьировать любой хороший оратор. Причем одинаково необходимо умение говорить как громко, так и тихо. Умело оперируя параметрами громкости вашего голоса, вы сможете выделить самые важные места произносимой речи.

Основная проблема, которая возникает у обучающихся ораторскому искусству, связана с тем, как научиться говорить достаточно громко без большой нагрузки на голосовые связки. Обучение этому навыку кому-то покажется легким, а у кого-то может потребовать серьезных усилий и много времени, все зависит от ваших физиологических особенностей. Для достижения большой громкости без напряжения голосовых связок можно воспользоваться следующими универсальными рекомендациями:

• Замедлите темп вашей речи настолько, чтобы вы могли при необходимости использовать больше воздуха на каждый звук каждого слова. Дышите глубже (диафрагмой).

• Постарайтесь усилить резонанс (вибрацию звуков) в голосовых полостях: в носоглотке, гортани и грудной клетке.

• Старайтесь лучше и четче артикулировать (интенсивно использовать органы речевого аппарата), что будет способствовать лучшему восприятию вашей речи даже при отсутствии сильного голосового напряжения.

Дикция. Дикция – это важная составляющая произнесения публичной речи, которая заключается в способности отчетливо произносить звуки, слоги и слова. Чистота звучания речи зависит от правильной и активной работы артикуляционного аппарата. Дикцию можно сравнить с почерком: текст, написанный человеком с плохим почерком сложно читать, а речь, произнесенную человеком с плохой дикцией – сложно слушать, воспринимать. Существует целый ряд специальных упражнений, формирующих отчетливую дикцию.

Одним из самых популярных упражнений, которым пользуются все дикторы и ведущие, является произнесение скороговорок. Каждая скороговорка тренирует ваше произношение определенных звуков и сочетаний звуков.

1. Карл у Клары украл кораллы, Клара у Карла украла кларнет.

2. Выдра в ведро от выдры нырнула. Выдра в ведре с водой утонула.

3. На опушке в избушке живут старушки-болтушки. У каждой старушки лукошко. В каждом лукошке кошка. Кошки в лукошках шьют старушкам сапожки.

Интонация. Под интонацией подразумевают эмоционально-экспрессивную окрашенность голоса, способствующую выражению в речи говорящего его чувств и намерений. Интонация тесно связана с собственно голосовыми характеристиками и создается с помощью таких средств произнесения речи как увеличение или ослабление силы голоса, паузы, убыстрение или замедление темпа речи, протягивание звуков или ударение на определенные звуки. С помощью интонации можно выразить основные коммуникативные намерения: утверждение, вопрос, восклицание, побуждение. Бывает так, что интонация, с которой произнесены слова, гораздо важнее самих слов. Хороший оратор должен уметь владеть интонацией, делать логические акценты, повышать и понижать громкость голоса, тон или темп речи, а также делать необходимые паузы.

Для тренировки интонации хорошо подойдет чтение художественных (а особенно драматических) текстов вслух. При этом пробуйте повторять некоторые предложения несколько раз, пытаясь сделать это по-разному, с разной интонаций (можно использовать те же скороговорки).

Темп речи. Конечно, темп речи не является непосредственным свойством голоса человека. Но умение варьировать при необходимости скорость произнесения слов и фраз также можно отнести к основным навыкам ораторского мастерства. Важно понимать, что темп речи очень сильно связан со свойствами личности и поэтому зачастую с трудом поддается корректировке. Некоторые люди в силу своего характера, склада ума и привычек, говорят быстрее, другие медленнее.

Если вы испытываете трудности при произнесении речи в быстром темпе, эффективным решением для вас могут стать дыхательные упражнения и тренировка быстрого произнесения различных скороговорок. Однако быстрый темп речи не всегда выигрышно звучит и воспринимается аудиторией, а потому он подходит далеко не во всех случаях. Часто бывает так, что спокойная, медленная, обдуманная речь звучит гораздо убедительнее материала, отчеканенного скороговоркой. Кроме того, невысокий темп позволяет слушателям глубже вникнуть в суть поднимаемой проблемы, дает время проанализировать и усвоить сказанное.

Отличного эффекта можно добиться при смене темпа речи по ходу выступления: чтобы сделать важный акцент на определенной мысли, вам стоит всего лишь временно замедлить общий темп речи и произнести необходимую идею четко и медленно, или даже сделать перед этим небольшую паузу.

Паузы. Умение делать правильные паузы не менее важно, чем способность говорить быстро или медленно. Пауза во время произнесения производит такое же впечатление как и внезапный звук во время тишины, она привлекает внимание. Кроме того, после паузы новая мысль часто звучит убедительнее, чем непрерывная последовательность произносимых идей. Многие паузы в речи соответствуют структуре текста и расположению знаков препинания, но иногда паузы могут выходить за рамки письменной речи.

Паузы при произнесении речи могут быть следующими:

• Паузы хезитации при речевой импровизации – речевое колебание, связанное со спонтанностью речи, оно рождается непосредственно в момент речи, возникает проблема выбора речевых единиц (слов и грамматических структур) и планирования предложения в целом. Это тот случай, когда ваша мысль ускользнула, и вы ненадолго задумались над тем, о чем говорили ранее и хотите сказать в данный момент.

• Интонационно-логические, интонационно-синтаксические паузы необходимы для передачи интонации фразы и ее правильного смысла. Всем хорошо знаком банальный пример «казнить нельзя помиловать», в котором смысл фразы напрямую зависит от постановки паузы в правильном месте.

• Психологические паузы используются для смысловых и эмоциональных акцентов.

• Физиологические паузы обусловлены нашей особенностью произносить речь. Например, нам нужно вдыхать воздух для произнесения фразы и на этом вдохе возникает небольшая пауза, которая не имеет смыслового или иного оттенка.

• Ситуативные паузы связаны с тем, что мы не можем быть отделены от внешнего окружения. Пауза может возникнуть при неожиданном вопросе или внезапном громком звуке из зала. Эти паузы также являются частью нашего публичного выступления и возникают часто по объективным причинам, не зависящим от оратора.

Специалисты выделяют несколько общих правил эффективного использования пауз в речи:

1. Короткие паузы воспринимаются лучше длинных.

2. Только половина среднестатистических слушателей в состоянии как следует понять фразу, содержащую более 13-15 слов.

3. К тому же, одна треть всех людей, слушая четырнадцатое и последующие слова в рамках одного предложения, вообще теряет связь с его началом.

НЕВЕРБАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ – ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЖЕСТОВ И ПОЗ

Главный принцип поведения на сцене – общественно приемлемое поведение, при котором оратор чувствует себя свободно, естественно и уверенно. Если же вы пытаетесь сознательно контролировать свою позу, жесты и мимику в процессе выступления, вы рискуете выглядеть неловко, слишком напряженно и упустить другие более важные детали выступления, касающиеся его содержательной стороны.

Поза оратора напрямую зависит от личных качеств выступающего и обстоятельств произнесения речи. Если попытаться найти наиболее общие рекомендации относительно позы, можно процитировать слова Хайнца Леммермана о том, что «хороший оратор не является ни непоседой, ни столбом». Лучше всего, когда поза выступающего выражает спокойствие и уверенность, а его жесты свободны и хорошо координированы, а не небрежны и вызывающе хаотичны.

Итак, общие рекомендации к поведению во время выступления: быть естественным и вести себя адекватно ситуации. Например, рука в кармане не будет сильной помехой при деловой беседе внутри коллектива, но на презентации продукта для инвесторов она может выглядеть немного вульгарно. Попробуйте интуитивно представить себе позу человека, выступление которого вы сами захотели бы наблюдать и слушать, ваши внутренние ориентиры обязательно помогут вам подобрать уместную модель поведения на публике.

В специальной литературе по ораторскому искусству можно встретить следующие рекомендации относительно позы выступающего во время произнесения речи:

• Не держать руки в карманах (большинство ораторов успешно нарушают это правило)

• Не скрещивать руки на груди

• Не держать руки за спиной

• Не сутулиться, и наоборот, не слишком выпячиваться

Также лучше попытаться избавиться от некоторых вредных привычек, если они сильно выделяются на фоне вашего выступления. Некоторые люди часто пожимают плечами, качают ногой, кивают головой, снимают и надевают очки, поглаживают воображаемую бороду, дергают себя за ухо или вертят в руках различные предметы и т.д. Это не такая уж помеха, как может показаться на первый взгляд, но если вам кажется, что это мешает выступлению, отвлекает вас и слушателей от содержательного компонента речи, постарайтесь избежать этих навязчивых действий или переключиться на другие жесты.