полная версия

полная версияБедность как результат имитации братской дружбы

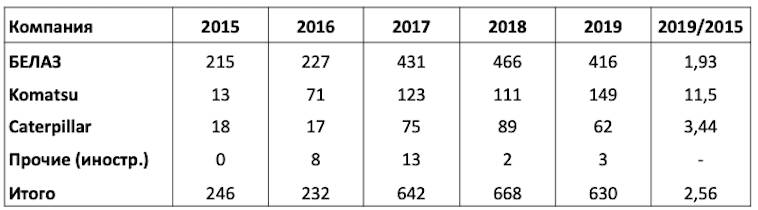

Табл. № 1. Данные поставок карьерных самосвалов грузоподъемностью 90-360 тонн в Россию в 2015 – 2019 годах.

Есть основания полагать, что эта тенденция будет развиваться. Концерн Катерпиллер в Тосно способен выпускать 300 самосвалов в год, продажи в 2019 году составили лишь 62 ед. Компания Коматсу поставила со своего завода в г. Ярославль на рынок России в 2019 году 149 самосвалов. При полном использовании производственных мощностей (450 ед.) две компании могут закрыть 70 % потребности России, оставив для БЕЛАЗа свободную нишу всего лишь в 200 машин. Самосвалы указанных фирм имеет более высокие эксплуатационные характеристики, чем продукция БЕЛАЗа. СМИ сообщают, что его машины, несмотря на наличие большого количества сервисных центров, имеют годовой пробег на уровне 100 тыс. км / год, техника указанных фирм – 160. Отмечена также существенная разница в сроках эксплуатации. При этом модели конкурентов имеют лучшее соотношение между грузоподъемностью и собственным весом машины, что обеспечивает им дополнительное преимущество за счет меньшего расхода дизтоплива. По указанным и другим причинам потребитель соглашается платить за технику иностранных фирм существенно более высокие цены, чем за продукцию БЕЛАЗа. К примеру, карьерный самосвал Комацу грузоподъемностью 220 тонн стоит 245 млн. руб., тогда как аналогичная машина БЕЛАЗ – 175 млн. руб. Наряду с потерей доли в сегменте техники с грузоподъемностью 90 тонн формируются условия для снижения спроса на самосвалы БЕЛАЗ грузоподъемностью до 60 тонн. КАМАЗ и Тонар подготовились к выпуску машин данного класса с соотношением грузоподъемности и собственного веса на уровне 2,22 – 2,02, тогда как у самосвала БЕЛАЗ с грузоподъемностью 45 тонн оно равно лишь 1,36. Ведущие мировые фирмы в целях снижения затрат и оздоровления обстановки в карьерах серийно производят самосвалы с использованием природного газа и СПГ. Затянувшиеся испытания аналогичных моделей БЕЛАЗа не дают ответа о сроках производства данной версии машин. В связи с этим ряд крупных российских компаний самостоятельно привлекают иностранных партнеров для перевода на природный газ действующего парка самосвалов БЕЛАЗ. Ведущие мировые производители тяжелых самосвалов (Hitachi, Komatsu) для снижения веса машин и сокращения расходов разработали технику с ДВС меньшей мощности, используемых лишь в зонах погрузки – выгрузки. При этом совместно с потребителями внедрили схему электрификации дорожных трасс карьеров с передачей электроэнергии через троллеи на самосвалы во время подъема и ее возврата при спуске машин. БЕЛАЗ еще далек от апробации в карьерах подобных проектов. При отставании в программах актуальных для потребителей БЕЛАЗ встал на путь утверждения себя в качестве мирового лидера в производстве самосвалов наивысшей грузоподъемности. Эта программа была осуществлена без достаточной маркетинговой проработки, изучения условий спроса. Она полностью изолировала производство новой продукции от российских поставщиков комплектующих. В 2013 году был выпущен первый опытный образец грузоподъемностью в 450 тонн. На нем был зарегистрирован мировой рекорд Гиннеса по грузоподъемности. С новой машиной связывались большие надежды на доминирование в сегменте сверхтяжелых самосвалов. В декабре 2014 года первый самосвал был запущен в работу на угледобывающем предприятии в Сибири. Для производства супермашин были вложены значительные инвестиции в новый сборочный корпус. Сверхмощный самосвал широко используется для доказательства мирового лидерства не только предприятия, но и Республики. В рекламных материалах указывается, что до настоящего времени никто из конкурентов не приблизился к данному уровню грузоподъемности. Но за прошедший период не нашлось потребителей, которые приобрели бы подобные машины. Пресса сообщает, что в 2018 году был выпущен образец №2, в 2019 году изготовлен (без кузова) образец № 3, в работе узлы образа № 4. За рекламным восторгом трудно понять причины того, почему эти машины до сих пор стоят на площадке завода. В отношении образца №1 в прессе можно найти сведения о «блестящих» технико-экономических показателях. Проскользнула информация о том, что на конец 2019 года он «пробежал» за 27134 мот часов 198437 км., то есть со средней скоростью 7,3 км. /час. Для пяти лет эксплуатации это достаточно скромные результаты. Отмечен также чрезмерно высокий расход топлива и заправочных жидкостей. Это следовало ожидать, так как соотношение грузоподъемности и собственного веса имеет минимальное значение – 1,152. К примеру, у карьерного самосвала Катерпиллер марки 798.АС грузоподъемностью 372 тонны, это соотношение составляет 1,48. Оригинальное для 2013 года решение об установки 2-х ДВС, с целью использования на холостом ходу одного двигателя, жизнь также поставила под сомнение в связи с тенденцией получения питания от троллей. Несколько источников указывают на то, что рост грузоподъемности карьерных самосвалов сверх достигнутого уровня целесообразнее связывать с многоосевыми платформами, аналогичными тем, которые производятся в РБ для транспортировки сверхтяжелых объектов. Серьезной проблемой для БЕЛАЗа стали отношения с иностранными поставщиками узлов новой машины. Часть из них отказалась из-за санкций от сотрудничества, другие существенно подняли цены. По самосвалу, цена которого определялась в 2013 году на уровне 6 млн. долл., сейчас в интернете присутствуют предложения на продажу за 12 млн. долл. Автор не является специалистом по данному направлению техники и, перечисляя указанные трудности, не может объективно спрогнозировать перспективу серийного выпуска новой машины. Но ясно одно, что работа над ней за прошедшие 10 лет повлекла значительные затраты. Сколько потребуется еще? По совокупности приведенной информации трудно ожидать, чтобы БЕЛАЗ сохранит позицию одного из самых доходных предприятий Республики. Но после событий 2020 года эта тема становится актуальной не только для РБ, но и для РФ. Что нужно сделать Союзному государству, чтобы БЕЛАЗ вернулся на позиции 2005-2013 годов по объему выпуска машин? Полагаю, что такие возможности есть. Надо принять меры для того, чтобы качество самосвалов БЕЛАЗ достигло и превзошло уровень его главных конкурентов (годовой пробег, срок службы машин, использование СПГ). При этом для снижения себестоимости поставщикам из России следует повысить качество материалов и комплектующих поставляемых БЕЛАЗУ, включая ДВС, генераторы, трансмиссии, металл. Необходимо наладить сотрудничество с угледобывающими предприятиями по ускоренному внедрению троллейного оснащения карьеров. Повышение эффективности техники даст основания для увеличения цен, приблизит конкурентоспособность БЕЛАЗа к уровню ведущих мировых компаний. Самостоятельно предприятие эту программу реализовать не сможет. Нужно разработать ее, включить в планы Союзного государства с указанием исполнителей – предприятий, Министерств и обеспечить льготным кредитованием. Прототип подобной программы обсуждался в начале века, я пытался найти ее следы. Но в итоге обнаружил информацию иного характера. Российские СМИ с восторгом сообщают, что КАМАЗ в содружестве с кузбасской угольной компанией «СДС – уголь» для импортозамещения техники БЕЛАЗ уже более 2-х лет работает над созданием карьерных самосвалов серии «Юпитер» грузоподъемностью 90 – 220 тонн. 50% средств для финансирования проекта – 400 млн. руб., было выделено Правительством России. Прототип самосвала грузоподъемностью 220 тонн по оценкам СМИ может быть создан в 2023 году. По соотношению грузоподъемность / собственная масса он должен быть близок к показателям аналогичной модели БЕЛАЗа -1,38. Производство ориентируется на выпуск 100 ед. в год. Политику Камаза можно охарактеризовать рифмованной строкой: «Разорив МАЗ, КАМАЗ, взялся за БЕЛАЗ». В прессе приводятся разные оценки данной программы. Одни уверены в ее успешной реализации, другие имеют противоположную точку зрения. Указывают на пример с транспортной платформой для сверхтяжелых объектов. КАМАЗ создал аналог, серийно выпускаемый Минским заводом колесных тягачей, но на производство ставить не стал. В этой ситуации возникает вопрос, как программа выпуска сверхтяжелых карьерных самосвалов повлияет на судьбу БЕЛАЗА. Тенденция замены карьерных самосвалов БЕЛАЗа грузоподьемностью до 60 тонн на новую линейку машин автозаводов России, выход на проектную мощность заводов Катерпиллер и Коматсу в сегменте карьерных самосвалов г/п 90 тонн уже ослабили позиции БЕЛАЗа. Реализация программы КАМАЗа в сегменте сверхтяжелых самосвалов могут еще более ухудшить имидж БЕЛАЗа еще до начала серийного производства новых машин на КАМАЗе. Но у нас нет гарантий, что он состоится. До событий 2020 года программу КАМАЗа по организации тяжелых карьерных самосвалов оправдывала непредсказуемость руководства РБ. Но сейчас она вступает в существенные противоречия с целями политической и экономической поддержки РБ. Что делать? Ответ на данный вопрос не дают 28 программ по сближению экономических условий РБ и России. Поиск его решения должен опираться на ясную программу не только экономической, но и политической интеграции двух стран.

4.4 Ростсельмаш – Гомсельмаш, есть ли на полях Союзного государства место 2-м компаниям?

В конце 70-х годов прошлого века для решения задач технического перевооружения животноводства в СССР было создано новое министерство – Минживмаш. К нему отошли часть предприятий Министерства тракторного машиностроения. Флагманами отрасли стали «Ростсельмаш» и «Гомсельмаш». В короткие сроки ростовчане освоили производство нового поколения зерновых комбайнов, гомельские машиностроители – большую номенклатуру сельхозмашин для производства кормов. Из них наиболее сложным в техническом отношении был самоходный кормоуборочный комбайн КСК 100. Он предназначался для работы на переувлажненных почвах Северо-Западных регионов с преимущественным использованием на скашивании и измельчении трав для приготовления силоса. У машины было много недостатков, в связи с чем в начале 80-х годов было принято решение об изготовлении техники нового поколения. За прототип был выбран кормоуборочный комбайн немецкой фирмы. Предполагалось внести в его конструкцию изменения, рекомендованные на основании опыта эксплуатации КСК 100. Планировалось, что конструкторская разработка новой машины и постановка ее на производство должны были завершиться в 1997 году. 32 тысячный коллектив Гомсельмаша под контролем ЦК КПБ вел работу в соответствии с утвержденным Минживмашем графиком. Неожиданно, весной 1986 года, после поездки в Австрию, секретарь ЦК КПСС по сельскому хозяйству В. Никонов приехал в Белоруссию, остановил работу над новой машиной и дал поручение руководству Белоруссии переориентироваться на создание роторного кормоуборочного комбайна – аналога австрийской машины. В. П. Никонов пользовался особым расположением М.С. Горбачева. Генсек был выдвинут в секретари ЦК, как реформатор сельского хозяйства страны. В. Никонов старался позиционировать себя в аналогичном статусе. В процессе серии «зубодробительных» совещаний выяснилось, что предлагаемый им комбайн предназначен для скашивания и измельчения на силос зеленой массы кукурузы. Ее сборы с 1 га значительно превышают урожайность трав, при этом кукурузные поля имеют более низкий уровень влажности, лучшие условия для проходимости комбайнов. Переход на новую, более тяжелую модель оставлял Северо-западные регионы СССР без современной техники. Об этом на совещании твердо заявили главный конструктор Гомсельмаша и директор региональной Машиноиспытательной станции. Это не остановило В. Никонова. Он пообещал, что при повторении возражений оба будут высланы в Сибирь. Не на каторгу, а на родственные предприятия. Времена изменились, главным лозунгом перестройки был девиз «Больше демократии, больше социализма». Через год В. Никонов был назначен Членом Политбюро ЦК КПСС. Руководитель Республики Н. Слюньков – бывший директор Минского тракторного завода, специалист высшего уровня в сельскохозяйственном машиностроении, понимая кто есть кто, не стал возражать В. Никонову. Его мудрый поступок был оценен по достоинству. В 1987 году он сел рядом с В. Никоновым в кресло кандидата Члена Политбюро ЦК КПСС. Полагая, что белорусы ранее не специализировались на данном направлении и не горят желанием выполнять его указания, В. Никонов добился назначения на должность главного конструктора «Гомсельмаша» инженера, работающего заместителем главного конструктора Ростсельмаша. Для ускорения работ по созданию нового комбайна ему было поручено включить в конструкцию новой машины максимум узлов, используемых в более тяжелых зерноуборочных комбайнах Дон. С учетом преимущественной ориентации нового кормоуборочного комбайна на скашивание зеленой массы кукурузы были внесены существенные изменения в идеологию его создания. До 1991 года массового производства новой машины наладить не удалось. Трагические 90-е годы еще более затормозили ее серийное производство. Ожидаемого увеличения объемов заготовки зеленой массы кукурузы не произошло. Для приготовления силоса из травы во многих областях России было налажено кустарное производство прицепных косилок. В связи с ограниченным спросом на тяжелые кормоуборочные комбайны, в целях спасения предприятия от банкротства в конце 90 – х годов Гомсельмаш начал осваивать производство зерноуборочных комбайнов. Благо, что к этому времени он ознакомился с устройством основных его узлов, в составе КБ сохранились специалисты, имеющие опыт разработки техники Ростсельмаша. В 1999 году был изготовлен первый образец зерноуборочного комбайна. В последующие 20 лет были осуществлены конструкторские работы и освоено производство комбайнов по всему ряду производительности и видам сельхозкультур. Началось прямое соперничество с Ростсельмашем. Для ускоренной организации производства комбайнов важнейшие узлы приобретались у ведущих мировых производителей. Двигатели ставились от Мерседеса. По принятой в РБ традиции новые комбайны сразу же были объявлены лучшими на постсоветском пространстве. В интернете появились восторженные отзывы белорусских механизаторов о том, что комбайн Гомсельмаша намолотил за час 40 тонн зерна, а машина Ростсельмаша на соседнем, аналогичном по характеристикам, поле собрала в 2 раза меньше. Половину зерна после нее осталось на поле и в соломе.

Для Ростсельмаша и его молодых собственников первые 20 лет после 1991 года были крайне сложными. Но в последнее десятилетие завод существенно продвинулся по повышению технических характеристик машин, по качеству изготовления, сервисному обслуживанию, стабильности производства. Два предприятие стали главными соперниками в борьбе за рынок России и СНГ. При этом каждая сторона указывала на то, что соперник получает большую помощь от своего Правительства. Приведу выдержку из беседы Генерального директора Ростсельмаша С. Бабкина, состоявшейся с корреспондентом газеты… в мае 2017 года. Вопрос: «Сегодня в риторике руководства как ассоциации «Росспецмаш», так и «Ростсельмаш» слышны претензии к белорусским властям на неравные условия конкуренции с российской техникой. В чём это выражается?». Ответ: «Белорусы вложили порядка полутора миллиардов долларов в налаживание у себя производства зерноуборочных комбайнов. Ещё 15 лет назад на «Гомсельмаше» их не собирали. Но вряд ли им разумно идти в те ниши, где позиции российских производителей достаточно сильны. Это не пойдёт на пользу ни им, ни нам. У них ведь есть другие ниши, та продукция, которая не производится в России или в большом дефиците здесь: техника для животноводства, для уборки корнеплодов, пищевая, строительно-дорожная техника. Почему-то инвестиции там идут не в трактора, а в комбайны. Тот же трактор «Беларусь», он как выглядел 30 лет назад, так и выглядит сейчас. А так получается, что они упорно создают конкурента «Ростсельмашу». Запускают роторный комбайн, какие производят и в Ростове. При этом они не пускают нас на свой рынок – ни одного комбайна «Ростсельмаша» в Беларуси не было продано, хотя именно они раньше преобладали на соседнем рынке. Параллельно они же субсидируют поставки своих комбайнов в Россию – аграрии их могут приобретать под 5 процентов годовых (российские комбайны субсидируются под 18 процентов годовых). Вопрос: «Не так давно президент Беларуси Александр Лукашенко признался, что в своё время говорил вам о желании купить «Ростсельмаш». Не считаете ли вы, что нынешней своей протекционистской политикой белорусская сторона побуждает вас купить «Гомсельмаш»?» Ответ: «Да, был такой разговор. Предлагались оба варианта – либо белорусская сторона покупает «Ростсельмаш», либо продаёт нам «Гомсельмаш». Но это ж не пачка сигарет, а крупный и дорогостоящий актив. Подобную сделку надо себе как-то объяснить. Какой смысл иметь не одно, а два предприятия, выпускающие, по сути, схожие продукты? Любой, кто станет во главе этой объединённой компании, вынужден будет перепрофилировать один из заводов».

Заочный обмен мнениями по данной теме продолжился в ноябре 2018 года. А. Лукашенко на встрече с работниками Гомсельмаша сказал: «Вы даже не думайте, что я пойду на какую-то обвальную приватизацию… Я не согласился даже с приватизацией с Россией. Почему? Потому что мы (ОАО "Гомсельмаш" – ред.) стали бы придатком «Ростсельмаш». А я этого не хотел. Они и сейчас это предлагают. А я знаю, какая будет отведена роль нашему предприятию. Вот и вся политика". 2018 год предприятие закончило с убытком в 84 млн. долл. Пришлось поддержать его внесением дополнительного капитала и возобновить поиск стратегического инвестора. В последующий 2019 год были осуществлены ряд мер для повышения привлекательности предприятия. При равном уровне выручки с показателями 2018 года и существенно возросших затратах в отчете была зафиксирована прибыль в размере 3,8 млн. долл. В начале 2020 года 26 февраля 2020 года Госкомитет по имуществу Беларуси объявил о проведении продаж ОАО "Гомсельмаш". В сообщении отмечалось, что к продаже на конкурсной основе предлагается 49,9% акций ОАО "Гомсельмаш" с сохранением в госсобственности пакета акций в размере 50 % + 1 акция. Стоимость пакета акций не указывалась. Предложение сопровождалось условиями, по которым объем инвестиций в основной капитал должен быть не менее $500 млн. При наличии выгодных предложений со стороны инвестора допускалась возможность продажи пакета акций до 75% "минус" 1 акция. (Интерфакс – Запад). Производственная программа 2020 года создавала предпосылки для повышения привлекательности предприятия. Выручка по сравнению с предыдущим годом увеличилась на 44%. Но инвесторов не нашлось. По итогам 2020 года пришлось устранять косметические операции в бухгалтерском балансе 2019 года и регистрировать убытки, возникшие в 2020 году. Их размер составил 258 млн долл. При этом просроченная задолженность со сроками, превышающими 12 месяцев возросла, вдвое и приблизилась к 30 млн. долл. Для сохранения производственной деятельности предприятия государству пришлось в 2020 году предоставить дополнительные взносы в размере 145 млн. долларов. Неудовлетворительное финансовое положение Гомсельмаша усугубляется практически полным износом основных средств.

В отчете по МСФО за 2020 год приведены следующие данные (млн. долл.):

Полагаю, инвесторы из данных цифр поняли, по каким причинам балансовая стоимость предприятия снизилась до 11, 0 млн. долл. Но не только это могло повлиять на их отрицательное решение. Очень серьезным фактором для оценки является проблема сбыта продукции.

Годовой выпуск зерноуборочных комбайнов Гомсельмаш колеблется на уровне 2000 ед. в год. В лучшие годы 70% указанного количества продавались в России. Но ситуация крайне неустойчивая. В 2018 году ее потребители приобрели 1312 единиц, в 2019 – 228 ед. При этом цены на белорусские комбайны, несмотря на высокую долю импортных комплектующих, были в 4 раза ниже стоимости техники из Германии и Бельгии. Потребители России приобретают в среднем по 6000 комбайнов в год. Зерновые комбайны выпускаются тремя предприятиями: в Ростове, Красноярске и Владимире. Флагман отрасли Ростсельмаш способен выпускать 8 тыс. ед. в год. Импорт зерновых комбайнов из дальнего зарубежья колеблется на уровне 600 ед. Минсельхоз России не был удовлетворен данным уровнем превышения предложения над спросом.

Ведомство нашло оригинальный способ решения спора между Ростсельмашем и Гомсельмашем за большую долю рынка. Оно оказало содействие немецкой фирме Клаас в создании «под боком» у российского флагмана в Краснодарском крае завода по производству комбайнов. Фирма в короткие сроки завершила работы первого и второго этапа, в настоящее время способна осуществлять на согласованном (читай – низком) уровне локализации сборку 7 машин в сутки, то есть 2000 – 2500 ед. В результате, комбайны Госсельмаша должны отвоевать себе место под солнцем на рынке, на котором расчетное предложение превышает сложившийся спрос в 2 раза. Даже при наличии у гомельских инженеров «семи пядей» во лбу, приобретении наиболее сложных узлов по импорту у ведущих западных фирм, продаже комбайнов по низким ценам с рассрочкой более, чем на год, эту задачу решить коллективу не под силу. Но инвесторы будут учитывать и более серьезные риски. Колебания А. Лукашенко относительно статуса РБ (братское для России государство или коммерческий партнер) порождают опасения о том, что Россия предложит партнеру – РБ, поставлять технику на свой рынок на общих условиях. При этом продолжит привлечение в данный сегмент новых производителей. Прецеденты уже созданы. Фирма Клаас в Краснодаре с 540 работниками способна из узлов, доставляемых из Германии, собирать 2000 комбайнов, то есть столько же изготавливают 12000 сотрудников Гомсельмаша.

Оптимизма потенциальным инвесторам Гомсельмаша не добавляет быстрый рост потенциала и авторитета Ростсельмаша. Предприятие освоило всю линейку комбайнов. В Интернете приводится много отзывов их российских покупателей. По аналогии с отзывами белорусских механизаторов «наши» слагают гимны об отечественной продукции. Их сравнение не дает возможности определить лидера. Но ответ на этот вопрос дает анализ финансовых отчетов 2-х предприятий. Ростсельмаш довел годовую выручку до 1037 млн. долл. Она в 4 раза превысила показатели соперника. Стабильно имеет валовую прибыль на уровне 41% от себестоимости, показатели Гомсельмаша в два раза ниже (19-15%). По итогам 2019 года ростовчане имели чистую прибыль 80 млн. долл., в 2020 году – 112 млн. долл. Стоимость основных фондов Ростсельмаша выросла до 2,3 млрд. долл. Освоив производство комбайнов, предприятие, за счет переноса производства с приобретенного в Канаде завода, форсирует выпуск с/х тракторов. Задачи по доведению уровня техники до лучших зарубежных образцов и углублению локализации производства остаются актуальными для Ростсельмаша. Это подтверждают низкие объемы прибыли при высоких ценах на комбайны. Но приведенные цифры дают основания полагать, что перед предприятием не стоит вопрос «Быть или не быть». При этом поручать ему «брать на буксир» Гомсельмаш нельзя. Динамично развивающееся предприятие замедлит свой рост, а возникшая супер-монополия станет тормозом развития отечественного комбайностроения. Не предприятие – конкурент Гомсельмаша, а два государства должны решать его судьбу.

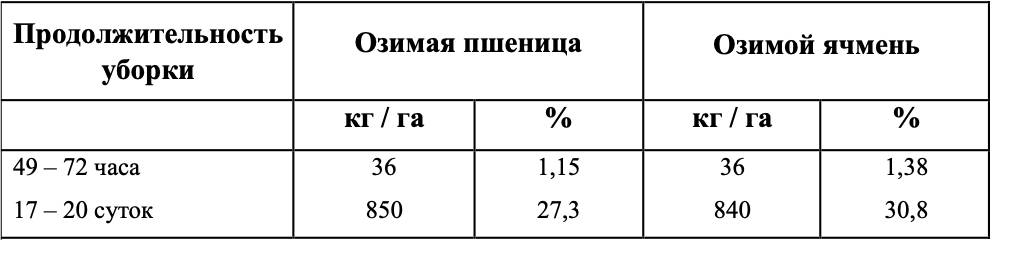

Какой идеологией можно было бы руководствоваться при этом? Ознакомимся с мнением Ю. Цуканова – одного из специалистов агропромышленного предприятия восточного Крыма, опубликованным в январе 2017 года: «Наше хозяйство в процессе своего исторического развития накопило чуть больше 12 тысяч гектаров пашни. По России средняя урожайность зерновых примерно 20-25 ц/га. Оказывается, её без проблем, как и в нашем хозяйстве можно поднять на 30%, что в масштабах страны даст не с гордостью воспетые 103-106 млн. тонн зерна, а заслуженные 130-140 млн. тонн. А нужно для этого всего лишь малость, вовремя провести уборку». Далее он приводит данные кандидата технических наук А. А. Демко по потерям зерна в кг и % от выращенного урожая в зависимости от сроков уборки.

Табл. 2. Данные о потерях зерна в зависимости от продолжительности уборки.

В развитие этой темы журнал «Эксперт» сообщает, что средняя нагрузка на 1 комбайн в Германии составляет 33 гектара в сезон, в Америке, за счет широко распространенной сезонной миграции отрядов комбайнеров, достигли показателя – 68 га. Эти страны проводят уборочную кампанию с минимальными потерями. По данным Госкомстата Россия – мировой рекордсмен. В стране один комбайн за сезон собирает урожай с 423 гектаров. Уборочная компания во многих субъектах продолжается больше месяца “ до снега”. Мы удивительны в своем выборе объектов для государственной гордости. Рапортуем о том, что через 40 лет добились повторения рекорда по валовому сбору зерна. То есть гордимся 40 годами застоя. Но молчим, что есть реальные возможности увеличить ежегодные сборы зерна за счет сокращения потерь на 25 млн. тонн. Сегодня на мировом рынке они стоят 7,5 млрд. долл. Очевидно, анализ Ю. Цуканова возник в связи с тем, что за три года после вхождения его хозяйства вместе с Крымом в Россию, он еще не проникся напыщенной гордостью руководителей агропрома страны за рекорды по всем направлениям.