Полная версия

На Кавказе меня встречал Лермонтов

Это очевидные для них параллели в романе между Грушницким и Мартыновым, но не очевидны для современников, да простят меня всё те же лермонтоведы.

Находка Анатолия Полозенко дала мне толчок открыть и для себя многое в этой теме, надеюсь, и другим это будет интересно. Разве живой персонаж (Мартынов) и книжный (Грушницкий) не схожи в своей ограниченности и заносчивости?

А как вырисовывает Грушницкого (подразумеваем Мартынова) Лермонтов в начале второй части «Княжны Мэри»? На двух страницах идёт описание: «Он довольно остёр, эпиграммы его часто забавны, но никогда не бывают метки и злы: он никогда не убьёт одним словом; он не знает людей и их слабых струн, потому что занимался целую жизнь одним собою. Его цель – сделаться героем романа…»

И далее: «Я его понял, и он за это меня не любит, хотя мы наружно в самых дружеских отношениях».

И ещё: «Я его также не люблю: я чувствую, что мы когда-нибудь с ним столкнёмся на узкой дороге, и одному из нас несдобровать».

Вот она – предтеча трагического финала, одна из бусинок на тоненькой ниточке, которая, не выдержав, в итоге порвалась.

Мартынов – однокашник Лермонтова по Юнкерской школе. Все говорят, что они друзья. Так ли это?

То было в их раннем знакомстве и общении, сводившемся к вынужденному сосуществованию в учебном заведении, которое могло перерасти в иное качество во взрослых отношениях.

Н. С. Мартынов

Однако поняв, что они совершенно разные, какое-то время оба ещё сохраняли видимость дружбы.

Если бы они навсегда разошлись на жизненных дорогах, всё закончилось бы для каждого лишь милыми воспоминаниями.

По воле художника Лермонтова, с Печориным и Грушницким произошло то, что произошло в романе «Герой нашего времени», но с реальными людьми судьба сыграла свою роковую роль, приняв почему-то сторону Мартынова…

Волею судьбы, поскольку я заинтересовался этой версией, в дальнейшем, естественно, не смог поставить точку, все более углубляясь в эту тему. И не заметил сам, как она заинтересовала меня по мере дальнейшего ее исследования.

Посему, перейдём к дуэли и к месту её проведения, потому что здесь тоже есть несколько нюансов.

О причинах дуэли рассказал сам Николай Мартынов.

Его слова, сказанные писателю А. Игнатьеву, который служил в посольстве во Франции, можно найти в книге Андрея Кончаловского.

На вопрос о том, зачем он убил «солнце русской поэзии», и не стыдно ли ему за это, Мартынов сухо ответил, что, если бы тот лично знал Лермонтова, то никогда не задал бы подобного вопроса.

Мартынов утверждал, что поручик был просто невыносим, и если бы тогда на дуэли он промахнулся, то непременно убил бы его потом.

По его мнению, когда поэт появлялся в приличном обществе, его единственной целью было всем портить настроение(!). Все веселились, танцевали, а Лермонтов усаживался где-то в уголке и начинал хохотать над кем-то, посылать записки с отвратительными эпиграммами.

В результате – получался скандал. Кто-то обязательно рыдал, а у остальных присутствующих портилось настроение.

Приведённый комментарий похож на правду, если смотреть на это глазами Мартынова, глазами убогого существа, зацикленного на величии собственной персоны. Еще этот комментарий похож на реабилитацию самого Мартынова А. Игнатьевым, почему-то озаботившимся его особой и принявшем его переживания, а не страдания оболганного и опального поэта.

Последнее время всё чаще слышатся подобные высказывания. Они же чаще обращают внимание на автора этих высказываний, экстравагантностью написанных комментариев с претензией на исследование, нежели направлены на поиск истины.

Снова и снова выпячивается «несносный» характер Лермонтова. При этом пишут, что Мартынова трудно винить в неискренности. На взгляд самих его защитников он был не очень умён, и позволил другим сделать себя орудием убийства приятеля.

И.Васильчиков, рисунок Г. Г. Гагарина, 1839 г.

Вот некоторые известные сведения о дуэльном кодексе и нравах того времени: «В царствование Николая I дуэли, расценивались, как умышленное смертоубийство и были запрещены. Их участники подлежали лишению всех прав на состояние и ссылке на каторжные работы. Тем не менее, дуэли случались постоянно, более того, самые громкие российские дуэли состоялись именно при Николае I.

Подобный поединок считался благородным средством удовлетворения чести. На дуэльные правила, принятые в России, большое влияние оказал кодекс графа Шатовиллара, разработанный во Франции в 1836 г. и определявший правила и порядок выработки секундантами соглашения между противниками, организацию поединка, обязанности и права секундантов и дуэлянтов, разновидности дуэлей на шпагах и пистолетах, наказания за нарушение условий поединка.

Многие исследователи отмечают, что в России дуэли отличались исключительной жестокостью: дистанция между барьерами обычно составляла 10-15 шагов (около 7-10 м), поединки проводились без секундантов и врачей, «один на один».

Вот другое мнение: «В советское время распространен был взгляд, что Лермонтова, как и Пушкина, убили по приказу или, по крайней мере, с согласия императора Николая I.

Поклонники конспирологии, во всем усматривающие заговор, склонялись к мысли, что на дуэли Лермонтова и Мартынова тайно присутствовал наемный убийца – то ли казак, то ли горец, выстреливший из кустов одновременно с Мартыновым.

Первым в 1930-х гг. эту версию высказал директор пятигорского музея «Домик М. Ю. Лермонтова» С. Д. Коротков.

Затем, уже после войны, ее подхватил К. Г. Паустовский, написавший повесть «Разливы рек», заканчивавшуюся фразой: «Последнее, что Лермонтов заметил на земле – одновременно с выстрелом Мартынова ему почудился второй выстрел из кустов под обрывом, над которым он стоял». (Трудно принять это за правду, скорее, это художественный вымысел писателя – А. Г.).

Через 30 лет князь Васильчиков в своей «оправдательной» записке будет утверждать как раз обратное: «Лермонтов не стрелял вообще, а стоял с поднятым пистолетом в правой руке, согнутой в локтевом сгибе, как это делают опытные дуэлянты».

То же самое говорится и в протоколе, цитирую: «1841 года Июля 16 дня, Следователи: Плац-Маиор Подполковник Унтилов, Пятигорского Земского Суда Заседатель Черепанов, Квартальный Надзиратель Марушевский, и Исправляющий должность Стряпчего Ольшанский 2-й, пригласив с собою бывших Секундантов: Корнета Глебова и Титулярного Советника Князя Васильчикова, ездили осматривать место, на котором происходил 15-го числа, в 7 часу пополудни, поединок.

Это место отстоит от Города Пятигорска верстах в четырех, на левой стороне Горы Машухи, при ее подошве. Здесь пролегает дорога, ведущая в Немецкую (Николаевскую) Колонию.

М.П. Глебов

По правую сторону дороги образуется впадина, простирающаяся с вершины Машухи до самой ее подошвы; по левую сторону дороги впереди стоит небольшая Гора, отделившаяся от Машухи.

По данному Секундантами знаку они подошли к Барьеру. Маиор Мартынов, выстрелив из рокового пистолета, убил Поручика Лермантова, не успевшего выстрелить из своего пистолета».

Стоит заметить, что вскоре после дуэли нашлось много людей, обвинявших Мартынова, и столь же много людей его оправдывавших. Например, И. А. Арсеньев вспоминал:

«Как поэт, Лермонтов возвышался до гениальности, но как человек, он был мелочен и несносен.

Эти недостатки и признак безрассудного упорства в них были причиною смерти гениального поэта от выстрела, сделанного рукою человека доброго, сердечного, которого Лермонтов довел своими насмешками и даже клеветами почти до сумасшествия. Мартынов, которого я хорошо знал, до конца своей жизни мучился и страдал оттого, что был виновником смерти Лермонтова… »

Мнение, замешенное на симпатии Арсеньева к Мартынову, как старому знакомому, субъективно.

Никто не говорит, что Лермонтов был ангельского характера, но никому больше в голову не пришло вызывать его за эксцентричность на дуэль, кроме заносчивого и самолюбивого Мартынова.

До сих пор появляются оправдательные монографии, книжки, конечно, с оговорками, что Мартынов виноват, но он не виноват… не хотел, его подвели к этому сложившиеся обстоятельства, злой рок…

Что касается, так называемого места дуэли, определённого в 1881 году, спустя сорок лет после трагического события, специально утверждённой комиссией, якобы, на основании воспоминаний старожилов Пятигорска, они не точны, место дуэли указано приблизительно, и большинством специалистов не признаётся.

Место, обнаруженное позже, отвечает всем описаниям живых участников дуэли. То же самое отмечено выше черным по белому в протоколе от «184 г. Июля 16 дня».

Ну хорошо, если это так сложно признать современным бюрократам, чтобы не переносить памятник (моё мнение): пусть остаются обе версии.

Есть ли принципиальная разница, где был убит поэт? – Думаю, есть! В таком деле не может быть «мелочей». Дуэльное «Дело» вызывает противоречия, оно состряпано наспех и со слов заинтересованных людей – секундантов, так или иначе предавших друга, оболгавших его после смерти, дрожащих за свою шкуру и участника дуэли Мартынова.

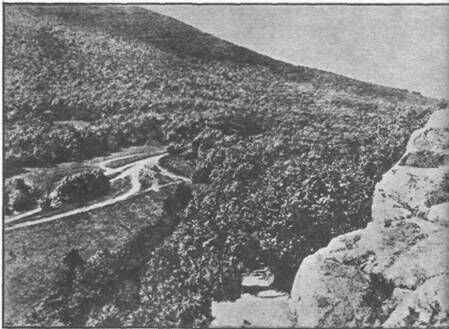

Развилка из семи дорог – подлинное место дуэли

М. Лермонтова и Н. Мартынова.

Фото И. Ланге (1988 г.)

В крайнем случае, можно бы обе версии уравнять «в правах», рассматривая одну, как первоначальную (но ошибочную) и вторую – наиболее достоверную. Это было бы справедливо даже с практической стороны, интересней для экскурсантов, которые, послушав обе версии, решили бы сами, какая из них вернее.

Для этого потребовалось бы всего лишь проложить маршрут к «неофициальному» месту дуэли, где установить хотя бы памятный камень с табличкой, и написать примерно такие слова: «Место схождения семи тропинок у восточной стороны Перкальской скалы. Здесь, по одной из версий, в 1841 году, 15 июля (по-старому стилю), 27 июля (по новому) великий русский поэт и писатель, поручик Тенгинского пехотного полка Михаил Юрьевич Лермонтов был убит на дуэли отставным майором Н. С. Мартыновым.

Секундантами были – титулярный советник князь Васильчиков А. И., корнет Глебов М. П., капитан Столыпин А. А. и корнет князь Трубецкой С. В. (двое последних – предположительно)».

В книге Сергея Чекалина «Наедине с тобою, брат» приведена фотография перекрёстка тропинок у скалы. На снимке кажется, что перекрёсток где-то вдалеке, на самом деле, всего какие-то метры отделяют его от подъёма на вершину Перкальской скалы.

И современный снимок этого же места, впереди виднеется вершина Машука. Пейзаж за 28 лет сильно изменился.

На снимке Чекалина виден овраг, с которого якобы стрелял подсадной казачок. Прошло более полутора веков, но мало что изменилось на этом месте.

Снимок с вершины Перкальской скалы в наши дни.

Фото автора, 2016 г.

И, если действительно пятигорская земля приняла здесь пролитую кровь Лермонтова, то очень жаль, что по сей день это место не отмечено памятным знаком. Установка его выразила бы дань уважения людям, оставившим заметный вклад в дело исследования истины, и принесла бы практическую пользу, признав ее, как равную или наиболее вероятную.

Еще лучше, если бы к этому месту обустроили терренкур, пролегающий от памятной стелы к Перкальской скале и вокруг ее.

Место здесь изумительное: с вершины скалы открывается панорамный вид на Машук и Бештау, на дорогу, ведущую в сторону Иноземцево (бывшая Николаевская/Немецкая колония) и на дорогу в долине, пролегающей в сторону Железноводска.

Эти окрестности находятся примерно в 500 метрах от памятника официальной версии дуэли. Всё рядом, люди могли бы посещать их «на законных основаниях».

Об истинном месте дуэли упоминает в своей книге краевед С. Чекалин. По его версии всё обстояло так: «По расчётам и первоначальным показаниям участников событий, в пяти метрах от дорожки есть глубокий овраг, сохранившийся до сих пор, тут когда-то росли кустарники, при желании, отлично маскирующие возможного подсадного убийцу».

Это место как раз и заснято Чекалиным, ракурс – часть Перкальской скалы, с захватом её верхней части. И отчетливый рисунок семи дорог.

Такой же версии придерживаются многие из моих товарищей.

Лермонтов во время дуэли стоял лицом на север (спиной к Машуку) в положении полуоборота, как указано в документах, и находился выше Мартынова, поскольку здесь естественный подъем.

Существуют разногласия по траектории пули. Очень странно, что она, войдя в районе кармана брюк поручика, затем, срикошетив от броши, пошла под седьмое ребро

справа до пятого межреберья слева.

Это очень крутая траектория. Пуля выпущена практически с одного уровня расположения дуэлянтов. Трудно представить, что Мартынов был значительно ниже своего визави.

Почему же она прошла таким путем?

По моим размышлениям, могла быть, к примеру, такая ситуация: Мартынов ещё не целился, а лишь поднимал пистолет. В это время запнулся и непроизвольно нажал на курок, выстрелив, что называется, «от бедра».

Рука внизу, а дуло пистолета задрано вверх, пуля, угодив в брошь в кармане, изменила еще больше траекторию и создала такой немыслимый угол прохождения: от правого подреберья, через легкое, минуя сердце и выйдя со спины в районе лопатки.

Сколько нестыковок, непрофессионализма в посмертном «Деле» о гибели поэта?!

Теперь полагают, что было сознательное запутывание следствия, тогдашние Пинкертоны, не проведя должного расследования, сознательно сокрыли многие улики и факты. И эта преступная халатность устроила всех…

Ушедший из жизни в столь юном возрасте, но оставивший неизгладимый след в русской литературе, Лермонтов притягивает к себе непостижимой силой личности. И потому до сих пор не дают покоя обстоятельства смерти великого поэта многим людям.

«Особо одаренным» кажется, что вот и они нащупали ниточку, новую подробность в этой потрясающей истории жизни и смерти, словно написанные свыше специально для бесконечных Холмсов-Пуаре.

* * *

После нашего разговора с Анатолием Полозенко, я долго раздумывал: браться за этот очерк или нет, как вдруг организовалась группа по проведению экспедиции на место дуэли Лермонтова к Перкальской скале. Иначе говоря, руководитель «Кавказского горного общества» Александр Сергеевич Кругликов предложил желающим творческим людям совершить этот небольшой поход.

И вот мы, почитатели поэта из разных городов Кавминвод, прекрасным майским днём отправились к сакральному месту.

В эту пору листья на деревьях уже распустились, подросла густая трава, светило яркое солнце, в кустах заливались птахи. Девственность природы совсем рядом с урбанизированной кипучей жизнью южного города, сюда доносится шум трассы и железной дороги, пролегающих в нескольких сотнях метров, звуки сигналов, но в заповедном этом урочище все располагает к торжественности момента и напоминает о застывшей вечности.

Мы почтили память поэта и, запечатлевшись у памятной стелы на гаджеты, группой отправились по центральной аллее с асфальтовым покрытием, имеющей направление с юго-запада на северо-восток.

Дошли до бетонного столбика с цифрой «26», свернули на север и по наклонной тропинке, метров через сто, вышли на перекрёсток семи дорог.

Рядом высилась заросшая кустарником и деревьями Перкальская скала.

Забравшись всем табором на нее, мы полюбовались окрестностями, сделали снимки окрестностей и скалы примерно в таком же ракурсе, как это видится с фотографии И. Ланге, приведенной писателем Чекалиным в книге «Наедине с тобою, брат» (Ставропольское книжное издательство, 1988 год).

Спустившись с другой стороны скалы и найдя удобное местечко в тени деревьев и кустарников, расположились полукругом у старого кострища.

Как руководитель данной экскурсии, Александр Кругликов предложил вспомнить о поэте, почитать стихи.

Предварительно он озвучил некую версию дуэли, поддерживаемую им, ссылаясь на одну из семи книжек автора А. Герасименко, под названием «Невольник чести».

В ней высказана совсем уж фантастическая гипотеза, заключающаяся в том, что «Лермонтов, подъехав на коне к намеченному месту дуэли, встретил уже ждущего его Мартынова «при полном параде», то есть в той же черкеске и с кинжалом на боку.

Такой «прием» вызвал похожую шутку Михаила Юрьевича в духе «горца с длинным кинжалом».

Вспылив, Мартынов подошел и, обуреваемый обидой, выстрелил в седока на лошади.

Отсюда, мол, такая траектория пули и страшная рана…

Казалось бы, убедительно, но версия страдает одним существенным недостатком, она не учитывает законы чести того времени.

По-моему, будь он хоть трижды негодяем, но так опустить себя в глазах общества Мартынов не мог.

Это потом, под страхом наказания, секунданты и убийца могли заключить корпоративное соглашение, условившись всячески порочить имя бывшего друга и офицера.

Они же считали себя порядочными людьми, хотя сами с трудом верили в собственное сочинение, понимая двусмысленность положения, в которое себя поставили.

Их жалкие оправдания могли еще слушать родственники, друзья, но далеко впереди маячил грозный суд вечности…

И пусть мы так и не узнаем до конца правды свершившегося, время уже осудило это неблаговидное деяние, поставив на участниках того события навсегда клеймо Убийц Великого Поэта!

На эту экскурсию А.С. Кругликовым была приглашена лермонтовед-любитель И. Н. Чупина из Железноводска.

Как работник санатория и экскурсовод, она часто сопровождала отдыхающих детей на экскурсии по Лермонтовским местам, в том числе и на место дуэли.

«Чтобы быть во всеоружии, – поведала она нам, – пришлось основательно проштудировать очень много источников о Лермонтове. И что удивительно, тут у меня, как и у Михаила Юрьевича, не обошлось без мистики.

Мне, много размышлявшей над прочитанным материалом о поэте, не давала покоя мысль, что, будучи не специалистом, в моем рассказе о Лермонтове будто бы недостаёт какого-то звена, а, значит, я не имею морального права рассказывать детям о таких вещах.

Это звено – собственная позиция по обширным данным о поэте, о версии дуэли, к которой склонялась бы я сама.

Чем больше я погружалась в тему, тем яснее казалось, что должен быть некий ключ, от чего надо отталкиваться в рассказе детям.

Но где этот ключ? Это мучило меня, не давало покоя. И вдруг во сне, как Дмитрию Менделееву, который таким образом открыл свою периодическую систему элементов, пришла подсказка в двух словах: «рана Лермонтова».

Не поняв значения этих слов, которые меня упорно не отпускали, я решила набрать эти слова в поисковике компьютера.

Каково же было мое удивление, когда он выдал информацию, в общем-то, разрешившую многие мои сомнения».

Скажу, как автор этого эссе, я сделал то же самое: набрал два этих «магических слова». Открылся сайт, почитав материал, я решил привести из него кое-что здесь с некоторыми сокращениями.

Официальная точка зрения литературоведов указана в Лермонтовской энциклопедии: «Лермонтов скончался, не приходя в сознание, в течение нескольких минут».

Подобная точка зрения базируется на материалах сфальсифицированного следствия и рассказах секунданта Мартынова – Михаила Глебова.

Данная версия о почти мгновенной смерти Лермонтова после выстрела противника была чрезвычайно выгодна не только Глебову, но и всем секундантам, ибо:

а) снимала с них ответственность за то, что они не побеспокоились о приглашении доктора на дуэль (при мгновенной смерти доктор не нужен);

б) оправдывала их нерасторопность, приведшую к тому, что Лермонтов четыре с половиной часа пролежал в поле под дождем без оказания помощи (не все ли равно, когда убитого привезли бы в Пятигорск?).

Однако существует и противоположная точка зрения, утверждающая, что поэт жил значительно дольше, как минимум, в течение четырех часов после ранения.

Приведем показания Мартынова из материалов следствия: «От сделанного мною выстрела он упал, и хотя признаки жизни еще были видны в нем, он не говорил.

Я отправился домой, полагая, что помощь может еще подоспеть к нему вовремя».

Таким образом, Николай Соломонович сбежал от живого Лермонтова, уверяя позже, что он поспешил за медицинской помощью, желая спасти Лермонтова от смерти.

Утверждение, что Лермонтов умер в ближайшие минуты после ранения, идет вразрез с приказанием коменданта Пятигорска В. И. Ильяшенкова, распорядившегося отправить привезенного с места дуэли поручика… на гауптвахту.

Не мог же комендант быть таким глупым, как это объясняют современные лермонтоведы. Человек, дослужился до звания полковника, много лет руководил военной и гражданской администрацией города.

Скорее всего, Ильяшенков, отдавая приказ, был уверен из докладов (плац-адъютанта А. Г. Сидери, секундантов или свидетелей дуэли), что Лермонтов еще жив. И он наверняка был жив, если так утверждал плац-адъютант.

Лишь когда поэта подвезли к помещению гауптвахты, то убедились, что он уже мертв.

В современной литературе старательно замалчивается показание слуги Лермонтова, молодого гурийца Христофора Саникидзе: «При перевозке Лермонтова с места поединка его с Мартыновым (при котором Саникидзе находился), Михаил Юрьевич был еще жив, стонал и едва слышно шептал: «Умираю»; но на полдороге стонать перестал и умер спокойно».

Один из первых биографов поэта П. К. Мартьянов, лично беседовавший с домовладельцем квартиры Лермонтова В. И. Чиляевым и другими лицами, жившими в Пятигорске в год дуэли, утверждал, что поэт умер уже в Пятигорске, когда его возили по городу.

Наконец, и некоторые ученые, например, профессор С. П. Шиловцев4, с точки зрения характера ранения, подвергают критике официальный взгляд, что Лермонтов умер, якобы мгновенно на месте поединка, и предполагают, что раненый жил еще несколько часов после выстрела убийцы. (…)5

По дуэльным правилам, в обязанности секундантов входило обеспечение поединка доктором и экипажем для раненого. Однако секунданты не выполнили своих обязанностей, не пригласив доктора, и не позаботились об экипаже.

Недоумение вызывает поведение Васильчикова сразу после рокового выстрела Мартынова. Он тоже вызвался съездить за доктором и экипажем. Прошло два томительных часа ожидания под сильным дождем, по истечении которых князь явился к месту поединка… один, без экипажа и без врача. Как расценить поведение Васильчикова: беспомощность или преступное бездействие?

Через три десятилетия после пятигорской трагедии Васильчиков утверждал в печати, что он заезжал к двум «господам медикам», но получил от них одинаковый ответ, что из-за «дурной» погоды они выехать к раненому не могут, а приедут на квартиру, когда его доставят в город.

Получив отрицательные ответы на свою просьбу, Александр Илларионович удовлетворился этим и преспокойно возвратился к месту дуэли.

Но как могли врачи отказать в помощи умирающему больному? Безусловно, они поступили преступно, нарушив существовавшие тогда в России законы и клятву Гиппократа, точнее «Факультетское обещание», которое давали выпускники медицинских факультетов университетов.

А, может (закрадывается подозрение), Васильчиков не очень-то и старался привезти доктора к умирающему поручику?

Или вовсе, покатавшись по склонам Машука, вернулся, в надежде, что Лермонтов уже испустил дух…

Пятигорск в 1841 году был маленьким городком, в котором докторами работали всего несколько человек: Дроздов, Ребров, Норманн, Рожер, Конради, Барклай-де-Толли. К кому из них обращался (если только обращался…) Васильчиков? Архивы не дают ответа на этот вопрос.

Как бы то ни было, раненый поэт умирал, лежа на открытом пространстве, под ливневым дождем, прикрытый лишь шинелью, а медицинская помощь ему так и не была оказана.

Секундант Глебов (возможно, и Трубецкой со Столыпиным), находившиеся рядом с тяжелораненым на месте поединка, проявили растерянность и пассивность. Они лишь наблюдали, как угасает жизнь их товарища.

И это наводит на мысль, что их там вовсе не было. Столыпин – родственник Лермонтова, неужели же он мог быть таким безучастным, что просто стоял да еще под дождем.

Обезболивающие, сердечные и другие медикаментозные средства на дуэль они не захватили. Офицеры обязаны владеть методами оказания первой помощи на поле боя (в порядке само- и взаимопомощи), но они даже не удосужились перевязать раны, которых было три, – раны оставались открытыми и продолжали обильно кровоточить.