Полная версия

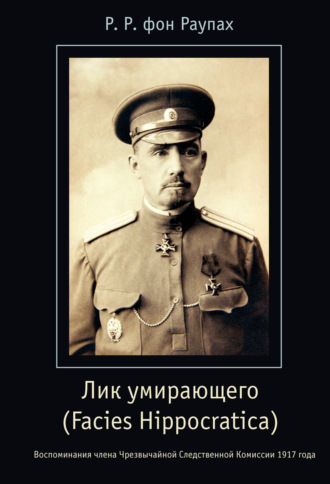

Лик умирающего (Facies Hippocratica). Воспоминания члена Чрезвычайной Следственной Комиссии 1917 года

Вернувшейся с базара кухарке Ванда, конечно, рассказала, кто убил ее отца, и через два дня Авдошко был задержан и предан военному суду52.

Дело было сенсационное, тем более что защиту Авдошко взял на себя известный и очень даровитый адвокат Тарховской53, защищавший впоследствии военного министра Сухомлинова. В конце своей обвинительной речи, указывая на него, я сказал: «Мой талантливый противник сейчас будет стараться облегчить участь подсудимого. Убитых им Россицких никто из гроба не поднимет, и я один здесь говорю от их имени. На мне одном лежит обязанность защищать перед Вами, господа судьи, их священное право на осуждение убийцы. Они умерли с выражением невыразимого ужаса на лицах, застывший отблеск которого сохранился на показанных Вам фотографических снимках их трупов. Когда Вы удалитесь в совещательную комнату, взгляните там еще раз на эти фотографии и помните, что это дело рук подсудимого. Вот за это-то деяние именем закона и правосудия я привлекаю его теперь к расплате перед Вашим справедливым судом».

После минутного молчания вся публика поднялась, и в зале раздался гром аплодисментов. Я невольно взглянул на Авдошко. Он вскочил с своей скамьи и закрыл лицо руками. А рукоплескания в зале продолжались, и совершенно растерявшийся председатель прекратил их только после громкого замечания адвоката Тарховского, что здесь суд, а не театр. Все происшедшее было так неожиданно, что вся кровь бросилась мне в голову, и мне мучительно стыдно стало за тот пафос речи, который вызвал эту жестокую овацию. Опять внесены были в дело те личные чувства, которые так осуждал мой бывший кавказский начальник.

На другой день я просил командующего войсками генерала фон Ренненкампфа заменить Авдошко смертную казнь каторжными работами. Мне казалось, что, несмотря на всю жестокость преступления, он все же имел некоторое право на снисходительность. Это право я видел в той доле человечности, которая не позволила ему убить девочку Ванду. Авдошко понимал, конечно, что, сохраняя ей жизнь, он оставляет свидетельницу, которая неминуемо его погубит, и все-таки он ребенка пожалел. Ренненкампф остался неумолим, и Авдошко был повешен.

Случай с аплодисментами попал, конечно в печать, и кто-то из оппозиционных ораторов Государственной Думы54, говоря о смертных казнях, иллюстрировал их развращающее влияние той овацией, которою приветствовалась моя обвинительная речь в Виленском суде. Заявление это сыграло для меня роль рекламы. Меллеровский инцидент был забыт, и в начале 1908-го года меня перевели в Петербург55.

III. В Петербург

Дело Альберта Трауберга («Карла»). – Провокатор Евно Азеф. – «Кровавое воскресенье». – Суд над Азефом в Париже и над директором департамента полиции Лопухиным в Петербурге. – Убийство полк. Карпова. – Убийство премьер-министра П. Столыпина. – Предатель Масокин. – Пререкания с министром внутренних дел Макаровым. – Генерал Газенкампф. – Казнь Трауберга и Масокина. – Дело баронессы Спенглер. – Побег освобожденных подсудимых. – Мой перевод в Финляндию.

По своим политическим убеждениям я всегда был поклонником разумного и честного либерализма в духе английского тори56 и в своем представлении делил людей на сторонников порядка и сторонников беспорядка. К первым я поносил всех, обладавших здравым смыслом, отличавших осуществимое от неосуществимого и умевших понимать, что в политической жизни приходится заключать браки не только по любви, но иногда и по расчету. Людьми беспорядка были как те, которые отказывались считаться с неизбежностью жизненных явлений, так и тех, которые насыщались и жили отвлеченными теориями, органически не переносили никакой определенной системы и в душе ненавидели всякую власть до полицейского городового включительно. К этой группе людей принадлежала и вся наша средне-интеллигентская буржуазия. Ее аморфная масса склонялась к умеренному беспорядку, который в конце концов должен был привести и действительно привел к торжеству беспорядка полного.

Людей порядка было мало. Людей беспорядка много, и так как мне приходилось обвинять только левых представителей последнего, а их правые противники неизменно требовали «нажима на закон», обвинений «с запросом», то очень скоро и в Петербурге создалось то «сочувствие адвокатуре», на которое жаловался Кошелев и которое здесь через полгода привело к новой перемене в моем служебном положении.

Решающее значение в этом отношении имели два политических процесса: дело Трауберга и дело баронессы Спенглер.

Латышский полуинтеллигент Альберт Трауберг (по кличке «Карл»)57 стоял во главе северного летучего отряда партии социалистов-революционеров и в 1906–1907 годах организовал в Петербурге целый ряд политических убийств высших должностных лиц. Фактически исполнители этих террористических актов судились в отдельности, но разыскать и арестовать самого «Карла» и разгромить его организацию удалось лишь после предательства одного из членов ее – Масокина58. В летучем боевом отряде Масокин был на роли исполнителя, и потому все участвовавшие в процессе «Карла» лица недоумевали, каким образом он мог дать полиции такие указания, которыми не только детально освещались все уже совершенные убийства, но и раскрывались планы, тех террористических актов, которые только еще задумывались и могли быть потому известными лишь единичным лицам.

Следственным властям и прокуратуре политическая полиция представляла предательство Масокина как единственный источник, из которого она почерпнула все данные для обвинения, и только в 1917 году, работая в Чрезвычайной следственной комиссии, я узнал, что все сообщенные Масокином сведения были вложены ему в уста департаментом полиции, обещавшим ему за это предательство не только денежное вознаграждение, но и полное помилование.

Действительным предателем «Карла» и его летучего отряда был член Центрального Комитета партии социалистов-революционеров и руководитель ее боевой организации инженер Евно Азеф. В его ведении находилась все действовавшие в России террористические отряды, он давал им задания, разрабатывал планы отдельных убийств и сам назначал лиц, которыми эти убийства должны были выполняться. В то же самое время Азеф состоял на службе у департамента полиции59 и сообщал начальнику петербургского охранного отделения60, генералу Герасимову61, время и место им же задуманных и разработанных покушений. Чтобы скрыть от партии свою провокаторскую деятельность, Азеф допускал приведение ею в исполнение некоторых из организованных им террористических актов. В таких случаях он обычно уезжал за границу, оправдываясь перед департаментом полиции, что акт совершен в его отсутствие и без его ведома.

Успешное осуществление убийств министра Плеве62 и Великого Князя Сергея63 исключало, конечно, для революционной организации всякою возможность подозревать их творца и руководителя Азефа в предательстве, а он в это время задумывал и разрабатывал новые планы покушений: на Государя, на Великого Князя Николая Николаевича64 и других высших должностных лиц, и предавая полиции исполнителей этих планов, подвергал сотни безоглядно доверявшим ему людей тягчайшим уголовным наказаниям до эшафота включительно.

Евно Азеф65 происходил из бедной еврейской семьи и свои услуги в качестве осведомителя предложил полиции, будучи еще юношей-студентом. Провокаторская деятельность его продолжалась более 15-и лет, и потому все высшие руководители политического розыска его хорошо знали, но в расцвете своей деятельности он сносился только с начальником петербургского охранного отделения, генералом Герасимовым, который в свою очередь регулярно докладывал о всем ему сообщенном премьер-министру Столыпину66 и вместе с ним контролировал его сведения и намечал направление, в котором они должны были быть использованы. При этом, зная что Азеф состоит в боевой революционной организации, Столыпин производил по его данным аресты и ликвидации с таким расчетом, чтобы они не вызвали подозрений против Азефа и не пошатнули его положения в партии.

Первое покушение на Государя азефовская боевая организация приурочила к его поездке в Ревель в 1907 году на свидание с английским королем67. Азеф выдал тогда политической полиции план покушения, но, боясь за себя, поставил условием, что бы никаких арестов произведено не было. Генерал Герасимов согласился, и покушение предотвратили неожиданной переменой царского маршрута. Провал этого покушения, объясненный случайностью, вскоре был компенсирован Азефом, блестяще организовавшим вывоз из Туркестана экспроприированных там его партией 300 000 рублей. Это была огромная заслуга, позволявшая оживить и расширить партийную боевую деятельность, требовавшую очень больших затрат.

Азеф, который сообщил генералу Герасимову об этой операции, хвастливо утверждал, что большая часть этих денег будет передана ему, Азефу. Рассказывая впоследствии об этом эпизоде, Герасимов заметил: «Ведь я же знал, что значительная часть этих денег все равно останется у нас в хозяйстве, – поступит в распоряжение нашего человека». При таком отношении Герасимова полный успех в сложном и опасном деле вывоза похищенных денег является, конечно, понятным.

Сделав крупный подарок революционерам, Азеф счел себя обязанным оказать не менее ценную услугу и департаменту полиции, и 20-го февраля 1908 года выслал девять человек, вооруженных бомбами и револьверами, для убийства Великого Князя Николая Николаевича и министра юстиции Щегловитова. Всех девятерых арестовали и семерых из них впоследствии повесили (событие это послужило темой для знаменитого рассказа Л. Андреева «Семь повешенных»)68.

Этот провал и в особенности непонятный обстоятельства ликвидации отряда «Карла» создали в партии убеждение, что в Центральном Комитете ее не все благополучно.

Больше чем за два года до этой последней неудачи из разных мест стали распространяться сведения о связи Азефа с департаментом полиции. Источником этих слухов партия считала полицию, происки которой, по ее мнению, были направлены к тому, чтобы скомпрометировать самого талантливого из партийных организаторов. Сам Азеф, конечно, негодовал, а близорукие жертвы его предательства искренно сочувствовали этому негодованию, утешали его и выражали неизменную готовность оказывать всяческую поддержку.

Азефу пришлось вести себя с большой осторожностью. Будучи сам главой боевой организации, он существенные сведения о ней департаменту полиции давать перестал, а что бы укрепить веру в свою непогрешимость, стал с беспощадной жестокостью устранять своих конкурентов по предательству.

Одним из таких устраненных оказался прославившийся на весь мир священник Гапон69.

В воскресенье 9-го января 1905 года более 10 000 петербургских рабочих с женами и детьми шли по улицам Петербурга к Зимнему дворцу, чтобы поведать царю свои нужды и просить его заступничества.

Толпу эту вел с крестом в руках Георгий Гапон. Манифестанты были уверены, что увидят самого Царя, передадут ему петицию и спокойно удалятся. Царь знал о готовившемся движении и даже имел копию петиции.

Когда утром толпа подошла к Зимнему дворцу, расставленные там воинские части отказались пропустить ее на Дворцовую площадь.

Масса не поверила и местами стала прорывать воинские кордоны. Войска открыли огонь и, когда толпа разбежалась, на площади оказалось более 200 убитых70.

Событие это, ставшее началом русской революции, произвело огромное впечатление не только в России, но и за границей. Гапон стал народным героем, о нем писали газеты всего мира и во всех магазинах продавались его фотографические карточки.

В то время министром внутренних дел был П. Дурново71. Обладая научным багажом штурманского офицера, этот «самородок» настолько выделялся среди тогдашнего чиновничества своими блестящими способностями и незаурядным умом, что еще в царствование Александра III достиг высокого поста директора департамента полиции. Но, «что бы поступать умно, одного ума мало» заметил как-то Достоевский, и эту верную и глубокую мысль П. Дурново подтвердил полностью.

Пользуясь расположением известной в Петербурге светской дамы и заподозрив ее в близости к послу одной из иностранных держав, Дурново поручил своему агенту, служившему у посла прислугой, вскрыть и обыскать его письменный стол. Два найденных в нем собственноручных письма своей возлюбленной взбешенный директор департамента бросил ей в лицо, а легкомысленная красавица повторила тот же жест в отношении посла.

В жизни преследуются и караются не пороки, а неумение их скрыть.

Случай с послом стал известен Александру III, и на поданной ему жалобе о нарушении прав экстерриториальности, Царь положил хорошо понятную всем резолюцию: «Немедленно убрать эту свинью»72.

Словом можно ударить больнее, чем кулаком.

Имя П. Дурново в течение всей его жизни произносилось не иначе, как с саркастической ссылкой на царскую резолюцию. Служебной его карьере она повредила много меньше, прервав ее только на десять лет, и при Николае II после убийства Великого Князя Сергея и министра Плеве опального чиновника вновь призвали на службу, поручив ему ликвидировать революционный террор.

Разыскать и уничтожить неуловимый боевой отряд социалистов-революционеров без содействия лица, в этот отряд входившего и пользовавшегося в партии крупным авторитетом, оказалось невозможным. Использовать для этой цели Азефа не удалось и тогда кто-то вспомнил о Гапоне.

Мысль предложить ему роль предателя представлялась осуществимой потому, что бывший священник, проживавший в то время в Монте-Карло, вел там очень рассеянный образ жизни и проводил время в обществе кафешантанных звезд, которых щедро угощал в самых дорогих ресторанах.

Посланному в Монте-Карло известному петербургскому авантюристу Манасевичу-Мануйлову без особого труда удалось склонить Гапона к сотрудничеству с департаментом полиции, и он вернулся в Россию.

За 100 000 рублей Гапон предложил Дурново выдать всю боевую организацию. Дурново, находя сумму чрезвычайной, предложил 25 000 и кроме того потребовал гарантию в исполнении самого обязательства, каковою считал привлечение уже самим Гапоном в качестве секретного сотрудника еще кого-либо из влиятельных членов центрального комитета партии.

Как революционер Гапон всегда был дилетантом, в политических программах не разбирался, техники революционного дела не знал вовсе и был совершенно убежден, что талантливый и умелый вождь ни в каких политических программах и партиях вообще не нуждается и может сделать революцию в один день.

Эта ребяческая наивность и была причиной того, что даже в дни рассвета его славы, Гапона не посвящали в партийные дела, а когда в Монте-Карло он стал таскаться по ресторанам и открыто продавать свои подписи на фотографических карточках, то быстро исчезло доверие и уважение к нему как к человеку.

Имя все равно что платье, одни его носят, другие таскают. Люди, торгующие своими автографами, принадлежат к последним, и потому среди членов боевой организации нашелся только один человек, сохранивший к герою «Кровавого воскресенья» доверие и даже восторженное обожание. Этим человеком был тот самый инженер Рутенберг73, который в воскресенье 9/22 января шел с ним рядом и который после стрельбы на Дворцовой площади затащил его в ближайший двор и там своими карманными ножницами остриг ему волосы и бороду. Уничтожив эти обязательные атрибуты православного священника и надев ему на голову чью-то рабочую фуражку, Рутенберг тем самым спас Гапону жизнь, сделав священника неузнаваемым для разыскивавших его полицейских.

Вот этому-то Рутенбергу Гапон и предложил сотрудничать вместе с ним в качестве секретного агента петербургского охранного отделения.

Ошеломленный Рутенберг, не отказывая в своем согласии, категорического ответа однако не дал, и предложил еще раз встретиться и обсудить вопрос.

В людях и их психологии Гапон по-видимому разбирался плохо и не учел, что для положительного ответа существует только одно слово – да, и что все остальные слова придуманы людьми для ответов отрицательных.

Прощаясь тогда с Рутенбергом, Гапон был вполне убежден в его согласии и потому просил о времени и месте предстоящей встречи его известить как можно скорее.

Эту просьбу Рутенберг исполнил и созвав центральный комитет партии, сообщил ему о сделанном Гапоном предложении. Присутствовавший на этом заседании Азеф категорически потребовал, чтобы «с этой гадиной было немедленно покончено» и Ц.К. это предложение принял.

Для исполнения этого решения Рутенберг нанял в пригородном местечке «Озерки» отдаленную дачу и ссылаясь на необходимость конспирации предложил Гапону туда приехать.

Чтобы подслушать их разговор, в соседней комнате поместились несколько из преданных Гапону рабочих.

Беседа началась с указания Рутенберга на незначительность предложенной Дурново суммы. За 25 000 сказал он нам предлагается пожертвовать нашим ближайшим друзьями, ведь всех их предлагается подвести под виселицу. Гапон возражал, что 25 000 деньги хорошие и что кроме того, многим можно потом устроить побег, а если кое-кто и погибнет, то ведь «когда лес рубят, то щепки летят».

– Ну а чтобы ты сделал, – спросил Рутенберг, – если бы я не дал своего согласия и сообщил весь наш разговор партийным товарищам.

Гапон ответил, что он начисто от всего отрекся бы и Рутенбергу никто бы не поверил.

Тогда Рутенберг встал и открыв дверь в соседнюю комнату, впустил находившихся там рабочих.

Со смертным ужасом на лице Гапон стал уверять их, что все слышанное ими неправда и что единственной целью его было испытать Рутенберга. «Товарищи, – молил он, – вспомните то воскресенье, когда я бесстрашно шел впереди вас, простите меня». Но его никто не слушал. Ему связали руки, накинули на шею петлю и вздернули на вбитом в стену крючке.

Когда наступила смерть, рассказывает Рутенберг, он перерезывая веревку на шее Гапона вспомнил, что год назад этими карманными ножницами он остриг ему волосы и бороду и тем спас жизнь.

Царь был человек набожный, но хроническая болезнь воли помешала ему отвергнуть услуги негодяя, который, сохраняя личину хранителя заветов Евангелия, в то же время за Иудины сребренники совершал величайшую из человеческих подлостей.

Но закон зла неумолим: «Рукою беспристрастной, – говорит шекспировский Макбет, – подносит он нам чашу с нашим ядом». 13 лет спустя другой священник предал самого Царя.

Дочь лейб-медика Боткина74, Татьяна Мельник75, в своих воспоминаниях о Царской семье, рассказывает, что в первые месяцы пребывания ее в Тобольске организация побега не представляла никакого затруднения. В то время охрану нес отряд, состоявший преимущественно из унтер-офицеров старой гвардии и взвода стрелков Императорской фамилии76, командир которой поручик Малышев77 гарантировал успешность побега. Благоприятствовало ему и географическое положение Тобольска, связанного водным и санным путями с Благовещенском и Обдорском, где всегда стояли норвежские пароходы.

Побег не удался, пишет Т. Мельник, главным образом вследствие предательства духовника Государя, священника Алексея Васильева78. Пользуясь неограниченным доверием религиозных Царя и Императрицы, доверявших своему духовному отцу даже пересылку писем. Васильев служил связующим звеном между узниками и приезжими в Тобольск для организации побега членами монархических организаций. В тоже время он, совместно с другим предателем, поручиком Соловьевым79, устроил ловушку, в которую попадали все доверчивые спасатели Царя. Получаемые таким путем сведения немедленно сообщались в Петербург.

Из относительно большой суммы денег, врученных Васильеву для передачи царской семье, как оказалось впоследствии, до них дошло не более одной четверти. Все остальное оказалось в руках духовного отца и поручика Соловьева в качестве Иудиных сребренников.

Когда после неудавшегося покушения на Великого Князя Николая Николаевича розыском провокатора занялся редактор журнала «Былое» В. Бурцев80, то излюбленная поговорка Азефа «не первый снег на голову» сразу утратила для него свою убедительность. Он заявил генералу Герасимову, что хочет отойти от активного участия в партийных делах и навсегда уехать заграницу. После 15 лет работы и под угрозой сгущавшейся опасности, Герасимов нашел эту просьбу законной, и в июне 1908 года Азеф навсегда из России уехал.

Азеф был давно женат и имел детей81. Все знали его за примерного мужа, чадолюбивого и заботливого отца, но этот человек обманывал не только революционеров и правительство, но и свою семью. Это был прирожденный предатель, предатель во всех сферах жизни, и предавал он так, что никому и в голову не приходило, что он был не тем, чем казался. Из Петербурга Азеф тогда уехал не один, а взял с собою довольно известную в то время кафешантанную певицу, на которую, как оказалось впоследствии, тратил огромные суммы из партийной кассы, и с которой сохранял отношения и после переезда его семьи в Париж.

Спокойной и привольной жизни теперь мешали только непрекращавшиеся розыски Бурцева. Этот Дамоклов меч надо было устранить во чтобы то ни стало, и Азеф задумал новый план убийства Царя. Удавшееся «дело Николая II» навсегда обезопасило бы его от всяких изобличений.

В шотландском городе Глазго на верфях Виккерса строился русский крейсер «Рюрик», и социалистам-революционерам удалось включить в состав посланного туда будущего экипажа своих членов. Распропагандировав команду, они подыскали двух добровольцев, согласившихся убить Царя при осмотре им корабля после прибытия его в Россию. Этими добровольцами были матросы Авдеев и Каптелович.

Такой смотр действительно состоялся, и Авдееву случайно пришлось даже подать Царю бокал с шампанским. Но он его не убил – не хватило смелости82.

В это время неутомимый в поисках Бурцев встретился за границей в поезде с бывшим директором департамента полиции действительным тайным советником Лопухиным83. О том, что встреча была заранее подготовлена, Лопухин не знал, и Бурцев, начав свой разговор с посторонних вопросов, незаметно перевел его на убийство Великого Князя Сергея и министра Плеве. Не называя Азефа по имени, он рассказал, что план этих убийств и руководство в осуществлении их принадлежали члену боевой организации, состоявшему в то же время агентом департамента полиции.

Рассказ Бурцева произвел на Лопухина ошеломляющее впечатление. Он, конечно, не подозревал, что Азеф, отправляя одной рукой своих товарищей революционеров на виселицу, другой рукой направлял бомбы, растерзавшие Великого Князя и министра Плеве. Под умелым напором Бурцева, Лопухин назвал ему имя инженера Евно Азефа и впоследствии подтвердил это в Лондоне перед двумя членами центрального комитета партии социалистов-революционеров.

Результатом этих встреч были два суда: в Петербурге над Лопухиным и в Париже над Азефом84.

Суд сенаторов усмотрел в лондонской встрече Лопухина и сообщении им членам центрального комитета сведений об Азефе не более и не менее как доказательство принадлежности самого действительного тайного советника Лопухина к партии социалистов-революционеров, и за это приговорил его к каторжным работам.

«После этого приговора, – пишет граф Витте в своих воспоминаниях, – премьер-министр Столыпин приказал выдать председателю суда сенатору Варварину85 из секретного фонда пять тысяч рублей».

Парижским судьям посчастливилось меньше. Когда члены центрального комитета партии, явившись на квартиру Азефа, сообщили ему о собранных Бурцевым уликах, он стал путаться в ответах и давал противоречивые объяснения, но скоро, овладел собою и, обратив эту растерянность в пользу, заявил, что тяжесть обвинения лишают его возможности собраться с мыслями. Чтобы привести их в порядок и подготовить объяснения, он просил предоставить ему суточный срок.

Обаяние и авторитет Азефа были так велики, что судьи, несмотря на имевшиеся у них совершенно несомненные против него улики, все же поверили в возможность их оправдания и просьбу его уважили.

Оставшись один, Азеф спешно уложил чемоданы и из-за спущенной шторы долго следил за всеми прохожими, боясь, что удалившиеся судьи поджидают его на улице. Только в половине четвертого ночи, убедившись что простодушные члены центрального комитета разошлись по домам, он простился с детьми и покинул квартиру.

Жена проводила его до вокзала, уверенная, что он едет в Вену, чтобы собрать там необходимые для своей реабилитации документы. В действительности он ехал в провинциальный германский городок, где в то время проживала у своей матери его подруга из кафешантана. В гостях у нее он пробыл недолго, и получив от генерала Герасимова несколько подложных паспортов, отправился путешествовать. Они побывали в Италии, Греции, в Египте, а когда наступило жаркое лето, объездили Швецию, Норвегию и Данию. По возвращению в Германию, в лучшей части Берлина была нанята большая квартира, куплена дорогая обстановка, и Азеф, записавшийся биржевым маклером, стал заниматься ценными бумагами. Своей сожительнице он тогда говорил, что денег у него на их век хватит, и ни в чем себе не отказывал. Конец этой прекрасной жизни наступил только на второй год войны. Какой-то немец, знавший Азефа по его прежней революционной деятельности, встретился с ним в кафе и сообщил об этом полиции. Последовал арест и как ни старался Азеф доказать немцам, что он не только никогда не был революционером, но наоборот служил секретным агентом в департаменте полиции, его продержали в тюрьме до заключения перемирия с Россией.