Полная версия

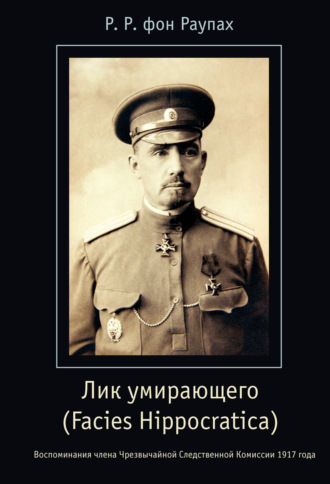

Лик умирающего (Facies Hippocratica). Воспоминания члена Чрезвычайной Следственной Комиссии 1917 года

Начавшись отдельными террористическими актами, революционное движение к осени 1905 года приняло форму революционного мятежа против немецкого дворянства. В результате оказались разгромленными 573 помещичьих имения. Достояния нескольких дворянских поколений, накопленные веками, богатые древние замки, хозяйственные усовершенствования, хорошие библиотеки, картинные галереи и всякого рода коллекции, все это грабилось и обращалось в дым. Множество помещиков было убито с чрезвычайной жестокостью. Те, которым удалось сохранить жизнь, бежали из своих усадеб и скрывались в городах и лесах. Посланная правительством карательная экспедиция к концу 1905 года восстание подавила, но судебная ликвидация его продолжалась более двух лет. Производилась она двумя сессиями Виленского военно-окружного суда, из которых одна заседала в Риге, а другая – в Митаве.

Летом 1907-го года я был командирован для исполнения обязанностей прокурора в Митавский суд.

Председателем его назначили генерала барона Остен-Сакена. На первом же заседании суда, слушавшем дело о разгроме немецкого дворянского поместья, все 30 обвиняемых заявили, что считают бесполезным давать какие-либо объяснения такому суду, в котором и председатель и прокурор немецкие дворяне.

Встретившись 10 лет спустя с одним из моих судебных противников адвокатом, латышом Стучкой30, я убедился, что памяти пристрастного обвинителя по себе в Митавском суде я не оставил.

Случилась эта встреча в 1917 году, когда я исполнял обязанности председателя следственной комиссии по делу о мятеже Верховного Главнокомандующего генерала Корнилова31, а адвокат Стучка занимал высокую должность большевицкого комиссара юстиции.

Беседовать мне с ним пришлось по весьма скользкому для меня вопросу о побеге из Быховской тюрьмы генерала Корнилова, Деникина и других32. Объяснениям моим Стучка едва ли поверил и во всяком случае не должен был им поверить, но он выслушав меня сказал: «Мы с вами и теперь такие же противники, какими были в заседании Митавского суда, но доверие к Вам то же, что было и тогда».

Могу почти с уверенностью сказать, что если бы этого «доверия» мне Стучка тогда не оказал, то едва ли я бы имел теперь возможность писать эти строки.

За четыре с лишним месяца пребывания в Митаве я провел более двадцати латышских дел с несколькими сотнями обвиняемых. Ни по одному из них не было вынесено смертного приговора. Случилось это потому, что мы оба с председателем держались того мнения, что мятеж с его насилием и злодействами должен быть подавлен теми же способами, как это делается на войне, то есть решительно без всякой сентиментальности. После наступления нормального порядка вступает в действие и нормальный закон. Ни мести, ни произволу не должно быть места. Массовая казнь людей за преступления, совершенные ими два года тому назад, – бессмысленная и вредная жестокость.

Председатель барон Остен-Сакен33 был добросовестнейшим из всех судей, с которыми мне приходилось когда-либо выступать. Письменные расследования отдельных эпизодов латышской революции состояли обыкновенно из целой серии томов, и ни адвокатура, ни я ни изучали эти фолианты с такой добросовестностью, как председатель. Достаточно было одному из десятков свидетелей отступить на суде от показания, данного на предварительном следствии, как председатель тотчас обращал на это внимание и, отыскивал без труда соответствующий том, прочитывал требуемое место. Он мог дать любую справку и мне, и адвокату, каждому из многочисленных обвиняемых, что при множестве дел было осуществимо только ценою полного отказа от всякой личной жизни. Погружаясь в события очередного дела, анализируя показания каждого свидетеля и обвиняемого, сопоставляя эти показания и учитывая малейшие оттенки вины, барон при изучении каждого дела клал перед собой лист белой бумаги с заранее выработанными заголовками. На первом значились евангельские слова: «Мерой полною, утрясенною», на втором: «Мерой полною», и т. д. до последнего с заголовком «Оправданные». По мере знакомства с делом обвиняемые перекочевывали у него из одной рубрики в другую, а когда такое размещение их по степени наказания было закончено, тогда в каждой рубрике они размещались уже по мере его. Все это делалось задолго до слушания дела, тщательно взвешивалось, вынашивалось, и потому создавало такие прочные убеждения, что никакие новые данные судебного разбирательства их уже поколебать не могли. Устраненная из дела живая жизнь неизбежно приводила к тому, что римляне характеризовали изречением: «summum jus – summa injuria» (много суда – много неправосудия).

Но совершенство людям не свойственно, и если судившиеся у барона латыши могли его в чем либо обвинять, то, во всяком случае не в пристрастии, а разве только в слишком однобоком беспристрастии.

В рижской сессии председательствовал генерал Кошелев34. Это был человек совсем другого склада, принадлежавший к той разновидности русских людей, которые носят в своей душе одновременно и идеалы Мадонны и идеалы Содома. Генерал был маленького роста и сразу бросался в глаза своей подвижностью, неопрятной одеждой и высокими сильно стоптанными каблуками. Лицо его с маленькими близорукими глазами и брезгливой улыбкой, открывавшей ряд непломбированных зубов, производило неприятное впечатление. Иное лицо ведь что жилище: сразу видно, что внутри и сыро, и холодно. Денежно безукоризненно честный, он в порыве бескорыстия способен был отдать нуждающемуся всю свою наличность. Я лично убедился, что, желая выручить из большой неприятности почти постороннего ему человека, он обегал чужие пороги, просил, унижался и не останавливался ни перед какими трудностями, пока не достиг желаемого. А на другой день он сам обо всем этом забывал и чуждался и стыдился всякой благодарности. Карьерные стремления были ему совершенно чужды, в угоду начальству он никогда ничего не делал, и среди людей, окружавших всесильного генерал-губернатора Меллера, это был, вероятно, единственный человек, державший себя с импонирующей независимостью. Но все это благородство было написано на «tabula rasa»35, на белом листе безсубстанционального человека. Анархист до мозга костей, Кошелев не знал другого импульса, кроме собственного желания, и при полном отсутствии задерживающих центров, не останавливался для удовлетворения этого желания ни перед какою подлостью. В таких случаях он решительно ничего не стыдился и проделывал свои мерзости с вызывающим цинизмом.

Он ненавидел всех инородцев: поляков, немцев, латышей и в особенности евреев. Если по делу выступал адвокат еврей, то оскорбительный для него инцидент был неизбежен. Увидав однажды на суде в числе защитников младшего брата одного известного петербургского адвоката-еврея, Кошелев, обернувшись к одному из судей, громко заметил: «Как странно, такой молодой, а уже жид». В другой раз он посоветовал еврею-адвокату держать себя поскромнее и не воображать, что он двоюродный брат Иисуса Христа.

О цинизме Кошелева рассказывали невероятные вещи. Передавали, будто встретившись на вокзале с защитником приговоренных им к смерти латышей, он подозвал этого адвоката к буфетной стойке и предложил ему выпить за благополучный переход его клиентов по ту сторону добра и зла. Приписывали ему так же такие обращения к городским властям с просьбой назвать его именем то кладбище, на котором хоронили казненных им людей. Все это, вероятно, были анекдоты, но характер их определял личность. В Риге его знали все, и все ненавидели. Кошелев это хорошо понимал и, тем не менее, он никогда не позволял агентам полиции себя охранять, и каждое утро его можно было видеть в парке, сидящим на скамейке и спокойно читающим газету.

В нашем ведомстве он был «bete noire»36, но добраться до его неправосудных приговоров было трудно. Генерал-губернатор пользовался своим правом и не пропускал в Главный военный суд кассационных жалоб и протестов, а это делало его неуязвимым. Приезжая в Ригу с докладами к генерал-губернатору, я старательно избегал всяких встреч с этим распущенным человеком. Кошелев это знал и, говоря обо мне, язвительно называл меня «господин "zierlich manirlich, ganz accurate"» (манерный).

Однако столкнуться с ним мне все-таки пришлось. Случилось это по делу, которое сохранилось в моей памяти как самое несправедливое из всех многочисленных дел моей судебной практики.

В 1906 году в городе Митаве выстрелом из револьвера был убит учитель гимназии Петров. На боковой улице, по которой убитый учитель возвращался домой, в момент убийства никого не было, и только какой-то лавочник, услышав выстрел и посмотрев в окно, увидел пробежавшего мимо него мальчика в гимназической фуражке. Выскочив на улицу и заметив лежавшего на тротуаре человека, лавочник догадался, что пробежавший мимо гимназист совершил убийство, и бросился его догонять, но тот перескочил через забор какого-то сада и бесследно скрылся. Убийство было загадочным. Политические мотивы отпадали, так как убитый учитель принадлежал к числу самых обыкновенных обывателей маленького провинциального городка, политическими делами не занимался, ни к каким партиям не принадлежал и вел скромную уединенную жизнь. Как педагог он требовал, правда, знаний и порядка, но делал это не в большей степени, чем другие его коллеги, и поводов к ненависти никому из своих учеников не давал.

Тщательное расследование никаких результатов не дало. Дело продолжало оставаться загадкой, и только несколько месяцев спустя, когда эта взволновавшая весь город драма стала уже забываться, родители ученика Миттельгофа узнали от своего сына, что он вместе со своим одноклассником евреем Иоссельсоном увлекается чтением революционной литературы. Занимались они этим делом на чердаке гимназии, куда выходили во время перерывов классных занятий и где Иоссельсон хранил добытые им революционные листки и брошюры.

Мальчик оказался настолько насыщен агитационной пропагандой, что заявил родителям о своем намерении вместе с Иоссельсоном оставить школу, поступить в боевую организацию и принять активное участие в борьбе с царскими насильниками. Испуганные родители передали слышанное от сына директору гимназии, тот следователю, – и мальчика посадили в тюрьму, где на допросе он чистосердечно во всем раскаялся, указал место, где на чердаке хранилась революционная литература, и рассказал, что Иоссельсон сознался ему в убийстве Петрова. По рассказу Миттельгофа Иоссельсон к убитому учителю относился хорошо и никаких причин его убивать не имел, но та боевая организация, к которой принадлежал обучавшийся в Рижском политехникуме его старший брат студент, признала Петрова вредным реакционером и приговорила к смерти. Во исполнение этого решения он учителя и убил.

Братьев Иоссельсон, конечно, немедленно арестовали и посадили в Митавскую тюрьму. Допрашивали их бесчисленное количество раз, добиваясь сознания, но оба они упорно стояли на объяснениях, данных ими при задержании. Студент Иоссельсон отрицал свою принадлежность к какой бы то ни было политической организации и утверждал, что весь рассказ его брата Миттельгофу – чистейшая фантазия. По его словам, Петров политикой никогда не занимался, и потому никто не мог считать его ни революционером, ни реакционером. По окончании гимназии личных отношений к убитому учителю у него не было никаких, а когда он в ней учился, то имел у Петрова настолько хорошую отметку что мог поступить в Рижский политехникум.

Гимназист Иоссельсон не отрицал правильности сообщенного Миттельгофом, но говорил, что, увлеченный агитационными листками, он всю эту историю выдумал, желая украсить себя ореолом героя-террориста.

Оба они были преданы военному суду по обвинению в политическом убийстве, и так как смертная казнь применялась ко всем лицам, достигшим семнадцатилетнего возраста, а в момент преступления младшему Иоссельсону было семнадцать лет и два месяца, старшему же девятнадцать лет, то им обоим угрожал смертный приговор.

Дело это в первый раз слушалось в Митавском суде еще в то время, когда в нем председательствовал генерал Кошелев. Свидетель Миттельгоф на суде свое показание подтвердил и, так как никаких других улик против Иоссельсона не было, то опрос немногих свидетелей, дававших несущественные показания, быстро близился к концу. Одним из последних допрашивался ученик гимназии Фридлендер. Дав свое показание, он направился к входной двери, но вдруг неожиданно вернулся и, подойдя к судейскому столу, сказал: «Петрова убил не Иоссельсон, его убил я».

Тут же он объяснил, что причиной убийства были дурные отметки, которые ему ставил Петров и за которые родители его строго наказывали. Он подробно рассказал, у кого украл револьвер, сообщил, в каком месте бросил его в реку, начертил путь, по которому бежал после убийства, указал свинарню, в которую скрылся во время преследования его лавочником, и дал целый ряд других подробностей преступления.

По требованию прокурора заседание было прервано, и дело направлено к новому расследованию. Впоследствии прокурор полковник Чивадзе37 рассказывал, что сознание Фридлендера привело Кошелева в бешенство. Как не достигшего 17-и летнего возраста, его нельзя было повесить, и Кошелев утверждал, что потому-то Иоссельсоны за деньги и склонили его взять вину на себя. При этом генерал открыто заявлял, что Иоссельсоны от него не уйдут и что он их все равно повесит.

В период второго расследования Кошелев был переведен в Ригу, а заключение по делу пришлось давать мне.

Сознание Фридлендера подтвердилось полностью: был установлен факт кражи револьвера, лавочник в точности подтвердил путь бегства, свинарня действительно оказалась местом, где убийца мог укрыться. К этим фактам прибавилось еще одно обстоятельство. Петров был женат на неинтеллигентной женщине, с которой, по ее собственным словам, он о гимназических делах никогда не говорил. Узнав о сознании Фридлендера, эта женщина явилась к следователю и сообщила, что за два, три дня до убийства к ним на квартиру приходил еврей-гимназист и о чем-то с ее мужем спорил. Такое явление было необыкновенным, и, расспрашивая о нем мужа, она узнала, что приходивший мальчик просил поставить ему переходную отметку и грозил самоубийством. «Но, – сказал Петров, – он меня так преследует, что раньше чем застрелить себя, наверное, убьет меня самого».

Если принять во внимание то заражающее влияние, которое оказывали на молодежь массовые террористические акты 1905–1906 годов, то представляется вполне вероятным, что столь мало значительное обстоятельство, как непереводная отметка, могло послужить поводом к убийству. Во всяком случае, при сознании Фридлендера, совпадавшим со всей обстановкой убийства, и при отсутствии каких-либо данных, изобличавших братьев Иоссельсонов, кроме разговоров на чердаке гимназии, единственно правильным было предание суду Фридлендера и прекращения дела в отношении Иоссельсонов. Такое заключение я и представил генерал-губернатору Меллер-Закомельскому. Он вернул его мне с резолюцией «не согласен».

По завету моего кавказского прокурора, мне следовало воспользоваться правом всякого прокурора отказываться от ведения дела в направлении, не соответствовавшем его внутреннему убеждению. Но завету этому я не последовал. Казнь двух юношей была слишком вопиющей нелепостью, и я боялся, что лицо, которое будет прислано меня заменить, отнесется к делу формально и не захочет вступить в пререкание с генерал-губернатором, требовавшим предания суду всех трех обвиняемых. Поэтому я сконструировал обвинение так, что убийство было задумано и организовано совместно братьями Иоссельсонами и Фридлендером, но осуществлено было только последним. Соучастники, не бывшие на месте преступления, наказывались на одну степень ниже тех, которые его совершили, и посему Иоссельсоны подвергнуты смертной казни быть не могли. Им грозила бессрочная каторга, но жизнь была бы спасена.

Мой расчет, что докладывавший генерал-губернатору гражданский прокурор не станет углубляться в конструкцию обвинительного пункта, оказался правильным, и подписанный генералом Меллером приказ о предании военному суду имел точную редакцию моего обвинения.

Радость успеха была, однако, преждевременной. Прочитав приказ, Кошелев, конечно, сразу понял смысл сделанного мною хода. Он явился к генералу Меллеру и заявил, что я его обманул. Вызванный прокурор-докладчик, перечитав доложенный им обвинительный вывод, согласился, что возможность повесить Иоссельсонов им исключается. Отменить собственный приказ Меллер не захотел, и тогда Кошелев предложил ему изъять ему все дело из Митавского суда и передать в Рижский. Со свойственным ему цинизмом он при этом не отрицал, что хотя суд и не вправе признать Иоссельсонов виновными в более тяжком преступление, чем то, в котором они обвиняются, но повешены они все-таки будут, а ответственность за это он берет лично на себя.

Прокурором в Рижском суде был полковник Хабалов38. В Латвии, вероятно еще и теперь живы сотни людей, спасенные им от кошелевской виселицы и с благодарностью вспоминающие этого мужественного человека.

После удаления Хабалова из Прибалтийского края генерал-губернатор Меллер вместе с Кошелевым преследовали его доносами, не стесняясь намекать в них на большие суммы, которыми по слухам оплачивалась его стойкость. Даже Государю Меллер докладывал о вредной деятельности Хабалова, но по рассказу присутствовавшего при этом военного министра Редигера39 Николай II, молча выслушав доклад, перевел разговор на другую тему.

За день до заседания я приехал в Ригу, чтобы ознакомить Хабалова с подробностями дела. Защитниками выступали: петербургский адвокат Зарудный40 и рижский Шабловский41. Первый из них впоследствии при Временном Правительстве стал министром юстиции, второй – главным военно-морским прокурором. Их рекомендации я обязан назначением Членом Чрезвычайной комиссии по делу о мятеже генерала Корнилова.

Основываясь на моем обвинительном акте, Хабалов подчеркнул в своей речи, что перейти меру предъявленного обвинения суд права не имеет. Защита просила о полном оправдании Иоссельсонов.

Совещание суда длилось не более 20-и минут. Эта быстрота, свидетельствовавшая о заранее заготовленном решении, и усвоенная Кошелевым манера читать свои смертные приговоры, сразу позволили предугадать исход дела.

Генерал снял свое пенсне, достал носовой платок, протер им стекла и мягким голосом стал читать. Перед заключительной фразой он сделал небольшую паузу и прочитал: «…признал виновными и приговорил к смертной казни через расстреляние».

Старший Иоссельсон выслушал приговор спокойно, с младшим сделался обморок.

Тотчас были посланы две телеграммы: Хабаловым – Главному военному прокурору о том, что суд перешел меру обвинения, и защитниками – вдовствующей Императрице Марии Федоровне42, с просьбой содействовать, чтобы генерал-губернатором были пропущены подаваемые по делу кассационная жалоба и прокурорский протест. Вдовствующая Государыня, всегда сочувственно отзывавшаяся на обращенные к ней ходатайства, на другой же день Меллеру телеграфировала; но тот, предвидя это, с утра уехал за город, приказав расстрелять Иоссельсонов ночью, до его возвращения. На другой день, вернувшись в Ригу и найдя просьбу Императрицы, он ответил, что, к сожалению, о желании ее ему стало известно уже после приведения приговора в исполнение.

Расстрел происходил ранним ноябрьским утром. Когда спавших в одной камере братьев разбудили и младший стал одеваться, старший отнял у него одежду и, взяв под руку, повел на тюремный двор. От беседы с раввином он отказался. «Когда убивают разбойники, – сказал он, – то можно умереть и без покаяния». Убит он был сразу, младший же, раненый в нижнюю часть живота, упал и стал кричать, пока командовавший солдатами офицер не вложил ему дула револьвера в ухо и не застрелил.

Из бесчисленных описаний уличных сцен русской революции в моей памяти четко сохранился один рассказ очевидца революционных дней в Одессе.

У витрины книжного магазина четыре матроса рассматривали олеографические картинки. Тут же на тротуаре, в нескольких шагах от них какая-то старушка продавала прохожим яблоки. Один из матросов сказал по ее адресу какую-то пошлость, а другой снял с плеча винтовку, зарядил ее и, прицелившись, убил старуху наповал. Через минуту на тротуаре лежал труп с беспомощно раскинутыми руками; голова и рассыпанные яблоки в луже крови. «Потрясающей, – писал очевидец, – была не столько жестокость поступка, сколько его нелепость».

Совершенные генералом Кошелевым судебные убийства были такой же чудовищной нелепостью, и русский обыватель жестоко заплатил впоследствии за пролитую им в Латвии кровь. Судьи латыши Петерс43 и Лацис44 действовали по приемам, которым их научил русский генерал.

Год спустя, когда Кошелев, закончив свою деятельность в Риге, уже собирался ее покинуть, к нему на улице подошел ученик Митавской гимназии и, выстрелив в упор в генерала, тут же застрелился сам. Пуля пробила Кошелеву щеки и, поранив язык, навсегда лишила его речи.

Уроженец Прибалтийского края, барон Меллер-Закомельский45 был желателен немецкому дворянству, пока в крае была смута, которую он усмирял не только оружием, но и розгами. Произвол его в денежном отношении был менее желателен, а потому с наступлением спокойствия немецкое дворянство через своих представителей при дворе потребовало его удаления. Меллер был отозван и назначен членом Государственного совета.

Впоследствии, когда в Чрезвычайной следственной комиссии46 мне пришлось познакомиться с Архивом министра юстиции Щегловитова47, я, между прочим, нашел в нем переписку о возбуждении против Меллера уголовного преследования. Исхлопотав Высочайшее разрешение на продажу одного майоратного имения, барон по секретному соглашению с перекупщиком показал в купчей крепости продажную сумму на 210,000 рублей менее им действительно полученной, и эту сумму не внес в неприкосновенный майоратный капитал, а присвоил ее себе. Узнав об этом, правопреемники барона возбудили уголовное дело, и члену Государственного совета барону Меллер-Закомельскому было предъявлено обвинение в мошенничестве и утайке крепостных пошлин.

Министр юстиции Щегловитов в докладе Государю предлагал ввиду заслуг Меллера уголовное преследование против него прекратить, с тем, однако, чтобы он внес утаенные 210,000 рублей майоратный капитал и уплатил крепостные пошлины. Указывалось в этом докладе так же на несоответствие поступка Меллера высокому званию Члена Государственного Совета.

Государь с министром не согласился и приказал все дело прекратить без всяких условий и последствий.

Создавшиеся делом Иоссельсонов отношения с генерал-губернатором делали мое дальнейшее пребывание в Балтийском крае невозможным, но мер к изменению положения вещей мне принимать не пришлось, так как на другой день после казни обвиняемых я получил предписание выехать из пределов края с первым отходящим поездом.

Военный суд пользовался правом независимости и генерал-губернатору не подчинялся. Данное мне предписание было поэтому незаконным, а способ, которым предлагалось это осуществить, кроме того и неприличным.

Я одел мундир и поехал к Меллеру во дворец. Служебный прием уже окончился, и я просил принять меня в экстренном порядке. Ушедший с докладом дежурный чиновник скоро вернулся и сообщил что генерал-губернатор отдыхает, и будить его он не решается.

«А Вы слышали, полковник48, – сказал он, – что недавно один священник приходил жаловаться, так его высекли. Ведь в известном возрасте и положении легче бывает молча снести такого рода неприятность, чем разгласить ее жалобой».

Я, конечно, не допускал и мысли, что чиновник получил поручение напомнить мне о постигшей священника «неприятности». Но на всякий случай все же счел более целесообразным губернаторского сна не тревожить и из вотчины его выехать безотлагательно.

Высылкой из края, конечно, Кошелев и Меллер не ограничились. Первый из них написал Главному военному прокурору49, а второй – министрам военному и внутренних дел, что принятая в отношении меня экстренная мера вызывалась тем сочувствием адвокатуре, которое я неизменно проявлял и благодаря которому дела оставались без обвинителя, что «совершенно не допустимо в суде, предназначенном содействовать высшей власти в усмирении революции».

Такая аттестация ставила перевод мой в Петербург под вопрос, а между тем там уже находилась и устроилась моя семья50.

Как это часто бывает, решающим фактором стала простая случайность.

В городе Вильно были зверски зарезаны всем известный и очень уважаемый судья Россицкий51 и его жена.

Рано утром, когда прислуга ушла на базар, а жена судьи, встав с постели, направлялась в кухню, на нее набросился их слуга Авдошко и ударом ножа в область сердца убил ее наповал. Россицкий, разбуженный падением тела, выскочил из кровати и, безоружный, стал отбиваться от слуги, наносившего ему удары ножом. На крики отца прибежала его пятилетняя дочь Ванда и, хватая Авдошко за руки, стала просить его не бить ее папу. Он оттолкнул ее, и борьба продолжалась, пока ослабевший от потери крови судья не упал, и Авдошко не перерезал ему сонную артерию. Взломав затем все ящики и перерыв весь гардероб убитого, он связал все, что было в квартире ценного в узел, и ушел, но до того запер девочку Ванду в комнате, где лежал труп ее отца, а ключи от этой комнаты и выходной двери квартиры взял с собой.