полная версия

полная версияО мире и о войне. Воспоминания моей бабушки

Профессорам и их женам сказали: никакого транспорта нет, вы можете дойти только пешком. И они пошли – пошли пешком к Владикавказу, и шли 40 км – в основном, пожилые люди, большинство из которых вряд ли ходили последние годы дальше магазина и своих институтских лабораторий. Наконец, дошли до железнодорожной станции с чудным названием Овечка, а там их посадили на поезд.

Напротив, у молодых ребят и девчонок, уже вполне пришедших в себя после переезда, и даже слегка отдохнувших, вполне были силы на получение столь необходимых сейчас положительных впечатлений. И то, что они успели увидеть во Владикавказе – им вполне понравилось. Я думаю – еще и тем, что душа отдыхала, любуясь целостностью построек, отсутствием разрушений – война пока не дотянулась сюда своими костлявыми, жадными пальцами…

Потом бывших студентов отправили, как и предполагалось, на фронт, а остальным – преподавателям, студентам и выпускницам с детьми – дали эшелон, все с тем же направлением – на Кызыл-Орду*.

В этот раз загрузились куда более спокойно. Была даже организована кормёжка в пути: ведрами давали кашу, с хлебом.

По какой-то причине состав планировали вести через Ереван.

На Ереван поезд должен был пойти от Тбилиси, что и было первым пунктом назначения. Но на небольшом расстоянии от города состав остановили на товарной станции, на ночь. Народ быстро сориентировался, и все, кто мог, двинулись за продуктами. И тут – о чудо! – оказалось, что здесь продают мандарины! Дома это был сверхделикатес** ! А тут эти дивные фрукты стоили сущие копейки! Эвакуированные смели все мандарины – подчистую, и накинулись на них, как голодные волки…. Ну, или просто как голодные люди.

И от обилия чуждой пищи желудки, и без того испорченные плохим питанием весь последний год, не выдержали…

Наступила ночь. По правилам военного времени, везде была светомаскировка, и потому темень стояла – хоть глаз выколи. Дойти от состава – до вокзала, где туалеты, было просто нереально…

… Утром ответственные лица от эшелона пошли просить дать питание и направление на Ереван. Но когда местные железнодорожные работники подошли к составу – они увидели просто невероятную картину.

Вдоль всей длины стоящего эшелона, как декоративные ёлочки вдоль стены – аккуратненько, почти как под линейку, располагались очень пахучие кучки (далеко отходить боялись и «в туалет» выходили, обычно, группами…).

Грузины всплеснули руками, выдали ведра каши, а насчет направления высказались категорично: «Да вы нашу Грузию всю по дороге за…р…те!»***. И весь состав отправили сразу в Баку, для переправки через Каспий….

* Мне стало интересно, а сколько же человек было в профессорско-преподавательском составе, если им целый эшелон выделяли? И вот что я нашла в интернете: "К 1940 году студенческий контингент вуза составлял уже около 1,5 тысяч человек; на 32 кафедрах работали 23 профессора, 16 доцентов, более 100 ассистентов и преподавателей." Вероятно, не все эвакуировались, но наверняка – бОльшая часть! Да еще и студентки с детьми… Но, наверно, все-таки выделяли не эшелон, а вагон в эшелоне…

** Как образно выразилась бабушка – "Их покупали только умирающим!"

**Из песни слов не выкинешь! Бабушка, практически, никогда не употреблявшая ненормативную лексику, высказалась именно так – значит, так оно и было!

17. Баку-Красноводск. Обыкновенное чудо

Август 1942 года.

На Каспии, в Баку, много причалов. Железнодорожные пути, по которым прибыл эшелон с эвакуированным мед инстистутом, подходили к пристани почти вплотную. Неподалеку, на песчаном берегу, был разбит палаточный лагерь беженцев – для тех, кто хотел перебраться через море. Стояла тёплая августовская погода, но лагерь никак не походил на место отдыха: пронзительно кричали младенцы, было много больных – там прочно прописалась дизентерия…

Профессора и преподаватели с семьями, а также незакончившие еще образование ребята-медики и скоровыпустившиеся мамы-студентки ожидали посадки на пароход с относительным комфортом: им на эти несколько дней предоставили для проживания товарные вагоны. В каждом вагоне, по обе стороны, стояли двухэтажные нары, а сверху распространяли немного света и воздуха маленькие (примерно 30х40 сантиметров) окошки. Расстояние от нар до окна было небольшим: сантиметров 20.

Лида с мамой, маленьким Володей и золовкой Клавой занимали верхние нары в вагоне № 15. Сидеть целыми днями в духоте было тяжеловато, и, время от времени, Лидочка с подружками ходили погулять, а ее мама в это время нянчилась с внучком.

Во время одной такой прогулки, Лида подошла к приоткрытому окошку, откуда рассматривал окружающий мир ее 10-месячный сыночек, и о чем-то стала переговариваться с мамой, присматривающей за Володей.

В это время малыш захотел в туалет. Карапуза усадили на горшочек, водруженный прямо на полку, а по окончанию «славных дел» мама попросила Лиду вылить содержимое, и на какие-то считанные секунды оставила внука одного, чтобы передать горшок в вагонную дверь. Как раз в этот момент дитёнок потянулся за своей мамой, сделавшей несколько шагов в сторону от него, и … выпал из окошка, приземлившись животиком прямо поперек рельса…

Ужас, мгновенно накрывший женщин, невозможно описать! Но – «не было бы счастья, да несчастье помогло» – лучшие специалисты мединститута были все здесь, рядом, оэтому маленького Володю сразу же, бегом отнесли на обследование! Но и авторитетные медики, осмотрев малыша и пощупав его животик, однозначно ничего сказать не смогли. Однако, проплакав навзрыд в течение двух часов после своего "полёта", Володя потихоньку успокоился и заснул: к невыразимой радости всех, кошмарное происшествие не имело последствий …

Здесь же, на пристани, Лида наблюдала, как происходит посадка беженцев для переправки через Каспий.

Стоит пароходик, со сходнями (даже без перил). Люди, спеша и толкаясь, стремятся попасть на палубу. С чемоданами падают в воду… По всему видно, что каждый думает только о себе, о своем спасении.

И если, в самом начале их эвакуационного маршрута, посадка людей в Керчи проходила куда более пристойно, то сейчас, по прошествии года войны, всеми владел панический ужас перед надвигающейся угрозой, страх попасть во власть нелюдей-фашистов …

…Через несколько дней мед институт погрузили на небольшой пароход – и отправили до Красноводска. Там должны были подать состав на Кызыл-Орду, в Казахстан: два классных вагона – для размещении администрации и преподавателей, а для остальных – все те же, товарные вагоны, с нарами.

Путешествие через Каспий прошло без приключений, без происшествий.

И ни одна из трёх женщин-Никоновых не думала-не ведала, что, будто в компенсацию за пережитое, Судьба уже приготовила им свой Подарок, в Красноводске, один – для всех …

…Когда Лида с мамой и Клавой отправились в эвакуацию – Лидочкин брат, Шурик, оставался защищать Керчь. В регулярные войска его не взяли* и он записался в ополчение, в пехоту. Был на передовой, ходил в атаку. Ощущение ужаса, когда выходили «лоб в лоб» на противника, навсегда врезалось в его память. Но разве не в том состоит истинная храбрость, чтобы действовать наперекор собственному страху – тому, что нагоняет вопящий во все горло животный инстинкт самосохранения?**

После того, как Керчь была захвачена немцами (ноябрь 1941 г.) – оставшиеся в живых ополченцы на плотах перебрались через Керченский пролив – в Тамань, на Кавказский берег.

Их направили в Красноводск***. Там выяснилось, что в железнодорожном депо нужен машинист, а Шурик отлично знал это дело, это была его рабочая специальность. Его взяли на работу, и вот уже больше полугода Александр Никонов жил в Красноводске, ничего не зная о своей эвакуированной семье. Семья, в свою очередь, тоже никаких известий о своём парне не получала почти год – за исключением того, что Керчь взяли немцы, и уцелели совсем немногие защитники.

Об этом не говорили, но надежды когда-либо увидеться с ним уже почти не осталось – ни у его мамы, ни у сестры, ни даже у Клавы, с которой они поженились в начале войны, почти перед самой эвакуацией…

Тем памятным августовским вечером Шурик сменился с очередной поездки, и шел из Красноводского депо, через вокзал, по перрону, "домой". Для него было совершенно неожиданным обнаружить, что на платформе полно гуляющих стайками девчонок, вроде бы не местных. Как и любой молодой парень на его месте (а было Шурику тогда 24 года), он поинтересовался: откуда же столько красавиц? И, услышав слегка горделивое – «Мы из Крымского мединститута, ждем отправки в Кызыл-Орду!» – едва справился с волнением, для следующего вопроса: знают ли они Лиду Никонову? Наверно, сердце остановилось в ожидании ответа, который, правда, был почти мгновенным: «Конечно! Они с Клавой, в том вагоне… вооон их окошко!»

Он подошел к вагону, встал у запылённого окна, на которое указали ему студентки, и просто позвал: «Жена, пошли домой!». И так велико потрясение было от этих обычных слов, сказанных негромким голосом, что не было радостных криков, не было суматохи и суеты вокруг … Шок бывает и от счастья, в которое уже не веришь.

Клава взяла свой чемоданчик и пошла с мужем.

–

* Не могу точно сказать – почему. С одной стороны, он еще до войны, работая на рыболовецком судне, получил серьезный артрит коленного сустава (и, на моей памяти, всё время хромал). Так что вообще мог быть негоден к военной службе. Но, как контраргумент: в ополчение его все-таки взяли. С другой стороны – мог просто не попасть по году призыва.

** Только человек одарен способностью идти против тьмы инстинктов своих, ведомый одной только мыслью – как свечой, горящей во мраке, сознанием своим – как звездой путеводной. Но, к сожалению, пользуются этим даром далеко не все. Может, просто потому, что гордый homo sapiens на самом деле не так уж далеко ушёл от homo животного? Но каждый для себя решает это сам…(Не сомневаюсь, что и среди животных есть исключения из этого правила. Однако, наш социум состоит не из животных. Поэтому подтверждать философию практикой в данном случае весьма затруднительно.)

*** Была ли это ротация (практика в военных действиях, когда войска на передовой заменяются свежими силами) или же его просто отправили туда по «белому билету» – восстановить нет возможности.

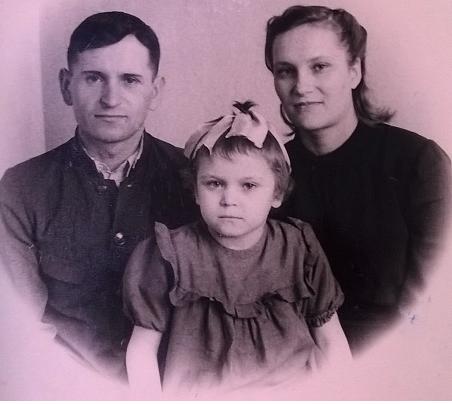

На фото: Шурик, брат Лиды, его жена Клава и их дочь. Прошло 6 лет и 6 месяцев – это март 1949 года. Я смотрю на эту фотографию, и на другие фотографии, послевоенного времени. И мне кажется, что люди на них не просто разучились улыбаться. В их глазах – даже у тех, чьи родные, в большинстве, остались живы – тревога, тоска, печаль. Эхо пережитого. Кажется, что это навсегда, но… Хорошо, что у меня есть их же фотографии 60-х, 70-х годов!

18. Последний отрезок

Август 1942 года

Город Красноводск произвел на приезжих ужасное впечатление! Не знаю, как сейчас (когда он носит гордое название Туркменбаши), а в то время он был очень маленький, почти без растительности. Да и какая тут растительность, если пресная вода – привозная. Вторым источником живительной влаги служил заводик по опреснению морской воды – впрочем, она была не только отвратительна на вкус, но и, как показали исследования более поздних лет, была вредна и в качестве питьевой ,и в качестве поливочной. Так что и студенты, и преподаватели Симферопольского мед института, привыкшие к пышной Крымской растительности, были откровенно рады услышать команду на погрузку в эшелон для отправки дальше – покинуть это безрадостное место.

Лиде с мамой, как «родительницам» «грудничка» Володи, досталось место в классном вагоне. Недоучившиеся студенты – и девочки, и мальчики – расположились в товарных вагонах, с нарами. До отправления эшелона ещё оставалось некоторое время. И, покормив сыночка, Лидочка отпросилась у мамы «сходить к девочкам».

Но только она дошла до нужного товарного вагона – состав тронулся. Лида успела вскочить в ближайшую раскрытую дверь, а поезд все набирал и набирал скорость.

Всем тогда было известно, что переход между товарными вагонами в пути невозможен. Но молодая мама сначала не слишком волновалась, так как была уверена, что на ближайшей станции (которых всегда бывает в пути «немерянное» количество) легко доберется обратно, к своему вагону, перебежав по земле… Лида даже заранее открыла дверь и «закрепилась» возле нее, в ожидании скорой остановки…

И тут-то Лидочке довелось увидеть Среднюю Азию "во всей красе"! Это была не земля – это были пески пустыни Кара-кум. Ни кустика, ни деревца, ни домика – ни одного объекта, за что может зацепиться взгляд! Дюны-барханы, барханы-дюны… Только однажды попался караван: цепочка понурых ишачков и верблюдов, с несколькими людьми.

А станции все не было и не было! И поезд мчался без всякого намека на скорое торможение…

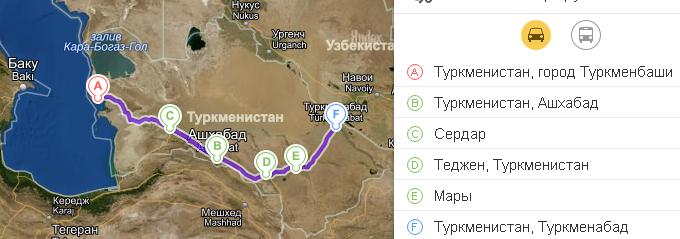

Если посмотреть карту Туркмении (привожу в качестве иллюстрации), точнее, на железную дорогу, что пересекает Туркмению с запада на восток – увидишь Красноводск (он же Туркменбаши), Кызыл-Арват (он же Гызыларьбат, он же, Сердар), Ашхабад, Теджен, Мары, Чарджоу (он же Туркменабад*) – вот и все приличные населенные пункты вдоль всей железной дороги. И до ближайшего было еще очень и очень большое расстояние…

У Лиды стало течь молоко из груди. Отчаяние пришло вместе с осознанием: там, в классном вагоне, сейчас надрывается от плача голодный сынишка, а она не может его покормить....

И тут случилось чудо. По совершенно необъяснимой причине, состав остановился прямо среди песков. Ребята спустили из открытой двери Лидочку на песок, на руках (было достаточно высоко!), и она «дунула» вдоль всего состава, вдоль череды товарных вагонов – к классному … И если бы поезд тронулся в этот момент – Лида осталась бы в песках (и тогда этой истории, кстати, точно здесь не было)….

Ох, и как же ругалась мама на свою бестолковую дочь, когда та, с вытаращенными от испуга и напряжения глазами, задыхаясь, ввалилась в дверь классного вагона, и поезд тронулся…!!!!

По дороге до Ашхабада (около суток) пассажиров эшелона не кормили. По приезду в город, представители администрации института отправились в министерство здравоохранения Туркмении: просить проездные документы для следования дальше, а также выписать питание. Но получили в министерстве весьма неожиданный ответ: «У нас не хватает врачей: дайте нам 10 своих молодых специалистов, а мы вам – питание и документы на проезд».

Поскольку почти всех врачей к тому времени отправили на фронт, а еще в эшелоне были ребята с остальных курсов, которые пока не закончили образование, то оказалось, что выбирать особо некого. Оставались выпускницы с детьми…

На выбор предложили города: Мары, Байрам-Али, Тахтабазар, Кушка (тот самый, «Южная макушка», на самой границе, теперь именуемый Серхетабад – с 1967 года)

Лида и ее сокурсница Вера Сивогривова выбрали Мары.

–

* мне с моей милосердной «пятеркой» по географии было удивительно, что, называя эти станции прямо «с ходу», бабушка пропустила только посёлок городского типа Небит-Даг Ашхабадской области… хотя, возможно, тогда на нем и не было станции. Вообще бабушка всегда указывала старые названия, и иногда мне приходилось потрудиться, чтобы «выкопать» информацию по названиям современным.

19. Посёлок Сагар-Чага, «картина маслом»

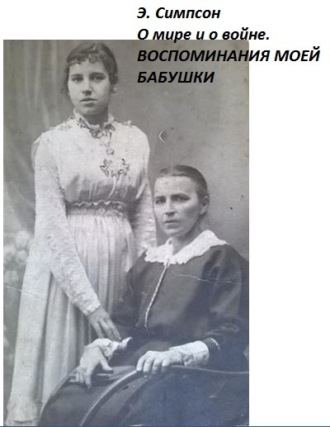

На фото: 5/10/1945, в посёлке Сагар-Чага. Лида (24 года) с сыном(4 года). Что-то такое в глазах и ребенка, и мамы… Если сравнить с фотографиями, тоже сделанными в ателье – к 1 и 3-й части, и вглядеться в лица людей на фотографии к части "Обыкновенное чудо" (1949 год) – можно почувствовать… Война забирала не только человеческие жизни. В Средней Азии бытовало выражение «крадёт цвет из глаз». По-моему, очень точное.

Август 1942 года.

Всей "компанией" (Лида с сыном и мамой, сокурсница Лиды – Вера, со своим сыном) проследовали до пункта своего нового назначения, города Мары, в том же поезде, что и ехали в эвакуацию. С вокзала, прямо с чемоданами, явились в облздравотдел. Начальник этой организации, Клавдия Васильевна, распорядилась юными медицинскими кадрами следующим образом: поскольку сынишке Веры было уже больше 2-х лет, то ее определили в дальний поселок, а Лиду с мамой и маленьким Володей – в ближний, всего 30 км от Мары. Этот поселок носил название Сагар-Чага и гордо значился райцентром (правда, сейчас я не могу найти его даже в Википедии, где хранятся все старые названия населенных пунктов – однако, он обнаружился в нескольких художественных произведениях и… на Грамоте ру, причем, только в сохраненной копии: «Сагар-Чага , см. Сакар-Чага, Сакар-Чаги (пгт, Марыйск. обл., Туркмения )»).

С какими людьми, в каких условиях предстояло трудиться начинающему врачу Лидочке?

Местная больница состояла из амбулаторного отделения и маленького, всего на 15 коек, стационара*. Из этих 15, две койки были для родильного отделения, и ими «заведовала» молоденькая акушерка с Украины, Кирочка.

Заведующего амбулаторным отделением (то есть непосредственного начальника Лиды) звали Григорий Осипович Лившиц. Это был мужчина «под 40» – высокий, уже почти лысый, с вытянутым, улыбчивым лицом. Из Прибалтики – в Сагар-Чага (то есть в эвакуацию, а не на фронт) он попал из-за своей болезни, грыжи позвоночника.

Перед тем, как я продолжу список медицинских кадров Сагар-Чага, задумайтесь, пожалуйста: какая часть организма во все века доставляла человеку рекордное количество боли? Правильно!… И за решение… то есть лечение чуть ли не главной проблемы всех времен и народов отвечала зубной врач** – женщина, чуть постарше Лиды, с круглым лицом, тонким носом и большими карими глазами. Она приехала сюда тоже из Прибалтики.

Полагаю, что не ошибусь, если следующей по плотности сосредоточения проблем человечества назову "болезнь грязных рук". И покуда существуют среди нас лентяи, игнорирующие элементарные навыки гигиены – должность санитарного врача*** будет весьма востребована. В Сагар-Чага держать в узде враждебно настроенных к Человечеству микробов помогала немолодая уже дама, сан врач Валентина Георгиевна, из Ленинграда.

Дети – не только цветы жизни, но и наше будущее, и с этим никто не спорит. Поэтому должность врача-педиатра даже в таком небольшом населенном пункте была строго обязательна. Ее занимала Ирина Адольфовна, женщина лет под 50. Как и зав. амбулаторным отделением, она тоже прибыла сюда из Прибалтики. Муж её работал в единственном в поселке банке, так что, вероятно, их семейных бюджет не слишком протестовал, когда она подарила Лидочкиной маме колечко – «в дружбу». По всей видимости, у нее тоже были польские корни, и так уж приятно ей было встретить здесь, среди песков, человека, с которым можно было в свое удовольствие поболтать на польском языке!

Взгляд на назначение женщины в природе у врача-педиатра был явно «старорежимный». Как-то раз, увидев, что Лида рубит … нет, не березовые полешки, конечно, – по краям арыков тут росли сухие финики – дички, их и использовали в качестве топлива – Ирина Адольфовна пораженно вскричала: «Пани доктор! Как это можно – чтоб женщина рубила дрова!».

Вот такое, совсем несложное, медицинское хозяйство обеспечивало охрану здоровья людей в Сагар-Чага в 40-е года прошлого века. И, безусловно, "точкой" (маленькой, но очень значительной!) в этом перечне была аптека, где над всеми баночками с мазями и пакетиками с порошками безраздельно властвовала фармацевт Аня (возрастом слегка "за 30").

Территориально же весь «медицинский комплекс» был организован так: стационар, в нем 4 маленьких кабинетика амбулатории, к ним же прилеплена аптека (вход отдельный, с улицы) и райздравотдел – под него была выделена целая комната, а заведующей значилась «скороспелая» медсестра-туркменочка, закончившая годичные курсы «красного креста и красного полумесяца» – бессемейная Эне(-джан***) Атаева.

Жильё приехавших медиков, под стать мед учреждению, тоже было обустроено крайне просто.

В старом хлопкосборном пункте освободили несколько маленьких комнат, с маленькими окошками. Пол в комнатах – земляной. Предметы роскоши в виде печки и прочих отопительных приборов отсутствовали как класс. Можно было бы подумать, что это не слишком важно, и что в этих краях всегда стояла жара – но нет, зимой ходили в демисезонном пальто (в январе, в среднем, от -2 до +4°C)! В одной комнатке жили Лида с мамой и маленьким Володей, в комнатке рядом – санитарный врач Валентина Георгиевна, потом – Григорий Осипович, потом – женщина-зубной врач. С другой части, торцевой, жили две туркменские семьи, работающие на пункте сбора хлопка.

Через Мары (и через город, и, соответственно, через область) протекала река Мургаб, приток реки Пяндж, спускающаяся в Аральское море. От Мургаба были сделаны искусственные ответвления, для полива хлопковых полей. Такой арык (метр шириной), протекал и рядом с домом, где жили медики. Там и брали воду – для питья, мытья, стирки, готовки.

Кухонный быт медиков также отличался экзотическим, местным своеобразием.

На улице ставили самодельные мангалы,из ведер – вырезали окошко, выкладывали кирпичом стенки. На них и готовили. Дров, в нашем понимании, не было; в качестве топлива собирали пересохший саксаул, козупай – высохшие стволы хлопка, кизяки (засохшие навозные лепешки) от ишаков и коров («пани доктор» тоже выполняла эту работу, и весьма успешно!). Последний «компонент» мама Лиды месила с глиной и делала из этой субстанции шарики для топки.

А в общем-то, чего жаловаться, в посёлке Сагар-Чага было всё необходимое для жизни и работы.

Для служащих – столовая, в которой один раз в день давали обед – например, борщ из верхних листьев капусты (остальную капусту отправляли на фронт). Был маленький магазинчик, милиция, райвоенкомат, районо, банк.

Но не судите по названиям, и не стройте никаких прямых ассоциаций с теми зданиями, что вы видите на улицах вашего города. Это было просто несколько административных одноэтажных домиков, а рядом располагался аул….

–

*Амбулатория – место для приема больных врачами. Стационар – место, где больные «лежат», больница.

**Зубной врач и стоматолог – это разные специальности и квалификации. Зубной врач иронически называется «кариесолог». Это специальность выпускников ПТУ, техникума. Максимум его возможностей – несложное удаление зубов при очень большой необходимости. Стоматолог – выпускник высшего учебного заведения, и спектр его деятельности – вообще все, что связано с зубами, в том числе – влияние различных методов лечения на человеческий организм в целом.

*** специалист, получивший высшее медицинское образование санитарно-гигиенического профиля и имеющий главной задачей предупреждение болезней. Его обязанность – надзор за оздоровлением жилищ, свежестью продаваемых припасов, чистотой улиц, рек и т.д. Первоначально эта деятельность носила преимущественно административно-запретительный характер и шла в узких рамках простейшего санитарного надзора. Довольно долгое время считалось возможным при этом совмещение в одном лице санитарных и лечащих функций.

**** джан – уважительно-ласковое добавление к имени при обращении. Прямой перевод – приблизительно, «душа, душечка».

20. Молодой специалист. Начало

На фото: это точно в Туркмении, но, полагаю, уже год 1955-й и не Сагар-Чага, а город Мары, областной центр. Лида – справа.

1942 год.

И вот новоиспеченный доктор – молодой, так сказать, специалист*, 21 года от роду, приступил(а) к работе 7 августа 1942 года**.