полная версия

полная версияО мире и о войне. Воспоминания моей бабушки

Чем же занимались в свободное от учебы время, как жили студенты-медики в конце 30-х годов прошлого века?

Без интернета и телевизора, досуг был простым и здоровым: ходили в спортзал, в кино, играли в волейбол…

Теплый климат края располагал к тому, что большую часть времени студенты проводили на улице. А однажды, 20 марта 1941 года в Симферополе обильно выпал пушистый снег. В наши дни, в таких случаях, мы обычно судачим, что погода совсем свихнулась и вот-вот начнется полный коллапс природы – то ли глобальное потепление, то ли новый ледниковый период. Но в те года мысли о подобных ужасах не посещали молодые головы, и студенты весело высыпали из "общаги" на бульвар имени Ленина, где под укутанными в белые "подушки" ёлками с детской радостью играли в снежки и обсыпали друг дружку нежданным, прощальным подарком Деда Мороза.

Столовая была не бесплатная, но очень дешевая. В зале висело огромное полотнище с лозунгом: «Аппетит приходит во время еды». Остроумной молодежи было трудно пройти мимо такого, и вскоре слово «приходит» оказалось исправлено на «проходит». Питались в столовой очень многие: только на первом курсе – 300 человек, а ведь были еще и старшие курсы. Да, родители немножко помогали всем, но именно – немножко. Вышеупомянутые котлеты с салом и жареная печенка с пирожками были – увы! – достаточно редки.

Перед стипендией, когда – классически! – денег не оставалось совсем, студенты ели хлеб с чесноком и представляли, что едят колбасу… Однако, это не было «причиной для тоски», а наоборот – поводом для шуток, поскольку в таком образе жизни у будущих советских медиков наблюдалось, практически, полное единодушие .

Один из Лидочкиных сокурсников, мальчик-белорус, был из детского дома, слать пирожки ему было некому, и потому его товарищи радушно делились с ним своими «домашними» посылками. Да и вообще невозможно представить, чтобы в «общаге» кто-то хозяйственно уплетал присланное в одну одинокую личность, не поделившись с соседями, друзьями, и просто тем, кто проходил мимо. Тем более – в те далекие времена, когда люди были куда ближе друг к другу в повседневной жизни.

Лидочкин будущий муж, Виктор, был соседом по комнате еще двум ребятам: Джаферу (из Бахчисарая) и Васе Пузыревскому. Вася вечно был голоден, и как-то раз поспорил с приятелями, что запросто съест полкило халвы с булочкой, причем, за один раз и без капли воды. На такое зрелище в комнате собралась толпа студентов, и Лидочке надолго запомнилось, как бедный Вася, под подбадривающие выкрики, доедал последние кусочки, едва двигая стянувшимися от халвы челюстями…

Виктор оказался в Керчи (в одном с Лидой классе, а потом – и в одном институте) из-за печальных обстоятельств. Он был младшим сыном в семье, жил с матерью и отцом в деревне. Отец был середняк, но семья обладала весьма обширным подсобным хозяйством. Старшая сестра жила в Керчи, а старший брат, Иван, работал трактористом в деревне под Джанкоем.

Когда отец умер, сестра забрала Витю к себе, в Керчь. Мальчик строил планы на поступление в Севастопольское военное училище, но увы, так называемое «социальное происхождение» напрочь закрывало для него карьеру военного кадрового моряка.

Осознав, что с военным училищем он потерпел неудачу, Виктор подал заявление в мединститут, и поступил туда. Правда, только благодаря своей будущей супруге.

Дело в том, что у Виктора были серьезные проблемы с русским языком***, а у Лиды – отличная зрительная память, которая в сочетании со страстной любовью к чтению, позволяла писать практически без ошибок . Поэтому когда пришло время вступительного сочинения, на которое отводилось 4 часа, Лида быстренько написала свое, а за оставшееся время продиктовала сочинение Виктору (благо – помещение для экзамена было огромным, и сидели они далеко от экзаменаторов, на самой «камчатке»). В результате Лидочка получила «пятерку», а Виктор – «4».

Но «нет ничего тайного, что бы не стало явным»! После сочинения был устный экзамен по русскому языку, где правда, практически, выплыла наружу. В предложении из четырех строчек (экзаменуемые писали на доске) Виктор сделал 6 ошибок. Однако, женщина-экзаменатор, посмотрев на доску и на сочинение, не стала требовать объяснений. Вздохнула, сказала «стирай и садись!», и.. поставила проходную «3»!

Так и Лида, и ее будущий муж Виктор стали студентами-медиками.

–

*Я, человек далекий от медицинского образования, конечно же спросила бабушку – что это за зверь такой, какая профессия потом ожидает его выпускников. На что бабуля, саркастически хмыкнув, заметила «Это те, кто потом ходил проверять магазины и выходил оттуда с полными сумками». Безусловно, это была шутка. И в далеком (тогда) будущем я узнала, что эти самые «полные сумки» несли в лабораторию, на проверку бабушке моей подруги. Ведь именно этим и занимались выпускники санитарно-гигиенического факультета: проверяли продукты, потребляемые населением, на предмет вредных веществ и вредоносных бактерий, чтоб не допустить массовых отравлений и эпидемий.

** В бабулиных устах это была констатация факта, не больше – не меньше: было именно такое общее мнение на основании именно такого признака.

*** По выражению бабушки – «"Корова" через «ять» писал!». Но, в конце концов, не всем же быть отличниками…

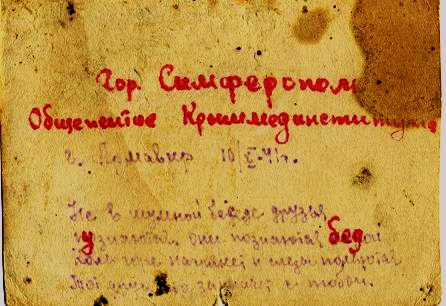

9. перелом

На этой фотографии, на обратной стороне надпись, бабушкиным почерком: «гор. Симферополь. Общежитие Крым мединститута». (под окнами – бульвар Ленина, именно тут шли танки) И вторая надпись, тоже бабушкиной рукой, но другими чернилами и, очевидно, сделанная в указанную дату: «Армавир 10/Х-41 г. Не в шумной беседе друзья узнаются. Они познаются бедой. Коль горе нагрянет и слёзы польются, Тот друг, что заплачет с тобой.» Эти немудреные, и в то же время, очень точные слова – то, что было тогда в сердце у 20-летней Лидочки…

Симферополь. 1941 год.

Это лето обещало быть крайне жарким для 20-летней Лиды, и не только из-за погоды.

Во-первых, в мае прошлого года (в конце второго курса) они с Виктором, наконец, поженились, и теперь Лидочка собиралась стать молодой мамой – через несколько месяцев.

А во-вторых… самым важным для будущих медиков (на данный момент) были уже подходящие к концу экзамены, за третий курс. Как раз по этому поводу Лида с подружкой и сидели сейчас на подоконнике общежития – 22 июня, ни свет ни заря – аж в 4 утра! – чтобы, как и в предыдущие дни подготовки, позанимавшись в эти самые тихие, самые продуктивные для обучения часы – до полудня, потом не менее продуктивно отдохнуть.

Вдруг на улице раздался, всё нарастая, страшный грохот, лязг металла – по бульвару Ленина, прямо под окнами общежития, один за одним, шли танки. Наши, советские танки.

Вскоре стал слышен другой грохот – более тихий, более далекий, но от этого куда более зловещий…

В полном недоумении и тревоге прошли долгие, томительные в своем ощущении беды, часы.

Позже по радио прозвучали* те самые слова, которые сейчас известны всем: «Сегодня… германские войска напали на нашу страну…». И от кого-то стало известно, что далекий грохот – это была бомбежка лётной школы близ Севастополя, в Каче.

… "И треснул мир напополам"(с). Нельзя сказать, чтоб прежняя жизнь Лиды была легкой – нет. Но она вела – как крепкая, надежная дорога, по которой хорошо шагать солнечным звонким утром, и даже если уже усталость берет своё, и тяжело – знаешь, что впереди будет, точно будет светло и спокойно, и можно будет отдохнуть. И это будущее – не просто мечты, оно уже вполне реальное, потому что выстраивается собственным честным трудом, и трудом тех многих людей, кто рядом… то самое светлое будущее, сейчас уже безнадежно нами забытое, или упоминаемое лишь с горьким сарказмом…

… Перекрывая тот свет, что солнцем сиял впереди – загрохотала, посыпалась чёрная, беспощадная лавина войны. Многих – смяла под собой, перемолола, отбросила, изувечила… Не только у Лиды, но у каждого из этого огромного числа людей – миллионов, попавших под эту злую силу (вы просто остановитесь на миг и задумайтесь, сколько это – миллионы живых людей!) – у каждого человека, с его идеями и планами, с надеждами, радостями, печалями – жизнь переломилась, будто тонкая веточка.

И на этом изломе, делящем мир на "до" и "после", у каждого человека в нашей стране стояла одна и та же, общая дата – выгравирована, выбита, впечатана в душе, навечно – 22 июня 1941 года.

…Многократно перечитывая эти строки, я спрашиваю себя: мы, сидящие за компьютерами и беспрерывно жалующиеся на плохие условия жизни; где бы мы сейчас были – если бы не люди, заслонившие нас от той чёрной лавины (что катилась прямиком из цивилизованной Европы), заслонившие собой – нас, своих еще не рожденных, не знакомых им детей, внуков, правнуков, пра-пра…? А БЫЛИ БЫ мы сейчас…?

***

… Когда война только началась, почти все в Крымском меде – и студенты, и преподаватели – были твердо уверены, что эту гадину, уже ползущую по нашей земле, вот-вот раздавят, у самой границы… И институт все закончат спокойно, и мирная жизнь снова будет радовать прекрасными минутами труда и покоя.

Поэтому, несмотря на постоянную, гнетущую тревогу, сокурсники сдали экзамены и разъехались по домам. Сама Лидочка с мужем провела каникулы под Джанкоем – у Ивана, старшего брата Виктора.

В августе все ребята и девочки снова съехались в институт, так как собирались продолжать обучение, в обычном порядке. Поскольку – да это же очевидно! – война закончится, если не в ближайшие недели, то в ближайшую пару месяцев – точно!…

…Всех студентов собрали в актовом зале и сообщили примерно следующее:

«Не разбегайтесь. Есть распоряжение правительства сохранить весь наш институт как единицу и эвакуировать в Армавир Краснодарского края эшелоном – преподавателей, а также второй и третий курс.».

И студенты мединститута, в ожидании эвакуации, занялись делами, имеющими очень мало общего с медициной: на территории студенческого городка они рыли окопы** , точнее – зигзагообразные канавы-щели, прикрытые палками, досками, присыпанные сверху землей, чтобы прятаться при бомбежке.

Это была уже не превентивная мера: бывало, трижды за ночь объявляли воздушную тревогу. В конце концов, Лидочке с Виктором уже настолько надоело каждый раз вскакивать, хватать коробочку с документами и куда-то бежать, что некоторые объявления воздушной тревоги они, 20-летние, стали просто игнорировать. Тем более, что Лидочке всё труднее и труднее давались эти ночные "пробежки" – из-за подрастающего животика.

И вот что интересно: среди студентов и преподавателей даже не было разговоров о том, что нужно прервать обучение. Только студенты 4-5 курсов получали ускоренные дипломы и отправлялись на фронт или, согласно указанию, в больницы тыла. А остальные дружно собирались эвакуироваться, согласно приказам руководства института и города. То ли потому, что понимали – стране как никогда требуется много квалифицированных медиков, то ли потому, что авторитет старших был тогда очень силен.

–

* Бабушка сказала, что объявлял Левитан, но в интернете по этому поводу противоречивая информация. Я нашла, что объявлял в полдень и Молотов, но тут же написано, что «Примечательно, что такие маршалы как Жуков и Рокоссовский в своих мемуарах тоже писали, что первым сообщение передал диктор Юрий Левитан.»

**«глубиной – как могила” – по сравнению бабушки. Думаю, это не только характеристика размера.

10. Эвакуация. Армавир

Надпись на обратной стороне фотографии, бабушкиным почерком (фиолетовыми чернилами): "г. Армавир, 10/Х – 1941 г. Не в шумной беседе друзья узнаются/Они познаются бедой/Коль горе настанет и слёзы польются/ Тот друг, что заплачет с тобой."

Когда-нибудь история рассудит – кто был виноват в том, что подготовка к эвакуации в Крыму затянулась, и время, драгоценное время было упущено.

К сентябрю 1941 года немецкие войска перерезали железную дорогу, соединяющую Крым с Украиной и, соответственно, Москвой (путь через Перекоп, рядом с озером Сиваш, после которого можно было повернуть на Ростов по ж\д). Таким образом, наиболее простой, надежный, «гуманный» способ массовой отправки людей из Крыма – из Симферополя, из Керчи – эшелоном, по железной дороге, стал невозможен. Такой эшелон ушёл только один: в Нижний Тагил, с заводским оборудованием и необходимыми для его работы людьми: ИТР, квалифицированными рабочими и, по возможности, их семьями. Начальником этого эшелона был Лидочкин папа. Он ехал один: сын остался защищать город, дочь и жена эвакуировались с мед.институтом.

Для медицинского института снарядили несколько автобусов и погрузили в них преподавателей, студентов и студенток (среди последних было некоторое количество с детьми и беременных). И этот «авто-эшелон» двинулся из Симферополя, через Феодосию – в Керчь.

В Керчи, с пристани, переправляли на Кавказский берег всеми доступными плавсредствами всех: и пассажиров «эшелона» мединститута, и тех, кого должны были организованно отправить по железной дороге, другим составом*, да и вообще – всех, кто просто хотел переправиться.

Отправка растянулась на несколько дней.

По ночам не отправляли. Благодаря этому, Лида, которая была на последнем месяце беременности, бегала спать домой. Получилось целых две последних ночи – в доме, в котором прошло, и так внезапно закончилось детство.

Вещи, которые собирали с собой, так и оставались на пристани – удивительно, но их не украли**! – и каждый раз приносили еще «добавку»: то – мисочку для стирки пеленок, то какие-то новые вещи, которые можно было бы, при необходимости, потом продать.

Мама Лиды предусмотрительно пошила рюкзачок для детских вещичек – ползуночков, пеленок и прочего, чтобы носить все это с собой, на плечах – ведь ребенок молодых супругов должен был появиться на свет совсем скоро, и кто знал – в каких условиях они тогда окажутся…

В это же время пришло решение, что мама едет с вместе со студентами, со своей дочкой, хотя должна была ехать с эшелоном семей заводских ИТР, но не могла же она оставить 20-летнюю Лиду в таком положении – и без своей поддержки.

Перед самым началом войны Лидочкин брат, Шурик, начал «серьёзно» встречаться с девушкой Клавой, и когда разразилась война – они спешно поженились***. Шурик записался в ополчение – защищать город. По его просьбе, Клаву эвакуировали вместе с институтом, как студентку. Полагаю, многим нашим современникам было бы удивительно узнать – на это действительно не потребовалось ни взяток, ни ответных услуг, ни даже обещаний. Просто – взяли, по просьбе …

…Эвакуируемых распределяли по группам. Давали маленькие и большие пароходы, а так же рыболовецкие катера, весь «перевозочный потенциал» которых был трюм для рыбы, да кубрик на 4 койки, и вся команда – 5 человек… Именно такой (точнее – несколько таких) медицинскому институту и достался.

Настала очередь Лидочкиной группы. В трюм загрузили всех, но там можно было только стоять – стоять вплотную, и метафора «как сельди в бочке» была уже почти совсем не метафорой.

Лиду, в ее светло-коричневом коверкотовом пальто, белом берете, и с огромным, выпирающим животом, поместили в кубрик, на место матроса, находившегося на вахте. Можно сказать, что ей очень повезло: так хорошо знакомое по институту, а сейчас – совершенно измученное лицо знаменитого профессора терапии Батинкова (он вместе с остальными стоял в трюме) Лида запомнила на всю жизнь. Когда судёнышко было уже в пути, сверху, с палубы ей было видно, как время от времени он поднимал голову к 4-х угольному открытому люку и, слабым голосом, умоляюще взывал: «Вынимите меня отсюда!»(именно так – «вынимите», а не «выньте»). При этом его часто рвало, и, поскольку иного выхода не было – он пользовался своей собственной шляпой…

Едва отплыли от Керчи – начался шторм.

Катер, вопреки объявленному, направился не в Черное море – на Кавказский берег, а в Азовское море (городок Приморско-Ахтарск или Ахтари-Приморск – кто как тогда называл). Оттуда, с побережья, шла железная дорога на Краснодар, на линию, соединяющую Ростов, Владикавказ, Минводы, Грозный и Туркмению.

Из-за шторма пришлось плыть дольше: на море успела опуститься ночь. Катерок бросало бурными волнами, и он мог запросто разбиться о берег, что был сейчас невидим – из-за режима светомаскировки.

Поэтому посудинку направили ближе к косе, на эту косу выбросили якорь, и потом всю ночь вахтенные следили, чтобы катерок не отнесло ближе к берегу.

Ночью Лидочке, по причине ее "серьезного положения" без конца требовалось в туалет. Матрос из кубрика каждый раз выводил ее на палубу – в гальюн, который представлял из себя три холщовых полотнища – боковые и переднее, а четвертой «стенки», со стороны моря, не было. С палубы в море немного выдавались доски с характерным отверстием, а ноги оставались на палубе. По бокам были поручни, чтобы держаться. Такое не забывается…

Только на рассвете следующего дня, когда стал виден берег, и стало возможно подойти к причалу, катерок высадил измученных людей в Ахтарске.

Их привели в здание, напоминающее школу, в небольшое помещение, где все прибывшие сразу же легли вповалку на пол и заснули. Теснота была такая, что человеку, лежавшему у двери (которая открывалась вовнутрь), приходилось вставать, если кому-то надо было выйти. Бедная Лида снова не смогла заснуть…

Руководство Ахтарска оперативно организовало пункт питания, и днем прибывших накормили густой баландой****, выдали по куску хлеба и посадили в поезд.

Следующим пунктом назначения был город Армавир, Краснодарского края – между Ростовом и Владикавказом.

В Армавире новоприбывшим сразу выделили помещение под учебный корпус – трехэтажное здание бывшего техникума. Институт развернули по всем правилам (насколько это было возможно) и прожили в Армавире почти целый год – с 1 октября 41 года до конца июля 42 года. Решением жилищного вопроса эвакуированные занимались самостоятельно – искали сдаваемые комнаты.

По прибытию в Армавир, Лидочкина мама, оставив присматривать за измученной дочкой – её супруга и золовку Клаву, походив по городу, нашла своей семье квартиру для жилья, а точнее – маленькую комнату. Хозяйка – тетя Катя, худенькая пожилая женщина – сдавала жилплощадь почти без мебели, зато – и это было очень важно, потому что за осенью неумолимо приближалась зима! – с русской печью. Точнее – с грубой (часть печки, которая стояла топкой в другой комнате). Рядом с печкой был топчанчик из кирпичей – лежанка.

Через 5 дней после приезда – 5 октября – Лиду забрали в роддом, где у нее родился сыночек Володя.

При выписке состояние здоровья обоих – и мамы, и сына – было нормальное, но через несколько дней у молодой мамы поднялась температура – под 40.

В это же время началась первая бомбежка Армавира. Лидочка, в ознобе, дрожала на лежанке, рядом с печкой, и никак не могла согреться. Хуже всего было то, что она была в тот момент совсем одна: Виктор ушел в институт, а мама отправилась на базар, за продуктами*****.

Вскоре стало известно, что немцы заняли Ростов…

–

*– семьи ИТР и квалифицированных рабочих с завода, после уже состоявшейся отправки – поездом – оборудования и сотрудников в Нижний Тагил.

** Думаю, что тогда хватало слов «пожалуйста, посмотрите за нашими вещами!» .

***Одним из аргументов жениха, по словам бабушки, было «Да чтоб я такую красивую девушку немцам оставил?!» Конечно, отчасти это была шутка…

****Я наивно спросила «с мясом?», на что бабушка хмыкнула: «Еще чего! Может, с котлетой?»

***** Как раз на базаре ее и застала бомбежка, и, в состоянии полной паники, Лидочкина мама выбрала в качестве самого подходящего укрытия, за которым и спряталась… бочку с керосином!

11. Разбитое сердце

На фото: май 1940 года. Счастливые молодожены. Кто бы видел будущее, кто бы знал – что ждёт впереди…

20 ноября 1941 г. немцы заняли Ростов. Расстояние между Ростовом и Армавиром не слишком велико – всего 270 км по прямой. И эвакуированному мед институту дали приказ: срочно грузиться в эшелон и ехать на Махачкалу (а потом – дальше, в Ереван).

Приказ есть приказ: все спешно собрали вещи и явились на перрон, к эшелону, в котором им на этот раз выделили дачный вагон*. После посадки люди – преподаватели, студенты – сидели так плотно, что Лида не могла покормить голодного сына – он все плакал и плакал….

Постепенно сгустились сумерки. Все ждали команду на отправление, но её так и не дали. Просидев в страшной тесноте так и не тронувшегося с места вагона несколько часов, люди выбрались на перрон – в тоскливую, ноябрьскую ночь Армавира – и пошли по уже совершенно опустевшим и темным (в режиме светомаскировки) улицам обратно, к единственным, ставшим знакомыми, домам. Холод, казалось, проникал под одежду без малейшего препятствия. Руки Лиды в тоненьких нитяных перчатках совсем заледенели.

Комната, которую снимали всей семьёй, была уже занята другими беженцами. Но добросердечная хозяйка, тетя Катя, уложила их – Лидочку с малышом, ее мужа, маму и золовку Клаву – спать остаток ночи в своей кухне.

Наутро они нашли съемную комнату в другой квартире, а прошедшая ночь еще очень долго вспоминалась как кошмарный сон.

В новой комнате хотя бы мебели было побольше: большая деревянная кровать, а рядом – маленькая детская коечка.

Еще неделя прошла в тягостной неизвестности, занятий почти не было.

28 ноября 1941 года наши войска отбили Ростов, и дальше, до конца курса, студенты уже доучивались нормально. Если, конечно, обучение в таких условиях можно считать нормой…

Питались так: по карточкам один раз в день давали обед (сваренные капустные листья, в качестве борща, и каша), по 400 г хлеба или «птичек» – булочек-рогаликов.

Мама продавала простыни, скатерти и «носильные» вещи, захваченные с собой из дома как раз с этой целью, и покупала продукты: подсолнечное масло, лук… Лук макали в масло и так ели.

Еще покупали\выменивали на рынке макуху (пресованый отжим от подсолнечных семечек – брикет размером с ноутбук, толщиной сантиметра 2). В нормальной жизни его используют в качестве корма скоту, но в те годы он спасал от голода людей.

Базары были большие, купить можно было абсолютно все, но… денег не было.

Чувство голода было постоянным спутником…

…На практику студенты ходили в местный госпиталь.

И тут появилась она – девочка-студенточка по имени Валерия. Блондинка пышных форм, глаза «с дымкой» – как у киноактрисы. Была она местная, жила с родителями, и потому – весьма прилично одета и ухожена (особенно по сравнению с полуголодной, исхудавшей молодой мамой, нянчившейся с грудным сынишкой).Валерия училась в Ростовском медицинском институте, и на практику ее записали в ту же группу, что и Лиду с мужем.

Целенаправленно ли эта девица «строила глазки» Виктору, или же он сам не смог устоять против ее свободного женского обаяния – кто сейчас знает.

Тем не менее, его отношение к Лидочке сильно изменилось. И поведение – тоже.

(Не вдаваясь в безрадостные подробности, приведу один обмен репликами молодых супругов, в ночном разговоре: "Виктор, что же ты молчишь?!!!" – "Я о НЕЙ думаю!")

Да, наверное – тогда, в сороковом году, они поженились просто «по дружбе», не по любви.

Да, наверное – именно в Армавире он действительно влюбился, так как следовал за Валерией, словно тень.

Лида потом всем говорила, что ей просто обидно – и больше ничего, что особенно она, в общем-то, и не расстраивается…

Возможно, это была Судьба, Рок, Неотвратимость…? Последствия немыслимо сложного, спроектированного шахматного хода кого-то из тех, кто может влиять на жизни нас и наших потомков? Ведь цепочка событий, вызванная этим "брошенным в воду камнем", растянулась на очень, очень многие годы и судьбы.