полная версия

полная версияЖурналы «Работница» и «Крестьянка» в решении «женского вопроса» в СССР в 1920–1930-е гг.

В 1914 г. журнал легально выходил в Петрограде, из семи выпущенных номеров три были конфискованы цензурой[190]. «Редакции приходилось тщательно взвешивать каждую фразу, выбирать то или иное слово, чтобы и высказать то, что надо, и обойти цензуру. И все же… журнал не мог обходить боевых задач дня …»[191], – писала А. И. Ульянова-Елизарова. Затем началась Первая мировая война, легальные периодические издания социал-демократической ориентации были закрыты.

В 1917 г. журнал «Работница» был возобновлен, вышли в свет 9 номеров; в 1918 г. вышел 1 номер. Издатель журнала – ЦК РСДРП(б). В период Гражданской войны было не до женских изданий, но пропаганда идей женского равноправия считалась важной задачей. Поэтому в «Правде» с 1919 г. по четвергам публиковались «Странички работницы». Такая рубрика в этот период выходила и во многих губернских газетах. После окончания Гражданской войны Женотдел ЦК партии возобновил издание журнала для работниц.

В 1924 г. в обращении редакции «Работницы» к читательницам говорится, что задача журнала – освещать вопросы нового быта и тех мероприятий советской власти и Коммунистической партии, которые непосредственно ведут «к желанной цели каждой работницы – окончательно освободиться от пут домашнего хозяйства и дать возможность заняться общественным строительством»[192]. Так редакция сформулировала пути реализации раскрепощения женщин.

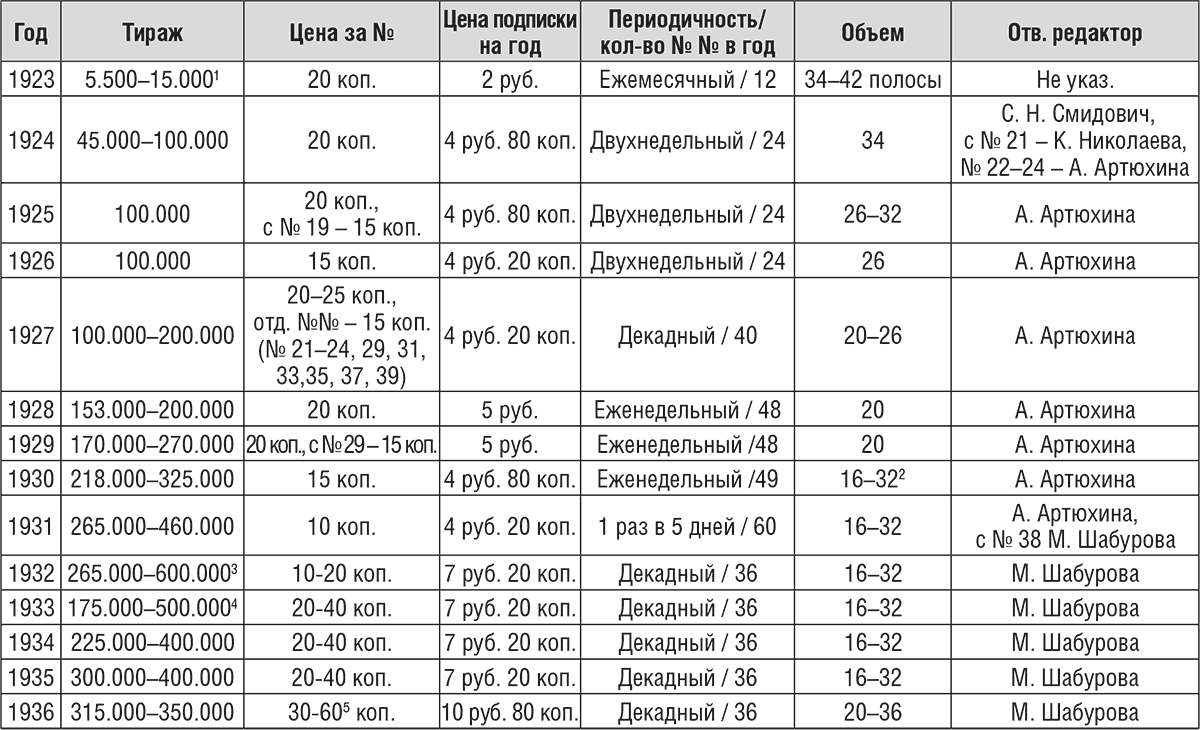

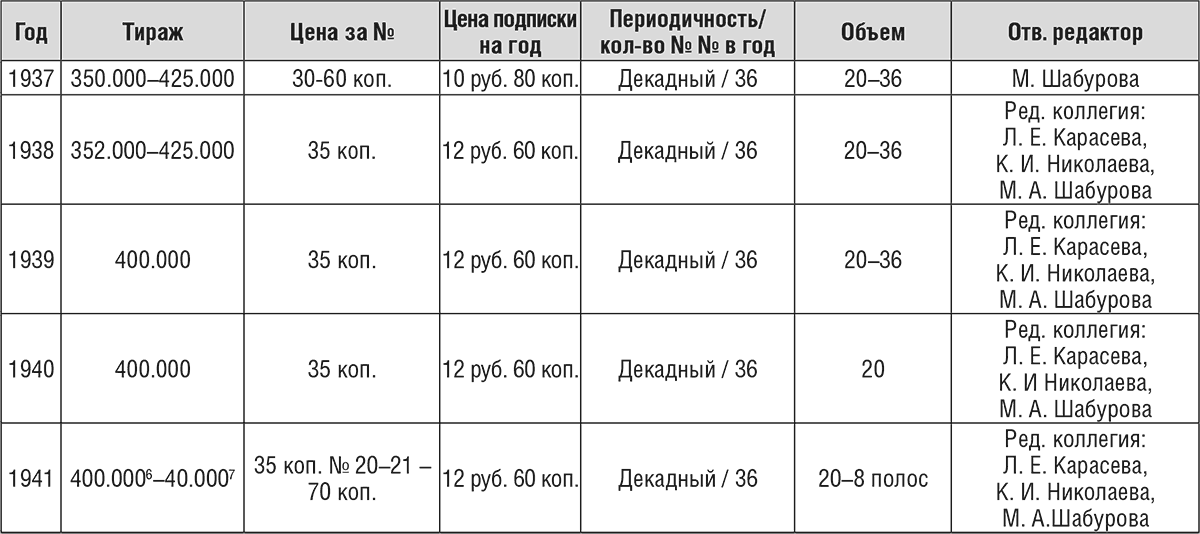

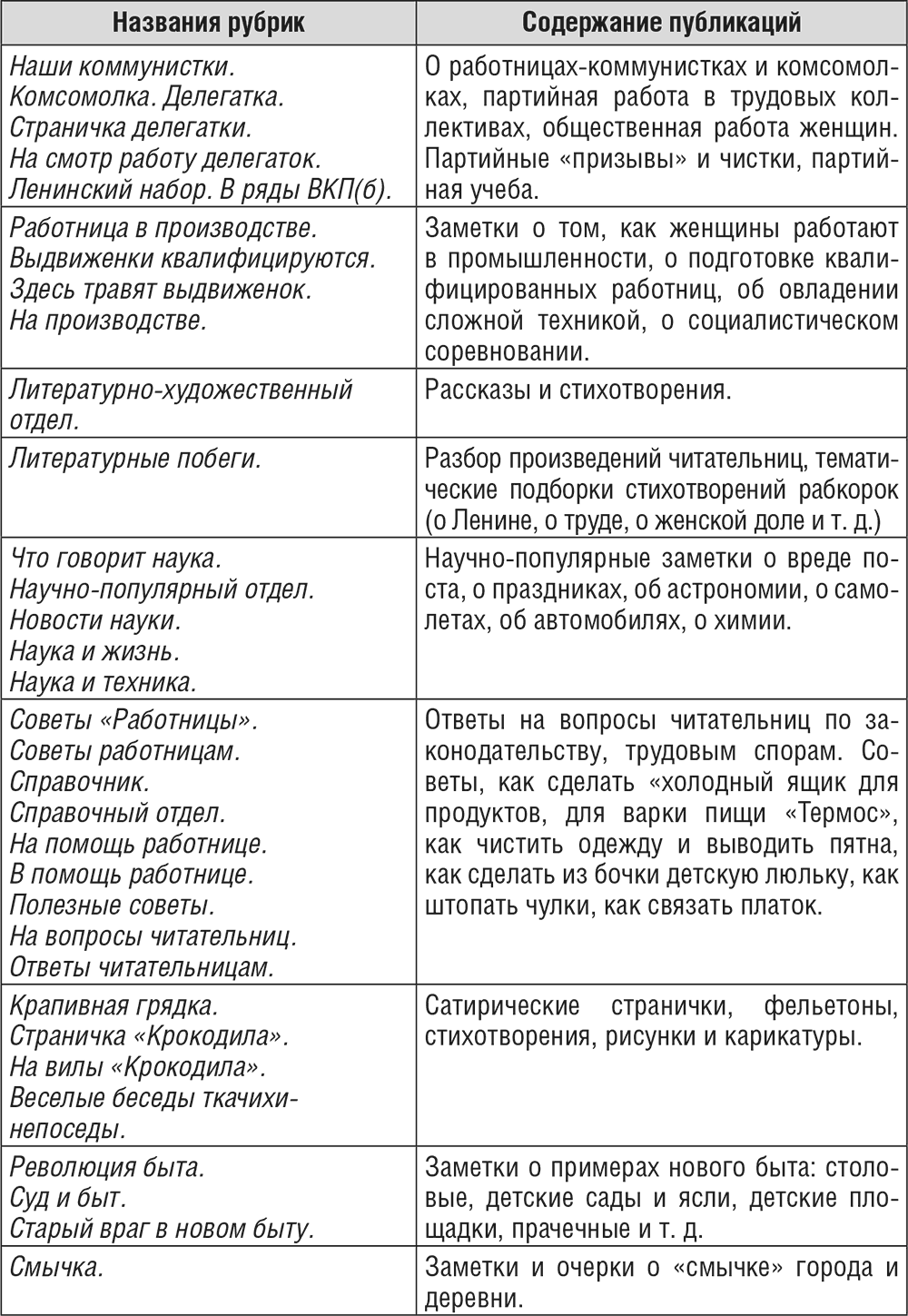

Таблица 6 показывает, как менялись тираж, периодичность, объем, стоимость одного номера и годовой подписки «Работницы».

Таблица 6.

1 Если тираж менялся значительно, приводятся цифры самого маленького и самого большого тиража года.

2 Как правило, из трех номеров в месяц два были объемом 16 полос, один – 32 полосы.

3 Тиражом 600.000 экз. выпущены номера 6 и 30 (спецномера: к 8 марта и 15-летию Октябрьской революции).

4 Тиражом 500.000 экз. выпущен номер 30 (спецномер к годовщине Октябрьской революции).

5 Номер, в котором было 20 полос, стоил 30 коп; номер из 36 полос стоил 60 коп.

6 Тираж номеров 1-19, затем тираж снижается в связи с началом Великой Отечественной войны.

7 Тираж номеров 29-31, объем номеров 8 полос. Это октябрь 1941 г., период обороны Москвы. Номера 32-36 за 1941 г. вышли тиражом 75.000 экз.

Периодичность выхода журнала менялась: с 12 номеров в год в 1923 г. до 24 номеров – в 1924–1926 гг., 40 номеров – в 1927 г., 48–49 номеров – в 1928-1930 гг. Эксперименты с периодичностью продолжались и далее: в 1931 г. журнал выходит 5 раз в месяц (60 номеров в год), затем 3 раза в месяц в 1936–1941 гг.

Менялся также объем одного номера: чем чаще выходил журнал, тем меньше был его объем: от 34–42 полос в 1923 г. (выходит 1 раз в месяц) до 16–20 полос в 1927–1941 гг. (выпускается 4, 5, затем 3 номера в месяц). Как правило, с 1930 г. (когда журнал начал выходить 3 раза в месяц) обычный объем 16–20 полос, а каждый третий номер – 32 и более полос. Объем одного номера журнала мог увеличиться, если это был, например, выпуск к 8 марта[193] или юбилейный выпуск (15-летие Октябрьской революции[194]).

В целом, объем журнала за первое десятилетие значительно увеличился: если в 1923 г. за год выпускалось в 12 номерах всего 480 полос (при тираже одного номера в среднем 10.000 экз.), то в 1930 г. – в 49 номерах в среднем 1200 полос (при тираже одного номера 250.000– 270.000 экз.). С 1927 г. к журналу прилагались выкройки одежды, с 1929 г., кроме выкроек, в качестве приложения выходит вкладка «Малышам», с 1930 г. добавляется вкладка «В помощь работнице». Формат «Работницы» менялся незначительно, он постепенно увеличивался и к началу 1930-х гг. примерно соответствовал привычному в 1960-1980-х гг. формату.

За период с 1923 по 1931 г. у «Работницы» сменилось несколько типографий. Журнал издавало издательство «Красная новь», затем «Рабочая газета», затем – издательство «Правда». На мой взгляд, это не отразилось на качестве журнала – оно невысокое по современным меркам. Скорее можно предположить, что типографии менялись в связи с ростом тиража, периодичности и количества полос в одном номере журнала.

Казалось бы, при таком росте тиражей и объема журнала должна была существенно повышаться и цена, однако это не так. В 1924 г. в обращении редакции «Работницы» к читателям подчеркивается, что целью является удешевление издания, чтобы «продвинуть журнал в более широкие женские массы и дать возможность каждой рабочей семье, по доступной для нее цене, иметь журнал»[195]. В самом журнале не удалось найти свидетельств, насколько он был по средствам работницам. В 1928 г. читательница из Перми пишет, что журнал «доступен каждой работнице благодаря дешевизне», но не говорит о том, что журнал недорогой для нее самой[196].

Стоимость журнала в 1923–1930 гг. составлялась от 15 до 20 копеек за номер, в 1931 г. один номер стоил 10 копеек. Нужно еще учесть, что это годы экономической нестабильности, а между тем цена за номер уменьшается. С 1933 г. цена одного номера растет, но увеличивается и зарплата рабочих. Стоимость подписки на год выросла с 2 руб. в 1923 г. до 12 руб. 60 коп. в 1941 г., однако зарплата рабочих также значительно выросла за эти годы[197].

В качестве примера – заметка о том, как вырос бюджет рабочих семей в годы первой пятилетки. Герой заметки рассказывает: «В 1929 г. я работал один. Жена была домохозяйка. Зарабатывал 90 р. И было трудно. В 1933 г. я имею высокую квалификацию: я работаю мастером, мой заработок 350 р., жена работает в магазине, получает 150 р. Итого наш бюджет 500 р.»[198]. В заметке отмечается, что обследованы 40 семей и «общий бюджет семьи повысился в 2 раза». Если исходить из этого примера, в 1929 г. годовая подписка на 48 номеров стоила 5 р., т. е. 5,5 % месячного дохода рабочей семьи, в которой работал только муж. В 1933 подписка на 36 номеров стоила 7 р. 20 коп. – 4,8 % месячной зарплаты жены или 1,44 % месячного дохода семьи, в которой работают оба супруга. Цена подписки стала доступнее, хотя нельзя это безоговорочно утверждать, не зная полного списка расходов семьи.

Борьба за увеличение тиража «Работницы» велась неуклонно и упорно на протяжении всего довоенного периода. В 1923 г. тираж составлял, как правило, 10.000 экземпляров[199]. В 1924 г. тираж «Работницы» был резко увеличен: до 45.000 (№№ 1–4) и далее до 100.000 (№№ 19-24). В 1925–1926 гг. тираж оставался стабильным – 100.000 экз. В 1927 г. тираж повысился до 200.000 экз., количество номеров в год – до 40. В 1928–1930 гг. периодичность журнала увеличивается до 48–49 номеров в год (журнал выходит еженедельно), а тираж колеблется от 150.000 до 330.000 экз. В 1931 г. журнал выпускался каждые пять дней – 60 номеров в год. После этого опыта редакция перешла на декадный ритм – 36 номеров в год.

В 1931 г. (в № 8 и других) публикуются призывы к читательницам довести тираж до 600.000 экз., выполнить «план подписки на 100 %», из чего можно сделать вывод о разнарядке на подписку для предприятий. В журнале публикуются письма работниц о том, что почта плохо доставляет журнал, а главное – воруются выкройки, которые прилагались к номерам 12 раз в год. Весь 1931 г. тираж колеблется от 265.000 до 460.000 экз., выше его поднять не удавалось. Тиражом 600.000 экз. в 1932 г. были выпущены спецномера (№№ 6 и 30) – к 8 марта и 15-летию Октябрьской революции.

Подробности распространения изложены в № 9 за 1932 г. под лозунгом «Сделаем подписчиков спецномера постоянными читателями журнала». «Компания по продвижению спецномера журнала «Работница», посвященному Международному женскому дню, проведена в Москве с большим эффектом. Аппарат Союзпечати распределил за 5 дней 130 тыс. экз. в Москве – первое место в Союзе», – говорится в заметке[200]. Были задействованы письмоносцы, «заводская общественность», сборщики подписки и делегатские собрания. Распределением спецномера «Работницы» занимались и комиссии по проведению празднования 8 марта, с их инструкторами провели специальное совещание. Также устроили соревнование между крупнейшими заводами, «сбор подписки был организован в бараках, общежитиях и цехах», даже в подшефных колхозах. «Чтобы закрепить достигнутые успехи, на основе директивы Женсектора МОК ВКП(б) по Москве проводится двухдекадник продвижения «Работницы» в массы», редакцию похвалили «за образцовую постановку вокруг журнала массовой работы»[201]. И все же постоянный тираж «Работницы» довести до 600.000 экз. не удалось.

В 1933 г. тираж 500.000 экз. был у спецномера (№ 30) к годовщине Октябрьской революции. В 1936 г. самый большой тираж – 375.000 экз. В 1937–1941 гг. тираж оставался неизменным – 400.000 экз. По-видимому, это был максимальный для распространения тираж, больше читателей привлечь не удавалось.

Была ли зависимость между тиражом и изменениями в содержании журнала, появлением новых рубрик, введением приложений и т. д.? В 1928 г. в Иваново-Вознесенске проводились читательские конференции журнала «Работница» – это одна из популярных форм работы с аудиторией. Журналистка Н. Алексеева пересказывала наиболее интересные оценки работниц.

«Интерес к журналу поднялся, а вместе с ним стала быстро расти и подписка»[202], – это основной вывод. Фактором, который повлиял на рост подписки, некоторые работницы считали публикацию выкроек. Но в заметке говорится, что «конференция (читательниц – О.М.) отметила другое. Выкройки только отчасти повлияли на подписку»[203]. Нужно сказать, что в «Работнице», как и в других партийных изданиях, всячески подчеркивали, что интерес к одежде, модам и хозяйству «тянет работниц назад», для советской женщины он неприемлем. Читательница в 1923 г. попросила: «нельзя ли в журнале отвести уголок «дом и хозяйство». Теперь все так дорого, что работница принуждена сама шить для себя и своих детей одежду – средств не хватает отдавать портнихе, вот и хорошо бы было давать в журнале рисунки». Редакция отвечает на это письмо, что вопрос об уголке «дом и хозяйство» пусть обсудят работницы других фабрик и районов, а они не вводили эту рубрику потому, что «задачи журнала помогать в строительстве нового быта, ее раскрепощающего и освобождающего от ведения домашнего хозяйства»[204]. Рубрики про домоводство и кулинарию не соответствуют задачам политической пропаганды, отвлекают работницу от политучебы и общественной работы.

Читательницы журнала одобряли переход на еженедельный выпуск журнала вместо декадного: «Начнешь читать что-нибудь интересное, а тут жди недели, забудешь, и интерес пропал…». Были и такие публикации, которые вызывали особый интерес и обсуждались в нескольких номерах журнала: «…из рук рвали, просили дать журнал на вечерок»[205].

Часто рассказы в журнале печатались в нескольких номерах с продолжением – это делалось для того, чтобы стимулировать читательниц подписаться на год. Подтверждением этого вывода является ответ редакции читательнице Никольской в рубрике «Почтовый ящик». «Ваш совет – печатать рассказы, не оставляя продолжения на второй месяц, – принять не можем. Рассказы мы получаем иногда большого размера. Если печатать целый рассказ в одном номере, то придется заполнить весь номер одним рассказом. Для того, чтобы у вас не было перерыва в получении журнала, сдавайте своевременно подписку на следующий месяц»[206]. – советует редакция.

О распространении «Работницы» (как и других партийных изданий) отчитывались отделения Союзпечати[207]. Журнал несколько раз публиковал сведения о росте тиража и проблемах, связанных с его доставкой. Читательницы журнала критикуют «Работницу» за то, что журнал «запаздывает. Например, надо нам было отметить юбилей Клары Цеткин, а под руками материала нет. Между тем журнал «Работница», посвященный юбилею, приходит с недельным опозданием, и поэтому номер значительно теряет свое значение»[208].

«Работница» и «Крестьянка» выполняли важную задачу – снабжали материалами партийных агитаторов, корректировали их работу, определяли актуальные задачи пропагандистской работы среди женщин. Эта функция журналов также отличает их от привычной развлекательной женской печати.

Итак, в предвоенный период тираж журнала «Работница» стабильно составлял 400.000 экз. Много это или мало? «Мы охватили сотни тысяч, а надо охватить миллионы»[209] – под таким заголовком вышла статья о росте тиража журнала в 1933 г. С 1923 по 1929 гг. число женщин, занятых в промышленности (целевая аудитория журнала) выросло с 417 тыс. до 804 тыс.[210]. В годы первых пятилеток количество женщин-работниц постоянно увеличивалось, причем резко, скачкообразно. Журнал «Работница» пишет: «Контрольные цифры на 1931 хозяйственный год увеличивают число рабочих на два миллиона человек. Из них в промышленность должно быть вовлечено до восьмисот тысяч новых работниц (курсив мой – О.М.)»[211]. За один год планировалось удвоить количество женщин-работниц. В 1933 г. в СССР было 6 млн 900 тыс.[212] работающих женщин, из них половина работала в промышленности и строительстве. В свете этих цифр тираж даже спецномеров «Работницы» в 500.000–600.000 экз. в 1932–1933 гг. не кажется особым достижением.

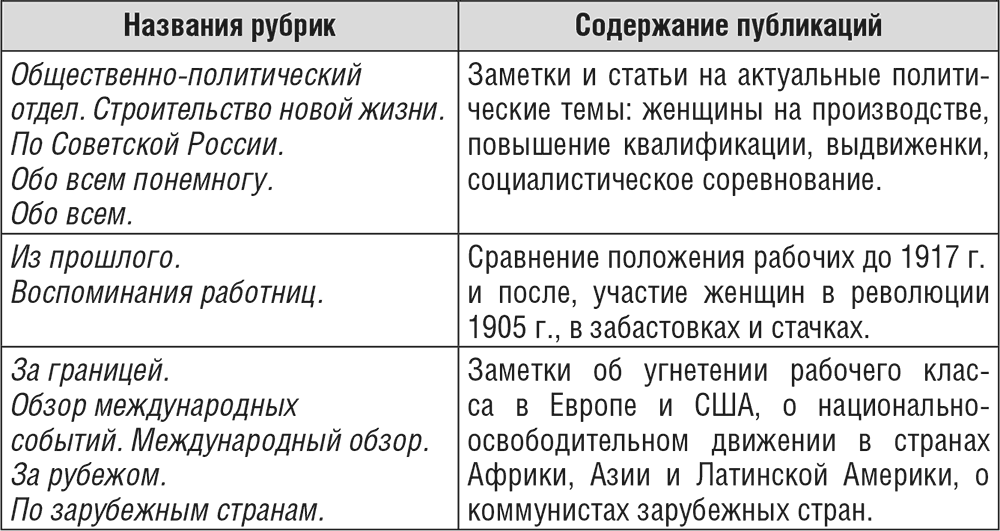

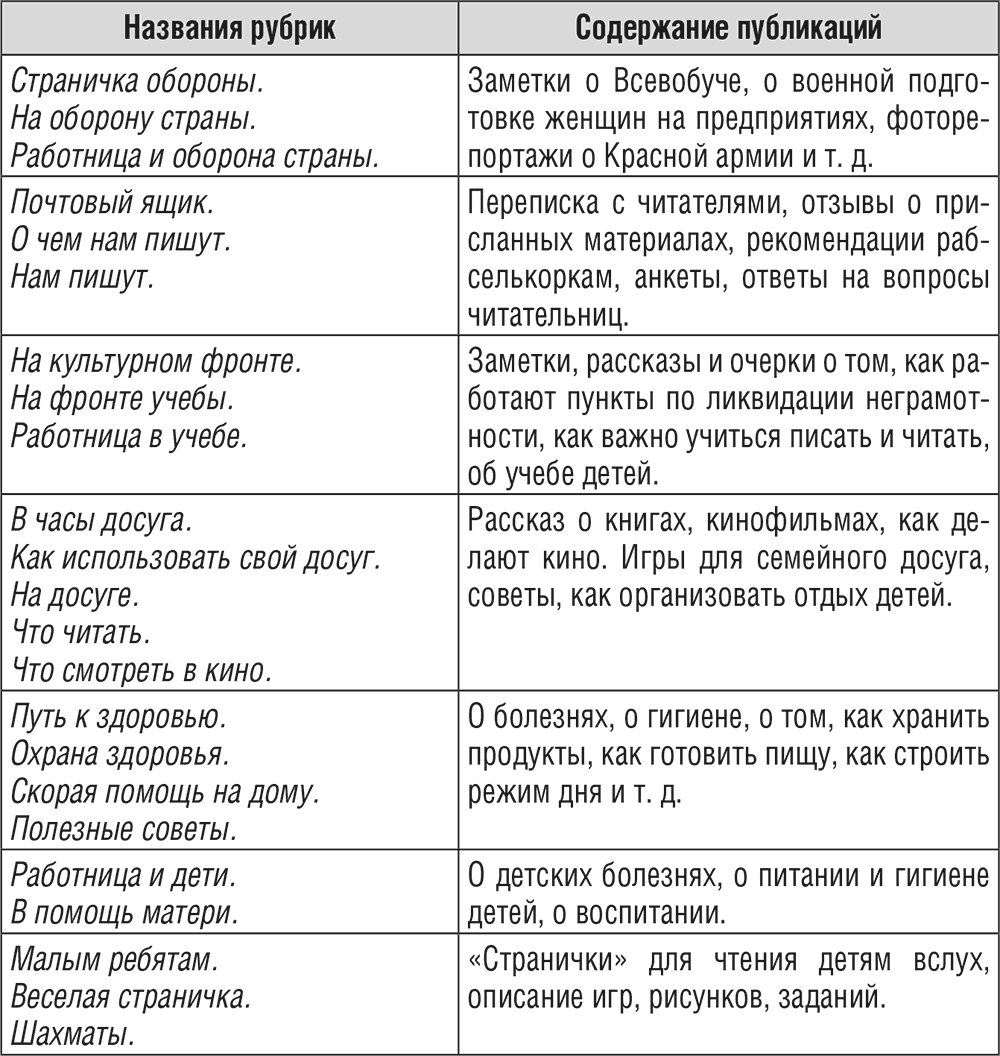

В таблице представлены наиболее часто появлявшиеся в «Работнице» рубрики. Характеристика содержания рубрик показывает основные темы журнала.

Таблица 7.

Нужно отметить, что борьба за увеличение тиража не заставляла редакции менять содержание женских журналов, делать их более интересными, понятными, разнообразными и полезными для аудитории. Нет, журналисты не следовали потребностям и вкусам целевой аудитории, а стремились «приучить» эту аудиторию к политически выверенным материалам. Такие функции «Крестьянки» и «Работницы», как взаимодействие с местными партийными агитаторами, «вербовка» «селькорок» и «рабкорок», «втягивание» их в общественную и партийную жизнь, пропаганда политики партии и советского правительства по «женскому вопросу» и т. д. нетипичны для традиционного женского издания.

Глава 2. Основные направления трансляции коммунистической идеологии для женской аудитории

В предвоенный период производственная тема занимала первое место по количеству публикаций и их важности в центральных партийных журналах для женщин – «Работнице» и «Крестьянке». Задачей этих журналов было привлечь женщин к трудовой и общественной деятельности, способствовать изменению уклада их жизни, привычного жизненного сценария.

До 1917 г. обсуждение равноправия женщин строилось вокруг гражданских прав (право на образование, избирательное право, равенство прав в браке и т. д.). Например, в журнале[213] Союза равноправности женщин, созданного в 1905 г., в основном выдвигалось требование избирательного права и права на образование, но никаких прав женщины тогда не получили. Какой выбор был у необразованной женщины? Она могла стать прислугой, чернорабочей на заводе, швеей или пойти на панель. Какие профессии ждали образованных девушек? Гувернантка, учительница в сельской школе, фельдшер. Попытки создавать женские издательства, артели и проч. не решали проблемы: женщин на рынке труда никто не ждал.

Не удивительно, что так много образованных девушек из дворянской и разночинной среды участвовали в революционном движении: другой возможности заявить о себе миру царская Россия им не дала. А. М. Коллонтай, И. Ф. Арманд, Н. К. Крупская, Л. Н. Сталь и другие большевички в революционной борьбе видели не только задачу построения справедливого общества, но и возможность изменить к лучшему женскую долю. Не случайно сразу после Октябрьской революции были начаты обдуманные и планомерные реформы по достижению реального женского равноправия. Одним из важных аспектов этого процесса был вопрос о трудовой деятельности женщин.

Задачи вовлечения женщин в производство очерчены в 1920 г. в проекте «Основные положения о производственной пропаганде среди работниц»[214]. Собственно, по пунктам этого документа и была четко выстроена тематика журнала «Работница», выходившего с 1923 г. Это такие темы, как сознательное отношение к труду, понимание его необходимости и созидательного характера, борьба с прогулами, повышение производительности труда, охрана труда, обучение и повышение квалификации женщин, выдвижение женщин на руководящие посты на производстве, стимулирование их участия в общественной работе и т. д. В 1920-е гг. производственная пропаганда не предназначалась для крестьянок, изменения в этой теме отмечаются в «Крестьянке» с началом коллективизации.

2.1. Общие и специфические задачи производственной пропаганды для женщин в 1920-х гг.

Концепция построения коммунизма базировалась на воспитании нового человека, который будет относиться к труду по-новому – как к творчеству. Сформировать такое отношение к труду одномоментно, да еще в тех условиях было невозможно, но первые шаги в этом направлении делались сразу после прихода большевиков к власти. Производственная пропаганда, кроме того, выполняла особую роль в журналах, предназначенных для массовой женской аудитории.

Какие задачи производственной пропаганды ставились перед пропагандистами? Вот что писал журнал «Вестник агитации и пропаганды»[215] в 1920 г.

Печать должна:

• ознакомить рабочих с общим экономическим положением страны, с производственным планом;

• привлечь рабочих к обсуждению организации работы на их предприятии, норм выработки и производительности труда с целью их повышения;

• ознакомить с новейшей техникой и приемами производства;

• привлечь к борьбе с волокитой, бюрократизмом;

• создать «аттестацию героев труда», подчеркнуть важность героизма труда;

• поддерживать любовь к техническим знаниям и изобретениям среди масс.

Искусство должно:

• убедить в величии и героизме труда (индустриального, а не крестьянского – О.М.);

• привить любовь к заводу, к своему коллективу, цеху, станку;

• донести представление о значении техники и ее прогрессивности (курсив мой – О.М.);

• привить любовь к техническим усовершенствованиям, изобретательству[216].

Налицо различие в задачах: искусство должно формировать общие представления, убеждения или «априорные настроения», как пишет автор, а печать убеждать в правильности государственной политики на конкретных фактах из жизни рабочего и транслировать актуальные лозунги.

В. Фриче пишет: «Если таким образом будут привлечены к выявлению интересующей нас идеи все виды искусства – поэзия, музыка, живопись, скульптура, ритмика, пение, искусство декламаторское, то трудно предположить, чтобы такой вечер не произвел надлежащего и эстетического и воспитательного воздействия на рабочую аудиторию. Конечно, это не есть «экономическое просвещение» рабочего класса, но это несомненно воспитание его к роли «класса – организатора», класса – хозяина жизни»[217].

В приведенном примере хотелось бы отметить четкое понимание различий общих идеологических задач (формирование убеждений класса-хозяина жизни, создание образов героев труда), организационных (экономическое просвещение, улучшение работы конкретного предприятия, выполнение плана, увеличение производительности труда и пр.) и актуальных политических (борьба с бюрократизмом, ударничество и т. д.) задач. Для решения этих многоуровневых задач планируется использовать все средства как печатной, так и визуальной пропаганды в единой системе партийной прессы и культуры. Однако, когда речь заходит об определенной аудитории, эти задачи корректируются. Так, в русле формирования у пролетариата представлений «класса-*хозяина жизни» есть специфические особенности работы с женской аудиторией.

Важно подчеркнуть, что производственная пропаганда выполняла особую роль в журналах, предназначенных для массовой женской аудитории. По мнению Н. К. Крупской и других большевичек, которые писали о «женском вопросе», идея равноправия женщин может быть реализована только тогда, когда женщина сама зарабатывает на жизнь себе и своим детям. Крупская писала еще в 1901 г.: «Самостоятельный заработок освобождает женщину от власти мужчины»[218].

После Октябрьской революции декреты большевиков по охране женского труда стали большим шагом к реальному равноправию. Вводился 8-часовой рабочий день, запрещалось привлечение женщин к сверхурочным работам, устанавливался декретный отпуск, декларировалась равная оплата труда за одинаковый труд мужчин и женщин (эта цель была достигнута в конце 1920-х гг.)[219].

Венди Голдман, известный американский историк, исследовавшая процесс вовлечения советских женщин в производственную деятельность, считает, что во многих капиталистических странах в период 1917-1927 гг. не существовало такого прогрессивного трудового законодательства и лучших условий работы женщин[220].

В 1921 г. в Москве прошло Всероссийское совещание губернских женотделов. В тезисах о производственной пропаганде для губернских женотделов говорится, что женщины составляют значительную долю пролетариата[221], они острее, чем мужчины, ощущают на себе лишения, которые несет разруха хозяйственной жизни, а производственная пропаганда поможет «втянуть» работниц «в организацию народного хозяйства»[222].

Перед работниками местных партийных женотделов ставились как общеполитические, так и специфические задачи производственной пропаганды. К общим задачам относится, например, призыв разъяснять роль пролетариата в строительстве нового общества, воспитывать сознательное отношение рабочих к труду, бороться с прогулами, повышать производительность труда и т. п.

Специфическими, направленными именно на женскую аудиторию, были такие задачи: объединить женщин на борьбу с хозяйственной разрухой, готовить из работниц организаторов и руководителей производства, вовлекать женщин в общественную работу, вести борьбу за улучшение санитарно-гигиенических, продовольственных, жилищных условий и т. д. Совещание констатировало, что не хватает агитаторов для работы с женской аудиторией. Эту потребность должны были восполнить издаваемые женотделом ЦК партии журналы для женщин «Работница» и «Крестьянка», ориентированные на решение пропагандистских задач. Традиционно эти журналы назывались массовыми, но их тиражи в первые годы выпуска нельзя назвать большими[223]. Скорей термин «массовый» относится к характеристике целевой аудитории: это «работницы и жены рабочих», а также «трудовые крестьянки».

Процесс вовлечения советских женщин в трудовую деятельность осложнялся тяжелыми условиями, в которых находилась страна. Для 1921 г. характерны были: гиперинфляция (продукты ежедневно дорожали, зарплата обесценивалась), «уравниловка» (квалифицированный рабочий получал столько же, сколько и неквалифицированный), натуральные премирования (т. е. выдавали продукты или товары вместо зарплаты). Главной проблемой было то, что зарплата не обеспечивала прожиточного минимума рабочему, не говоря уже о его заинтересованности в результатах труда. Политика власти в этот момент состояла в увеличении зарплаты и реформировании финансовой сферы. В июне 1922 г. усилия власти дали результат – фиксируется ситуация, когда «заработная плата начала кормить»[224]. То есть зарплаты хватало на «бюджетный набор продуктов», аналог современной потребительской корзины – это уровень очень бедной жизни.

В 1922–1923 гг. была проведена денежная реформа, зарплата и цены стали исчисляться в золотых (червонных) рублях, а «зарплата предохранялась от обесценивания поддержанием устойчивых цен на товары»[225]. Все меры власти были направлены на то, чтобы заработная плата не просто обеспечивала выживание работника, но и выполняла стимулирующую (или мотивационную) функцию (повышение заинтересованности в результатах труда), а также социальную, т. е. реализацию заявленного большевиками принципа социальной справедливости.

Одним из выводов бюджетного обследования работников профсоюза печати[226] в 1925 г. был тезис о том, что «заработок главы семьи не покрывает всего бюджета. Следовательно, семья может существовать лишь при наличии дополнительного заработка у других членов семьи. Это явление свойственно и работникам других профсоюзов… Зарплата (рабочего – О.М.) главы семьи в Москве[227] покрывает лишь 66,7 % бюджета всей семьи, в Ленинграде – 77,1 %, в провинциальных городах РСФСР – 75,5 %».[228]

Если заработок главы семьи не позволял ему обеспечить семью, жена и подросшие дети были вынуждены идти работать, т. е. женщин к трудовой деятельности подталкивала не только производственная пропаганда (которая в 1920-е гг. велась очень активно), но и необходимость. Размер зарплаты всегда использовался государственными органами как инструмент регулирования в сфере трудовых и социальных отношений. Вторым важным фактором была необходимость для женщины содержать себя и детей в случае развода, который был упрощен после 1917 г.