полная версия

полная версияЖурналы «Работница» и «Крестьянка» в решении «женского вопроса» в СССР в 1920–1930-е гг.

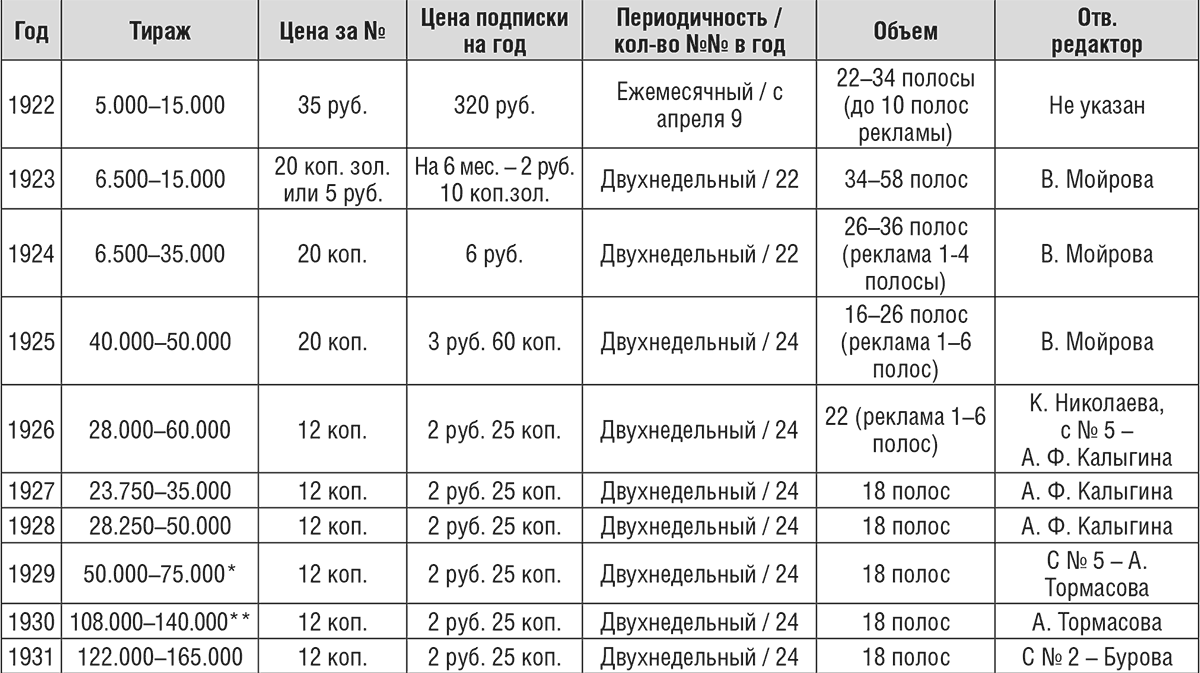

Рост рядов рабселькорок напрямую связывался в партийных документах с ростом тиража, эта зависимость не подтверждается данными таблицы, приведенной ниже: в 1926 г. селькорок больше, чем рабкорок, а тираж у «Крестьянки» сильно отстает от тиражей «Работницы». Точнее будет сказать, что рабселькорки заменяли журналам корреспондентскую сеть по стране.

Таблица 3. Показатели тиражей журналов и роста рядов рабселькорок

* Крестьянка. – 1924. – № 11. – С. 9; 1927. – № 9. – С. 3.

** Сведения автора.

*** Сведения автора, берется минимальный и максимальный тираж.

Отмечая пятилетие регулярного выхода журнала, редакция «Работницы» несколько раз публиковала сведения о росте своего тиража. «В 1925 году тираж «Работницы» достигал 63500 экз., а рабкорок было 558; в конце 1927 г. тираж дошел до 165.000 экз., рабкорок же стало свыше 1.350 человек»[150] – отмечается в № 1 за 1928 г.

Задача всемерно расширять количество рабочих и сельских корреспондентов ставилась перед всеми советскими периодическими изданиями. В учебнике для студентов Всесоюзного Коммунистического института журналистики (1934 г.) работе с рабкорами и селькорами посвящена целая глава, поскольку это «форма связи редакции с читателями». В качестве примера описан опыт газеты «Правда» по подбору рабселькоров. Как выглядит эта работа: «Редакция газеты «Правды, например, тщательно следит за социальным составом ее ударников, идет на нужные в данный момент предприятия-колхозы, совхозы и МТС – и там вербует ударников, сохраняя полностью принцип добровольности. Редакция заводит на своих ударников анкеты или карточки, учитывая… и [их] роль на производстве, и в общественной жизни. Она стремится иметь не просто количество рабселькоров, а их на каких-то конкретных участках народного хозяйства. Это называется дифференцированным подходом»[151]. Из этой цитаты ясно, что рабочими корреспондентами стремились сделать ударников, т. е. хорошо работавших людей. Такой подход уменьшал возможность получить клеветническую заметку от рабселькора, хотя их письма, конечно, проверялись. Подбор рабселькоров происходил также и по их письмам, во время проведения рейдов и выездных редакций, на слетах рабочих-ударников, на конференциях, совещаниях, съездах, на собраниях и читательских конференциях. Таким образом, в редакции формировался и штат рабселькоров, и «архив» ударников. С рабкорами велась активная работа: съезды и совещания (от уездных до центральных изданий), литературная учеба и кружки, «день рабкора» в редакции, «коллективное рабкорство низовых газет» и т. д.

В Постановлении ЦК ВКП (б) (1927 г.) было отмечено, что «вокруг женских журналов созданы значительные кадры рабселькорок», но количественный и качественный рост оценен как «чрезвычайно слабый»[152].

В рубрике «Почтовый ящик» в 1923 г. опубликована заметка о том, как работницы обойного цеха завода «Красное Сормово», «познакомившись с журналом», решили подписаться на «Работницу»: «пока 24 человека». Автор заметки, работница Фрейберг, пишет: «Меня журнал очень интересует… У нас работниц сейчас три злобы дня. Первая – безработица, вторая – самогон, и третья – мужья бросают жен с малыми ребятами. Посоветуйте нам, товарищи, как быть»[153]. Это типичный пример письма из рубрики «Почтовый ящик». В нем есть передовой опыт, который нужно распространить: подписка на журнал на предприятиях после коллективной читки, перечисление вопросов, которые волнуют работниц, позитивная оценка содержания журнала.

Но главное – рабселькорки сами демонстрировали новый образ жизни женщины, а журналы формировали партийно-советский актив, слой людей, разделяющих и помогающих проводить политику власти. «Я делегатка и подписчица журнала «Крестьянка». Я была совсем малограмотной… Много хорошего и дельного узнала я через журнал. Теперь я научилась говорить по собраниям, научилась шить и кроить. И даже могу сама проводить собрание»,[154] – вот свидетельство того, как пресса помогала формировать слой активистов.

Примером того, насколько важным было это направление работы журналов, стало дело селькорки Дарьи Смирновой – колхозницы из Татарской автономной области. Она «подмечала все, что делалось в колхозе и сельсовете, и о всех творимых там возмутительных безобразиях, преступлениях и кулацком засилье сообщала в журнал «Крестьянка»[155]. Она писала про пьянство председателей колхоза и сельсовета, о том, что они еще и скрыли хлеб своих родственников-единоличников, секретарь сельсовета украл 20 пудов колхозного хлеба, председатель колхоза отдал колхозную корову кулаку, а другому кулаку – справку, что тот середняк и т. д. Райком партии и местная парторганизация Смирновой не помогали и на жалобы «Крестьянки» не реагировали, а обращения селькорки поручали рассматривать тем, на кого она жаловалась. Дарью Смирнову исключили из колхоза и всячески третировали. Журнал обратился в обком ВКП(Б) Татарии, они провели проверку и установили, что все факты, о которых сообщала Смирнова, верны. В результате были приняты такие решения: председателей сельсовета и колхоза за травлю селькорки и остальные проступки исключили из партии, сняли с работы и отдали под суд. Работникам райкома объявили строгие выговоры и понизили в должности. Все эти факты были опубликованы в журнале «Крестьянка» и стали еще одним примером того, что деятельность рабселькорок имела большое воспитательное значение.

«Обратная связь» – сообщения рабселькорок – использовалась редакциями и для коррекции методов пропаганды, и для понимания запросов аудитории. По письмам читательниц публиковались многочисленные обзоры, демонстрирующие реализацию политических лозунгов и призывов. Однако анализ интересов аудитории в современном его понимании не проводился, партийные журналы стремились изменить ценностные установки читательниц, «перевоспитать», а не изучать их предпочтения.

Борьба за рост тиражей как «Крестьянки», так и «Работницы» велась очень упорно, целенаправленно и разнообразными методами.

• В 1920-е гг. активно работали книгоноши-общественницы – была такая форма распространения периодики и агитационной литературы. Книгоноши «во время перерывов прямо в цехе агитируют, рассказывают о новых книгах, показывают плакаты и витринки с книжками. Заставляют работниц писать отзывы о прочитанных книгах, сами рассказывают о том, что прочитали. Благодаря такой работе книгонош большинство работниц выписывает журналы: «Работница», «Делегатка», «Гигиена» и т. д.»[156]. Книгоноши активно уговаривали работниц, находили индивидуальный подход к ним, знали их интересы, такому агитатору было сложно отказать. В «Почтовом ящике» опубликовано письмо работницы текстильной фабрики из города Бийска Алтайской губернии Раи Недышевой. В ее очень подробном рассказе о том, что они живут на «окраине глухой Сибири, как медвежата в берлогах, плохо согреваемые революционным солнцем», есть сведения и о том, как «Работница» попадала к своим читательницам. Рая пишет: «меня работницы затрепали вопросами… С ними живу – в казармах[157]. Ко мне приходят работницы, я им читаю книжки, газеты. Женщины не ходят в библиотеку… Я так делаю: наберу книжек, журналов женских, «Коммунистку», «Крестьянку», «Красную сибирячку» и раздаю работницам на фабрике, теперь стали интересоваться чтением»[158].

• Устраивались читательские конференции, публиковались обзоры писем, обсуждение наиболее важных тем (брачное законодательство, борьба с алиментщиками) или показательные суды над героями публикаций и т. д. Конечно, такие формы работы больше характерны для «Работницы». Все же ее аудитория была пусть и неграмотная, но более активная и развитая.

• Читки журналов происходили на собраниях, на праздниках, на посиделках, вечером, когда окончена работа: «вышла Фекла с журналом, бабы слушают, ребятишки тут же играют»[159]. «Вечер прялки» – собрались женщины из ближних деревень на посиделки, принесли прялки и шерсть. «Веретена быстро вертятся, а товарищи комсомолки читали нам журнал «Крестьянка». Велась беседа… Нам надо чаще собираться вместе – работать веселей, да и главное – можно послушать газеты и журналы[160].

• Редакции неоднократно прибегали к прямому обращению к читательницам с призывами написать, о чем хотелось бы прочитать, высказаться по темам публикаций и т. д.

• Формой работы с аудиторией было анкетирование. В рубрике «Сперва подумай, а потом отвечай» крестьянкам задавали вопросы по содержанию номера, чтобы заставить внимательно читать и запоминать содержание журнала. В качестве награды обещали публиковать фамилии тех, кто правильно ответил и прислал ответы в редакцию. Вопросы были такие: кто имеет право избирать и быть избранным в Советы, кого называли отцом китайской революции, какие вопросы рассмотрел конгресс Коминтерна[161], когда родился Ленин, что такое ВЦИК, какая польза от сушеной малины, когда надо косить траву, чтобы получить питательное сено[162]. В рубрике «Почтовый ящик» публиковались анкеты «Работницы». В 1920-е гг. анкеты появлялись на страницах журнала несколько раз, они были написаны довольно сложным языком, темы для ответов задавались глобальные, например: семейные вопросы должны обсуждаться внутри семьи или «общественно, т. е. всем рабочим классом»[163]. Одна такая анкета в 1923 г. была посвящена продвижению журнала. В ней были заданы вопросы о содержании: какие отделы в журнале больше всего интересуют и о чем еще надо написать, понятно ли написаны заметки, нравятся ли рисунки и обложка, дает ли журнал читательнице что-то новое и почему она не пишет в него. Часть вопросов касалась только распространения журнала: откуда достали журнал, подписались ли на него (если нет, то почему), сколько номеров журнала читала (если мало, то почему), читаете ли журнал малограмотным и неграмотным знакомым и подругам, нравится ли журнал им, имеется ли «Работница» в клубе, в читальне[164].

• Журналы проводили конкурсы. В 1924 г. «Работница» объявила конкурс на лучшую заведующую яслями. Реклама этого мероприятия, как и заметки о героинях конкурса, публиковались весь год. Журнал определил 5 премий, каждая – для двух женщин: для заведующей яслями, которые признаны лучшими, и для корреспондентки, которая о ней написала. В качестве корреспонденток призывали выступить делегаток (они обследуют ясли), работниц (они отдают туда своих детей), шефов (они помогают яслям материально) и всех сознательных рабочих и работниц, заинтересованных «в раскрепощении женщины-матери». Корреспонденток просили сделать фотографии яслей. Премии победительницам, занявшим с первого по четвертое места, были обещаны очень привлекательные: часы-браслет, подписка на «Работницу» на полгода и от 50 до 20 рублей золотом каждой победительнице! Такого рода конкурсы решали сразу несколько задач: привлекали внимание аудитории, «вербовали» новых рабочих корреспонденток для журнала, позволяли собрать и опубликовать интересный материал по актуальной теме. Ясли еще были редкостью, журнал постоянно призывал женщин их организовывать, да и в деле раскрепощения женщин задача воспитания детей вне семьи была наиважнейшей.

• Объявление о конкурсе по продвижению «Крестьянской газеты» в деревню гласило: «Распространители печати, которые работают «на процентах», к участию не допускаются. Участники конкурса должны оформить подписку за наличный расчет не менее, чем на 3 месяца по любому изданию из списка издательства: это «Крестьянская газета», «Крестьянка», «Лапоть», «Крестьянский журнал», «Журнал крестьянской молодежи», «Изба-читальня»[165]. Чтобы получить премию, нужно собрать не менее 300 подписчиков, что было очень сложно. Обещанные премии для 1925 г. – это предметы роскоши:

Первая – зимнее пальто, шапка, суконный костюм, ботинки и пол дюжины белья; вторая – лошадь; третья – кожаное обмундирование, сапоги, галоши и головной убор; четвертая – корова; пятая – часы карманные «Мозер»; шестая – библиотека за 25 рублей по выбору призера. Это вполне современный прием работы с аудиторией, только сейчас журналы награждают читательниц наборами косметики или кухонным комбайном – доступными для большинства товарами.

• Подписка на журнал в 1933 г. велась одновременно со сбором денег на самолет «Работница»: распространители и подписчиц «вербовали», и деньги на самолет собирали.

• В годы первых пятилеток в ряду всевозможных соревнований и «перекличек» было в отчетности фабрично-заводских структур и соревнование по подписке на партийную прессу. Вот типичный пример такого отчета: «Работницы фабрики в ответ на вызов магнитогорских энтузиасток включились во всесоюзную перекличку ударниц», взяли обязательства: к 8 марта организовать женскую бригаду, лучших ударниц «передать в ряды партии», «провести подписку на «Работницу» и писать в журнал о своей работе»[166].

• Есть упоминание о том, что на заводе в городе Троицке в 1924 г. было организовано «Общество друзей журнала «Работница»[167]. Жаль, что больше упоминаний о таких обществах не встречалось, трудно сказать, насколько они были распространены.

В рубрике «По следам заметок» в 1935 г. рассказывается, что работница Израилева из Воронежской области подписалась на «Работницу», но журнал не получила и пожаловалась в редакцию, которая и помогла навести порядок. В результате был снят с работы уполномоченный по печати Акатов. Он собирал деньги, а подписчикам газеты и журналы не отдавал, говорил, что они потерялись на почте. «А жена его спекулирует газетами и журналами на базаре и на станции», – пишет журналист[168].

1.4. «Крестьянка» – первый партийный журнал для жительниц деревни (1922–1941)

В 1922 г. начала выходить «Крестьянка» – первый журнал для женщин Женотдела ЦК РКП(б)[169].

В редакционном обращении[170] «Крестьянки» говорится, что Российская коммунистическая партия приходит на помощь крестьянке в том, чтобы воспользоваться своими новыми правами, наладить новую жизнь. Редакция призывает крестьянок писать о том, что им интересно и нужно знать. В рекламных объявлениях четко сформулирована цель журнала – «агитация среди крестьянок, пропаганда коммунистических идей, внедрение в сознание крестьянок знаний, необходимых в их повседневной жизни и работе, …руководство по всем отраслям своей жизни»[171]. Ставится задача – сделать журнал необходимым и «через него сдвинуть сознание крестьянок с тупика безграмотности и предрассудков».

Таблица 4. Сведения о журнале «Крестьянка» в 1922-1941 гг.

* № 20 был посвящен 12-летию Октябрьской революции и выпущен тиражом 150.000 экз.

** Спецномер (№ 21 за 1030 г.) к годовщине Октябрьской революции вышел тиражом 400.000 экз.

*** В 1940 г. были выпущены (без нумерации): спецномер, посвященный трудящимся женщинам Западных областей БССР (тираж 15.000 экз, двуязычный, из 26 полос – 10 полос и подписи ко всем фотографиям – на белорусском языке) и спецномер для женщин западных областей УССР (тиражом 10.000 экз., двуязычный – из 26 полос 12 на украинском языке).

Редакция не сразу определилась с периодичностью: были попытки выпускать журнал и один, и три раза (в 1937–1938 гг.) в месяц. Эксперименты с периодичностью вел и журнал «Работница», хотя нужно отметить, что в городе другой ритм жизни, легче доставить журнал, лучше работает почта и т. д. Для деревни и два раза в месяц – достаточно часто. В 1922 г. журнал сначала выпускали один раз в месяц и только в конце года перешли на двухнедельник, журналисты объясняли это недостатком средств. В 1920-е гг. выпускалось приложение к журналу «Долой неграмотность», в 1925–1936 гг. к журналу прилагались выкройки одежды и рукодельные листы. С 1937 г. к выкройкам были добавлены 24 цветные репродукции картин в год.

Объем «Крестьянки» также изменялся: от 14 до 58 полос. В годы нэпа значительное место занимала реклама. В 1922 г. рекламные полосы составляли до половины журнала: 8–10 полос из 22 рекламные. А в № 5 за 1923 г. было напечатано 25 полос рекламных объявлений: ГУМа, Нефтесиндиката, Торгугля, Резинотреста, объединения шелковых фабрик, треста «Обновленное волокно» и др. В 1924–1926 гг. рекламных объявлений стало гораздо меньше, от 1 до 6 полос в номере, в последующие годы публиковались только рекламные объявления о подписке.

Как аудитория реагировала на рекламу? Конечно, отрицательно. «Что страшно неприятно поразило меня в последнем 5-м номере – так это отдел объявлений… Отцы родные, да для чего и для кого исписали ими 10 листов, кому они нужны. Ведь нэпман и в руки не возьмет «Крестьянку», а павловские, примерно, крестьяне в Москву не поедут за товарами, – для чего портить журнал таким ненужным материалом»[172], – пишет библиотекарь Лукашевич из Воронежской губернии. Редакция отвечает: «объявления дают нам возможность ежемесячно увеличивать тираж… Начали мы с 5.000 экз., а теперь достигли уже 18.000… Конечно, объявления в нашем журнале – необходимое зло. Бороться с ним можно только увеличением числа платных подписчиков»[173].

В январе 1922 г. партийно-советская печать была переведена на хозрасчет[174], этим решением ознаменован переход к нэпу. Уже через три месяца, в апреле 1922 г., в резолюции XI съезда РКП (б) «О печати»[175] констатируется состояние «тягчайшего кризиса» печати, резкое сокращение количества изданий, уменьшение тиражей. Именно в этот период начинает выходить «Крестьянка», поэтому на ее тиражи влияли все сложности этого периода: от недостатка финансирования до отсутствия системы распространения.

Сложно оценить, как дорого обходился крестьянкам журнал в годы нэпа. В 1923-1924 гг. «Крестьянка» стоила дороже «Работницы», затем, в 1925-1935 гг. дешевле почти в два раза, а с 1936 г. цены журналов сравнялись. Только условиями нэпа можно объяснить тот факт, что пропагандистскую партийную прессу пытались продавать очень бедной аудитории.

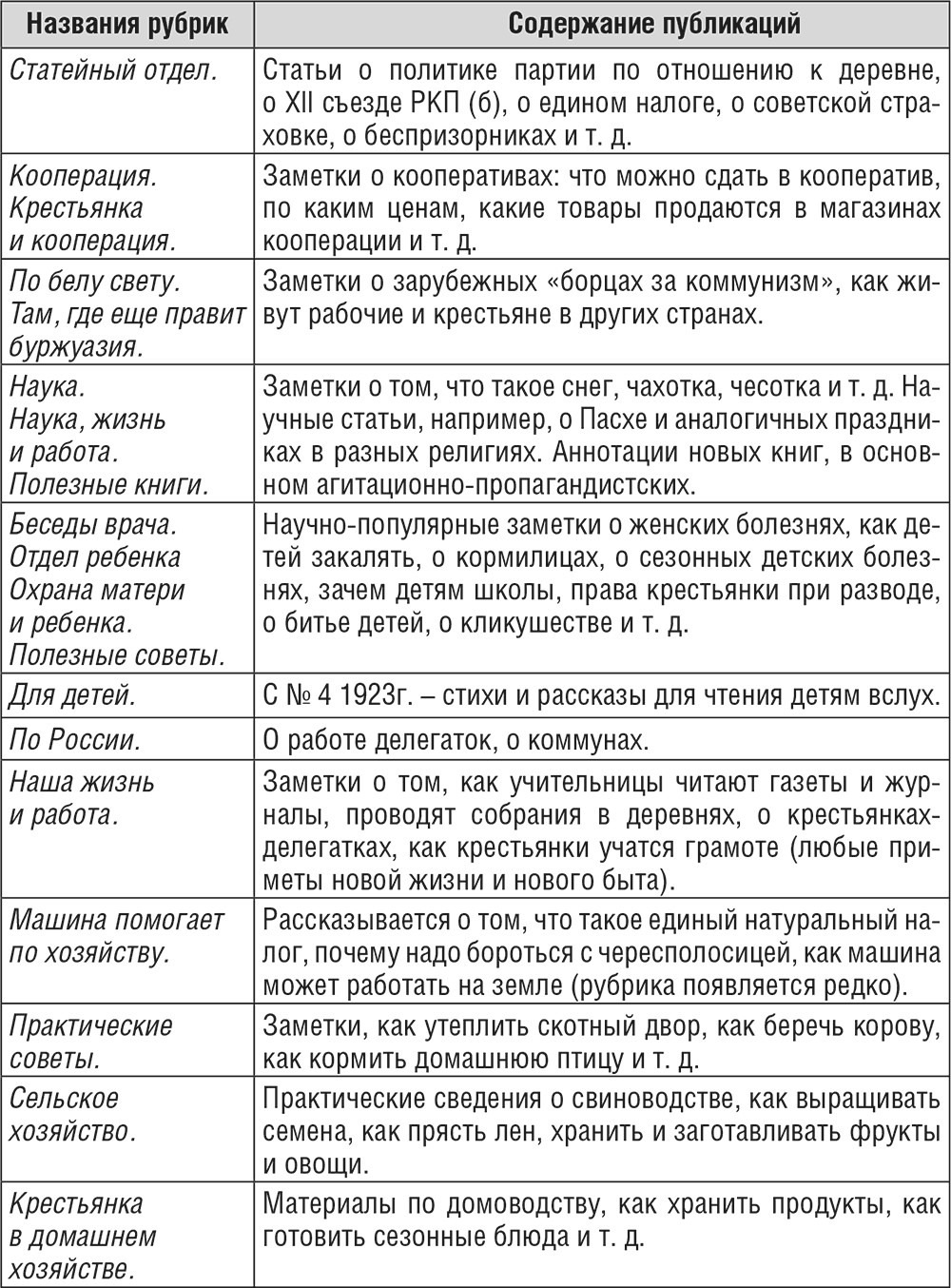

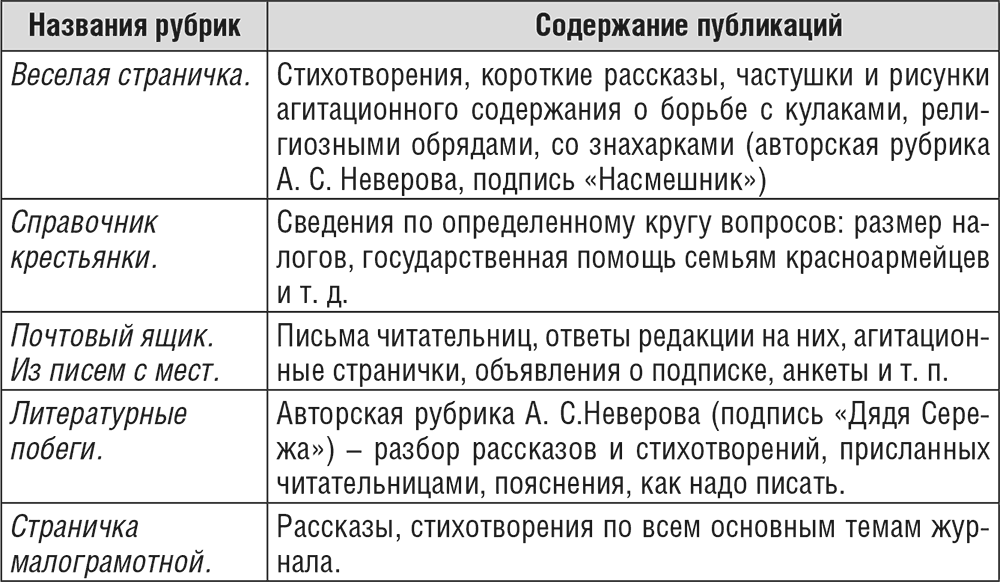

В первом номере «Крестьянки» в 1922 г. рубрик нет, затем они появились, но не были постоянными. В таблице представлены наиболее часто появлявшиеся рубрики. Содержание рубрик могло меняться; заметно, как они дублируют друг друга. Чаще всего рубрика придумывалась под конкретную публикацию. Характеристика содержания рубрик, приведенная ниже, показывает основные темы журнала.

Таблица 5. Основные рубрики «Крестьянки»

В конце 1923 г. редакция «Крестьянки» подсчитала количество публикаций по разным темам за год (в 16 номерах):

Общественно-политические темы – 68;

Сельское хозяйство и домоводство – 47;

О кооперации – 20;

По вопросам здоровья, материнства и ухода за ребенком – 36;

Рассказы, стихи в литературно-художественном отделе, в «Веселой страничке» и для детей – 143;

Заметки из жизни крестьянок по России и за границей – больше 100;

В последних 4 номерах научных статей – 4»[176].

В рекламном объявлении о подписке в 1930 г. о содержании «Крестьянки» рассказано в стихотворной форме: «журнал всю правду расскажет» – «о новом, победно идущем», «о нашем грядущем», «судит сурово и грозно чужую, ненужную нам старину», борется «с плесенью старой – с пивной, с попом, суеверьем и пьянкой», а главное – это «журнал наш родной», который поможет забить «осиновый кол в могилу старого быта» и выучит, как «сделать страну колхозной»[177].

В стихотворении А. Зорского соединяются сразу несколько образов, связанных с «Крестьянкой»:

…а в старых хатах – жуткий мрак,И образа под паутинойЖурнал же – солнечный маякДля Феклы, Моти и Христины.Журнал понятный и простойПришел в закуренные хатыБороться с жуткой темнотойИ когти обрезать богатым.Он летом, в редкий час досуга,Зимой за прялкой в вечера.Для бабы – первая подругаВерней, советчица-сестра[178].Редакция «Крестьянки» дорожила такими оценками аудитории, как «журнал вполне понятный и простой», «это все правда! Все про нас», «содержание такое родное, близкое»[179]. Однако с этим сложно согласиться. Да, журналисты старались имитировать крестьянскую речь в рассказах и стихотворениях. Но все же журнал перегружен сложными темами, новыми понятиями, научной лексикой. Особенно это заметно по научно-популярным и образовательным публикациям. Вот типичный пример – заметка о том, что сифилис вызывается бактериями. «Бактерии бывают вредные и полезные, они очень малы, их рассмотреть можно только в микроскоп. Бактерии сифилиса попадают в кровь человека и заражают»,[180] – пишет журналистка и советует лечиться у доктора. Неграмотной деревне предназначены незнакомые слова «сифилис», «бактерии», «микроскоп» и т. д.

В оформлении журнала использовался стиль лубочной картинки, в которую привносились новые элементы. В 1922 г. цветной рисунок на обложке[181] изображал женщин, сидящих под стогом сена и читающих «Крестьянку». На другой обложке рисунок художника Н. Попова показывает, как четыре крестьянки и мужик в буденовке слушают чтение журнала[182]. Еще на одном примечательном рисунке Н. Попова[183] огромная крестьянка в лаптях идет и разбрасывает на маленькие избы книги о делегатских собраниях, кооперации, о том, что дала крестьянке советская власть. Конечно, чтобы понять идею обложки, нужно уметь читать и понимать условность изображения. Рассказы и некоторые рубрики обязательно сопровождались иллюстрациями, рисунками. В 1920-е гг. фотографии в «Крестьянке» были редкостью.

Любопытные детали восприятия публикаций журнала описаны в письме крестьянки Марии Князевой. Она пишет, что дети прочитали ей журнал «Крестьянка»: «Все там хорошо, все складно так написано, да вот одно мне пришлось не по нраву. Показали мне ребята картинку, сами-то заливаются, смеются, а нам не понравилось… Была это там написана Арина-делегатка, да такой уродиной представлена – страсть глянуть. Ноги-то кривые, а лапти – какие-то просто плетни. …Не след вам конфузить нас крестьянок… Хорошо это вы делаете, что пишете про нас про баб, всякую нужду нашу знаете, да только уж коли хотите показывать крестьянку, то показывайте такую, какая она есть, а не косолапьте и не уродуйте нашу сестру»[184].

Редакция ответила крестьянкам, что в рубрике «Веселая страничка» нарочно помещаются «смешные рисунки, чтоб было весело, смешно… Такие рисунки называются «карикатура», если ребята смеялись, значит действительно весело нарисовано. Вот какие объяснения приходилось давать журналистам, хотя вряд ли они устроили читательницу. Рисунков в журнале было очень много, они создавали настроение и иллюстрировали содержание публикаций для неграмотной аудитории. В рубрике «Почтовый ящик» напечатано письмо крестьянки Зориной из Калужской губ.: «Получила журнал. Много сошлось крестьянок послушать о дорогом вожде Ленине В. И. Неоднократно слышала спасибо, что ознакомила их… На первой зачитке смеялись, а теперь лезут заглянуть на картинки в журнале. Побольше бы таких журналов, мы бы немного бы осветились»[185].

По мнению библиотекаря Лукашевич из Воронежской губернии, журнал «прямо хорош»: «интересная обложка, крупный шрифт, занимательные картинки»[186]. Хвалит она интересное содержание, а главное – что публикации не длинные: «малограмотный читатель не любит длинных чтений».

С большим трудом в 1920-е гг. редакции «Крестьянки» удавалось распространять журнал, тираж рос очень медленно. Попытки скачкообразно, резко увеличивать тираж не имели успеха – он неминуемо опускался к прежнему уровню или еще ниже.

«Крестьянка» – первый и единственный центральный партийный пропагандистский журнал для деревенских жительниц в 1920-е гг. В отличие от «Работницы» ей не приходилось конкурировать с непартийными женскими изданиями.

1.5. «Работница» (1923–1941 гг.) – журнал для пролетарской аудитории

«Работница» – один из немногих советских журналов для женщин, издававшийся в течение длительного срока. Первые номера журнала вышли в 1914 г., об этом вспоминала А. И. Ульянова-Елизарова в статье «О первом журнале для работниц»[187]. В состав редакции журнала тогда, кроме нее, входили: Н. К. Крупская, И. Ф. Арманд, Л. Н. Сталь, К. Н. Самойлова, Е. Ф. Розмирович, З. И. Лилина. Ульянова писала, что «отсталые массы женского пролетариата в 1913 г. впервые отпраздновали Международный день работниц. …«Правда» не могла поместить на своих страницах массы корреспонденций работниц»[188]. Поэтому 23 февраля 1914 г., в Международный день работниц, вышел первый номер журнала для них. За пять дней до этого была арестована вся редакция за исключением самой Ульяновой-Елизаровой.

Не удивительно, что журнал сразу оказался под пристальным наблюдением цензоров, которые строго следили, чтобы в журнале не было никаких призывов к борьбе, никаких «натравливаний класса на класс». Ульянова-Елизарова вспоминала, что «корреспонденции от представительниц различного рода труда, – с крупной фабрики и от прислуги, с южной сельскохозяйственной экономии и от девочки из модной мастерской по соседству с редакцией – потекли широкой волной. Самые теплые приветствия, поток грошей, – как из столиц, так и из провинции»[189].