Полная версия

Богословие истории как наука. Опыт исследования

Четвёртая ступень: солнце, светила, звезда, свет, огонь, ад, халколиван, ноги, жезл железный.

Все образы этой ступени связаны с наиболее ключевыми из них – света и огня. Бог есть свет истинный и превечный (ср. Ис. 60:19–20; 1 Тим. 6:16), но, вместе с тем, этот же свет есть и огонь попаляющий и сожигающий всё грешное и недостойное (1 Кор. 3:13; ср. Исх. 3:6; 24:17; Лев. 10:2; Чис. 1:1; Втор. 32:22 и др.). Таков и Христос, Солнце правды (ср. Откр. 1:16; 12:1; 21:23–24; Мал. 4:2). Такова и Церковь, таковы и её члены (Откр. 2:28; 22:16; ср. Мф. 5:14 и др.). Когда мир отвергает этот свет, отворачивается от Христа, встаёт на путь апостасии и мнимой самодостаточности, тогда он сам исполняет себя духовной смерти и следует по пути в ад (Откр. 6:8). Бледный (букв. на греч. «χλωρός», зелёный) цвет всадника в знамении печатей представляет вид этого духовного трупа мира. Образами попаляющего огня и света Божия выступают Христовы «очи, как пламень огненный» и Его «ноги, подобные халколивану» (Откр. 2:18), камню, своим видом являющему образ раскалённого огня. «Ноги» Христовы представляют здесь образ попирающего нечестивых Христа. Таков и образ «жезла железного» (Откр. 2:26–27; ср. 12:5; 19:15), относимый к Церкви и показывающий её подлинную власть над миром, власть которого, в свою очередь, иллюзорна. «Звезда утренняя» (Откр. 2:28) выступает символом надежды для Церкви, – такова и сама побеждающая Церковь на небосводе «нового неба и новой земли» (Откр. 21:1), где духовные светила (ср. Откр. 12:1)[147] освещают человека так же, как освещали его светила тварные. Таким образом, и разрушением тварных светил (образом четвёртого дня творения) продолжаются казни, а затем и язвы мира, отвергнувшего свет духовный – Бога. «Четвёртый день (творения), – говорит свщисп. Феофил Антиохийский, – (есть) образ человека, нуждающегося в свете»[148].

Пятая ступень: белые одежды, мрак, бездна, «саранча», неизвестность, исповедание, имя.

Образы этой и последующих ступеней составляют особую группу, связанную с созиданием и, напротив, разрушением самого человека, венца творения Божия[149].

Образы этой ступени отсылают к началу творческой, «созидательной» деятельности человека, к направлению вектора пути этой деятельности и, вместе, к его делам – с Богом или без Бога. Так, «белые одежды», символ святости и обращённости к Богу, выступают и символом крещения, начала христианской жизни, а затем и покаяния – постоянного и перманентного обращения духа человеческого к Богу. «Исповедание» Богом человека (Откр. 3:5), так же, как и человеком – Бога, представляет собой оборачивание лицом к лицу, перманентное начало созидания человека как христианина. Напротив, мрак («омрачение» (Откр. 9:2; 16:10)), «бездна», ночь, в которую приходит вор (ср. Откр. 3:3), символизируют неизвестность и, вместе с тем, иллюзорность иного пути, пути мнимой жизни, но подлинной смерти (Откр. 3:1). Разрушение созданных Богом светил (четвёртая ступень) закономерно продолжается разрушением «души живой» – живого и самодействующего начала в человеке, а значит и разрушением самого человека, которое совершается по плодам его собственных «трудов». Как мир создан Богом «из ничего», так и человек в своей творческой деятельности пытается заменить собою Бога, проникая в «кладязь бездны»; «плоды» этой деятельности мучают человека: «саранча», выходящая из «кладязя бездны» (Откр. 9:7–10) и приносящая мучения человеку, – образ рукотворной «живительной» силы, иллюзия жизни, результат дел человеческих; она – анти-образ пятого дня творения Богом мира, творения «души живой» (ср. Быт. 1:20–21). Начало разрушения царства зверя (Откр. 16:10–11) представляет собою уже иной виток (в знамении язв) такой мнимо созидательной деятельности человека. Так, души замученных и убиенных христиан, их мольбы о мщении (Откр. 6:9–11) указывают на ожидание близкого гнева Божия (знамение печатей); их запечатление от казней и одновременные мучения греховного человека в мире от «саранчи» (Откр. 9:1–11) – на домостроительное начало осуществления этого гнева и этих мучений (знамение о казнях); а «кусание (людьми) языков от страдания» (Откр. 16:10) – на попустительное Богом всеразлагающее изнутри мучение отступившего от Бога человека в царстве зверя (знамение о язвах). Напротив, бытие человека в Церкви, со Христом (Откр. 3:4; 6:9), его «бодрствование» (Откр. 3:2) означает подлинную жажду жизни (пролагаемую в «книгу жизни» (Откр. 3:5)) в противовес «сну греха» и желанию смерти, происходящему от страданий, вызванных собственным грехом. Это «желание (собственной) смерти» (Откр. 9:6) становится исторической расплатой за смерть Христовых мучеников, вопиющих о мщении (Откр. 6:10). «Бодрствование» и «свет» являют себя полной противоположностью «жажде смерти» и тьме греховного «омрачения».

Шестая ступень: четыре ангела, река Евфрат, ключ Давидов, иудеи, столп, собрание, брань, войско, соучастие, проповедь, цари земли, имя новое.

Образы этой ступени соотносятся с процессом собирания, общности, соучастия – с той внутренней динамикой, которая следует за началом всякого, прежде избранного человеком, пути. Это и собирание стихий творения для их противления человечеству (образы «четырёх углов земли», «четырёх ветров земли», «четырёх Ангелов», войска «коней» (Откр. 7:1–2; 9:14–15; 9:16)), и собирание остатка рабов Божиих (Откр. 7:4–17), и собирание всего мира на брань против Бога (Откр. 16:12–16)[150]. Собирание людей представляет такие реалии как социум, община, общество. Именно поэтому на этой ступени мы находим воспоминания об Израильском народе (Откр. 3:9)[151], который, будучи отдельным социумом, олицетворяет собой именно социальный период исторического бытия отношений Бога и человека (период ветхозаветной Церкви)[152]. «Река Евфрат» (Откр. 9:14; 16:12), «ключ Давидов» (Откр. 3:7–8) – важные образы, также связанные с историей Израильского народа. Образы «сатанинского сборища» (Откр. 3:9) и избранного остатка (Откр. 7:4–8), также и обращение некоторых из иудеев к Богу (Откр. 3:9; ср. 11:13) отсылают нас к этой же теме. Повреждение, а затем и разрушение антихристианского социума представлено умерщвлением 1/3 людей (в знамении казней) и собиранием «царей земли» (Откр. 16:14) для будущего разрушения «великого града Вавилона» (в знамении язв) – образа земной социальной организации человечества, отвергающей Бога. Но образы собрания и общности относятся не только к социуму; они характеризуют также и внутренний мир человека, собранность сил его души – подлинную и мнимую. Войско с тремя язвами (от огня, дыма и серы[153]) – «кони» с головами львов и хвостами змей, помрачающие силы человеческой души – разум, волю и чувство, – сами являют плод «теоретической», «созерцательной» деятельности отступившего от Бога человечества (Откр. 9:17–19); на «теорию» (греч. «θεωρία»)[154] как созерцательное и собирательное научение указывает и проповедь миру двух пророков (Откр. 3:8–10; 11:3–13). «Выходящие из уст дракона и из уст зверя и из уст лжепророка три духа нечистых» собирают «царей земли» (Откр. 16:13–14) на борьбу с Богом через синергийное «собирание» и единое направление внутренних сил человека и человечества. «Написание имени» (Откр. 3:12) – этот образ также имеет синергийный характер: характер отношений человека с Богом, Церковью и её членами; он означает «сделать участником», соучастником, представляя идею перихорестического и святого общения. Соделывание побеждающего «столпом в храме» (Откр. 3:12), как и незаконченный характер измерения храма Божия (Откр. 11:1; ср. 21:15[155]), также указывают на «социальный» – уже не личный, но и ещё не всеобщий, частный характер совершающихся процессов.

Седьмая ступень: Аминь, жертва, жатва, безмолвие, явление ковчега Завета, град, вечеря, воцарение, царство.

Образы седьмой ступени символизируют конец, полноту, исполнение, окончание, совершение всякого процесса («совершилось» (Откр. 16:17)): воцарение со Христом[156] (Откр. 3:21) или гибель всякого иного царства. «Аминь» – таково одно из имён Христа, но оно же обозначает и тождество конца началу, исполнение времён[157]. Окончание истории обозначают образы «успокоения от трудов» (Откр. 14:13), «жатвы» и сбора плодов (Откр. 14:14–20), «стояния при двери» и «стука» в неё (Откр. 3:20). «Безмолвие на небе, как бы на пол часа» (Откр. 8:1) – образ вечности, но образ, данный именно как образ и залог будущего, как его предчувствие; это безмолвие – и ожидание Божие, субботний покой седьмого дня (ср. Быт. 2:2–3) перед началом казней мира. На этой же ступени, но уже в другом историческом периоде, совершается воцарение и «царство зверя» – соединёнными усилиями дракона, лжепророка и зверя (Откр. 13), – совершается полнота самоизоляции и самоорганизации человечества в антиподобии Церкви и её внутреннего перманентного (и вместе с тем, исторического) восхождения к полноте богоподобия – подобия Святой Троице. На этой ступени происходит и окончательное запечатление и исполнение Завета Божия с человеком в вечности, окончание христоподобного дела Церкви в истории (ср. Откр. 11:19), означающего и «жатву» мира и человека, сбор плодов мира (Откр. 11, 13–14 гл.). Но эта полная победа Бога и человеков, с Ним победивших, требует предельной горячности от Церкви (ср.: «Ты тепл, а не горяч и не холоден» (Откр. 3:15)), предельной христоподобной жертвенности и самоотречения, подлинного участия в вечери Христовой (Откр. 3:20). Так, эта жертвенность имеет пасхальный и евхаристический характер. В запечатлении «печатью Бога живаго» рабов Бога (Откр. 7:2–3, и далее, Откр. 7), предваряющей снятие седьмой печати с книги (Откр. 8:1), уже очевидны пасхальные мотивы. Последующие исторические события, знаменуемые седьмой ступенью казней, таким образом, можно назвать приготовлением к «пасхальной» жертве Церкви в истории; образ «жатвы» (земли и людей) являет окончательную готовность Церкви к этой жертве, а образ брачного пира (седьмая ступень язв), «вечери» (Откр. 19:9) – окончательное совершение христоподобной и соучаствующей Христу и Его Жертве жертвы Церкви в истории – её смерть и воскресение со Христом. Образ окончательной гибели мира как кровавой «вечери Божией» (Откр. 19:17) сопутствует образу вечери любви, свидетельствуя о достигающем максимума антагонизме и, вместе, антиномизме истории, таинственно и неведомо уходящем в вечность и снимающемся в вечности. Образы двух «великих градов» (или «жён» (Откр. 17:4–6,9,18; Откр. 12:1; 19:7)) – с одной стороны, «блудодействовавшего с царями земли» (Откр. 16:19; 17:18 и др.; Откр. 17:2; 18:9) и, с другой стороны, «святого» и приготовленного как Невеста Агнца (Откр. 21:10; 22:19), представляют эту же антитезу тотальных гибели и торжества в истории.

Рассмотрев символы и исторический характер различных типовых стадий истории, согласно Откровению, обратимся теперь к общему характеру последовательности в каждом из исторических рядов, выражаемых четырьмя ключевыми знамениями Откровения[158].

При историческом движении (от первой к седьмой ступени) в каждом из знамений можно наблюдать общий рост, усиление и обострение всех процессов – происходящих в мире, в Церкви и в отношениях их друг с другом и с Богом. В наиболее принципиальных чертах эти процессы представляют собой два векторных движения – усиление богоотвержения миром, сопровождаемое ростом его страданий, и, с другой стороны, утверждение христоподобного пути Церкви в истории, сопровождаемое ростом её торжества:

1. Усиление богоотвержения миром. В течение времени «знамения печатей» – от шествия за Христом (Откр. 6:2), к ополчению на Церковь и друг друга (Откр. 6:4), отделению и атомизации мира (Откр. 6:5–6), его апостасии и тотальному отходу от Христа (Откр. 6:8), богопротивлению и убиению христиан (Откр. 6:9), и «великой скорби» для них (Откр. 7:14). В период казней – от отвержения покаяния (Откр. 9:20), через радость от смерти пророков (Откр. 11:10), до бессильной ярости на Бога и Его Церковь («и рассвирепели язычники» (Откр. 11:18; см. также 12:12,17). В период последних язв – от хуления Бога (Откр. 16:9,11) до «собирания… на брань» против Него (Откр. 16:14) и последнего приготовления к этой брани (Откр. 19:19).

2. Рост страданий мира. В течение времени «знамения печатей» – от «взятия мира на земле» (Откр. 6:4) к нераскаянному осознанию слабости и незащищённости человеческих перед гневом Божиим (Откр. 6:15–17). В период казней – от страдательного искажения служащего человеку творения (Откр. 8:1) и начала мучений (Откр. 8:10–11), а потом желания и, вместе, неспособности умереть (Откр. 9:5–6), через душевные и физические страдания и смерть от «огня, дыма и серы» (Откр. 9:18–10), к окончательному «погублению губивших землю» (Откр. 11:18). В период последних язв – от «гнойных ран» и разложения тел человеческих (Откр. 16:2), через «кусание языков… от страдания» (Откр. 16:10), к погружению «живыми… в озеро огненное, горящее серою» для вечных мучений (Откр. 19:20).

3. Утверждение христоподобного пути Церкви в истории и рост её торжества. В течение времени «знамения печатей» – от воцерковления мира (Откр. 6:1), к запечатлению Церкви, уберегающему от казней (Откр. 7:3), и соучастию святых в приготовляемых наказаниях мира Богом (Откр. 8:3–5). В период казней – от избавления запечатлённых от страданий (Откр. 9:4)[159], через власть над стихиями (Откр. 11:3–6), до соделывания «Царства мира… Царством Господа нашего и Христа Его» (Откр. 11:15)». В период последних язв – от стояния на «море, смешанном с огнём» (Откр. 15:2–4), через «бодрствование и хранение одежды своей» (Откр. 16:15), к браку Церкви и Агнца, брачной вечере (Откр. 19:9).

Таковы мнимый исторический рост и развитие мира, и подлинный – Церкви, итог которых – мнимое «воцарение» зверя, и подлинное – Бога[160].

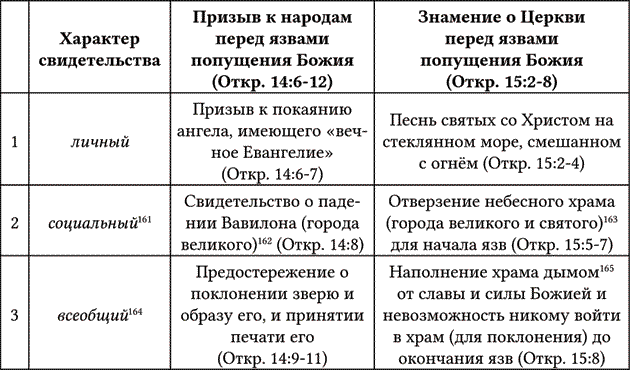

Примечательны следующие два (составляющие между собою пару) небольшие знамения, посвящённые заключительному этапу истории. Они дополнительно характеризуют динамику внутреннего развития и структуры устроения человеческой жизни и человечества в истории, в его отношении с Богом: от личного начала к торжеству кафоличной полноты для Церкви, или к краху глобального единения без Бога для мира.

[161][162][163][164][165]

«Терпение святых» (Откр. 14:12) – в прохождении до конца этого пути истории. Эсхатологическая песнь на «стеклянном море, смешанном с огнём» (Откр. 15:2), представляя образ Церкви и её последней и великой жертвы в истории, предваряющей воскресение со Христом и окончательное торжество Церкви, подчёркивает единство всецелой Священной Истории, проходящей сквозь всю историю мира (песнь Моисея, Агнца и Церкви («победивших зверя» (Откр. 15:2)).

1.5.3. Сопутствующие знамения

Общая «историческая» логика последования Откровения нарушается рядом знамений, имеющих иное значение, не связанное с изображением поступенной логики исторических процессов[166]. Таковы следующие вставки в общую канву Откровения: главы 10, 12 и 20. Знамения, содержащиеся в них, можно назвать «знамениями победы». Они не связаны напрямую с одной историей будущего, представляя более сложный контекст: вневнеменной тайны, сопоставления различных планов истории или её обратной перспективы.

Дадим краткую характеристику каждому из этих знамений.

Знамение об эсхатологической победе Бога (Откр. 10) – о совершении «тайны Божией» (Откр. 10:7) в противостоянии Его с миром. Это знамение наиболее прикровенно из всех, содержащихся в Откровении; оно содержит лишь немногие символы, а также прямое указание Божие на сокрытость от мира того откровения, которое было открыто апостолу Иоанну (то, что «семь громов проговорили… скрой… и не пиши сего» (Откр. 10:4))[167]. Образ «семи громов» очевидно коррелируется с семью именами Христа, составляющими внеисторический, но вместе с тем и направляющий человеческую историю, ряд парадигм, источников и тайн (Откр. 1:13–18; 2:1,8,12,18; 3:1,7,14). Это знамение – знамение «тайны» (Откр. 10:7), «“тайны восьмого дня”… (которая) принадлежит будущему веку»[168], тайны «имени» Христова, «которого никто не знал, кроме Него Самого» (Откр. 19:12). Нам приоткрыто лишь то, что оно содержит в себе следующую богословскую антиномию:

1. покаяние отвержено миром (Откр. 9:20–21).

2. образы надежды (радуга, Откр. 10:1), славы Божией (облачение облаком, Откр. 10:1), истории (книга, Откр. 10:2) – обращены к значению для всего мира (стояние ангела на море и земле, Откр. 10:2)[169].

Знамение о победе Церкви в истории (Откр. 12). Это знамение представляет соединение в один контекст различных планов истории – её начала, середины и конца, повествующих об «извержении дракона, древнего змия, называемого диаволом и сатаною» (Откр. 12:7–9), его войны с творением Божиим (ангелами, Христом и Церковью) и победы над ним:

1. победы ангелов над диаволом при начале мира – образ будущих побед Христа и Церкви,

2. победы Христа над диаволом,

3. победы Церкви над диаволом.

Знамение о личной победной эсхатологии человека (Откр. 20) – об окончании личной истории святых и их дальнейшем соучастии со Христом в истории мира. Здесь, так же, как и в Откр. 12 (хотя и иным образом), соединяются разные планы истории – истории отдельного человека и истории Церкви и мира; причём эти планы рассматриваются в их взаимном отношении друг к другу. Для этого знамения характерен парадокс обратной перспективы истории: «Которые не поклонились зверю (эсхатологическое будущее) … «ожили и царствовали со Христом тысячу лет (предшествующее ему время)» (Откр. 20:4)[170]. Момент Откр. 20:2–3 (временное пленение диавола – он помещён в темницу, затворён и запечатан) следует полагать началом истории Церкви Христовой и взаимоотношением с ней мира[171].

1.5.4. Конец истории

Отдельно следует выделить знамения, посвящённые поражению «Вавилона», представляющие собой вставку в пророчество о седьмой язве:

– знамение о суде над Вавилоном (Откр. 17),

– знамение о плаче над Вавилоном сильных мира сего (Откр. 18).

Образы «жены» (Откр. 17:3,4,6,18), «матери» (Откр. 17:5), «блудницы», с которой «блудодействовали цари земные» (Откр. 17:2; 18:9), «царицы» (Откр. 18:7), «Вавилона, града великого» (Откр. 14, 8; 17:18; 18:10 и др.), «тайны» (Откр. 17:5; ср. 2 Фес. 2:7), представляют очевидную антитезу экклезиологическим образам «жены, облечённой в солнце» (Откр. 12:1), «невесты Агнца» (Откр. 21:9), небесного «града, святого Иерусалима» (Откр. 21:10; ср. 3:12; 21:2) и др. «Земной град», ведущий борьбу с Богом и Церковью в истории социум мира сего[172], в конце истории будет промыслительно истреблён самими людьми (Откр. 17:16–17), стремящимися передать всю полноту власти над человечеством зверю, который «выйдет из бездны, и пойдёт в погибель» (Откр. 17:8).

Эта полнота власти над человечеством онтологически иллюзорна (Откр. 19:20; 20:10), но, при этом, исторически реальна (Откр. 13:15).

Идея противоположенности, проходящей сквозь историю, – Бога, Христа, Церкви, с одной стороны, и диавола, антихриста[173], земного града, с другой, выражается в Откровении не только в противопоставлении «Вавилона» и «Небесного града Иерусалима», града земного и Церкви. Царство зверя, мнящее в своём превозношении себя выше «Вавилона» и делающее себя «богом» (ср. Ин. 5:43), созидается тремя действующими «лицами»:

1. «Драконом, древним змием, называемым диаволом и сатаною» (Откр. 12:9),

2. «Зверем… (который) имел два рога, подобные агнчим, и говорил как дракон… (Который) сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их» (Откр. 13:11–16),

3. «Выходящим из моря зверя с семью головами и десятью рогами… Одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела» (Откр. 13:1,3)[174].

Очевидна троичная символика, представляющая пародию на Святую Троицу, предвечно замыслившую и созидающую в истории Церковь Христову.

Христологическая антисимволика также присутствует и представлена следующими параллелями:

– «Живый; и был мертв, и се, жив» (Откр. 1:18)

– «Был, и нет его, и явится» (Откр. 17:8)[175]

– «Нет его, и выйдет из бездны, и пойдёт в погибель» (Откр. 17:8)[176]

Вечеря Божия, представляющая окончание последней из семи чаш, или язв, («чашу вина ярости гнева Его» (Откр. 16:19), «великую вечерю Божию», гнева Божия (Откр. 19:17)) и, одновременно, торжественный и вечный пир Христа с верными («Брачную вечерю Агнца» (Откр. 19:9)), являет момент высшего и окончательного противоположения, конфликта между Богом и миром, окончание великой борьбы двух «градов» (водительствуемых Богом и диаволом), и конец истории (Откр. 21:1). Участие Церкви в чаше гнева Божия (ср. Откр. 18:6), как и участие её в собственном брачном пире, представляет собой единый пир Христа и, вместе с тем, таинственную богословскую антиномию, неразрешимую в самой истории. Готовность Церкви ко браку со Христом[177] через христоподобное прохождение ею и окончание истории знаменует её окончание.

Последние главы (Откр. 21–22), посвящённые видению небесного Иерусалима, вновь отсылают нас к метаистории, к вечности, смыкаясь с началом Откровения (Откр. 1:8) и даже началом Евангелия от Иоанна (Ин. 1:1). Это «возвращение в вечность» будет, однако, уже исполнено историей, включит её в себя как ставшее вневременным достояние богочеловеческой жизни Христа и Его Церкви. Так, образы вечности в Откровении представляют Христа («Конь белый», на котором сидит Христос (Откр. 19:11))[178], Церковь («море стеклянное» (Откр. 4:6))[179], вечное соприсутствие с Богом ангелов («Ангелы на конях белых» (Откр. 19:14)). «Книга жизни» (Откр. 13:8; 20:12; 21:27), – ещё один и важнейший образ вечного и вневременного со-бытия праведных с Богом, «метаистории», превышающей, но и заключающей в себе совершившуюся историю; но, вместе с тем, «книга жизни» есть и сама Церковь – её история и её вечность, вобравшая в себя историю. Такими же «книгами» выступают и жизни и истории отдельных людей (Откр. 20:12). Присутствуют в Откровении и земные, «исторические» образы вечности – образы реки, улиц, месяцев года (Откр. 22:1–2 и др.); они также свидетельствуют о таинственном характере вечности, катафатически превышающем собою время и историю[180].

1.6. Заключение

Библия – книга о прошлых, настоящих и будущих путях истории: истории всецелой Церкви, общины, отдельного человека перед лицом Бога, но и истории мира, социума, человека в мире. Эта история, во всей многомерности её аспектов, представляет собой пространственно-временно́е поле взаимодействия Бога и Человека[181], где «историческая жизнь Логоса… нормирует всю историю, воздействуя… изнутри живого средоточия самой истории»[182], где действует вся Святая Троица, но и где человек становится таким же свободно действующим лицом, как и Бог.

Библейский историзм находит своё продолжение в Церкви – в её жизни, учении, самой истории. Это продолжение предполагает определённое развитие церковной историко-богословской мысли; однако её ядро, семя, богооткровенная полнота смыслов, заключённые в Священном Писании, остаются неизменными на все времена.

Так и сегодня – как и всегда – историзм Библии сверхсовременен. Жизнь в XXI веке означает лишь то, что мы живём в иных исторических условиях, нежели Церковь прежних веков – будь то эпоха древних мучеников или «золотые века» святоотеческой письменности. Но наша жизнь протекает «в контексте» того же самого Предания Церкви, того же самого опыта святости, воспринять который и вновь осуществить в любых (собственных для каждого человека) формах нашей жизни и деятельности составляет насущную задачу каждого церковного члена. Мы привыкли смотреть на наше время как на что-то простое, привычное и ничем не примечательное, но в действительности это не так. Те великие исторические процессы и события, известные нам из учебников, которые совершались в глубокой древности церковной жизни (такие, например, как арианские или христологические споры), продолжаются – в новых исторических формах – и в наши дни; типологически они, в каждой из библейских книг по-своему, изображены на страницах Ветхого Завета, Евангелия, апостольских посланий, Апокалипсиса. «То (историческое), что верно о каждом из нас, должно быть верно и о Церкви»[183], и наоборот. То разделение, о котором говорит Христос (Мф. 10:34), происходит и ныне, происходит в каждое мгновение жизни мира, происходит оно и в недрах самой Церкви, постоянно обновляющей себя. Опыт истории есть и опыт наших дней и нашей жизни – опыт, включённый в Историю с большой буквы, сопряжённый с опытами множества частных историй, сопроникнутый ими или, напротив, противопоставленный им. Смыслы, парадигмы, источники этого опыта и этой истории мы вновь и вновь находим и обретаем в Священном Писании.