Полная версия

Богословие истории как наука. Опыт исследования

«Плод правды» сеется у тех, которые, одухотворяясь верою, деятельно «хранят мир» (Иак. 3:18). «Дружба с миром есть вражда против Бога» (Иак. 4:4), – такая ключевая мысль послания ап. Иакова будет наследована мужами апостольскими, богословие «двух путей» выразит её со всей остротою. Здесь у ап. Иакова мы видим дальнейшее развитие идеи поляризации истории, выраженную краткими словами Христа: «Не мир пришел Я принести, но меч» (Мф. 10:34).

История в изображении ап. Иакова есть подвиг долготерпения (Иак. 5:7–8), подражание пути праведников Ветхого Завета (Иак. 5:10–11). Эта предельная синергийная устремлённость к Богу сообразуется с духовной мерою человека (Иак. 4:17) и, таким образом, представляет собой внутренний вектор его личной священной истории, а не наличное состояние его близости к Богу. Лишь внутренняя простота (Иак. 5:13) и радикальное, безоглядное устремление к Богу делает из человека подлинного христианина (Иак. 4:5–8); «христианство наполовину» оказывается невозможным. Огонь греховного «сокровища» человека будет поедать его в подобие жертвы греху в «последние дни» (Иак. 5:3). Такие люди убивают Христа, сами же убиваемы грехом (Иак. 5:1–6), – эти слова оказываются обращены к распявшим Христа, но также и ко всякому грешнику, особенно же к тем двоедушным (ср. Иак. 3:11; 4:8), которые будут исторгнуты из Церкви Христовой «в последние времена», как ныне исторгнут из «экклисии» отношений Бога и человека народ Израильский. Здесь ап. Иаков (как и везде в Новом Завете) намеренно не даёт различия между личной и всеобщей историей, показывая и подчёркивая их типологическое родство.

Но послание ап. Иакова всё же обращено к конкретному человеку (и тем не менее, даже личная священная история в нём имеет соборное, экклезиологическое измерение (Иак. 5:14–20)); это послание оказывается особенно близким к катехизической (прежде всего, обращённой на отдельного человека) традиции мужей апостольских, в нём мы находим корни и характер будущих восточных школ, обращённых в своих богословских акцентах к максимально конкретному пласту бытия, особенно к человеку, к личным усилиям человека в синергийном деле спасения.

И хотя священная история человека есть длящееся становление, путь ко Христу, однако она, в то же самое время, имеет и неизменную константу «стоящего у дверей» (Иак. 5:9). Так, сама история христианина – а следовательно, и христианства – несёт в себе, как зародыш будущей жизни, компонент вечности.

1.4.3. Соборные послания апостола Петра

Написанные после посланий ап. Павла[99], соборные послания апостола Петра в наиболее общих смысловых аспектах повторяют богословие Павловых посланий; касается это и вопросов, связанных с осмыслением истории, прежде всего – истории отдельного человека.

Священная история человека представляется ап. Петром как «время странствования» (1 Пет. 1:17; ср. 2:11). Её простирание совершается «послушанием истине через Духа» (1 Пет. 1:22), по примеру Христа (1 Пет. 2:21) и предполагает синергийный рост – «возрастание в благодати и познании Господа» (2 Пет. 3:18). Апостол Пётр утверждает поступенность пути, как малой (отдельного человека (2 Пет. 1:5–8)), так и великой Священной Истории (1 Пет. 1:12). Путь человека от веры к любви, обозначенный апостолом Павлом, у ап. Петра представлен с ещё более ярко выраженной внутренней динамикой; насчитывая семь ступеней духовного совершенствования (2 Пет. 1:5–7), коррелирует с образами «послушных детей» и даже «новорождённых младенцев, возлюбивших чистое словесное молоко» к возрастанию «во спасение» (1 Пет. 1:14; 2:2), «рассветающего дня… в сердцах» человеческих (2 Пет. 1:19), строителей собственного «входа в вечное Царство», соделывающих его «твёрдым» и «непреткновенным» (2 Пет. 1:10–11)[100].

Надежда и опора на Бога (2 Пет. 1:19–21 и др.), единовекторность, прямизна этого пути (2 Пет. 2:15) противопоставляется ап. Петром обращению вспять («Лучше бы им не познать пути правды, нежели, познав, возвратиться назад» (2 Пет. 2:21)), – здесь мы видим также характерный образ посланий ап. Павла. Этот образ представляет совершенно иной акцент, нежели обнаруживаемый в соборном послании ап. Иакова, проникнутом духом восточного менталитета, склонного к детализации и конкретике, обращению к внутренним человеку природным процессам (образы «двоедушия», внутреннего раздвоения[101], акцент на деятельности и делах).

Можно также выделить и специфику в целом более узконаправленного подхода ап. Петра в его отличии от Павлова богословия (дающего широкую картину взаимоотношений Христа, Церкви и мира на поле истории).

Так, особая, особенно подчёркнутая христологичность Евангелия от Марка, сотрудника апостола Петра, коррелирует и с Петровыми посланиями. Образом «следов» Христовых (1 Пет. 2:21) апостол Пётр подчёркивает аспект уподобления истории Церкви земной истории Христа, Его общественного служения.

Подобие Христу, «камню живому» (1 Пет. 2:4), апостол Пётр (греч. «Πέτρος» – Камень) полагает важнейшим критерием созидания Церкви, перманентного основания церковной жизни в её членах. Изображаемые под образами «живых камней» (1 Пет. 2:5) церковные члены призываются им к «устроению из себя дома духовного» (1 Пет. 2:5) – таково историческое бытие и строительство Церкви, свидетельство о значении каждого конкретного человека в истории её строения. Этот образ обнаружит впоследствии своё дальнейшее раскрытие в пророчествах об историческом бытии и росте Церкви «Пастыря» Ерма[102]. Подчёркнутость твёрдой внутренней опоры на поступательном (ко Христу и со Христом) духовном пути человека противополагается окаменелости этого пути[103], происходящей от его обращения (2 Пет. 2:21; ср. Быт. 19:26).

Указание на тройственную эпохальность истории – прошлой, настоящей и будущей – также соотносится ап. Петром со Христом:

– «Им (пророкам) открыто было (в предвозвещении) …

– нам служило…

– проповедано вам» (1 Пет. 1:12).

Апокалиптическое настроение, в целом характерное для всех апостольских трудов, в посланиях ап. Петра представляет традиционную антиномию, указывающую на неопределённость продолжительности будущей истории и, вместе с тем, её таинственное единство и связь с историей отдельного человека:

1. «Близок всему конец» (1 Пет. 4:7; ср. 1 Пет. 1:4–5; 2 Пет. 3:3)

2. «У Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Не медлит Господь… но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придет же день Господень, как тать ночью» (2 Пет. 3:8–10)

1.4.4. Соборные послания апостола Иоанна Богослова

Соборные послания апостола Иоанна Богослова, написанные позднее всех иных апостольских посланий[104], более всего выражают дух «последнего времени» («Дети! Последнее время» (1 Ин. 2:18)). Выражая, как в общем и целом, так и в отношении конкретно историко-богословской проблематики, традиции Евангелия от Иоанна (прежде всего, для нас здесь представляет интерес 1 Ин.), они служат некоторым «пролегоменом», «введением» к Откровению.

Тайна истории и её успеха (которая есть любовь) состоит в том, что «не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас» (1 Ин. 4:10); Он – первый совершитель истории. Он – и её окончание (1 Ин. 5:20).

Уже совершившаяся история изображается им как путь «из смерти в жизнь» (1 Ин. 3:14), как путь «познавших Безначального», «победивших лукавого», «знающих всё» (1 Ин. 2:14,20).

Однако ещё не открывшееся (и призванное открыться через историю) «что будем» (1 Ин. 3:2) сопрягается с ожиданием встречи человека и человечества с Богом и видения Его «как Он есть» (1 Ин. 3:2), – здесь, традиционно для ап. Иоанна Богослова, становятся ощутимы предельные смыслы истории. Как представляется, ап. Иоанн, при сравнении с апостолами Петром и Павлом, акцентирующими (в терминологической перспективе будущего богословия Церкви) сущностно-энергийную (2 Пет. 1:4) или, напротив, личностно-ипостасную (1 Кор. 13:12) проблематику, избегает того или иного, намеренно узкого, контекста, представляя – традиционно для своей глубины и широты мысли – в немногих словах максимальную контекстуальную и смысловую широту исторической перспективы Церкви, её богоподобия и её отношений с Богом, перспективы её всецелого пролегания от начала к концу[105].

Время Церкви есть неизменно «последнее время» (1 Ин. 2:18), поскольку «дух антихриста» (1 Ин. 4:3) уже действует в истории[106]. Представляя будущее в настоящем («Придёт антихрист, и теперь появилось много антихристов», «он придёт, и теперь есть уже в мире» (1 Ин. 2:16; 4:3)), ап. Иоанн пролагает мысль о едином и постепенно вызревающем историческом процессе этих «последних времён» – процессе, заключающем в себе грандиозное противостояние, противоборство Христа и антихриста, Церкви и мира – противоборство «пребывающей вовек» любви и «проходящего мира» ненависти (1 Ин. 2:17; 3:13–14 и др.). Антихристианство персонально (2 Ин. 1:7; 1 Ин. 2:22), но и сверхперсонально (1 Ин. 4:3; ср. Откр. 16:13). «Весь мир», который «лежит во зле» (1 Ин. 5:19), несёт в себе образ будущей пародии на кафолическую полноту человечества – царства антихриста.

Темы первенствования Бога на путях истории[107], деятельного противоборства Христа и антихриста, Церкви и мира, как единого и цельного исторического процесса[108], антихристова духа ересей и расколов[109], становятся впоследствии важнейшими направлениями мысли представителей малоазийской богословской школы[110], корни преемства которой восходят к апостолу Иоанну.

Эсхатологическое ожидание предельной встречи с Богом и видения Его «как Он есть» (1 Ин. 3:2), равно как и противоборство предельных сил в истории – Христа и антихриста, – намечает тему предельных смыслов истории, которая впоследствии будет развёрнута в таинственной ткани Откровения.

1.5. Исторические планы и образы Апокалипсиса

1.5.1. Введение

Из библейских книг ключевое влияние на формирование тех или иных конкретных тем, связанных с осмыслением истории в последующем богословии, особенно в период Древней Церкви, оказала именно книга Откровения – книга, целиком посвящённая не только последним временам, но и вообще будущему, то есть, собственно говоря, истории мира и истории Церкви ещё неизвестной. Впрочем, эта неизвестность, уже сама в себе, имеет все измерения истории – прошлое, настоящее и будущее: «Напиши, что видел, и что есть, и что будет» (Откр. 1:19).

Эта история именуется ап. Иоанном: «близким временем» (Откр. 1:3; 22:10), «скорым пришествием» Христовым (Откр. 2:5,16 и др.), а в своей перспективе – «днём Бога» (Откр. 16:14)[111], «временем жатвы» (Откр. 14:15), «временем суда» (Откр. 11:18). Однако выражения «чему надлежит быть вскоре» (Откр. 1:1; 22:6), «гряду скоро» (Откр. 3:11; 22:7,12,20), «малое время» (Откр. 20:3) имеют характер неопределённости и составляют контраст и антиномию с указанием на полноту времён в предстоящей истории Церкви (Откр. 20:3–7; ср. 2 Пет. 3:8)[112]. Такая антиномичность, представляющая общую характерную черту всего новозаветного историзма, здесь, в Откровении, становится ещё более заметной.

В общем и целом, в Откровении повторяются и ещё более заостряются те ключевые мысли о смыслах истории, которые присутствовали в Евангелии от Иоанна и его посланиях. Смысловым эпицентром Откровения выступает Лицо Христа[113]: Он обрамляет историю, но также и становится источником её движения. Так, Христос предстаёт в Откровении как «вечно настоящее», но, одновременно, Он и присутствует в истории конкретным образом, как её прошлое, настоящее и будущее, её смысл (Христос есть «Альфа и Омега, Первый и Последний, начало и конец… Который есть и был, и грядет, Вседержитель (Откр. 1:8,10; ср. 21:6; 22:13), «корень и потомок Давида» (Откр. 22:16)); эта мысль касается и ещё неизвестной истории Церкви и мира. Лишь Христос есть Ключ к истории мира и Церкви (Откр. 5)[114], которая синергийна[115]; в Нём заключены начаток и полнота синергии, совместной работы Бога и человека.

Смешение различных планов истории в одном тексте, также отчасти встречающееся во всех новозаветных книгах, здесь, в Откровении, достигает своей максимальной напряжённости – становится нормою текста, имеющего уже не повествовательный, а исключительно пророческий характер. Следующие одно за другим видения порой имеют не хронологический характер, но смыслообразующий, представляющий вневременную «хронологию» (см., напр.: гл. 12, 20).

Между тем, наиболее общая линейность последования текста всё же присутствует в Откровении, формирует его внутреннюю логику, основу которой составляют:

1. пророческое видение, обращённое к семи Асийским Церквам (Откр. 1:10 – 3:22),

2. знамение о печатях (Откр. 4:1–8:1),

3. знамение о трубах[116] (Откр. 8:2 – 14[117]),

4. знамение о чашах[118] (Откр. 15–19).

1.5.2. Седмеричная модель истории Церкви и мира

Пророческое обращение к семи Асийским Церквам, предначинающее собственно исторический контекст повествования Откровения, само по себе имеет два плана (что в целом характерно для пророческой письменности):

1. Конкретных реалий современной ап. Иоанну жизни (т. е. данные обращены к конкретным местным общинам),

2. Общего плана истории, предполагающего универсальный контекст: испытаний, стоящих перед церковными общинами (и вообще всяким церковным членом), способов их преодоления, выраженных через Божий призыв, а также ожидаемых Богом плодов[119].

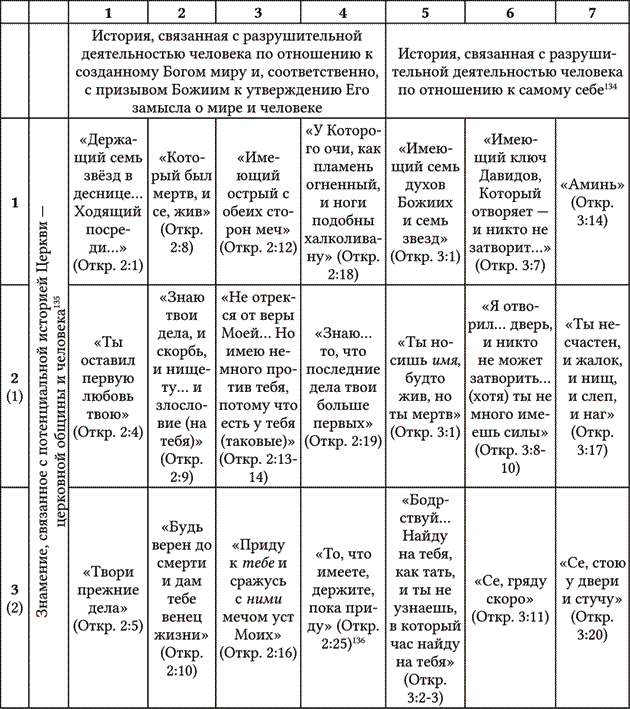

Кроме того, это пророчество имеет разные экклезиологические измерения – оно обращено, как к общинам, так и к каждому отдельному человеку, церковному члену. Внутренняя структура каждого из обращений четырёхчастна и представляет собой следующую последовательность – сперва свидетельство об одной из сил Христа (начинается со слов: «Так говорит…»), представляющей образец и пример для Церкви, и затем следует собственно обращение:

1. свидетельство о текущей истории, наличном состоянии, о характере протекающего в Церкви процесса (начинается со слов: «Знаю твои дела…»)

2. призыв к действию, например, покаянию и исправлению, научение Божие (начинается со слов: «Итак, вспомни…», «Покайся…», «Будь верен…», «Советую тебе…» и др.)

3. обетование о плодах (начинается со слов: «Побеждающему…»)[120]

Таким образом, каждое из семи обращений заключает в себе потенциальную историю – или фрагмент истории – церковной общины (но и отдельного человека), намеченный путь со Христом и ко Христу, реализация которого будет зависеть от личного произволения человека или церковного собрания, возглавляемого епископом[121]. Все вместе эти обращения некоторым образом таинственно указывают и на полноту истории всецелой кафолической Церкви[122], здесь уже непоколебимую, сообразную той «полноте совершенств», которую являет представленная в данном знамении-обращении совокупность сил, или имён, Христа[123], даров Духа Святого[124].

Следующие за обращением к семи Церквам три знамения о будущей истории мира – о печатях, трубах и чашах – составляют собственно основной объём Откровения.

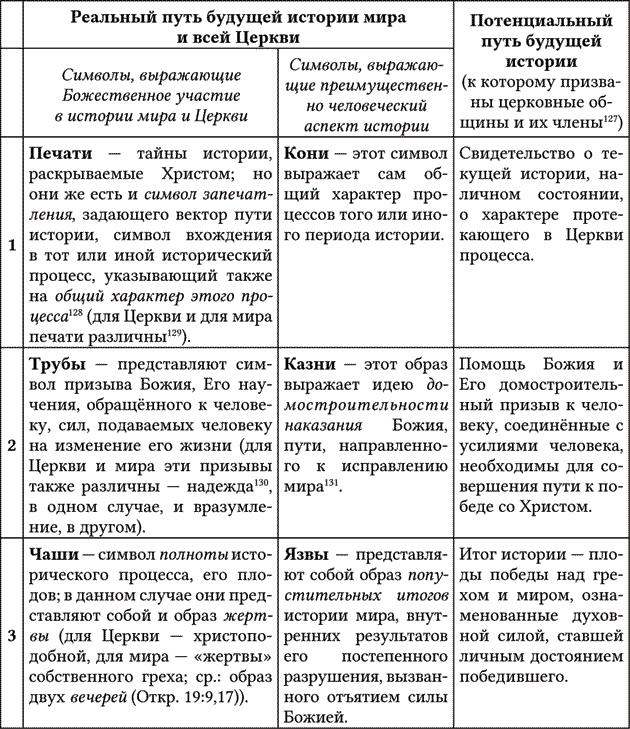

Представляя, как, безусловно, последовательно-исторические, так и некие смысловые вехи[125], основные знамения будущей истории мира (о печатях, трубах и чашах) наполнены символами; ключевые из этих символов выражают основные характеристики знаменуемых исторических процессов. Историческая логика поступенности (очевидная во внутреннем простирании для каждого знамения, от первой к седьмой ступени) в некоторой иной перспективе простирается также в последовательности самих знамений, от первого к третьему – от «печатей» к «чашам»[126]. Более того, вышеобозначенная последовательность потенциальной истории церковных общин, как мы видим из следующей таблицы, составляет смысловую параллель с последовательностью знамений будущей истории мира и Церкви, представляя, таким образом, тот же контекстуальный путь, путь выбора «в диапазоне» двух совершающихся и взаимосвязанных историй – Церкви и мира.

[127][128][129][130][131]

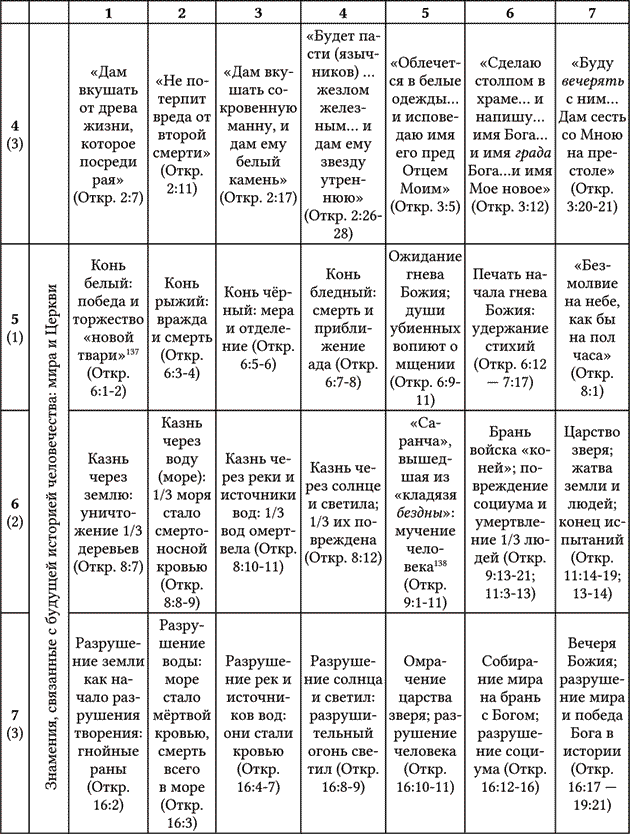

Каждое из трёх знамений (о печатях, трудах и чашах) содержит семь периодов, или исторических ступеней. В следующей таблице схематически показано, что все три знамения имеют повторяемую внутреннюю историческую логику, очевидно соотносясь друг с другом в смысловом плане[132]. Более того, можно проследить корреляцию этой исторической логики с той последовательностью (при отсутствии прямых указаний на её историчность), которую имеют обращения Божии к семи Церквам – начиная от Ефесской (Откр. 2:1–7) и заканчивая Лаодикийской (Откр. 3:14–22)[133].

Всё вместе это составляет таинственную модель истории, проникновение в смыслы которой затруднено до времени её действительного совершения.

[134][135][136]

[137][138]

Не ставя перед собой задачу подробного комментария Откровения, обозначим лишь некоторые «опорные точки» этой исторической модели, наиболее общие закономерности её внутренней структуры, а также приведём отдельные характерные примеры присутствующей в ней динамики истории.

Ключом к пониманию историзма Откровения являются образы, или символы, которыми пронизана и буквально перенасыщена ткань этой книги. Каждая из семи групп[139], представляющих ту или иную стадию, ступень исторической периодизации и объединяющих в этом представлении события разных знамений[140] и, соответственно, исторических рядов, содержит типовой набор символов, образов, повторяющихся или родственных между собой. Рассмотрим такие группы символов более подробно, обращаясь к наиболее важным из них.

Первая ступень: земля и растения, дерево, рай, новый мир, держащий в деснице, ходящий посреди, конь белый, лук, первая любовь.

Все образы этой ступени обращают внимание на полагание Бога началом и источником всего, на непрестанное обращение и возвращение к нему как к началу бытия мира и человека. Он – являет себя как победитель (образы «лука», «коня белого», «держащего» и «ходящего посреди»), Вседержитель полноты («держащий семь звезд в деснице»), подлинное «Древо жизни», Источник всякой жизни и жизненной силы – как природной, так и духовной. Он же творит и новый мир – мир Христов, который становится «первой любовью» человечества, которое впоследствии отойдёт от Бога. Назидательные миру казни, а затем и попустительное разрушение мира, начинается символически и реально именно с повреждения и разрушения самого́ жизненного начала в мире – с земли и растений («земля» здесь выступает и как наиболее общий образ творения, в том числе тварной жизни, вообще мира как творения, как космоса (ср. Быт. 1:1), а «дерево» – не только как образ самого Бога («Древо жизни» (Быт. 2:9)), но и как указание на растения вообще, на начало тварной жизни на земле. Власть и торжество Христа имеют здесь параллель с образами райского сада, сотворённого Богом мира (ср.: «ходящий посреди» (Откр. 2:1); ср. Откр. 2:7). Этот процесс может быть совершён и в отдельном человеке, христианине, и даже общине, если они «оставят свою первую любовь», Христа. Покаяние и возвращение к прежним делам жизни во Христе возвратят их к победе, к источнику и «древу» всякой жизни – Богу.

Последовательность творения – «сотворившему небо и землю (1), и море (2), и источники вод (3)» (Откр. 14:7) – задаёт структуру последующих ближайших ступеней.

Вторая ступень: вода (море), жизнь, смерть, кровь, вражда, темница.

Образы этой ступени продолжают ряд символов истории как единого целого.

Они оказываются обращены к человеку – к характеру того пути человека и социума, который они избирают для себя. Именно «вода» («воды», «море») в различных её формах и состояниях выступает в Откровении в целом символом человека, человеческого, человечества, но также – и его состояния, его деятельности. Таковы «море стеклянное» (Откр. 4:6), «море стеклянное, смешанное с огнём» (Откр. 15:2; ср.: скорбь как путь человека (Откр. 2:9–10)), символизирующие упорядоченность, внутренний покой, чистую жизнь, приведённость к Богу человеческой жизни в Церкви. Таковы и просто «воды» (Откр. 14:2; 19:6). Стихийность, неуправляемость «вод», бурность «моря» обозначают страстную, греховную, подвластную страстям деятельность человека – деятельность, несущую смерть, а не жизнь; обозначают и сами народы мира (Откр. 12:15; 13:1; 17:1,15). Другой важнейший здесь образ «крови» (с её движением в человеке, но также и излиянием вовне) с древнейших времён выступает символом как жизни, так и смерти, одновременно. Вражда и разделение между людьми, приходящие на смену согласию, нарушение призвания Божия о единстве человека являют себя как в начале мировой истории (начиная с первого убийства Каином Авеля), так и в определённую эпоху жизни Церкви с новым витком вражды, несомым миром (Откр. 6:4). Эта вражда всегда выступает следствием ослабления связи человека с Богом, дальнейшим следствием оставления «первой любви» (ср. Откр. 2:4) к Нему. Рыжий цвет коня (в знамении печатей), так же как и смертоносная кровавость вод моря (в последующих знамениях казней и язв), имеют ту же символику – разделения человека, разрушения его жизни и разрушения связей между людьми, реального претерпевания страданий и даже смерти, за собственные ли грехи, либо искупительных страданий за грехи ближнего (ср. 1 Пет. 2:17 и др. там же). Именно в море, при начале казней, начинается массовая гибель одушевлённых тварей и людей (Откр. 8:9). Все эти символы имеют и подчёркнуто христологический характер, включённый в экклезиологию[141], обращённый к человечеству Христа. Ополчение мира на подлинных учеников Христовых означает для церковных членов и общин вновь и вновь проживание пути Христова, Его смерти и воскресения в самих себе (Откр. 2:8), и делает их действительными, действующими и неизменными членами церковной общности после «первой смерти» (Откр. 2:11; ср. 20:6); изведения из «темницы» смерти (ср. Откр. 2:10).

Третья ступень: течение рек и источники вод, камень, манна, меч обоюдоострый, мера.

Образы этой ступени продолжают ряд творения Богом мира: земля, море, источники вод (Откр. 14:7). Здесь очевиден отсыл к пневматологическим мотивам (Откр. 21:6; 22:17; ср. Ин. 7:38), а вместе и к троическому измерению – отображению дела Святой Троицы в творении[142], завершаемого Духом Святым. Таковы, прежде всего, образы «источников» и вытекающих из них «потоков» пресных вод. Если море (образ предыдущей ступени) символизирует собою жизнь, то образы этой ступени обращают внимание к источнику и подателю жизни – пресной воде, а в высшей и духовной перспективе – и к Духу Святому, Подателю всякого блага. Образ «сокровенной манны» (Откр. 2:17) также представляет дары духовные, дары Духа. Именно полнота совершения дела Святой Троицы в истории, утверждаемая Духом Святым, создаёт кафолическую полноту Церкви Христовой, её цельность, непобедимую в истории. Образ «камня белого» (Откр. 2:17) многомерен. Выступая парадоксальным источником живительных вод (ср. Чис. 20:11), «камень» имеет вместе с тем и явную экклезиологическую символику: Христос (1 Кор. 10:4; ср. Мф. 21:42–44 и др.), Пётр как символ епископства и общинного бытия Церкви (Ин. 1:42), вообще христиане (1 Пет. 2:5)[143]. «Камень» (а в перспективе – и «град» (Откр. 21:10–11) обладает цельностью, имеет определённую стройность и меру (ср. Откр. 21:15–21); вместе он заключает в себе и образ неподвижного движения. Он же и отделяется, отсекается, высекается, отторгая «порчу греха». Но если Святой Дух собирает в одно Церковь, то мир, уходящий от Бога, на определённой стадии этого отхождения устремляется к самоизоляции всякого личного бытия, атомизации жизненного пространства, регулируемому юридизмом (и его «мерой») межличных связей (Откр. 6:6). Таков образ торговли, всеразделяющей «меры», «весов» мира, в противоположность объединяющей и всеединящей «мере» Святого Духа (ср. Ин. 3:34). Обоюдоострый меч Христов (Откр. 2:12; ср. Мф. 10:34; 24:40–41 и др.) радикально разделяет и «измеряет» пространство космоса, экумены человеческого бытия[144], но это разделение является и источником очищения Церкви (от ересей, расколов и всякого нечестия)[145], высекание её «Камня» (ср. Откр. 12:5) в истории[146]. Это отделение означает, что им нет места в общении, отторгает их от «меры» камня, храма, града. Впоследствии повреждение, а затем и разрушение пресных вод и их источников продолжает казни и язвы мира, пытающегося жить без Бога, а значит и без Его помощи и силы, которые содержат, направляют и оживотворяют всё творение.