полная версия

полная версияСобрание сочинений в 15 томах. Том первый

Маричка повинно молчала.

Богдана это подстегнуло, и он уже твёрже вёл свою линию:

– Так что, подружа, не в ту степь ты сворачиваешь. Прежде чем сказать слово, я крепенько взвешу. Знай, моё слово не с ветра упало. Сказал – связал. Ещё раз повторю: дальше компрессорной не упорхаю. А до компрессорной буду гнать домой переводы.

– В деньгах вся жизнь? Пойдут… когда-нибудь дети… Что, я им с карточки стану папаньку показывать? Ты ж незаменимый на своём газе! И не превратятся ли твои переводы в чумные алименты?

Богдан жертвенно закатил глаза. Надоело! Ну что молотить одну и ту же копну? Одну и ту же?!

Демонёнок поджигает бросить обидную колкость, но Богдан сдерживается. Возражает прощающе, уступчиво:

– Ты не своё, Марика, поёшь… Всё это я уже слышал от твоей бабушки. Слово в слово слышал. Так что не обессудь. Повоспитывала и доволе на первый раз. Разумное принимаю к исполнению…

И, в досаде саданув кулачиной в ладонищу, гордовато выкрикивает:

– Да! Забыл главное!.. Мои присады пошли в серию! Сообщили мне… Больше не будут гибнуть орлы. И аисты!.. А то б дожили, некому стало носить детей…

– Тебя всё на смех заносит…

– А чего горюниться? Переедем вот сюда с музыкой, – потыкал в кресты вокруг, – тогда и нагорюемся. А пока нам пора домой. Прочь от этой сыри… В тепло!

Как сквозь мглу неуверенно, выплаканно спросила Маричка:

– К-куда-а?..

– До-мой, – по слогам повторил Богдан. – У нас с тобой дом один.

12 декабря 1980–8 декабря 1983Примечания

РЕПРЕССИРОВАННЫЙ ДО ЗАЧАТИЯ (Галопом по этажам жизни)Автобиография опубликована в «Новой газете». (Вкладка «Правда ГУЛАГа», № 120 от 27 октября 2010 года. Москва.)

В БАТУМ, К ОТЦУВпервые главы из этого романа печатались в газете "Молодой коммунар" (Тула) 18 и 20 августа 1967 года. Полностью роман опубликован в писательском журнале «Приокские зори». (№ 3 за 2019 год.) Первоначально сочинение называлось «Батумская мореходка».

Этот роман долго меня мучил. Но и я его помучил!

Первый вариант я забраковал. Обернул газетой, крест-накрест перевязал шёлковой тесёмкой и спрятал от себя. И уже лет тридцать почему-то боюсь притронуться к своей первой ученической работе, к тем ломким и ржавым листкам, боюсь заглянуть им в обиженные чистые глаза.

Над вторым вариантом романа я работал с пятого мая 1974 года до двадцать седьмого июля 1978 года. А вообще-то я начал писать этот роман осенью 1964 года.

В основу романа положен рассказ старшего брата Григория о том, как он в войну, в свои шесть лет, ездил с мамой на последнее свидание с отцом, чья часть прибыла на передышку и пополнение в Батум. Вскоре после этой встречи отец погиб на фронте.

Из рецензии Ларисы Румарчук:

"Много написано о войне во всех её аспектах: о фронте и тыле, о встречах на фронтовых дорогах близких людей, неузнаваемо преображённых войной. Есть и отдельная тема, тоже широко и талантливо разработанная: дети на войне.

Надо отдать должное автору: он никого не повторяет. Роман "В Батум, к отцу" самостоятелен и в главном, и в частностях. Всё говорит о том, что перед нами не новичок в литературе, человек одарённый, наделённый писательским глазом и слухом…"

ОРЕНБУРГСКИЙ ПЛАТОК ДОРОГА К ПЛАТКУМного-много лет назад мой «Оренбургский платок» стоял уже в очередном номере журнала «Октябрь». Прочитал я вёрстку и затосковал. Разве у меня выплеснулось именно то, что я хотел?

Я забрал «Платок» из журнала.

И уехал болтаться по оренбургским весям.

Я ездил-ходил из села в село. Я просто смотрел, как вяжут пуховницы, и не приставал с разговором о житье-бытье. Он сам неволей выскочит. Мне важней было… Откровенно говоря, я толком не знал, что именно мне нужно было. Но я ясно знал одно: мне не нужно то, что уже было. А была гора очерков. Всё в тех очерках ах да ах, сиропных умилений воз, а душе улыбнуться нечему. Мне хотелось поймать дух радости, что лилась из-под спиц.

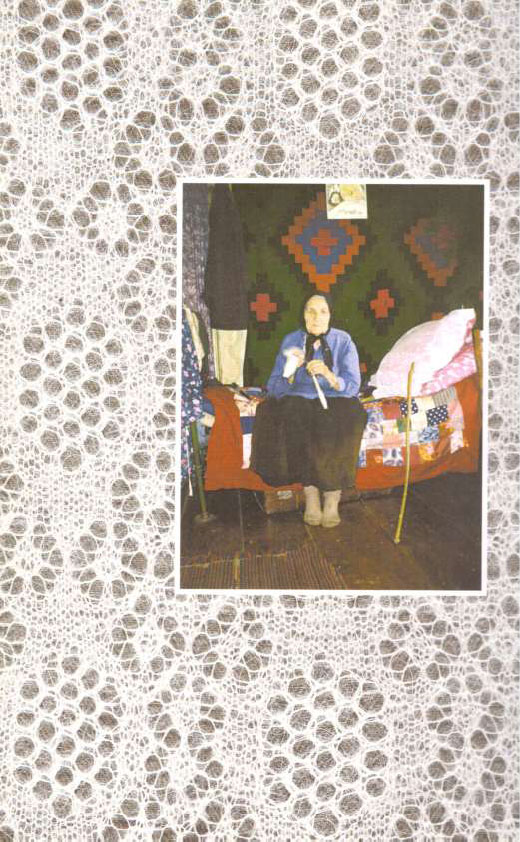

Хороший подарок поднёс-таки мне Божечко в Жёлтом – встречу с Анной Фёдоровной Блиновой. Старенькая. Одна в доме. Как ни люби спицы, но они большие молчуны. Послушать тебя послушают, не откажут. Да в ответ единого словечка не подадут. Лишь поблёскивают себе белыми улыбками и помалкивают.

А тут целый приблудный писарчук наявился!

Мы проговорили день и почти всю ночь. До пяти утра. Я влюбился в свою миленькую Анну Фёдоровну, и после свидания с нею многое во мне стало на свои места.

В частности, я утвердился во мнении, что не нужно бояться писать не только рассказы, но и повести, и романы от имени своих героев. Я даже не могу теперь представить, что бы у меня, у залётного воробейки, и получилось, вяжи я свой «Платочек» от третьего лица. А сочинять от имени Анны Фёдоровны мне было очень интересно. Мы как бы несколько поменялись ролями. Она рассказывала-диктовала мне свою историю, а я лишь слушал и прилежно записывал на машинке. И когда она запиналась, замолкала, я в нетерпении торопил её:

Анна Фёдоровна Блинова. (Село Жёлтое. 1994).

– А дальше? Дальше что?

Я считаю, что рассказ от имени героя убедительней, выигрышней и такому рассказу у меня всегда больше веры.

Об этом своём «открытии» я даже разбежался написать статью в «Литературную газету» под лозунговым названием «Дайте слово Герою!» За статью я, правда, не сел. И слава Богу. Ну чего навяливать кому-то свою волю?

Под конец встречи Анна Фёдоровна хитровато подпихнула мне листок с афоризмом Александра Духновича.

«Безбрачество есть широкая пустыня, в которой заточенный человек блукается, всегда иская что-то, да и того не находит, за чем пряжет».

Я прочитал и спросил, что это за намёк.

– А что тут намекать? Я всё думала, всё убивалась, пока мы говорили… Вам за тридцать, а вы всё один да один. Ну куда это годится? Не будете вы больше один. Без невесты вы от нас не уедете. Тут вот соседка… Хор-роша! Фёдорова Оля.

Уехал я из Оренбургии всё-таки без Оли, но не без Гали.

Всякое похвальное усердие чревато… Нежданно доусердствовался я на платочном фронте до личного счастья.

В скитаниях по милой оренбургской сторонушке познакомился я со своей будущей женой.

Прожили уже тридцать восемь лет.

Лёгкое у Анны у Фёдоровны слово…

Мой заново перепаханный «Оренбургский платок» передали в «Нашем современнике» на рецензию критику Ольге Александровне Авдеевой.

Как-то недели через две шатнулся я в Кусково поразмяться на велосипеде и позвонил ей из телефонной будки.

Спросил, как повесть.

– Прекрасный язык… Прекрасный характер… Ваша Анна Фёдоровна просто как живая! – в радости сказала Ольга Александровна.

– А мы с трупами не работаем! – весело пальнул я.

– У вас получился превосходный собирательный образ оренбургской вязальщицы.

– Именно к этому я и стремился.

«Платок» с колёс влетел в ближайший номер журнала «Наш современник».

«Оренбургский платок» – моя радость и боль. Первый вариант я написал быстро. Да вот потом… Вот уже более сорока лет не могу я отойти от этой радости. Первоначальный вариант «Платка» значительно увеличился. Ведь, пожалуй, не было такого дня, чтоб не вписал я в повесть что-то новое. По слову, по предложению, по абзацу, по главке… И так постоянно долгие годы. Последнюю запись я внёс в книгу в июне 2014 года. А начиналась работа в далёкие семидесятые прошлого века. Повесть постепенно переросла в роман.

Трупно писать о талантливых пуховницах грешно.

«Принято считать, что первой зарубежной выставкой, на которой были представлены оренбургские пуховые платки, явилась Лондонская выставка 1851 года. Это событие получило название Великой выставки промышленных работ всех народов. Она проходила с 1 мая по 15 октября 1851 года в лондонском Гайд-парке. Выставка оказалась необычайно популярной: ее посетило около шести миллионов человек! Это около трети населения Британии того времени. Более того, такой ажиотаж привел к тому, что впоследствии проведение подобных мероприятий стало регулярным и получило название Всемирных выставок (ЭКСПО). Проводятся они до сих пор…

В официальном каталоге выставки 1851 года были обнаружены три (!) платка из Оренбургской губернии. Это представляет интерес в связи с тем, что в российских источниках обычно указывают только на два экспоната. Итак, ими и их авторами, согласно каталогу выставки, были:

№ 198. Казачки из Оренбургской губернии (производители). Спряденный козий пух и шаль из козьего пуха.

№ 282. Жена казака из Оренбургской губернии (производитель). Шаль из белого козьего пуха.

№ 358. Прасковья, Ольга, Мария, Аполлинария и Александра Бондаревские из Оренбургской губернии. Шаль, изготовленная из козьего пуха, и подаренная указанными персонами ее императорскому величеству, императрице России, которая любезно прислала данный платок на выставку.

Автор одного из безымянных платков – Марья Зорина из станицы Верхнеозёрной, о которой написала в своей книге известный оренбургский искусствовед Ирина Бушухина. Авторов другого безымянного экспоната установить не удалось…

Как видим, европейская публика впервые познакомилась с оренбургскими платками в 1851 году на первой Всемирной выставке в Лондоне. Уже тогда платки обратили на себя внимание и были удостоены специальных наград. В 1862 году на второй Всемирной выставке в Лондоне и 1897 году в Чикаго оренбургские платки были отмечены медалями. В 1958 году в Брюсселе платки оренбургских мастериц получили Большую серебряную медаль. Оренбургские пуховые платки экспонировались на Всемирных выставках в Канаде (1967) и Японии (1968), на международных ярмарках в Алжире (1969), Сирии (1975), Греции (1976), Франции (1977), Англии (1979), Австрии (1980), Испании (1981), Индии (1982), Германии (1985) и т. д. Выставки пуховых платков, подготовленные Оренбургским музеем изобразительных искусств, видели во Владимире, Вологде, Подмосковье, Астане, Берлине, Цюрихе, Стокгольме, Риме…»

Известный народный художник России Николай Ерышев собирал материалы для картины «Оренбургский платок» в том же Жёлтом, где и я бывал. Картина удалась. Её приветила сама Третьяковка.

Из книги Ирины Бушухиной«Самый большой платок на 1000 петель размером 3,5 на 3,5 метра в начале 30-х годов XX века связал Ермолай Федоров – дядя известной оренбургской пуховницы Ольги Федоровой. Жил он в селе Желтом и был регентом в церкви – руководил женским хором и сам прекрасно пел. Женщины, глядя на то, как он вяжет, удивлялись, что спицы при этом у него практически не двигаются – такие маленькие петельки делал мастер…»

«Однажды спицы спасли жизнь известному в Желтом вязальщику платков Леонтию Максимову. Он не только сам вязал платки, но и поставлял продукцию желтинских мастериц купцам для продажи. В 30-е годы его за такую деятельность отправили в ссылку. Сохранилась легенда, что Леонтий Максимов связал платок столь необычайной красоты, что Сталин приказал его освободить, удивившись таланту мастера и невесомости ажурного пухового полотна, хранящего тепло. Леонтий вернулся в село и продолжал вязать…»

«Женщины обычно вязали платки уже поздно вечером. Чтобы не уснуть, у мастериц в Желтом есть свои секреты. Сон отогнать помогала погремушка. А делали ее из сухой трахеи гуся, насыпали внутрь пшено или горох, соединяли в кольцо, а на кольцо наматывалась пуховая пряжа. Мастерица вяжет, нитка тянется и заставляет греметь горошины…»

Не первый век льётся по планете слава об оренбургских чудесницах. Вот что писала самая крупная американская газета «Нью-Йорк таймс» ещё в декабре 1897 года:

"Среди тех хороших вещей, что подопечные Санта Клауса, наши мамы, сестры и жены, уже начали готовить к рождественским праздникам, нет ничего более замечательного, чем талантливая работа российских крестьянок.

Есть один маленький уголок, где разместились работы крестьянок из России, в том центре отличных подарков и женской работы, на Женской Выставке, как раз на углу Пятой авеню и Тридцатой улицы… Российский уголок выставки представляет собой независимое хозяйство, управляемое маленькой русской девочкой, старающейся пред; ставить работы своих соотечественников в Америке. Имя этой юной леди – мисс Вера Полякова, но о ней чаще говорят как о "маленькой русской девочке” за ее мягкость и нежный голос…

Недалеко от Москвы есть один городок пуховязальщиц, подъезжая к которому можно услышать шум веретен… Пуховязальщицы живут в Оренбургской провинции, по имени которой и называют платки. Они сделаны из тончайшего пуха коз, выбранного из шерсти. Далее прядется тонкая пряжа, и платок вяжется двумя обычными вязальными спицами. Четыре месяца требуется женщине, чтобы связать 4-ярдовую паутинку. Она настолько мягка и тонка, что сразу три таких паутинки можно пропустить через обручальное кольцо. А чтобы связать палантин длиной 10–12 ярдов и шириной в пол-ярда, нужно работать всю зиму… Эти изделия очень прочны и их можно носить веками.”

(Из статьи "The Russian Lacemakers” газеты "The New York Times” от 12 декабря 1897 года.)В наши дни многие артистки из Штатов уезжают с гастролей по России с тёплыми сувенирами. Так, Мадонне на концерте преподнесли легендарный оренбургский платок ручной работы, белого цвета, с вышитыми цветами. Голливудской актрисе Шон Янг, запомнившейся по роли Айседоры Дункан в сериале «Есенин», посчастливилось получить легендарное изделие от артистической четы Безруковых.

"Чтобы Шон Янг не простудилась, Безруковы подарили ей оренбургский пуховый платок… Шон Янг пошутила, что, видимо, от такого же платка и погибла Айседора Дункан. Но Безруковы ее успокоили и удивили тем, что этот объемный платок проходит сквозь обручальное кольцо”, – писал "Московский комсомолец”.

А Лара Флинн Бойл увезла на свою Родину оренбургское пуховое… пальто! Такой подарок сделала актрисе дизайнер Алиса Толкачева, пишет женский журнал «Клео. ру» и добавляет: "Очевидцы говорили, что Лара, во время фестиваля напоминавшая своей неприступной холодностью Снежную королеву, совершенно растаяла, примерив подарок, мгновенно стала улыбчивой и доброй.”

Оренбургский платок – отличный подарок.

К певице Людмиле Зыкиной, исполнительнице песни "Оренбургский пуховый платок”, оренбуржцы относятся с особой теплотой. Во время концерта в Оренбурге ей преподнесли платок ручной работы. Связала его пуховница Кусжанова.

Перед концертом в Оренбурге, как писала газета "Твой день”, популярная певица Валерия вместе со своим супругом Иосифом Пригожиным купила в фабричном магазине четыре белых палантина для подарков своим французским друзьям: "Буквально на днях я лечу во Францию для записи нового англоязычного альбома, – сказала Валерия. – Думаю, знаменитые платки придутся по вкусу моим заграничным друзьям. Я давно полюбила творение оренбургских пуховязальщиц и могу смело сказать, что их работы могут конкурировать даже с самыми именитыми марками одежды.”

Последний свой юбилей знаменитая Анни Жирардо отмечала в России. Естественно, кинозвезда не осталась без подарка. Как писала "Российская газета”, актриса Наталья Селезнева подарила Жирардо оренбургский пуховый платок: "Русские актеры тесно связаны с Францией. Русские влюблены во французскую культуру. И нет такого русского актера, который бы не сыграл Мольера… Вам тепло в России. Вас согревают русские сердца…”

Извечно прекрасен труд оренбургских мастериц.

13 октября 2013 года в Оренбурге на празднике платка собрались в зале филармонии 669 пуховязальщиц от 6 до 80 лет, чтобы зарегистрировать новый рекорд – самое массовое пуховязание на спицах.

В течение пяти минут все участники непрерывно должны были вязать, ни на что не отвлекаясь.

Пять минут – и рекорд был готов! Он вошёл в книгу рекордов Гиннесса.

«Сохранение многовековых традиций народного искусства – не просто наш долг перед предками. Это абсолютно необходимое условие нормального духовного развития общества».

ПУБЛИКАЦИИ1. Впервые "Оренбургский платок" был опубликован в журнале "Наш современник", № 11 за 1977 год. (Москва).

2. «Песня солнечных спиц». Рассказ. Главы из повести «Оренбургский платок». (Газета «Известия». 1 января 1978 года. Москва).

3. «Оренбургский платок» – на первой программе Всесоюзного радио. Читала артистка Малого театра Софья Фадеева. 29 января 1979 года. Начало в 20 часов. «Платок» часто звучал по Всесоюзному радио на протяжении одиннадцати лет. Насколько известно автору, повесть прозвучала по Всесоюзному радио 21 раз.

4. «Воробьиная месть». Рассказ. Глава из повести. Журнал «Крестьянка» (№ 6 за 1983 год).

5. Первое издание «Оренбургского платка» в сборнике повестей «От чистого сердца». Предисловие В. Я. Курбатова. (Издательство "Молодая гвардия", 1985 год. Тираж сто тысяч экземпляров).

6. «Оренбургский платок» вошёл в первый том Первого собрания сочинений. (Москва, издательство «Новый век». 2001 год.)

7. ЛитРес разместил «Оренбургский платок» в интернете в разделе «Классическая проза». 2008 год.

8. Повесть опубликована с рисунками оренбургских художников во втором томе энциклопедии «Оренбургский пуховый платок». Под редакцией И. В. Бушухиной. Подарочное издание. (Оренбургское книжное издательство. Оренбург. 2009 год).

9. Повесть включена в однотомный сборник автора «Избранное». (Издательство «Рудомино». 2010 год. Москва.)

10. Первое отдельное издание повести. (Издательство «Художественная литература». 2012 год. Москва.) Половину тиража этой книги автор безвозмездно передал в благотворительных целях библиотекам детских домов, школ, техникумов и вузов Оренбуржья.

11. «Во всю голову цветок». Главы из повести на целую полосу опубликовала газета «Сельская жизнь» к 300-летию П. И. Рычкова, «оренбургского Ломоносова». (Газета «Сельская жизнь», 20 октября 2012 года. Москва.)

12. Анатолий Санжаровский. «Оренбургский платок». (Издательство «Вече». Серия «Урал-Батюшка». 2018 год. Москва.)

ПЕРЕВОДЫПроза моя издается и за рубежом в переводах на иностранные языки.

В частности, здесь речь идёт о книге, в которую включены повесть «Оренбургский платок», предисловия Валентина Курбатова «Доброму роду нет переводу» и Ирины Бушухиной «Труды и дни Анны Блиновой», 190 страниц.

Эту книгу первой перевела на иностранный язык болгарка Ганка Константинова. София. Издательство «Haini». 2014 год.

Первые строки повести в переводе на болгарский.

Посвещава се на Виктор Астафиев

1

Всеки своя характер изгражда

През 1884 година страшен пожар изпепели цялото наше Жълтино.

Стана това през лятото. Първата неделя след Света Троица.

Вдигнаха се възрастните, та в гората. Вариха каша, обядваха заедно. Удариха го на живот.

А дечурлигата, които бяха останали в селото, напалиха току под плета огън. И хайде и те да варят каша.

Ала наоколо суша. Вятър. Пък и къщите една до друга – колкото ръка да протегнеш.

Връща се народецът от празника с песни и венци, с клончета шипка и брезови вейки – къщите си да украсят – ама никой своето живелище няма да намери. Всичко изгоряло.

Потъна Жълтино в мъка и печал.

«Оренбургский платок» перевёл на хинди Анил Джанвиджай. Индия. Дели. Издательство «Medha Books» («Книги Меджи»). 2017.

И НА КОЗ ЧЕСТЬ ПАЛА

Бронзовая «Оренбургская коза» установлена в областном городе Оренбурге.

Скульптор Иван Николаевич Ульянов.

Скульптура находится в парке «Оренбургский пуховый платок» на улице Переселенцев, 1/1.

ЧТО ДЕВУШКА НЕ ЗНАЕТ, ТО ЕЁ И КРАСИТПрозаик Вячеслав Пьецух:

"Небольшая Ваша повесть – это в высшей степени серьёзное и интересное литературное произведение. Ваша повесть сама по себе заслуживает всяческого одобрения".

Новая редакция повести опубликована во всероссийском литературно-художественном журнале писателей «Гостиный дворъ» (№ 3 (7) за 2018 год).

В конце публикации были и такие строки.

В сентябре этого года исполняется 80 лет автору известного романа «Оренбургский платок» Анатолию Санжаровскому. Редакция журнала «Гостиный Дворъ» поздравляет Анатолия Никифоровича с юбилеем и желает ему хорошего здоровья и новых творческих удач!

ПЕШКОМ ЧЕРЕЗ БАЙКАЛВ этом романе, который первоначально назывался «Честная работа, или Пешком через Байкал», использован классический завет отечественной литературы о «драматической простоте сюжета».

Строители Байкало-амурской магистрали часто по выходным дням совершали оздоровительные лыжные прогулочные переходы через Байкал. Вот об одном из таких обычных туристских переходов бамовцев и поручил мне написать репортаж один московский журнал.

Прилетаю я в Иркутск и только тут до меня доходит, что переход-то лыжный, а я вырос на юге, лыжи видел только в кино. К тому же ещё в юности, играя в футбол, сильно вывихнул в колене левую ногу.

Что делать? Все на лыжах, а ты один беги следом без лыж сорок пять километров по байкальскому льду?

Конечно, можно не идти в поход со всеми, а на машине встретить участников перехода уже на берегу, расспросить о впечатлениях и вся недолга, материал на репортажишко наскребу!

Но у меня своя мера отношения к делу: писать репортаж только о том, что лично видел, в чем лично участвовал. И я рискнул, отважился на переход. Кинулся, как в омут.

С вывихнутой ногой я, сорокалетик, перебежал Байкал без лыж в то время как все молодые здоровилы шли на лыжах. И я пришёл в Листвянку вместе с ними!

Естественно, в романе я не мог не писать о том, что видел, что слышал на Байкале. Но этот роман скорее не столько обо мне, сколько о всех безымянных порядочных журналистах, литераторах.

В простой сюжет втиснут кусок честной жизни, может быть, самый лучший кусок, которым герой может втайне гордиться. Ведь он далеко не мальчик, ему за сорок и суметь взять верх над собой в этом жестоком поединке на ледяном Байкале – это что-то да значит. Есть ещё в пороховнице порох! Эта победа над собой вселяет веру в себя, подвигает к отваге браться за дела, ранее казавшиеся неподъёмными, неприступными.

И в наши уютные, тихие дни в жизни каждого встают свои ледяные Байкалы, встают рубиконы, и всяк по-своему их переходит, а иной и трусит переходить. Нынче слабый, разболтанный человек гибнет от сытости и лени. Человек перестал двигаться. Это большая беда. Вышел из квартиры – лифт. Из лифта вышел – не свой автомобиль под окном, так автобус, метро. В отпуск он спит на южных пляжах, к двадцати пяти годам у него пузо с пивную кадку, подбородок в пять накатов.

Здоровье отдельно взятого человека – это в конце концов и здоровье страны в целом.

Мало указать пальчиком на порок. Его и без меня все знают. Вот как заставить человека двигаться?

И если я своим романом подниму хоть одного лежебоку и выведу его в погожий воскресный день пройти хоть два километра по зимнему лесу, заставлю его задуматься о его здоровье, о закалке, я буду считать, что роман сложил не зря.

Но этот роман не только о переходе через Байкал. Этот роман ещё и развенчание мифа о журналистах. В книгах, в кино нынче журналист – обаятельный проходимец, которому можно всё, который всё может. Это ложь. В жизни журналисты разные. Много среди них болезненно порядочных, непьющих, честных перед каждой своей запятой.

Какой-нибудь дилетантишка, ратующий за трупную гладкопись, задёргает носом, дескать, многовато в романе местных слов. Пускай дергает. Это его право, да и нос его, но я пишу не для него, ни одним тугим народным словцом, услышанным на байкальской земле, я не поступлюсь. И в книгах люди обязаны говорить так, чтоб было возможно ясно отличить, что это говорит сибиряк, а это говорит воронежец. В работе у меня един судья, един Бог – великий Владимир Даль, мудро сказавший:

"Народные слова наши прямо могут переноситься в письменный язык, никогда не оскорбляя его грубою противу себя ошибкою, а напротив, всегда направляя его в природную свою колею, из которой он соскочил у нас, как паровоз с рельсов".

Да, писательский паровоз соскочил с рельсов и его надо вернуть на его рельсы, чтобы он мог идти дальше. Пока же он пыхтит, пробуксовывая на месте и выбрасывая тонны никому непотребной литературной мертвечины.

Надо писать на том прекрасном, добротворном языке, на каком говорит твой народ, а не на эсперанто, ибо, по Далю, "коль скоро мы начинаем ловить себя врасплох на том, что мыслим не на своем, а на чужом языке, то мы уже поплатились за языки дорого: если мы не пишем, а только переводим, мы, конечно, никакого подлинника произвести не в силах и начинаем духовно пошлеть. Отстав от одного берега и не пристав к другому, мы и остаемся межеумками".