Полная версия

Китай под семью печатями

Что заставило Нину Афанасьевну остаться в Китае? Да ещё и со старенькой мамой. Большинство русских эмигрантов в те самые шестидесятые уже жили не тужили в СССР; этнических россиян стали пускать на историческую родину в 1954 году. Кто-то из богатых и искушённых отбыли в Австралию, в США или в Южную Америку – это тоже тысячи бывшего нашего народу.

К середине шестидесятых, к грядущей «культурной революции», из Харбина не съехали, по разным свидетельствам, то ли несколько десятков россиян, то ли под тысячу. Оставшиеся русские в глазах китайского населения – люди второго сорта. Не устроиться на работу. От китайцев – насмешки и издёвки.

Профессор Ли Лян, представившийся Андреем, не говорит по-русски, но знает содержание всей своей огромной коллекции писем, которые на русском языке. Переписка между эмигрантами, письма в эмигрантские фонды, заявления и жалобы в адрес китайских властей, как в случае с Ниной Давиденко.

Одна из комнат в городской квартире Ли Ляна забита экспонатами – письмами как таковыми в оригиналах, а ещё – подшивками эмигрантских газет и всем таким прочим. Очень многие материалы оцифрованы. Чтобы в ту бездну окунуться, нужны полгода, а не пару часов, которые у меня на визит к профессору.

Профессор Ли Лян был даже чуток разочарован, что я уткнулся только в один «экспонат» и ни на что другое не смотрю.

И я его действительно достаю вопросами только про Давиденко. Почему в 1954–55 годах она не уехала из Харбина? Тяжело уезжать с мамой, которой шёл восьмой десяток? Ли Лян пожимает плечами: то ли утвердительно, то ли с сомнением.

Другие причины не уезжать в СССР. Может быть, японское подданство? Профессор машет рукой: нет, к семье Давиденко это не относится. Или опасность преследований в СССР? Это может быть, ведь Давиденко – не простолюдины. Тогда – потеря собственности в случае отъезда? Главбух была состоятельной дамой? В жалобах есть намёки на то, что мать и дочь Давиденко несут потери на сдаче в аренду принадлежащего им жилья.

Кстати, в самом деле, а что это за «принадлежащее ИМ жильё». Им – это семье Давиденко? Но ведь в Китае уже социализм: «Всё вокруг народное, всё вокруг моё». Какая частная собственность? Или Мао Цзэдун такое допускал? И чтобы лучше понять, почему именно так трагично сложилась судьба бухгалтера универмага «Чурин» Нины Давиденко, я запросил в электронном читальном зале Хабаровского архива дело её отца – русского эмигранта Афанасия Фёдоровича Давиденко, коммерсанта, владельца магазина и домовладельца. К тому времени, когда пятидесятидвухлетняя Нина Афанасьевна писала жалобы в какой-то китайский «обком», её отец уже умер.

Эмигранты в анкетах и доносах

Ушлая Ушвей и тёртый Давиденко

Афанасий Давиденко – выходец из города Хорол Полтавской губернии, он 1880 года рождения. Отец его был коммерсантом, сам Афанасий, закончив два класса городского училища (куда больше-то?!), стал помогать отцу в торговле. В 1900 году в том же Хороле женился, и через пять лет с супругой Меланией Мироновной уехали на КВЖД, на станцию Ханьдаохэцзы, где предприимчивый молодой человек стал смотрителем зданий, принадлежащих железной дороге.

Наверное, «хлебная» должность.

Её не поменял и при переезде в столицу русской эмиграции – стал смотрителем зданий КВЖД уже в самом Харбине. На том посту проработал с 1909 года по 1925-й. Может, и разбогател?

Уволился с КВЖД, занялся коммерцией. Имел своё дело и в Харбине, и в Дайрене. Заработал денег. В 1936-м приобрёл многоквартирный дом на улице Кавказской – угол с Новогородней. Это самый престижный район города – Пристань. Рядом наицентральнейшие улицы – Китайская (это «харбинский Арбат»), Биржевая, Коммерческая. Собственный дом – не для того, чтобы жить самому. Квартиры в этом большом доме сдавал внаём.

С этим домом на улице Кавказской пришлось расстаться. Как он сам написал в анкете за май 1943 года, «выдавая старшую дочь Марию за Соколова, продал дом на Кавказской». Требовалось приданое, вот и продал. У многодетного Афанасия было вообще-то три дочки (кроме двух сыновей), старшую он выдал замуж, а погодки – средняя Нина и младшая Лидия так и оставались девицами. И в тридцать лет девицы, а Нина писала свои письма в пятьдесят два, так и не выйдя ни разу замуж.

Вот такая проблема была у Афанасия Фёдоровича – выдать дочерей. Возможно, сами девушки были уж очень разборчивыми, привыкли к комфорту. Ведь в квартире у отца с матерью на улице Пекарной, 73 было (цитирую анкету): «пять комнат, кухня и удобства». Немногие таким хвастались. Бедные женихи нам не подходили. А богатые не сильно заглядывались.

Злые языки говорят, что комиссионер Николай Соколов решил жениться на уже взрослой Марии Давиденко после того, как её отец стал всем рассказывать, что его дочери обеспечены приданым. Далее – выдержка из докладной с грифом «секретно», написанной агентом БРЭМ под шифром Х-255:

«После свадьбы Соколов настойчиво потребовал, чтобы обещанное с невестой приданое было обеспечено. В то время у Афанасия Фёдоровича Давиденко нашёлся хороший покупатель на его дом на Кавказской – богатый китаец Тян-Чин. После продажи дома отец и выделил часть вырученных денег замужней дочери. Как говорят, Н. И. Соколов – большой материалист. Очень эгоистичный человек, большого о себе мнения. Старается показать, что он богатый человек. Всё в доме у него очень чопорно, неестественно. И многие подруги жены по гимназии просто перестали бывать у Соколовых».

Может быть, незамужние сёстры не очень-то и завидовали вышедшей замуж Марии. Наверное, Николай Иннокентьевич Соколов не был совсем уж приятным человеком. Комиссионер – это что у него была за профессия? Типа посредника между продавцом и покупателем или между заказчиком и исполнителем. В нашем случае – ловчила. Такой смешной пример: некий Жан Гурме, служащий международной компании по производству жатвенных машин, заказал через Соколова известному харбинскому художнику Любуне рисунок, чтобы присовокупить его к своему подарку, который он отправлял не кому-нибудь, а самому что ни на есть президенту Польши.

Заказал, повторюсь, через комиссионера Николая Соколова и расплачивался через него же. Потом случайно выяснилось, что Соколов передал художнику лишь четвёртую часть денег, полученных от заказчика – от Гурме, а всё остальное оставил себе, такому хорошему.

В адрес Соколова в архивных материалах БРЭМ есть и такое обвинение: в 1927 году дал владельцу типографии Шипотминовскому в долг 1000 рублей (тогда на КВЖД ещё были в ходу царские рубли), но под такой грабительский процент, что через год затребовал от должника 2490 царских рублей. И забрал в качестве погашения кредита эту типографию.

Но хватит о Соколове. Нас больше волнует, почему так сложилось, что Нина Афанасьевна Давиденко и её мама Мелания Мироновна не выехали в 1954-м и 1955-м из Китая в СССР.

Чтобы строить догадки, вернёмся к Афанасию Фёдоровичу Давиденко, отцу Нины. После вынужденной продажи доходного дома на Кавказской (зять вытребовал приданое) Давиденко-старший купил ещё один многоквартирный дом. С ещё более выгодным расположением – улица Артиллерийская, 77, на пересечении с Пекарной. Это как раз тот дом, из которого через десять лет, уже при Мао Цзэдуне, писала свои горестные жалобы шестидесятилетняя Нина Давиденко.

В марте 1940-го Афанасий Давиденко передал этот дом в аренду на три года предпринимательнице Ушвей Лидии Степановне. А она открыла в арендованном доме отель под названием «Дайрен». Номера в отеле сдавались как постоянным жильцам, в основном это были японцы, так и посуточно. Увы, посуточными гостями иногда оказывались люди с уголовным прошлым или женщины лёгкого поведения.

И когда договор аренды истёк, Давиденко решил его не пролонгировать. Но оказалось, что ушлая Ушвей уже начала передавать помещения в субаренду третьим лицам, чтобы самой уехать на жительство в Пекин. И всё это без ведома домовладельца – Афанасия Давиденко. И против Лидии Ушвей возбудили, цитирую, «официальное юридическое дело в Примирительной Камере Харбинского Участкового суда». Что это за «Примирительная Камера», и почему именно «камера», я не знаю. Или что-то вроде арбитража? Главное – дом вернулся владельцу, а существование в нём отеля «Дайрен» суд посчитал нежелательным.

Вот ещё один документ, процитировать полностью. Это так называемый специальный опрос.

Такие опросы с пристрастием в ходу у БРЭМ. Вот и агент БРЭМ, подписавшийся как НФН, в июне 1942 года пригласил на беседу главу семейства Давиденко. Кавычки открываются:

«Давиденко Афанасий Фёдорович, эмигрант. Домовладелец.

Имеет предприятие по частям автомашин.

Пришёл вместе с сыном [Владимиром, 31 год].

На вопросы отвечал больше сын. Сын очень много говорит, всё время ссылается на свои большие знакомства с жандармерией. Что по отношению к нему многие из местных чинов различных учреждений пытались заниматься вымогательством, но он каждый раз имел защиту от жандармерии, и при нём этих вымогателей избивали. При нём был даже избит жандармами начальник экономической полиции. По словам Владимира Афанасьевича Давиденко, у него с отцом много врагов из-за того, что они не хотят давать [взятки] всякому встречному и поперечному. Но никакие наветы семье Давиденко не страшны. Отец в настоящее время совершенно отошёл от всех дел, передав всё управление сыну».

Всем доносам донос! Классика жанра!

Итак, отец Нины Афанасьевны к 1943 году – домовладелец.

У него также есть и магазин покрышек и авточастей «Данлоп». Шины Dunlop – они японского производства.

Реклама в «Харбинском времени» за 11 февраля 1940 года. Красивые рамочки. В них:

Может быть, «Хва-мо-кун-сы» – это в переводе как раз и есть «покрышки и авточасти»? Или это название компании Афанасия Фёдоровича – юридического лица, которое и открыло магазин? Да не где-нибудь на отшибе, а в самом центре Пристани, на Коммерческой, 24.

Семейная история

Старший братик из приюта

Шестилетний Шура и трёхлетний Вова нетерпеливо перетаптывались у домика на Зелёном Базаре и всё смотрели и смотрели конец их 8-й улочки. Потом Шура забежал в двери, глянул на ходики с гирькой, цепочкой и маятником, покумекал, на всякий случай уточнил у мамы, которая хлопотала у плиты с чем-то вкусным, и выскочил на улицу к Володьке:

– Осталось три минутки, – сообщил он младшему брату, взял его ладошку и стал загибать на ней пальчики: – Видишь, одна минута, две, три… Через три минуты Мишуха и прибежит.

Вова, довольный, закивал головой, растопырив три пальчика. Он учится считать. И ждёт старшего брата. А тот уже со всех ног мчит по Садовой и вот-вот свернёт к их Зелёному Базару. Ведь сегодня воскресенье со всеми вытекающими радостями…

Да, воскресенье. Ура, опять воскресное утро! В приютской столовой все ребята довольные до небес, ведь только по воскресеньям дают на завтрак такие пахучие блинчики с маслом и вареньем. А наш двенадцатилетний Миша, наверное, сияет ярче всех. Ест, а у самого рот до ушей, хоть завязочки пришей. Заходит воспитатель, оглядывает столы, все мальчики воспитанно орудуют вилками и ножами, хотя блины можно руками; сахарницы и горячий чай в кружках, всё в порядке. Останавливает взгляд на Мише, тоже начинает улыбаться.

Воспитатель называет себя выхователем, он откуда-то с западных российских губерний, где говорят такими редкими словами. Имя у него вообще удивительное – Венцеслав. Воспитатель воскресными утрами Мише всегда нужен. Ведь Миша ровно в девять побежит на воскресную побывку к маме, тётям и к братишкам, но лишь после того, как пан Венцеслав отметит в специальной карточке, что «ушёл воспитанник Миша Усачёв в 9.00 такого-то числа». А мама в этой карточке напишет время Мишиного прихода домой и ухода из дому; вернуться надо к шести вечера.

Миша управился с завтраком, собрал рюкзачок, уложил туда коробочку с мармеладками, леденцами и яблоком. Эти вкуснятины давали на неделе, а Миша сам съедать не стал, а припас как гостинцы маме и младшим братьям.

И теперь смотрел на часы, которые над комнатой воспитателя. Без пяти девять. Маятник туда-сюда. Четыре минуты.

Пан Венцеслав вышел в коридор, где его ждали, и кивнул головой. И на улицу выбежали вместе с Мишей ещё шестеро ребят. Все те из приютских, которые не круглые сироты.

Это не детский дом. Приют для Миши, у которого нет папы, а есть одна мама, был, по сути, полуинтернатом, шестидневным пансионом. Конечно, строжайший распорядок. Отбой, сон в комнатах на восьмерых, подъём, утренняя зарядка, учёба, домашние уроки, занятия спортом. Всё расписано по минутам. Чуть ли не строем ходили на Старохарбинскую улицу в гимназию. Все по привычке называли её Хорватовской гимназией, в честь самого знаменитого начальника КВЖД Дмитрия Леонидовича Хорвата, но официально её в 1925 году переименовали в Первую Железнодорожную гимназию, а педагоги остались те же – хорошие.

Да, на воскресенье Мише разрешали с девяти утра до шести вечера убегать из приюта к маме Прасковье, чтобы послушать её воспитательные беседы, побаловаться-посмеяться с сестрой и братишками. Ждали его или на Бульварном, или ещё чаще – в домике на Зелёном Базаре, который принадлежал их двоюродной бабушке Анастасии Константиновне Панфиловой. Там жил под её присмотром средний из братишек – Шура. Анастасия взяла его под свою опёку и свой прокорм. И по воскресеньям они все ждали Мишуху на Зелёном Базаре.

А Шура и Вова – те вообще спозаранку стояли на улице в ожидании старшего (ого-го, ему уже двенадцать лет!) брата.

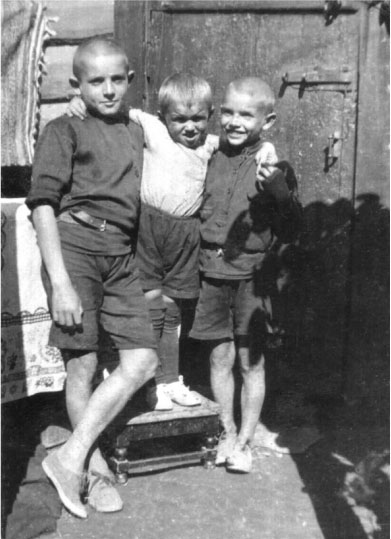

И он ровно в 9.15 и прибегал. Всегда стриженный под ноль, как и все приютские, ведь того требовала казарменная гигиена. Рубашка без пуговиц навыпуск, подпоясанная ремнём. Сильный старший брат.

А в этот раз у тёти Татьяны, маминой сестры, оказалась фотографическая камера, которую она попросила на день у кого-то из знакомых в своей портняжной мастерской. Она выстроила Мишу и его братиков у входа в дом, посмотрела со стороны, наклоняя голову то вправо, то влево. Что-то её не устроило, и она сбегала в дом за низенькой банкеткой, на которую водрузила трёхлетнего Вову. Так лучше! Потом прицелилась, подвигала у камеры «гармошку», сказала: «Внимание!» И тут же: «Готово, молодцы!»

На снимке (слева направо):

Миша, Вова, Шура, все Усачёвы.

Фото тёти Тани Толстиковой

Носились втроём по Зелёному Базару. Это не рынок, а район Харбина, достаточно бедненький. Домики небольшие, деревянные, и крошечные огороды с колодцем посерёдке. Деревенька посреди респектабельного города. Для улочек названий выдумывать не стали, присвоили им номера от улицы первой и до семнадцатой.

У бабушки Насти была улица восьмая, а дом № 27.

А напротив, в доме 34-м, жила очень интересная дама, которая всех соседей просила обращаться к ней по имени-отчеству как к Марии Семёновне. Не сердилась, если её называли госпожой Мироновой. Вообще-то, когда в двадцатых они все строили дома на Зелёном Базаре, она звалась Михайловой. А Миронова – это не фамилия по мужу, которого у неё не было; сына Севу она растила одна. Миронова – этой литературный псевдоним. Вот так! Соседка называла себя писательницей.

Как и подобает литераторше и персоне из какого-то там дамского кружка, она держалась среди простецких соседок как пава. Мадам. По 8-й улице ходила с гордо поднятой головой, неприступная, строгая к соседям, которых одаривала скупыми приветствиями. Её сын Сев и наш Миша часто играли вместе.

В одно из воскресений Сева позвал Мишу и его братишек к себе домой поиграть в лото, но красивая госпожа писательница с отсутствующим взглядом молча показала им ладонью на дверь. Она как раз сидела в роговых очках за пишущей машинкой.

– Печатает шедевру, – без тени иронии шепнул Мише огорчённый Сева и, посмотрев в небо, добавил что-то ещё более непонятное и многозначительное из маминого лексикона. – Витает в эмпиреях, все писатели так делают.

Миша пожал плечами. У него мама Прасковья тоже любит писать. Она вот всегда сама надписывает фотографические карточки. Например, в то воскресенье Клава брала с собой камеру в их общую прогулку на Сунгари, картинно рассаживала всех у воды, а мама Прасковья потом аккуратно вывела на обороте карточки: «СНЕМАЛЕСЯ НАСУНГОРЕ». Всего-то семь ошибок в двух словах. Да, «Снимались на Сунгари», так и есть.

Чтобы не мешать эмпиреям Севиной мамы Марии Семёновны, ребята выбежали из дома и вместо лото стали играть в ножички. А потом принялись подтягиваться на самодельном турнике на счёт: кто больше. Побеждал всегда Миша, чему его братишки Шура и Вова очень радовались. Вовочка заодно учился считать, загибал пальцы на ладошках: один раз Миша подтянулся, два, три… Но рук не хватало, и он сбивался, будущий математик.

Потом Миша изображал, какие удары бывают в боксе. Он стоял рядышком с Севой, прятал голову в своих кулаках, прыгал влево и вправо, ударял в воздух и говорил, что вот это хук в грудь, а вот это удар в голову; при этом Миша повторял слова приютского тренера, что в живот бить бесчестно.

В приюте много спортивных секций, и, помимо бокса, Миша всерьёз занимался спортивной гимнастикой и пинг-понгом. И откуда у него, такого худенького, силёнки на всё брались? Кормили в приюте скуповато, по средствам, но хватало. На завтрак каша из гаоляна или чумизы, заправленная всякий день недели по-разному – то на молоке, а то с перчинкой, или в одно утро сладкая с вареньем, а назавтра солёненькая. В обед давали овощные супы и попеременке то рыбу, то мясных котлет. Овощи на ужин. В субботу рис. Утром в воскресенье – те самые блины с маслом.

Да, ещё обязательно к завтраку – чёрный хлеб с рыбьим жиром… Каждое утро.

Воскресенье протекало бурно и стремглав заканчивалось.

Всей семьёй шли к приюту. У ворот семью встречал выхователь пан Венцеслав, почтительно раскланивался с Прасковьей и Татьяной, трепал вихры у мальчишек, а у Миши забирал карточку с маминой росписью и напоминал ему о завтрашних уроках, чтобы тот посидел ещё над учебниками. Доброжелательный и строгий Венцеслав.

Через сколько-то лет Миша станет шофёром и однажды загонит машину на яму в гараже к автомеханику, новенькому и совсем молоденькому, который представится:

– Меня зовут Мечислав.

Михаил подивится его имени и скажет, что воспитателя у него в приюте звали так же красиво – Венцеслав, он чех по национальности, а отчеством он – Янович.

Мечислав тогда засмеётся:

– Да я ведь тоже Янович. Только я не чех, а поляк.

Судьба эмигрантов

Бойня в Хайларе: кто на КВЖД хозяин?

Интересно, что Мечислав Реутт один из братьев останется Яновичем, по крайней мере, живучи в Китае. Станислав во всех анкетах и автобиографиях строго и однозначно называл себя Ивановичем, как и средний брат Бронислав. Аделия – она в каких-то бумагах Яновна, а в других Ивановна. Один только настырный Мечислав всё Янович да Янович.

Папа у них у всех один, только до поры до времени его звали Ян, а в 1924 году он вдруг превратился в Ивана. Так по паспорту, который он в том году получил в консульстве СССР на станции Маньчжурия. Стал советским подданным, чтобы не переживать по поводу работы – уволят или не уволят.

Раньше ведь жили себе и не тужили, оставаясь гражданами Российской Империи, хоть её уже и в помине не существовало. Но к 1924-му новые московские правители и китайцы, поначалу переругавшись, но после всё же поладили меж собою и решили, что отныне на КВЖД могут работать только китайцы и граждане СССР. Именно граждане, а не какие-то там бывшие российские подданные. То есть все двадцать или тридцать тысяч русского персонала, сколько их там, должны были переоформить своё гражданство, а если ты какой-нибудь принципиальный белогвардеец или тебе просто лень подавать на советский паспорт, то на здоровье – тебя уволят с КВЖД без выплаты заштатного пособия и лишат служебного жилья.

Вот и проводник вагонов Реутт в 1924-м получил от консула в Маньчжурии паспорт гражданина СССР. Чтобы сохранить работу. Да, в паспорте он уже не Ян, а Иван (но мы его продолжим называть польским именем), хоть и записан был поначалу как поляк. Подданной СССР стала и Анна, которая пишет: «Паспорт СССР имела из-за службы мужа на дороге и, кроме того, хотела поехать в СССР повидаться с родными».

Так же дружно записались в советское гражданство все из их большой семьи: Адам Адамович Реутт с женой Франциской Юлиановной и супруги Яцевичи – Иван Викентьевич с Аделией Юлиановной. В паспорта отцов впишут детей – тоже как советских подданных. Вроде бы всё в порядке. Ан нет! Потом уже, во второй половине тридцатых, и родители, и дети – все они завалят консульства СССР с требованием не считать их советскими гражданами, ведь японцы как новые хозяева КВЖД и всей Маньчжурии не приветствовали, мягко говоря, ничего советского.

Но это всё не так страшно.

Поистине драматические испытания ждали Реутт и Яцевичей летом и осенью 1929 года, когда станции Маньчжурия и Хайлар стали центром военного конфликта между совладельцами КВЖД. Вооружённое противостояние охватило всю магистраль.

А тут что за беда такая? Да просто китайские власти вдруг решили, что КВЖД принадлежит только им – целиком и стопроцентно, что «понаехавшие» советские тут лишние. И они сместили нашего генерального управляющего дорогой, взамен которого поставили своего китайца, а заодно подвели китайские войска к границе с Советским Союзом – к приграничной станции Маньчжурия, откуда ждали наступления Красной Армии.

Анна Иосифовна, у которой анкеты более точны и подробны, чем у строгого главы семейства, пишет: «В 1929 году муж в конфликт не уволился. Как наказание за то, что он не уволился во время военного конфликта с китайцами, муж в 1931 году был переведён простым рабочим на станцию Харбин Центральная».

О чём речь? Почему Ян Реутт выбирал между «уволиться» и «не уволиться»? И что за наказание?

А всё дело в том, что на захват дороги китайцами очень многие работники КВЖД ответили самоувольнением из принципа: «Китайцы отобрали у нас дорогу, и на них мы работать не собираемся». Дорога встала. Забастовали тысячи полторы возмущённых русских железнодорожников. Многих протестующих китайцы выгоняли из служебных квартир, а кого-то арестовывали и отправляли в концлагерь Сумбей, где держали в деревянных чумных бараках без пола, так что спали заключённые в грязи на голой земле. Людей пытали, калечили, они сходили с ума от неимоверных зверств. Многих казнили изуверским способом – отрубали головы. Всё серьёзно!

И тут – три непохожие истории. По очереди.

История первая. Ян Реутт на самоувольнение не пошел. Куда увольняться? Одно дело, когда протестуют холостые, а ведь у Яна четверо детей, младшему Мечиславу – всего пять лет. Из анкеты Яна Юлиановича: «Имея большую семью, я должен был служить на дороге, а не увольняться». Нельзя испытывать судьбу. Когда ближе к зиме 1929-го Советский Союз вернул свои пятидесятипроцентные права на владение дорогой, то провёл чистку советского персонала КВЖД. Тех, кто летом добровольно уволился, всячески поощрили, вернули им жильё.

И наоборот – подозрительными посчитали тех, кто оставался работать и при китайцах. Вот и Яна Реутт в 1931-м выпроводили со станции Маньчжурия и понизили из проводников в рядового рабочего. Что не стало трагедией, ведь: а) «прогнали» не в Тмутаракань, а совсем наоборот – на станцию Харбин Центральную; б) назначенные ему 80 фэн подённой оплаты на дороге не валяются, для начала тридцатых не так уж плохо.

История вторая, она про Адама Адамовича Реутт, поступившего по-своему. Он, в отличие от зятя, в 1929-м не пожелал служить китайцам и со своей должности осмотрщика вагонов на станции Куаньченцзы демонстративно уволился. Самоуволился, как это тогда называлось. Китайцы немедля включили Адама в список забастовщиков, подлежащих «изоляции», но не успели арестовать, вроде бы так. Обошлось. Но на всякий случай он жену Франциску и младшую, двухлетнюю, дочку Марию отправил за три перегона на станцию Яомынь, где училась в советской гимназии и жила в интернате их тринадцатилетняя дочка Янина. Рисковал? Несомненно. Но, быть может, рисковал как раз ради учёбы Янины в советской гимназии, откуда её могли прогнать.

Тем более, что именно в этой гимназии осенью вынужденно и неожиданно оказалась и двоюродная сестра Янины – Регина, дочка Аделаиды Юлиановны и Ивана Викентьевича Яцевичей.

Это третья история – история Яцевичей. Вот как об этом рассказывает Регина, коротко и ёмко:

«В 1927 году мама Аделаида и папа Иван Викентьевич отправили меня учиться в Цицикар, в железнодорожную гимназию. Во время советско-китайского конфликта на КВЖД в 1929 году мне нельзя было учиться в Цицикаре, и я вернулась к родителям на станцию Чжалайнор. 17 ноября советские войска заняли Чжалайнор, и отца и мать, как советских подданных, вывезли со всеми ж/д служащими в Читу. А я успела уехать на станцию Куаньченцзы к тётке и поступила в советскую гимназию на станции Яомынь, которую и окончила. В 1932 году отец и мать вернулись в Маньчжурию нелегально. Они шли в феврале из Приморья сопками через Уссури до китайской деревни, оттуда приехали ко мне в Харбин, где я уже училась в Харбинской зубоврачебной школе Фон-Арнольд. Отец выхлопотал себе пенсию в 1933 году и нигде не служил».