Полная версия

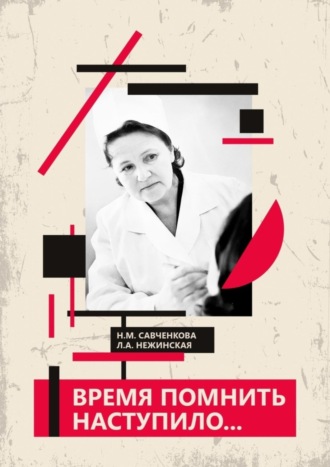

Время помнить наступило…

Улица Станиславского. Новосибирск. 1950-е гг.

Недалеко располагался заводской Дом культуры им. Клары Цеткин, в стенах которого действовали полтора десятка различных кружков по интересам и свой собственный театр – его актерами были рабочие и служащие предприятия. Играли они настолько профессионально, что собирали залы не только своего Дома культуры, но и несколько раз выезжали с гастролями на театральные подмостки столицы. С 1959 года главным режиссером народного театра стал Семен Семенович Иоаниди – заслуженный деятель искусств РСФСР, известный в театральной среде человек.

Водонапорная башня. На заднем плане стройка

на улице К. Маркса. Новосибирск. 1960-е гг.

Так что мы оказались в самом центре Кировского района.

Первое, о чем я поинтересовалась по приезду, – есть ли в этом городе настоящий большой театр? Оказалось, что есть и даже не один: уникальный по своей красоте и архитектуре театр оперы и балета, драматический театр «Красный факел», театр кукол, юного зрителя (ТЮЗ), а также филармония. Мы с мужем старались хотя бы один раз в неделю обязательно делать культурный выход в оперный театр или в филармонию. На этот случай я носила с собой в дамской сумочке сменную обувь, чтобы в фойе театра переобуваться в туфельки. Даже в легкую дождливую погоду дороги размывало так, что перейти их можно было только в резиновых сапогах, – асфальтовое покрытие на дорогах появилось значительно позже. В воскресенье у нас был обязательный семейный выход в кинотеатр «Металлист». Виктор покупал билеты сразу на двойной сеанс, чтобы успеть посмотреть разные фильмы в разных залах. В общем, культурная жизнь на новом месте была очень насыщенной, нисколько в этом смысле не уступая московской. Совсем скоро у нас появилось много знакомых, семейных пар – это были все молодые специалисты – работники завода, приехавшие по распределению, наши ровесники.

«Металлист» – первый кинотеатр звукового кино в городе. 1960-е гг.

Следует сказать, что Новосибирск разделен рекой Обь на две части: бо́льшую Правобережную, на тот период времени с шестью жилыми районами, в одном из которых расположены административные и культурные учреждения, и меньшую Левобережную с индустриальным Кировским районом. Меня поразило, что в таком большом городе не было автомобильного моста через реку и, для того чтобы перебраться с одного берега на другой, существовала «передача» – так назывался вид транспорта на поездах пригородного сообщения, т. е. пассажиров передавали.

Когда-то в начале XVIII века здесь, на левом берегу Оби, было основано первое русское поселение – деревня Кривощеково, которая являлась центром торговли между телеутами и русскими, а еще через 100 лет – крупным волостным центром Чаусского острога. Значение ее упало в связи с обустройством в 1893 году Транссибирской магистрали, когда вблизи Кривощеково развернулись работы по строительству первого железнодорожного моста через реку Обь. Часть населяющих ее жителей, вместе с Никольской церковью и зданием волостного правления, переселились в деревню Бугры, другая – на правый берег в устье реки Каменки, но еще долгое время местные жители называли левобережье Оби не иначе как Кривощеково. Так говорили, когда ехали на левый берег, и «поедем в город» – собираясь ехать на правый. Более того, до строительства в 1955 году первого автомобильного моста через реку Обь, на противоположных берегах одной реки существовала разница во времени, различный часовой пояс. Так, на левом берегу она составляла три часа с Москвой, а на правом – четыре.

Осень 1953 года. Сухая и теплая, почти без дождей. В городских скверах перекликались буйством красок деревья и кустарники, освещенные щедрыми лучами солнца и подернутые первой паутиной. На улицах города, в овощных лотках, бойко шла торговля заморскими фруктами: яблоками, абрикосами, виноградом – говорили, что все это привозили из Китая. На «передаче» ехали женщины с большими корзинами, доверху наполненными помидорами, ягодами, зеленью и другими выращенными на своих участках дарами природы. Я тогда подивилась богатому местному урожаю в условиях холодного климата. С первых дней незнакомый сибирский город встретил меня приветливо и гостеприимно.

6. Новая жизнь

Почти сразу я занялась своим трудоустройством. Городской отдел здравоохранения находился в Центральном районе на правом берегу Оби. Мои личные документы пришли в отдел кадров через две недели после нашего приезда, и я была направлена для дальнейшего трудоустройства в районный отдел здравоохранения по месту жительства, т. е. в Кировский район. Не буду описывать все перипетии моего последовательного, но неутомимого обивания порогов самого райздравотдела, больницы №5 – ведомственной заводской больницы завода «Сибсельмаш», а затем и больницы №23. Главным врачом ее был Максим Яковлевич Кривонос. Посмотрев мои документы, он обратил внимание на красный диплом и сказал: «Свободных ставок стоматолога у меня сейчас нет. В поликлиническом отделении больницы работают в настоящее время два зубных врача и вроде бы больше не надо, хотя эта медицинская помощь очень востребована населением. Давайте сделаем так: я приму вас на должность врача терапевта, а работать вы можете по своей специальности». Во все глаза я смотрела на этого красивого мужчину лет сорока с приятным тембром голоса, потому что первый раз в своей жизни увидела главного врача большой поликлиники. Для меня это была фигура небожителя, что-то неземное.

Так началась моя работа. Отделение поликлиники находилось у реки Тулы, недалеко от площадки завода им. Ефремова. Заведующий поликлиникой показал мне кабинет, в котором я буду работать. И вот вижу: работают два зубных врача со средним специальным образованием в кабинете из двух смежных комнат и трех кресел. Прием больных организован в две смены, утренний с 9:00 утра и дневной с 14:00. Медицинской сестры нет, своей санитарки тоже нет, только изредка приходящая. Все необходимое для работы врачи делают сами: готовят инструменты и шприцы, моют и стерилизуют их в металлических емкостях на электроплите (тогда еще с открытой спиралью), сами готовят пломбировочный материал и даже выливают содержимое плевательниц, – ведь санитарки нет. С такой ситуацией я еще не встречалась. Металлические пломбы готовились с примесью ртути, в процессе их «замешивания» частицы металла разбрызгивались, и врач дышал вредными испарениями, что было в порядке вещей, ни о каких вытяжных шкафах не было и речи.

Пациентов много, очереди перед кабинетом большие, район-то заводской, густонаселенный: дети, школьники, рабочие с острой зубной болью. Попасть на прием к зубному врачу в день обращения было невероятной удачей. Лечение и удаление зубов проводилось в одном кабинете. Конечно, после Москвы и Пятигорска данные условия работы, если их таковыми можно было назвать, были дикостью, прошлым веком, но выбирать особенно и не приходилось. Единственно, что я могла сделать в то время, – попытаться каким-то образом изменить существующее положение вещей в лучшую сторону. На проходивших в поликлинике профсоюзных собраниях я неоднократно выступала и ставила ребром вопросы стоматологического обслуживания населения. Конечно, эти вопросы были крайне неудобные и трудноразрешимые для руководства, особенно если учесть, что до меня их никто и не ставил. Ведь кроме полного «самообслуживания» врача во время приема пациентов, что было крайне неэффективно, нарушались еще и основные базовые понятия антисептики. Ничего не стоило при таком лечении, скажем, занести больному инфекцию. Принимая в одном кабинете терапевтических и хирургических больных с различными заболеваниями и осуществляя при этом необходимые оперативные мероприятия, мы должны были работать в определенных максимально стерильных санитарных условиях. Например, во время удаления зуба, пусть он даже невоспаленный, открывается чистая рана, что естественно. И в этом же кабинете принимали больных с флюсами и нагноениями. Разве врач, работающий в таких антисанитарных условиях, мог гарантировать, что в результате проведенного им лечения у больного с удаленным зубом не возникнет возможного осложнения? При таком количестве медицинского инструментария и определенной специфике работы, когда от больного порой нельзя отойти, а не то что бросить его и переключиться на какие-то другие действия, – не было ни медсестры, ни санитарки. Причем, в этой же поликлинике, на приеме у других врачей, лор-врача или врача-окулиста, свои медсестры были.

Поначалу мои коллеги, зубные врачи, меня сторонились, потому что я не молчала и заставляла руководителей поликлиники решать эти вопросы, менять ситуацию. И наконец-то, спустя какое-то время, мне удалось «достучаться»: нам дали постоянную медицинскую сестру, которая в течение всего рабочего дня работала только в наших кабинетах. Это была маленькая победа! По моему настоянию также были произведены замеры присутствия ртути в кабинете. Показания приборов намного превышали допустимые значения, что также обязало руководство больницы к принятию необходимых мер для безопасности сотрудников. Так, позже в одном из зубных кабинетов установили вытяжной шкаф, а другой был оборудован для хирургического приема с настоящим операционным столиком для инструментов. Сразу заметно потеплели отношения в коллективе. Зубные врачи стали смотреть на меня с уважением и даже консультироваться по работе. К ним постепенно пришло понимание того, в какой обстановке они работали многие годы. А ведь добиться нормальных условий труда можно было и раньше, обратив на это внимание руководства и проявив должную принципиальность, требовательность, и не сходить со своих позиций!

Спустя год, в апреле 1954 года, в нашей семье родился сын, Сережа. Декретный отпуск по уходу за ребенком был тогда символический – два месяца. Я оставила сына на попечение свекрови, а сама вышла на работу. В это время мы уже жили в коммунальной двухкомнатной квартире в доме №6/7 на улице Станиславского – пятиэтажном кирпичном доме довоенной сталинской постройки. Это была благоустроенная квартира с центральным отоплением, замечательная не только для того времени, но и по современным понятиям: высокие потолки, просторная кухня с антресолями и встроенными в стену шкафами, большая ванная комната с окном, выходящим на улицу. Соседями нашими по квартире была бездетная пара в возрасте – муж работал контролером на заводе, а жена главным бухгалтером. Первое время мы с ними жили душа в душу, но с рождением ребенка у нас появились трения, бытовые неудобства, т. к. ванная комната и кухня – места общего пользования – в силу естественных причин были «оккупированы» мной: то я купала малыша, то стирала и сушила пеленки. Обычная психология соседей обычной коммунальной квартиры.

Недалеко от нашего дома, на улице К. Маркса, стали строиться первые пятиэтажные кирпичные благоустроенные дома – хрущевки. В течение двух-трех месяцев Виктор по вечерам и в выходные дни работал на этой стройке, и вскоре мы получили от завода двухкомнатную квартиру – первое отдельное жилье, где были сами себе хозяева. Мама моя отправила нам из Прибалтики (вагоном по железной дороге) красивую мебель, столовую посуду, бархатные портьеры на окна и двери – большой дефицит по тем временам.

Новоселье. Новосибирск. 1958 г. Н. М. Савченкова —

третья слева за столом; Сережа (сын) – второй слева

среди детей

Бытовые условия жизни постепенно налаживались. Что касается работы, то я мысленно задавалась вопросом: есть ли в таком большом промышленном городе стоматологическое сообщество? В поликлинике Центрального района (первом, отвечающем времени медицинском учреждении города) функционировало хорошее зубоврачебное отделение полной комплектации с хирургическим, терапевтическим и зубопротезным кабинетами, а также зубопротезная лаборатория. Здесь работали лучшие врачи, «мэтры» зубоврачевания. Многие из них еще до начала Великой Отечественной войны окончили трехмесячные курсы переобучения зубных врачей при Томском медицинском институте и получили квалификацию врача-стоматолога. Они-то и были первыми организаторами стоматологического сообщества города и Новосибирской области, объединившего всех специалистов, включая зубных техников. Общество содействовало профессиональному росту кадров, внедрению передовых методов диагностики и лечения стоматологических заболеваний. А руководителем его была врач-хирург Алиса Исаевна Розенфельд, бесконечно преданная своей профессии. Почти 10 лет она работала в поликлинике Центрального района, а с открытием в Кировском районе новой больницы №23, в которой на базе гнойного хирургического отделения были выделены 20 коек для больных с челюстно-лицевой патологией, перешла в нее работать и возглавила стационар. Основной патологией стационара были острые воспалительные заболевания, травмы, доброкачественные опухоли челюстно-лицевой области взрослых и детей.

Узнав об этом сообществе, я пришла на его заседание, где вместе со мной собралось всего-то пять человек. Мероприятие проходило на квартире у Алисы Исаевны, так как никакого специального помещения у нас не было. Предметом обсуждения являлись сложные клинические случаи в стоматологии, порой с летальным исходом. Например, совсем недавно при лечении больного верхнего зуба пациент умер от воспаления головного мозга в височной области. Врачи недоумевали: «Почему? Как гной мог проникнуть в мозг?» С применением знаний анатомии, этот печальный случай укладывался в естественную логику событий и был, к сожалению, вполне закономерным, о чем я и поделилась со своими коллегами. Так состоялось мое первое профессиональное знакомство со стоматологическим сообществом города.

Будучи в Пятигорске, я подписывалась на научно-практический журнал «Стоматология», и у меня на руках были прошлогодние номера этого издания. Чтобы придать нашему сообществу некий «научный статус», я согласовала с Алисой Исаевной свое желание подготовить к следующему заседанию информационный обзор по журналам, касающийся непосредственно случаев из нашей практики, чтобы новые опубликованные достижения в стоматологии были доступны всем зубным врачам. И действительно, последующие наши заседания заметно «оживились», стали более интересными и многочисленными.

Алиса Исаевна была прекрасным врачом-хирургом, профессионалом своего дела с большой практикой проведения сложных операций. В 1913 году она окончила Харьковское зубоврачебное училище. Много времени проводила в стационаре, занималась своей работой столько, сколько хотела. Такую свободу и неограниченную возможность «жить в профессии» предоставил ей муж, на котором лежали все хлопоты по ведению быта и домашнего хозяйства. Я попросила разрешения у Алисы Исаевны присутствовать на операциях в те дни, когда моя основная работа выпадала на вторую смену, и в дальнейшем даже ассистировала на них. В свободные от операций дни она просила меня помочь ей в оформлении и первичном приеме больных, что я с удовольствием делала. Мы подружились с этой замечательной женщиной. И однажды, будучи у нас в гостях на первомайском празднике, она призналась: «Ниночка, я виновата перед тобой, я за тобой шпионила. Понимаешь, читаю историю болезни пациента, составленную тобой при поступлении в стационар, и натыкаюсь на фразу: „расширенные границы сердца. На верхушке систолические шумы“ и т. д. Думаю про себя: „Откуда она это знает? Ведь она всего лишь врач-стоматолог“. И решила проверить твои знания, пригласив Валентину Самсоновну – заведующую терапевтическим отделением. Она подтвердила правильность твоей симптоматики. Прости меня, что я шпионила за тобой и тебя проверяла». В ответ я только улыбнулась и рассказала о том, что во время учебы в институте мы сдавали экзамены не только по терапии и хирургии, но и защищали историю болезни больного, как отдельный экзамен. Так заведено было Александром Ивановичем Евдокимовым.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.