Полная версия

Время помнить наступило…

Это узловая станция Амурской железной дороги, по правую сторону от которой, если двигаться на восток, среди сопок, был выстроен поселок железнодорожников, со своим ведомственным хозяйством – школой, больницей, детскими садами, столовой, своим жильем, большим клубом (бывшим зданием церкви), а по левую сторону расположился город. Папе дали двухкомнатную квартиру в деревянном одноэтажном четырехквартирном доме с высоким добротным крыльцом, слева от которого был огорожен небольшой участок с грядками под выращивание овощей; тут же, во дворе, располагались хозяйственные постройки для содержания домашних животных. Одно из окон нашей квартиры выходило на сопки. Большую часть года, с наступлением весны и до первых заморозков, они представляли собой розово-сиреневое марево с удивительным и приятным запахом цветущего багульника. Необыкновенная красота! В голодное военное время мы с сестренкой частенько бегали на них, собирая кислицу, голубику, бруснику. Как-то мама собралась печь блины и попросила меня сбегать набрать брусники на начинку. Соединив ее с пареной свеклой вместо сахара, мама делала очень вкусное повидло, которым фаршировала блинчики.

Родители: Михаил Николаевич и Варвара Сергеевна. 1946 г.

С началом учебного года я пошла в школу, в пятый класс. В Сковородино мы жили до 1947 года. Папа всю войну работал, не зная выходных и праздников, как и большинство тех, кто трудился в тылу. Здесь меняли составы поездных бригад, заправляли паровоз углем и водой. Никакого сбоя в работе допустить было нельзя, т. к. на запад, на фронт, отправлялись воинские подразделения, боевая техника и оружие. Кроме того, нужно было готовиться к войне с Японией. Отец приходил домой поспать на 4 часа. Иногда он падал в обморок от переутомления. Один раз потерял сознание, когда шел по путям к составу, и чуть не погиб под колесами поезда. Как и все труженики-тыловики нашей большой страны, полуголодные, работали на Победу, не зная отдыха. По трудовым сводкам военных лет, практически любое предприятие народного хозяйства страны выполняло производственный план более чем на 100% – этого требовал фронт. Лозунг тех дней «Все для фронта! Все для Победы!» был единым для всех, и весь советский народ своими трудовыми успехами, в едином порыве, приближал долгожданную Победу!

В конце войны за бесперебойное обеспечение нужд фронта папе присвоили звание «Почетный железнодорожник». Для него, коммуниста первых лет советской власти, это была самая дорогая и главная награда в жизни!

Когда моя память обращается к событиям тех страшных лет войны, я всегда с особенной болью и тревогой думаю о людях, которые шли за нами, оставались лицом к лицу с беспощадным врагом, о тех, кто жил на оккупационной территории, кто ценой своей жизни пытался остановить врага. Мне и моей семье судьба благоволила: фронт следовал за нами по пятам, и всякий раз, находясь в шаге от неминуемой опасности, мы успевали ускользнуть от нее, принимая то или иное правильное решение. Ее величество судьба подставляла нам свои ладони.

3. Юность мимолетная моя…

О, сколько нам открытий чудных

Готовят просвещенья дух

И опыт, сын ошибок трудных,

И гений, парадоксов друг,

И случай, бог изобретатель.

А. С. ПушкинВ 1946 году я окончила среднюю школу на станции «Сковородино» Амурской железной дороги. По просьбе классного руководителя Тамары Павловны на последнем школьном собрании все выпускники писали на листочке, кто кем хочет стать. Отвечали по журналу, по алфавиту, значит – я (в девичестве Федотова) последняя. Учитель, инженер, строитель, шофер – такими были мечты моих одноклассников. Когда подошла моя очередь отвечать, то я сказала: «Хочу быть врачом». Своим ответом я удивила многих, и прежде всего учителей, преподавателей литературы и химии. По этим предметам у меня были хорошие крепкие знания, я читала много книг из домашней и школьной библиотеки, а также занималась дополнительно в кружках по физике и литературе. При таком серьезном отношении к учебе, по мнению моих учителей, я должна была поступать непременно туда, где требовались хорошие знания по данным дисциплинам. Вероятно, они видели во мне будущего преподавателя. В чем-то они были правы, ведь при поступлении в институт я сдавала экзамены именно по этим предметам, но в применении к другой, выбранной мною профессии.

Решено было, что поступать я поеду в Москву, к дедушке Николаю Семеновичу Федотову. И вот в середине июля, получив наконец-то аттестаты зрелости, мы вместе с подружкой Леной, которая мечтала поступить на юридический факультет, отправились в дальний путь. Поезд Владивосток – Москва мчал нас навстречу судьбе. Дорога предстояла дальняя, но для меня уже немножко знакомая. Летом 1945 года мы всей семьей ездили повидаться с родными, с которыми не виделись вот уже три года с момента нашего расставания в Сталинградской области. В конце 1942 года зерносовхоз «Динамо», в котором они жили, оказался в соприкосновении с линией фронта и все его жители были срочным порядком эвакуированы в разные уголки нашей страны. Мамины сестры с детьми и дедушкой Сергеем Корнеевичем (в 1943 году он умер в Днепропетровской области) попали на Кубань, вот к ним-то мы тогда и отправились. Байкал заворожил нас! Нерукотворное чудо, подаренное нам природой, живописное и незабываемое зрелище! Совсем другими «мирными» глазами смотрели мы на эту первозданную красоту: лето, закончилась война, впервые за долгое время вместе с родителями мы куда-то далеко едем, а перед нами открылось такое огромное море и сосны! Пассажиры восхищенно и заворожено выглядывали из окон, и в какой-то момент поезд притормозил свой ход. Папа воспользовался этим и соскочил со ступеньки вагона, чтобы нарвать для мамы букет полевых цветов. Я до сих пор помню тот горько-пряный запах, которым они наполнили наше купе, и как светились счастьем мамины глаза!

…Теперь же вдвоем с подругой мы самостоятельно «торили» свой путь во взрослую жизнь. Дорога была длинной. Родители снабдили нас небольшим количеством продуктов. Время послевоенное, голодное, вся страна жила по карточкам, и когда наши «запасы» закончились, кое-что из съестного покупали на станциях: жареные пирожки с луком, вареные яйца, молоко. В Свердловске поезд стоял несколько часов, здесь паровоз загружался углем и водой, и мы с Леной, воспользовавшись долгой стоянкой, умудрились даже помыть голову.

В Москве нас встречал дедушка Николай Семенович. В большой комнате коммунальной квартиры нам выделили уголок, где мы разместили свои чемоданы с нехитрым багажом и пили чай по-домашнему, с пирогами, рассказами и расспросами. Утром следующего дня я по дедушкиной подсказке (он очень хорошо знал Москву) отправилась в медицинский институт для сдачи документов. Мне бросилось в глаза, что при входе в здание главного корпуса было немноголюдно, и вскоре это обстоятельство разъяснилось самым досадным образом: прием документов для поступления в институт был уже окончен. В первый послевоенный мирный год большой поток абитуриентов, в том числе фронтовиков, хлынул в многочисленные вузы столицы и наполнил их в сроки, намного более сжатые, чем предполагалось. Получилось, что мы приехали к шапочному разбору. От неожиданности и обиды я расплакалась, но, как известно, «Москва слезам не верит» и надо было что-то предпринимать. Тем временем приходит телеграмма от папы, что его направляют на работу в Каунас и мы с семьей должны ехать в Прибалтику. Решение пришло само собой: дожидаюсь родителей и уезжаю вместе с ними на новое место жительства, отложив поступление в институт на следующий год.

Времени свободного у меня было много, я гуляла по Москве и в один из дней недалеко от станции метро «Сокол» увидела красивое большое здание учебного заведения – института химической промышленности и примыкающий к нему, не менее большой, студенческий городок. Мне пришла в голову идея попробовать поступить в этот институт, испытать свои школьные знания – ну просто так, интереса ради. И действительно, на следующий день я сдала документы в приемную комиссию, а двумя неделями позже и все необходимые вступительные экзамены, получив при этом хорошие оценки. Каково же было мое удивление, когда я узнала, что прошла по конкурсу, и в списке первокурсников увидела свою фамилию. Я поступила! Школьные знания такой далекой отсюда, но ставшей мне родной за годы войны станции «Сковородино» были удачно опробованы! А дальше – просто: поскольку учиться в этом институте я не собиралась, то с легким сердцем забрала свои документы обратно.

Вскоре приехала с Дальнего Востока моя семья, папа с мамой и младшей сестрой. Папе на работе выделили специальный железнодорожный вагон, в который была загружена вся наша мебель, в нем мы и прибыли в Каунас. Как выяснилось на месте, Каунас – не окончательное место нашего переселения. В этом импровизированном «доме» на колесах, прямо на железнодорожной станции, мы жили с семьей еще месяц, пока не переехали в Клайпеду.

В Клайпеде (город Мемель) было много разрушений после войны. В январе 1945 года город пережил штурм и блокаду при освобождении от немецких оккупантов. В центре города уцелел старинный дом (здание Русского театра) с большим нависающим балконом. Балкон был исторический: стоя на нем в марте 1939 года Адольф Гитлер произнес свою торжественную речь в связи с присоединением Клайпедского края к Германии. Во время войны город Мемель являлся базой германского флота и морской крепостью. В августе 1945 года по решению Берлинской (Потсдамской) конференции часть Восточной Пруссии вошла в состав СССР.

…Нам дали квартиру в двухэтажном большом доме с чердаком и довольно большой пристройкой для животных, в которой прежние хозяева держали свиней. Чердак был капитальный, стены выложены кафелем, на нем в несколько рядов располагались высокие металлические поручни с никелированными крючками. Оказывается, эта часть жилого помещения была приспособлена прежними жильцами под хозяйственные нужды – для «выдержки» свиных окороков – своего рода домашний цех. Улица наша оказалась небольшой и практически полностью разрушенной: уцелели, кроме нашего, только два дома. В них жили литовцы, а в полуразрушенных – цыгане, их было много, по вечерам они часто пели под нашим балконом, в надежде, очевидно, что мы им что-то дадим за это, продукты или одежду. Ну что мы могли дать? Вся страна жила по карточкам, которые были отменены только в декабре 1947 года.

Наступила осень. По моей настойчивой просьбе папа помог мне устроиться на работу, и вскоре я была принята секретарем-машинисткой начальника отделения Клайпедской железной дороги. В мои обязанности входила не только работа машинистки, но и функции отдела кадров. Демобилизованные, железнодорожники, люди с высшим и средним профессиональным образованием, рабочей специальности, среди которых было много русских, – все хотели устроиться на работу. Поэтому частенько по окончании рабочего дня я брала печатную машинку на дом, осваивая быструю печать и выполняя всю необходимую за день работу дома.

…На календаре лето 1947 года. Я снова у дедушки в Москве, и снова меня постигла неудача: для сдачи документов в медицинский институт нужна была местная прописка. Конечно, я расстроилась, слезы наворачивались сами собой, ведь для того, чтобы прописаться, необходимо определенное время, и прием документов может закончиться. Тогда мой всезнающий дед сказал: «Подожди! Вытри слезы и не плачь! Недалеко отсюда есть еще какой-то медицинский институт, пойдем!». И мы пошли. Перешли улицу Садово-Каретную, несколько двухэтажных деревянных строений и вошли во двор. Прямо передо мной открылось красивейшее четырехэтажное здание: Московский медицинский стоматологический институт. Слово «стоматология» мне тогда было совсем неизвестно, но ведь институт-то – медицинский. В этот раз все пошло как по маслу. Документы приняли сразу, не требуя прописки. Во время их сдачи ко мне подошла какая-то девочка и предложила вместе готовиться к экзаменам. Она жила в своем доме недалеко от Москвы. Мы вместе сдали первый предмет, на следующий день с волнением искали свои фамилии в списках по результатам экзамена. В нем оказалась только я, а моей знакомой не повезло. Через две недели, успешно сдав все экзамены, я поступила. Конкурс был большой, среди абитуриентов много фронтовиков, которым я еще в процессе сдачи вступительных экзаменов помогала готовиться по физике, химии, сочинению. Наконец-то все позади и я студентка! Моя мечта сбылась!

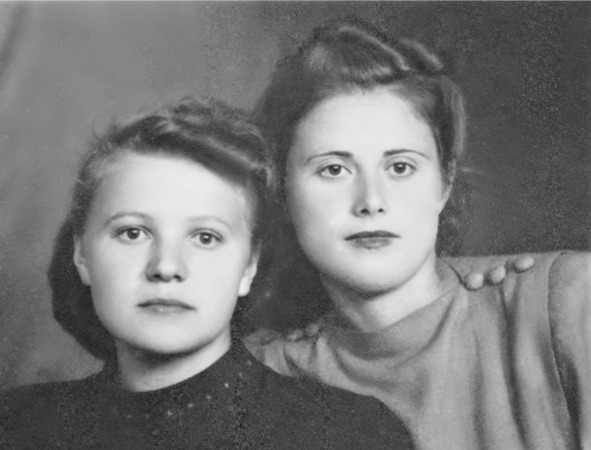

Нина Федотова со своей подругой. 1946 г.

Начались учебные занятия. Нас разбили на группы примерно по 25 человек. С самого начала наша группа выделялась по знаниям, была очень сильной, хотя состояла в основном из фронтовиков. Со школьной скамьи было всего несколько человек, и почти все москвичи, городские. Мы были очень дружными и сплоченными с первых же дней нашей учебы. У одного из наших студентов, Вадима Копейкина, умер отец – военный хирург, прошел с боями всю войну. Мы все пошли на похороны, принесли много цветов. Прощание с ним проходило на Красной площади, в торжественной обстановке, где собрался весь генералитет, высшее военное руководство страны. И никто из нас тогда не остался равнодушным, мы все отозвались на горе.

Молодость – прекрасная пора, ну особенностью нашего времени был еще воздух Великой Победы! Мы вдыхали его полной грудью и шли навстречу своей мечте. Начало нашей учебы – сентябрь 1947 года – совпало с грандиозным событием празднования 800-летия Москвы, и это чувствовалось во всем. В воздухе стояла атмосфера всеобщего ликования, гордости и величия за страну, за стойкость нашей армии и народа в годы войны перед несметными фашистскими полчищами, почти вплотную подошедшими к Москве и получившими мощный отпор! Торжественные мероприятия по празднованию юбилея города проходили на Красной площади. Красивая, убранная, многолюдная Москва, народные гуляния, песни, духовой оркестр, вечерний праздничный салют – запечатлелись в памяти на всю жизнь.

Несмотря на загруженность в учебе, мы находили время и для активного отдыха. У нашего Темки (Зиновия Темкина) была дача недалеко от Москвы на станции «Отдых», он пригласил нас к себе на выходные дни, и все дружно поехали отдыхать. Темка – фронтовик, зубной техник, во время войны он работал в прифронтовой полосе, в госпитале Военно-морского флота, присутствовал во время проведения челюстно-лицевых операций и выполнял всю необходимую работу. Уже во время учебы проявились его большие организаторские способности, он возглавлял профсоюзный комитет института, а после его окончания руководил крупной больницей в Подмосковье, не оставляя при этом своей профессии.

Студенты 1-го курса ММСИ на отдыхе. 1948 г.

Нина Федотова – первая слева (вверху)

и первая справа (внизу)

Кроме общих дисциплин, а также физики, химии, биологии, преподаваемых на первом курсе, была еще нормальная анатомия – пожалуй, самый трудный предмет. Занятия по анатомии проходили не в учебном корпусе, а в отдельной больнице, в морге. С первых же занятий, как только начали изучать крупные кости, многое для меня было непонятно, вопросов было больше, чем ответов, к тому же еще и латынь. День за днем росло постоянное недовольство собой: «Ничего я не понимаю, учиться не могу, трудно, придется бросать институт» и т. д. Эти невеселые раздумья все чаще угнетали меня – что же я буду делать, чем заниматься? И вдруг, как электрическим током, пронзила мысль: «Но ведь они же, все остальные, могут, значит, и я смогу!». С этого момента что-то в моем сознании щелкнуло, словно какой-то внутренний диспетчер дал команду на преодоление, и анатомия «пошла». Конечно, потребовалось много усилий, усидчивости и скрупулезного труда, чтобы разобраться в этом, казалось, неподдающемся предмете. Разобралась настолько, что в дальнейшем помогала закрепленным за мной отстающим студентам и была назначена руководителем студенческого анатомического кружка. Вместе с ребятами мы занимались подготовкой тематических лекций и докладов, организовывали учебные конференции с участием профессуры. Крутилась как белка в колесе, ну ведь как было интересно и понятно! Так, постепенно, учебный процесс вошел в свое нормальное русло. Позже, тесно общаясь со своими друзьями-студентами, я убедилась, что не только меня охватывала «волна» студенческого пессимизма, особенно характерного для первокурсников любого вуза, гуманитарный он или технический. Получить, усвоить и переработать огромной объем информации за относительно небольшой промежуток времени не так-то просто. Терпение и труд, упорство и преодоление – волшебные, ключевые слова для профессионального путешествия в мир знаний.

Однажды во время практических учебных занятий в дверь кабинета робко постучали и попросили меня «на выход»: передо мной стояла Эська – та самая подружка детства из Бобруйска, с которой мы бегали смотреть разбомбленный роддом. Оказывается, она тоже училась в этом же институте, только на курс младше. Я ничего об этом не знала, а она несколько раз видела меня издалека и вот решилась таким неожиданным образом «рассекретиться». Удивительная и радостная встреча! После окончания института мы с ней встречались на IV Всесоюзном съезде стоматологов в Колонном зале Дома Союзов в Москве. В 1970-е годы она, Эсфирь Молочникова (по фамилии мужа), подруга моего детства, стала главным врачом московской детской стоматологической поликлиники – одной из лучших в столице и в стране.

Студенты 2-го курса ММСИ. 24 декабря 1948 г.

Нина Федотова – вторая справа в верхнем ряду

Мое любимое время года – осень. Но во время учебы в Москве мы все с особым нетерпением ждали наступления весны, празднования 1 Мая, демонстрации парада на Красной площади. Для нас это был один из главных праздников в жизни. Во-первых, он означал окончательный приход весны, можно было смело убирать из своего скудного гардероба зимнюю одежду до наступления осенних холодов; во-вторых, это всегда было какое-то обновление, не только в природе, но и в мыслях, надеждах, ожидании лучших перемен. Сейчас я думаю о том, что это молодость стучалась в наши двери и мы с готовностью бросались в океан ее кипучей энергии и искренне радовались жизни! Конечно, мы хотели быть красивыми и старались получше одеться, если у кого-то из нас, студентов, появлялась такая возможность. У меня были белые брезентовые туфельки на небольшом каблучке, которые я натирала зубным порошком, для того чтобы они приобрели недостающую им белизну. Довольная и счастливая! А много ли нужно для счастья? Сущие пустяки…

Главная же особенность Первомая для нас, студентов-москвичей, заключалась в том, что во время прохождения праздничной колонны по главной площади страны мы могли увидеть на трибуне И. В. Сталина – руководителя партии и государства! Наша институтская колонна подходила к правительственной трибуне примерно в 15 часов 30 минут, и мы переживали, удастся ли нам увидеть Сталина, будет ли он находиться там в это время или уже уйдет? Кроме того, наша колонна во время движения находилась в центре площади, откуда рассмотреть стоявших на праздничной трибуне Мавзолея людей было сложно. И такая ситуация повторялась из года в год. Наконец, во время учебы на третьем курсе, я была удостоена чести пройти на первомайской демонстрации в молодежной колонне физкультурников – как отличница и активная комсомолка, ответственная за сектор учебы. За две недели до наступления праздника мы ходили на репетиции, маршируя на Красной площади вместе со всеми участниками по нескольку часов в день. Перед нами в праздничной колонне шли военные, а потом уже физкультурники с флагами. Форма одежды у нас была самая простая – в майках и спортивных трусах. На этот раз мы проходили в составе праздничной колонны гораздо ближе к трибуне, и можно было рассмотреть всех членов правительства страны. Мы увидели И. В. Сталина, он стоял на трибуне и махал нам рукой!

Учеба в Москве давала возможность студентам быть причастными к делам молодежи всего мира. Таким ярким событием международного масштаба стал для нас первый молодежный студенческий слет, проходивший в Колонном зале Дома Союзов. Я и еще один мальчик из нашего института были делегатами этой встречи. Здесь мы впервые увидели делегацию кубинцев, представлявших Латинскую Америку. Возглавляла ее очень красивая молодая девушка с необычной для нас прической и ослепительно-белозубой улыбкой. Наряду с торжественностью обстановки мы все испытывали необыкновенный подъем, интерес и радость от знакомства друг с другом, приобщение к какому-то большому и великому делу.

Много добрых слов хочется сказать о нашем институте. Кто нас учил, кто был нашими преподавателями? Огромная плеяда выдающихся людей от медицины, профессоров и доцентов. На своей выпускной фотографии 1951 года я насчитала их 45 человек. Они стояли у истоков наших знаний, формировали и наполняли тот бесценный багаж, с которым нам предстояло идти по жизни в разных уголках большой страны с великой миссией – лечить и врачевать!

В первую очередь – это Александр Иванович Евдокимов, легенда стоматологии. Заведующий кафедрой хирургической стоматологии, один из основоположников научной школы стоматологии в СССР, он прошел путь от фельдшера медицинского участка в 1908 году до директора Московского медицинского стоматологического института (1943—1950). Основатель кафедры госпитальной хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, доктор медицинских наук, член-корреспондент АМН СССР, дважды Герой Социалистического Труда. Еще до событий Великой Октябрьской социалистической революции он окончил медицинский факультет Юрьевского университета. В 1919 году был призван в ряды Красной Армии и участвовал в Гражданской войне в должности дивизионного врача. В 1922 году отозван из армии по предложению наркома здравоохранения РСФСР Н. А. Семашко и назначен директором Государственного института стоматологии и одонтологии, которым руководил до 1930 года. Областью его научных интересов был пародонтоз, кариес зубов, воспалительные процессы и новообразования челюстно-лицевой области. В 1962 году во вновь созданном Центральном НИИ стоматологии он работал заместителем директора по научной работе (1963—1968). Александр Иванович – почетный председатель созданных по его инициативе Всесоюзного и Всероссийского научного общества стоматологов, основоположник журнала «Стоматология». С 2012 года Московский государственный медико-стоматологический университет назван его именем, а перед зданием университета в год 100-летия основателя советской стоматологии (1984) установлен памятник. Добрейшей души человек, истинный интеллигент, он обладал глубокими разносторонними знаниями, педагогическим талантом и пользовался заслуженным авторитетом как среди коллег, так и среди студентов.

Преподаватели ММСИ 1947—1951 г.

Здание ММСИ. Москва. 1951 г.

Вплотную с ним мы столкнулись на старших курсах, когда подошли к изучению хирургии. Для нас, студентов, он был прежде всего примером врача в широком понимании этого слова. Мы приобретали практические навыки вместе с Александром Ивановичем у постели больного и в операционной. Он буквально учил нас, как надо обращаться с больным. Внимательно осматривая его, спрашивал обо всем: от температуры и давления в этот день до естественных человеческих отправлений. И здесь не было мелочей, важно все: и анамнез жизни (vita), и анамнез болезни (morbi), в каких условиях живет больной, какое назначение из лекарств он получает и почему. Во время учебы у каждого из нас, студентов, был свой пациент в больнице и мы его «вели» до сдачи экзамена. В экзаменационном билете по хирургии два вопроса касались теории, а третий – истории болезни твоего пациента, которую мы тоже «защищали». Вместе с Александром Ивановичем мы присутствовали даже на сложных операциях онкологических больных, порой падая в обморок от увиденного.

Ассистентом А. И. Евдокимова был Владимир Федорович Рудько – в то время доцент, секретарь партийного бюро института, тоже фронтовик, красавец, человек глубокого обаяния, остроумия, блестящих знаний предмета. Он преподавал нам хирургию. В 1964 году Владимир Федорович стал заведующим кафедрой хирургической стоматологии, сменив на этой должности А. И. Евдокимова, а в 1967 году защитил докторскую диссертацию. Более 20 лет он являлся проректором института по учебной и научной работе, главным стоматологом Министерства здравоохранения СССР, почетным членом стоматологического общества Болгарии, Франции, Америки. В течение 15 лет занимал должность главного редактора журнала «Стоматология».