Полная версия

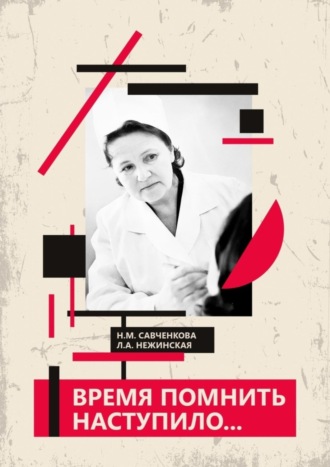

Время помнить наступило…

Я всегда очень гордилась, что эти знаменитые и выдающиеся на всю страну ученые были моими преподавателями. Их имена, как надежный щит, «закрывали» и «вели» меня в профессии, на них я ориентировалась в сложных ситуациях, к их консультациям обращалась.

Вот «сюжетная зарисовка» моего первого больного по хирургии в стенах института. Наши практические занятия проходили в большом зале хирургической стоматологии. Сидит больной в кресле, Владимир Федорович дает мне команду: «Начинай!». Я спрашиваю больного, как его имя, отчество, что его беспокоит. Посмотрела больной зуб, спросила у больного, где и как болит. Владимир Федорович спрашивает:

– Что ты будешь делать?

– Удалять, так как зуб подвижный и вокруг него большая область воспаления.

– Правильно. А дальше что?

Я все по полочкам разложила: как и чем обезболить, сколько нужно набрать в шприц анестетика, какими инструментами буду пользоваться при удалении. Убедившись в правильности моих будущих действий, он оставил меня самостоятельно их выполнять и ушел в операционную, где его уже ждали для проведения назначенной операции. Я осталась наедине с больным. Надо ли говорить, как я боялась – все для меня было впервые. Делала так, как нас учили: правильно удалила зуб, дождалась образования сгустка. Попросив больного прийти назавтра, чтобы убедиться в его хорошем самочувствии, я отпустила его. Всю ночь волновалась и переживала, как бы ему не было хуже. На мое счастье, больной был здоров и благополучен, потом мы с ним даже подружились.

Кафедру ортопедической стоматологии института возглавлял Борис Николаевич Бынин. Наш первый учебный год в стенах вуза начался с присвоения ему Сталинской премии за изобретение пластмассы при изготовлении зубных протезов.

Гистологию – строение тканей – преподавал профессор Арнольд Леонович Шабадаш. Колоритная фигура, всегда безукоризненно одет, блестящий оратор, пунктуальный до мелочей, во время своих лекций он четко произносил каждое слово и требовал точности от нас, был достаточно строгим, но справедливым. Мы все его боялись. И вот экзамен по гистологии. У меня была привычка первой заходить во время любого экзамена, не хотела я себе изменять и на этот раз. От волнения почти потеряла голос. Захожу в аудиторию, беру билет и читаю вопрос: «Брюшина». Отвечаю: «Брюшина – это плотно-соединительная ткань, которая располагается в брюшной полости, покрытая мезотелием». И вдруг профессор встает во весь рост прямо за экзаменационным столом и театральным жестом, выставив руку перед собой, восклицает: «Наконец-то! Наконец-то! Ме-зо-те-лий! А то все эпителий да эпителий!». Ставит мне в зачетку оценку «отлично», и я победно покидаю аудиторию.

Кажется, что все это было с нами совсем недавно… Мы учились, нас учили, а спустя годы не менее известными учеными и специалистами стала целая когорта выпускников нашей альма-матер, среди которых дорогие и милые моему сердцу друзья-одногруппники.

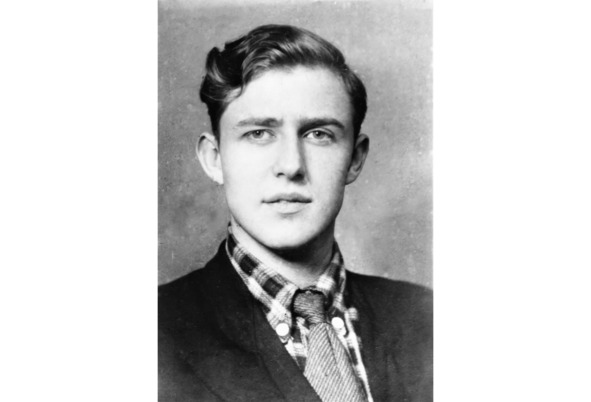

Игорь Ермолаев – студент ММСИ. 1949 г.

Игорь Ермолаев – секретарь комсомольской организации института – остался в институте после его окончания. Очень талантливый и красивый парень, из театральной московской семьи, его мама в довоенные годы работала в Малом художественном театре (МХАТ), обслуживала правительственные ложи. После окончания института он защитил докторскую диссертацию и стал профессором, заведующим кафедрой хирургической стоматологии Центрального Ордена Ленина института усовершенствования врачей-стоматологов (ЦОЛИУ (в)), главным стоматологом СССР.

Вадим Копейкин – профессор, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой ортопедической стоматологии института, главный стоматолог РСФСР. Во время проведения работ по строительству стоматологических поликлиник в Новосибирске неоднократно приезжал с проверкой в составе правительственной комиссии Министерства строительства РСФСР.

Юра Ломов – москвич, фронтовик, староста нашего курса, из интеллигентной актерской семьи. В довоенные годы другом их семьи был знаменитый актер МХАТа Василий Качалов. Они тесно общались, и в день рождения его младшей сестры Елены он подарил ей собаку. На третьем курсе института, на студенческом общем комсомольском собрании, решался вопрос о выделении кандидатуры на Сталинскую стипендию. Мы все единодушно проголосовали за Юру, он был нашим безоговорочным лидером. И вдруг, спустя какое-то время узнаем, что сталинской стипендиаткой стала малознакомая студентка с нашего курса. Тогда нам было непонятно, почему Юру не утвердили на это звание. Уже позже, работая в Пятигорске, я получила от него письмо с просьбой навестить его сестру Елену, которая жила неподалеку от меня, и, по возможности, полечить ее. Я встретилась с ней и совершенно случайно узнала о страшной трагедии этой семьи. В 1937 году волна репрессий безжалостно прокатилась по всей стране, зацепила она и Ломовых: в одночасье забрали отца, а маму с двумя детьми (сестре было четыре года) выслали в лагерь на Север. Заключенные, в числе которых был и Юра, строили тот самый аэродром, на который во время Великой Отечественной войны по ленд-лизу садились американские самолеты. Уже в лагере они узнали, что отца расстреляли. С началом войны Юра несколько раз просился на фронт, его долго не брали, а потом разрешили и взяли… в штрафбат. Он согласился и всю войну воевал в штрафбате. Елену буквально вырвал и спас из лагеря знакомый им начальник строительства аэродрома, у которого подходил к окончанию срок заключения и он должен был выезжать в Пятигорск. Он предложил Юриной маме оформить с ее дочерью брак. Так сестра оказалась в Пятигорске, а мама продолжала отбывать срок в лагере. В 1956 году с семьи Ломовых было снято предъявленное им обвинение с получением реабилитации в правах, но именно этот факт принадлежности Юры к сыну «врага народа» стал причиной его опалы в студенческие годы. После окончания института Юра защитил научную диссертацию и работал на кафедре хирургической стоматологии в госпитале инвалидов Великой Отечественной войны. Наша встреча с ним произошла в Москве на 10-летнем юбилее окончания института в 1961 году.

Все наши ребята из группы были заядлыми театралами, что вполне объяснимо: здание стоматологического института находилось в центре Москвы, рядом с площадью Маяковского, в окружении театров – МХАТ, Ленинского комсомола, консерватории, куда все мы предпочитали ходить при наличии свободного билета и свободного времени. В соседнем с нами доме на улице Садово-Каретной жил Григорий Маркович Ярон – известный артист московского театра оперетты, с которым мы при встрече здоровались.

Театральные интересы и знакомства продолжались и после окончания института. Так, Юра Ломов играл в большой теннис с Николаем Озеровым – знаменитым спортивным комментатором 1950—1980-х годов, заслуженным мастером спорта СССР, народным артистом РСФСР. Вадим Копейкин был близко знаком с выдающимся сатириком, народным артистом СССР Аркадием Райкиным. Хорошо известную зрителям всей страны юмористическую миниатюру «Ставлю себе „мост“» консультировал по просьбе Аркадия Исааковича именно Вадим.

Такие интересные, яркие и неординарные люди были и оставались моими друзьями-коллегами на протяжении всей жизни, чем я очень дорожу.

4. Пятигорск. Зубоврачебная школа

В 1951 году я окончила институт с красным дипломом. Мне предстояло учиться в ординатуре. Надо сказать, что первые два года учебы в институте я жила у дедушки, у меня была отдельная небольшая комнатка, в общем, все необходимые условия для жизни и занятий. Во время моей учебы на старших курсах из Куйбышева приехал приемный дедушкин сын с семьей и надо было всем каким-то образом размещаться. Я перешла жить на квартиру в доме рядом с институтом. В нем жили иногородние студенты, среди которых были даже именитые люди: племянница певицы Большого театра Надежды Обуховой и племянница любимой актрисы И. В. Сталина Аллы Тарасовой.

Предстоящая учеба в ординатуре заставляла меня задумываться над жилищным вопросом, в те времена и при моих обстоятельствах это было не так-то просто, да и материально я не хотела обременять своих родителей. Поэтому приняла для себя решение после окончания института ехать домой к родителям и работать практикующим врачом. Вскоре выяснилось, что для этого необходим вызов из Клайпеды, т. к. направление на работу в союзные республики не входило в зону распределения выпускников нашего вуза. И вот новый поворот в моей судьбе: в ожидании вызова от папы, когда все выпускники нашего института уже разъехались по своим направлениям, меня приглашает к себе на прием новый ректор института и предлагает мне преподавание в зубоврачебной школе в Пятигорске. Предложение было как неожиданным, так и заманчивым. Я позвонила папе, чтобы посоветоваться с ним на этот счет. Реакция была положительной, он даже обрадовался: жизнь и работа в курортном городе, в популярной Всесоюзной здравнице страны давала мне, как он полагал, больше возможностей для лечения подорванного эвакуацией в годы войны здоровья.

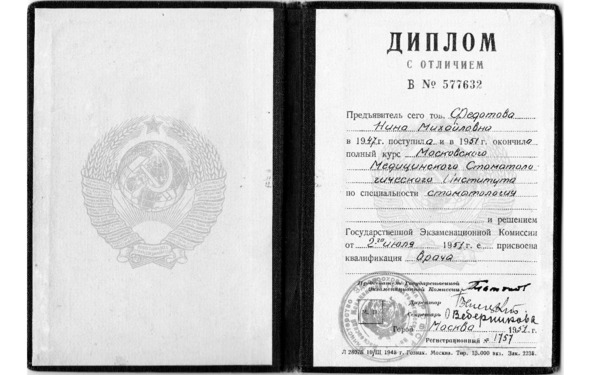

Нина Федотова – выпускница ММСИ. 1951 г.

Диплом с отличием об окончании ММСИ. 1951 г.

В Пятигорск мы приехали вместе с родителями – папа решил помочь мне с жильем на новом месте. Пока я занималась устройством на работу, он нашел для меня благоустроенную комнату с ванной, туалетом и печным отоплением (топили шелухой от семечек) в доме, расположенном в центре города, рядом со школой – в то время это был очень неплохой вариант. Хозяйкой дома оказалась русская женщина лет шестидесяти. В моей комнате стояла большая кровать, застеленная незатейливым покрывалом, и стол. Стены комнаты были чисто выбелены, а над кроватью, в больших рамках, висели фотопортреты ее родных. Первое время было как-то страшно и неуютно в этой комнате, в плотном окружении незнакомых мне людей, в чужом для меня городе, ну потом это ощущение притупилось и вовсе ушло, так как большую часть времени я проводила в училище.

Преподавание дисциплин проводилось на четырех отделениях: зубоврачебном, зуботехническом, фельдшерском и акушерском. Директор училища Николай Иванович Семенов предложил мне первые два года обучения преподавать анатомию, а потом лечебное дело. Анатомия считалась одним из самых трудных предметов, но ведь это был тот предмет, который я знала как свои пять пальцев. Мой рабочий день начался с библиотеки училища, где я отобрала книги и пособия по преподаванию, так как из специальной литературы у меня ничего не было, тем более методических пособий.

И вот наступило 1 сентября. Первое учебное занятие – знакомство со студентами, в моей группе их двадцать пять человек. В основном это были мужчины-фронтовики и только три девушки, представители разных национальностей. Из группы запомнился один мальчик, по возрасту старше меня года на два. Всю войну он воевал в партизанском отряде вместе со своим отцом, командиром отряда. Так ребята, чья юность была опалена страшной и кровопролитной войной, стали тогда моими студентами. Кроме преподавания мне поручили вести классное руководство в своей группе. Ее старостой был армянин Рубен Марьян, из фронтовиков, очень простой и доброжелательный парень.

Начались учебные занятия. Конечно, такой предмет, как анатомия, трудно изучать по таблицам и муляжам, а еще и на латыни. Многие из моих студентов даже на русском-то языке плохо говорили, и я решила проводить с ними дополнительные занятия после уроков. Кроме того, я ведь впервые вступила на преподавательскую стезю, это был мой первый опыт, и учебный процесс я строила так, как понимала его тогда: выбирала тему для уроков и работала по ней.

Молоденькая девчонка, мне было 22 года, а уже такая ответственная должность – преподаватель. Через некоторое время в учительской ко мне подошла моя коллега, в прошлом тоже выпускница нашего института, невестка нашего заведующего кафедрой терапевтической стоматологии доцента Л. С. Пеккера, и говорит:

– Ниночка, а ты знаешь, как надо учебный план составлять?

– Какой план? – только и смогла ответить я с изумлением.

Она буквально на коленке написала мне, по пунктам, каким образом надо поминутно расписать начало урока, проверку явки студентов, закрепление старого учебного материала, объяснение нового и т. д. Уже через пару дней я работала по составленному мной плану, что намного облегчило процесс преподавания. Как много вокруг меня находилось добрых, искренних и отзывчивых людей, которые помогали мне на жизненном пути!

Учащиеся зубоврачебной школы в Пятигорске

с преподавателем Н. М. Федотовой. 1952 г.

А за окном учебных аудиторий в полную силу входила осень. Теплая, золотисто-багряная, расцвеченная всеми красками природы, она манила к себе, и хотелось гулять, наслаждаться, говорить стихами, каждой клеточкой своего существа впитывать это благолепие! В один из будних дней, поддавшись лирическому настроению, я решила до начала своего урока прогуляться в парке «Цветник» – самом популярном и оживленном месте отдыха. Он был расположен в курортной зоне, вблизи многочисленных санаториев. Прямо у входа в парк, на склоне скалы, находилась искусственная пещера, украшенная колоннами из тесаного камня, в народе ее называли гротом Дианы. Здесь не однажды бывал М. Ю. Лермонтов, а за неделю до трагической дуэли он со своими друзьями устраивал тут благотворительный сельский бал, прямо у входа в пещеру.

Главной архитектурной особенностью парка было летнее здание с огромными окнами и цветными витражами, которое использовалось как концертная площадка для гастролей приезжих знаменитостей. По тенистым аллеям парка, среди благоухающих кустов акаций и роз и первого робкого листопада, неспешно прогуливались отдыхающие, женщины с детьми. Земная благодать! Часов наручных у меня тогда не было, ну я ориентировалась на большой запас во времени, которого, как мне казалось, у меня было достаточно. Погуляв еще немного, я скорым шагом пошла в школу. Захожу в корпус училища – тишина. Гардеробщик говорит: «Нина Михайловна, ведь звонок прозвенел. Да вы не переживайте, он только-только прозвенел. Но к вам пошел директор». Что я испытала при этом, какой ужас! Как я могла быть такой беспечной? Ну, как-то быстро внутренне собралась, организовалась, заранее готовая ко всему. Подбежав к кабинету, я увидела Николая Ивановича. Мы поздоровались, он открыл дверь, галантно пропуская меня вперед. Мои студенты сидели за партами, переговариваясь в ожидании преподавателя. Урок начался и прошел на одном дыхании, ведь я очень серьезно готовилась к занятиям, а глубокие и прочные знания анатомии позволяли мне органично находиться в своей стихии, словно рыба в воде. Студенты активно отвечали на вопросы по пройденному материалу и так же активно работали по новой теме. Прозвенел звонок, мои ребята разошлись. Директор попросил меня зайти к нему в кабинет, что меня не на шутку взволновало. В приемной уже сидели все наши преподаватели. Внешне он был очень строгий, и я подумала: «Ну, вот сейчас начнется, держись!». А он представил меня коллективу в качестве молодого начинающего преподавателя и сказал: «Сейчас я был у Нины Михайловны на уроке и хочу отметить, как хорошо она провела урок! Молодец!». Николай Иванович поддержал меня также в моем начинании дополнительно заниматься с отстающими студентами, что принесло свои хорошие плоды: их знания по анатомии были достаточно крепкими. До сих пор ни на одном из четырех отделений училища такой практики не было. Таким образом, обладая большим педагогическим талантом и тактом, он не только не озвучил публично мое опоздание на урок с вынесением соответствующего «внушения», но как-то неявно даже поставил меня в пример. Это событие стало для меня первым крещением и первым уроком, который я запомнила на всю жизнь, и больше никогда старалась не повторять подобной ошибки.

Пятигорск. 1952 г.

Студенты зубоврачебной школы у знаменитой Скалы. 1952 г.

Коллектив преподавателей и студентов

Пятигорской зубоврачебной школы. 1952 г.

Подходил к концу второй учебный год моего преподавания в училище. Со следующего года, согласно учебной программе, надо было переходить на изучение другого предмета – терапии. Я стала раздумывать над тем, как бы мне начать заниматься непосредственно лечебным процессом. К чести училища, у него была своя большая стоматологическая поликлиника со светлыми кабинетами, удобными для работы креслами, хорошим освещением. Главный врач поликлиники, по моему обращению, разрешил мне в свободное время заниматься практикой и принимать больных. И вскоре такой первый больной нашелся: им стал сын Николая Ивановича, который учился в аспирантуре в Москве и приехал домой на каникулы. Не знаю, была ли это своеобразная проверка моих навыков и знаний, или так уж совпало, только я выдержала ее с честью. В сложных ситуациях мне удавалось максимально сконцентрироваться и употребить во благо все свои полученные знания, весь свой багаж. Доверенный мне «высокий» пациент лечением остался доволен.

5. Здравствуй, земля сибирская!

Мы рождены,

Чтоб сказку сделать былью…

В годы моего студенчества, когда я жила у дедушки, соседи по квартире не однажды говорили ему о том, что у меня много кавалеров и свадьба не за горами. Но я успокаивала деда, что выйду замуж не раньше, чем окончу институт и отработаю два года по специальности.

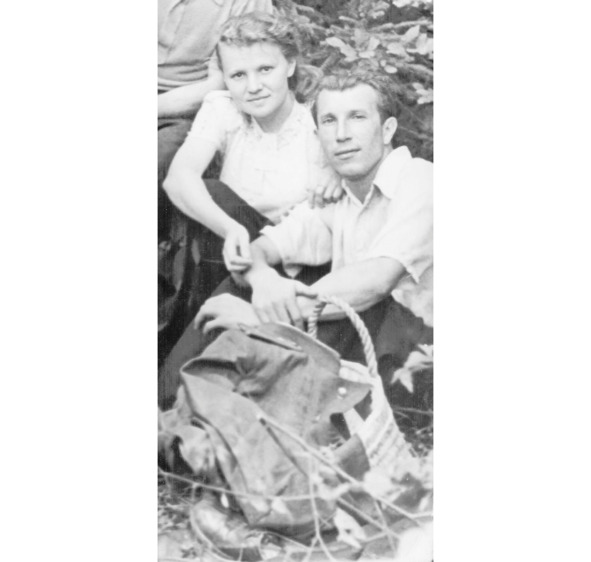

Весной 1953 года, в Пятигорске, я получаю сообщение от моего молодого человека из Москвы, что он через два месяца оканчивает институт, защищает диплом и должен ехать работать по распределению. А мечтает он уехать туда вместе со мной, потому делает мне предложение руки и сердца, и нужно решить, какой город выбрать. Моим избранником стал Виктор Савченков – выпускник столичного института стали и сплавов, очень талантливый парень, с выдающимися природными музыкальными способностями: он прекрасно пел и играл на аккордеоне, баяне, скрипке, пианино. Всегда красиво и модно одет, наглаженный, коммуникабельный – душа любой компании. Уже тогда, будучи студентом, он подрабатывал участием в различных концертах, был самостоятельным, материально независимым и крепко стоял на ногах. Наше знакомство с ним произошло во время учебы на третьем курсе, когда я жила в общежитии. Институт снимал для своих студентов двухэтажный дом, на первом этаже которого жили девочки, а на втором – мальчики. Моей соседкой по комнате была девушка родом из Смоленской области, землячка Виктора. У них была своя компания, в которую позже вошла и я. Оказалось, что у нас с Виктором много общих интересов: оба любили музыку, театр, танцы, а он умудрялся каким-то чудом доставать редкие билеты на ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева, выступления которого я люблю до сих пор. Иногда, по его приглашению, мы бегали с подругой на танцы к нему в общежитие.

В период работы в Пятигорске он мне звонил, мы переписывались. Конечно, я никогда не была обделена вниманием противоположного пола, любила танцевать, пела и немного играла на гитаре. Недостатка в кавалерах, как тогда говорили, у меня не было. Среди поклонников был и мой одноклассник Иван Абраменко – военный, летчик, но судьба складывалась так, что я сделала свой выбор, отдав предпочтение Виктору.

В начале июня 1953 года, закончив учебный год и оформив отпуск в училище, я приехала к нему в Москву. Он встретил меня на перроне с огромным букетом цветов. Вскоре мы расписались, зарегистрировав наш брак в центральном отделении загса Москвы. Для работы по распределению ему, молодому инженеру-литейщику, на выбор были предложены города – Горький, Сталинград, Челябинск, Ростов-на-Дону и Новосибирск. Я как-то интуитивно сразу выбрала Новосибирск. Почему? Потому что об этом городе у меня остались самые теплые воспоминания из того времени, когда мы через всю страну в годы войны добирались к папе на Дальний Восток.

А как же моя работа в Пятигорске? По действующему трудовому законодательству мне нужно было отработать в училище три года после окончания института. Мой муж предложил для решения этого вопроса обратиться в Министерство здравоохранения, и мы записались на прием к заместителю министра. Посмотрев мои документы – паспорт и свидетельство о браке, – мне дали положительный ответ, разрешив ехать в Новосибирск и обнадежив при этом, что там для меня, врача-стоматолога, есть работа. А мои документы из отдела кадров училища должны были в самые кратчайшие сроки прийти по почтовой связи в городской отдел здравоохранения Новосибирска.

Супруги Савченковы Виктор и Нина. 1953 г.

Еще несколько дней мы с мужем провели в Москве. Гуляли по городу, ходили в театр. Дни выдались погожие и солнечные. В парке культуры и отдыха им. Горького в это время демонстрировалась какая-то художественная выставка, о которой шумела вся Москва. Нам захотелось ее посетить. У здания выставочного павильона было непривычно малолюдно, а на двери висело объявление, что временно, на несколько часов, выставка закрыта для посещений. В ожидании мы присели тут же на лавочке. Вдруг открывается дверь и выходит вся наша правительственная делегация во главе с Н. С. Хрущевым. Он тогда только-только был назначен руководителем государства. Величественно и монументально прошли они мимо нас, а мы невольно, совсем случайно, воочию, почти первыми увидели нового руководителя нашей страны. Выставку мы посетили, я уже точно и не помню, что мы смотрели, потому что целиком оставались под впечатлением встречи с первым лицом страны.

Вечером того же дня мы купили билеты на поезд в Шауляй (там теперь жили мои родители) и поехали праздновать свадьбу. Виктор им очень понравился. При многих его положительных качествах и талантах он был еще очень внимательным и добросердечным, что так редко наблюдается у молодых. Папа попросил его взять баян и сыграть на собственной свадьбе. Мы были молоды и счастливы, полны сил и энергии. Все «громадье планов» было у нас еще впереди, и родители были счастливы за нас.

Через неделю мы втроем, вместе с Александрой Петровной – мамой Виктора, моей свекровью, которая до этого жила одна в Смоленской области, прибыли на новое место жительства в Новосибирск. В направлении на работу у мужа значился завод «где директором был товарищ В. Т. Забалуев» (дословно), т. е. завод «Сибсельмаш», расположенный в Кировском районе города, на левом берегу Оби.

Кировский район – индустриальный и самый населенный район Левобережья – был образован в начале 1930-х годов в связи со строительством завода «Сибкомбайн», по меркам того времени гиганта сельскохозяйственного машиностроения. В первые же годы строительства завод был переориентирован на выпуск продукции оборонного значения, с параллельным выпуском комбайнов и другого сельскохозяйственного оборудования. В годы Великой Отечественной войны завод выпускал боеприпасы, патроны и артиллерийские снаряды различного калибра, и даже к знаменитым «Катюшам». За четыре года войны на одном из крупнейших оборонных предприятий страны – комбинате №179 (таким было его название) – изготовлено 48 миллионов снарядов: каждый третий снаряд, стреляющий на фронте по врагу! В этот период здесь трудилось около 25000 человек, а на площадках огромного предприятия разместилось несколько крупных оборонных заводов, эвакуированных с началом войны вместе с людьми и оборудованием из европейской части страны.

За две послевоенные пятилетки на заводе «Сибсельмаш» (переименован в 1947 году) был создан ряд новых цехов, оснащенных высокопроизводительными станками, новым оборудованием, что позволило предприятию в кратчайшие сроки, наряду с выпуском оборонной продукции, перейти на «мирные рельсы» и освоить производство 26 типов новых сельхозмашин с постепенным переводом их на поток. Все эти масштабные преобразования проходили под руководством легендарного директора Валентина Трофимовича Забалуева.

Вот к нему-то, В. Т. Забалуеву, на завод-гигант и был направлен мой муж, как и тысячи молодых специалистов, выпускников различных вузов страны, чтобы пополнить редкие в послевоенный период ряды инженерно-технических работников.

Новосибирск, а вернее Кировский район, где нам дали комнату в заводском общежитии (во внутреннем периметре улиц Станиславского и Пархоменко), мне как-то сразу понравился. Центральной улицей Левобережья была улица Станиславского, по которой ходили трамваи, довольно большая и широкая, с пятиэтажными кирпичными жилыми домами сталинской застройки. По одну сторону от общежития находился современный сад отдыха им. С. М. Кирова, по другую – не менее зеленый и просторный парк у кинотеатра «Металлист» – первого в городе кинотеатра звукового кино. А за ним, насколько хватало глаз, пустырь и картофельное поле, до самой Башни – архитектурного гидротехнического сооружения конца 1930-х годов. По выходным дням у кинотеатра была развернута танцплощадка, где собиралось много молодежи.