Полная версия

Светлейший Князь Потёмкин и Екатерина Великая в любви, супружестве, государственной деятельности

Красавица Императрица

Петербург встретил прусскую принцессу оглушающим пушечным салютом. Праздничное великолепие города поразило её. Можно себе представить, сколько было у неё самых ярких впечатлений от Зимнего Дворца, восторгов от величественного вида Петропавловской крепости, гармонирующего с Невой, скрытой белоснежным убранством. Но это только начало – предстоял ещё путь в Москву, где находился двор, и где ждали её Императрица и Великий Князь. И этот путь поразил не меньше. И теперь, в век торжества сокрушителей природы, Валдай ещё живёт, ещё борется с жестокосердием двуногих врагов лесов, озёр полей и всего в них живого, а тогда он сверкал своею нетронутою красотой в необыкновенном торжественном величии. Вышний Волочок, старинная Тверь, Клин представали пред глазами будущей Державной Повелительницы. А впереди была златоглавая Москва. Её золотистые сорок сороков окончательно сразили своим неподражаемым серебряным звоном.

И вот первая встреча с Елизаветой Петровной. Императрица слыла едва ли не первой русской красавицей своего времени. В «Записках Екатерины это подтверждено в полной мере: «Когда мы прошли через все покои, нас ввели в приёмную Императрицы; она пошла к нам навстречу с порога своей парадной опочивальни. Поистине нельзя было тогда видеть её в первый раз и не поразиться её красотой и величественной осанкой. Это была женщина высокого роста, хотя очень полная, но ничуть от этого не терявшая и не испытывавшая ни малейшего стеснения во всех своих движениях; голова была также очень красива; на Императрице в тот день были огромные фижмы, какие она любила носить, когда одевалась, что бывало с ней, впрочем, лишь в том случае, если она появлялась публично. Её платье было из серебряного глазета с золотым галуном; на голове у неё было чёрное перо, воткнутое сбоку и стоявшее прямо, а причёска из своих волос со множеством брильянтов…».

В то время самыми влиятельными сановниками при Елизавете Петровне были граф Алексей Григорьевич Разумовский (1709–1771) и его младший брат Кирилл Григорьевич Разумовский (1728–1803). Алексей Разумовский пользовался особенным расположением Елизаветы Петровны. Существует даже предание, что они венчались 13 июля 1748 года (по другим данным – в 1750 году). Елизавета Петровна была человеком верующим. Именно вера Православная помогала ей пережить все муки, унижения и издевательства Императрицы Анны в страшный для России век «бироновщины». Противозаконно отодвинутая от наследования престола, Елизавета Петровна видела в жизни немного добрых минут. Жених, предназначенный ей, умер, и предание о её сближении с Алексеем Разумовским не лишено оснований. Любившая хоровое пение Елизавета взяла к себе из придворной капеллы привезённого с черниговщины в Петербург молодого малороссийского казака Алексея Разума, красавца, имевшего замечательный голос. Вскоре он стал камердинером, а затем и вершителем судеб людских при малом дворе.

Сразу после переворота 25 ноября 1741 года Алексей Разумовский стал поручиком лейб-кампании с чином генерал-поручика и действительным камергером, а в день коронации Елизаветы Петровны получил Орден Святого Андрея Первозванного, чин обер-егермейстера и богатые имения. В 1756 году Императрица произвела его в генерал-фельдмаршальский чин.

Все эти факты не могут не наводить на мысли об особой роли Алексея Разумовского в судьбе России. Императрица Елизавета Петровна по обстоятельствам государственного свойства не могла стать официальной супругой Алексея Разумовского. Да и нужды в том для продолжения уже существующих отношений в общем-то не было. При любом повороте дела Разумовский не мог стать отцом наследника престола, а к власти, по своему характеру, не стремился.

Нужда была иная. Православная Императрица понимала, что отношения её греховны и, вполне возможно, стремилась узаконить их перед Богом, тем более, что неизмеримо важнее это сделать именно перед Богом, а не перед людьми. Верующим ведомо, что в 1-м послании Коринфянам есть такие строки: «Безбрачным же и вдовам говорю: хорошо им оставаться как я; Но если не могут воздержаться, пусть вступают в брак; ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться».

Елизавета Петровна была нелицемерно верующей, и потому нет ничего невероятного в преданиях о её духовном браке. К примеру, Е. Анисимов в книге «Россия в середине XVIII века» тоже указывает на то, что «Алексея Григорьевича Разумовского традиционно принято считать тайным мужем Императрицы, обвенчанным с нею в подмосковном селе Перово в 1742 году». Эта дата даже более достоверна, ведь Елизавета Петровна вступила на престол в 1741 году, и не было резона ждать до 1748 года.

В 1747 году секретарь саксонского посольства Пецольд докладывал: «Все уже давно предполагали, а я теперь знаю достоверно, что Императрица несколько лет назад вступила в брак с обер-егермейстером».

Интересные мысли о политике Императрицы Елизаветы Петровны высказал автор книги “Рождение новой России” В. В. Мавродин: “Вступление на престол Елизаветы, умело ускользнувшей в период подготовки дворцового переворота от пут французской и шведской дипломатии, и первые шаги обескуражили иностранных дипломатов.

«Трудно решить, какую из иностранных наций она предпочитает прочим, – писал о Елизавете Петровне Лафермлер. – По-видимому, она исключительно, почти до фанатизма любит один только свой народ, о котором имеет самое высокое мнение».

Не из колыбели ли Елизаветинской государственности выросли воззрения на Русский народ у Екатерины Алексеевны? Известны слова Екатерины Великой: «Русский народ есть особенный народ в целом свете: он отличается догадкою, умом, силою… Бог дал Русским особое свойство».

А. Г. Брикнер отметил: «Первое впечатление, произведённое принцессою Иоганною Елизаветою и её дочерью на Императрицу (Елизавету Петровну. – Н. Ш.), было чрезвычайно благоприятно. Однако, в то же время, они видели себя окружёнными придворными интригами. Для приверженцев проекта саксонской женитьбы приезд Ангальт-Цербстских принцесс был громовым ударом. Они не хотели отказаться от своих намерений. Саксонский резидент продолжал хлопотать об этом деле, обещая Курляндию, как приданое невесты Марианны».

Историк Сергей Михайлович Соловьёв указал, что Бестужев был приведён в ярость приездом принцессы Цербстской и заявил: «Посмотрим, могут ли такие брачные союзы заключаться без совета с нами, большими господами этого государства».

С первых дней пребывания при дворе принцессе Софии приходилось вести себя более чем осмотрительно, тем более, она не могла не заметить, что жениху своему не очень пришлась по душе. Впрочем, это не слишком её огорчало, ибо Великий Князь также не тронул её сердца. Она и прежде знала, что её жених не блещет достоинствами. В своих «Записках…» она сообщила, что увидела его впервые ещё в 1739 году, в Эйтине, когда он был одиннадцатилетним ребёнком, и наслушалась весьма нелицеприятных отзывов: «Тут я услыхала, как собравшиеся родственники толковали между собою, что молодой герцог наклонен к пьянству, что его приближённые не дают ему напиваться за столом, что он упрям и вспыльчив, не любит своих приближённых и особливо Брюмера, что, впрочем, он довольно живого нрава, но сложения слабого и болезненного. Действительно, цвет лица его был бледен; он казался тощ и нежного темперамента. Он ещё не вышел из детского возраста, но придворные хотели, чтобы он держал себя как совершеннолетний. Это тяготило его, заставляя быть в постоянном принуждении. Натянутость и неискренность перешли от внешних приёмов обращения и в самый характер».

Жалкий Великий Князь

Встреча с будущим женихом Великим Князем Петром Фёдоровичем, как видим, не произвела на Софию Фредерику Августу такого впечатления, как встреча с Императрицей Елизаветой Петровной. В своих «Записках…» она отметила: «Не могу сказать, чтобы он мне нравился или не нравился; я умела только повиноваться. Дело матери было выдать меня замуж. Но, по правде, я думаю, что русская корона больше мне нравилась, нежели его особа. Ему было тогда шестнадцать лет; он был довольно красив до оспы, но очень мал и совсем ребёнок; он говорил со мною об игрушках и солдатах, которыми был занят с утра до вечера. Я слушала его из вежливости и в угоду ему; я часто зевала, не отдавая себе в этом отчёта, но я не покидала его, и он тоже думал, что надо говорить со мною; так как он говорил только о том, что любит, то он очень забавлялся, говоря со мною подолгу».

Мы привыкли рассуждать о Великом Князе Петре Фёдоровиче, пользуясь оценками современников, наблюдавших его в России – но в Россию явилось то (как в известном каламбуре) «что выросло, то выросло». Во всяком случае, о том, как проходило детство этого человека, обычно не упоминается. Тем интереснее сообщение, сделанное одним из авторов книги «Три века», изданной к 300-летию Дома Романовых: «Пётр III был от природы слабым, хилым, невзрачным на вид ребёнком, который постоянно болел и выйдя уже из детского возраста. Дурное воспитание, легкомысленно и бестолково ведённое его голштинскими наставниками Брокдорфом и Брюммером, не только не исправило недостатков физической организации принца, но ещё более их усилило. Ребёнок часто должен был дожидаться кушанья до двух часов пополудни и с голоду охотно ел сухой хлеб, а когда приезжал Брюммер и получал от учителей дурные отзывы о принце, то начинал грозить ему строгими наказаниями после обеда, отчего ребёнок сидел за столом ни жив, ни мёртв, и после обеда подвергался головной боли и рвоте желчью. Даже в хорошую летнюю погоду принца почти не выпускали на свежий воздух… Принца часто наказывали, причём в числе наказаний были такие, как стояние голыми коленями на горохе, привязывание к столу, к печи, сечение розгами и хлыстом».

Словом, над ним, по сути, просто-напросто издевались, как над сиротой, ибо матери он лишился ещё в младенчестве, а отца в весьма малом возрасте. Как известно, жестокость воспитателей никогда не приводит к благим результатом, переламывает характер воспитуемого, зачастую образуя в нём ещё большее жестокосердие. Казалось бы, переезд в Россию мог стать спасением для четырнадцатилетнего отрока. Но никому и в голову не пришло поменять воспитателей, поскольку садисты, приставленные к Карлу-Петру-Ульриху, вполне естественно, на людях свою жестокость не демонстрировали. Да и вопросы воспитания при Дворе Елизаветы Петровны не стояли выше тех, что испытал уже на себе высокородный отрок. «И здесь нисколько не заботились о физическом развитии наследника престола, заставляя его подолгу и чуть не до изнурения проделывать всевозможные балетные па». В результате за три года пребывания в России Пётр перенёс три тяжёлых болезни.

И снова никто не подумал о физической закалке. Жизнь текла по-прежнему. Симпатий ни у кого наследник престола не вызывал. Да, впрочем, и был он далеко не симпатичен. Некто Рюльер оставил его словесный портрет: «Его наружность, от природы смешная, сделалась таковою ещё более в искажённом прусском наряде; штиблеты стягивал он всегда столь крепко, что не мог сгибать колен и принуждён был садиться и ходить с вытянутыми ногами. Большая, необыкновенной фигуры шляпа прикрывала малое и злобное, но довольно живое лицо, которое он безобразил беспрестанным кривлянием для своего удовольствия».

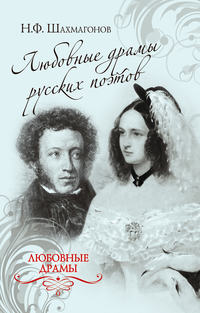

И вот прибывшая в Россию принцесса София должна была стать супругой этакого чучела. Рюльер, кстати более расположенный к Великому Князю, нежели к принцессе, тем не менее, оставил портрет её, представляющий явную противоположность вышеописанному портрету: «Приятный и благородный стан, гордая поступь, прелестные черты лица и осанка, повелительный взгляд, – всё возвещало в ней великий характер. Большое открытое чело и римский нос, розовые губы, прекрасный ряд зубов, нетучный, большой и несколько раздвоенный подбородок. Волосы каштанового цвета отличной красоты, чёрные брови и таковые же прелестные глаза, в коих отражение света производило голубые оттенки, и кожа ослепительной белизны. Гордость составляла отличительную черту её физиономии. Замечательные в ней приятность и доброта для проницательных глаз не что иное, как действие особенного желания нравиться…».

София становится Екатериной

С первых же дней принцессу Софию стали готовить к крещению в Православную веру. Нельзя не сказать несколько слов о её наставнике Симоне Тодорском, который впоследствии стал архиепископом Псковским и умер в 1754 году, не дожив до восшествия на престол своей подопечной.

Это был глубоко верующий и образованный священнослужитель. Уже за несколько первых уроков он сумел добиться значительных результатов, о чём мы можем судить по воспоминаниям самой обучаемой. Известный историк Николай Дмитриевич Тальберг отметил, что задача архимандрита Симона Тодорского по обращению будущей Императрицы в Православную веру вовсе не была лёгкой. В книге «Век золотой Екатерины: Императрица Екатерина II» он писал: «Умная и обладавшая знаниями принцесса была сознательно привержена к лютеранству. По свидетельству прусского короля Фридриха II, её отец, прусский фельдмаршал, был ревностный лютеранин».

Вот что рассказал в «Лекциях по истории Русской Церкви» Е. Сумароков: «Трудность задачи увеличивалась тем, что приходилось иметь дело с сильным и стойким характером, неспособным поддаваться чужим мнениям и смотреть на что бы то ни было чужими глазами. Однако для Тодорского трудность подобной задачи не казалась непреодолимой. С одной стороны, обладая в совершенстве высшею учёностью и немецким языком, прекрасно зная дух лютеранства, отчётливо представляя себе хорошие и слабые стороны его над другими вероисповеданиями, будучи, наконец, знаком с неосновательными нареканиями, возводимыми на Православие врагами его, Симон с первых же шагов преподавания принцессе является, так сказать, во всеоружии. Заметив сильную приверженность принцессы к родному ей лютеранскому исповеданию, Симон сначала не только не высказывался о нём категорически, напротив, поспешил заявить своё уважение и одобрение всему, что в нём заслуживает такового. Этим он приобрёл доверие ученицы и расположенность выслушивать его дальнейшие наставления… Сопоставляя дальше Православие с лютеранством, Симон особенно отмечал существенные пункты сходства между тем и другим, разъясняя при этом несущественность обрядовых разностей. Благодаря такому ведению дела, принцесса в скором времени если не отрешилась ещё от привязанности к лютеранству, то, во всяком случае, изменила свой предубеждённый взгляд на Православие. Выучивая, наконец, преимущество Православия, он касался церковной истории и доказывал на основании её, что только Православная Церковь осталась верною подлинным началам древней истинной Христовой и Апостольской Церкви.

После точного разбора главных членов двух вероисповеданий и сличения православного катехизиса с лютеранским, Тодорский представил Софии торжественное исповедание Православной веры».

Принцесса София, полностью ознакомленная с Православием, приняла крещение 28 июня 1744 года и стала Екатериной Алексеевной.

По словам секретаря Императрицы Грибовского, она была «очень любима духовенством…». Редактор «Русского архива» П. Бартенев дополнил данное утверждение, говоря, что об этом свидетельствовал её современник, будущий митрополит Киевский Евгений (Болховитинов) в своих письмах, напечатанных в «Русском архиве».

Остаётся только удивляться, отчего историки до сих пор не обратили внимания на некоторые «совпадения» и «случайности», связанные с жизнью Императрицы Екатерины II. Во-первых, переворот, в результате которого она пришла к власти в 1762 году, совершился именно 28 июня, то есть в день её Православного крещения, состоявшегося за 18 лет до того. И было ей при восшествии на престол 33 года. Во-вторых, почему будущая Императрица Российская от рождения носила христианское имя Софья, что в переводе с греческого означает – премудрость? Если принять во внимание, что день Имени (Именин) приходится на первый из дней памяти святых, совершаемый после дня рождения, то дохристианское имя уже было в честь христианской святой Софии Римской, священномученицы, благочестивой вдовы-христианки, матери святых священномучениц Веры, Надежды и Любови, память которых – 30 сентября. В-третьих, случайно ли имя Екатерина? Екатерина (с греческого – всегда чистая). Имя Екатерина принадлежало святой великомученице Александрийской, жившей в Александрии в IV веке и пострадавшей за Христа. Святая была княжеского рода, говорит Православный источник, отличалась необыкновенной красотой, учёностью и мудростью. Обладая такими редкими качествами, святая объявила родителям, что согласится выйти замуж лишь за того, кто превзойдёт её знатностью, богатством, красотой и мудростью…

Мать св. Екатерины, тайная христианка, повела девушку за советом к своему духовнику. Старец сказал, что знает Юношу, который превосходит её во всём, и Екатерина загорелась желанием увидеть Небесного Жениха. Сам Иисус Христос нарёк святую Екатерину своей невестой… (См. Букварь: начало познания вещей Божественных и человеческих. «Е-К», с. 166). Мы знаем, чьей супругой стала перед Богом Русская Императрица, земная Екатерина. «Гений Потёмкина царил над всеми частями Русской политики», – таков отзыв современников о законном, венчанном супруге Государыни Светлейшем Князе Григории Александровиче Потёмкине-Таврическом, славных деяний которого во имя России мы ещё коснёмся в последующих главах.

Я ничего не хочу сказать более того, что говорят факты, но слова «совпадение» и «случайность» взял в кавычки намеренно, ибо в мире не бывает случайностей, а, по словам преподобного Серафима Вырицкого: «Всемогущий Господь управляет миром, и всё, совершающееся в нём, совершается или по милости Божией, или по попущению Божию. Судьбы же Божии непостижимы для человека».

Но вернёмся к книге Н. Д. Тальберга «Екатерина II». Автор приводит такой факт: «22 апреля 1769 года Императрица писала Осипу Емельяновичу Сатину из местечка Калюс, близ Хотина: «Господин полковник Сатин (тамбовский помещик, впоследствии генерал-майор). Крест монастыря Волахского Радовозы, о котором объявило тамошнее духовенство, что оный весь из Животворящего Креста, который Вы ко мне прислали через генерал-майора Потёмкина, он в целости довёз, за что благодарна. Я сей крест для должного почитания поставила в придворной церкви и письмо Ваше отдала в ризницу для сохранения, и чтоб память осталась, откуда сия святыня прислана…».

Или ещё пример: «Императрица с большим уважением относилась к иеромонаху Платону, будущему Московскому митрополиту, служившему в придворной церкви и бывшему законоучителем Цесаревича Павла Петровича. В воскресенье 10 октября 1764 года, выйдя из храма, она признала: «Отец Платон сердит сегодня был, однако ж, очень хорошо сказывал. Удивительный дар имеет». 20 сентября 1765 года после литургии Императрица говорила: «Отец Платон делает из нас, что хочет: хочет он, чтоб мы плакали, – мы плачем; хочет, чтоб мы смеялись, – мы смеёмся».

В 1793 году возник вопрос о женитьбе Великого Князя Константина Павловича на одной из дочерей короля обеих Сицилий Фердинанда IV. Но принцесса, будучи католичкой, не соглашалась переменить религию. На это последовал ответ Императрицы Екатерины: «Их Величества, вероятно, не знают, что Россия столь же привержена к вере Православной, как они к латинской, и латинское или греко-латинское наследие, пока я жива, никогда не будет допущено».

Такую же убеждённость в отстаивании Православия при браках членов Российского Царственного Дома проявила Императрица, когда должно было состояться в Санкт-Петербурге в 1796 году обручение Великой Княжны Александры Павловны (1783–1810) с лютеранином, шведским королём Густавом-Адольфом IV. Государыня решительно не дала согласие на перемену любимой внучкой религии. Брак из-за этого расстроился…

30 августа 1774 года Императрица писала Гримму: «Нынче знаменательный день, во-первых, потому что я прошла пешком три версты с половиной крестным ходом из Казанского собора в Александровскую Лавру…».

Секретарь Императрицы А. В. Храповицкий отмечал в дневнике за 1787 год, что Государыня, пребывая в Киеве, говела, требовала этого от свиты и «считала тех, кто не приобщался». По средам и пятницам Екатерина II кушала постное, и в эти дни обедали в маленьких апартаментах с очень немногими».

Итак, 28 июня 1744 года Софья Фредерика Августа приняла православную веру и стала Екатериной Алексеевной. Началась подготовка к бракосочетанию Великого Князя Петра Фёдоровича и Екатерины Алексеевны.

Торжественно-печальная свадьба

Столь радостное, казалось бы, событие, было омрачено взаимным равнодушием между женихом и невестой. Об истинном отношении Екатерины к Петру Фёдоровичу говорят такие строчки: «Я с отвращением слышала, как упоминали этот день (свадьбы – ред.), и мне не доставляли удовольствия, говоря о нём. Великий Князь иногда заходил ко мне вечером в мои покои, но у него не было никакой охоты приходить туда: он предпочитал играть в куклы у себя; между тем, ему уже исполнилось тогда 17 лет, мне было 16; он на год и три месяца старше меня».

Свадьба была назначена на 21 августа 1745 года. Образцами для торжеств, как писал биограф, служили подобные церемониалы при бракосочетании французского дофина в Версале и сына короля Августа III в Дрездене.

Императрица Елизавета Петровна, будучи нелицемерно набожной, пожелала, чтобы жених и невеста подготовились к этому обряду по православному, то есть по всем правилам выдержали Успенский пост. 15 августа она вместе с ними отправилась причаститься в церковь Казанской Божьей Матери, а затем, спустя несколько дней, водила их, причём пешком, в Александро-Невскую лавру.

«Чем больше приближался день моей свадьбы, тем я становилась печальнее и очень часто я, бывало, плакала, сама не зная, почему, – признавалась Екатерина. – Я скрывала, однако, насколько могла, эти слёзы, но мои женщины, которыми я всегда была окружена, не могли не заметить этого, и старались меня рассеять».

Накануне свадьбы двор переехал из Летнего в Зимний дворец. «Вечером, – вспоминала Екатерина, – мать пришла ко мне и имела со мною очень длинный и дружеский разговор: она мне много проповедовала о моих будущих обязанностях; мы немного поплакали и расстались очень нежно».

Ранним утром 21 августа Петербург был разбужен пушечной пальбой. Торжества начались. Сама Императрица Елизавета Петровна приняла деятельное участие в приготовлениях Великой Княгини. Уже в 8 часов утра она пригласила Екатерину в свои покои, где дворцовые дамы стали её причесывать. «Императрица пришла надеть мне на голову великокняжескую корону и потом она велела мне самой надеть столько драгоценностей из её и моих, сколько хочу, – читаем мы в Записках. – …платье было из серебристого глазета, расшитого серебром по всем швам, и страшной тяжести».

Примерно в три часа дня Императрица усадила в свою карету Великого Князя Петра Фёдоровича и Великую Княгиню Екатерину Алексеевну и повезла их «торжественным шествием» в церковь Казанской Божьей Матери. Там и состоялся обряд венчания, который провёл епископ Новгородский.

У врачей, очевидно, уже в ту пору появились сомнения относительно способностей Великого Князя сделать то, что от него требовалось в первую очередь – то есть дать потомство. Елизавета Петровна с каждым годом, да что там годом, с каждым месяцем, а может быть, и днём убеждалась в неспособности Петра Фёдоровича занять престол русских царей, когда придёт время.

И вот бракосочетание состоялось. Торжества продолжались десять дней и превзошли своим великолепием те, которыми гордились в Версале и Дрездене. Двор Императрицы Елизаветы и без того поражал иностранцев своим богатством, своим гостеприимством, необыкновенными празднествами. А во время торжеств окончательно сразил всех.

В день свадьбы во дворце дали торжественный бал, который, правда, продолжался всего около часа, и на котором танцевали только полонезы.

Что же было потом? Конечно, первая ночь после свадьбы – таинство, которое принадлежит новобрачной паре. Быть может, так оно и было бы, и мы не прочли бы в «Записках Императрицы Екатерины II» того, что можем прочесть, не прочли, если бы всё случилось не так, как у юной Великой Княгини и Великого Князя. В «Записках…» Императрица не скрывала ряда своих последующих связей и увлечений, но лишнего не допускала ни в единой строчке. Здесь же, говоря о первой ночи, которую принято именовать брачной, весьма и весьма откровенна: «Императрица повела нас с Великим Князем в наши покои; дамы меня раздели и уложили между девятью и десятью часами. Я просила принцессу Гессенскую побыть со мной ещё немного, но она не могла согласиться. Все удалились, и я осталась одна больше двух часов, не зная, что мне следовало делать: нужно ли встать? Или следовало оставаться в постели? Я ничего не этот счёт не знала…».

Вот на этой строчке хотелось бы задержать внимание читателей. Многие авторы пытались убедить нас, что принцесса София приехала в Россию чуть ли уже не прошедшей огни, воды и медные трубы. Иные даже заявляли, что рвалась она сюда, поскольку «очень любила гусар». Оставим на совести пасквилянтов их заявления. Но вот что вспоминала Императрица о том, каковы её представления об отношениях мужчины и женщины были до свадьбы: «К Петрову дню весь двор вернулся из Петергофа в город. Помню, накануне этого праздника мне вздумалось уложить всех своих дам и также горничных в своей спальне. Для этого я велела постлать на полу свою постель и постели всей компании, и вот таким образом мы провели ночь; но прежде, чем нам заснуть, поднялся в нашей компании великий спор о разнице обоих полов. Думаю, большинство из нас было в величайшем неведении; что меня касается, то могу поклясться, что хотя мне уже исполнилось 16 лет, но я совершенно не знала, в чём состояла эта разница; я сделала больше того, я обещала моим женщинам спросить об этом на следующий день у матери; мне не перечили и все заснули. На следующий день я, действительно, задала матери несколько вопросов, и она меня выбранила».