Полная версия

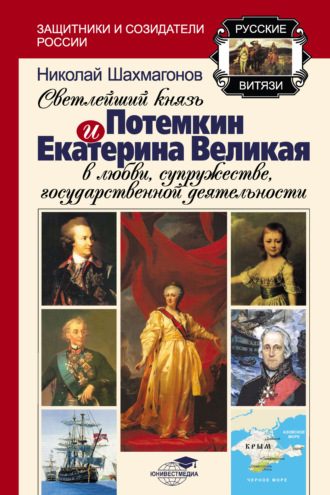

Светлейший Князь Потёмкин и Екатерина Великая в любви, супружестве, государственной деятельности

Вот как вспоминал об учёбе в университете того времени в «Чистосердечных признаниях в делах моих и помышлениях» драматург, писатель и переводчик Денис Иванович Фонвизин (1744–1792), брат которого Павел Иванович Фонвизин (1745–1803) был одно время директором этого учебного заведения:

«Остаётся мне теперь сказать об образе нашего университетского учения; но самая справедливость велит мне предварительно признаться, что нынешний университет уже не тот, какой при мне был (а учился Д. И. Фонвизин в первые годы существования университета, ещё при Императрице Елизавете Петровне. – Н. Ш.). Учители и ученики совсем ныне других свойств, и сколько тогдашнее положение сего училища подвергалось осуждению, столь нынешнее похвалы заслуживает. Я скажу в пример бывший наш экзамен в нижнем латинском классе. Накануне экзамена делалося приготовление; вот в чём оно состояло: учитель наш пришёл в кафтане, на коем было пять пуговиц, а на камзоле – четыре; удивлённый сею странностию, спросил я учителя о причине. «Пуговицы мои вам кажутся смешны, – говорил он, – но они суть стражи вашей и моей чести: ибо на кафтане значат пять склонений, а на камзоле – четыре спряжения; итак, – продолжал он, ударяя по столу рукою, – извольте слушать всё, что говорить стану. Когда станут спрашивать о каком-нибудь имени, какого склонения, тогда примечайте, за которую пуговицу я возьмусь; если за вторую, то смело отвечайте: второго склонения. С спряжениями поступайте, смотря на мои камзольные пуговицы, и никогда ошибки не сделаете».

Далее Д. И. Фонвизин откровенно признаётся: «Послушайте, за что я медаль получил. Тогдашний наш инспектор покровительствовал одного немца, который принят был учителем географии. Учеников у него было только трое. Но как учитель наш был тупее прежнего, латинского, то пришёл на экзамен с полным партищем пуговиц, и мы, следственно, экзаменованы были без всякого приготовления. Товарищ мой спрошен был: куда течёт Волга? В Чёрное море, – отвечал он; спросили о том же другого моего товарища; в Белое, – отвечал тот; сей же самый вопрос сделан был мне; не знаю, – сказал я с таким видом простодушия, что экзаменаторы единогласно мне медаль присудили».

Ну и далее как бы подводит итог учёбы в университете в период царствования Императрицы Елизаветы Петровны: «В бытность мою в университете учились мы весьма беспорядочно. Ибо, с одной стороны, причиной тому была ребяческая леность, а с другой – нерадение и пьянство учителей. Арифметический наш учитель пил смертную чашу; латинского языка учитель был пример злонравия, пьянства и всех подлых пороков, но голову имел преострую и как латинский, так и российский язык знал очень хорошо».

Можно понять Потёмкина, который не пожелал оставаться в столько ужасной обстановке и решил начать службу в армии.

Однако, надо заметить, что Потёмкин, хоть и не окончил университет, прекрасно осознавал роль этого учебного заведения, и важность образования. Впрочем, при Императрице Екатерине порядки поменялись, и Государыня высказалась по этому поводу со свойственным ей юмором: «С тех пор как в государственные учреждения стали приходить выпускники университета, я стала понимать поступающие ко мне бумаги».

С прекращением учебы для Потёмкина закончилась и отсрочка от службы в полку. Надо было выбрать дальнейший путь в жизни. Кисловский пытался отговорить племянника от вступления на воинскую стезю, даже отказался снабдить средствами, которых немало требовалось в то время для службы в гвардии. Были некоторые колебания и у самого Григория Александровича. В те годы он коротко сошёлся с протодиаконом греческого монастыря отцом Дорофеем и с архиепископом Крутицким и Можайским Амвросием Зертис-Каменским. От Потёмкина можно было услышать такие заявления: «Хочу непременно быть архиереем или министром». Или: «Начну военную службу, а, коли нет, стану командовать священниками».

Вопросами богословия Потёмкин занимался очень серьезно, хотя в юношеские годы увлечений имел немало, причём самых разнообразных. Ещё в университете он много читал, писал стихи, даже сблизился с Василием Петровичем Петровым, в то время начинающим поэтом, а впоследствии известным лириком и переводчиком стихотворных текстов. Стихи Потёмкина, к сожалению, почти не сохранились. Известно, что Петров оказал определенное влияние на развитие поэтического дара Потёмкина. Поэт учил его языку Гомера и вместе с ним переводил «Илиаду». О способностях Потёмкина отозвался так:

Он без усилья успевает,Когда парит своим умом,И жарку душу выражаетЖивым и пламенным пером.Не тяжких праздных слов примесомКрасот нам в слоге он пример:Когда б он не был Ахиллесом,То был бы он у нас Гомер.Спустя много лет Петров пригласил Потёмкина, уже бывшего в ореоле славы, в только что открытую типографию Селивановского, чтобы показать детище, в создании которого принимал активное участие. Когда друзья юности подошли к станкам, Василий Петрович предложил:

– Я примусь за работу, и вы, любезный князь, увидите, что, благодаря ласке хозяина типографии, я кое-как поднаторел в его деле.

Затем поэт быстро набрал четверостишие, посвящённое князю:

Ты воин, ты герой,Ты любишь муз творенья,А вот здесь и соперник твой —Герой печатного изделья.Протянув листок с набранным текстом, Петров сказал:

– Это образчик моего типографского мастерства и привет за ласковый ваш приход сюда.

– Стыдно же будет и мне, если останусь у друга в долгу, – отвечал Потёмкин. – Изволь, и я попытаюсь. Но чтоб не ударить в грязь лицом, пусть наш хозяин мне укажет, как за что приняться и как что делать. Дело мастера боится, а без учения и аза в глаза не увидишь.

Некоторое время Потёмкин старательно занимался набором, а потом попросил Петрова:

– Я, брат, набрал буквы, как сумел, а ты оттисни сам. Ты, как я видел, дока в этом деле.

Петров быстро управился с печатным станком, сделал оттиск и прочитал экспромт, сочинённый Потёмкиным:

Герой ли я? не утверждаю,Хвалиться не люблю собой,Но что я друг всегдашний твой —Вот это очень твёрдо знаю!Увлечение юности сохранилось на долгие годы. Потёмкин был признанным мастером эпиграмм и экспромтов. Однажды на обеде у московского писателя Федора Григорьевича Карина он сказал в виде тоста:

– Ты, Карин, —Милый крин И лилеи Мне милее!Естественно, что живой и гибкий ум Потёмкина не мог мириться с косностью и невежеством университетских преподавателей. Юношу влекло к общению с наиболее образованными людьми своего времени, которых он нередко встречал в доме дяди. Такие люди на протяжении всей его жизни были самыми желанными его собеседниками. Его племянник Л. Н. Энгельгардт писал: «Поэзия, философия, богословие и языки латинский и греческий были его любимыми предметами; он чрезвычайно любил состязаться, и сие пристрастие осталось у него навсегда; во время своей силы он держал у себя учёных раввинов, раскольников и всякого звания учёных людей; любимое его было упражнение: когда все разъезжались, призывать их к себе и стравливать их, так сказать, а между тем сам изощрял себя в познаниях». Кипучей натуре Потёмкина были свойственны многие крайности, которые нередко являются признаком людей, наделённых дарованиями.

Архиепископ Амвросий, покровительствовавший юноше, не настаивал на том, чтобы тот обязательно избрал духовный путь; более того, когда Потёмкин объявил о своем желании ехать в полк, дал на дорогу и на обзаведение всем необходимым для службы 500 рублей, сумму по тем временам немалую.

Прибыв в полк, Григорий Александрович уже в первые месяцы своей службы обратил на себя внимание командования прилежанием, старательностью и стремлением к совершенствованию знаний и навыков в военном деле, которые, естественно, у него, не нюхавшего пороху, были более чем скромными. Богатырское телосложение, прекрасное знание языков, особенно немецкого, очень пригодились на первых порах. Вступивший на престол Пётр III пригласил в Петербург своего, дядю принца Георга Людвига, которого сделал генерал-фельдмаршалом и приписал к Конной гвардии. Тут же понадобились адъютанты и ординарцы. Одним из них стал Потёмкин, выбранный самим принцем, обожавшим великанов.

Должность ординарца дядюшки Императора сразу приблизила его к Царскому Двору, выделила из среды гвардейцев. Вскоре Потёмкину был пожалован чин вахмистра. Однако эта служба не радовала Григория Александровича. Не любил он своего начальника за жестокое и бессердечное отношение к русским.

В тот период на Потёмкина обратили внимание не только принц и его окружение, но и патриоты, которые были крайне недовольны новым потоком иноземцев, всё гуще облепляющих уже не только престол, но и командные посты в армии.

Всё это переполнило чашу терпения, и гвардейцы, хорошо помнившие переворот 25 ноября 1741 года, в результате которого на престол вступила Елизавета Петровна, стали подумывать о свержении Петра III, как о единственной возможности спасти Россию от полного разграбления.

О роли вахмистра Потёмкина в подготовке переворота сохранилось немного данных. Известно, что действовал он смело, решительно и, скорее всего, был в числе тех, кто заранее знал о готовящемся событии. В день переворота он сумел убедить колеблющихся солдат присягнуть Императрице Екатерине Алексеевне.

Существуют предания о том, что, якобы, Государыня впервые обратила своё внимание на Потёмкина именно в день переворота. Граф Сегюр, ссылаясь на рассказ самого Григория Александровича, писал: «Ещё в начале царствования Екатерины Потёмкин был не более как девятнадцатилетний унтер-офицер; в день переворота он один из первых встал на сторону Императрицы. Однажды на параде счастливый случай привлёк на него внимание Государыни: она держала в руках шпагу, и ей понадобился темляк. Потёмкин подъезжает к ней и вручает ей свой; он хочет почтительно удалиться, но его лошадь, приученная к строю, заупрямилась и не захотела отойти от коня Государыни; Екатерина заметила его, улыбнулась и между тем обратила внимание на молодого унтер-офицера, который против воли всё стоял подле неё; потом заговорила с ним, и он ей понравился своею наружностью, осанкою, ловкостью, ответами…».

Примерно так же рассказывается и в ряде отечественных источников. Только С. Н. Шубинский уточняет, что случай произошёл не на параде, а именно во время присяги 28 июня 1762 года в Конногвардейском полку.

Ну а теперь попробуйте представить себе строевой плац, равные шеренги конногвардейцев и Государыню перед ними верхом, в гвардейском мундире лейб-гвардии Преображенского полка. Из-под треуголки, украшенной дубовыми листьями, спадали на мундир длинные красивые волосы. Екатерине Алексеевне едва исполнилось 33 года, она была хороша собой, и подданные не могли без восторга смотреть на неё. Она не могла не прочесть восхищения и в глазах 23-летнего вахмистра лейб-гвардии Конного полка Григория Потёмкина, который первым пришёл на помощь, когда ей понадобился темляк, кожаный ремень, сделанный в форме петли с кистью на конце и служивший для крепления холодного оружия у пояса.

Так произошла встреча Потёмкина и Екатерины, сыгравшая невероятную роль не только в их судьбе, но и судьбе России.

Мы познакомились с тем, как жил Потёмкин до этой встречи, изменившей его судьбу. Настала пора проследить путь будущей Великой Государыни с того момента, когда она получила приглашение в Россию и до благословенного часа вступления на Российский стол.

Невеста наследника престола

О младенчестве и отрочестве будущей Российской Государыни известно не так уж много. Причина ясна: кто мог предугадать столь великое её будущее. Поэтому главным источником являются записки самой Императрицы.

Известный биограф Императрицы А. Г. Брикнер указывал в монографии: «Императрица Екатерина в позднейшее время охотно вспоминала и в шутливом тоне говорила о той сравнительно скромной обстановке, при которой она, бывшая принцесса Ангальт-Цербстская Софья Фредерика Августа, родилась (21 апреля ст. ст., или 2 мая н. ст., 1729 года) и выросла в Штеттине, как дочь губернатора этого города, принца Христиана Августа и принцессы Иоаганны Елизаветы, происходившей из Голштинского дома и бывшей, таким образом, в довольно близком родстве с Великим Князем Петром Фёдоровичем».

В 1776 году, касаясь, к слову, своего детства, Императрица Екатерина Вторая писала барону Гримму, собиравшемуся посетить Штеттин: «…я родилась в доме Грейфенгейма, в Мариинском приходе… жила и воспитывалась в угловой части замка и занимала наверху три комнаты со сводами, возле церкви, что в углу. Колокольня была возле моей спальни. Там учила меня мамзель Кардель и делал мне испытания г. Вагнер. Через весь этот флигель по два или три раза в день я ходила, подпрыгивая, к матушке, жившей на другом конце…». А далее в шутку прибавила: «…может быть, Вы полагаете, что местность, что-нибудь значит и имеет влияние на произведение сносных императриц». В другом письме она продолжила шутку: «Вы увидите, что со временем станут ездить в Штеттин на ловлю принцесс, и в этом городе появятся караваны посланников, которые будут там собираться, как за Шпицбергеном китоловы».

Этими шутками Екатерина хотела, очевидно, подчеркнуть совершенную необычайность превращения принцессы из обедневшего рода сначала в Великую Княгиню, а затем и в Императрицу России.

Чтобы понять, как случилось, что дочь губернатора заштатного прусского городишки была выбрана в невесты наследника Российского престола, необходимо разобраться, что происходило в ту эпоху в самой России.

Династическая линия Романовых с конца XVII века и вплоть до восшествия на престол Екатерины Великой была весьма слабой и непрочной. Старший сын Петра I, царевич Алексей Петрович, был, как известно, умерщвлён. Сын Петра I от Марты Самуиловны Скавронской (будущей Екатерины I) умер в младенчестве. Сын казнённого царевича Алексея Петровича, ставший в юные лета Императором Петром II, умер, а по некоторым данным, был отравлен. Детей у него не было по младости лет. Даже женить юного Императора не успели.

Род Романовых по мужской линии пресёкся, и в 1730 году Верховный тайный совет остановил свой выбор на Анне Иоанновне, дочери Иоанна, старшего брата Петра, выданной ещё в 1710 году за герцога Курляндского и вскоре овдовевшей. Анна Иоанновна правила с 1730 по 1740 год, и это царствование оставило по себе тяжёлые воспоминания. После её смерти оседлавшие Россию во времена «бироновщины» иноземцы возвели на престол младенца Иоанна Антоновича при регентстве его матери, Анны Леопольдовны, которая была дочерью герцога Мекленбург-Шверинского и племянницы Петра I Екатерины Иоанновны. Всё это было сделано в обход законных прав дочери Петра Первого Елизаветы Петровны.

Наконец, русской гвардии надоела вся эта дворцовая кутерьма иноземцев, и 25 ноября 1741 года, разогнав неметчину, гвардейцы возвели на престол Елизавету Петровну.

Императрица Елизавета Петровна, насмотревшаяся на возню вокруг престола малодостойной уважения своры алчных претендентов, стала искать возможность укрепить династическую линию. Но, увы, ей удалось найти лишь сына гольштейн-готторпского герцога Карла Фридриха и Анны Петровны, дочери Петра I от Марты Самуиловны Скавронской, который был наречён сложным для понимания в России именем Карл Пётр Ульрих. С одной стороны, он был внуком Петра I, а один внук – Император Пётр II – уже правил в России с 1727 по 1730 год. Почему же не стать Императором второму внуку? Но, с другой стороны, претендент на престол, выбранный Елизаветой Петровной, её саму привёл в шок…

Тем не менее, дело сделано, и отступать было некуда. Императрица стала спешно искать невесту для наследника. Она решила все надежды возложить на то чадо, которое родится от брака дурно воспитанного и малообразованного Великого Князя с достойной супругой, если удастся подыскать таковую.

Есть что-то мистически загадочное в том, что выбор пал именно на Екатерину Алексеевну, которая до Православного Крещения звалась: Софья Фредерика Августа Ангальт-Цербстская. Посудите сами: предлагались невесты гораздо более именитые. А. Г. Брикнер в “Истории Екатерины Второй” рассказал: «Уже в 1743 году в Петербурге был возбуждён и решён вопрос о женитьбе наследника престола. Ещё до этого, а именно в конце 1742 года, английский посланник сделал предложение о браке Петра с одной из дочерей английского короля; рассказывают, что портрет этой принцессы чрезвычайно понравился Петру. С другой стороны, зашла речь об одной французской принцессе, однако, Императрица Елизавета не желала этого брака. Из записок Фридриха II видно, что Императрица Елизавета, при выборе невесты для своего племянника, «всё более склонялась на сторону принцессы Ульрики, сестры прусского короля». Зато выбор Бестужева пал на Саксонскую принцессу Марианну, дочь польского короля Августа III, ибо этот брак вполне соответствовал политической системе канцлера, союзу между Россией, Австрией и Саксонией, для сдерживания Франции и Пруссии».

Как видим, рассматривались четыре претендентки, к одной из которых благоволила Императрица Елизавета Петровна, к другой сам Великий Князь Пётр Фёдорович, а к третьей, уже по политическим мотивам, канцлер Бестужев.

Но вдруг, казалось бы, ни с того ни с сего, Императрица Елизавета Петровна, никого не известив, завела переговоры о браке наследника с принцессой Софьей Фредерикой Августой Ангальт-Цербстской, родители которой были крайне бедны, а сама невеста к тому же ещё, приходилась жениху троюродной сестрой.

Впрочем, полезнее ли были бы для России все вышепоименованные невесты, если учесть каков сам жених по умственному складу и характеру? Могла ли Россия стать для них столь же желанной Родиной, как для Екатерины, если они у себя дома купались в роскоши, а для принцессы Ангальт-Цербстской на её родине перспектив по существу не было? Одной из причин выбора явилось то, что принцесса Софья, став Великой Княгиней, не смогла бы опираться на силу придворных партий, которые неминуемо сгруппировались бы при любой из перечисленных выше претенденток. Такая опора могла серьёзно осложнить передачу прав на престолонаследие тому, кто появится на свет после бракосочетания Великого Князя.

Многие историки пытались понять, почему выбор пал именно на Софию Фредерику Августу? А. Г. Брикнер предлагал такое объяснение: “С давних пор между русским двором и родственниками невесты Великого Князя Петра Фёдоровича существовали довольно близкие сношения. Брат княжны Иоганны Елизаветы (матери будущей Императрицы Екатерины II), епископ Любский Карл, при Екатерине I был в России в качестве жениха Елизаветы Петровны. Он вскоре умер, но Елизавета Петровна не переставала питать некоторую привязанность к его родственникам. Ещё до мысли о браке Петра с принцессой Ангальт-Цербстскою, они находились в переписке с её матерью…”.

Так или иначе, но решение было принято, и Елизавета Петровна тайно призвала в Петербург Иоганну Елизавету с дочерью. Причины приглашения, да и само по себе приглашение держались в тайне.

«Пётр будет твоим супругом…»

Императрица Екатерина Вторая вспоминала о том в своих «Записках…» следующее: «1 января 1744 года мы были за столом, когда принесли отцу большой пакет писем; разорвав первый конверт, он передал матери несколько писем, ей адресованных. Я была рядом с ней и узнала руку обер-гофмаршала голштинского герцога, тогда уже русского Великого Князя. Это был шведский дворянин по имени Брюмер. Мать писала ему иногда с 1739 года, и он ей отвечал. Мать распечатала письмо, и я увидела его слова: «…с принцессой, Вашей старшей дочерью». Я это запомнила, отгадала остальное и, оказалось, отгадала верно. От имени Императрицы Елизаветы он приглашал мать приехать в Россию под предлогом изъявления благодарности Её Величеству за все милости, которые она расточала семье матери».

Сразу после обеда отец и мать принцессы Софии уединились и что-то обсуждали, причём, после долгих разговоров, мать «отклонила отца от мысли о поездке в Россию».

И вот тут будущая Императрица Екатерина проявила удивительную, даже весьма дерзкую инициативу: «Я сама заставила их обоих на это решиться, – вспоминала она в «Записках…», – Вот как. Три дня спустя я вошла утром в комнату матери и сказала ей, что письмо, которое она получила на Новый год, волновало всех в доме… Она хотела узнать, что я о нём знала; я ей сказала, что это было приглашение от Русской Императрицы приехать в Россию, и что именно я должна участвовать в этом. Она захотела узнать, откуда я это знала; я ей сказала: «через гаданье»… Она засмеялась и сказала: «ну, так если вы, сударыня, такая учёная, вам надо лишь отгадать остальное содержание делового письма в двенадцать страниц». Я ей ответила, что постараюсь; после обеда я снесла ей записку, на которой написала следующие слова (гадалки, популярной в Штеттине. – Н. Ш.):

«Предвещаю по всему,

что Пётр III будет твоим супругом».

Мать прочла и казалась несколько удивлённой. Я воспользовалась этой минутой, чтобы сказать ей, что если действительно ей делают подобные предложения из России, то не следовало от них отказываться, что это было счастье для меня. Она мне сказала, что придётся также многим рисковать в виду малой устойчивости в делах этой страны; я ей отвечала, что Бог позаботится об их устойчивости, если есть Его воля на то, чтоб это было; что я чувствовала в себе достаточно мужества, чтобы подвергнуться этой опасности, и что сердце моё мне говорило, что всё пойдёт хорошо…».

Затем предстояло ещё убедить отца, с чем Софья Фредерика Августа вполне справилась, пояснив, что по приезде в Петербург они с матерью увидят, надо ли возвращаться назад. Отец дал письменное наставление в нравственности и велел хранить в тайне предстоящую поездку.

В записках о путешествии говорится: «В Курляндии я увидела страшную комету, появившуюся в 1744 году; я никогда не видала такой огромной – можно было сказать, что она была очень близка к земле».

Под таким Знаком въехала в Россию будущая Императрица Екатерина Великая. Любопытно, что эта комета запомнилась знаменитому поэту екатерининской эпохи, прославившему Государыню в оде «Фелица», Гавриилу Романовичу Державину. В «Объяснениях» на собственные сочинения, поэт, говоря о себе, как обычно он это делал в публикациях подобного рода, в третьем лице, писал: «Родился он в 1743 году 3 июля, в 1744 году, в зимних месяцах, когда явилась комета… то он, быв около двух годов, увидев оную и показав пальцем, быв у няньки на руках, первое слово сказал: «Бог».

А ведь принцесса Софья верила, что именно по воле Бога вызвана в Россию… Пуржила и вьюжила русская зима, взбивали огромные снежные перины неугомонные метели, поражало снежное безбрежье, таинственно мерцающее в лунном свете и сверкающее в свете солнечном. Дороги, порой, едва угадывались под снежными покровами. Без провожатых не найдёшь, куда ехать, заплутаешь в бесконечном просторе. Не видела прежде такой необозримости, стремящейся к бесконечности, юная прусская принцесса, и вряд ли могла она представить себе, что когда-то вся эта невообразимая красота русских полей, торжественность дубрав, рощ и лесов, одетых в белоснежное убранство непорочной чистоты, будет в её державной власти. Вряд ли она могла предположить, что пройдут годы, и она, во время частых своих путешествий, будет проноситься в карете, поставленной на лыжи, по Российским просторам, жмурясь от слепящего снега днём и восхищаясь яркими факелами костров, освещающими царский путь ночью.

Резвые кони мчали прусскую принцессу в тревожную, но желанную неизвестность. Ей не было жаль прошлого – её влекло будущее, пусть туманное, но полное надежд. Детские годы на родине и юношеские в России наложили каждый свой, но в чём-то общий отпечаток на характер будущей Императрицы. В. В. Каллаш в статье «Императрица Екатерина II. Опыт характеристики», опубликованной в книге «Три века», которая была издана к 300-летию Дома Романовых, сделал такой вывод: «Богатые природные силы, высокие требования, пошлая, монотонная, бедная обстановка – вот условия, среди которых слагался характер Екатерины в её юности. Сознание недюжинных сил, постоянные унижения, противоречия между думами и действительностью заставляют рваться из этой тягостной атмосферы, отдаляют от родных, воспитывают самостоятельность характера, находчивость, наблюдательность, усиливают самолюбие и тщеславие; упругость некоторых из этих черт развивается пропорционально давлению среды. Двор Елизаветы дал ей ту же картину, только ещё ярче окрашенную, в сильно увеличенном масштабе… Здесь, в новой обстановке, ждали Екатерину та же пошлость, мелочность интересов, та же грубость вкусов неискусно прикрытые взятой у французов напрокат изысканностью обращения; здесь тоже слишком мало думали об общем благе и слишком много – о своём личном».

Впрочем, всего того, что ждёт её при Дворе Императрицы Елизаветы Петровны, принцесса Софья тогда ещё не знала. С этим предстояло познакомиться уже в ближайшие дни…