Полная версия

Национальный состав Красной армии. 1918–1945. Историко-статистическое исследование

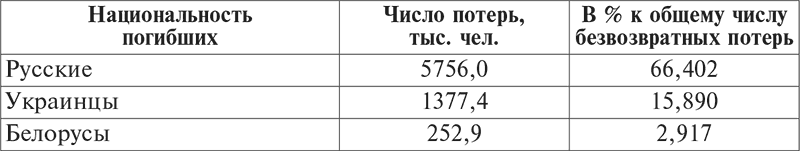

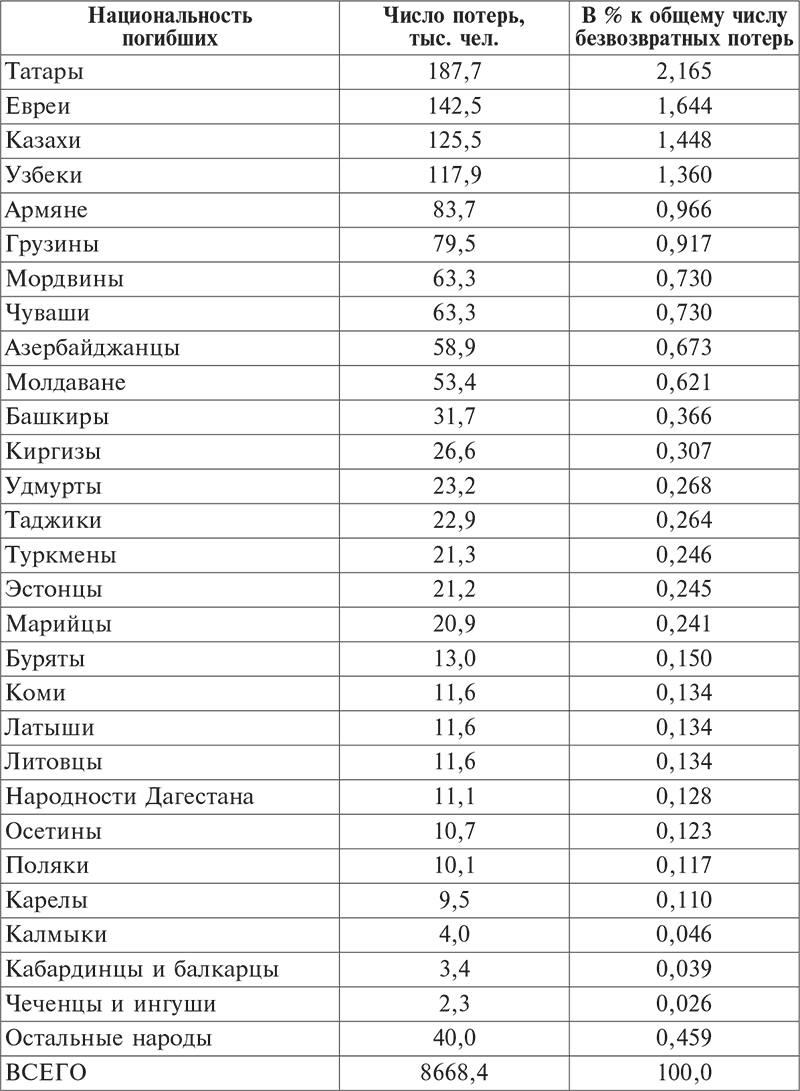

Не подвергая сомнению в целом высокую научную ценность работы «Гриф секретности снят» (тем более что ничего сравнимого ей по масштабу за тридцать лет предложено не было), разберем столь часто цитируемую таблицу (см. таблицу 1), отражающую потери Красной армии по национальностям. Она была составлена на основе донесений о списочной численности военнослужащих Красной армии, причем данные о потерях получены расчетным способом при помощи коэффициентов смертности[76].

Таблица 1. Безвозвратные потери Красной армии в годы Великой Отечественной войны по национальному составу

Источник: Россия и СССР в войнах XX века. Потери вооруженных сил. Статистическое исследование. М., 2001. Табл. 121.

В основу данного расчета было положено, казалось бы, очевидное статистическое допущение того, что советские этносы несли потери пропорционально их представительству в Красной армии. Для своих расчетов авторы почему-то использовали данные о списочной численности Красной армии лишь за период с 1943 по 1945 г., очевидно предположив, что соотношение этносов за годы войны не менялось и в ее конце было таким же, как и в начале. Такое предположение в корне неверно, напротив, как будет показано в данной книге, представительство народов СССР в рядах Красной армии существенно менялось. Кроме того, именно при определении масштаба потерь экстраполяция коэффициентов потерь дает наименее точные результаты, поскольку военнослужащие различных национальностей использовались в войсках неравномерно в разные периоды войны, на разных участках фронта, в разных родах войск, в действующих и недействующих войсках и т. п. Добавим к этому, что десятки советских этносов подверглись различным ограничениям на прием в ряды Красной армии или действующих войск. Все это означает, что советские народы несли боевые потери различной интенсивности, измерить которые «общим аршином» просто невозможно.

Авторы труда «Гриф секретности снят» (в частности, Г.Ф. Кривошеев и М.В. Филимошин) в других своих публикациях высказывали в целом правильную гипотезу о том, что к концу войны чрезмерно высокие потери уроженцев РСФСР (прежде всего русских) значительно сократились за счет пропорционального роста потерь граждан, призванных с освобожденных территорий Украины, Белоруссии, Прибалтики, Молдавии. Однако цифровая иллюстрация этого предположения выглядит неубедительно, и к тому же она не снабжена ссылками и объяснением методики расчета[77].

Вообще, складывается впечатление, что пресловутый «расчетный» подход к изучению личного состава Красной армии в годы войны стал универсальным способом «латания» реальных, а чаще всего мнимых историографических «дыр»[78]. На деле же исследователи нередко злоупотребляют расчетными данными вместо кропотливого заполнения лакун достоверными архивными документами.

В данной монографии мы принципиально избегали расчетов, доверившись источнику, разумеется, подвергнутому критическому анализу. Пожалуй, за единственным исключением, когда использование расчетных данных оказалось объективно неизбежным: при оценке численности и национальной структуры населения Советского Союза накануне Великой Отечественной войны. Здесь исследователю фактически не на что опереться, кроме недостаточно свежих данных Всесоюзной переписи января 1939 г., которая сама по себе вызывает вопросы у современных демографов в связи с известными обстоятельствами ее проведения. Не говоря о том, что уже после переписи численность и национальный состав страны претерпели значительные изменения после территориальных приобретений СССР на западных рубежах в 1939–1940 гг. Точного подсчета этих приобретений произведено не было. Поэтому в данном случае при анализе и сопоставлении национальных процессов в Красной армии накануне и в годы Великой Отечественной войны с общей этнодемографической картиной в стране, неизбежным стало обращение к расчетным данным советского статистического ведомства, имевшим официальный характер и опубликованным в служебном справочнике, носившем в свое время гриф «совершенно секретно»[79].

1.2. Зарубежная западная историография

Зарубежная западная историография в плане освоения первоисточников по теме исследования всегда была вторичной по отношению к отечественной. Если в советский период работа западных историков в военных архивах была невозможна по политическим причинам, то сегодня препятствием служит специфический характер архивного материала – сложно организованного, многообразного и чрезвычайно объемного массива делопроизводственных документов. Иностранный исследователь в читальном зале Центрального архива Министерства обороны РФ – очень редкий гость.

Тем не менее западная историография интересна неангажированностью и стремлением к объективности в освещении темы, некоторыми оценками и подходами. Зарубежных авторов искренне интересует уникальный опыт Красной армии, объединившей под своими знаменами десятки разноязычных этносов. Этот опыт рассматривается в контексте общеполитических процессов в СССР, его национальной политики, трактуемой западной наукой в терминах неоколониализма.

Пользуясь советскими и российскими изданиями как первоисточниками, они обращаются прежде всего к программным документам, связанным с решением национального вопроса в строительстве советских вооруженных сил, и статистическим данным, иллюстрирующим эти решения. Западных историков особенно интересуют социальный и политический аспекты взаимодействия этнических меньшинств с доминирующим русским этносом в рамках воинского коллектива и количественное измерение этого взаимодействия: численность и соотношение меньшинств в воинских рядах на разных этапах истории Советского Союза, а также факторы, влиявшие на изменения этой численности. Стремление к инструментальному, статистическому измерению национальных проблем в советском военном строительстве принципиально отличает западную историографию от большинства аналогичных отечественных работ. Не случайно большой популярностью среди зарубежных исследователей по сию пору пользуется проанализированная выше работа А.П. Артемьева – один из немногих трудов, содержащий богатый сравнительно-цифровой материал по теме этнического представительства в Красной армии в годы войны.

Как и в отечественной историографии, в западной также неизменно популярна тема национальных частей, однако коренное отличие в их изучении состоит в том, что зарубежные историки всегда старались охватить тему целиком, взглянуть на национальные формирования как на особый институт Красной армии и инструмент национальной политики государства.

Принципиальный вопрос: являлась ли Красная армия «орудием интеграции советских этносов»? – решался западной историографией позитивистским инструментарием, через попытку замерить количественное и качественное представительство различных национальностей в советских вооруженных силах, особенно в рамках дихотомии «русские-нерусские этносы». Решению этой проблемы посвящены монографии и статьи известного советолога Т. Раковски-Хармстоун[80], книги Дж. Х. Лобинжера[81], В. Янга[82] и др. Автор монографии «Расколотая империя: Национальный бунт в СССР» Э. Каррер д’Анкосс приходит к выводу о том, что в различных составах военнослужащих (рядовом, офицерском) одни и те же национальности представлены по-разному, при явном доминировании русского этноса. Представительство неславянских народов соответствует степени их адаптации к русскоязычной культурной среде и встроенности в традиционное русское общество. Поэтому «советская армия отражает не общество, а власть и степень ассимиляции национальных групп или их сотрудничества с властями»[83]. Факт этнического дисбаланса в советском офицерском корпусе в пользу славян подчеркивался и в монографии Э. Джонс «Красная армия и общество»[84].

В 1980-х гг. этническая проблематика в строительстве советских вооруженных сил изучалась в рамках проекта RAND Corporation Research Study, курируемого армией США. В 1982 г. вышел доклад RAND С.Л. Карран и Д. Пономарева «Использование этнического фактора в Русской и Советской армиях»[85]. В последующие годы был издан еще ряд докладов[86]. В 1988 г. в рамках проекта вышла монография Р. Алексеева и С. Уимбуша «Этнические меньшинства в Красной армии: богатство или обуза?»[87].

В постсоветский период увидели свет монографии М. фон Хагена, Р. Риза, Дж. А. Санборна[88], ряд статей[89] в журналах и сборниках, посвященных социальным проблемам Красной армии, в том числе связанным с ее национальным составом. Источниковая база ряда исследований значительно расширилась. В частности, в работах Дж. А. Санборна, М. Меридейл[90] используются материалы российских архивов: РГВА, ЦАМО, РГАСПИ и др.

Из исследований последних десятилетий (изданных после распада СССР) на тему советской национальной политики особенно следует выделить фундаментальную работу профессора Гарвардского университета Т. Мартина, посвященную политике коренизации национальных кадров в 1920-х гг., «Империя „положительной деятельности“»[91]. Книга, построенная на архивном материале, получила широкую известность и признание в российской научной среде. Понятие «империя „положительной деятельности“» в последние годы повсеместно употребляется как синоним советского политического курса 1920-х гг. в национальной сфере. Т. Мартин впервые в историографии дал многосторонний анализ явлению коренизации, предложил теоретические обоснования этой политики, показал ее региональные и отраслевые различия, а также предложил свое объяснение причинам ее постепенного сворачивания в 1930-х гг. К недостаткам этой большой по объему работы следует отнести то, что процесс коренизации в военной сфере совершенно упущен автором и даже ни разу не упоминается. Впервые национальная политика коренизации была соотнесена с проблемами строительства Красной армии еще Т. Раковски-Хармстоун в конце 1970-х гг., однако автор тогда призналась, что о результатах ее реализации в военном строительстве судить не может за неимением документальной базы[92].

В оксфордском сборнике статей «Государство наций: Империя и национальное строительство в эпоху Ленина и Сталина»[93] содержится несколько любопытных статей, касающихся национального строительства в СССР. В частности, обоснованным представляется взгляд на отправную точку советского нациестроительства, связанную с дискуссией по национальному вопросу в начале 1920-х гг. между Лениным и Сталиным. Отмечается, в частности, что в 1917 г. большевики пришли к власти в моноэтничном государстве, в том смысле, что великорусский этнос безраздельно господствовал в Российской империи. Быстро поднявшиеся националистические движения на окраинах рушащегося государства дали понять советскому руководству, что националистическая угроза была действительно серьезной. Но в то же время «они понимали и то, что русский национализм исключительно силен и представляет собой еще более серьезную угрозу единству государства, поскольку может спровоцировать «защитный» национализм среди нерусского населения. Поэтому Ленин и Сталин вполне сознательно попытались создать антиимперское государство. Они поддерживали создание и развитие нерусских территорий, элит, языков и культурных учреждений, при этом систематически принижая русские национальные институты и культуру и даже превращая русских в козлов отпущения[94].

Нельзя не отметить еще одной свежей работы французских авторов А. Блюма и М. Меспуле, изданной впервые в Париже в 2003 г. и переведенной на русский язык[95]. Книга посвящена развитию статистической отрасли в условиях сталинизма, выявлению механизмов кадровой и научно-методологической преемственности советской статистической службы от дореволюционной и в то же время сильнейшего политического давления со стороны государства. Рассматриваются особенности статистических обследований населения и экономики в 1920–1930-х гг. Вопросы взаимодействия гражданской статистической службы с военным ведомством, в том числе военные переписи, не попали в поле зрения авторов. С точки зрения нашего исследования особенно ценной является весьма содержательная глава, посвященная национальным аспектам статистических исследований населения в Российской империи и СССР[96]. Авторы убедительно показывают всю сложность таких работ в условиях интенсивно формирующихся этнических идентичностей. Сами статистики и государство постоянно участвовали в изменении и оформлении этих идентичностей, «предписывая», назначая их, группируя национальности исходя из своих административных целей. В работе раскрыты движущие силы и механизм этого процесса.

1.3. Историография постсоветского пространства

На просторах бывшего Советского Союза тематика военной службы местных этносов в рядах Красной армии по понятным причинам сильно политизирована. Как нигде, здесь уместно вспомнить классическую формулу сталинской науки: «История – это политика, опрокинутая в прошлое». Образы национальной военной истории поставлены на службу актуальной политики современных государств, вполне отражая современную, весьма недружественную атмосферу на бывшем советском пространстве. Как отмечает один из ведущих отечественных этнологов академик В.А. Тишков, «конструирование прошлого», создание «версии прошлой жизни, которая ведет к современности… на основании выборочной организации прошлых событий» является важнейшим фактором современной этнической и национальной самоидентификации[97].

Сразу отметим, что ключевым недостатком многих современных работ, издаваемых по интересуемой тематике на постсоветском пространстве, является их слабая источниковая база. Архивный материал привлекается эпизодически, и речь идет в основном об интерпретации известных фактов. Понятно, что ключевые архивы по теме остались на территории России, однако слабо вовлекаются в научный оборот и материалы местных архивов. Диссертации по военно-исторической тематике XX в. тоже редкость. Все это свидетельствует о значительной утрате национальными историческими сообществами интереса к совместной советской военной истории, ее ритуализации и политизации. Особенно это касается историографии Великой Отечественной войны. История войны крайне конъюнктурна и может зависеть буквально от личных пристрастий главы государства. Так, например, произошло в Узбекистане, где на протяжении четверти века правления И.А. Каримова память о войне и участии в ней узбеков медленно, но упорно вытеснялась из символического, информационного и образовательного пространства страны. С приходом в 2016 г. к власти бывшего премьер-министра Ш.М. Мирзиёева тема победы над нацизмом переживает настоящий ренессанс: возвращаются на место старые памятники, проводятся шествия, публикуются книги.

В ряде стран (Таджикистан[98], Белоруссия[99], Армения[100], в значительной степени – Казахстан[101], Киргизия[102]) тема разрабатывается в целом в парадигме старого советского подхода с упором на освещение героических аспектов национальной военной истории и боевого пути сформированных в этих регионах национальных частей. Так, в Белоруссии советские традиции изучения военной истории оказались наиболее сильными на всем постсоветском пространстве; каноны военной героики догматизированы и неуклонно соблюдаются. Особенно это очевидно по содержанию научно-практических конференций по вопросам истории Великой Отечественной войны, активно проходящих в этой стране[103]. Белоруссия – фактически единственное государство, чья концепция и ключевые оценки истории Великой Отечественной войны совпадают с современной российской, что дает плодотворную почву для научной кооперации военно-исторических сообществ двух стран.

Историки других стран (Украина[104], Грузия[105], страны Балтии, отчасти Азербайджан) увлечены поисками своих корней вне российского/советского имперского контекста. Советское военное присутствие в этих странах трактуется как оккупация, а служба местного населения в рядах Красной армии – как действие принудительное. Государствообразующий этнос трактуется как жертва злодеяний сразу двух тоталитарных режимов – и нацистского, и советского. Сама война на большей части постсоветского пространства понимается как чужая, навязанная.

Определенный интерес представляет украинская историография. Тема участия миллионов украинцев в совместной с русскими и другими народами борьбе с нацизмом все более маргинализуется, и нередко целые монографии, посвященные истории вооруженных сил Украины XX в., обходятся даже без упоминания этого факта[106]. Термин «Великая Отечественная война» вовсе выведен из официального и научного оборота, и, очевидно, это означает, что, по крайней мере, на современном историческом этапе полный отрыв от некогда единой с российской историографией традиции изучения событий 1939–1945 гг. завершен.

Позиция жертвы большой игры великих держав оправдывает и всевозможные коллаборации «малого» этноса с разными сторонами конфликта, трактуемые как морально приемлемые стратегии выживания нации в условиях тоталитарного гнета. Такому подходу присущ страдательный настрой и пристальное внимание к человеческой и материальной цене победы, которую пришлось заплатить представителям данного этноса за участие в войне. Интересен анализ вопросов, связанных с мобилизациями украинцев в 1943–1944 гг. и резким ростом удельного веса украинцев в частях Красной армии в этот период. Так, в кандидатской диссертации В.А. Гриневича справедливо отмечается перманентная изменчивость национального состава действующей армии в связи с изменениями потоков пополнений в них из различных республик. Можно согласиться с утверждением о том, что с начала 1944 г. пополнения из Западной Украины стали большой проблемой для комплектующих органов Красной армии, причем сложность представляли как сам процесс мобилизации, так и дальнейшее использование этой категории военнослужащих в бою[107].

В коллективной монографии, посвященной военному строительству на Украине в XX в., сделаны полезные наблюдения об изменении численности военнослужащих в последний период Великой Отечественной войны в 1944–1945 гг., на что прежде редко обращалось внимание историков. По подсчетам авторов книги, в ряде армий 1, 2, 3-го Украинских фронтов число украинцев в это время значительно превышало число русских и достигало 50–80 %[108]. Например, в 4-й гвардейской армии 2-го Украинского фронта к весне 1944 г. насчитывалось 57 % украинцев, 35 % русских, 0,8 % белорусов, 1,3 % татар, 1,5 % евреев, 1,4 % представителей республик Закавказья, 1,7 % представителей Средней Азии и 1,3 % представителей других народов[109]. Отмечается, что к концу войны, по мере того, как иссякали мобилизационные возможности освобождаемых территорий УССР, удельный вес украинцев в частях действующей армии вновь упал и не превышал 20–25 %[110]. Хотя выводы о динамике численности украинцев в рядах Красной армии, сделанные украинскими учеными, в целом подтверждаются в представленной монографии, в украинских работах имеются существенные недостатки: политизированность выводов, узкая источниковая база, фрагментарный охват и нередко случайный характер привлекаемого для анализа учетного материала. Иногда ссылки на документы и вовсе отсутствуют. Например, в монографии доктора исторических наук М.В. Коваля сообщается, что численность украинцев во многих соединениях достигла 50–70 %, однако не приводятся ссылки на документы[111]. Таким образом, украинские исследования в области сравнительно-статистического изучения участия украинцев в рядах Красной армии можно считать лишь введением в тему.

В последние годы в украинской историографии активно исследуется проблематика советских войсковых мобилизаций на недавно освобожденных территориях республики в 1943–1944 гг.[112] В кандидатской диссертации[113] и статьях[114] Л.В. Рыбченко (ныне – заместитель директора Национального музея Украины), статьях О.Е. Лисенко[115], Л. Легасовой, Н. Шевченко[116] представлены результаты анализа специфического типа источников. В 2000-х гг. распоряжением правительства Украины в Национальный музей Украины из областных военкоматов были переданы все дела (свыше 9 тыс. единиц хранения[117]) военкоматов с уведомлениями граждан из воинских частей о безвозвратных потерях (в просторечье – похоронках). Записи о похоронках, содержащие сведения о дате и месте призыва гражданина, а также дате и месте гибели и захоронения, вносились в специальные книги, которые и стали сейчас предметом исследования, давшего интересные результаты (тем более в России такая работа пока не проведена).

Проведя содержательный и количественный анализ документов одного из районов Киевской области (Обуховского), Л.В. Рыбченко делает ряд любопытных наблюдений о масштабах и методах местных мобилизаций, степени военной выучки мобилизованных украинцев, сроках отправки их на фронт. В частности, она приходит к выводу о том, что нередко «только что мобилизованные жители освобожденных украинских сел сразу попадали в бой». Часть из них гибла в первом же бою недалеко от родных мест и даже хоронилась родственниками по месту жительства. Выяснилось также, что подавляющая часть мобилизованных местных жителей не успевала оформляться по правилам воинского учета[118]. В то же время автор соглашается с тем, что такая практика, судя по всему, была повсеместной в годы войны, а не велась целенаправленно только в отношении украинского населения, поскольку она осуществлялась в порядке выполнения приказа Ставки ВГК № 089, изданного еще 9 февраля 1942 г.[119], задолго до освобождения Украины. Данная директива разрешала военным советам армий в ходе наступления пополнять свои ряды в упрощенном порядке, вне установленной процедуры призыва военкоматами.

Проблема войсковых мобилизаций – интересная и плодотворная тема; проанализированные работы дополняют и подкрепляют сделанные нами на большом архивном материале выводы о резком росте численности украинцев и других «западных» народов СССР среди рядового состава Красной армии со второй половины 1943 г. и до конца войны и изменении соотношения в этническом составе войск между основными его категориями – офицерским, сержантским и рядовым составами.

В украинской академической литературе политике коренизации на Украине (частью которой являлось развитие национальных формирований) дается в целом положительная оценка. Как отмечалось в одной из обобщающих работ по истории Украины, «если в других национальных республиках коренизация так и осталась аппаратной кампанией, в Украине она приобрела многие признаки мощного национального возрождения»[120]. В работе Института истории Национальной академии наук Украины «Украинизация 1920–30-х гг.: Предпосылки, достижения, уроки» отмечается, что «за десять лет „украинизации“ (1923–1933 гг.) украинцы превратились в структурно полноценную, дружную и консолидированную нацию, то есть обрели все те характеристики, которых им так не хватало во время революции 1917–1920 гг.»[121].

В обобщающей работе «История украинского войска» рассмотрены вопросы украинизации воинских частей Украинского военного округа (УВО) в середине 1920-х гг., особенности языковой политики и партийно-политической работы в войсках, подлежавших украинизации[122]. Авторы справедливо рассматривают украинизацию частей РККА в УССР в контексте политических процессов на Украине, когда апологеты коренизации в регионе (прежде всего нарком юстиции и генеральный прокурор УССР Н.А. Скрипник) пытались использовать их для реализации модели украинского «национал-коммунизма»[123]. История украинских частей РККА показана на фоне общей картины публичной и негласной политической борьбы между сторонниками углубления украинизации и так называемыми «великодержавниками», чьи позиции с конца 1920-х гг. неуклонно усиливались[124].

* * *Анализ историографии показал недостаточную изученность национального аспекта строительства Вооруженных Сил СССР в 1918 – первой половине 1940-х гг. отечественной и зарубежной исторической наукой, фрагментарность и регионализацию тематики исследований, а нередко – этнополитическую ангажированность авторов в освещении национальной проблематики в военной истории.

Отсутствие объективного исследования национальной тематики в военном вопросе рождало и продолжает порождать сонмы спекуляций, домыслов и споров, особенно в национальной региональной исторической и публицистической литературе. Зияющая историографическая лакуна на месте столь важной, да и просто крайне интересной страницы отечественных вооруженных сил и послужила толчком к написанию данной книги.

Глава 2. Источники по национальному составу Красной армии

Когда в 1928 г. старшему инспектору Политуправления РККА Шапошникову[125] было поручено подготовить обобщающий доклад о национальном строительстве в РККА, он столкнулся с «необычайными затруднениями», а именно – с «в высшей степени распыленностью материалов», их устарелостью, полным отсутствием обобщающих справок по большинству национальностей, в связи с чем «предварительное намерение дать исчерпывающую картину национального военного строительства в ходе работы пришлось отменить за явной невыполнимостью…»[126].