Полная версия

АДМИРАЛ ИВАН ФЁДОРОВИЧ КРУЗЕНШТЕРН

Матросам была выдана тёплая одежда. Опасаясь цинги, капитаны приказали выдавать пивные дрожжи, лук, чай и клюквенный сок.

К вечеру ветер переменился: стал дуть сильный юго-западный, позднее склонившийся к западу. Ветер был настолько сильным, что моряки вынуждены были убрать все паруса и оставаться под зарифленными марселями. В два часа дня налетел такой жестокий шквал, что моряки с трудом смогли спасти свои паруса. После этого задул сильный ветер. В пять часов вечера небо покрылось белыми снежными облаками. Вид их был величественным и страшным.

На кораблях убрали все паруса, оставив только штормовые стаксели, и ждали приближающуюся облачную громаду.

И вот на корабли обрушился шквал, свирепствовавший несколько минут, продолжившийся сильнейшим ветром, который всю ночь носил корабли по морю. 28 февраля температура понизилась до десяти градусов холода. К вечеру на корабли обрушилось несколько жесточайших шквалов. Океан был страшен. Волны были как горы.

Под вечер буря стала слабеть.

На другой день ветер дул довольно умеренно.

И вот 2 марта настал прекрасный день. Иван Фёдорович Крузенштерн писал об этом: «Чувственное нами в этот день ободрительное удовольствие может представить себе только тот, кто терпел на море подобное возмущение, на которое морской человек не должен был никак жаловаться, если бы оно не сопровождалось холодом, угнетавшим нас всех до крайности.

Термометр показывал на шканцах только четверть градуса выше нуля; в каюте моей в продолжение двух недель стояла ртуть в термометре всегда почти на 3 градусах… По сему судить можно, что каждый из нас радовался лучам солнечным и поспешил наверх, чтобы сколько-нибудь согреться».

Паруса, платье и постели развесили на палубе для сушки. Иван Фёдорович Крузенштерн в холодную погоду приказывал, когда позволяла качка, разводить огонь на нижней палубе.

Дул свежий северо-восточный ветер. Корабли быстро летели на запад, делая по 9 и 10 узлов в час (примерно 17—19 километров).

3 марта 1804 года в восемь часов вечера русские корабли впервые обогнули мыс Горн и вышли на просторы Тихого океана. Путь от острова Святорй Екатерины они прошли в рекордно короткий срок – всего за четыре недели. 24 марта дул сильный ветер, на море было большое волнение и туман. «Надежда» потеряла «Неву» из вида. На «Надежде» стреляли из пушек, однако ответов не было слышно.

Первоначально Иван Фёдорович Крузенштерн планировал летом 1804 года провести географические исследования в Тихом океане. Однако из-за задержки на острове Святой Екатерины на это не было времени. Нужно было срочно доставить груз Российско-американской компании на Камчатку. Ещё, к сожалению, после прохождения мыса Горн на шлюпе «Надежда» обнаружилась течь. Крузенштерн предложил сократить путь и от Сандвичевых (Гавайских) островов, не заходя в Японию, идти кратчайшим путём к Камчатке, где произвести необходимую починку и выгрузить часть компанейских товаров. Посланник в Японию камергер Николай Петрович Резанов охотно согласился последовать благоразумному совету опытного морского офицера. От мыса Горн Иван Фёдорович Крузенштерн направил шлюп прямо к Маркизским островам.

С 24 по 31 марта продолжалась бурная погода, свирепые волны раскачивали корабль. Каждый день нужно было откачивать из трюма воду, а раньше приходилось это делать только два раза в неделю.

Во время всего путешествия Иван Фёдорович очень заботился о здоровье команды. 8 апреля он вновь приказал осмотреть всех матросов, нет ли у кого признаков цинги. Уже около десяти недель находились они непрерывно под парусами, терпели плохую и влажную погоду. Доктор Карл Эспенберг не нашёл ни у одного признаков цинги и уверял, что дёсны у всех стали твёрже и здоровее, чем при осмотре в Кронштадте.

10-го апреля наступил первый тёплый день. Матросы на палубе чинили паруса. Кузнец ковал топоры и ножи для меновой торговли с населением.

17-го апреля шлюп «Надежда» перешёл Южный тропик. После сильнейших шквалов наступил юго-восточный пассат.

Шлюп, подгоняемый попутным ветром, быстро приближался к Маркизским островам.

24-го апреля, перед приходом к Маркизским островам, капитан «Надежды» Крузенштерн издал свой замечательный приказ:

«Главная цель пристанища нашего на островах Маркизских есть налиться воды и снабжения свежими припасами. Хоть без согласия и воли жителей всё сие получить можем, но взаимные опасности запрещают нам прибегнуть к средству сему… Я уверен, что мы оставим берег тихого народа сего, не оставляя по себе дурного имени. Предшественники наши, описывая нрав островитян сих, представляют нам его миролюбивым. Они расстались с ними со всеми знаками дружбы. То и мы человеколюбивыми поступками нашими постараемся возбудить в них живейшую к нам признательность и подготовить для всех последовательных соотечественников наших народ, дружбой к нам пылающий».

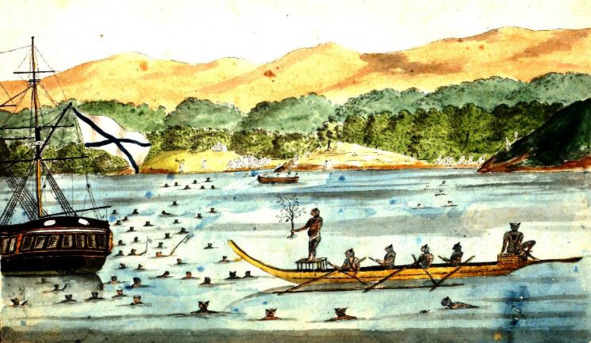

7-го мая в пять часов дня «Надежда» подошла к острову Нукагива и держалась на расстоянии одной мили от берега. Едва шлюп встал на якорь, как с высоких береговых утёсов в море бросились мужчины, женщины, дети и с большой скоростью, подобно рыбам, поплыли к кораблю – почти без заметного движения рук и ног. Они плавали вокруг корабля, предлагая кокосы, бананы и плоды хлебного дерева.

Через три часа в небольшой пироге, выдолбленной из ствола дерева, прибыл король со своей свитой.

Это был сильный и стройный мужчина лет тридцати пяти. Его звали Тапега Кеттанова.

Прибывшему на корабль королю Крузенштерн подарил нож и 14 метров красной материи, которая очень поравилась Тапеге. Свита, состоящая из родственников короля, также получила подарки. Крузенштерн показал королю свой корабль и обратил особое внимание правителя острова на пушки, объяснив их действие. Однако Тапегу это мало интересовало. Увидев на шканцах бразильских попугаев, он долго любовался ими. Настолько был поглощён действиями птиц, что не обращал ни на кого внимания. Заметив это, Иван Фёдорович подарил королю одного попугая.

На следующий день снова появился король со свитой и привёз Крузенштерну в подарок свинью – большую редкость на острове.

На этот раз Иван Фёдорович пригласил гостей в свою каюту. Островитяне с любопытством всё рассматривали. Особое их внимание привлёк написанный маслом портрет Юлианы, жены капитана.

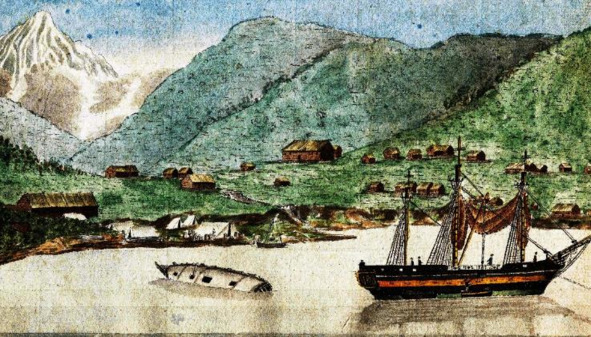

Шлюп «Надежда» у острова Нукагива. Пирога с королём Тапегой Кеттанова. Рисунок В. Тилезиуса. EAA 1414. 3.3, L 49

Они долго рассматривали его, громко говорили, размахивая руками, прищёлкивая языками и широко улыбаясь. Увидев зеркало, дикари пытались отыскать за ним человека. Поняв, что никого за зеркалом нет, все, покачивая головой, о чём-то говорили, а король любовался на себя. Настолько Тапеге понравилось любоваться собой, что он при каждом посещении корабля проходил в каюту и простаивал перед зеркалом несколько часов подряд, улыбаясь своему отражению.

Вскоре увидели лодку, стремительно летевшую к кораблю. Восемь гребцов-островитян дружно работали вёслами. На корме трепетал белый флаг, привлёкший внимание мореплавателей. Моряки предположили, что на лодке должен быть европеец. И действительно, в лодке находился англичанин, которого вначале Иван Фёдорович Крузенштерн принял из-за цвета его кожи за природного островитянина.

Англичанин представился капитану Крузенштерну Робертсом.

Он предложил мореплавателям свои услуги, которые были приняты с большой охотой. Приятно было иметь такого хорошего переводчика – ведь без знания языка островитян почти всё общение основывалось на догадках. Англичанин рассказал, что живёт на острове уже около семи лет и что он был высажен с английского купеческого корабля матросами, захватившими его. Оказавшись на острове, англичанин женился на родственнице короля Тапеги и поэтому является весьма уважаемым мужчиной среди островитян.

Иван Фёдорович Крузенштерн был несказанно удивлён тем, что обнаружил на острове двух европейцев: англичанина Робертса и одичавшего француза Жана, с головы до ног покрытого татуировками.

Они, европейцы, мирно общались с дикарями, постоянно враждуя между собой. Их трудно было отличить в толпе от местных жителей, так как под влиянием солнца и воздуха их кожа заметно потемнела. Одеты Робертс и Жан были как и все окружающие их дикари.

Оба европейца оказались весьма полезными не только в качестве переводчиков. Прожив долгое время на острове, они рассказали морякам о существующих на нём обычаях.

Основную помощь в сборе этнографических материалов оказал англичанин. Ведь доступ посторонних к «мораям» – местам захоронения знатных нукагивцев – был крайне затруднён. Лишь благодаря действию Робертса путешественникам, первым из европейцев, удалось посетить и даже зарисовать место захоронения одного из знатных нукагивцев.

Решив съехать на берег с целью отблагодарить короля Тапегу и познакомиться с островом, Иван Фёдорович Крузенштерн приказал произвести пушечный выстрел, поднять красный флаг и объявить корабль «табу». Это по принятому на острове обычаю означало, что никто не может без капитана посетить корабль. Прихватив с собой двух находившихся на шлюпе одичавших европейцев, Иван Фёдорович Крузенштерн, а также камергер Николай Петрович Резанов и офицеры на двух лодках поехали на берег.

Несмотря на дружелюбное поведение островитян, Иван Фёдорович Крузенштерн приказал офицерам на всякий случай основательно вооружиться. На берегу моряков встретила огромная толпа любопытных, которая сопровождала их почти до самого дома короля. Шагов за пятьсот до дома короля Крузенштерна и его спутников встретил дядя короля Тапеги с жезлом в руке.

Он отсёк от моряков толпу любопытных нукагивцев и, взяв Ивана Фёдоровича за руку, ввёл его в длинное узкое строение, где сидела королевская мать, окружённая всеми родственниками.

Вслед за ним вошли в королевский дом камергер Резанов и офицеры шлюпа «Надежда».

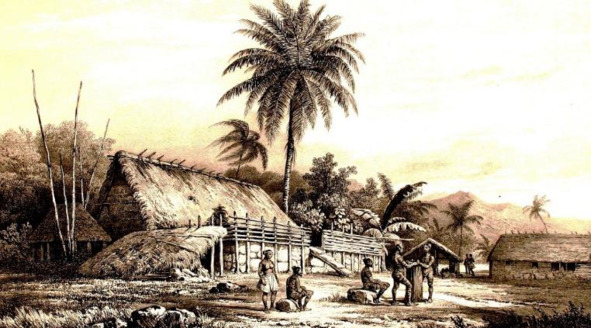

Посещение Иваном Фёдоровичем Крузенштерном острова Нукагива. Рисунок В. Тилезиуса. EAA 1414. 3.3, L 88

Никто больше не посмел зайти в дом, так как королевское жилище было тоже «табу». Встретивший гостей король рассадил их среди женщин королевской фамилии. Все они с большим любопытством рассматривали, ощупывали и любовались шитьём мундиров, темляками и другими частями мундиров. Иван Фёдорович Крузенштерн от имени гостей одарил всех женщин блестящими пуговицами, ножами и ножницами.

Затем король дал обед в честь посещения его семейства моряками шлюпа «Надежда». Обед проходил в специально предназначенном для этого строении и состоял из кокосов, бананов и воды. Установив дружественные отношения с королём Тапегой и его свитой, Иван Фёдорович Крузенштерн получил возможность хорошо изучить быт населяющих остров аборигенов.

Жилище островитян представляла собой длинная узкая постройка из морского тростника, переплетённого кокосовыми листьями и травой, закреплённая к деревянному каркасу.

Крыша была покрыта листьями хлебного дерева, наложенными один на другой. Внутренность дома условно разделялась бревном.

Передняя часть дома была вымощена камнем, а задняя устлана рогожей и предназначалась для сна.

Поселение на острове Нукагива. Гравюра по рисунку Г. И. Лангсдорфа.

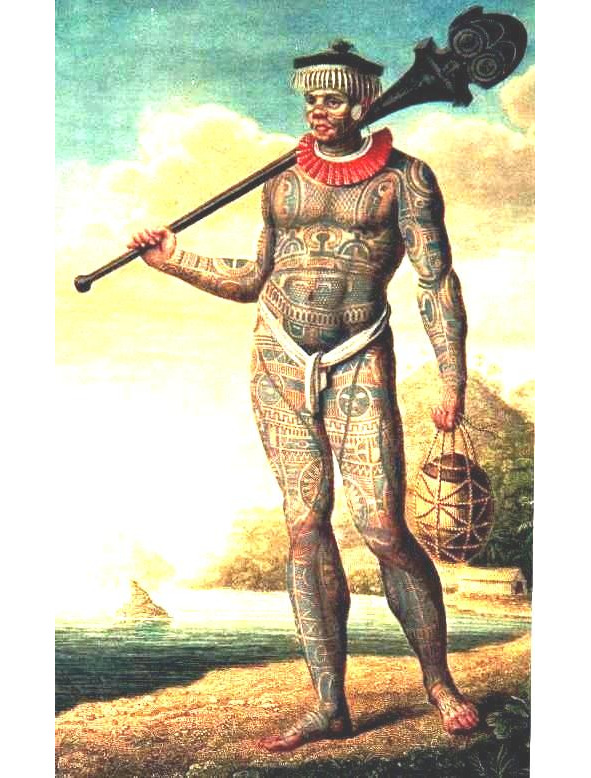

Все жители острова без исключения рослые, стройные и красивые. Цвет кожи тёмный, но не чёрный. Взрослые мужчины натирают всё своё тело тёмной краской, а женщины – жёлтым кокосовым маслом. Мужчины с ног до головы испещрены узорами, которые наносят на кожу особые мастера – их, по мнению Ивана Фёдоровича Крузенштерна, смело можно назвать художниками.

Русские матросы, поражённые артистизмом и красотой работы, организовали очередь у мастеров этого дела, и каждый просил изобразить у себя на теле на память понравившийся ему рисунок. Иван Фёдорович заметил, что все аборигены, принадлежащие к сообществу короля, имеют на груди насечённый четырёхугольник. Как он заметил во время своего визита к королю Тапеге, женщины были закутаны в жёлтую лёгкую ткань и не татуированы. Только их руки были наколоты мелким жёлтым и чёрным узором, так, что казалось, будто они в перчатках.

На голове мужчины носят круглую шапку наподобие шлема из петушиных перьев, а женщины – тюрбан из белой ткани такой величины, что он прикрывает только темя, оставляя на виду спереди и сзади их волнистые волосы.

Из одежды все аборигены носили только набедренные повязки.

Иван Фёдорович Крузенштерн, глядя на стройных и красивых людей, с трудом верил рассказам англичанина и француза, что аборигены острова Нукагива – людоеды. Действительно, он видел на кладбище человеческую голову, надетую на истукана и поставленную на могиле местного жреца, но объяснению англичанина о том, что при погребении остальные части тела разрезают на части и съедают, поверил с трудом. Однако косвенные факты подтвердили рассказы англичанина и француза о людоедстве. Моряки сами видели домашнюю посуду, украшенную человеческими костями, и местные жители ежедневно знаками показывали, что человеческое мясо вкусно. В основном аборигены всё же употребляли растительную пищу: кокосы, бананы и плоды хлебного дерева.

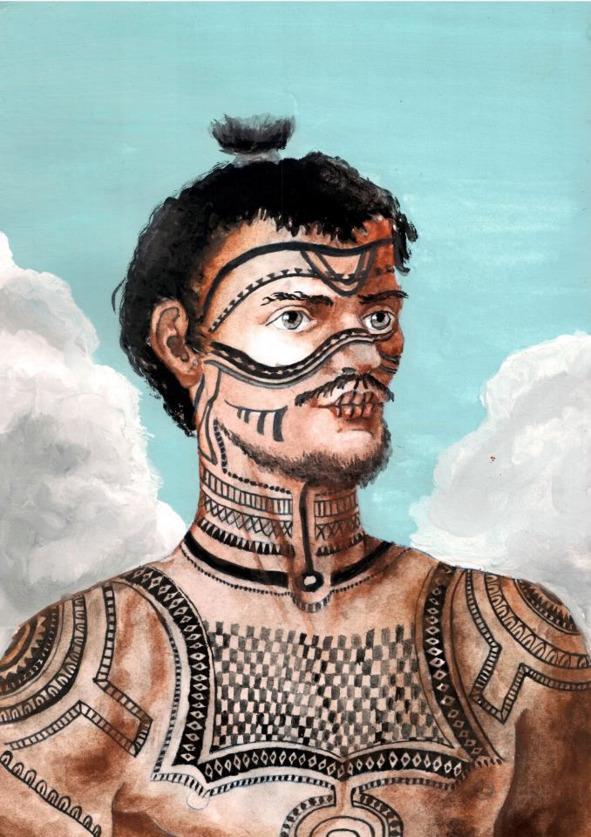

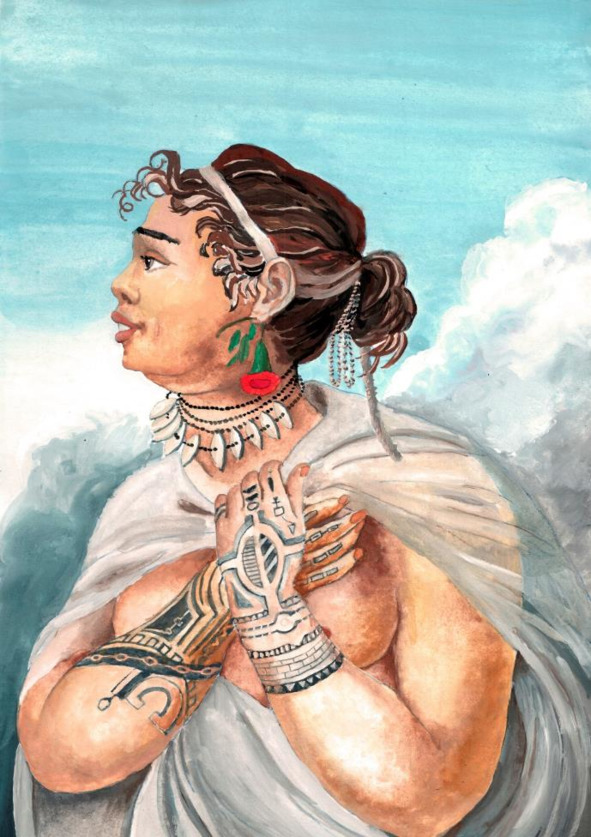

Грудное изображение мужчины острова Нукагива. Атлас… VIII Раскрашенная художником С. Д. Кирковым гравюра. Архив автора.

Грудное изображение женщины острова Нукагива. Атлас… IX Раскрашенная художником С. Д. Кирковым гравюра. Архив автора.

Зажиточные нукагивцы имели свои усадьбы и хорошо возделанные огороды.

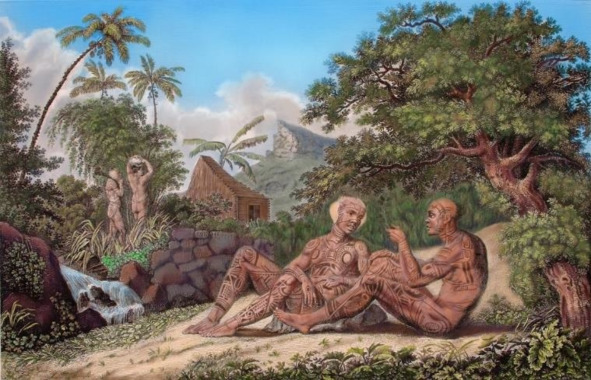

Изображение нукагивца, насекающего другому на тело узоры. Атлас… XI. Раскрашенная художником С. Д. Кирковым гравюра.

Бедняки занимались рыбной ловлей, используя для этого корень дурмана. Абориген нырял и разбрасывал по дну растолчённый корень. Рыба пьянела и всплывала наверх, где её ловили сетью.

Женщины на острове Нукагива работали больше, чем мужчины. Они делали украшения для мужей и себя, вили верёвки и плели циновки. Один обычай сильно удивил Крузенштерна. Матери практически не кормили своих детей грудным молоком. Как только рождался малыш, ближайшие родственницы уносили его от матери и выкармливали не молоком, а плодами и сырой рыбой. При таком питании дети вырастали крепкими и здоровыми. Они почти ничем не болели.

Вид морая, или кладбища, на острове Нукагива. Атлас… XVI Раскрашенная художником С. Д. Кирковым гравюра. Архив автора.

Воспитанием мальчиков занимались самые храбрые нукагивцы, обучая владению оружием, которое состояло из увесистой дубины, острого копья и пращи с сумкой наполненной острыми камнями. Через два дня на Нукагиву прибыл шлюп «Нева», заходивший на остров Пасха.

Во время стоянки у острова ссора между Иваном Фёдоровичем Крузенштерном и камергером Резановым приобрела вид крупного скандала на глазах всей команды. Появилась даже угроза полного развала порученного им крупного государственного дела.

Начальник кругосветной экспедиции Иван Фёдорович Крузенштерн стремился сделать здесь большой запас кокосовых орехов, плодов хлебного дерева, бананов и свежего мяса.

Капитан шлюпа «Надежда» запретил самовольную торговлю с островитянами и издал письменный приказ, запрещающий выменивать какие-либо предметы у местных жителей, пока экспедиция не будет снабжена свежим продовольствием.

Шлюпы «Надежда» и «Нева» у острова Нукагива. 2020 г.Холст, масло. Художник Сергей Кирков.

Лейтенанту Ромбергу и доктору Эспенбергу было поручено выменивать у островитян продукты на разные вещи.

После обмена железных изделий на кокосы и хлебные плоды лейтенант и доктор стали приобретать у островитян различные редкости.

Чрезвычайный и полномочный посланник в Японию камергер Николай Петрович Резанов находился, как мы знаем, на шлюпе «Надежда» в качестве пассажира и не придал никакого значения приказу, провозглашённому начальником кругосветной экспедиции Иваном Фёдоровичем Крузенштерном при заходе шлюпа на остров Нукагива.

Нукагивец, метающий копьё. Рисунок В. Тилезиуса. EAA 1414. 3.3

Нукагивец с увесистой дубиной и сумкой с камнями. Атлас… X

С целью пополнения этнографической коллекции императорского музея он приказал приказчикам своей компании приобрести разные предметы обихода у островитян посредством обмена. Когда слух о действиях приказчиков камергера Резанова дошёл до Крузенштерна, он решительно, не церемонясь, воспрепятствовал, как выразился, «самочинному торгу». Именно этот инцидент и явился поводом к последовавшему со стороны Резанова столкновению, ставшему кульминацией конфликта камергера с капитаном шлюпа «Надежда».

Думаю, излишне подробно излагать развитие этого широко известного скандала. Однако следует заметить, что чрезвычайный и полномочный посланник в Японию камергер Резанов начал публично выяснять отношения с начальником кругосветного плавания Крузенштерном на шканцах шлюпа «Надежда» – месте, особо почитаемом на корабле. Любые пререкания с капитаном корабля на шканцах, а уж тем более оскорбления или намёк на неповиновение команды, считаются тяжелейшим проступком.

Для Ивана Фёдоровича Крузенштерна, боевого морского офицера, эти оскорбления на шканцах были просто невыносимы. Поэтому он не мог сдержать себя, и последовал взрыв с его стороны. Смею предположить, по справедливости, что немалая доля вины в возникновении и развитии скандала, а может быть и большая, падает на долю самого Ивана Фёдоровича Крузенштерна.

Нам известен финал этого скандала.

Чрезвычайный и полномочный посланник России в Японию камергер Николай Петрович Резанов удалился в свою каюту и не выходил из неё до прибытия шлюпа «Надежда» в Петропавловск.

Бесспорно, согласно морскому уставу, который был принят ещё императором Петром I и действовал на идущих под Андреевским флагом кораблях, укомплектованных военными моряками, вся власть на корабле принадлежит капитану. Именно он распоряжается судном по своему усмотрению, а все находящиеся на борту, будь то гражданские или военные лица, вне зависимости от их должности, ранга, звания и положения, находятся в его полном подчинении.

Поэтому для экипажей шлюпов «Надежда» и «Нева», кроме Ивана Фёдоровича Крузенштерна, не могло быть никакого другого начальника.

Да, это так, однако приказчики Российско-американской компании находились в подчинении камергера Николая Петровича Резанова и не входили в состав экипажа шлюпа «Надежда».

Они приобретали предметы у островитян по распоряжению Резанова для пополнения этнографической коллекции императорского музея – предметы на земле, а не на корабле.

Поэтому поступок Ивана Фёдоровича Крузенштерна, приказавшего отобрать приобретённые для императорского музея предметы у приказчиков, был по меньшей мере неэтичным.

На девятый день, 18-го мая 1804 года, пополнив запасы воды, дров и свежей провизии, оба шлюпа покинули остров, увозя с собой «дикого француза». Англичанин Робертс решил остаться на острове Нукагива. К сожалению, Крузенштерну не удалось запастись достаточным количеством свежего мяса: они загрузили на оба корабля только семь свиней весом менее двух пудов каждая.

Покинув берег необыкновенного острова Нукагива, оба шлюпа, «Надежда» и «Нева», направились к Сандвичевым (Гавайским) островам. Там им предстояло разлучиться: «Нева» должна была идти к русским колониям в Америке, а «Надежда» – к Камчатке.

7-го июня впервые русские моряки увидели остров Овайги (Гавайи), самый большой из Сандвичевых островов.

Попытка запастись здесь провизией оказалась неудачной.

10-го июня в шесть часов вечера после троекратного «Ура!» корабли разлучились. Встреча была назначена в сентябре 1805 года в Макао (Аомынь) у южных берегов Китая.

Шлюп «Надежда» пошёл на юго-запад, чтобы исследовать малоизвестный участок Тихого океана.

Затем 18-го июня Иван Фёдорович Крузенштерн резко изменил свой курс и пошёл на северо-запад. Он надеялся как можно быстрее прийти на Камчатку.

22-го июня «Надежда» пересекла Северный тропик. Солнце стояло в зените. Сильно пекло. Термометр остановился на отметке плюс двадцать семь градусов по Цельсию. Наступило полное безветрие, и море было спокойным.

Георг Лангсдорф и Иоганн Горнер со шлюпки определяли плотность морской воды и распределение глубинных температур.

Измерения проводились ежедневно, через каждый час в течение суток. Эта работа имела большой научный интерес.

Помимо этого, астроном Горнер на протяжении всего пути от острова Нукагива ежедневно записывал данные по колебаниям барометра.

На 27-м градусе северной широты удалось установить северную границу северо-восточного пассата.

Вскоре наступила туманная, пасмурная погода с юго-западными ветрами, рвущими паруса.

3-го июля Иван Фёдорович Крузенштерн сделал попытку найти легендарные острова, богатые золотом и серебром, – Рика-де-Оро, Рика-де-Плата, но сильные западные ветры и туманы заставили отказаться от поиска.

Утром 13-го июля показался Шипунский мыс на камчатском берегу. Мореплаватели были очарованы покрытыми вечным снегом огнедышащими горами, красивыми берёзовыми лесами и чёрными береговыми скалами, на которых ютились тысячи чаек.

15-го июля 1804 года в Петропавловской бухте шлюп «Надежда» бросил якорь. Комендант был внимателен к команде шлюпа «Надежда» и его капитану Ивану Фёдоровичу Крузенштерну.

На шлюп ежедневно привозили горячий хлеб, свежую рыбу и различные овощи.

Команда занялась выгрузкой товаров и ремонтом оснастки и парусов.

Обеспокоенный создавшимися обстоятельствами, капитан шлюпа «Надежда» Иван Фёдорович Крузенштерн 20-го июля 1804 года написал императору Александру I из Петропавловска письмо следующего содержания:

«Бумаги, которые мною представлены министру коммерции на днях, докажут Вашему Величеству, что он (Резанов. – Прим. авт.) искал ссоры. Он даже дошёл до такой крайности, что начал причитать слова мои к бунту и стращал меня самым жестоким наказанием… Я повиновался Вашему повелению не из боязни или надежды к награждению, но из истинной любви к моему Государю и Отечеству, следовательно, господин Резанов не может обвинить меня в непочтении к Священной Особе Вашей, а ежели сие и учинит, то это из мщения единственно… Я с открытым сердцем готов явиться к Суду, который ежели найдёт меня виновным, то разве в том, что я не позволил мешаться в мою должность тому, который никакого понятия о ней не имеет».

Вид Петропавловской гавани с морской стороны.Рисунок В. Тилезиуса. EAA 1414. 3.3, L 172

Правлению Российско-американской компании Крузенштерн писал: «Ограждая себя от каких-либо неприятных последствий, непременно прошу Главное правление уволить меня от службы Американской компании; по инструкции, которую имеет господин Резанов, он яко обоих судов, имеет полную власть надо мною и над всеми моими офицерами, которые до прибытия нашего в Тенериф, где тайна сия обнаружилась, не знали другого начальника, кроме меня. Ныне я узнал, что Главное правление поручило господину Резанову, яко хозяйствующему лицу, все предметы, касающиеся до выгод Русско-американской компании, и все торговые обороты, в которых мне руководствоваться его советами, и, конечно, честь моя заставила бы меня ревностно выполнить сию часть инструкции моей; но сим не разумеется и быть не может, чтоб я был подчинён ему. Каждому из нас вверено начальство сей экспедиции; но как двух начальников быть не может, а, следовательно, один лишний, почему я повторительно прошу Главное правление уволить меня от службы Амер. комп.; ибо, быв подчинён господину Резанову, полезным быть не могу, бесполезным быть не хочу. Г-н Резанов угрожает мне, что постарается купно с господами директорами подвести такой итог (собственное выражение г. Резанова), что мне не достанется получить ни одной копейки из 10 000, обещанных им самим, от лица всей компании. Угрозы сии не знаю, достойны ли человека благородного, я же со своей стороны их презираю; приятно мне, что Главному правлению известно, что я их не просил и не так низок, чтоб ныне сего просить; одним словом, такие угрозы чести не делают; по себе, часто ошибаются, ибо меня деньгами подкупить невозможно». Внизу письма приписано: «Я прошу ещё Гл. пр., чтоб оно доставило мне способ ехать из Камчатки в Петербург, ибо я по необходимости принуждён возвратиться».