Полная версия

АДМИРАЛ ИВАН ФЁДОРОВИЧ КРУЗЕНШТЕРН

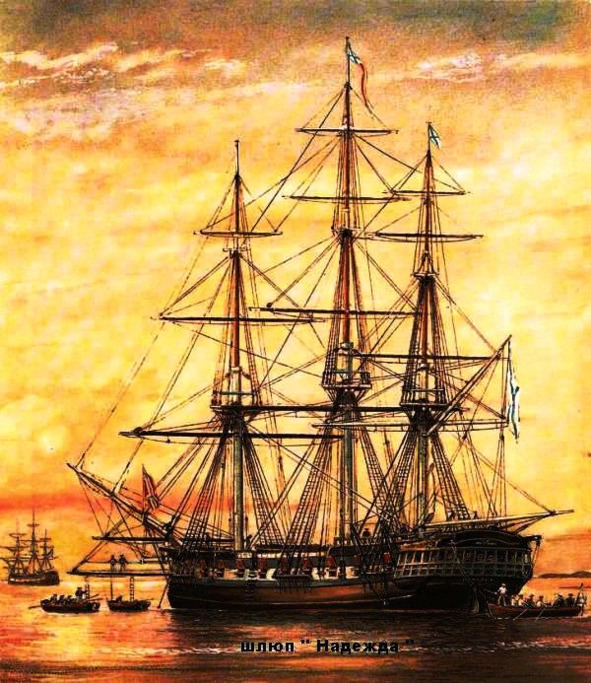

На судне «Надежда» находились посол в Японию Николай Петрович Резанов со своей свитой, приказчик Российско-американской компании Фёдор Иванович Шемелин – широко образованный человек, издавший описание этого кругосветного путешествия, пять японских путешественников, потерпевших в августе 1783 года кораблекрушение вблизи Алеутских островов.

Следует отметить, что очень развязным в своём поведении, прямо сказать, враждебным и безобразным в свите камергера Резанова оказался во время плавания поручик граф Фёдор Толстой, прозванный Американцем.

Приказчик Фёдор Иванович Шемелин.

На шлюпе «Нева» под командованием капитан-лейтенанта Юрия Фёдоровича Лисянского отправились в плавание: лейтенанты Пётр Повалишин и Павел Арбузов, мичманы Фёдор Коведяев и Василий Берх. Всего в первом русском кругосветном плавании участвовало 129 человек. На обоих кораблях имелся полный набор отличных астрономических и физических инструментов. Это позволило провести необходимые измерения, проверить и уточнить географические карты. Был определён маршрут экспедиции. «Надежде» предстояло плыть в Японию, а потом на Камчатку.

Целью плавания был визит к императору Японии. Камергеру Николаю Петровичу Резанову как главе российского посольства в Японию поручалось наладить со страной Восходящего солнца торговые отношения.

На Камчатку «Надежда» везла товары. «Неве» надо было плыть с товарами Российско-американской компании к северо-западным берегам Америки, а оттуда на зимовку к Кадьяку.

На обратном пути в Россию нужно было доставить пушной товар Российско-американской компании в Кантон, там выгодно продать меха, закупить китайские товары и, обогнув мыс Доброй Надежды, возвратиться домой в Кронштадт.

Доктор медицины Карл Эспенберг (Karl von Espenberg, 1761—1822). Холст, масло. Художник Отто Фридрих Игнатиус (1794—1824)

Большинство личного состава первой русской кругосветной экспедиции составляли военные моряки, и суда её носили военный Андреевский флаг. Однако задачи экспедиции были чисто мирными.

Кронштадт – мыс Горн – Камчатка

На полярных морях и на южных,

По изгибам зелёных зыбей,

Меж базальтовых скал и жемчужных

Шелестят паруса кораблей.

Быстрокрылых ведут капитаны,

Открыватели новых земель,

Для кого не страшны ураганы,

Кто изведал мальстрёмы и мель.

Н. Гумилёв. Капитаны26 июля 1803 года в десять часов утра на шлюпах «Надежда» и «Нева» уже подняли паруса. Дул свежий попутный ветер. День был прекрасный и тёплый, термометр показывал 17 градусов тепла.

СВЕРШИЛОСЬ ВЕЛИКОЕ СОБЫТИЕ: НАЧИНАЛОСЬ

ПЕРВОЕ РУССКОЕ КРУГОСВЕТНОЕ ПЛАВАНИЕ.

На рейде красиво покачивались два белоснежных парусника, разукрашенные флагами. Они в первый раз несли российский флаг вокруг света.

На берегу собралась громадная праздничная толпа, чтобы присутствовать при этом историческом событии.

Главный командир Кронштадского порта, генерал-губернатор Кронштадта, вице-адмирал Пётр Иванович Ханыков поднялся с символическим хлебом-солью на борт «Надежды», чтобы пожелать удачи экспедиции. Наступили последние минуты прощания.

Родственники и друзья на берегу в последний раз перед долгой разлукой смотрели на своих родных, любимых и близких.

Корабли плыли в неведомый и необозримый мир.

Их путь лежал мимо таинственных загадочных морских берегов, навстречу приключениям в тропической жаре и арктическом холоде, между незнакомыми коварными рифами и песчаными отмелями.

Их могли ожидать встречи с непредсказуемыми первобытными племенами, каннибалами и пиратами.

Хронология событий перед отплытием экспедиции из Кронштадта:

8 июня – прибытие Ивана Фёдоровича Крузенштерна из Петербурга в Кронштадт для осмотра кораблей.

14 июня – посещение шлюпов «Надежда» и «Нева» министром коммерции графом Николаем Петровичем Румянцевым и директором Российско-американской компании камергером Николаем Петровичем Резановым.

16 июня – после разгрузки шлюп «Надежда» потерял равновесие. Только удар мачты о причальную стенку спас шлюп от переворота килем вверх.

27 июня – посещение императора, который в течение всего времени следил за работами на шлюпе «Надежда». Честь совершения первого русского кругосветного плавания выпала на царствование Александра I.

7 июля – шлюпы «Надежда» и «Нева» выведены на рейд, где продолжалась погрузка всё прибывавших и прибывавших грузов.

10 июля – Юлиана Крузенштерн, находясь в это время в Кронштадте, посетила корабль, который скоро должен был увезти в неведомую даль её любимого мужа. Также на корабль пожаловали многочисленные высокие гости и граф Павел Александрович Строганов, тайный советник, сенатор, товарищ министра внутренних дел, но важнее всех чинов было то, что он входил в узкий круг избранных советников и самых близких людей императора.

19 июля – закончилась погрузка кораблей.

21 июля – на корабль прибыли граф Николай Петрович Румянцев, товарищ морского министра адмирал Павел Васильевич Чичагов и камергер Николай Петрович Резанов.

23 июля – шлюп «Надежда» освящён. Иван Фёдорович Крузенштерн попрощался со своей безутешной женой.

26 июля (7 августа) – после дня нетерпеливого ожидания между девятью и десятью часами утра наконец установился благоприятный ветер. В десять часов утра оба корабля начали сниматься с якорей, и через полчаса при тихом юго-восточном ветре разукрашенные флагами шлюпы «Надежда» и «Нева», сопровождаемые напутственными пожеланиями собравшейся публики, родственников и друзей, под гром пушечной пальбы вышли в открытое море.

Кронштадтский рейд вечером.Холст, масло. Художник А. П. Боголюбов

Генерал-губернатор Кронштадта вице-адмирал Пётр Иванович Ханыков проводил корабли до брандвахты, стоявшей на якорях в 4 морских милях (7,4 километра) от гавани. Пользуясь попутным ветром, около тридцати купеческих судов вместе со шлюпами «Надежда» и «Нева» проходили мимо и прощались, желая благополучного пути.

Попутный ветер дул только двенадцать часов. Затем он сменил направление на противоположное, так что ещё на следующий день корабли «Надежда» и «Нева» не смогли обогнуть остров Гогланд.

Началось первое русское кругосветное плавание.

Офицеры и матросы пребывали в полной уверенности, что их начальником является Иван Фёдорович Крузенштерн. Лишь один человек думал иначе – в кармане его камзола лежал документ, дающий ему, как он считал, неограниченные права на руководство экспедицией.

А пока Иван Фёдорович Крузенштерн стоял на мостике «Надежды». Ему тридцать два года. Сбывается его мечта. Он ведёт корабли в первое русское кругосветное плавание.

В душе ликование и в то же время тревога за оставленную в Ревеле молодую жену с маленьким сыном.

«Невозможно было для меня помыслить без сердечного сокрушения о любимой жене своей, нежная любовь коей была источником её тогдашней скорби. Одна только лестная надежда, что важное предприятие будет совершено счастливо, что я некоторым образом участвовать буду в распространении славы моего Отечества и мысль о вожделенном будущем свидании с милой моему сердцу и драгоценным залогом любви нашей ободряли сокрушённый дух мой, подавали крепость и восстановляли душевное моё спокойствие».

Трудно предугадать будущее, и уж тем более Иван Фёдорович Крузенштерн не мог предположить, что ему будет отказано в руководстве экспедицией. Что он, капитан-лейтенант Иван Фёдорович Крузенштерн, будет назван бунтовщиком, разбойником и ему будут угрожать казнью на эшафоте.

Шлюпы «Надежда» и «Нева» держали курс на остров Гогланд. Светило солнце. Была тихая и тёплая погода. Однако давление стремительно падало. Подул свежий юго-восточный ветер, который заставил «Надежду» и «Неву» лавировать всю ночь.

Шлюп «Надежда» в море. Художник Е. В. Войшвилло

На другой день ветер усилился, небо покрылось мрачными тёмно-серыми облаками, погода окончательно испортилась, усилившийся восточный ветер не давал кораблям обойти остров Гогланд.

10 августа ветер утих и снова наступила прекрасная погода. Пополудни в два часа дня корабли обошли остров. К радости команды, подул юго-восточный ветер. В полночь, не заходя в гавань, корабли прошли мимо Ревеля. И вот уже в десять часов утра команда увидела старинный маяк Дагерорт (Кыпу) на острове Даго (Хийумаа). Это был последний маяк, стоящий на родной земле. Последним он прощался с моряками, уходящими в дальнее плавание. 17 августа, после десятидневного спокойного плавания, «Надежда» и «Нева» прибыли в Копенгаген. Нужно было перегрузить корабли, чтобы принять груз, заготовленный для Российско-американской компании. Во время стоянки моряки знакомились с городом и его окрестностями, осматривали военный порт и судостроительные верфи.

Вид Ревельского порта с моря. Холст, масло. Художник А. П. Боголюбов. Художественный музей в Кадриорге (Таллинн, Эстония)

Гавань Копенгагена всегда наполнена кораблями. Биржа завалена тюками товаров, которые везут сюда со всех концов земли.

Насыпь разделяет гавань на две части: в одной стоят до пятидесяти военных кораблей, в другой помещается триста купеческих судов.

Военная гавань, Адмиралтейство и верфь в образцовом порядке. Магазины наполнены всем нужным для вооружения кораблей. Запас сделан на несколько лет вперёд.

Прекрасное здание Арсенала располагается в Адмиралтействе. Оружием, которое хранится там, можно вооружить стотысячное войско. В особой палате показывают древние шлемы, панцири и щиты. Иные латы весят от шестидесяти до восьмидесяти килограммов. На клинке одного тяжёлого меча написано золотом: «Пётр Великий посещал сей Арсенал в 1718 году».

Перегрузка кораблей в Копенгагене.Неизвестный художник. На переднем плане шлюп «Надежда».

Огромная Биржа обращает на себя внимание величиной и готической архитектурой. Главная улица и две площади украшены конными статуями Христиана V и Фридриха V.

Здания Копенгагена менее красивы, чем петербургские, но множество магазинов, лавок и погребков говорят о том, что в Копенгагене ведётся более оживлённая торговля, чем в Петербурге.

Королевский музей считается лучшим в Европе. Животные, птицы, рыбы, растения, минералы, собранные со всего мира, образуют богатейший кабинет естественных редкостей.

Гавань Копенгагена. Неизвестный художник

В Копенгагене к экспедиции присоединились ещё три участника: астроном Иоганн Каспар Горнер (Johann Caspar Horner, 1774—1834) и натуралист Вильгельм Готтлиб Тилезиус фон Тиленау (Wilhelm Gottlieb von Tilenau, 1769—1897), а также врач и естествоиспытатель из Вельштейна доктор Георгий Иванович Лангсдорф (Georg Heinrich von Langsdorff, 1774—1852), который с большим трудом сумел уговорить камергера Николая Петровича Резанова включить его в состав российского посольства в Японии.

8 сентября, после трёхнедельной стоянки, корабли экспедиции покинули гостеприимную столицу Дании.

Сильный северо-восточный ветер вынудил «Надежду» и «Неву» простоять шесть дней на якорях. Только на седьмой день корабли вошли в пролив Каттегат. Ветер был довольно свежий и многие на «Надежде» страдали от качки. В два часа ночи корабли по расчёту должны были уже покинуть воды пролива Каттегат и выйти в пролив Скагеррак. Погода продолжала портиться, непрерывно шёл дождь. Барометр падал. 18 сентября в час дня разразился шторм.

«Корабль наклонило столько, что я никогда того на других кораблях не видел», – писал Крузенштерн. Качка была ужасной. Шквал налетал за шквалом, и стало так темно, что в нескольких шагах нельзя было видеть друг друга. В жесточайший ветер матросы поползли по вантам, облепили реи, и вскоре были убраны все паруса и поставлены штормовые стаксели. Шторм продолжал свирепствовать. Огромные волны непрерывно обрушивались на палубу. Корабли бортами черпали воду. Матросы непрерывно откачивали помпами воду, попадавшую в трюм. За штурвалом одновременно стояло несколько человек.

В ту бурную ночь многие корабли остались без мачт. Экипажи «Надежды» и «Невы» достойно выдержали сражение с разъярённой стихией.

Это было серьёзное испытание для кораблей, идущих в далёкий рейс. «При столь жестоком ветре искусство в мореплавании командующего и офицеров, равно проворство и неутомимость наших матросов в исправлении своей должности, мне по новости казалось удивительным», — писал приказчик Российско-американской компании Фёдор Шимелин. И действительно, во время шторма корабли разлучились.

На рассвете 19 сентября с «Надежды» уже не увидели «Неву».

Ветер несколько утих. Днём показался южный мыс Норвегии.

К вечеру стало совсем тихо. Иван Фёдорович Крузенштерн взял курс на английский порт Фальмут, где была назначена встреча кораблей. Вечером 19 сентября весь экипаж с интересом наблюдал появившуюся над горизонтом светлую дугу с висящими отвесно под нею облачными тёмными столбами, из которых большая часть была светлее других. В десять часов вечера столбы поднялись до самого зенита и стали такими тонкими, что через них можно было видеть сверкающие звёзды.

Всю ночь продолжалось красивое северное сияние. 20 сентября к вечеру всё небо заволокло тёмно-серыми тучами.

Пошёл сильный дождь. Попутный восточный ветер быстро гнал «Надежду» к английским берегам.

В то время, когда корабль находился на Доггер-банке, наступило безветрие. Закинули невод для ловли свежей рыбы, но лов был неудачный. Тогда же произвели первые опыты: измерили разность температур воды на поверхности и в глубине. Разность в показаниях оказалась едва заметной. Замеры производились всего на глубине 44 метров. Барометр снова упал.

В десять часов вечера свирепствовал сильнейший ветер. Но этот ветер был попутный. На следующий день вечером ветер утих, и начиная с 23 сентября наступила хорошая погода.

В пять часов вечера заметили английский фрегат «Виржиния», который, вероятно приняв шлюп «Надежда» за неприятельский корабль, стал преследовать её под всеми парусами.

Через четыре часа он догнал «Надежду» и недоразумение выяснилось. Оказалось, что капитан английского фрегата девять лет тому назад служил на английском флоте в Америке вместе с Иваном Фёдоровичем Крузенштерном. Оба капитана были рады нечаянному свиданию. Фрегат «Виржиния» шёл на срочный ремонт в ближайший английский порт. Иван Фёдорович Крузенштерн попросил англичанина взять с собой камергера Николая Петровича Резанова, желающего осмотреть Лондон, астронома Иоганна Каспара Горнера для покупки недостающих астрономических инструментов и своего любимого племянника, кадета Морского кадетского корпуса Егора Бистрома, которого он взял с собой в кругосветное плавание, чтобы поближе познакомить его с морской службой.

К его сожалению, оказалось, что юноша настолько страдает от морской болезни, что продолжение путешествия для него стало невозможным, и дядя вынужден был отправить его обратно на родину, в Россию.

Вечером 27 сентября был замечен огонь Эддистонского маяка.

На следующий день «Надежда» вошла в гавань города Фальмут, где её уже два дня ожидала «Нева». В Фальмуте корабли простояли шесть дней. Необходимо было перед продолжительным плаванием проконопатить корпус шлюпа «Надежда».

Здесь во время стоянки Крузенштерн запасся ирландской солониной на шесть месяцев нахождения кораблей в море.

Шлюпы «Надежда» и «Нева» в Фальмуте. Неизвестный художник

Эддистонский маяк. Неизвестный художник

5 октября «Надежда» и «Нева» при свежем попутном ветре вышли из Фальмута в Атлантический океан.

Была светлая безоблачная ночь. Все офицеры оставались на шканцах до полуночи. Казалось, что прекрасная ночь является предзнаменованием благополучного путешествия.

«Экспедиция наша, казалось мне, – писал Крузенштерн, – возбудила внимание Европы. Счастливое или несчастливое окончание её долженствовало или утвердить мою честь, или помрачить имя моё, в чём участвовало бы, некоторым образом, и моё Отечество. Удача в первом сего рода опыте была необходима, ибо в противном случае соотечественники мои были бы, может быть, ещё на долгое время от такого предприятия воспрещены, завистники же России, по всему вероятию, порадовались бы такой неудаче. Я чувствовал в полной мере важность сего поручения и доверия и, не обинуясь, признаться должен, что неохотно соглашался на сей трудный подвиг; но когда мне ответственно было, что если откажусь я от начальства экспедиции, то предприятие оставлено будет без исполнения, тогда ничего уже для меня не оставалось, кроме необходимой обязанности повиноваться».

Покинув европейский берег, экспедиция Ивана Фёдоровича Крузенштерна взяла курс на Канарские острова.

Начиная с 8 октября почти каждый вечер моряки наблюдали свечение морской воды.

10 октября в восемь часов вечера их воображение было поражено необыкновенным воздушным явлением. Над поверхностью воды появился огненный шар, осветивший весь корабль. Он плыл по воздуху в горизонтальном направлении, а затем исчез, оставив за собой широкую светящуюся полосу над горизонтом.

Европа осталась далеко позади. Жизнь на «Надежде» протекала в установившихся правилах. За капитанским столом в кают-компании обедали двадцать человек, среди них пять лейтенантов, штурман, доктора Горнер, Эспенберг, Лангсдорф, Тилезиус Готтлиб фон Тиленау, двое юных кадетов Коцебу и камергер Николай Петрович Резанов с шестью членами своей свиты. Было решено, что каждый из сидящих за столом путешественников по очереди будет неделю отвечать за качество обеда и его смету.

Вначале капитан тоже входил в число «дежурных». Однако после плова, предложенного капитаном, его освободили от дежурства.

Каюты на шлюпе «Надежда» были маленькие. Кают-компания была не только столовой, но и подобием клуба, где читали, писали, рисовали, беседовали, играли в шахматы и карты.

Здесь учили и учились. Камергер Резанов изучал японский язык, надворный советник Фосс – английский, майор генерального штаба Фридеричи – французский, доктор Горнер – русский.

Иногда музицировали, и на достаточно хорошем уровне. В число музыкантов корабельного оркестра входили: Ромберг – первая скрипка, Резанов – вторая скрипка, Тилезиус – контрабас, Лангсдорф – альт, Фридеричи – первая флейта, Горнер – вторая флейта. По-видимому, в этом составе оркестр выступал недолго, поскольку вторая скрипка очень скоро стала вносить диссонанс.

О капитане корабля и руководителе экспедиции 4-й лейтенант Ермолай Лёвенштерн писал в своём дневнике:

«Капитану Крузенштерну можно поставить в вину только его слишком большую доброту и любезность. Наш капитан настолько снисходителен к нашим матросам, что в этой доброте его слабость».

Отсутствие физических наказаний на «Надежде» было большой редкостью для того времени.

Ранним утром 19 октября 1803 года моряки увидели остров Тенериф.

«Пик покрыт был облаками; но спустя полчаса от оных очистился и представился нашему зрению во всём своём величии. Снегом покрытая вершина, освещённая яркими солнечными лучами, придавала много красоты сему исполину. Снегом покрытая вершина, освещаема будучи яркими солнечными лучами, придавала много красоты сему исполину. По восточную и западную сторону его находятся многие горы, отчасу понижающиеся вершинами своими, так что оные с высокою вершиною Пика составляют чувствительную покатость. Кажется, что природа предопределила им быть подпорами сей ужасной горе. Каждая из прилежащих гор, сама собою, в отдельности, могда бы быть достойной уважения; но посредственное в соединении с великим кажется малым; и сии побочные горы едва возбуждают внимание наблюдателя, – писал Крузенштерн, — Город Санта-Крус выстроен некрасиво, однако очень изряден. Дома велики и внутри весьма просторны. Улицы узки, но хорошо вымощены. Близ города на берегу моря находится общественный сад для прогулок…».

20 октября в одиннадцать часов корабли стали на рейд, чтобы здесь запастись вином, пресной водой и свежей провизией.

Пока шла заготовка и доставка свежих продуктов, моряки и учёные знакомились с островом.

27 октября в двенадцать часов дня при тихом ветре «Надежда» и «Нева» снялись с якоря и направились к берегам Бразилии.

Город Санта-Крус. Рисунок В. Тилезиуса. EAA 1414.3.3, L 48

Доктор Горнер в письме от 28 октября к своему учителю профессору Цаху делится впечатлением о путешествии:

«У нас на корабле, в нашем обществе, царит беспрестанная радость и душевный подъём, и мы благодарим небо, пославшее нам капитана, который качествами ума и широтой сердца завоевал безусловную любовь всех. С полным правом поставлен он над нами, потому что его преимущества возвышают его над нами. Его познания в астрономии, любовь и интерес к ней удваивают мою любовь к нему, и я надеюсь, мой дорогой учитель, что при его поддержке я сумею сообщить Вам нечто новое и интересное».

Корабли, подгоняемые северо-восточным ветром, быстро шли вперёд. Проходили дни, но по-прежнему дул тот же ветер, надувая паруса и навевая прохладу.

Необыкновенно прозрачный воздух, обилие солнечного света и синий-синий цвет воды радовали глаза. Небо, прозрачно-голубое, было большей частью чистое, с отдельными волнистыми облаками.

У бортов кораблей играли дельфины. Они любят плавать по гребням волн.

Целые стада летающих рыб, спасаясь от дельфинов, выскакивали из воды и, блестя серебряными плавниками, пролетали по воздуху расстояние до двухсот метров.

Некоторые из них перелетали через корабль и падали на палубу. Особенно были восхитительны тропические ночи: небо усыпано яркими звёздами, море искрится светом до того сильным, что путь, пройденный кораблём, переливается, как огненная река.

В первой половине ноября «Надежда» и «Нева» достигли тропических широт. Корабли «находились в полосе, в которой господствуют переменные, большей частью совсем противные ветры, часто слабые и штили, жестокие и частые шквалы, сопровождаемые проливными дождями; сверх того, жаркий и влажный воздух, трудный к перенесению и вредный для здоровья», — писал Крузенштерн.

Часто были дни, когда совсем не было солнца. Платье и постели нельзя было просушить. Воздух был жаркий и чрезвычайно тяжёлый. Возникла большая вероятность заболеть, но, к счастью, не было ни одного больного. Чтобы высушить помещение и очистить воздух, Иван Фёдорович приказал несколько раз в день разводить огонь. Каждому матросу выдавалось по полбутылки лучшего вина, взятого на острове Тенериф, а утром и в полдень все получали пунш с лимонным соком. Частые дожди позволили пополнить запасы пресной воды.

На палубе из брезента соорудили бассейн, в котором команда стирала бельё и платье, а также купалось сразу около двадцати человек. Моряки переносили зной легче, чем ожидали.

«Хотя термометр редко показывал ниже 23 градусов, – писал Иван Фёдорович, – однако многие из них спрашивали часто: когда же настанет великий жар? Так-то твердили нам о чрезвычайности оного. Из сего заключить надобно, что для россиян нет чрезмерной крайности. Они столько же удобно переносят холод 23 градуса, сколько и жар равностепенный».