Полная версия

Бледный всадник: как «испанка» изменила мир

Лаура Спинни

Бледный всадник. Как «испанка» изменила мир

За RSJF[1] и потерянные поколения

Laura Spinney

PALE RIDER

Впервые опубликовано как «Бледный всадник» Джонатаном Кейпом, издание Vintage. Vintage входит в группу компаний Penguin Random House и литературного агентства Andrew Nurnberg

Copyright © Laura Spinney, 2017

© ООО «Издательство АСТ», 2021

Введение

Слон в посудной лавке

Скоротечность пандемии гриппа в августе–сентябре 1918 г. поставила врачей того времени перед грандиозными проблемами. <…> Не меньшие проблемы с тех пор стоят и перед историками.

Теренс Рейнджер. «Предисловие историка» к сборнику «Пандемия испанского гриппа 1918–19 гг.» (2003)[2]9 ноября 1918 года весь Париж буйно ликовал по случаю свержения в Германии кайзера Вильгельма. «À mort Guillaume! À bas Guillaume!»[3] – скандировали толпы. А тем временем высоко над VII округом, где проходили стихийные гуляния, на холме Монпарнас лежал на смертном одре Гийом Аполлинер[4], выдающийся поэт и светоч французского авангардизма, изобретатель термина «сюрреализм» с последователями масштаба Пабло Пикассо и Марселя Дюшана… В 1914 году Аполлинер отправился добровольцем на фронт, где получил осколочное ранение в голову, перенес трепанацию черепа, чудом выжил и – вот ведь! – умер от «испанки» на тридцать девятом году жизни, хотя и был посмертно объявлен mort pour la France[5].

Похороны поэта состоялись через четыре дня – на второй день по окончании Первой мировой войны. После отпевания в церкви Св. Фомы Аквинского траурная процессия потянулась в направлении кладбища Пер-Лашез. «Однако на пересечении с бульваром Сен-Жермен, – вспоминал Блез Сандрар, друг и собрат Аполлинера по перу, – кортеж был взят в осаду толпой шумно празднующих прекращение огня мужчин и женщин, которые как безумные махали руками, пели, танцевали, целовались и упоенно скандировали припев популярнейший в конце войны шуточной песенки: „Нет, постой, не уходи, Гийом! Нет, постой, не уходи…«» Понятно, что злая ирония толпы была адресована потерпевшему жестокое и унизительное поражение кайзеру, но убитым горем друзьям Аполлинера язвительный шансон с каждым повтором припева щедро добавлял соли на раны[6].

Смерть поэта всем нам служит метафорическим напоминанием о собственной короткой памяти и коллективном забвении, которому мы предали жесточайший в новейшей истории человечества мор и десятки миллионов, павших его жертвой. Заразилось «испанкой» не менее трети населения планеты (порядка 500 млн человек). За весь период с первого (4 марта 1918 г.) до последнего (март 1920 г.) официально подтвержденного случая с летальным исходом этот вирус унес 50–100 млн человеческих жизней, что составляло от 2,5 до 5 % народонаселения Земли. При этом сам по себе двукратный разброс в оценках, сохраняющийся и поныне, свидетельствует о том, что мы до сих пор весьма плохо осведомлены о том, что в те годы в реальности происходило, и пребываем в подвешенном состоянии неопределенности. Однако с точки зрения статистики массовой убыли народонаселения планеты в результате единичного события пандемия «испанки» однозначно оставляет далеко позади Первую мировую войну (17 млн убитых), с большой вероятностью – Вторую мировую (60 млн), а не исключено, что и обе эти глобальные бойни по сумме понесенных человечеством жертв. Образно выражаясь, пандемия испанского гриппа стала величайшим цунами массовой смертности со времен «Черного мора»[7], а возможно – и за всю историю человечества.

И что же мы видим при беглом просмотре скрижалей истории XX столетия? Две мировых войны, взлет и падение коммунистической идеологии да несколько ярчайших эпизодов деколонизации. А вот самого драматического и гибельного из всех событий минувшего столетия мы не видим в упор, хотя вот же оно, прямо перед глазами. Сколько людей ни опрашивай, величайшей катастрофой XX века они будут называть что угодно, кроме пандемии испанского гриппа. А когда называешь им статистику жертв, у всех неизменно глаза округляются и челюсть отвисает от удивления. Некоторые, правда, после этого задумываются и, покопавшись в памяти, припоминают, что и у них в роду двоюродный дедушка с женой умерли от «испанки», их осиротевшие дети остались беспризорниками и куда-то исчезли, так и пресеклась эта ветвь их рода в 1918 году. Редко где в мире найдется кладбище, открытое больше века тому назад, где не было бы непропорционально обширного участка с могилами, где указанная на надгробиях дата смерти приходится на осень 1918 года, когда на мир обрушилась вторая и страшнейшая волна пандемии, и в памяти людской какие-то смутные воспоминания об этом событии все-таки сохранились. Но ни единого кенотафа или памятника жертвам испанского гриппа вы не найдете ни в Лондоне, ни в Москве, ни в Вашингтоне… Воспоминания об испанском гриппе хранятся в личной, но не в коллективной памяти. И воспринимается та пандемия не как историческая общемировая трагедия, а как сотни миллионов никак друг с другом не связанных маленьких личных трагедий.

Вероятно, дело тут отчасти в весьма своеобразной конфигурации исторических событий: Первая мировая война тянется вот уже долгих четыре года, но вопреки громкому эпитету «мировая» реальные бои идут в основном на европейском и ближневосточном театрах военных действий. Весь же остальной мир чувствует опаляющее дыхание войны, но кружится по периферии этого огненного водоворота, а кое-где над головой и вовсе безоблачное небо, так что война представляется чем-то невообразимо далеким. Иными словами, у той войны был географический эпицентр и был связный и динамично разворачивавшийся во времени сюжет. Испанский же грипп, напротив, подобно всемирному потопу в мгновение ока обрушился на голову всего человечества. Большинство случаев с летальным исходом пришлось на тринадцать недель с середины сентября по середину декабря 1918 года. Это была всеобъемлющая по географическому, но мелкая и локальная по временно́му охвату катастрофа – в отличие от узколокализованной, но глубокой и затяжной войны.

Историк Африки Теренс Рейнджер[8] еще в начале 2000-х годов указывал на то, что столь плотно сжатое по времени историческое явление глобального масштаба требует иного подхода к его повествовательному описанию. Прямолинейное изложение хронологии событий тут не годится; нужно использовать иные приемы, подобные манере женщин из аборигенных южноафриканских племен обсуждать любое важное для их общины событие. «Они описывают его раз за разом, ходя кругами вокруг да около, – писал Рейнджер, – постоянно возвращаются к нему, затем расширяют круг и привносят в событие воспоминания из прошлого и предвидения будущего»[9]. И в иудаистском Талмуде, кстати, тексты построены по аналогичному принципу. На каждой странице столбец текста древнейших писаний окружен старинными комментариями, по периметру которых расположены позднейшие комментарии к комментариям – и так далее до тех пор, пока центральная мысль не оказывается прочно вплетена в ткань пространства-времени и общенародной памяти. (Возможно, была у Рейнджера и еще одна причина предложить излагать историю испанского гриппа «по-женски»: за больными-то ухаживали в основном женщины. Именно они чутко ловили и фиксировали в памяти каждый жест и взгляд, вздох и стон больных, обмывали и прибирали умерших, брали на себя заботу о сиротах. Именно женщины служили связующим звеном между индивидуальным и коллективным сознанием.)

Корень любой пандемии – в появлении очередного возбудителя, легко передающегося от человека к человеку инфекционного заболевания. Но и характер первичной вспышки, и динамика распространения болезни, и последствия пандемии всякий раз определяются совокупностью множества факторов и событий, действующих и происходящих параллельно и одновременно друг с другом в разных сочетаниях в различных очагах и местах распространения инфекции. Влияние оказывает все и сразу – от погоды на местах и цен на хлеб до представлений местных врачей о возбудителях заболеваний, целителей – о природе болезней, а аборигенов – о добре и зле, силах света и тьмы, белых магах и джиннах. Пандемия же, в свою очередь, также весьма быстро сказывается на ценах на хлеб, представлениях о возбудителях, трактовке добра и зла – и далее по порядку, иногда и вплоть до погоды. Феномен этот носит в равной мере социокультурный и биологический характер; таким образом, местные представления о пандемии никак не получится отделить от исторического, географического и культурного контекста. И то, в каких словах и образах африканские матери и бабушки передают потомкам предания о тех событиях, делает их свидетельства необычайно весомыми именно в силу изобилия контекстуальных деталей, даже если сами события, о которых они повествуют, промелькнули незамеченными и канули в лету. Настоящая книга преследует ровно ту же цель.

Да и время приспело. Десятилетиями никого та пандемия по большому счету не интересовала, кроме статистиков медицинских страховых компаний, подсчитывавших вероятные убытки в случае повторения подобного, эпидемиологов, вирусологов и историков медицины. Однако с конца 1990-х годов наблюдается взрывной рост внимания к пандемии «испанки» – поначалу со стороны историографов, а в последние годы и у представителей всех мыслимых и немыслимых дисциплин. Теперь событиями вековой давности живо интересуются и экономисты, и социологи, и психологи, а не только историки и эпидемиологи. Представители каждой из наук пристально рассматривают ее под собственным углом, и по совокупности их разносторонних наблюдений наше понимание случившегося претерпело значительные изменения. Слишком часто, однако, их выводы публикуются в научных журналах для специалистов узкого профиля, а в настоящей книге как раз и предпринята попытка синтезировать всю сумму накопленных знаний о пандемии испанского гриппа, соткать из множества пестрых нитей разнородных знаний полотно целостной картины разгула по миру этого зверя во всей его чудовищной красе и многоликом ужасе.

Доступная на сегодня информация характеризуется не только академическим, но и географическим разнообразием, что вполне естественно, ведь речь идет об описаниях катастрофы общемирового масштаба и значения. Большинство отчетов об испанском гриппе до сих пор фокусируются на Европе или Северной Америке, что и не удивительно, поскольку до недавнего времени только в этих регионах и проводился систематический сбор данных. В 1998 году на прошедшем в Кейптауне всемирном симпозиуме специалистов по испанскому гриппу, приуроченном к 80-й годовщине пандемии, было официально признано, что к тому времени практически ничего не было известно о том, как она протекала на огромных пространствах планеты, в частности в Южной Америке, на Ближнем и Среднем Востоке, в Советской России, Юго-Восточной Азии и материковом Китае. Но ведь ограничение ареала доступной статистики лишь Европой и Северной Америкой приводит к искажению общей картины как минимум по двум причинам. Во-первых, в двух этих высокоразвитых частях света уровни смертности были значительно ниже глобальных средних показателей, следовательно, и опыт европейцев и североамериканцев нельзя считать типичным. А во-вторых, к 1918 году и там, и там ощущались тяжелейшие последствия мировой войны, опустошившей Европу. И уж где-где, а на Европейском континенте именно война была главным событием. Во Франции война унесла в шесть раз больше жизней, чем «испанка», в Германии – в четыре раза, в Великобритании и Италии – вдвое больше. Однако на остальных континентах (за вычетом разве что Антарктиды, которую обе катастрофы никак не затронули за отсутствием народонаселения) грипп унес больше жизней, чем война. На время написания этой книги – почти через двадцать лет после саммита в Кейптауне и накануне столетней годовщины катастрофы – появилась возможность приступить к реконструкции происходившего и в тех частях света, которые до этого столь долго оставались белыми пятнами.

В данной книге взят на вооружение иной подход к изложению рассказа о гриппе – в движении от предыстории к 1918 г., от глобального к человеческому, от вируса к идее и обратно. В самой сердцевине повествования – история появления испанского гриппа, его стремительного и опустошительного шествия по планете и схождения на нет этой гибельной волны, оставившей после себя человечество кардинально преображенным. Однако повествование время от времени приостанавливается, чтобы дать нам возможность повнимательнее посмотреть, что именно разделяет, а что объединяет различные человеческие сообщества в плане восприятия и переживания реалий пандемии. В 1918 году у этнических итальянцев Нью-Йорка, эскимосов-юпиков Аляски и персов из священного города Мешхед если и было что-то общее между собой помимо принадлежности к человеческому роду, так это вирус, и в каждой местности именно культурные и прочие факторы формировали человеческие впечатления от встречи с ним. Соответственно, предлагаемая серия портретных зарисовок как раз и помогает нам отследить, как именно разворачивалась катастрофа в обществах, расположенных в различных уголках земного шара, и подчеркнуть сугубо социальную природу пандемии.

Эти портреты проливают свет на ранее покрытую кромешным мраком ситуацию в тех частях света, где 1918 год воспринимался исключительно как год страшного мора, а не как год окончания войны. Естественно, картины творившегося на местах из этих портретов складываются не исчерпывающие, а скорее мозаичные, поскольку миллионы историй так и остаются нерассказанными, отсюда и лакуны. Можно с уверенностью утверждать, что не только в Рио-де-Жанейро за спадом эпидемии последовали массовые оргии и всплеск рождаемости и не в одной лишь Одессе практиковались архаичные религиозные ритуалы с целью отвести от себя гнев божий. Не одни лишь индусы на время пошли на нарушение строгих социальных границ между кастовыми сословиями ради взаимопомощи, и не только в Южной Африке люди с одним цветом кожи возлагали всю вину за бедствие на людей с другим цветом кожи. Епископы римско-католической церкви, возможно, и тратили силы зря, пытаясь сдержать распространение заразы по всей Испании молитвами, зато миссионеры-католики зачастую оказывались единственными, кто способен был принести хоть какое-то облегчение жителям удаленных сельских районов материкового Китая. На все эти и другие случаи, однако, распространяется единственная непременная оговорка: в роли рассказчиков всякий раз выступают европейцы.

История испанского гриппа рассказана в частях второй–шестой этой книги. Но она встроена в канву более долгой истории сосуществования человека и гриппа, где рассказано о том, какую совместную эволюцию они претерпели за 12 000 лет. Соответственно, часть первая, «Крепость без стен», повествует об истории всевозможных эпидемий с античных времен вплоть до 1918 года, а часть седьмая, «Мир после гриппа», посвящена исследованию последствий пандемии испанского гриппа, которые можно наблюдать и по сегодняшний день. Поскольку человек и грипп так и продолжают эволюционировать в неразрывной связи друг с другом, часть восьмая, «Наследие рядового Роско», заглядывает в будущее и рассматривает перспективы человечества в будущих сражениях с неизбежными пандемиями гриппа, потенциальные новые средства борьбы с вирусом и проблемы, которые могут стать нашей ахиллесовой пятой. Совокупность этих рассказов воссоздает исчерпывающую биографию гриппа как неотвязного спутника человека, равно как и историю человечества, бусинами событий нанизанную на le fil conducteur[10] гриппа. В послесловии затронуты вопросы специфики общечеловеческой памяти: почему после столь глубокого потрясения, пережитого человечеством всего-то столетие назад, мы не без основания называем эпидемию «испанки» «давно забытой»?

Часто говорят, что Первая мировая война убила романтическую веру в научно-технический прогресс… Ну а как иначе-то было расценивать достижения прикладной науки, оказавшей всемерное содействие налаживанию промышленного производства смертоносного оружия всех мыслимых видов и не сподобившейся сделать хоть что-то для предотвращения еще более смертоносной пандемии испанского гриппа? Грипп разрушил и по-новому слепил из останков человеческие популяции куда радикальнее, чем что-либо еще со времен «Черного мора». Он повлиял на ход Первой мировой войны и, не исключено, внес свою лепту в развязывание Второй. Индию грипп приблизил к обретению независимости, Южную Африку толкнул на путь апартеида, а Швейцарию поставил на грань гражданской войны. Он вывел на авансцену истории человечества общедоступное здравоохранение и нетрадиционную медицину, любовь к свежему воздуху и занятиям спортом, и он же, как минимум отчасти, повинен в одержимости художников XX века исследованием мириад мыслимых и немыслимых путей, ведущих человека к гибели, в том числе и через саморазрушение. «Не исключено» и «вероятно» – неотъемлемые присказки ко всему, что связано с обсуждением пандемии «испанки» 1918 года, поскольку тогда попросту не существовало достоверных методов диагностики гриппа, а значит, мы, строго говоря, даже не имеем права утверждать что это был именно грипп, как не можем быть на 100 % уверены и в том, что «Черный мор» в XIV веке был вызван именно возбудителем бубонной (или, как вариант, легочной) чумы. Что неоспоримо, так это огромный вклад пандемии 1918 года в ускорение темпов изменений, пришедшихся на первую половину XX века и формирование облика современного мира. Если все вышесказанное истинно, то как мы вообще дошли до того, что по-прежнему продолжаем взирать на пандемию «испанки» как на примечание мелким шрифтом к истории Второй мировой войны? У нас что, действительно память отшибло? Теренс Рейнджер, кстати, именно так и считал, но, доживи он до наших дней, возможно, и воздержался бы от повторения столь категоричного заявления. Если так, то спасибо за это следует сказать всем тем, кто в последнее время занялся обширными и всесторонними исследованиями вопроса в масштабах планеты. Об испанском гриппе больше нельзя говорить без учета веского мнения ученых всех профилей, включая историков, естественников, гуманитариев и социологов. Наука теперь рассказывает нам всю сказку от начала и до порога, отделяющего прошлое от будущего, перепахав просторы предыстории, казавшиеся пустошью, а обернувшиеся сокровищницами незримых письмен, расшифровка которых дает золотые горы понимания не только событий 1918 года, но и многого из того, что случилось впоследствии. Историки делают все возможное, чтобы хоть как-то прочесть скрижали прошлого, а ученые заняты тем, чтобы пролить на них свет с точки зрения современных представлений. Пройдет еще сто лет, и естественно-научный и исторический подходы к познанию к тому времени сами по себе преобразятся настолько, что, возможно, даже появится и такая дисциплина, как «научная историология», где гипотезы относительно прошлого будут проверяться на достоверность посредством компьютерного моделирования с использованием банков данных исторических событий[11]. Такого рода подход, вероятно, произведет настоящую революцию в понимании нами столь сложных и многогранных явлений, как пандемии. А пока математические методы исторических исследований пребывают в зародышевом состоянии, мы можем быть уверены лишь в одном непреложном факте: к двухсотлетию пандемии 1918 года историки непременно найдут, чем заполнить множество пробелов в наших знаниях о хронологии развития событий, а ученые с еще большим блеском научатся проливать свет на причины того, что разрыли историки.

Часть первая

Крепость без стен

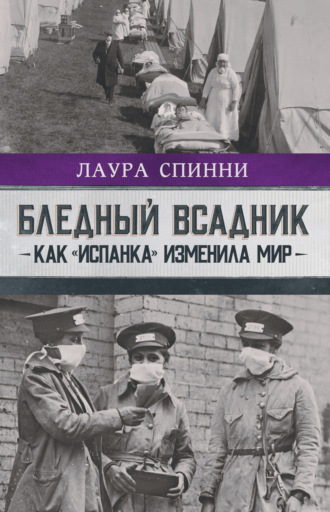

Маски для защиты от гриппа. Дорожный «полицейский» в марлевой маске, Нью-Йорк (Национальный архив США).

Глава 1

Кашель и насморк

В 412 году до н. э., перед самым зимним солнцестоянием, жителей древнегреческого города-порта Перинфа, расположенного на северном побережье Мраморного моря, начал душить кашель. Жаловались перинфяне и на другие болезненные симптомы – боль в горле и трудности с глотанием, насморк, ломоту в суставах, отнимающиеся ноги, потерю ночного зрения. Пользовал же там больных сам Гиппократ, который и оставил потомкам подробное описание вышеперечисленных симптомов «перинфского кашля», ставшее первым в Европе документальным свидетельством эпидемии острого воспалительного заболевания, скорее всего, вирусной природы, не исключено, что и гриппа.

Всего лишь «не исключено» по той причине, что некоторые симптомы для гриппа нетипичны, в частности, потеря способности видеть в густых сумерках и паралич конечностей. Их присутствие в описании клинической картины озадачивало историков медицины, пока они не поняли, что все дело в иной, нежели современная, трактовке Гиппократом самого понятия «эпидемия». На самом деле именно Гиппократ первым начал употреблять существительное ἐπιδημία, которое производится от прилагательного ἐπιδήμιος (в буквальном переводе «принародный»), в качестве медицинского термина. До него «эпидемией» называли все, что охватывает страну или распространяется по ней, – от густого тумана до гражданской войны. Гиппократ же окрестил «эпидемией» именно массовую заболеваемость, а саму болезнь описывал уже сообразно такой трактовке, без разбора включая в общий ряд все симптомы и патологии, какие только наблюдались среди местных жителей.

Древние греки вообще-то считали болезни явлением духовного порядка, а именно – карой за проступки перед олимпийскими богами. Соответственно и целители у них были отчасти жрецами, отчасти волшебниками, и роль их по большей части сводилась к тому, чтобы умилостивить гневливых небожителей молитвами, заклятиями и жертвоприношениями. Гиппократ же настаивал на телесной природе болезней и способности человека узреть их корень путем наблюдения за симптомами, проявляющимися у пациента. Он и его ученики ввели систему классификации болезней, и Гиппократа нередко почитают чуть ли не за отца всей современной медицины, ведь именно он ввел в обиход такие основополагающие для нее понятия, как диагностика и лечение (да еще и основу кодекса врачебной этики сформулировал в лаконичной клятве Гиппократа, которую и сегодня обязаны приносить свежеиспеченные врачи, и принцип «не навреди» принято приписывать именно ему).

Гиппократ считал болезнь результатом нарушения баланса между четырьмя «темпераментами», каждый из которых обусловливается соответствующим ему «соком», циркулирующим в человеческом организме, – черной желчью, желчью, слизью и кровью. Если ты вял и сонлив, в тебе слишком много слизи и тебе показано лечиться обильным употреблением в пищу цитрусовых. Греческий врач Гален, живший и практиковавший в Риме на 500 лет позже Гиппократа, доработал эту модель до совершенства, предположив, что всех людей можно и вовсе классифицировать по четырем типам сообразно с доминирующим в них соком и темпераментом. С тех пор черная желчь (μέλαινα χολή по-гречески) стала именем нарицательным для меланхоликов, просто желчь (χολή) – для непоседливых холериков, слизь (φλέγμα) – для невозмутимых и неторопливых флегматиков, а кровь (sanguis по-латыни) – для деятельных оптимистов-сангвиников. Названия темпераментов так и сохранились до наших дней, в отличие от породившей их теории обусловленности темперамента физиологическими жидкостями и секрециями. А ведь учение Галена господствовало в европейской медицине вплоть до XIX века, а его соображения о том, что «миазмы» отравленного воздуха или зловонных испарений вызывают психоэмоциональную разбалансировку темпераментов, кое-где оставались популярными и в XX веке.

Не выдержало проверку временем и данное Гиппократом определение понятия «эпидемия». Для него эпидемией являлась вся совокупность симптомов, проявляющихся у людей в данном месте в тот отрезок времени, на протяжении которого население массово болеет. При такой трактовке различий между заболеваниями разной природы не делается. Впоследствии же под эпидемией стали понимать сначала вспышку какого-то одного заболевания, затем заболевания, вызываемого одним и тем же микробом, затем одним и тем же штаммом микроба, но этот процесс уточнения и детализации начался лишь в Средневековье, когда чудовищные чумные моры заставили медиков заняться переосмыслением классификации болезней. Таким образом, в современном понимании, жители Перинфа, вероятно, страдали кто гриппом, кто дифтерией, кто коклюшем, а кто и двумя-тремя из этих заболеваний сразу, что и не удивительно, если допустить, что иммунитет у них был ослаблен из-за авитаминоза, ведь никому до нашей эры и в голову прийти не могла мысль о пагубности дефицита витаминов A и C в рационе и в организме.

Ну а нам-то какое дело до вспышки предположительно гриппа, случившейся в Древней Греции 2400 с лишним лет тому назад? А такое, что если гипотеза верна, то мы получаем представление о том, насколько долго грипп преследует человечество, и некоторые указания на причины, сделавшие его инфекционным заболеванием номер один по частоте повторения эпидемий. Чем больше мы будем знать о его истоках, тем лучше сможем вычленять факторы, определяющие сроки, масштабы и тяжесть вспышек. Это помогло бы нам и найти объяснения разразившейся в 1918 году пандемии, и предсказывать будущие эпидемии гриппа.